- •Ответы на ПиП.

- •Тема 1. Планирование в системе управления организацией.

- •Тема 2. Формы, принципы и методы планирования. Перечень вопросов

- •Тема 3. Основы прогнозирования. Перечень вопросов:

- •3.1. Эсхаторогия

- •3.2. Утопизм

- •Иными словами, идет речь о заблаговременном взвешивании последствий предполагаемых событий или намечаемых решений.

- •Отличие от прогнозирования

- •Тема 4. Информационное обеспечение процесса планирования и прогнозирования. Перечень вопросов:

Иными словами, идет речь о заблаговременном взвешивании последствий предполагаемых событий или намечаемых решений.

Глобалистика – исследование комплекса глобальных проблем современности. Глобалистика –новое направление исследований будущего, которое анализирует, систематизирует и обобщает глобальные проблемы современности. Прородителями глобалистики стали известный американский журналист Алвин Тоффлер и итальянский бизнесмен Аурелио Печчеи, создавший Римский клуб.

Глобализация – процесс становления единых для всей Земли структур, связей и отношений в различных сферах общественной жизни.

В ходе «глобального моделирования» и других разработок локально-регионального и глобального характера учеными-прогнозистами в 20 веке были выявлены 3 основные проблемы выживания для человечества:

1. «продовольственный кризис» – угроза голодной смерти для сотен миллионов человек в развивающихся странах,

2. «технологический кризис» – угроза необратимого загрязнения окружающей среды с опасностью для жизни и здоровья сотен миллионов людей,

3. «психофизиологический кризис» – угроза самому физическому и психическому облику современного человека (генная инженерия, воздействия на мозг и нервную систему ядерным, биологическим*), химическим, информационным, психологическим оружием).

*Предполагается, что к 2025 году из-за биологических войн на Земле останется всего 1-1,5 млрд. человек (Сайт интернета «Мировая биологическая война»).

АЛЬТЕРНАТИВИСТИКА – ОДНО ИЗ ДВУХ (НАРЯДУ С ГЛОБАЛИСТИКОЙ) ОСНОВНЫХ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ БУДУЩЕГО. ОНО ОСНОВАНО НА ИЗУЧЕНИИ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕХОДА К ЦИВИЛИЗАЦИИ, АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ. СРЕДИ КОНЦЕПЦИЙ – КОНЦЕПЦИЯ «НУЛЕВОГО РОСТА».

АЛЬТЕРНАТИВИСТИКА ИМЕЕТ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ: МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, ГЛОБАЛЬНЫМ БАЛАНСАМ, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ (РАЗОРУЖЕНИЮ), ЭКОЛОГИЗАЦИИ (ПРОБЛЕМЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ПЕРЕД ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ), СОСТОЯНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ.

Концепция «нулевого роста» предлагалась в связи выявленными проблемами:

v «нулевой экономический рост» – простое воспроизводство машин путем замены старых новыми такой же мощности;

v «нулевой рост загрязнения окружающей природной среды» – перевод всех промышленных предприятий на замкнутый цикл производства с полной утилизацией отходов и тары, чистые источники энергии, оптимальное расселение.

v «нулевой демографический рост» – простое (не расширенное) воспроизводство населения*;

*Предусматриваются 3 метода, сокращения населения Земли: войны; вымирание в городе сельского населения при миграции в города; переход человечества в новый вид (предполагается – через 30 лет).

4.Перечислите принципы прогнозирования и установите их назначение.

Принцип системности прогнозирования означает, что народное хозяйство рассматривается, с одной стороны как единый объект, а с другой – как совокупность относительно самостоятельных объектов или направлений прогнозирования. Системный подход предполагает построение прогнозов на основе системы методов и моделей, характеризующейся определенной субординацией и последовательностью, что позволяет разрабатывать согласованный и непротиворечивый прогноз экономического развития по каждому объекту народного хозяйства. Однако, в условиях переходной экономики построить целостную систему моделей социально-экономического прогнозирования, очень сложно. В связи с чем необходима унификация блочных моделей, использование вычислительных способов решения, создание информационного банка данных.

Принцип единства политики и экономики означает, что при рассмотрении вопросов развития экономики, составлении прогнозов и программ следует исходить из совокупности экономических интересов всех субъектов хозяйствования и в то же время по некоторым направлениям прогнозирования необходимо, в первую очередь, учитывать общегосударственные вопросы (устойчивость финансовой системы, обеспечение целостности страны, ее обороноспособности и т.д.).

Принцип научной обоснованности означает, что в экономическом прогнозировании всех уровней необходим всесторонний учет требований объективных экономических и других законов развития общества, использование научного инструментария, достижений отечественного и зарубежного опыта формирования прогнозов.

Принцип адекватности (соответствия) прогноза объективным закономерностям характеризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии народного хозяйства и создания теоретического аналога реальных экономических процессов с их полной и точной имитацией.

Принцип вариантности прогнозирования связан с возможностью развития народного хозяйства и его отдельных звеньев по разным траекториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях. Источниками возникновения различных вариантов развития народного хозяйства служат возможные качественные сдвиги в условиях воспроизводства при переходе от экстенсивных методов его расширения к интенсиным, при создании новых условий хозяйствования.

Принцип целенаправленности предполагает активный характер прогнозирования, поскольку содержание прогноза не сводится только к предвидению, а включает и цели, которые предстоит достигнуть в экономике путем активных действий органов государственной власти и управления.

5.Какие факторы влияют на надежность и точность прогнозов результатов деятельности организаций ТЭО?

Факторы эффективности реализации управленческих решений В профессиональной управленческой деятельности можно выделить два основных уровня. Первый уровень — уровень решения управленческих задач. В него входят подуровни: -успешная реализация конкретного управленческого решения; -успешная реализация типового управленческого решения; -успешная реализация типового управленческого решения с самокоррекцией своих действий; успешная реализация типового управленческого решения с его тактической коррекцией. Второй уровень: уровень решения управленческих проблем. В него входят подуровни: -участие в решении управленческих проблем, поставленных и снятых другими; -самостоятельная постановка и снятие проблем; -полная рефлексивная самоорганизация. Способность к рефлексии как специальному типу анализа своей деятельности лежит в основании профессионализма управленца. Эта способность, как отмечалось, универсальна относительно конкретной управленческой деятельности и не зависит от типа реальных управленческих процедур.

6.Основные методы прогнозирования. Их характеристика.

1) экпертные - Сущность экспертных методов прогнозирования заключается в выработке коллективного мнения группы специалистов в данной области. Существует несколько различных методов экспертной оценки развития объекта в будущем. Рассмотрим здесь только один метод — метод баллов, который можно применять для прогнозирования как полезного эффекта объекта, так и элементов затрат.

Сначала формируется экспертная группа из специалистов в данной области, численность которой должна быть равна или больше 9. Для повышения однородности состава группы путем анонимного анкетирования можно сделать отсев специалистов, которые, по мнению большинства, не совсем компетентны в данной области.

Затем коллективно устанавливаются или выбираются несколько важнейших параметров (3—5) объекта, влияющих на полезный эффект и элементы затрат.

Следующий шаг — установление важности параметра экспертным путем.

2) статистический - охватывают разработку, изучение и применение современных математико-статистических методов прогнозирования на основе объективных данных (в том числе непараметрических методов наименьших квадратов с оцениванием точности прогноза, адаптивных методов, методов авторегрессии и других); развитие теории и практики вероятностно-статистического моделирования экспертных методов прогнозирования, в том числе методов анализа субъективных экспертных оценок на основе статистики нечисловых данных; разработку, изучение и применение методов прогнозирования в условиях риска и комбинированных методов прогнозирования с использованием совместно экономико-математических и эконометрических (как математико-статистических, так и экспертных) моделей. Научная база статистических методов прогнозирования — прикладная статистика и теория принятия решений. Простейшие методы восстановления используемых для прогнозирования зависимостей исходят из заданного временного ряда, то есть функции, определенной в конечном числе точек на оси времени. При этом временной ряд часто рассматривается в рамках той или иной вероятностной модели, вводятся другие факторы (независимые переменные) помимо времени, напр., объем денежной массы. Временной ряд может быть многомерным.

3) комбинированный - Комбинированный метод применяется для всех видов прог-нозирования полезного эффекта. Срок прогнозирования неограничен. (мало)

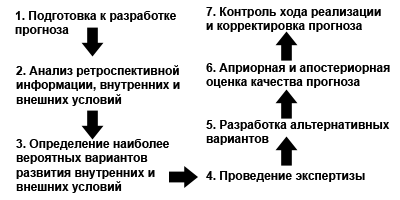

7.Перечислите основные этапы разработки прогнозного сценария.

1. На стадии подготовки к разработке прогноза должны быть решены следующие задачи: -подготовлено организационное обеспечение разработки прогноза,

-сформулировано задание на прогноз,

-сформированы рабочая и аналитическая группы сопровождения,

-сформирована экспертная комиссия,

-подготовлено методическое обеспечение разработки прогноза,

-подготовлена информационная база для проведения прогноза,

-подготовлено компьютерное сопровождение разработки прогноза.

После того, как принято решение о разработке прогноза, необходимо определить исполнителей, которым разработка будет поручена.

это группа работников, которой поручается организационное обеспечение разработки прогноза, с другой стороны, — это группа специалистов, которая должна обеспечить методическое и информационное его сопровождение.

2. При анализе информации об объекте прогнозирования предполагается четкое разделение количественной и качественной информации.

Количественная информация, если она достаточна и надежна, используется для расчетов по экстраполяции динамики изменения прогнозируемых параметров, по определению наиболее вероятных тенденций их изменения.

Качественная информация классифицируется, систематизируется и служит основанием для оценок экспертов и, наряду с количественной информацией, используется для разработки экспертных прогнозов.

Для успешной разработки прогноза необходим анализ внутренних условий объекта прогнозирования, содержательный анализ их особенностей и динамики развития.

анализ внутренних и внешних условий объекта прогнозирования является выявление основных действующих сил и механизмов, определяющих развитие объекта прогнозирования в период времени, соответствующий периоду прогнозирования.

3. Определение наиболее вероятных вариантов развития внутренних и внешних условий объекта прогнозирования является одной из центральных задач разработки прогноза. От того, насколько верно они будут определены, зависит точность разрабатываемого прогноза и эффективность решений, принимаемых на его основании.

На этом этапе разработки прогноза на основании анализа внутренних и внешних условий и всей имеющейся информации об объекте прогнозирования информации в результате работы экспертной комиссии предварительно определяется перечень возможных альтернативных вариантов изменения внутренних и внешних условий.

После их предварительной оценки из перечня исключаются те альтернативные варианты, реализуемость которых в прогнозируемый период сомнительна или же вероятность их реализации ниже предварительно установленного порогового значения.

Оставшиеся альтернативные варианты подвергаются более углубленной оценке с целью определения альтернативных вариантов изменения внутренних и внешних условий, осуществление которых наиболее вероятно.

Каждый из отобранных наиболее вероятных альтернативных вариантов изменения внутренних и внешних условий функционирования объекта прогнозирования детально прорабатывается и представляется для разработки альтернативных вариантов прогноза при каждом из отобранных альтернативных вариантов изменения условий функционирования объекта прогнозирования.

4. На этом этапе разработки прогноза предполагается наиболее активная работа экспертов по определению и оценке ключевых событий, наступление которых ожидается в прогнозируемом промежутке времени.

Экспертам представляется информация о наиболее вероятном изменении внутренних и внешних условий, на основе ранее проведенного анализа формулируются вопросы, на которые должны быть получены ответы в результате проведения экспертизы, намечаются наиболее вероятные сценарии развития событий.

5. Подготовленная на предыдущих этапах информация, используется при непосредственной разработке прогноза.

Для наиболее вероятных альтернативных вариантов их изменений должны быть разработаны наиболее вероятные альтернативные варианты развития прогнозируемых событий.

6. Априорная и апостериорная оценка качества прогноза. Оценка качества прогноза — одна из центральных проблем в процессе разработки управленческих решений. Степень доверия к разработанному прогнозу во многом влияет на принимаемое решение и сказывается на эффективности управленческих решений, принимаемых с использованием разработанного прогноза.

Для проведения такой оценки необходимо принять во внимание все основные факторы, определяющие качество разработанного прогноза.

7. После того, как прогноз подготовлен и представлен руководству организации, заказчику и т.д. наступает этап после прогнозной работы с подготовленным материалом.

Прогноз же разрабатывается, как правило, в предположении выполнения определенных условий.

Вариантная разработка прогноза также предполагает разработку прогноза при различных альтернативных вариантах условий и предположений. А они могут изменяться.

События, вчера казавшиеся маловероятными, сегодня происходят, а казавшиеся наиболее вероятными не происходят вовсе.

Необходимо принять эффективное управленческое решение.

Мониторинг позволяет своевременно выявлять значительные отклонения в ходе развития событий.

8.Религиозные, утопические и философско-исторические корни теории прогнозирования. (покороче)

Формирование представлений о будущем находилось в тесной связи с эволюцией первобытной мифологии от примитивных мифов-сказок, фантастически истолковывавших наиболее простые явления природы, к мифам, объясняющим установление родовых нравов и обычаев, затем происхождение людей и мира в целом, а также судьбу умерших. На этой основе сформировались самые древние из существующих — религиозные концепции будущего.

Религиозные концепции будущего сыграли важную роль в социальной борьбе минувших тысячелетий. Они оказали сильнейшее влияние на эволюцию утопизма и разнообразной философии истории. Без них трудно понять особенности некоторых течений современной футурологии. В I тысячелетии до н.э. следом за религиозными концепциями будущего и в тесной связи с ними стали развиваться утопические концепции. Они отличались от религиозных тем, что «иное будущее» человечества определялось не сверхъестественными силами, а самими людьми, их разумом и действиями.

В I тысячелетии до н.э. следом за религиозными концепциями будущего и в тесной связи с ними стали развиваться утопические концепции. Они отличались от религиозных тем, что «иное будущее» человечества определялось не сверхъестественными силами, а самими людьми, их разумом и действиями. В историко-социологическом смысле утопия определяется как произвольное представление о желаемом будущем человечества, уже не связанное непосредственно с провиденциализмом, но еще не основанное на научном понимании закономерностей развития природы и общества. Объективно утопические концепции являются чисто умозрительными благими пожеланиями, надуманными искусственными конструкциями, оказывающимися в непримиримом противоречии с действительностью (что обычно и вызывает неминуемый крах утопий при попытках их реализации). Большая часть утопий посвящена проблемам будущего общества и относится к разряду социальных. Но некоторые из них затрагивают проблемы науки, техники, технических вопросов градостроительства, здравоохранения и т.д., лишь косвенно касаясь социальной стороны дела. В зародышевой, примитивной форме такие «технические» утопии встречаются еще в древности, но становятся заметным явлением в средние века (например, утопия Р. Бэкона, XIII в.) и получают развитие в новое, а особенно в новейшее время. Чаще, впрочем, встречаются социально-технические утопии, в которых учитываются некоторые социальные аспекты технических нововведений (наиболее яркий пример — утопия Ф. Бэкона, XVII в.).

Развитие религиозных и утопических представлений о будущем в древнем мире сопровождалось зарождением представления об истории как процессе, обладающем определенными закономерностями. К середине 1-го тысячелетия до н.э. эти представления приобрели характер философско-исторических концепций будущего. Постепенно сформировались три основных концепции, существующие до сих пор: регресс от «золотого века» в древности к гибели культуры, бесконечные циклы подъемов и падения культуры в круговороте одних и тех же стадий развития, прогресс от низшего к высшему. Взгляд на исторические события как на этапы вечной эволюции мира, охватывающей прошлое, настоящее и будущее, обнаруживается и в древнеиндийской (школы Чарвака и особенно Санкхья), и в древнекитайской (Мэн-цзы, Чжуан-цзы), и в древнегреческой философии (Гесиод, Платон, Аристотель). Философы пытались вскрыть закономерности исторических циклов, найти факторы, которые обусловливают их смену. Из концепции «золотого века» выросла теория «естественного состояния» (школы киников и стоиков). Софисты, а затем Демокрит и Эпикур противопоставили ей идею прогресса. И стоики, и эпикурейцы бились над проблемой детерминизма в историческом процессе, причем последние развивали теорию «общественного договора», что само по себе было покушением на господствовавшую тогда идею провиденциализма.

9. Римский клуб и проекты моделей мирового порядка. Глобалистика и альтернавистика.

Возникновение в 1968 г. Римского клуба и Проекта моделей мирового порядка связано с одной из попыток удовлетворить потребность в новых организационных формах, наиболее остро испытываемую учеными и теми представителями делового мира, которые в своей практической деятельности постоянно сталкивались с различного рода трудностями и проблемами глобального характера.

В рамках Моделей мирового порядка также произошли определенные изменения, касающиеся исследовательских ориентиров. Если на начальном этапе своей деятельности основное внимание концентрировалось на социальноДполитических проблемах глобального характера, то впоследствии в орбиту рассмотрения стали вовлекаться экологические и культурные проблемы, изучаемые с точки зрения переплетения взаимосвязей на региональном и глобальном уровнях. По мере развертывания исследований, связанных с формированием и рассмотрением различных образов "предпочитаемых миров", задействованные в этом Проекте ученые стали переходить от абстрактного размышления о справедливом миропорядке и мировом правительстве к выдвижению конкретных программ социальной трансформации существующих систем, совершенствования политических институтов власти, изменения культурного этноса и ценностных предпочтений.

Разработчики Проекта моделей мирового порядка все большее внимание стали уделять анализу положения в развивающихся странах, специфики религиозных движений, самобытности мировых культур. Мысленное видение будущего стало сочетаться с обсуждением конкретных политических стратегий, что вносило в исследование глобальных проблем практическую направленность. Предлагались и обсуждались меры по обеспечению мира и безопасности (И. Галтунг) [29]. Рассматривались пути и возможности достижения глобальной стабильности (С. Менделовиц) [31]. Наряду с программами экономического и социального благосостояния приоритетное направление получили разработки, связанные с сохранением природных богатств и обоснованием этического отношения человека к природе (Р. Фалк) [30], развенчанием неоколониалистских стратегий развития с их прозападной ориентацией и обеспечением мер, направленных на создание федерации государств, включающей в себя развитые и развивающиеся страны мира (Р. Котари)

10.Форсайт.

Форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в будущее») — это инструмент формирования приоритетов и мобилизации большого количества участников для достижения качественно новых результатов в сфере науки и технологий, экономики, государства и общества.[источник не указан 769 дней] По результатам форсайт-проектов создаются дорожные карты. Является одним из важнейших инструментов инновационной экономики[источник не указан 769 дней].

Кроме американского варианта форсайта есть также японский (целиком основанный на методе Дельфи) и Европейский (основанный на инерционном развитии) варианты[1].

Современные форсайтные разработки тесно связаны с техникой сценирования[2].

Форсайт ориентирован на определение возможных вариантов будущего. Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные оценки. Методология Форсайт вобрала в себя десятки традиционных и достаточно новых экспертных методов. При этом происходит их постоянное совершенствование, отработка приёмов и процедур, что обеспечивает повышение обоснованности предвидения перспектив научно-технического и социально-экономического развития. Основной вектор развития методологии направлен на более активное и целенаправленное использование знаний экспертов, участвующих в проектах. Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется комбинация различных методов, в числе которых экспертные панели[Что?],метод Дельфи (опросы экспертов в два этапа), SWOT-анализ, мозговой штурм, построение сценариев.

Форсайт ориентирован не только на определение возможных альтернатив, но и на выбор наиболее предпочтительных из них. В процессе выбора применяются различные критерии для определения наиболее предпочтительных вариантов.