- •Методы экологии

- •Законы воздействия экологических факторов на живые организмы

- •Функционирование биосферы

- •Учение о биосфере в.И. Вернадского

- •Главные проблемы и задачи экологии

- •Лекция4

- •1. Определение задач и целей исследования

- •2. Подготовка к полевому периоду

- •1. Величина (площадь) элементарного участка, с которого отбирают смешанный образец, отражающий уровень (класс) загрязненности почвы.

- •2. Количество почвенных проб, необходимое для составления репрезентативного (представительного) смешанного образца.

- •3. Ключевой участок - наименьшая геоморфологическая единица ландшафта, отражающая генезис и свойства почвы, почвообразующей породы, рельеф, растительность, гидрологию территории.

- •Лекция 5

- •Лекция № 6

Лекция 1

Понятие экологии

Экологией сейчас часто называют охрану окружающей человека среды, а иногда и просто охрану природы. Это неправильно. Охранять природу означает регламентировать, ограничивать или запрещать изъятие природных ресурсов, нарушения природных систем. Охрана окружающей среды заключается в ограничении появления в среде обитания людей вредных загрязняющих веществ.

Слово «экология» образовано от греческого «ойкос», что означает дом, и «логос» - наука. Таким образом, изучение нашего «природного дома» охватывает изучение всех живущих в нем организмов и всех функциональных процессов, делающих этот «дом» пригодным для жизни.

Как признанная самостоятельная научная дисциплина экология возникла около 1900 года, но ее название «экология» вошло в общий лексикон лишь в последнее десятилетие. Первоначально значение экологии, как науки, да и само понятие, не было воспринято современниками Э. Геккеля. Даже такой крупный ученый К.А. Тимирязев оспаривал законность этого термина и в своих работах, вместо «экологии», использовал сочетание «экономика растений и животных». Соотношение экологии и экономики не случайно. Во-первых, чисто формально, эти термины базируются на одном корне «oikos» – дом. Экономика означает искусство ведения домашнего хозяйства. Следовательно, экология и экономика должны идти рядом, рассматривая биосферу со всеми ее элементами и связями, с точки зрения рационального функционирования, оптимального поддержания устойчивого равновесия и тщательно продуманного гармоничного вписывания в нее хозяйственной деятельности человека.

Кратком экономическом словаре (1987) она представлена как «наука об общих закономерностях взаимодействия природы и общества; специальная сфера деятельности общества, направленная на охрану окружающей среды и целесообразное использование природных ресурсов». Здесь экология фигурирует уже не только как научная дисциплина, но и как практика. Известный американский эколог Ю. Одум трактуется экологию уже как — междисциплинарная область знания об устройстве и функционировании многоуровневых систем в природе и обществе в их взаимосвязи.

Разделы экологии

Общая экология посвящена объединению разнообразных экологических знаний на едином научном фундаменте. Ее ядром является теоретическая экология, которая устанавливает общие закономерности функционирования экологических систем. Общие задачи теоретической экологии:

диагностика состояния природы, определение порога выносливости биосферы по отношению к антропогенной нагрузке;

прогнозирование изменений состояния экосистем и биосферы в целом при различных техногенных, экономических и социальных воздействиях человеческого общества;

формирование экологического мировоззрения и внедрение биоцентрического подхода, направленного на экологизацию экономики, производства, техники, политики, образования.

Многие природные экологические процессы происходят очень медленно и обусловлены множеством факторов. Для изучения их механизмов недостаточно одних натурных наблюдений, нужен эксперимент.

Прикладная экология быстро развивается. Ее важными средствами становятся:

создание геоинформационных систем (ГИС-технологий) и банков экологической информации, относящихся к различным регионам, территориям, ландшафтам, агросистемам, промышленным центрам, городам;

комплексный эколого-экономический анализ состояния территорий для целей экологической диагностики и оздоровления экологической обстановки;

методы инженерно-экологических изысканий, необходимых для оптимального размещения, проектирования, строительства и реконструкции гражданских и хозяйственных объектов;

методы экологически ориентированного проектирования хозяйственных и гражданских объектов, основанные на принципах и расчетах экологического соответствия;

технологические методы снижения отходности, побочных эмиссий и коэффициентов вредного действия производственных комплексов, процессов, устройств и изделий;

методы оценки влияния техногенных загрязнений и деградации окружающей среды на здоровье людей и состояние природных систем;

методы контроля экологической регламентации хозяйственной деятельности: экологический мониторинг; экологическая аттестация и паспортизация хозяйственных объектов, территориальных природно-производственных комплексов; экологическая экспертиза; оценка ожидаемых воздействий проектируемых и строящихся объектов на окружающую среду.

Выделяются следующие прикладные разделы экологии:

Инженерная экология — изучение и разработка экологических инженерных норм и средств. Основные из них:

• контроль и регламентация материально-энергетических потоков производства и техногенных эмиссий (т.е. испускания, выброса побочных продуктов) от различных инженерных обьектов;

• экологическая безопасность производственной и внепроизводственной среды, производственных процессов, сооружений, машин и изделий;

• контроль состояния производственной среды и окружающей человека среды в зонах воздействия хозяйственных объектов;

• оптимизация отраслевой структуры промышленных комплексов и размещения мощностей строительства и эксплуатации гражданских и хозяйственных объектов.

Экология поселений, коммунальная экология — разделы прикладной экологии, посвященные особенностям и влияниям различных факторов искусственно преобразованной среды обитания людей в жилищах, населенных пунктах, в городах (урбоэкология).

Медицинская экология — область изучения экологических условий возникновения, распространения и развития болезней, в том числе острых и хронических заболеваний, обусловленных природными факторами и неблагоприятными техногенными воздействиями среды.

Методы экологии

Методическую основу современной экологии составляет сочетание системного подхода, натурных наблюдений, эксперимента и моделирования. Экология давно уже перестала быть чисто описательной дисциплиной, сейчас в ней преобладают количественные методы — измерения, расчеты, математический анализ. Разнообразие исследовательских и прикладных задач влечет за собой и разнообразие применяемых в экологии методов. Их можно объединить в несколько групп.

Методы регистрации и оценки состояния среды являются необходимой частью любого экологического исследования. К ним относятся метеорологические наблюдения; измерения температуры, прозрачности, солености воды и анализ ее химического состава; определение характеристик почвенной среды, измерения освещенности, радиационного фона, напряженности физических полей, определение химической и бактериальной загрязненности среды и т.п. К этой же группе методов следует отнести мониторинг — периодическое или непрерывное слежение за состоянием экологических объектов и за качеством окружающей среды. Большое практическое значение имеет регистрация состава и количества вредных примесей в воде, воздухе, почве, растениях в зонах антропогенного загрязнения, а также исследования переноса загрязнителей в разных средах. В настоящее время техника экологического мониторинга быстро развивается, используя новейшие методы физико-химического и химического экспресс-анализа, дистанционного зондирования, компьютерной обработки данных. Важным средством экологического мониторинга, позволяющим в ряде случаев получить интегральную оценку качества среды, является биоиндикация — использование для контроля состояния среды некоторых организмов, особо чувствительных к изменениям среды и к появлению в ней вредных примесей.

Методы количественного учета организмов и методы оценки биомассы и продуктивности растений и животных лежат в основе изучения природных сообществ. Для этого применяются подсчеты особей на контрольных площадках, в объемах воды или почвы, маршрутные учеты, отлов и мечение животных, наблюдения за их перемещениями вплоть до аэрокосмической регистрации численности стад, скоплений рыбы, густоты древостоя, состояния посевов и урожайности полей. Изучение динамики численности популяций потребовало введения в экологию методов демографии. Все это необходимо для овладения управлением экосистемами, для предотвращения гибели видов и снижения биологического разнообразия и биопродуктивности экосистем.

Исследования влияния факторов среды на жизнедеятельность организмов составляют наиболее разнообразную группу методов экологии. В их число входят различные, подчас сложные и длительные наблюдения в природе. Но чаще применяются экспериментальные подходы, когда в лабораторных условиях регистрируется воздействие строго контролируемого фактора на те или иные функции растений или животных, а также анализируется применимость полученных на животных результатов к экологии человека. Этим путем устанавливаются оптимальные или граничные условия существования. В частности, так определяются критические и летальные дозы химических веществ, по которым рассчитывают предельно допустимые концентрации и воздействия, лежащие в основе экологического нормирования. В данном случае экология смыкается с физиологией, биохимией, токсикологией. Эколог использует применяемую в этих дисциплинах экспериментальную технику. Методы этой категории важны также при определении устойчивости экосистем и изучении адаптаций — приспособлений растений, животных и человека к различным условиям среды.

Методы изучения взаимоотношения между организмами в многовидовых сообществах.

Эти методы составляют важную часть системной экологии. натурные наблюдения и лабораторные исследования пищевых отношений, пищевого поведения, опыты с переносом , например, радиоактивных изотопов, с помощью которых определяют какое количество органического вещества и энергии переходит от одного звена пищевой цепи к другому: от растений — к травоядным животным, от травоядных — к хищникам. В ряде случаев для этих целей создают искусственные, частично замкнутые и самоподдерживающиеся многовидовые системы.

Методы математического моделирования приобретают все большее значение в экологии. Потребность в них для целей управления и прогнозирования очень близкие к реальным процессам математические модели техногенных эмиссий, распространения токсикантов в атмосфере, самоочищения рек. Намного сложнее моделирование экологических систем. В свое время были получены обобщенные аналитические модели многих экологических процессов. Но реальные объекты экологии столь сложны, что с трудом поддаются строгому описанию даже при значительном упрощении задач. В большинстве случаев речь идет о многоуровневых задачах с большим числом переменных. В последние годы благодаря мощным компьютерам нового поколения и новым средствам программирования появилась возможность решения ряда сложных системных экологических задач.

Предмет экологии

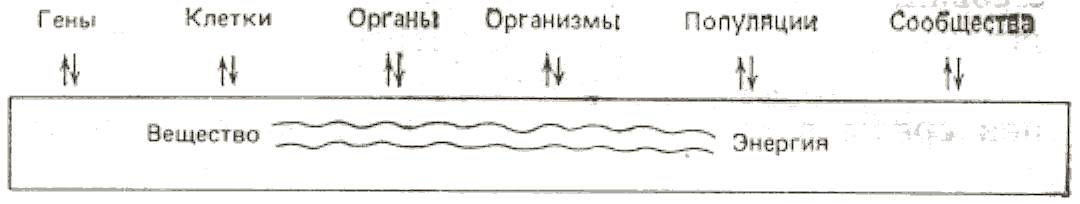

Вероятно, лучше всего можно определить содержание современной экологии, исходя из концепции уровней организации, которые составляют своеобразный «биологический спектр», как это показано на рис.. 1.1. Сообщество, популяция, организм, орган, клетка и ген — основные уровни организации жизни; на рис. 1 они расположены в иерархическом порядке — от крупных систем к малым. На каждой ступени, или уровне, в результате взаимодействия с окружающей физической средой (энергией и веществом) возникают характерные функциональные системы. Под системой в соответствии с тем же словарем мы подразумеваем «упорядоченно взаимодействующие и взаимозависимые компоненты, образующие единое целое».

Рис. 1 Спектр уровней организации.

Экология изучает уровни, находящиеся в правой части спектра, т. е. уровни организации от организмов до экосистем. В экологии значение термина популяция, первоначально обозначавшего группу людей, расширено и обозначает группы особей любого вида организмов. Точно так же сообщество (иногда называемое еще биотическим сообществом) в экологическом смысле включает все популяции, занимающие данный участок. Сообщество и неживая среда функционируют совместно, образуя экологическую систему, или экосистему. Сообществу и экосистеме приблизительно соответствуют часто употребляемые в европейской и русской литературе термины биоценоз и биогеоценоз (буквально жизнь и земля, функционирующие вместе). Самая крупная в смысле «самообеспечения» биологическая система которую мы знаем, — это биосфера, она включает живые организмы Земли, находящиеся во взаимодействии физической средой.

Так как каждый уровень в спектре биосистемы «интегрирован», т. е. взаимосвязан с другими уровнями, здесь нельзя найти резких границ или разрывов в функциональном смысле. Их нет даже между организмом и популяцией. Например, организм, изолированный от популяции, не в состоянии жить долго, точно так же, как изолированный орган не может длительное время сохраняться как самоподдерживающаяся единица без своего организма. Подобным же образом сообщество не может существовать, если в нем не происходит круговорот веществ и в него не поступает энергия. Тот же аргумент можно привлечь для опровержения уже упоминавшегося неверного представления о том, будто бы человеческая цивилизация может существовать независимо от мира природы.

По мере объединения компонентов, в более крупные функциональные единицы, у этих новых единиц возникают новые свойства, отсутствовавшие на предыдущем уровне. Таким образом рождается понятие о несводимых свойствах,(принцип эмерджентности) суть которого заключается в том, что свойства целого невозможно свести к сумме свойств его частей. Для иллюстрации проведем следующий пример: водород и кислород, соединяясь в определенном соотношении, образуют воду, жидкость, совершенно непохожую по своим свойствам на исходные газы.

Экосистемы, основные свойства и системные законы

Экосистема основана на единстве живого и неживого вещества. Суть этого единства проявляется в следующем. Из элементов неживой природы, главным, молекул СО2 и Н20, под воздействием энергии синтезируются органические вещества, составляющие все живое на планете. Процесс создания вещества в природе происходит одновременно с противоположным процессом – потреблением и разложением этого вещества вновь на исходные неорганические соединения. Совокупность этих процессов протекает в рамках экосистем различных уровней иерархии. Чтобы эти процессы были уравновешены, природа за миллиарды лет отработала определенную, структуру живого вещества системы.

Движущей силой в любой материальной системе служит энергия. В экосистемы она поступает главным образом от Солнца. Растения за счет содержащегося в них пигмента хлорофилла улавливают энергию излучения Солнца и используют ее для синтеза основы органического вещества - глюкозы С6Н1206. Это есть процесс фотосинтеза:

Солнечный свет

6 СО2

+ 6Н2О С6Н12О6 +

6О2

СО2

+ 6Н2О С6Н12О6 +

6О2

Излишек атомов кислорода выделяется в атмосферу в газообразной форме. Кинетическая энергия солнечного излучения преобразуется, таким образом, в потенциальную энергию, запасенную глюкозой. Из глюкозы вместе с получаемыми из почвы минеральными элементами питания - биогенами образуются все ткани растительного мира - белки, углеводы, жиры, липиды, ДНК, РНК, то есть органическое вещество планеты.

Кроме растений продуцировать органическое вещество могут некоторые бактерии. Они создают свои ткани, запасая в них, как и растения, потенциальную энергию из углекислого газа без участия солнечной энергии. Вместо нее они используют энергию, которая образуется при окислении неорганических соединений, например, аммиака, железа и особенно серы (в глубоких океанических впадинах, куда не проникает солнечный свет, но где в изобилии скапливается сероводород, обнаружены уникальные экосистемы). Это так называемая энергия химического синтеза, поэтому организмы называются хемосинтетиками.

Таким образом, растения и хемосинтетики создают органическое вещество из неорганических составляющих с помощью энергии окружающей среды. Их называют продуцентами или автотрофами. Высвобождение запасенной продуцентами потенциальной энергии обеспечивает существование всех остальных видов живого на планете. Виды, потребляющие созданную продуцентами органику как источник вещества и энергии для своей жизнедеятельности, называются консументами или гетеротрофами.

Консументы - это самые разнообразные организмы (от микроорганизмов до синих китов): простейшие, насекомые, пресмыкающиеся, рыбы, птицы и, наконец, млекопитающие, включая человека. Консументы, в свою очередь, подразделяются на ряд подгрупп а соответствии с различиями в источниками их питания.

Животные, питающиеся непосредственно продуцентами, называются первичными консументами или консументами первого порядка. Их самих употребля- ют в пищу вторичные консументы. Например, кролик, питающийся морковкой, - это консумент первого порядка, а лиса, охотящаяся за кроликом, - консумент второго порядка. Некоторые виды живых организмов соответствуют нескольким таким уровням. Например, когда человек ест овощи - он консумент первого порядка, говядину - консумент второго порядка, а, употребляя в пищу хищную рыбу, выступает в роли консумента третьего порядка,

Первичные консументы, питающиеся только растениями, называются растительноядными или фитофагами. Консументы второго и более высоких порядков – плотоядные. Виды, употребляющие в пищу как растения, так и животных, относятся к всеядным, например, человек. Мертвые растительные и животные остатки, например опавшие листья, трупы животных, продукты систем выделения, называются детритом. Это органика. Существует множество организмов, специализирующихся на питании детритом. Они называются детритофагами. Примером могут служить грифы, шакалы, черви, раки, термиты, муравьи и т.п. Как и в случае обычных консументов, различают первичных детритофагов, питающихся непосредственно детритом, вторичных и т. п. Наконец, значительная часть детрита в экосистеме, в частности опавшие листья, валежная древесина, в своем исходном виде не поедается животными, а гниет и разлагается в процессе питания ими грибов и бактерий.

Поскольку роль грибов и бактерий столь специфична, их обычно выделяют в особую группу детритофагов и называют редуцентами. Редуценты служат на Земле санитарами и замыкают биогеохимический круговорот веществ, разлагая органику на исходные неорганические составляющие - углекислый газ и воду.

Таким образом, несмотря на многообразие экосистем, все они обладают структурным сходством. В каждой из них можно выделить фотосинтезирующие растения - продуценты, различные уровни консументов, детритофагов и редуцентов. Одна из общих черт всех экосистем, будь то наземные, пресноводные, морские или искусственные экосистемы (например, сельскохозяйственные), — это взаимодействие автотрофных и гетеротрофных компонентов. Организмы, участвующие в различных процессах круговорота, частично разделены в пространстве; автотрофные процессы наиболее активно протекают в верхнем ярусе («зеленом поясе»), где доступен солнечный свет. Гетеротрофные процессы наиболее интенсивно протекают в нижнем ярусе («коричневом поясе»), где в почвах и осадках накапливаются органические вещества. Кроме того, эти основные функции компонентов экосистемы частично разделены и во времени, поскольку возможен значительный временной разрыв между продуцированием органического вещества автотрофными организмами и его потреблением гетеротрофами. Прежде чем будет использовано все это накопленное органическое вещество, могут пройти многие недели, месяцы, годы или даже тысячелетия: (в случае ископаемых видов топлива, которые сейчас быстро расходуются человеком). Они и составляют биотическую структуру экосистем.

Таким образом экосистемой называют совокупность продуцентов, консументов и детритофагов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость в течение продолжительного времени.

Для естественной экосистемы характерны три признака:

1) экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых компонентов;

2) в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с создания органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические составляющие;

3) экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени, что обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических компонентов.

Экосистемы, как и любые другие системные образования, представляют собой совокупность множества элементов, образующих определенную целостность, единство. Другое определение экосистемы – единое целое, состоящее из упорядоченно взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов.

Рис. 2 Структура и функционирование экосистемы

Лекция 2

Энергия в экосистемах, жизнь как термодинамический процесс

Рассмотрим процесс обмена энергией в экосистемах.

Энергию определяют, как способность производить работу. Свойства энергии описываются законами термодинамики.

Первый Закон (начало) термодинамики или закон сохранения энергии утверждает, что энергия может переходить из одной формы в другую, но она не исчезает и не создается заново.

Второй закон (начало) термодинамики или закон энтропии утверждает, что в замкнутой системе энтропия может только возрастать. Применительно к энергии в экосистемах удобна следующая формулировка: процессы, связанные с превращениями энергии, могут происходить самопроизвольно только при условии, что энергия переходит из концентрированной формы в рассеянную, то есть деградирует. Мера количества энергии которая становится недоступной для использования, или иначе мера изменения упорядоченности, которая происходит при деградации энергии, есть энтропия. Чем выше упорядоченность системы, тем меньше ее энтропия.

Самопроизвольные процессы ведут систему к состоянию равновесия с окружающей средой, к росту энтропии, производству положительной энтропии. Если неживую неуравновешенную с окружающей средой систему изолировать, то всякое движение в ней скоро прекратится, система в целом угаснет и превратится в инертную группу материи, находящуюся в термодинамическом равновесии с окружающей средой, то есть в состоянии с максимальной энтропией. Это наиболее вероятное для системы состояние и самопроизвольно без внешних воздействий она выйти из него не сможет. Так, например, раскаленная сковородка, остыв, рассеяв тепло, сама уже не нагреется; энергия при этом не потерялась, она нагрела воздух, но изменилось качество энергии, она уже не может совершать работу. Таким образом, в неживых системах устойчиво их равновесное состояние.

У живых систем есть одно принципиальное отличие от неживых - они совершают постоянную работу против уравновешивания с окружающей средой. Это утверждение имеет следующий термодинамический смысл: как в неживых системах устойчиво их равновесное состоянии, так в живых системах устойчиво неравновесное состояние.

Жизнь - это единственный на Земле естественный самопроизвольный процесс, в котором энтропия системы уменьшается. Почему это возможно? Все живые системы являются открытыми для обмена энергией. В окружающей их среде есть огромное количество даровой энергии Солнца, а в составе самой живой системы есть компоненты, обладающие механизмами, позволяющими эту энергию улавливать (извлекать), концентрировать, а затем снова рассеивать в окружающую среду. Как рассмотрено выше, рассеивание энергии, то есть увеличение энтропии, - это процесс, характерный для любой системы, как неживой, так и живой, самостоятельное улавливание и концентрирование энергии - это способность только живой системы. При этом происходит извлечение порядка, организации их окружающей среды, то есть выработка отрицательной энергии - негоэнтропии. Такой процесс образования порядка в системе из хаоса окружающей среды называется самоорганизацией. Он ведет к уменьшению энтропии живой системы, противодействует ее уравновешиванию с окружающей средой, то есть росту энтропии, что для живой системы при достижении максимальной энтропии - равновесия с окружающей средой - означает смерть.

Таким образом, любая живая система, в том числе и экосистема, поддерживает свою жизнедеятельность благодаря, во-первых, наличию в окружающей среде в избытке даровой энергии; во-вторых, способности за счет устройства составляющих ее компонентов эту энергию улавливать и концентрировать, а использовав - рассеивать в окружающую среду. Даровая энергия окружающей среды - это энергия Солнца. Доходящая до Земли энергия Солнца улавливается в количестве 1 %. Этого одного процента энергии достаточно для обеспечения ей всего живого вещества планеты и поддержания им состояния с низкой энтропией. Улавливают энергию Солнца и превращают ее в потенциальную энергию органического вещества растения - продуценты. Весь остальной живой мир получает необходимую для жизнедеятельности энергию, в основном поедая их.

Трофическая цепь (цепь питания)

Перенос энергии пищи от ее источника - продуцента через ряд организмов, происходящий путем поедания одних организмов другими, называется пищевой или трофической цепью.

Перенос энергии по трофической цепи осуществляется следующим образом: животное употребило в пищу растение или консумента более низкого порядка. Содержащееся в пище органическое вещество расщепляется в присутствии кислорода с выделением энергии. Этот процесс, обратный фотосинтезу, называется дыханием. Он имеет место в каждой клетке живого организма, поэтому его еще называют клеточным дыханием:

C6H12O6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + энергия

Около 90 % выделившейся энергии расходуется организмом на поддержание своей жизнедеятельности, то есть на обеспечение всех необходимых ему функций, после чего она в виде выделяемого организмом тепла рассеивается в окружающую среду и по сути дела безвозвратно теряется для всей живой системы. И только около 10 % энергии идет на построение тела, рост и размножение организма. Именно эти 10 % энергии и доступны следующему трофическому уровню. Таким образом, энергии с переходом от одного уровня к другому остается все меньше. Но здесь нужно иметь в виду, что чем выше трофический уровень, тем в более концентрированной форме содержится в живых организмах энергия. Это объясняется присущей только живому веществу спецификой - обладанием механизмами концентрирования энергии. Таким образом, сначала улавливание, а затем концентрирование энергии с переходом от одного трофического уровня к другому обеспечивает повышение упорядоченности, организации живой системы, то есть уменьшение ее энтропии. Для поддержания низкой энтропии в равной степени важно, чтобы у элементов системы были эффективные механизмы как для улавливания и концентрации энергии - извлечения негоэнтропии из окружающей среды, так и для рассеивания ее в окружающую среду - освобождение от накапливающейся положительной энтропии. В таком сочетании они есть только в живых системах. Поэтому жизнь как термодинамический процесс представляет собой непрерывный обмен живых систем с окружающей средой, при котором происходит освобождение от производимой положительной энтропии и извлечение отрицательной, то есть порядка и организации.

Необходимо понимать, что энтропия уменьшается в конкретной локальной зоне, при этом в окружающей среде она возрастает. Таким образом, рост упорядоченности в одной части системы приводит к усилению неупорядоченности в других ее частях.

Для описания поведения энергии в экосистемах употребляют термин поток энергии, поскольку в отличие от циклического движения вещества превращения энергии идут в одном направлении. Энергия, однажды использованная каким-либо организмом, превращается в тепло и утрачивается для экосистемы. Она не может быть снова "пущена в дело" как вода или неорганические вещества, по отношению к которым используется термин круговорот воды и веществ. Для своей жизнедеятельности каждый живой компонент, будь то организм или экосистема, должен получать от окружающей среды на входе постоянный приток дополнительной энергии. Живые замкнутые термодинамические системы невозможны.

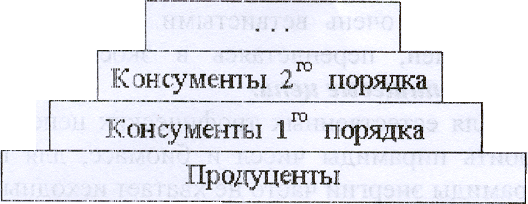

В результате последовательности превращений энергии в пищевых цепях каждое сообщество живых организмов в экосистеме приобретает определенную трофическую структуру. Трофическая структура сообщества отражает соотношение между продуцентами, консументами (отдельно первого, второго и т.д. порядков) и редуцентами, выраженное или количеством особей живых организмов, или их биомассой, или заключенной в них энергией, рассчитанных на единицу площади в единицу времени. Графически трофическую структуру сообщества представляют в виде пирамиды (рис. 1). Основанием пирамиды служит первый трофический уровень - уровень продуцентов, а последующие уровни образуют следующие этажи пирамиды. При этом высота всех блоков - этажей одинакова, а длина пропорциональна числу, биомассе или энергии на соответствующем уровне. В зависимости от того, количественное соотношение, каких величин отражает пирамида, она называется пирамидой чисел, биомасс или энергий.

Рис. 1 Экологическая пирамида

Из количественных оценок, связанных с энергией, для трофических цепей известно правило десяти процентов: с одного трофического уровня экологической пирамиды энергий на другой в среднем переходит около 10 % энергии, поступающей на предыдущий уровень.