- •11.1. Политический деловой цикл

- •Электоральный цикл Нордхауза – Мак-Рэя

- •11.2. Модель политического делового цикла с учетом рентоориентированного поведения

- •Модель «политик - избиратель» без учета трансационных издержек

- •Модель «политик -избиратель» с учетом трансакционных издержек

- •Механизм формирования оптимального политического делового цикла (по с.Шульгину)

- •11.3. Есть ли четвертая власть в России?

- •Сложилась ли свобода слова в России?

- •Роль сми в формировании эффективного политика

Роль сми в формировании эффективного политика

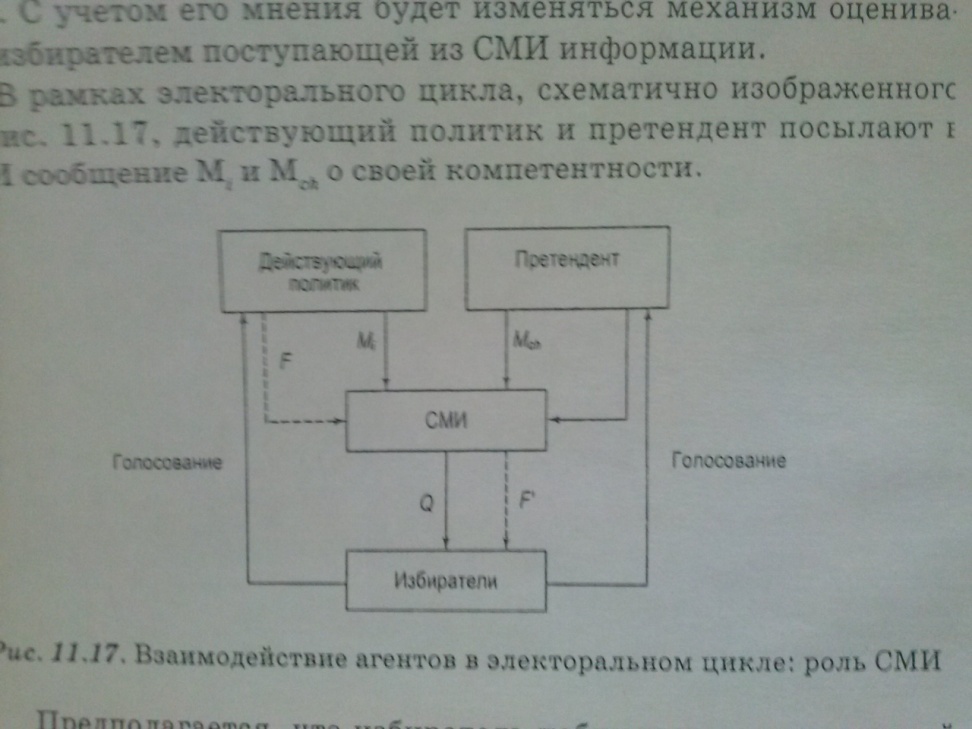

Рассмотрим принципиальные аспекты этой проблемы на теоретической модели. Построим игровую модель с асимметричной информацией, в которой существуют два политика (действующий и претендент), избиратели и СМИ. Через СМИ политики конкурируют за голоса избирателей.

Действующий политик может быть двух типов: компетентный (с вероятностью РА) и некомпетентный (с вероятностью 1 - Рд). Мы исходим из предпосылки, что действующий политик за время своего пребывания у власти в состоянии определить собственный тип.

У действующего политика есть возможность влиять на уровень независимости средств массовой информации (уровень свободы — F), однако необходимо отметить важный момент, что у избирателя формируется свое представление об уровне независимости

СМИ. С учетом его мнения будет изменяться механизм оценивания избирателем поступающей из СМИ информации.

В рамках электорального цикла, схематично изображенного на рис. 11.17, действующий политик и претендент посылают и СМИ сообщение М, и МсЛ о своей компетентности.

Предполагается, что избиратель наблюдает реализованный уровень свободы F, и при этом получает информацию о типе политика Д-Р).

Это позволяет установить роль СМИ в рамках электорального цикла в российских регионах, выявить, в какой мере свободна* пресса способствует или препятствует переизбранию компетентного политика.

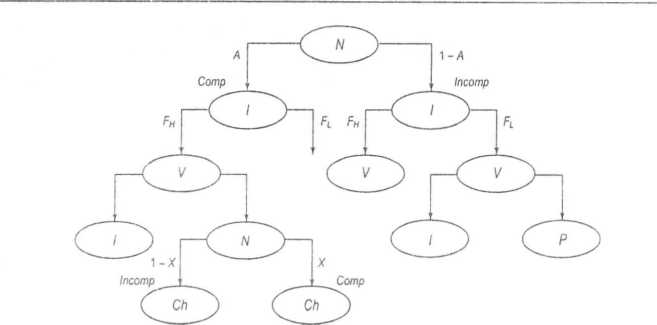

Последним делает ход избиратель, он отдает голос в соответствии с его личной оценкой компетентности политика (Рс — вероятность того, что действующий политик — компетентный) (см. рис. 11.18). При этом полезность для избирателя от деятельности компетентного политика W(Сотр) строго больше, чем от деятельности некомпетентного W(Incomp).

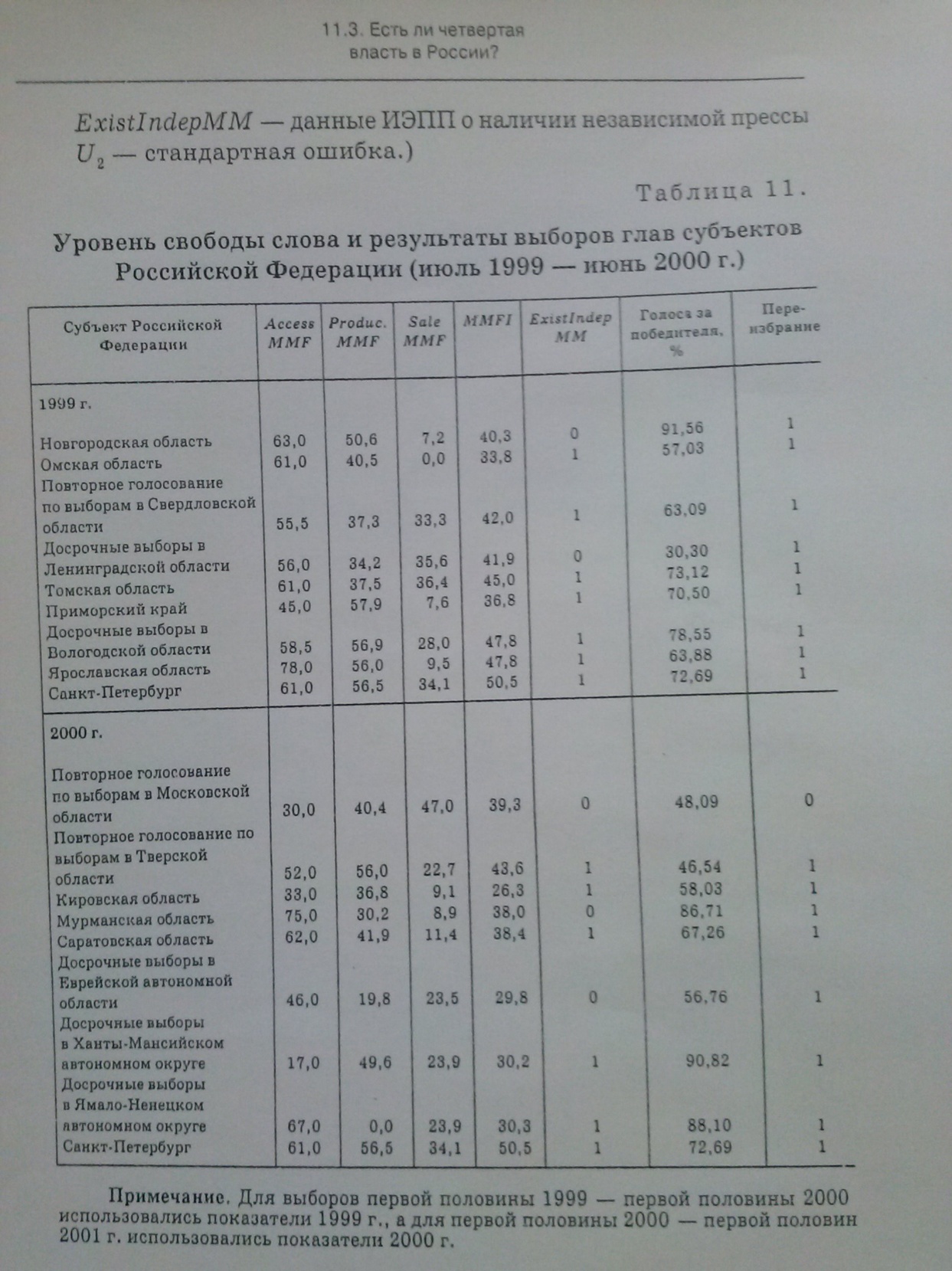

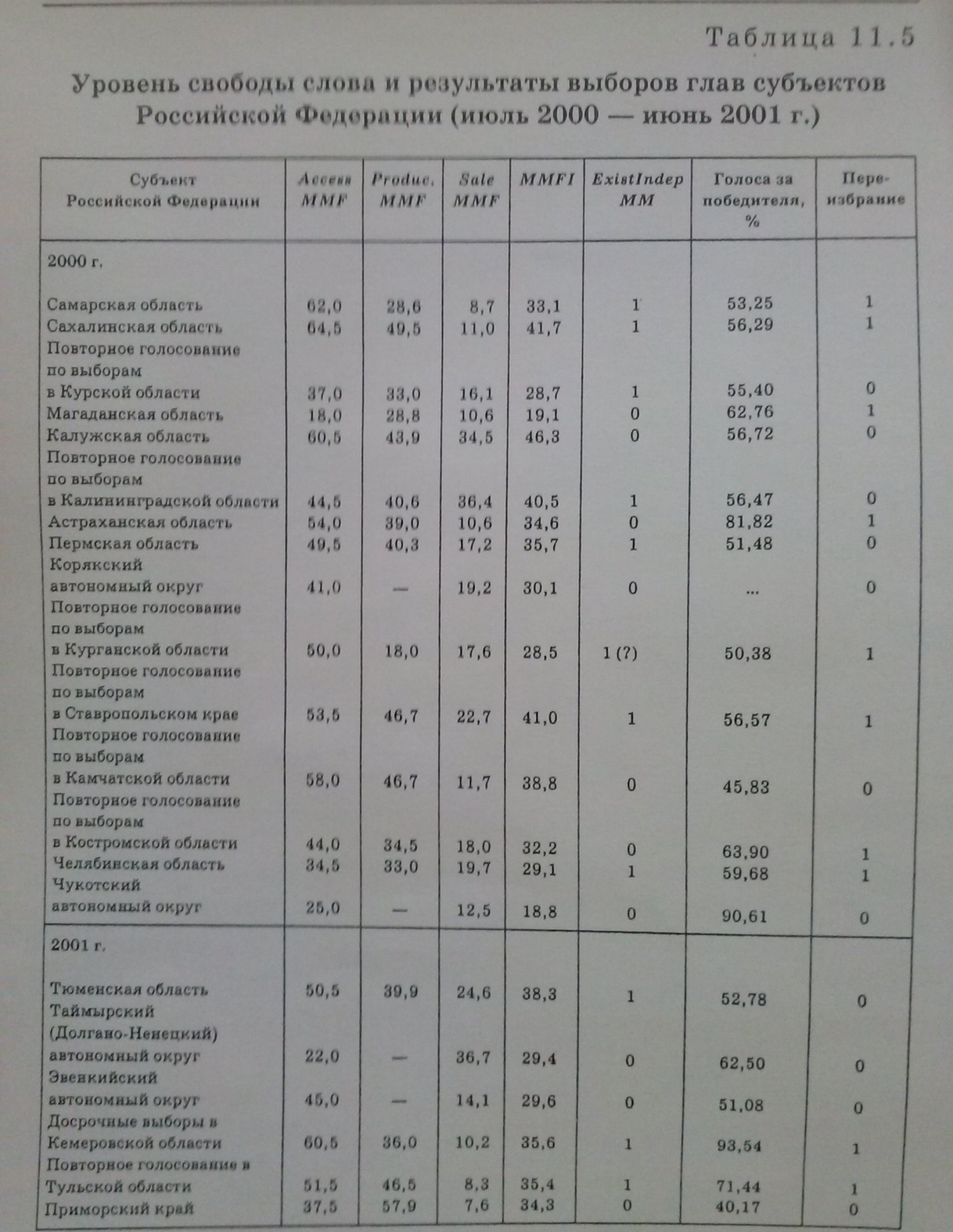

Опираясь на данные Института свободной прессы и электоральную статистику по регионам России, попытаемся ответить не вопрос, как влияла степень свободы прессы на избрание глав субъектов федерации. Иными словами, способствует ли свободная пресса переизбранию политика или нет.

Для этого возьмем двухлетний период — первая половине 1999 — первая половина 2001 г. За это время выборы глав субъектов

Рис.11.18.Дерево игры электорального цикла

федерации прошли в 39 из 89 субъектов. Понимая некоторое несовершенство отечественной электоральной статистики, мы считаем эти данные достоверными на допустимом уровне значимости (табл. 11.4, 11.5).

(Мы предлагаем читателю проверить, как работает предложенная нами модель. Используя данные табл. 11.4 и 11.5, можно рассчитать следующие показатели.

Количество голосов, отданных за действующего губернатора, через составляющие индекса свободы прессы:

IncumbentVotes = a^ccessMMF + a2ProducMMF + а3 + + SaleMMF + Uv

где IncumbentVotes — процент проголосовавших за действующего

губернатора;

AccessMMF — индекс свободы доступа к информации; ProducMMF — индекс свободы производства информации; SaleMMF — индекс свободы распространения информации; I/, — стандартная ошибка.

2.Количество голосов, отданных за действующего губернатора, через индекс свободы прессы:

IncumbentVotes = £>, (MMFI) +Ъг (ExistlndepMM) + U2 где IncumbentVotes — процент проголосовавших за действующего губернатора;

MMFI — индекс свободы прессы;

ExistlndepMM — данные ИЭПП о наличии независимой прессы иг — стандартная ошибка.)

Таблица 11.4

Казалось бы, жесткий контроль над прессой со стороны государства должен обеспечить быстрое и легкое переизбрание действующих глав субъектов федерации. Однако в действительности подобные случаи редки и не повсеместны. Наоборот, свобода прессы уже сейчас становится важным фактором формирование гражданского общества. И уже сейчас существует положительная связь между уровнем независимости прессы и компетентностью политика. В итоге это свидетельствует о том, что освобождение прессы было не напрасным. Свободная пресса способствует не только формированию эффективного политического устройства в постсоветской России, но и развитию мягкой инфраструктуры законов легального общества как общественного капитала.

1

2

3

4

5

6

7

8

9