- •В.В. Лазарев геология

- •Глава 1. Основы общей геологии

- •Солнечная система

- •1.1.2. Галактика

- •1.1.3. Строение Вселенной

- •1.1.4. Методы изучения Вселенной

- •1.1.6. Специальные термины

- •1.2. Общая характеристика Земли

- •1.2.1. Форма и размеры Земли

- •Понятие о массе и плотности Земли

- •Магнетизм Земли

- •1.2.4. Теплота Земли

- •1.2.5. Специальные термины

- •1.3. Строение Земли

- •1.3.1. Внешние оболочки Земли

- •1.3.2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •1.3.3. Гипотеза о возникновении земной коры

- •1.4. Физическая жизнь земной коры

- •1.4.1. Общая характеристика геологических процессов

- •Экзогенные процессы

- •Выветривание (гипергенез)

- •1.4.4. Денудация

- •Геологическая деятельность ветра

- •Геологическая деятельность поверхностных текущих вод

- •1.4.4.3. Геологическая деятельность подземных вод

- •1.4.4.4. Геологическая деятельность ледников

- •Классификация морен по гранулометрическому составу

- •1.4.4.5. Многолетняя (вечная) мерзлота

- •1.4.4.6. Общие сведения о Мировом океане

- •1.4.4.7. Основные черты рельефа дна океана

- •1.4.4.8. Геологическая деятельность моря

- •1.4.4.9. Понятие о фациях

- •1.4.5. Эндогенные геологические процессы

- •1.4.5.1. Тектонические процессы

- •1.4.5.2. Магматические процессы

- •Метаморфические процессы

- •Землетрясения

- •Глава 2. Основы минерологии,

- •2.1. Общие сведения о минералогии

- •2.1.1. Понятие о минералах

- •2.1.2. Физические свойства минералов

- •2.1.3. Классификация минералов, их характеристика

- •2.1.4. Породообразующие минералы

- •2.2. Основы петрографии

- •2.2.1. Общие сведения о горных породах

- •2.2.2. Магматические породы

- •2.2.3. Осадочные породы

- •2.2.4. Метаморфические породы

- •Глава 3. Основы историчекой

- •Основы исторической геологии

- •Методы исторической геологии

- •Фации и формации комплексов горных пород

- •Стратиграфические и геохронологические подразделения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •3.1.4. Определения возраста Земли и горных пород

- •3.1.5. Развитие органического мира и тектонические движения Земли

- •3.2. Основы структурной геологии

- •3.2.1. Основные элементы структуры литосферы

- •3.2.2. Основные формы залегания горных пород

- •3.2.4 Развитие структур земной коры

- •3.2.5. Спрединг океанического дна

- •3.2.6. Тектоника литосферных плит

- •Глава 4. Основы геологии

- •Нефть и природный газ

- •4.1.2. Нефть и природный газ — ценные природные ископаемые

- •4.1.3. Нефть, ее химический состав и свойства

- •4.1.4. Природный углеводородный газ

- •4.1.5. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Промысловая классификация подземных вод

- •4.1.6. Нефть как источник загрязнения окружающей среды

- •4.2. Условия залегания нефти

- •Промыслово-геологическая классификация нефти и газа (по м.И. Максимову, с изменениями)

- •4.2.2. Фильтрационные свойства пород-коллекторов

- •4.2.3. Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •4.2.4. Понятие о покрышках

- •4.2.5. Природные резервуары и ловушки

- •Залежи и месторождения нефти и газа

- •Образование и разрушение залежей нефти и газа

- •4.3. Нефтегазоносные провинции

- •4.3.1. Понятие о нефтегазоносных провинциях и областях

- •4.3.2. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных государств

- •4.3.3. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

- •4.3.4. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

- •4.3.5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция

- •Глава 5. Поиск и разведка

- •Понятие о поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Методологические основы прогнозирования

- •Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы исследований

- •5.1.4. Полевые геофизические методы исследовании

- •5.1.5. Геохимические методы поисков и разведки

- •5.1.6. Буровые работы. Геолого-геофизические исследования скважин

- •5.2. Методы, этапы и стадии

- •5.2.1. Региональные работы

- •5.2.2. Стадии подготовки площадей к глубокому поисковому бурению

- •5.2.3. Поисковое бурение

- •Скважины: 1 —поисковые;

- •5.2.5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.2.6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •5.2.7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •5.2.8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая

- •Методы изучения геологических разрезов

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методические задачи;

- •Методологические задачи.

- •6.1.2. Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин

- •6.1.3. Геологические методы исследования скважин

- •6.1.4. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •6.1.5. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •6.1.6. Основные принципы выделения продуктивных

- •6.1.7. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •6.1.8. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •6.2. Методы изучения залежей нефти

- •6.2.1. Корреляция разрезов скважин

- •6.2.2. Составление корреляционных схем

- •6.2.3. Учет искривления скважин

- •6.2.4. Построение геологических профилей

- •6.2.5. Составление типового и сводного разрезов

- •6.2.6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •6.2.7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •6.2.8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •6.2.9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •6.2.10. Определение границ распространения залежей

- •6.2.11. Количественная оценка геологической неоднородности

- •6.3. Режимы залежей нефти и газа

- •6.3.1. Основные источники энергии в пластах

- •6.3.2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •6.3.3. Режимы нефтяных залежей

- •6.3.4. Режимы газовых залежей

- •6.4. Методы подсчета запасов нефти и газа

- •6.4.1. Классификация запасов месторождений нефти и газа

- •6.4.2. Методы подсчета запасов нефти

- •Возможные максимальные коэффициенты нефтеотдачи при вытеснении нефти водой

- •Коэффициенты нефтеотдачи при режиме растворенного газа

- •6.4.3. Методы подсчета запасов газа

- •6.4.4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •6.5. Геологические основы разработки нефтяных игазовых месторождений

- •Рациональные системы разработки

- •Геологические факторы, определяющие

- •6.5.3. Основные геолого-технологические факторы,

- •6.5.4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •Скважин при внутриконтурном заводнении:

- •6.5.5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •6.5.6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •6.5.7. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности проектирования систем разработки нефтяных и газовых залежей

- •6.6. Геолого-промысловый контроль за разработкой месторождения

- •6.6.1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •6.6.2. Методы геолого-промыслового контроля

- •6.6.3. Контроль за дебитами и приемистостью скважин

- •6.6.4. Изучение границ залежей, связанных с фациальной

- •6.6.5. Изучение положения внк в залежах с подошвенной водой

- •6.6.7. Учет показателей работы скважин. Документация

- •6.6.8. Геолого-промысловая документация

- •6.6.9. Пластовое и забойное давление при разработке залежей

- •6.6.10. Карты изобар

- •6.6.11. Перепады давления в пласте

- •Коэффициент гидропроводности

- •Коэффициент проводимости

- •Коэффициент провдимости

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Стратиграфические

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Нефтегазоносные провинции 165

- •Понятие о нефтегазоносных провинциях

- •Нефтегазоносные провинции и области России

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Определение границ распространения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геологические особенности разработки

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геология

- •400048, Г. Волгоград, пр. Жукова, 135, офис 10.

- •Отпечатано с электронных носителей издательства.

6.6. Геолого-промысловый контроль за разработкой месторождения

6.6.1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

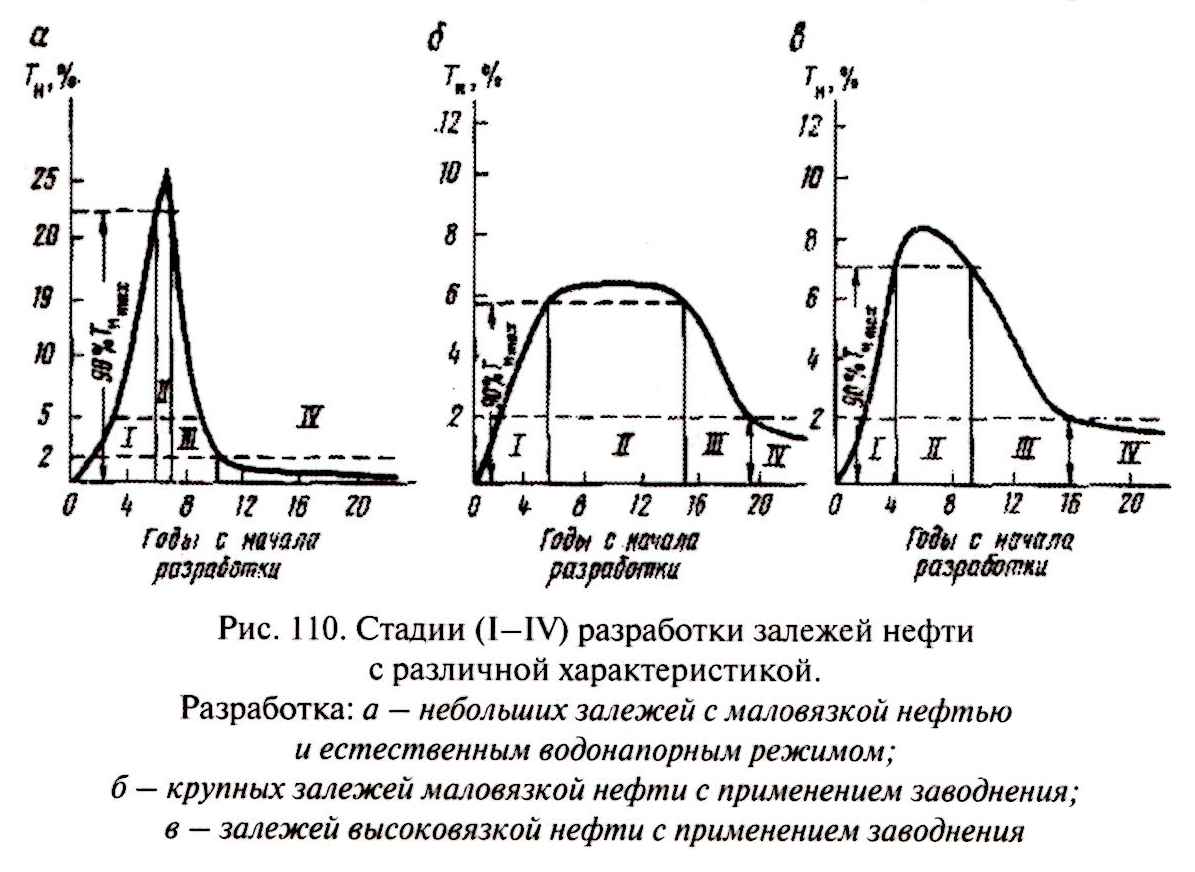

Процесс разработки нефтяной залежи характеризуются непрерывным изменением всех технологических показателей: уровня добычи нефти, жидкости, фонда добывающих скважин, пластового давления, объемов нагнетаемой воды и т.п. При этом каждая залежь в процессе всего срока разработки переживает несколько стадий, которые в зависимости от геологического строения пласта, вязкости нефти и условий разработки характеризуются присущими им особенностями изменения технологических и технических показателей.

Группа авторов (М.М. Иванова 1976 г.) Министерства нефтяной промышленности предложила по динамике добычи нефти выделять четыре стадии разработки.

стадия — освоение и ввод скважин в эксплуатацию после бурения. Характеризуется ростом добычи нефти при небольшой ее обводненности. На первой стадии разбуривается весь основной фонд скважин.

стадия - поддержание достигнутого наибольшего уровня добычи нефти. Отличается относительно стабильным высоким уровнем добычи при фонтанном способе, ростом обводненности к концу периода и переходом на механизированный способ эксплуатации скважин.

стадия — значительное снижение добычи нефти. Отмечается резким ростом обводненности продукции, снижается годовая добыча, значительная часть скважин выбывает из действующего фонда,

- 332 -

почти весь фонд скважин эксплуатируется механизированным способом. II и III стадии выделяются по 90%-ному уровню темпа отбора нефти.

IV стадия — завершение разработки залежи. Характеризуется низкими, медленно снижающимися уровнями добычи, высокой обводненностью продукции и действующих скважин.

Границы между стадиями более или менее надежно можно установить по изменению среднегодового темпа отбора нефти. При этом наиболее трудно определить границу между III и IV стадиями. М.М. Иванова предлагает за эту границу принимать точку на кривых изменения дебитов, в которой темп добычи нефти близок к 2% от начальных извлекаемых запасов. Это своего рода раздел между основными (I—III) и завершающей (IV) стадиями разработки залежей.

Изменение годовых темпов отбора нефти в процентах от начальных извлекаемых запасов нефти в зависимости от геологотехнологических факторов наглядно иллюстрирует рис. 110.

6.6.2. Методы геолого-промыслового контроля

за разработкой нефтяных и газовых залежей

Рациональная разработка залежей нефти и газа, поддержание проектных уровней добычи на каждой стадии могут быть обеспечены только при систематическом геолого-промысловом контроле. Контроль за разработкой залежей нефти или газа осуществляется путем исследования добывающих, нагнетательных и других скважин, наблюдений за перемещением ВНК, за обводненностью скважин и т.п. Полученные данные периодически подвергаются комплексной обработке и детальному анализу. Это позволяет контролировать состояние разработки и своевременно выявлять отклонения от принятого проекту.

Задача промысловых исследований в нефтяных скважинах состоит в определении основных параметров их работы. При этом на каждом режиме замеряют дебиты, пластовые и забойные давления, газовые факторы, содержание воды в продукции. В начальный период разработки залежи скважины исследуют на различных режимах, чтобы полнее выяснить характер их работы, определить уравнение притока и установить наиболее оптимальный режим эксплуатации. В процессе разработки скважины обычно исследуются на том режиме, на каком они эксплуатируются, и поданным исследования с учетом состояния разработки залежи устанавливается режим работы на следующий период эксплуатации. Промысловые исследования в скважинах являются тем минимумом необходимых работ, которые надо проводить в добывающих или нагнетательных скважинах. Однако их недостаточно для обеспечения полноценного геолого- промыслового контроля за разработкой объектов и залежей.

- 333 -

Прежде всего рассмотренный комплекс исследовательских работ не обеспечивает контроля за разработкой группы пластов, объединенных в один объект с целью эксплуатации их единой системой скважин. Определенные этими методами дебиты скважин и соответствующие им забойные, пластовые давления и другие параметры работы скважин относятся ко всему объекту. В то же время каждый пласт в зависимости от его коллекторских свойств, качества нефти, энергетических ресурсов и других особенностей проявляется в процессе эксплуатации по-разному. Одни пласты, более продуктивные, лучше отдают нефть, другие пласты — с низкими коллекторскими свойствами — почти не отдают ее. При закачке воды в группу пластов через одну систему нагнетательных скважин один пласт хорошо принимает воду, другие — хуже, а часть пластов совсем не принимает ее. Все это приводит к неравномерной выработке залежей.

Обычно в наиболее продуктивных пластах с хорошими коллекторскими свойствами запасы вырабатываются быстрее. По этим пластам происходит первоочередное обводнение добывающих скважин, в то время как другие, менее продуктивные, пласты еще содержат значительные остаточные запасы нефти.

Неравномерная выработка запасов нефти происходит также в одном мощном, но неоднородном пласте. В таких пластах нефть в первую очередь поступает в скважину из той части пласта, которая имеет лучшие коллекторские свойства. То же самое отмечается и при нагнетании воды в скважину. Подобные явления наблюдаются и при разработке газовых месторождений.

Однако перечисленным далеко не исчерпывается все многообразие сложных процессов, протекающих в пластах при разработке нефтяных или газовых месторождений. Для геолого-промыслового контроля за разработкой месторождений сложного строения в последнее время разработаны новые методы и созданы более совершенные приборы.

Новые виды исследований в первую очередь направлены на обеспечение контроля за выработкой каждого пласта и пропластка в отдельности. Это достигается путем установления дебита отдельных пластов в добывающих скважинах или их приемистости в нагнетательных скважинах, а также определения давления для каждого отдельного пласта в объекте.

К числу новых методов контроля за разработкой отдельных пластов эксплуатационных объектов и залежей со сложным геологическим строением относятся исследования радиоактивными изотопами, замеры дебитов и приемистости скважин дистанционными глубинными дебитомерами и расходомерами, отдельные виды промысловогеофизических исследований, фотоколориметрия нефти, гидропрослушивание пластов и т.п.

Метод радиоактивных изотопов позволяет выделить в нагнетательных скважинах пласты, принимающие воду. Для этого в сква-

- 334 -

жину через насосно-компрессорные трубы подается вода с радиоактивными изотопами. После продавливания активированной воды делается замер гамма-методом (ГМ), который сравнивается с контрольным замером ГМ, выполненным до прокачки изотопов. Против интервалов, поглощающих воду, вследствие адсорбции изотопов в призабойной части пласта на диаграммах ГМ отмечаются аномалии, в несколько раз превышающие фоновые значения. Однако метод радиоактивных изотопов лает возможность установить лишь качественную картину, но не позволяет определить, какой пласт сколько принимает воды.

Определение дебитов или приемистости отдельных пластов в скважинах осуществляется в основном глубинными дебитомерами или расходомерами. В настоящее время широкое распространение получили глубинные расходомеры-дебитомеры. Эти приборы предназначены для определения как приемистости отдельных пластов в нагнетательных скважинах, так и дебита отдельных пластов в добывающих скважинах.

Наиболее совершенными являются дистанционные приборы РГД-1, РГД-2, РГТ-1 с автоматическими электронными пультами записи показаний глубинных приборов в момент исследования.

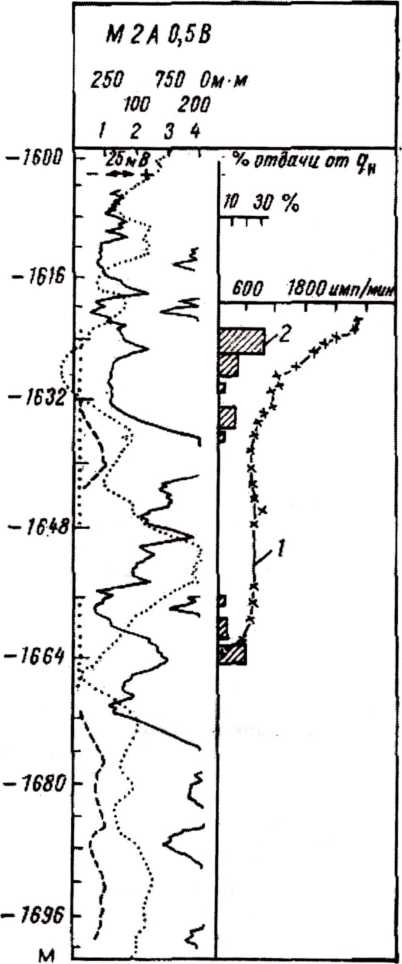

На рис. 111 показана запись профиля притока нефти. На графике фиксируется кривая (см. рис. 1ll, 1), на которой участки с повышенными значениями соответствуют интервалам пласта, отдающим нефть. Прямолинейные участки кривой соответствуют интервалам, из которых приток ее не получен. По этой кривой определяют интервалы (см. рис. 111, 2), отдающие нефть, и удельный вес каждого интервала в общем дебите из исследуемого пласта.

При широком использовании глубинных расходомеров и деби- томеров можно получить необходимые данные о приемистости отдельных пластов в нагнетательных скважинах и о дебитах отдельных пластов в добывающих скважинах.

Для контроля за работой пласта используются промысловогеофизические методы. Нейтронный гамма-метод (НГМ) и нейтрон- нейтронный метод (ННМ) дают хорошие результаты при выделении водоносных или обводненных минерализованной водой пластов. В настоящее время сконструированы малогабаритные приборы, позволяющие проводить исследования через насосно-компрессорные трубы в фонтанирующих скважинах. Хорошие результаты для определения текущего положения ВНКдает импульсный генератор нейтронов.

Метод гидропрослушивания пласта позволяет установить степень гидродинамической связи между отдельными участками нефтяной залежи, а также между законтурной и нефтяной частями пласта по скорости передачи изменения давления.

Изменение давления в пласте достигается путем резкой остановки какой-либо высокопродуктивной скважины. После этого на дру-

- 335 -

Рис. 111. Профиль притока нефти, снятый расходомером-дебитомером

РГД-1М всвк. 243 Ярино-Каменноложского месторождения

- 336 -

гом участке пласта в ранее остановленной скважине ведется наблюдение за давлением и фиксируются время и степень реакции этой скважины на остановку первой скважины.

С помощью гидропрослушивания можно установить гидродинамическую связь между двумя пластами. Для этого импульс изменения давления создается в одном пласте, а за изменением давления наблюдение устанавливается в скважинах, работающих с другого пласта.