- •В.В. Лазарев геология

- •Глава 1. Основы общей геологии

- •Солнечная система

- •1.1.2. Галактика

- •1.1.3. Строение Вселенной

- •1.1.4. Методы изучения Вселенной

- •1.1.6. Специальные термины

- •1.2. Общая характеристика Земли

- •1.2.1. Форма и размеры Земли

- •Понятие о массе и плотности Земли

- •Магнетизм Земли

- •1.2.4. Теплота Земли

- •1.2.5. Специальные термины

- •1.3. Строение Земли

- •1.3.1. Внешние оболочки Земли

- •1.3.2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •1.3.3. Гипотеза о возникновении земной коры

- •1.4. Физическая жизнь земной коры

- •1.4.1. Общая характеристика геологических процессов

- •Экзогенные процессы

- •Выветривание (гипергенез)

- •1.4.4. Денудация

- •Геологическая деятельность ветра

- •Геологическая деятельность поверхностных текущих вод

- •1.4.4.3. Геологическая деятельность подземных вод

- •1.4.4.4. Геологическая деятельность ледников

- •Классификация морен по гранулометрическому составу

- •1.4.4.5. Многолетняя (вечная) мерзлота

- •1.4.4.6. Общие сведения о Мировом океане

- •1.4.4.7. Основные черты рельефа дна океана

- •1.4.4.8. Геологическая деятельность моря

- •1.4.4.9. Понятие о фациях

- •1.4.5. Эндогенные геологические процессы

- •1.4.5.1. Тектонические процессы

- •1.4.5.2. Магматические процессы

- •Метаморфические процессы

- •Землетрясения

- •Глава 2. Основы минерологии,

- •2.1. Общие сведения о минералогии

- •2.1.1. Понятие о минералах

- •2.1.2. Физические свойства минералов

- •2.1.3. Классификация минералов, их характеристика

- •2.1.4. Породообразующие минералы

- •2.2. Основы петрографии

- •2.2.1. Общие сведения о горных породах

- •2.2.2. Магматические породы

- •2.2.3. Осадочные породы

- •2.2.4. Метаморфические породы

- •Глава 3. Основы историчекой

- •Основы исторической геологии

- •Методы исторической геологии

- •Фации и формации комплексов горных пород

- •Стратиграфические и геохронологические подразделения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •3.1.4. Определения возраста Земли и горных пород

- •3.1.5. Развитие органического мира и тектонические движения Земли

- •3.2. Основы структурной геологии

- •3.2.1. Основные элементы структуры литосферы

- •3.2.2. Основные формы залегания горных пород

- •3.2.4 Развитие структур земной коры

- •3.2.5. Спрединг океанического дна

- •3.2.6. Тектоника литосферных плит

- •Глава 4. Основы геологии

- •Нефть и природный газ

- •4.1.2. Нефть и природный газ — ценные природные ископаемые

- •4.1.3. Нефть, ее химический состав и свойства

- •4.1.4. Природный углеводородный газ

- •4.1.5. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Промысловая классификация подземных вод

- •4.1.6. Нефть как источник загрязнения окружающей среды

- •4.2. Условия залегания нефти

- •Промыслово-геологическая классификация нефти и газа (по м.И. Максимову, с изменениями)

- •4.2.2. Фильтрационные свойства пород-коллекторов

- •4.2.3. Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •4.2.4. Понятие о покрышках

- •4.2.5. Природные резервуары и ловушки

- •Залежи и месторождения нефти и газа

- •Образование и разрушение залежей нефти и газа

- •4.3. Нефтегазоносные провинции

- •4.3.1. Понятие о нефтегазоносных провинциях и областях

- •4.3.2. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных государств

- •4.3.3. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

- •4.3.4. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

- •4.3.5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция

- •Глава 5. Поиск и разведка

- •Понятие о поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Методологические основы прогнозирования

- •Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы исследований

- •5.1.4. Полевые геофизические методы исследовании

- •5.1.5. Геохимические методы поисков и разведки

- •5.1.6. Буровые работы. Геолого-геофизические исследования скважин

- •5.2. Методы, этапы и стадии

- •5.2.1. Региональные работы

- •5.2.2. Стадии подготовки площадей к глубокому поисковому бурению

- •5.2.3. Поисковое бурение

- •Скважины: 1 —поисковые;

- •5.2.5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.2.6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •5.2.7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •5.2.8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая

- •Методы изучения геологических разрезов

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методические задачи;

- •Методологические задачи.

- •6.1.2. Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин

- •6.1.3. Геологические методы исследования скважин

- •6.1.4. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •6.1.5. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •6.1.6. Основные принципы выделения продуктивных

- •6.1.7. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •6.1.8. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •6.2. Методы изучения залежей нефти

- •6.2.1. Корреляция разрезов скважин

- •6.2.2. Составление корреляционных схем

- •6.2.3. Учет искривления скважин

- •6.2.4. Построение геологических профилей

- •6.2.5. Составление типового и сводного разрезов

- •6.2.6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •6.2.7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •6.2.8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •6.2.9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •6.2.10. Определение границ распространения залежей

- •6.2.11. Количественная оценка геологической неоднородности

- •6.3. Режимы залежей нефти и газа

- •6.3.1. Основные источники энергии в пластах

- •6.3.2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •6.3.3. Режимы нефтяных залежей

- •6.3.4. Режимы газовых залежей

- •6.4. Методы подсчета запасов нефти и газа

- •6.4.1. Классификация запасов месторождений нефти и газа

- •6.4.2. Методы подсчета запасов нефти

- •Возможные максимальные коэффициенты нефтеотдачи при вытеснении нефти водой

- •Коэффициенты нефтеотдачи при режиме растворенного газа

- •6.4.3. Методы подсчета запасов газа

- •6.4.4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •6.5. Геологические основы разработки нефтяных игазовых месторождений

- •Рациональные системы разработки

- •Геологические факторы, определяющие

- •6.5.3. Основные геолого-технологические факторы,

- •6.5.4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •Скважин при внутриконтурном заводнении:

- •6.5.5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •6.5.6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •6.5.7. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности проектирования систем разработки нефтяных и газовых залежей

- •6.6. Геолого-промысловый контроль за разработкой месторождения

- •6.6.1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •6.6.2. Методы геолого-промыслового контроля

- •6.6.3. Контроль за дебитами и приемистостью скважин

- •6.6.4. Изучение границ залежей, связанных с фациальной

- •6.6.5. Изучение положения внк в залежах с подошвенной водой

- •6.6.7. Учет показателей работы скважин. Документация

- •6.6.8. Геолого-промысловая документация

- •6.6.9. Пластовое и забойное давление при разработке залежей

- •6.6.10. Карты изобар

- •6.6.11. Перепады давления в пласте

- •Коэффициент гидропроводности

- •Коэффициент проводимости

- •Коэффициент провдимости

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Стратиграфические

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Нефтегазоносные провинции 165

- •Понятие о нефтегазоносных провинциях

- •Нефтегазоносные провинции и области России

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Определение границ распространения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геологические особенности разработки

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геология

- •400048, Г. Волгоград, пр. Жукова, 135, офис 10.

- •Отпечатано с электронных носителей издательства.

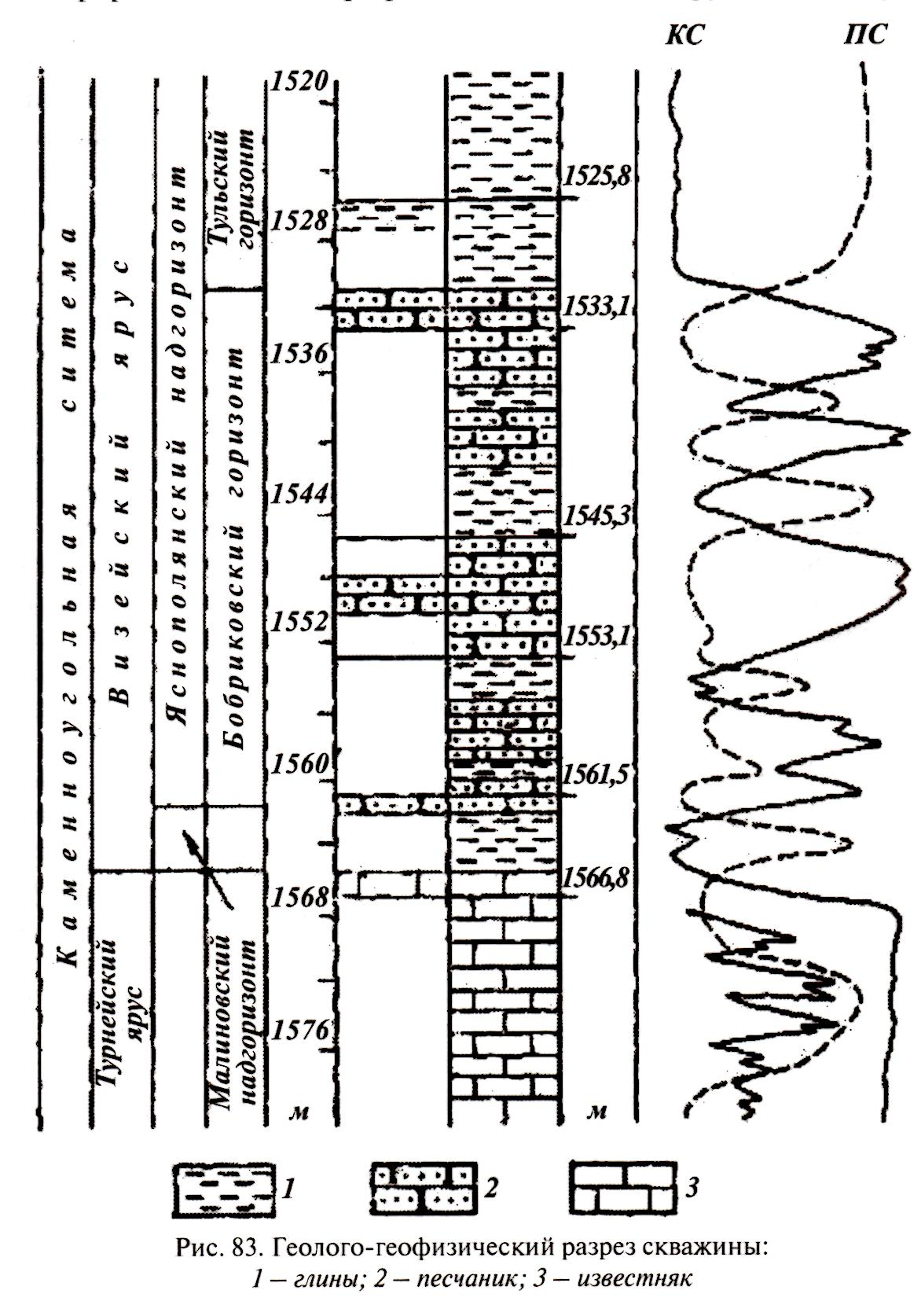

6.1.7. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

Разрез скважины составляется по материалам комплексной интерпретации геологических и геофизических методов ее изучения. Его вычерчивают на миллиметровой или чертежной бумаге, в последнее время его составляют на каротажной бумаге или непосредственно на диаграммах стандартного каротажа.

По всей скважине рекомендуется составлять разрез в масштабе 1:500, по продуктивной толще — в масштабе 1:200. Это дает возмож-

- 258 -

н ость

использовать каротажные диаграммы того

же масштаба без уменьшения и тем самым

избегать искажения при пантографирова-

нии. Для глубоких скважин разрез

составляется в масштабе 1:1000 или 1:2000,

при этом каротажные диаграммы приходится

пантогра- фировать. Разрез по мощным

продуктивным толшам составляется в

масштабе 1:500. Порядок составления разреза

скважины следующий (рис. 83). Прежде

всего, с правой стороны листа бумаги

наносят диаграмму электрического

каротажа — кривые КС и ПС. Если для

интерпретации данного разреза имеют

значения другие виды каро-

ость

использовать каротажные диаграммы того

же масштаба без уменьшения и тем самым

избегать искажения при пантографирова-

нии. Для глубоких скважин разрез

составляется в масштабе 1:1000 или 1:2000,

при этом каротажные диаграммы приходится

пантогра- фировать. Разрез по мощным

продуктивным толшам составляется в

масштабе 1:500. Порядок составления разреза

скважины следующий (рис. 83). Прежде

всего, с правой стороны листа бумаги

наносят диаграмму электрического

каротажа — кривые КС и ПС. Если для

интерпретации данного разреза имеют

значения другие виды каро-

- 259 -

тажных исследований (радиоактивного каротажа, микрозондирования или кавернометрии), то их диаграммы также следует нанести на разрез. В центре чертежа рисуют литологический разрез скважины, справа от него — интервалы отбора керна, а слева — шкалу глубин в метрах. Еше левее дается стратиграфическая шкала. Литологическая колонка состоит из двух половин. На левой половине колонки наносится литологический состав пород по данным отобранного керна в объеме, соответствующем проценту выноса керна. При этом используются данные интерпретации геофизических исследований. Правая половина колонки, не освещенная керном, заполняется по данным интерпретации геофизических исследований, выполненной с учетом данных по керну, шламу и образцам бокового грунтоноса. Левая половина колонки остается заполненной только там, где был подня т керн. Такой метод составления колонки скважины наглядно показывает степень освещенности разреза керном.

6.1.8. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

Нефтяные и газовые пласты должны вскрываться на буровом растворе, исключающем возможность проникновения в пласт его фильтрата и создающем минимальное противодавление на пласт. При несоблюдении этих условий может произойти значительное снижение продуктивности скважины, а в ряде случаев продуктивный пласт может быть пропущен.

Вредное влияние фильтрата промывочной жидкости на продуктивность нефтяных или газовых пластов проявляется в следующем. Вода (фильтрат), проникая в пласт, удерживается в пористой среде капиллярными силами и для ее вытеснения из поровых каналов необходимо создать значительный перепад давления. Но даже при этих условиях вода из поровых каналов вытесняется только частично. Это явление приводит к снижению проницаемости пласта в призабойной зоне и затрудняет продвижение нефти или газа к скважине. Еще значительнее влияет на коллекторские свойства пресная техническая вода. Она, проникая в пласт, не только удерживается в нем капиллярными силами, но и вызывает разбухание глинистых частиц, содержащихся в продуктивных коллекторах, и тем самым приводит к снижению проницаемости пласта в призабойной зоне. Наиболее значительно разбухание глинистых частиц влияет на снижение проницаемости полимиктовых коллекторов.

В настоящее время вскрытие пластов производится также на газообразных агентах, двухфазных и трехфазных пенах при местной циркуляции. Однако эти методы еще не получили широкого распространения. Наиболее благоприятными будут условия для вскрытия пластов при равновесии между пластовым и гидростатическим давлением, что обеспечивает сохранность естественной проницаемо-

- 260 -

сти коллектора. Условия равновесия можно создать при применении вращающегося ротор-превентора и других технических средств, обеспечивающих надежную герметизацию устья скважины и регулирование давления в ней на уровне пластового.

Вредное влияние на продуктивность пласта оказывает проникновение в него цементного раствора во время цементирования эксплуатационной колонны. Цементный раствор проникает в поры и трещины пласта, затем, превращаясь в цементный камень, закрывает их и тем самым значительно снижает проницаемость призабойной зоны нефтегазоносных пластов. Наиболее эффективный метод предохранения пласта от влияния цемента — применение соответствующей конструкции скважины, исключающей соприкосновение цементного раствора с продуктивным пластом.

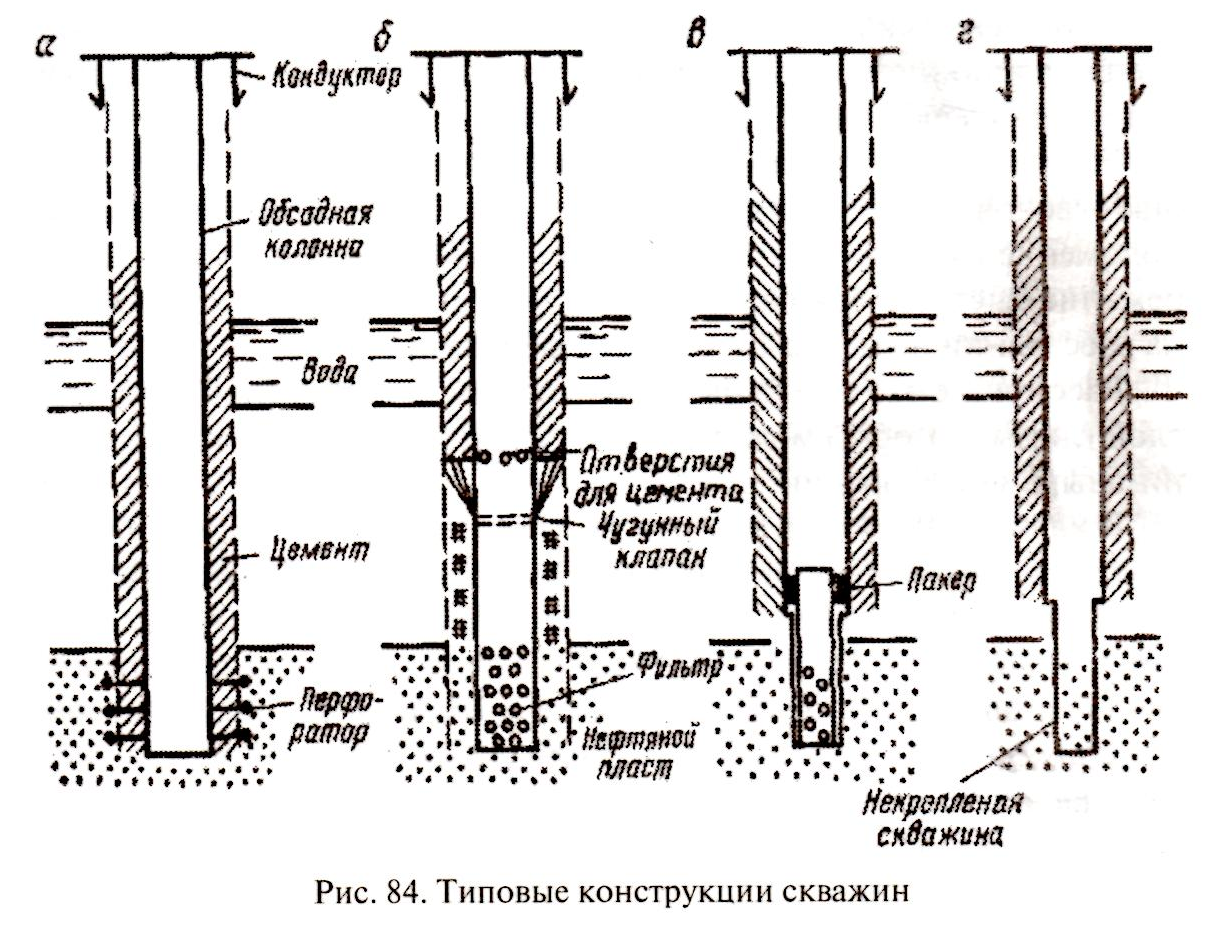

При различных геолого-экономических условиях могут быть рекомендованы следующие конструкции скважин.

Продуктивный пласт и породы над ним вскрываются долотом одного диаметра. В скважину до забоя спускается эксплуатационная колонна и цементируется. Связь скважины с пластом восстанавливается перфорацией (рис. 84 а).

Продуктивный пласт и вышележащие породы так же, как и в предыдущем случае, вскрываются одним и тем же долотом. В скважину спускается эксплуатационная колонна с последующей манжетной заливкой цементом. Связь скважины с пластом происходит по заранее перфорированным отверстиям в колонне против нефтяного пласта (рис. 84 б).

- 261 -

3. Скважина бурится до продуктивного пласта. Затем спускается эксплуатационная колонна и цементируется. Вскрытие продуктивного пласта производится после цементирования колонны долотом меньшего диаметра. Против нефтегазоносного пласта устанавливается перфорированный хвостовик (рис. 84 в).

Как и в предыдущем случае, эксплуатационная колонна спускается и цементируется до вскрытия пласта. Пласт вскрывается долотом меньшего диаметра и эксплуатируется с открытым стволом (рис. 84 г).

Конструкция первого типа применяется тогда, когда физикогеологические условия продуктивного пласта позволяют вскрывать его промывочной жидкостью, на которой бурился весь ствол скважины, а также если цементирование эксплуатационной колонны не окажет на продуктивность пласта существенного отрицательного влияния.

Конструкция второго типа применяется в том случае, если допустимо вскрывать пласт той же промывочной жидкостью, которой бурился весь ствол скважины, но цементирование колонны приводит к резкому снижению производительности скважины.

Конструкции третьего и четвертого типов применяются при необходимости вскрытия продуктивного пласта на иной промывочной жидкости, чем та, на которой бурился весь ствол скважины. Если ствол скважины сложен неустойчивыми породами, спускают хвостовик (третий тип), при устойчивых породах скважина опробыва- ется с открытым стволом (четвертый тип).

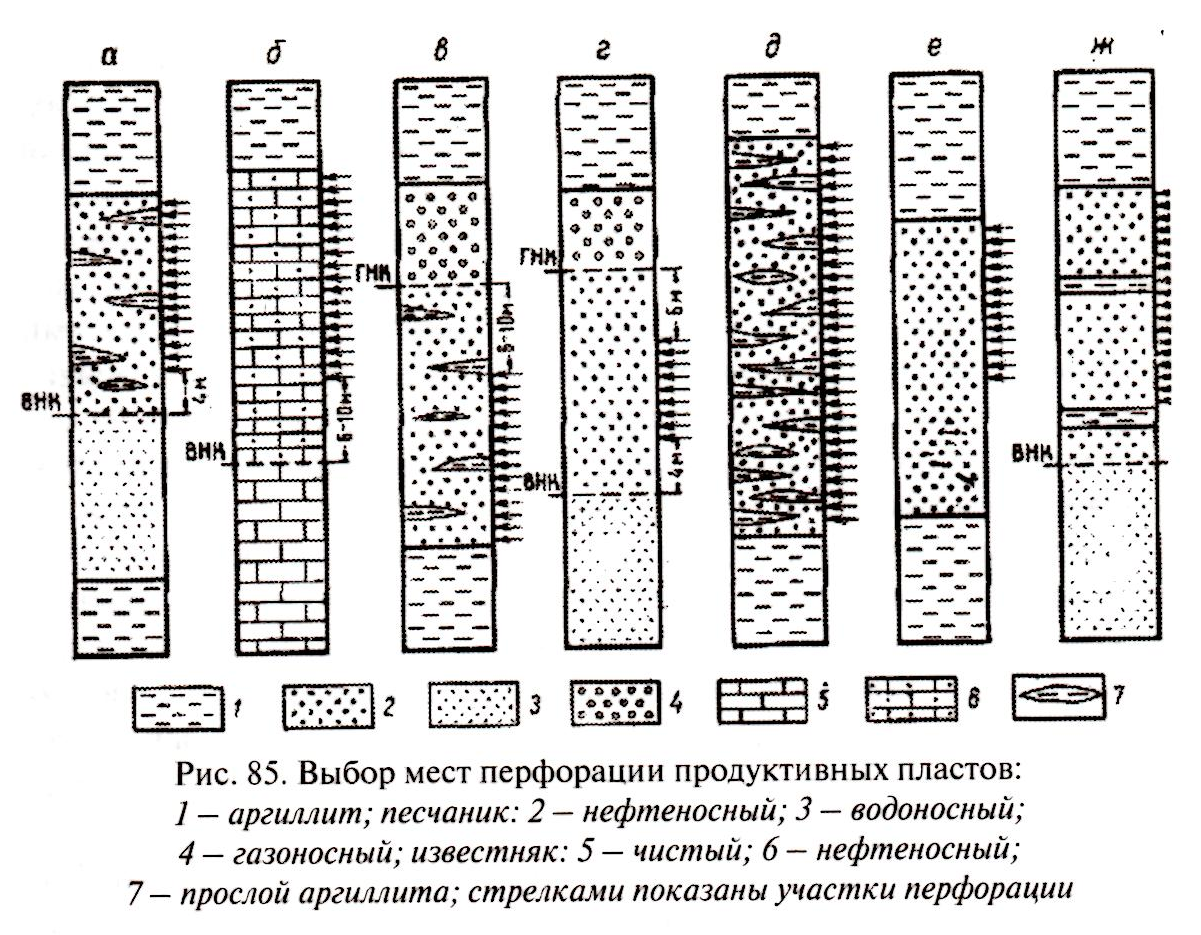

Перфорация обсадной колонны производится для восстановления сообщения скважины с пластом после спуска и цементирования эксплуатационной колонны. Ниже даются рекомендации по выбору интервалов перфорации, разработанные авторами.

Если песчаный пласт насыщен в верхней части нефтью, а в подошве — водой и поданным геофизических исследований установлено положение ВНК, то нижнее отверстие интервала перфорации во избежание быстрого обводнения скважины должно быть расположено на расстоянии не менее 4 м от ВНК (рис. 85 а).

Расстояние это может быть меньше 4 м, если над ВНК есть прослой глины, который может оказаться экраном на пути воды к нижним дырам перфорации.

В карбонатных трещиноватых пластах, также не полностью насыщенных нефтью, нижние отверстия перфорации следует располагать от ВНК несколько выше, чем в песчаных пластах, — на расстоянии 6—10 м над ним (рис. 85 б). Это особенно необходимо учитывать для пластов с низкими коллекторскими свойствами, при освоении и эксплуатации которых будут производиться соляно-кислотная обработка или гидроразрыв.

Для пластов, насыщенных в верхней части газом, а в нижней— нефтью, перфорации подлежит нижняя нефтяная его часть, причем

- 262 -

верхнее

отверстие должно быть удалено от ГНК

на 6—10

м,

т.е. больше, чем от В НК, так как газ

значительно подвижнее воды и скорее

может прорваться в интервал перфорации

(рис. 85 в).

верхнее

отверстие должно быть удалено от ГНК

на 6—10

м,

т.е. больше, чем от В НК, так как газ

значительно подвижнее воды и скорее

может прорваться в интервал перфорации

(рис. 85 в).

В тех случаях, когда в верхней части нефтяного пласта имеется свободный газ, а снизу установлена вода, интервал перфорации должен располагаться в середине нефтенасыщенной части пласта (рис. 85 г). Нижнее и верхнее отверстия должны быть на соответствующих расстояниях от ВНК и ГНК, о которых говорилось выше. Полностью насыщенные нефтью или газом пласты, имеющие значительную расчлененность, следует перфорировать на всю их мощность (рис. 85 д). При наличии монолитного пласта с хорошими коллекторскими свойствами и водонапорным режимом следует перфорировать 1/3—2/3 верхней части пласта (рис. 85 ё). Это обеспечит продление безводного периода эксплуатации скважины, особенно для залежей, приуроченных к пологим платформенным складкам. Некоторые исследователи считают, что при неполной перфорации продуктивного пласта могут быть большие потери нефти, так как проницаемость в направлении, перпендикулярном к напластованию, хуже, чем по напластованию. Это положение справедливо только для пластов, обладающих значительной неоднородностью. Опыт разработки залежей в пластах с хорошими коллекторскими свойствами и слабой расчлененностью свидетельствует о том, что в пластах, перфорированных только в верхней части, в процессе разработки происходит равномерный подъем ВНК по всей площади и обеспечивается высокий коэффициент нефтеотдачи.

- 263 -

Если в нижней части нефтяного пласта встречаются маломощные прослои плотных пород, желательно нижние отверстия перфорации располагать над этими прослоями (рис. 85 ж). При наличии газовой шапки для предупреждения быстрого прорыва газа в скважину рекомендуется верхние отверстия перфорации располагать под плотными прослоями, установленными ниже ГНК. Прострел эксплуатационной колонны производится кумулятивными, пулевыми и торпедными перфораторами. Кумулятивная перфорация значительно эффективнее вскрывает продуктивные пласты, в связи с чем этот вид прострелов почти полностью заменяют пулевую и торпедную перфорации.

При перфорации продуктивных пластов важное значение имеет плотность отверстий на 1 м пласта. От этого во многом зависит продуктивность скважин. Плотность отверстий принимается в зависимости от характера коллектора. Для хорошо проницаемых песчаных пластов при кумулятивной перфорации делают небольшое число отверстий, обычно 4—6 на 1 м интервала перфорации. При сравнительно неоднородных коллекторах, как песчаных, так и карбонатных, применяется перфорация с плотностью до 20 отверстий на 1 м. Неоднородные пласты с низкими коллекторскими свойствами перфорируются с плотностью до 30—40 отверстий на 1 м. Примерно такую же плотность отверстий можно рекомендовать при пулевой перфорации. При торпедной перфорации — 4—8 отверстий на 1 м.

После перфорации продуктивных пластов необходимо вызвать приток из пласта. Это достигается уменьшением давления в стволе скважины ниже пластового давления. Процесс этот получил название освоения скважины. Методика освоения скважин различна и зависит от физико-геологических свойств коллектора и характера его насыщения.

Первой операцией в процессе освоения скважины является замена промывочной жидкости (глинистого раствора), на которой производилась перфорация скважины, водой. При освоении высокопродуктивных пластов многие скважины в процессе промывки, т.е. замены глинистого раствора водой, или по ее окончании начинают проявляться нефтью или газом и затем переходят на фонтанирование. В большинстве случаев замены глинистого раствора на воду бывает недостаточно для освоения скважины. Приток нефти или газа из таких пластов может быть получен путем снижения уровня жидкости в скважине. Снижение уровня производится компрессором или путем свабирования. В настоящее время на практике свабиро- вание применяется очень редко, так как это трудоемкий метод и при использовании его происходит загрязнение глинистым раствором и нефтью территории, на которой расположена скважина.

При освоении скважины компрессором инертные газы подаются в затрубное пространство, оттесняют уровень жидкости к пуско-

- 264 -

вым муфтам и поступают в насосно-компрессорные трубы. Благодаря этому происходит насыщение жидкости газами, облегчение столба ГЖС в трубах и при всплытии газа к устью — выбрасывание ее из скважины. В результате снижается давление на пласт, нефть или газ начинают поступать в скважину. Закачка воздуха компрессором в за- трубное пространство продолжается до перехода скважины на фонтанирование или до полной замены технической воды нефтью (пластовой водой) в трубах и в затрубном пространстве.

При освоении скважины свабированием снижение столба жидкости в насосно-компрессорных трубах происходит за счет периодического спуска и подъема на тартальном канате сваба (поршня). Во время спуска жидкость проходит через открытый клапан сваба. При подъеме клапан закрывается, и весь столб жидкости над свабом выбрасывается из скважины. Таким образом, обеспечивается снижение давления на пласт и осуществляется вызов притока нефти или газа из него.

По окончании освоения скважины ее необходимо испытать с целью определения дебита, продуктивности, пластового давления и т.п. Для нефтяных скважин должны быть также установлены газовый фактор, процент обводненности и давление насыщения.

Фонтанные скважины рекомендуется испытывать на трех различных режимах с замером всех необходимых параметров. При испытании необходимо отбирать пробы нефти, газа и воды, как при атмосферных условиях, так и при пластовых.

Нефонтанирующие скважины обычно исследуются методом прослеживания уровня. Большой эффект достигается при исследовании таких скважин после установки станков-качалок или после спуска электропогружных насосов.

При освоении продуктивных пластов, сложенных карбонатными коллекторами с низкими коллекторскими свойствами, для увеличения продуктивности пластов следует производить их обработку соляной кислотой. В отдельных случаях при освоении пластов, состоящих из песчаников, для увеличения дебитов скважин можно рекомендовать гидроразрыв пласта.