- •В.В. Лазарев геология

- •Глава 1. Основы общей геологии

- •Солнечная система

- •1.1.2. Галактика

- •1.1.3. Строение Вселенной

- •1.1.4. Методы изучения Вселенной

- •1.1.6. Специальные термины

- •1.2. Общая характеристика Земли

- •1.2.1. Форма и размеры Земли

- •Понятие о массе и плотности Земли

- •Магнетизм Земли

- •1.2.4. Теплота Земли

- •1.2.5. Специальные термины

- •1.3. Строение Земли

- •1.3.1. Внешние оболочки Земли

- •1.3.2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •1.3.3. Гипотеза о возникновении земной коры

- •1.4. Физическая жизнь земной коры

- •1.4.1. Общая характеристика геологических процессов

- •Экзогенные процессы

- •Выветривание (гипергенез)

- •1.4.4. Денудация

- •Геологическая деятельность ветра

- •Геологическая деятельность поверхностных текущих вод

- •1.4.4.3. Геологическая деятельность подземных вод

- •1.4.4.4. Геологическая деятельность ледников

- •Классификация морен по гранулометрическому составу

- •1.4.4.5. Многолетняя (вечная) мерзлота

- •1.4.4.6. Общие сведения о Мировом океане

- •1.4.4.7. Основные черты рельефа дна океана

- •1.4.4.8. Геологическая деятельность моря

- •1.4.4.9. Понятие о фациях

- •1.4.5. Эндогенные геологические процессы

- •1.4.5.1. Тектонические процессы

- •1.4.5.2. Магматические процессы

- •Метаморфические процессы

- •Землетрясения

- •Глава 2. Основы минерологии,

- •2.1. Общие сведения о минералогии

- •2.1.1. Понятие о минералах

- •2.1.2. Физические свойства минералов

- •2.1.3. Классификация минералов, их характеристика

- •2.1.4. Породообразующие минералы

- •2.2. Основы петрографии

- •2.2.1. Общие сведения о горных породах

- •2.2.2. Магматические породы

- •2.2.3. Осадочные породы

- •2.2.4. Метаморфические породы

- •Глава 3. Основы историчекой

- •Основы исторической геологии

- •Методы исторической геологии

- •Фации и формации комплексов горных пород

- •Стратиграфические и геохронологические подразделения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •3.1.4. Определения возраста Земли и горных пород

- •3.1.5. Развитие органического мира и тектонические движения Земли

- •3.2. Основы структурной геологии

- •3.2.1. Основные элементы структуры литосферы

- •3.2.2. Основные формы залегания горных пород

- •3.2.4 Развитие структур земной коры

- •3.2.5. Спрединг океанического дна

- •3.2.6. Тектоника литосферных плит

- •Глава 4. Основы геологии

- •Нефть и природный газ

- •4.1.2. Нефть и природный газ — ценные природные ископаемые

- •4.1.3. Нефть, ее химический состав и свойства

- •4.1.4. Природный углеводородный газ

- •4.1.5. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Промысловая классификация подземных вод

- •4.1.6. Нефть как источник загрязнения окружающей среды

- •4.2. Условия залегания нефти

- •Промыслово-геологическая классификация нефти и газа (по м.И. Максимову, с изменениями)

- •4.2.2. Фильтрационные свойства пород-коллекторов

- •4.2.3. Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •4.2.4. Понятие о покрышках

- •4.2.5. Природные резервуары и ловушки

- •Залежи и месторождения нефти и газа

- •Образование и разрушение залежей нефти и газа

- •4.3. Нефтегазоносные провинции

- •4.3.1. Понятие о нефтегазоносных провинциях и областях

- •4.3.2. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных государств

- •4.3.3. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

- •4.3.4. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

- •4.3.5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция

- •Глава 5. Поиск и разведка

- •Понятие о поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Методологические основы прогнозирования

- •Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы исследований

- •5.1.4. Полевые геофизические методы исследовании

- •5.1.5. Геохимические методы поисков и разведки

- •5.1.6. Буровые работы. Геолого-геофизические исследования скважин

- •5.2. Методы, этапы и стадии

- •5.2.1. Региональные работы

- •5.2.2. Стадии подготовки площадей к глубокому поисковому бурению

- •5.2.3. Поисковое бурение

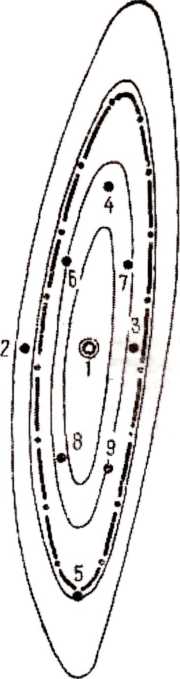

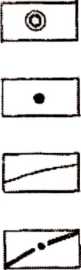

- •Скважины: 1 —поисковые;

- •5.2.5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.2.6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •5.2.7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •5.2.8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая

- •Методы изучения геологических разрезов

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методические задачи;

- •Методологические задачи.

- •6.1.2. Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин

- •6.1.3. Геологические методы исследования скважин

- •6.1.4. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •6.1.5. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •6.1.6. Основные принципы выделения продуктивных

- •6.1.7. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •6.1.8. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •6.2. Методы изучения залежей нефти

- •6.2.1. Корреляция разрезов скважин

- •6.2.2. Составление корреляционных схем

- •6.2.3. Учет искривления скважин

- •6.2.4. Построение геологических профилей

- •6.2.5. Составление типового и сводного разрезов

- •6.2.6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •6.2.7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •6.2.8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •6.2.9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •6.2.10. Определение границ распространения залежей

- •6.2.11. Количественная оценка геологической неоднородности

- •6.3. Режимы залежей нефти и газа

- •6.3.1. Основные источники энергии в пластах

- •6.3.2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •6.3.3. Режимы нефтяных залежей

- •6.3.4. Режимы газовых залежей

- •6.4. Методы подсчета запасов нефти и газа

- •6.4.1. Классификация запасов месторождений нефти и газа

- •6.4.2. Методы подсчета запасов нефти

- •Возможные максимальные коэффициенты нефтеотдачи при вытеснении нефти водой

- •Коэффициенты нефтеотдачи при режиме растворенного газа

- •6.4.3. Методы подсчета запасов газа

- •6.4.4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •6.5. Геологические основы разработки нефтяных игазовых месторождений

- •Рациональные системы разработки

- •Геологические факторы, определяющие

- •6.5.3. Основные геолого-технологические факторы,

- •6.5.4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •Скважин при внутриконтурном заводнении:

- •6.5.5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •6.5.6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •6.5.7. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности проектирования систем разработки нефтяных и газовых залежей

- •6.6. Геолого-промысловый контроль за разработкой месторождения

- •6.6.1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •6.6.2. Методы геолого-промыслового контроля

- •6.6.3. Контроль за дебитами и приемистостью скважин

- •6.6.4. Изучение границ залежей, связанных с фациальной

- •6.6.5. Изучение положения внк в залежах с подошвенной водой

- •6.6.7. Учет показателей работы скважин. Документация

- •6.6.8. Геолого-промысловая документация

- •6.6.9. Пластовое и забойное давление при разработке залежей

- •6.6.10. Карты изобар

- •6.6.11. Перепады давления в пласте

- •Коэффициент гидропроводности

- •Коэффициент проводимости

- •Коэффициент провдимости

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Стратиграфические

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Нефтегазоносные провинции 165

- •Понятие о нефтегазоносных провинциях

- •Нефтегазоносные провинции и области России

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Определение границ распространения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геологические особенности разработки

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геология

- •400048, Г. Волгоград, пр. Жукова, 135, офис 10.

- •Отпечатано с электронных носителей издательства.

5.2.3. Поисковое бурение

Основными задачами поискового бурения являются изучение геологического строения площади, выявление перспективных на нефть и газ горизонтов и их предварительная геолого-экономическая оценка. В результате поискового бурения на вновь открытых месторождениях и залежах должны быть оценены запасы нефти и газа по категориям С1 и С2.

Поисковые скважины закладываются на структурах, подготовленных к глубокому бурению, по взаимно пересекающимся профилям для определения приближенных размеров и форм структур и положения нефтегазоносных пластов в разрезе. Глубина поисковых скважин должна обеспечить наиболее полное вскрытие разреза продуктивных отложений. Часть скважин при технической возможности должна быть пробурена до фундамента.

При поисковом бурении особое значение имеют изучение геологического разреза и опробование скважин. В процессе бурения поисковых скважин необходимо производить отбор керна по всем возможно продуктивным отложениям. Промыслово-геофизические исследования в поисковых скважинах должны обеспечивать надеж-

- 239 -

ное расчленение разреза, выделение в нем пластов-коллекторов и покрышек и определение характера насыщения проницаемых горизонтов. В процессе бурения скважин все пласты, перспективные на нефть и газ, должны быть опробованы пластоиспытателями и в колонне. На основании комплексной интерпретации всех геологических и геофизических данных, полученных при бурении скважин, необходимо решить вопрос о целесообразности спуска эксплуатационной колонны.

При получении промышленного притока нефти или газа скважину исследуют. В ней определяют на различных режимах работы дебит, пластовое и забойное давления, газовый фактор, содержание воды в нефти, количество конденсата в газе и т.п. Если из скважины получен небольшой приток нефти, следует принять меры по его интенсификации. При карбонатных коллекторах рекомендуется проводить соляно-кислотные обработки, в песчаных пластах — гидропескоструйную перфорацию. Для коллекторов любого типа может возникнуть необходимость в гидроразрывах пластов.

Поисковый этап завершается предварительной промышленной оценкой открытых месторождений или залежей и рекомендациями о целесообразности и характере дальнейших работ на площади.

5.2.4. Разведочное бурение на месторождениях нефти

Основная цель разведочного этапа поисково-разведочных работ — подготовка месторождений к разработке. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

изучены тектонические особенности месторождений;

установлены литологический состав продуктивных пластов, их общая и эффективная мощность, коллекторские свойства, нефтегазонасыщен ность и характер изменения этих параметров по площади и разрезу;

определены положения водонефтяного, газонефтяного или газоводяного контактов;

установлено промышленное значение нефтяной оторочки;

определены дебиты нефти, газа, конденсата, воды, а также пластовое давление, давление насыщения и другие параметры залежи;

исследованы физико-химические свойства нефти, газа, конденсата и пластовой воды;

подсчитаны запасы нефти и газа по категориям В и С,.

Расположение разведочных скважин и расстояния между ними

зависят от типа, размера и формы предполагаемой залежи, а также от геологического строения региона. Условия разведки структур платформенного типа отличаются от условий разведки антиклиналей складчатых областей или соляных куполов крупных депрессий. Чем проще построена складка и чем больше ее размеры, тем реже можно

- 240 -

располагать разведочные скважины. Расстояние между разведочными скважинами зависит также от изменчивости продуктивных пластов. При неоднородных продуктивных пластов скважины сгущаются. В асимметричных складках на крутом крыле скважины располагаются, ближе друг к другу, чем на пологом. Узкие антиклинальные складки разведуются поперечными профилями скважин со сравнительно небольшими расстояния,ми между скважинами и значительными расстояниями между профилями.

Разведка

пластовых сводовых залежей

производится по профилям. На складках

брахианти- клинального типа профили

закладываются по длинной оси и

перпендикулярно к ней. Для куполовидных

структур ориентировка профилей

произвольная. При разведке складок

антиклинального типа закладывают

три профиля и более вкрест простирания

структуры. Скважины на профилях

располагаются с таким расчетом, чтобы

вскрыть залежь на разных гипсометрических

уровнях (рис. 80).

Этот способ размещения скважин дает

возможность установить положение

водонефтяного контакта и оконтурить

залежь.

Разведка

пластовых сводовых залежей

производится по профилям. На складках

брахианти- клинального типа профили

закладываются по длинной оси и

перпендикулярно к ней. Для куполовидных

структур ориентировка профилей

произвольная. При разведке складок

антиклинального типа закладывают

три профиля и более вкрест простирания

структуры. Скважины на профилях

располагаются с таким расчетом, чтобы

вскрыть залежь на разных гипсометрических

уровнях (рис. 80).

Этот способ размещения скважин дает

возможность установить положение

водонефтяного контакта и оконтурить

залежь.

Расстояние между скважинами определяются размером структуры и характеристикой неоднородности пласта. Для платформенных структур расстояние между скважинами по короткой оси может быть 1—3 км, а по длинной — 3—5, реже до 10 км. В складчатых районах по короткой оси расстояние изменяется от сотен метров до 1—2 км, а подлинной — 4—6 км.