- •В.В. Лазарев геология

- •Глава 1. Основы общей геологии

- •Солнечная система

- •1.1.2. Галактика

- •1.1.3. Строение Вселенной

- •1.1.4. Методы изучения Вселенной

- •1.1.6. Специальные термины

- •1.2. Общая характеристика Земли

- •1.2.1. Форма и размеры Земли

- •Понятие о массе и плотности Земли

- •Магнетизм Земли

- •1.2.4. Теплота Земли

- •1.2.5. Специальные термины

- •1.3. Строение Земли

- •1.3.1. Внешние оболочки Земли

- •1.3.2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •1.3.3. Гипотеза о возникновении земной коры

- •1.4. Физическая жизнь земной коры

- •1.4.1. Общая характеристика геологических процессов

- •Экзогенные процессы

- •Выветривание (гипергенез)

- •1.4.4. Денудация

- •Геологическая деятельность ветра

- •Геологическая деятельность поверхностных текущих вод

- •1.4.4.3. Геологическая деятельность подземных вод

- •1.4.4.4. Геологическая деятельность ледников

- •Классификация морен по гранулометрическому составу

- •1.4.4.5. Многолетняя (вечная) мерзлота

- •1.4.4.6. Общие сведения о Мировом океане

- •1.4.4.7. Основные черты рельефа дна океана

- •1.4.4.8. Геологическая деятельность моря

- •1.4.4.9. Понятие о фациях

- •1.4.5. Эндогенные геологические процессы

- •1.4.5.1. Тектонические процессы

- •1.4.5.2. Магматические процессы

- •Метаморфические процессы

- •Землетрясения

- •Глава 2. Основы минерологии,

- •2.1. Общие сведения о минералогии

- •2.1.1. Понятие о минералах

- •2.1.2. Физические свойства минералов

- •2.1.3. Классификация минералов, их характеристика

- •2.1.4. Породообразующие минералы

- •2.2. Основы петрографии

- •2.2.1. Общие сведения о горных породах

- •2.2.2. Магматические породы

- •2.2.3. Осадочные породы

- •2.2.4. Метаморфические породы

- •Глава 3. Основы историчекой

- •Основы исторической геологии

- •Методы исторической геологии

- •Фации и формации комплексов горных пород

- •Стратиграфические и геохронологические подразделения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •3.1.4. Определения возраста Земли и горных пород

- •3.1.5. Развитие органического мира и тектонические движения Земли

- •3.2. Основы структурной геологии

- •3.2.1. Основные элементы структуры литосферы

- •3.2.2. Основные формы залегания горных пород

- •3.2.4 Развитие структур земной коры

- •3.2.5. Спрединг океанического дна

- •3.2.6. Тектоника литосферных плит

- •Глава 4. Основы геологии

- •Нефть и природный газ

- •4.1.2. Нефть и природный газ — ценные природные ископаемые

- •4.1.3. Нефть, ее химический состав и свойства

- •4.1.4. Природный углеводородный газ

- •4.1.5. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Промысловая классификация подземных вод

- •4.1.6. Нефть как источник загрязнения окружающей среды

- •4.2. Условия залегания нефти

- •Промыслово-геологическая классификация нефти и газа (по м.И. Максимову, с изменениями)

- •4.2.2. Фильтрационные свойства пород-коллекторов

- •4.2.3. Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •4.2.4. Понятие о покрышках

- •4.2.5. Природные резервуары и ловушки

- •Залежи и месторождения нефти и газа

- •Образование и разрушение залежей нефти и газа

- •4.3. Нефтегазоносные провинции

- •4.3.1. Понятие о нефтегазоносных провинциях и областях

- •4.3.2. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных государств

- •4.3.3. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

- •4.3.4. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

- •4.3.5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция

- •Глава 5. Поиск и разведка

- •Понятие о поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Методологические основы прогнозирования

- •Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы исследований

- •5.1.4. Полевые геофизические методы исследовании

- •5.1.5. Геохимические методы поисков и разведки

- •5.1.6. Буровые работы. Геолого-геофизические исследования скважин

- •5.2. Методы, этапы и стадии

- •5.2.1. Региональные работы

- •5.2.2. Стадии подготовки площадей к глубокому поисковому бурению

- •5.2.3. Поисковое бурение

- •Скважины: 1 —поисковые;

- •5.2.5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.2.6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •5.2.7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •5.2.8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая

- •Методы изучения геологических разрезов

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методические задачи;

- •Методологические задачи.

- •6.1.2. Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин

- •6.1.3. Геологические методы исследования скважин

- •6.1.4. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •6.1.5. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •6.1.6. Основные принципы выделения продуктивных

- •6.1.7. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •6.1.8. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •6.2. Методы изучения залежей нефти

- •6.2.1. Корреляция разрезов скважин

- •6.2.2. Составление корреляционных схем

- •6.2.3. Учет искривления скважин

- •6.2.4. Построение геологических профилей

- •6.2.5. Составление типового и сводного разрезов

- •6.2.6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •6.2.7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •6.2.8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •6.2.9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •6.2.10. Определение границ распространения залежей

- •6.2.11. Количественная оценка геологической неоднородности

- •6.3. Режимы залежей нефти и газа

- •6.3.1. Основные источники энергии в пластах

- •6.3.2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •6.3.3. Режимы нефтяных залежей

- •6.3.4. Режимы газовых залежей

- •6.4. Методы подсчета запасов нефти и газа

- •6.4.1. Классификация запасов месторождений нефти и газа

- •6.4.2. Методы подсчета запасов нефти

- •Возможные максимальные коэффициенты нефтеотдачи при вытеснении нефти водой

- •Коэффициенты нефтеотдачи при режиме растворенного газа

- •6.4.3. Методы подсчета запасов газа

- •6.4.4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •6.5. Геологические основы разработки нефтяных игазовых месторождений

- •Рациональные системы разработки

- •Геологические факторы, определяющие

- •6.5.3. Основные геолого-технологические факторы,

- •6.5.4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •Скважин при внутриконтурном заводнении:

- •6.5.5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •6.5.6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •6.5.7. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности проектирования систем разработки нефтяных и газовых залежей

- •6.6. Геолого-промысловый контроль за разработкой месторождения

- •6.6.1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •6.6.2. Методы геолого-промыслового контроля

- •6.6.3. Контроль за дебитами и приемистостью скважин

- •6.6.4. Изучение границ залежей, связанных с фациальной

- •6.6.5. Изучение положения внк в залежах с подошвенной водой

- •6.6.7. Учет показателей работы скважин. Документация

- •6.6.8. Геолого-промысловая документация

- •6.6.9. Пластовое и забойное давление при разработке залежей

- •6.6.10. Карты изобар

- •6.6.11. Перепады давления в пласте

- •Коэффициент гидропроводности

- •Коэффициент проводимости

- •Коэффициент провдимости

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Стратиграфические

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Нефтегазоносные провинции 165

- •Понятие о нефтегазоносных провинциях

- •Нефтегазоносные провинции и области России

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Определение границ распространения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геологические особенности разработки

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геология

- •400048, Г. Волгоград, пр. Жукова, 135, офис 10.

- •Отпечатано с электронных носителей издательства.

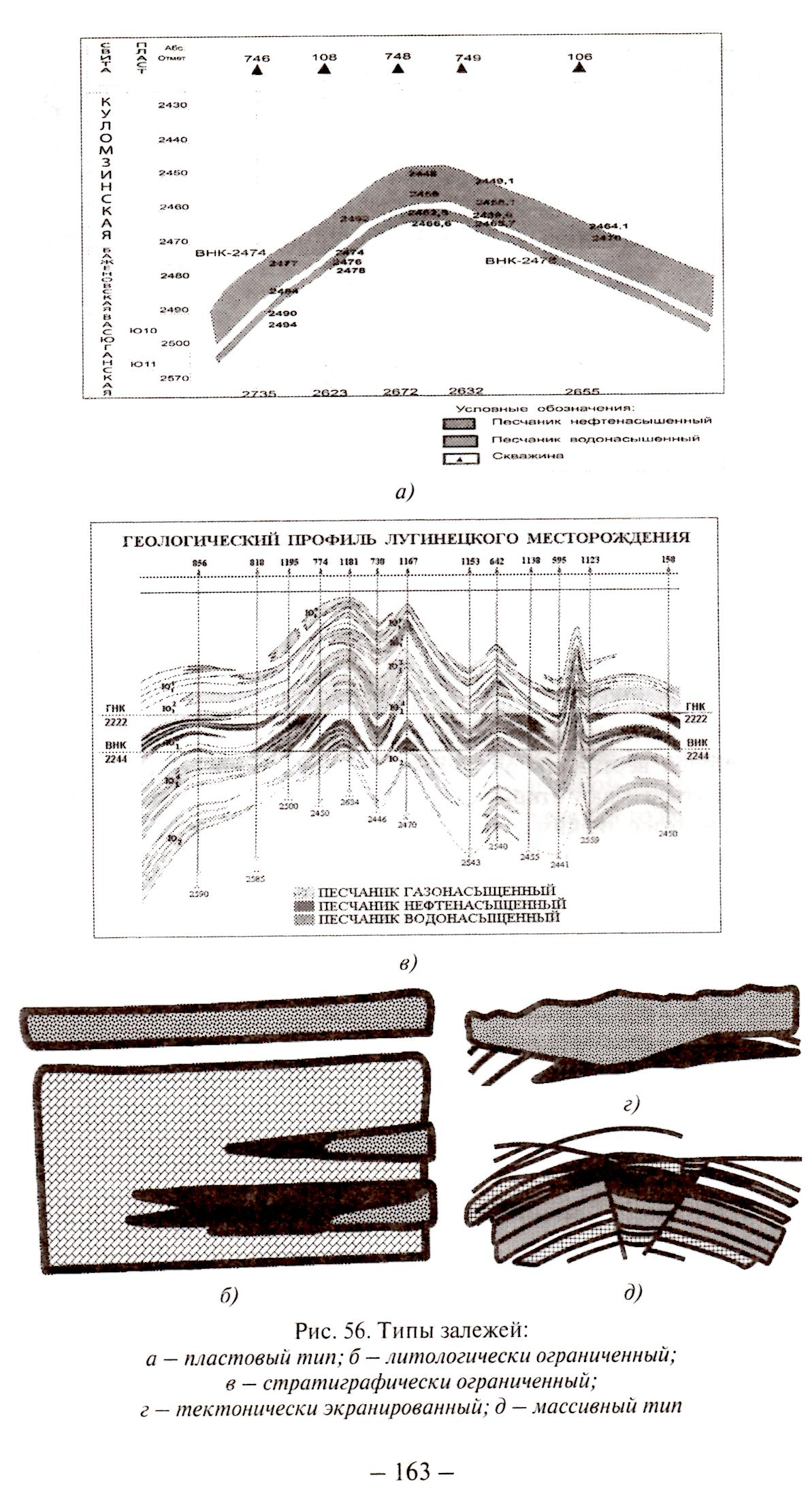

Залежи и месторождения нефти и газа

Скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенных в ловушке, ограниченных поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью.

Типы: пластовая, массивная, литологически ограниченная, стратиграфически ограниченная, тектонически экранированная (рис. 56). Под мес торождением нефти и газа понимается совокупность залежей, приуроченных территориально к одной площади и сведенных с благоприятной тектонической структурой. Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь, такое месторождение называется однопластовым. Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) разной стратиграфической принадлежности, принято и азы вать многопластовыми.

В зависимости от фазового состояния и основного состава углеводородных соединений в недрах залежи нефти и газа подразделяются на нефтяные, содержащие только нефть, в различной степени насыщенную газом; газовые, если оно содержит только газовые залежи, состоящие более чем на 90% из метана, газонефтяные и нефтегазовые (двухфазные). В газонефтяных залежах основная по объему часть нефтяная и меньшая — газовая, в нефтегазовых — газовая шапка превышает по объему нефтяную часть. К нефтегазовым относятся также залежи с крайне незначительной по объему нефтяной частью — нефтяной оторочкой. Газоконденсатнонефтяные и нефтегазоконденсатные: в первых — основная по объему нефтяная часть, а во вторых — газоконденсатная (рис. 57).

К газоконденсатным относят такие месторождения, из которых при снижении давления до атмосферного выделяется жидкая фаза — конденсат.

Образование и разрушение залежей нефти и газа

Первично все пустоты в земной коре с момента образования осадочных пород были заполнены водой. И по мере образования новых слоев происходило постепенное погружение их в глубину. Более легкая пресная вода выдавливалась вверх, а более соленая, наоборот, устремлялась в пониженные слои. Таким образом возникала первичная миграция воды в вертикальном направлении. С накоплением в земной коре углеводородов они устремлялись вверх под действием высоких давлений и гравитационных сил. При первом же контакте с водой более легкие углеводороды, замещая воду в пусто-

- 162 -

т ах,

занимают самые верхние участки земной

коры, и даже, возможно, выходят на

поверхность при наличии соответствующих

условий. В большей степени это касается

углеводородов ароматического ряда,

чистых газов и реже легких фракций

нефти.

ах,

занимают самые верхние участки земной

коры, и даже, возможно, выходят на

поверхность при наличии соответствующих

условий. В большей степени это касается

углеводородов ароматического ряда,

чистых газов и реже легких фракций

нефти.

Именно подобной схемой вертикальной миграции в земных слоях можно объяснить образование, накопление и разрушение нефтяных, газовых и газоконденсатных залежей. Однако, для этого необходимо иметь ловушки и резервуары с надежно перекрывающими их плохо проницаемыми породами. Что способствует, очевидно, долгой сохранности образовавшегося месторождения или залежи. В противном случае возникают естественные условия для дальнейшей вертикальной миграции более легких углеводородов, что и подтверждают открытие более «старых» месторождений очень вязкой нефти с низким содержанием газа и легких фракций. Это тяжело добываемые запасы с высоким содержанием смол, парафина и серы.

Миграция флюидов по пласту-коллектору называется вторичной. Она обусловлена наклоном пласта или наличием перепада давления. Поданным АЛ. Козлова, наклон 1—2 м на I км считается достаточным для перемещения нефти и газа.

Согласно классификации миграционных процессов, разработанной И.О. Бродом (1951 г.), вторичная миграция может быть латеральной (боковой) по пласту-коллектору и вертикальной по различным естественным каналам сквозь толщи пород. В соответствии с этими путями миграции могут служить поры, капилляры, трещины и разрывные нарушения в осадочном чехле. Масштабы миграции также различны. Региональная миграция контролируется особенностями тектонического строения зон нефти образования и нефтегазонако- пления. Локальная миграция контролируется ловушками различных типов. Миграция флюидов в растворенном в пластовых водах состоянии называется молекулярной. Миграция в жидкой и газообразной фазах, а также в виде ретроградного газонефтяного раствора называется фазовой.

- 164 -

Считается, что на первых порах нефть и газ переносятся пластовыми водами в растворенном состоянии. В процессе движения, видимо, образуются жидкая и газообразная фазы еще на значительном расстоянии от ловушек. По мнению В.П. Савченко, дальнейшее перемещение нефти и газа и накопление их в ловушках происходят посредством струйной миграции в верхних частях проницаемых пород. Скорость струйной миграции зависит от коллекторских свойств пород, физических свойств нефти, газа и воды, угла восстания слоев и т.п. По данным В. П. Савченко, она может достигать 50 км за тысячу лет.

В некоторых случаях залежи нефти могут сформироваться в результате первичной миграции. По всей видимости, так формируются некоторые литологически ограниченные со всех сторон залежи.

Различные процессы, протекающие в недрах земной коры и на ее поверхности, могут привести к физическому, химическому и биохимическому разрушению залежей нефти и газа.

Физическое разрушение происходит под воздействием тектонических процессов в недрах. Химическое разрушение нефтяной залежи связано с потерей нефтью легких компонентов и с последующим превращением ее в твердые битумы. Биохимическое разрушение обусловлено деятельностью бактерий, разлагающих углеводороды, что в конечном счете приводит к уничтожению залежей нефти и газа.

Следы разрушения залежей нефти и газа можно обнаружить в недрах Земли и на ее поверхности. Об этом свидетельствуют асфальтовые озера (Апшеронский полуостров и другие районы), скопления серы, залежи битумов (Атабаска, США) и т.п. Кроме того, о разрушении газовых залежей судят по проявлению грязевого вулканизма.

Контрольные вопросы

От чего зависит мощность «переходной» зоны?

От каких геологических факторов зависят коллекторские свойства?

Почему величина нефтенасыщенности отличается от величины пористости?

Каково практическое значение классификации промысловых вод?

Можно ли по картам изобар судить об изменчивости коллекторских свойств пласта?