- •В.В. Лазарев геология

- •Глава 1. Основы общей геологии

- •Солнечная система

- •1.1.2. Галактика

- •1.1.3. Строение Вселенной

- •1.1.4. Методы изучения Вселенной

- •1.1.6. Специальные термины

- •1.2. Общая характеристика Земли

- •1.2.1. Форма и размеры Земли

- •Понятие о массе и плотности Земли

- •Магнетизм Земли

- •1.2.4. Теплота Земли

- •1.2.5. Специальные термины

- •1.3. Строение Земли

- •1.3.1. Внешние оболочки Земли

- •1.3.2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •1.3.3. Гипотеза о возникновении земной коры

- •1.4. Физическая жизнь земной коры

- •1.4.1. Общая характеристика геологических процессов

- •Экзогенные процессы

- •Выветривание (гипергенез)

- •1.4.4. Денудация

- •Геологическая деятельность ветра

- •Геологическая деятельность поверхностных текущих вод

- •1.4.4.3. Геологическая деятельность подземных вод

- •1.4.4.4. Геологическая деятельность ледников

- •Классификация морен по гранулометрическому составу

- •1.4.4.5. Многолетняя (вечная) мерзлота

- •1.4.4.6. Общие сведения о Мировом океане

- •1.4.4.7. Основные черты рельефа дна океана

- •1.4.4.8. Геологическая деятельность моря

- •1.4.4.9. Понятие о фациях

- •1.4.5. Эндогенные геологические процессы

- •1.4.5.1. Тектонические процессы

- •1.4.5.2. Магматические процессы

- •Метаморфические процессы

- •Землетрясения

- •Глава 2. Основы минерологии,

- •2.1. Общие сведения о минералогии

- •2.1.1. Понятие о минералах

- •2.1.2. Физические свойства минералов

- •2.1.3. Классификация минералов, их характеристика

- •2.1.4. Породообразующие минералы

- •2.2. Основы петрографии

- •2.2.1. Общие сведения о горных породах

- •2.2.2. Магматические породы

- •2.2.3. Осадочные породы

- •2.2.4. Метаморфические породы

- •Глава 3. Основы историчекой

- •Основы исторической геологии

- •Методы исторической геологии

- •Фации и формации комплексов горных пород

- •Стратиграфические и геохронологические подразделения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •3.1.4. Определения возраста Земли и горных пород

- •3.1.5. Развитие органического мира и тектонические движения Земли

- •3.2. Основы структурной геологии

- •3.2.1. Основные элементы структуры литосферы

- •3.2.2. Основные формы залегания горных пород

- •3.2.4 Развитие структур земной коры

- •3.2.5. Спрединг океанического дна

- •3.2.6. Тектоника литосферных плит

- •Глава 4. Основы геологии

- •Нефть и природный газ

- •4.1.2. Нефть и природный газ — ценные природные ископаемые

- •4.1.3. Нефть, ее химический состав и свойства

- •4.1.4. Природный углеводородный газ

- •4.1.5. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Промысловая классификация подземных вод

- •4.1.6. Нефть как источник загрязнения окружающей среды

- •4.2. Условия залегания нефти

- •Промыслово-геологическая классификация нефти и газа (по м.И. Максимову, с изменениями)

- •4.2.2. Фильтрационные свойства пород-коллекторов

- •4.2.3. Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •4.2.4. Понятие о покрышках

- •4.2.5. Природные резервуары и ловушки

- •Залежи и месторождения нефти и газа

- •Образование и разрушение залежей нефти и газа

- •4.3. Нефтегазоносные провинции

- •4.3.1. Понятие о нефтегазоносных провинциях и областях

- •4.3.2. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных государств

- •4.3.3. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

- •4.3.4. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

- •4.3.5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция

- •Глава 5. Поиск и разведка

- •Понятие о поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Методологические основы прогнозирования

- •Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы исследований

- •5.1.4. Полевые геофизические методы исследовании

- •5.1.5. Геохимические методы поисков и разведки

- •5.1.6. Буровые работы. Геолого-геофизические исследования скважин

- •5.2. Методы, этапы и стадии

- •5.2.1. Региональные работы

- •5.2.2. Стадии подготовки площадей к глубокому поисковому бурению

- •5.2.3. Поисковое бурение

- •Скважины: 1 —поисковые;

- •5.2.5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.2.6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •5.2.7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •5.2.8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая

- •Методы изучения геологических разрезов

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методические задачи;

- •Методологические задачи.

- •6.1.2. Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин

- •6.1.3. Геологические методы исследования скважин

- •6.1.4. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •6.1.5. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •6.1.6. Основные принципы выделения продуктивных

- •6.1.7. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •6.1.8. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •6.2. Методы изучения залежей нефти

- •6.2.1. Корреляция разрезов скважин

- •6.2.2. Составление корреляционных схем

- •6.2.3. Учет искривления скважин

- •6.2.4. Построение геологических профилей

- •6.2.5. Составление типового и сводного разрезов

- •6.2.6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •6.2.7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •6.2.8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •6.2.9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •6.2.10. Определение границ распространения залежей

- •6.2.11. Количественная оценка геологической неоднородности

- •6.3. Режимы залежей нефти и газа

- •6.3.1. Основные источники энергии в пластах

- •6.3.2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •6.3.3. Режимы нефтяных залежей

- •6.3.4. Режимы газовых залежей

- •6.4. Методы подсчета запасов нефти и газа

- •6.4.1. Классификация запасов месторождений нефти и газа

- •6.4.2. Методы подсчета запасов нефти

- •Возможные максимальные коэффициенты нефтеотдачи при вытеснении нефти водой

- •Коэффициенты нефтеотдачи при режиме растворенного газа

- •6.4.3. Методы подсчета запасов газа

- •6.4.4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •6.5. Геологические основы разработки нефтяных игазовых месторождений

- •Рациональные системы разработки

- •Геологические факторы, определяющие

- •6.5.3. Основные геолого-технологические факторы,

- •6.5.4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •Скважин при внутриконтурном заводнении:

- •6.5.5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •6.5.6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •6.5.7. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности проектирования систем разработки нефтяных и газовых залежей

- •6.6. Геолого-промысловый контроль за разработкой месторождения

- •6.6.1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •6.6.2. Методы геолого-промыслового контроля

- •6.6.3. Контроль за дебитами и приемистостью скважин

- •6.6.4. Изучение границ залежей, связанных с фациальной

- •6.6.5. Изучение положения внк в залежах с подошвенной водой

- •6.6.7. Учет показателей работы скважин. Документация

- •6.6.8. Геолого-промысловая документация

- •6.6.9. Пластовое и забойное давление при разработке залежей

- •6.6.10. Карты изобар

- •6.6.11. Перепады давления в пласте

- •Коэффициент гидропроводности

- •Коэффициент проводимости

- •Коэффициент провдимости

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Стратиграфические

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Нефтегазоносные провинции 165

- •Понятие о нефтегазоносных провинциях

- •Нефтегазоносные провинции и области России

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Определение границ распространения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геологические особенности разработки

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геология

- •400048, Г. Волгоград, пр. Жукова, 135, офис 10.

- •Отпечатано с электронных носителей издательства.

Промыслово-геологическая классификация нефти и газа (по м.И. Максимову, с изменениями)

Коллектор |

Литологический состав |

|

тип |

порода |

|

Поровый |

Пористая |

Гранулярные коллекторы, несцементированные и сцементированные (пески, песчаники, алевролиты. переотложенные известняки) |

Каверновый |

Кавернозная |

Карбонатные крупно- и мелкокавернозные породы (известняки, доломитизированные известняки, доломиты) |

Трещинный |

Трещиноватая |

Плотные породы (плотные известняки, мергели, алевролиты, хрупкие сланцы) |

Трещинно- поровый |

Трещиновато пористая |

Гранулярные коллекторы, сцементированные (песчаники, алевролиты, переотложенные карбонатные породы) |

Трещинно- каверновый |

Трещиновато кавернозная |

Карбонатные породы |

Трещинно- порово- каверновый |

Трещиновато- пористо кавернозная |

То же |

Каверново- поровый |

Кавернозно пористая |

То же |

4.2.2. Фильтрационные свойства пород-коллекторов

Проницаемость.

Важнейшим свойством пород-коллекторов является их способность к фильтрации, т.е к движению в них жидкостей и газов при наличии перепада давления. Способность пород-коллекторов пропускать через себя жидкости и газы называется проницаемостью.

Породы, не обладающие проницаемостью, относятся к некол- лекторам.

В процессе разработки залежей в пустотном пространстве пород- коллекторов может происходить движение только нефти, газа или воды, т.е. однофазовая фильтрация. При других обстоятельствах

- 153 -

может происходить двух- или трехфазовая фильтрация — совместное перемещение нефти и газа, нефти и воды, газа и воды или смеси нефти, газа и воды.

Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а также глины, имеющие массивную пакетную упаковку.

К плохо проницаемым относятся: глины, с упорядоченной пакетной упаковкой, глинистые сланцы, мергели, песчаники, с обильной глинистой цементацией.

Проницаемость горных пород в случае линейной фильтрации определяется по закону Дарси. Согласно которому объемный расход жидкости, проходящей сквозь породу при ламинарном движении, прямо пропорционально коэффициенту проницаемости, площади поперечного сечения этой породы, перепаду давления, и обратно пропорционально вязкости жидкости и длине пройденного пути

![]()

где Q — объемный расход жидкости в м3/с;

кпр — коэффициент проницаемости в м2;

F — плошадь поперечного сечения в м2;

т — вязкость флюида в Па • с;

L — длина пути в см;

(Р,—Р,) — перепад давления в Па;

Единица коэффициента проницаемости называемая дарси, отвечает проницаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см2, при перепаде давления в 1 am на протяжении 1 см в 1 сек проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сп.

Проницаемость пород, служащих коллекторами для нефти, обычно выражают в миллидарси или мкм2 10‘3.

Физический смысл размерности кПР (площадь) заключается в том, что проницаемость характеризует площадь сечения каналов пустотного пространства, по которым происходит фильтрация.

В разных условиях фильтрации проницаемость породы- коллектора для каждой фазы будет существенно иной. Поэтому для характеристики проницаемости нефтегазосодержащих пород введены понятия абсолютной, эффективной (фазовой) и относительной проницаемостей.

Под абсолютной проницаемостью понимается проницаемость, определенная при условии, что порода насыщена однофазным флюидом, химически инертным по отношению к ней. Для ее оценки обычно используются воздух, газ или инертная жидкость, так как физико-химические свойства пластовых жидкостей оказывают влияние на проницаемость породы. Величина абсолютной проницаемости выражается коэффициентом проницаемости кПР.

- 154 -

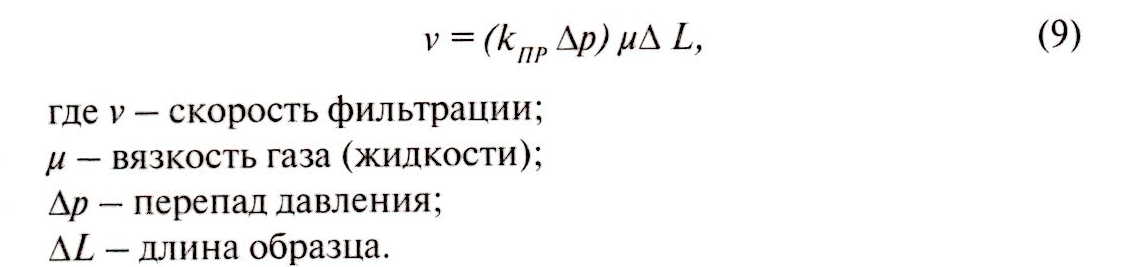

Значение кПР в лабораторных условиях обычно определяют по керну на основе линейного закона фильтрации Дарси:

В этом уравнении коэффициент пропорциональности кПР представляет собой коэффициент абсолютной проницаемости.

Абсолютная проницаемость зависит только от физических свойств породы.

Эффективной (фазовая) называется проницаемость кПР.ЭФ пород для данных жидкости или газа при движении в пустотном пространстве многофазных систем. Значение ее зависит не только от физических свойств пород, но и от степени насыщенности пустотного пространства каждой из фаз, от их соотношения между собой и от их физико-химических свойств.

Относительной проницаемостью называется отношение эффективной проницаемости к абсолютной проницаемости.

Наибольшей, приближающейся по значению к абсолютной, проницаемость пород бывает в тех случаях, когда по порам движется чистая нефть. В тех случаях, когда по порам движутся и нефть, и газ в отдельности (две фазы), эффективная проницаемость для нефти, или, как ее еще называют, фазовая проницаемость, начинает уменьшаться. Когда же по порам породы движутся три фазы — нефть, газ, вода, — эффективная (фазовая) проницаемость для нефти еще более уменьшается.

Например, если содержание воды составляет 80%. фазовая проницаемость для керосина снижается до нуля, т.е. через пористую породу движется только чистая вода.

Проницаемость горных пород зависит от следующих основных причин:

1) от размера поперечного сечения пор (трубок). Последний же зависит от размеров зерен, плотности их укладки, отсортированности и степени цементации. Следовательно, проницаемость горных пород также обусловлена этими четырьмя факторами.

Однако, в отличие от пористости, которая при прочих равных условиях не зависит от величины зерен, слагающих породу, проницаемость непосредственно связана с величиной зерен. Чем меньше диаметр зерен породы, тем меньше поперечное сечение пор в ней, а следовательно, меньше и ее проницаемость.

Если в породе очень много сверхкапиллярных пор, через которые легче всего может двигаться жидкость, то такая порода относится к категории хорошо проницаемых.

- 155 -

В субкапиллярных порах движение жидкости встречает исключительно большое сопротивление, и потому породы, обладающие такими порами, практически являются непроницаемыми или малопроницаемыми;

от формы пор. Чем сложнее их конфигурация, тем больше площадь соприкосновения нефти, воды или газа с зернами породы, тем больше проявления сил, тормозящих движение жидкости, и, следовательно, тем меньше проницаемость такой породы;

от характера сообщения между порами. Если отдельные поры сообщаются друг с другом плохо, т.е. в породе отдельные системы пор разобщены, проницаемость такой породы резко сокращается;

от трещиноватости породы. По трещинам, в особенности когда они имеют большие размеры (сверхкапиллярные), движение жидкости проходит легко. Если даже общая масса породы имеет плохую проницаемость, то наличие многочисленных трещин сверхкапил- лярного типа способствует увеличению проницаемости такой породы, так как по ним возможно движение жидкости или газа;

от минералогического состава пород. Известно, что одна и та же жидкость смачивает различные минералы по-разному. Особенно важное значение это обстоятельство имеет в тех случаях, когда порода обладает капиллярными и субкапиллярными порами. В суб- капиллярных и капиллярных порах, где сильно развиты капиллярные силы взаимодействия молекул жидкости с молекулами поверхности капилляра, качественный состав породы, а также свойства самой жидкости, находящейся в порах, имеют исключительно важное значение.