- •В.В. Лазарев геология

- •Глава 1. Основы общей геологии

- •Солнечная система

- •1.1.2. Галактика

- •1.1.3. Строение Вселенной

- •1.1.4. Методы изучения Вселенной

- •1.1.6. Специальные термины

- •1.2. Общая характеристика Земли

- •1.2.1. Форма и размеры Земли

- •Понятие о массе и плотности Земли

- •Магнетизм Земли

- •1.2.4. Теплота Земли

- •1.2.5. Специальные термины

- •1.3. Строение Земли

- •1.3.1. Внешние оболочки Земли

- •1.3.2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •1.3.3. Гипотеза о возникновении земной коры

- •1.4. Физическая жизнь земной коры

- •1.4.1. Общая характеристика геологических процессов

- •Экзогенные процессы

- •Выветривание (гипергенез)

- •1.4.4. Денудация

- •Геологическая деятельность ветра

- •Геологическая деятельность поверхностных текущих вод

- •1.4.4.3. Геологическая деятельность подземных вод

- •1.4.4.4. Геологическая деятельность ледников

- •Классификация морен по гранулометрическому составу

- •1.4.4.5. Многолетняя (вечная) мерзлота

- •1.4.4.6. Общие сведения о Мировом океане

- •1.4.4.7. Основные черты рельефа дна океана

- •1.4.4.8. Геологическая деятельность моря

- •1.4.4.9. Понятие о фациях

- •1.4.5. Эндогенные геологические процессы

- •1.4.5.1. Тектонические процессы

- •1.4.5.2. Магматические процессы

- •Метаморфические процессы

- •Землетрясения

- •Глава 2. Основы минерологии,

- •2.1. Общие сведения о минералогии

- •2.1.1. Понятие о минералах

- •2.1.2. Физические свойства минералов

- •2.1.3. Классификация минералов, их характеристика

- •2.1.4. Породообразующие минералы

- •2.2. Основы петрографии

- •2.2.1. Общие сведения о горных породах

- •2.2.2. Магматические породы

- •2.2.3. Осадочные породы

- •2.2.4. Метаморфические породы

- •Глава 3. Основы историчекой

- •Основы исторической геологии

- •Методы исторической геологии

- •Фации и формации комплексов горных пород

- •Стратиграфические и геохронологические подразделения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •3.1.4. Определения возраста Земли и горных пород

- •3.1.5. Развитие органического мира и тектонические движения Земли

- •3.2. Основы структурной геологии

- •3.2.1. Основные элементы структуры литосферы

- •3.2.2. Основные формы залегания горных пород

- •3.2.4 Развитие структур земной коры

- •3.2.5. Спрединг океанического дна

- •3.2.6. Тектоника литосферных плит

- •Глава 4. Основы геологии

- •Нефть и природный газ

- •4.1.2. Нефть и природный газ — ценные природные ископаемые

- •4.1.3. Нефть, ее химический состав и свойства

- •4.1.4. Природный углеводородный газ

- •4.1.5. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Промысловая классификация подземных вод

- •4.1.6. Нефть как источник загрязнения окружающей среды

- •4.2. Условия залегания нефти

- •Промыслово-геологическая классификация нефти и газа (по м.И. Максимову, с изменениями)

- •4.2.2. Фильтрационные свойства пород-коллекторов

- •4.2.3. Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •4.2.4. Понятие о покрышках

- •4.2.5. Природные резервуары и ловушки

- •Залежи и месторождения нефти и газа

- •Образование и разрушение залежей нефти и газа

- •4.3. Нефтегазоносные провинции

- •4.3.1. Понятие о нефтегазоносных провинциях и областях

- •4.3.2. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных государств

- •4.3.3. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

- •4.3.4. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

- •4.3.5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция

- •Глава 5. Поиск и разведка

- •Понятие о поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Методологические основы прогнозирования

- •Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы исследований

- •5.1.4. Полевые геофизические методы исследовании

- •5.1.5. Геохимические методы поисков и разведки

- •5.1.6. Буровые работы. Геолого-геофизические исследования скважин

- •5.2. Методы, этапы и стадии

- •5.2.1. Региональные работы

- •5.2.2. Стадии подготовки площадей к глубокому поисковому бурению

- •5.2.3. Поисковое бурение

- •Скважины: 1 —поисковые;

- •5.2.5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.2.6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •5.2.7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •5.2.8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая

- •Методы изучения геологических разрезов

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методические задачи;

- •Методологические задачи.

- •6.1.2. Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин

- •6.1.3. Геологические методы исследования скважин

- •6.1.4. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •6.1.5. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •6.1.6. Основные принципы выделения продуктивных

- •6.1.7. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •6.1.8. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •6.2. Методы изучения залежей нефти

- •6.2.1. Корреляция разрезов скважин

- •6.2.2. Составление корреляционных схем

- •6.2.3. Учет искривления скважин

- •6.2.4. Построение геологических профилей

- •6.2.5. Составление типового и сводного разрезов

- •6.2.6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •6.2.7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •6.2.8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •6.2.9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •6.2.10. Определение границ распространения залежей

- •6.2.11. Количественная оценка геологической неоднородности

- •6.3. Режимы залежей нефти и газа

- •6.3.1. Основные источники энергии в пластах

- •6.3.2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •6.3.3. Режимы нефтяных залежей

- •6.3.4. Режимы газовых залежей

- •6.4. Методы подсчета запасов нефти и газа

- •6.4.1. Классификация запасов месторождений нефти и газа

- •6.4.2. Методы подсчета запасов нефти

- •Возможные максимальные коэффициенты нефтеотдачи при вытеснении нефти водой

- •Коэффициенты нефтеотдачи при режиме растворенного газа

- •6.4.3. Методы подсчета запасов газа

- •6.4.4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •6.5. Геологические основы разработки нефтяных игазовых месторождений

- •Рациональные системы разработки

- •Геологические факторы, определяющие

- •6.5.3. Основные геолого-технологические факторы,

- •6.5.4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •Скважин при внутриконтурном заводнении:

- •6.5.5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •6.5.6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •6.5.7. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности проектирования систем разработки нефтяных и газовых залежей

- •6.6. Геолого-промысловый контроль за разработкой месторождения

- •6.6.1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •6.6.2. Методы геолого-промыслового контроля

- •6.6.3. Контроль за дебитами и приемистостью скважин

- •6.6.4. Изучение границ залежей, связанных с фациальной

- •6.6.5. Изучение положения внк в залежах с подошвенной водой

- •6.6.7. Учет показателей работы скважин. Документация

- •6.6.8. Геолого-промысловая документация

- •6.6.9. Пластовое и забойное давление при разработке залежей

- •6.6.10. Карты изобар

- •6.6.11. Перепады давления в пласте

- •Коэффициент гидропроводности

- •Коэффициент проводимости

- •Коэффициент провдимости

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Стратиграфические

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Нефтегазоносные провинции 165

- •Понятие о нефтегазоносных провинциях

- •Нефтегазоносные провинции и области России

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Определение границ распространения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геологические особенности разработки

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геология

- •400048, Г. Волгоград, пр. Жукова, 135, офис 10.

- •Отпечатано с электронных носителей издательства.

4.2. Условия залегания нефти

и газа в недрах земли

4.2.1. Понятие о породах-коллекторах

Коллектором называется горная порода, обладающая емкостными свойствами, которые обеспечивают физическую подвижность флюидов в ее пустотном пространстве при малейшем перепаде давлений. Флюидами, насыщающими породу-коллектор, могут быть нефть, газ или вода.

Горные породы, препятствующие продвижению через них углеводородов и воды, называются неколлекторами.

Внутреннее строение залежи, изучаемое нефтегазопромысловой геологией, определяется различным размещением неколлекторов и коллекторов, а также коллекторов с разными геолого-физическими свойствами как в разрезе, так и по площади залежи.

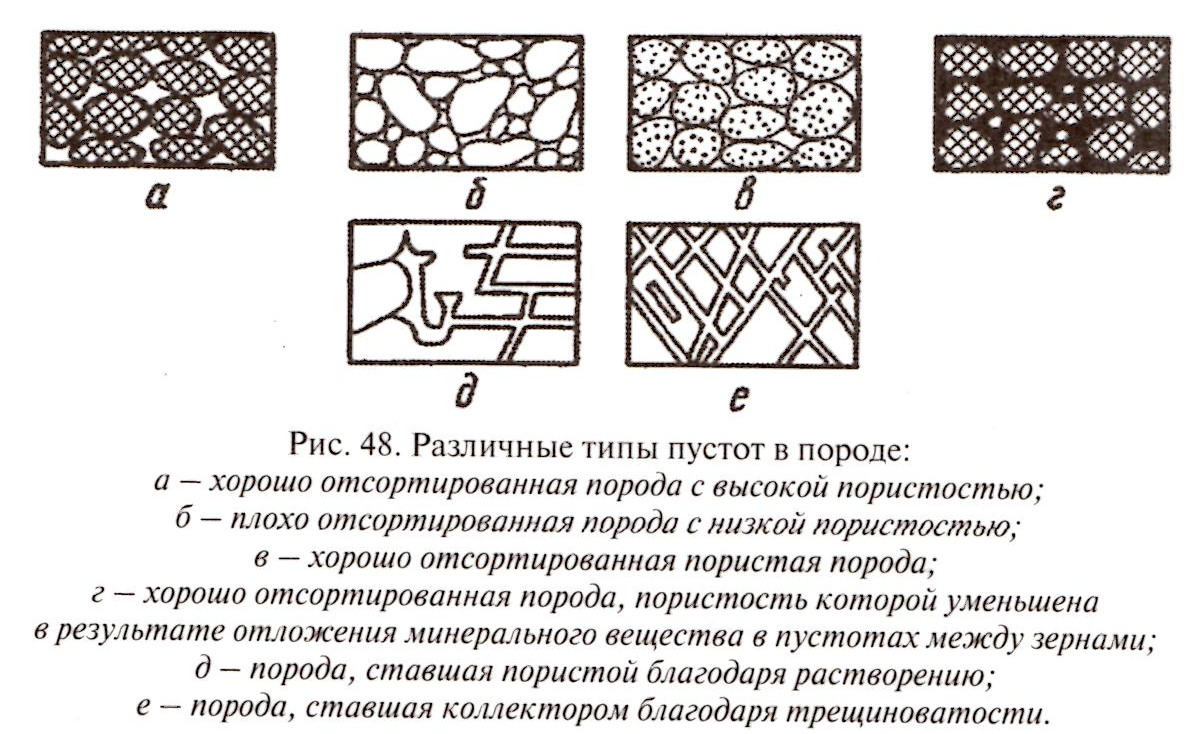

Соответственно емкостные свойства породы определяются ее пустотностью, которая слагается из объема пор, трешин и каверн.

Vпуст .= Vпор. + Vтрещ.+ Vкаверн.

По времени образования выделяются первичные пустоты и вторичные. Первичные пустоты формируются в процессе седиментогенеза и диагенеза, то есть одновременно с образованием самой осадочной породы, а вторичные образуются в уже сформировавшихся породах.

Первичная пустотность присуща всем без исключения осадочным породам, в которых встречаются скопления нефти и газа — это прежде всего межзерновые поры, пространства между крупными остатками раковин и т.п. К вторичным пустотам относятся поры каверны и трещины, образовавшиеся в процессе доломитизации известняков и выщелачивания породы циркулирующими водами, а также трещины, возникшие в результате тектонических движений.

- 147 -

Отмечается заметное изменение пористости в зонах водонефтяных контактов.

На рис. 48 показаны некоторые типы пустот, встречающиеся в породах.

Пористость и строение порового пространства

Выделяют полную, которую часто называют обшей иди абсолютной, открытую, эффективную и динамическую пористость.

Полная пористость включает в себя все поры горной породы, как изолированные (замкнутые), так и открытые, сообщающиеся друг с другом. Коэффициентом полной пористости называется отношение суммарного объема пор в образце породы к видимому его объему:

![]()

Открытая пористость образуется сообщающимися порами. Коэффициентом открытой пористости называется отношение объема открытых, сообщающихся пор к видимому объему образца:

![]()

Эффективная учитывает часть объема связанных между собой пор насыщенных нефтью

![]()

Динамическая учитывает тот объем нефти, который будет перемещаться в процессе разработки залежи. Наиболее однозначно и с

- 148 -

достаточно высокой точностью определяется объем связанных между собой пор, поэтому в практике обычно используется открытая пористость.

Количественно пористость породы характеризуется коэффициентом пористости, который измеряется в долях или процентах от объема породы.

Пористость породы в большой степени зависит от размеров пор и соединяющих их поровых каналов, которые в свою очередь определяются гранулометрическим составом слагающих породу частиц и степенью их сцементированности.

По величине поры нефтяных и газовых коллекторов условно разделяются на три группы: I) сверхкапиллярные — диаметром 2—0,5 мм; 2) капиллярные — 0,5—0,0002 мм; 3) субкапиллярные — менее 0,0002 мм.

По крупным (сверхкапиллярным) порам и каналам движение нефти, воды и газа происходит свободно, а по капиллярным — при значительном участии капиллярных сил. В субкапиллярных каналах в природных условиях жидкости практически перемещаться не могут. Породы, пустоты в которых представлены в основном субкапил- лярными порами и каналами, независимо от значения коэффициента пористости, практически непроницаемы для жидкостей и газов, т.е. относятся к неколлекторам (глины, глинистые сланцы, плотные известняки и др.).

Коэффициентом полной пористости kn называется отношение суммарного объема всех пор Vnop в образце породы к видимому его объему Vo6p:

kn = Vпор / Vобр. = (Vобр - Vзер) /Vобр. (2)

где V — суммарный объем зерен.

При решении задач нефтегазопромысловой геологии используется коэффициент открытой пористости кпо, который определяется как по образцам в лаборатории, так и поданным геофизических исследований скважин.

Открытая пористость коллекторов нефти и газа изменяется в широких пределах — от нескольких процентов до 35%. По большинству залежей она составляет в среднем 12—25%.

Поскольку коллекторские свойства породы зависят не только от объема пустот, но и от распределения их по величине диаметра, то важной характеристикой является структура порового пространства. Для его определения используются метод ртутной порометрии, метод полупроницаемой мембраны и метод капиллярной пропитки.

В гранулярных коллекторах большое влияние на пористость оказывает взаимное расположение зерен. Несложные расчеты показывают, что в случае наименее плотной кубической укладки зерен, показанной на рис. 49, коэффициент пористости будет составлять « 47,6%. Данное число можно считать теоретически возможным

- 149 -

максимумом пористости для терригенных пород. При более плотной укладке идеального грунта (рис. 50) пористость будет составлять всего 25,9%.

Кавернозиость.

Кавернозность горных пород обусловливается существованием в них вторичных пустот в виде каверн. Кавернозность свойственна карбонатным коллекторам. Следует различать породы микрокавер- нозные и макрокавернозные. К первым относятся породы с большим количеством мелких пустот, с диаметром каверн (пор выщелачивания) до 2 мм, ко вторым — с рассеянными в породе более крупными кавернами — вплоть до нескольких сантиметров.

Микрокавернозные карбонатные коллекторы на практике нередко отождествляют с терригенными поровыми, поскольку и в тех, и в других открытая емкость образована мелкими сообщающимися пустотами. Но и по происхождению, и по свойствам между ними имеются существенные различия.

Средняя пустотность микрокавернозных пород обычно не превышает 13—15%, но может быть и больше.

Макрокавернозные коллекторы в чистом виде встречаются редко, их пустотность достигает не более 1—2%. При больших толщинах продуктивных карбонатных отложений и при такой емкости коллектора запасы залежей могут быть весьма значительными.

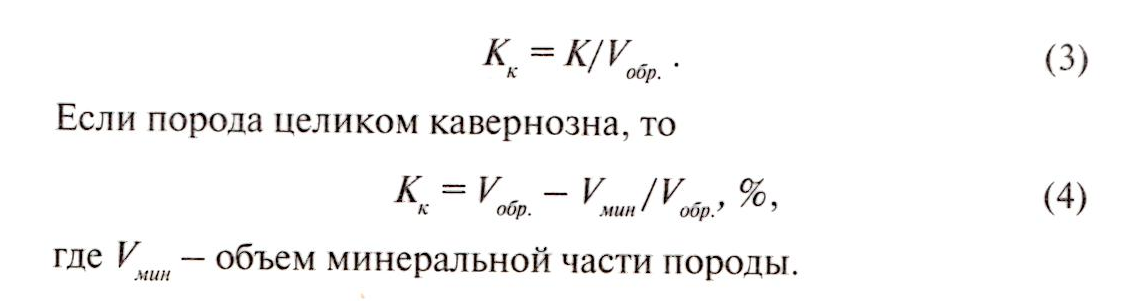

Коэффициент кавернозности Кг равен отношению объема каверн VK к видимому объему образца

- 150 -

В![]() ыразив

объемы Vмин.

и Vобр.

через плотности соответственно

минеральной части породы Pмин

и всего образна Pобр.

, получим

ыразив

объемы Vмин.

и Vобр.

через плотности соответственно

минеральной части породы Pмин

и всего образна Pобр.

, получим

Микрокавернозная пустотность может быть определена как по образцам пород, так и по данным геофизических нейтронных методов. Макрокавернозная пустотность не может быть в достаточной мере отражена образцами и потому оценивается по геофизическим данным. Поскольку в процессе дренирования залежи в основном могут участвовать макрокаверны, пересеченные макротрещинами, изучение макрокавернозности следует проводить вместе с изучением трещиноватости.

Т рещиноватость.

Трещиноватость горных пород (трещинная емкость) обусловливается наличием в них трещин, не заполненных твердым веществом. Залежи, связанные с трещиноватыми коллекторами, приурочены большей частью к плотным карбонатным коллекторам, а в некоторых районах (Восточные Карпаты, Иркутский район и др.) — иктер- ригенным отложениям. Наличие разветвленной сети трещин, пронизывающих эти плотные коллекторы, обеспечивает значительные притоки нефти к скважинам.

Качество трещиноватой горной породы как коллектора определяется густотой и раскрытостью трещин.

Интенсивность трещиноватости горной породы характеризуется объемной 'Г и поверхностной Я плотностью трещин:

T=S/V; П = l/F, (6)

где S — суммарная площадь продольного сечения всех трещин, секущих объем V породы; / — суммарная длина следов всех трещин, пересекаемых поверхность площадью F.

Еще одной характеристикой трещиноватости служит густота трещин:

Г = An/AL, (7)

где дельта n — число трещин, пересекающих линию длиной дельта L, перпендикулярную к направлению их простирания. Размерность густоты трещин — 1/м.

По величине раскрытости трещин в нефтегазопромысловой геологии выделяют макротрещины шириной более 40...50 мкм и микротрещины шириной до 40...50 мкм.

Макротрещиноватость в основном свойственна карбонатным коллекторам.

Макротрещиноватость изучить по керну не удается. Трещины, влияющие на процесс фильтрации и работу скважин, в керне обычно не фиксируются, так как при отборе керн распадается на части по

- 151 -

этим трещинам. Изучение макротрещиноватости проводят на основе визуального исследования стенок скважины по фотографиям, полученным с помощью глубинных фотокамер, а также поданным гидродинамических исследований скважин.

Микротрещиноватость изучают на образцах — на больших шлифах с площадью до 2000 мм2 или крупных образцах кубической формы со стороной куба 5 см.

Трещинная емкость пород-коллекторов составляет от долей процента до 1...2%.

Трещиноватая порода представляет собой совокупность огромного количества элементарных геологических тел, ограниченных макротрещинами. Объем породы такого элементарного тела называют матрицей.

Коллектор является чисто трещиноватым, если плотная матрица не содержит других пустот или содержит микротрещины. Но матрице часто свойственно наличие пор. При этом матрица может быть малопроницаемой и дренироваться только за счет связи с макротрещинами, а может обладать и собственной достаточно высокой проницаемостью.

Наличие макротрещиноватости обеспечивает включение в процесс дренирования и каверн в кавернозном коллекторе.

Таким образом, чаще всего трещины играют роль каналов фильтрации жидкости и газа, связывающих воедино все сложные пустотное пространство пород-коллекторов.

При одновременном участии в дренировании двух или всех трех видов пустот (пор, каверн, трещин) коллектор относят к типу смешанных.

Из числа коллекторов с одним из видов пустотности наиболее широко распространены поровые терригенные коллекторы — на многочисленных месторождениях земного шара, в том числе и в России (Волго-Урал, Западная Сибирь, Северный Кавказ и др. районы).

Трещинные коллекторы в чистом виде встречаются весьма редко.

Из кавернозных пород в чистом виде распространены микрока- вернозные (Волго-Урал, Тимано-Печорская провинция и др ). Ма- крокавернозные встречаются редко.

Коллекторы смешанного типа, наиболее свойственные карбонатным породам, характерны для месторождений Прикаспийской низменности, Тимано-Печорской провинции, Волго-Урала, Белоруссии и других районов.

В табл. 6 приведена промыслово-геологическая классификация пород-коллекторов нефти и газа по их емкостным свойствам.

- 152 -

Таблица 6