- •В.В. Лазарев геология

- •Глава 1. Основы общей геологии

- •Солнечная система

- •1.1.2. Галактика

- •1.1.3. Строение Вселенной

- •1.1.4. Методы изучения Вселенной

- •1.1.6. Специальные термины

- •1.2. Общая характеристика Земли

- •1.2.1. Форма и размеры Земли

- •Понятие о массе и плотности Земли

- •Магнетизм Земли

- •1.2.4. Теплота Земли

- •1.2.5. Специальные термины

- •1.3. Строение Земли

- •1.3.1. Внешние оболочки Земли

- •1.3.2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •1.3.3. Гипотеза о возникновении земной коры

- •1.4. Физическая жизнь земной коры

- •1.4.1. Общая характеристика геологических процессов

- •Экзогенные процессы

- •Выветривание (гипергенез)

- •1.4.4. Денудация

- •Геологическая деятельность ветра

- •Геологическая деятельность поверхностных текущих вод

- •1.4.4.3. Геологическая деятельность подземных вод

- •1.4.4.4. Геологическая деятельность ледников

- •Классификация морен по гранулометрическому составу

- •1.4.4.5. Многолетняя (вечная) мерзлота

- •1.4.4.6. Общие сведения о Мировом океане

- •1.4.4.7. Основные черты рельефа дна океана

- •1.4.4.8. Геологическая деятельность моря

- •1.4.4.9. Понятие о фациях

- •1.4.5. Эндогенные геологические процессы

- •1.4.5.1. Тектонические процессы

- •1.4.5.2. Магматические процессы

- •Метаморфические процессы

- •Землетрясения

- •Глава 2. Основы минерологии,

- •2.1. Общие сведения о минералогии

- •2.1.1. Понятие о минералах

- •2.1.2. Физические свойства минералов

- •2.1.3. Классификация минералов, их характеристика

- •2.1.4. Породообразующие минералы

- •2.2. Основы петрографии

- •2.2.1. Общие сведения о горных породах

- •2.2.2. Магматические породы

- •2.2.3. Осадочные породы

- •2.2.4. Метаморфические породы

- •Глава 3. Основы историчекой

- •Основы исторической геологии

- •Методы исторической геологии

- •Фации и формации комплексов горных пород

- •Стратиграфические и геохронологические подразделения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •3.1.4. Определения возраста Земли и горных пород

- •3.1.5. Развитие органического мира и тектонические движения Земли

- •3.2. Основы структурной геологии

- •3.2.1. Основные элементы структуры литосферы

- •3.2.2. Основные формы залегания горных пород

- •3.2.4 Развитие структур земной коры

- •3.2.5. Спрединг океанического дна

- •3.2.6. Тектоника литосферных плит

- •Глава 4. Основы геологии

- •Нефть и природный газ

- •4.1.2. Нефть и природный газ — ценные природные ископаемые

- •4.1.3. Нефть, ее химический состав и свойства

- •4.1.4. Природный углеводородный газ

- •4.1.5. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Промысловая классификация подземных вод

- •4.1.6. Нефть как источник загрязнения окружающей среды

- •4.2. Условия залегания нефти

- •Промыслово-геологическая классификация нефти и газа (по м.И. Максимову, с изменениями)

- •4.2.2. Фильтрационные свойства пород-коллекторов

- •4.2.3. Нефте-, газо-, водонасыщенность пород-коллекторов

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •4.2.4. Понятие о покрышках

- •4.2.5. Природные резервуары и ловушки

- •Залежи и месторождения нефти и газа

- •Образование и разрушение залежей нефти и газа

- •4.3. Нефтегазоносные провинции

- •4.3.1. Понятие о нефтегазоносных провинциях и областях

- •4.3.2. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных государств

- •4.3.3. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

- •4.3.4. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

- •4.3.5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция

- •Глава 5. Поиск и разведка

- •Понятие о поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Методологические основы прогнозирования

- •Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические методы исследований

- •5.1.4. Полевые геофизические методы исследовании

- •5.1.5. Геохимические методы поисков и разведки

- •5.1.6. Буровые работы. Геолого-геофизические исследования скважин

- •5.2. Методы, этапы и стадии

- •5.2.1. Региональные работы

- •5.2.2. Стадии подготовки площадей к глубокому поисковому бурению

- •5.2.3. Поисковое бурение

- •Скважины: 1 —поисковые;

- •5.2.5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •5.2.6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •5.2.7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •5.2.8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая

- •Методы изучения геологических разрезов

- •Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии

- •Методические задачи;

- •Методологические задачи.

- •6.1.2. Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин

- •6.1.3. Геологические методы исследования скважин

- •6.1.4. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •6.1.5. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •6.1.6. Основные принципы выделения продуктивных

- •6.1.7. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •6.1.8. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •6.2. Методы изучения залежей нефти

- •6.2.1. Корреляция разрезов скважин

- •6.2.2. Составление корреляционных схем

- •6.2.3. Учет искривления скважин

- •6.2.4. Построение геологических профилей

- •6.2.5. Составление типового и сводного разрезов

- •6.2.6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •6.2.7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •6.2.8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •6.2.9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •6.2.10. Определение границ распространения залежей

- •6.2.11. Количественная оценка геологической неоднородности

- •6.3. Режимы залежей нефти и газа

- •6.3.1. Основные источники энергии в пластах

- •6.3.2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •6.3.3. Режимы нефтяных залежей

- •6.3.4. Режимы газовых залежей

- •6.4. Методы подсчета запасов нефти и газа

- •6.4.1. Классификация запасов месторождений нефти и газа

- •6.4.2. Методы подсчета запасов нефти

- •Возможные максимальные коэффициенты нефтеотдачи при вытеснении нефти водой

- •Коэффициенты нефтеотдачи при режиме растворенного газа

- •6.4.3. Методы подсчета запасов газа

- •6.4.4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •6.5. Геологические основы разработки нефтяных игазовых месторождений

- •Рациональные системы разработки

- •Геологические факторы, определяющие

- •6.5.3. Основные геолого-технологические факторы,

- •6.5.4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •Скважин при внутриконтурном заводнении:

- •6.5.5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •6.5.6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •6.5.7. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности проектирования систем разработки нефтяных и газовых залежей

- •6.6. Геолого-промысловый контроль за разработкой месторождения

- •6.6.1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •6.6.2. Методы геолого-промыслового контроля

- •6.6.3. Контроль за дебитами и приемистостью скважин

- •6.6.4. Изучение границ залежей, связанных с фациальной

- •6.6.5. Изучение положения внк в залежах с подошвенной водой

- •6.6.7. Учет показателей работы скважин. Документация

- •6.6.8. Геолого-промысловая документация

- •6.6.9. Пластовое и забойное давление при разработке залежей

- •6.6.10. Карты изобар

- •6.6.11. Перепады давления в пласте

- •Коэффициент гидропроводности

- •Коэффициент проводимости

- •Коэффициент провдимости

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Стратиграфические

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Нефтегазоносные провинции 165

- •Понятие о нефтегазоносных провинциях

- •Нефтегазоносные провинции и области России

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Определение границ распространения

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геологические особенности разработки

- •Глава 2. Основы минерологии, 67

- •Глава 3. Основы историчекой 91

- •Глава 4. Основы геологии 138

- •Глава 5. Поиск и разведка 223

- •Глава 6. Нефтегазопромысловая 268

- •Геология

- •400048, Г. Волгоград, пр. Жукова, 135, офис 10.

- •Отпечатано с электронных носителей издательства.

3.2. Основы структурной геологии

3.2.1. Основные элементы структуры литосферы

Структурная геология является важным элементом общей геологии и занимается изучением истории образования земной коры и современных тенденций изменения структуры литосферы.

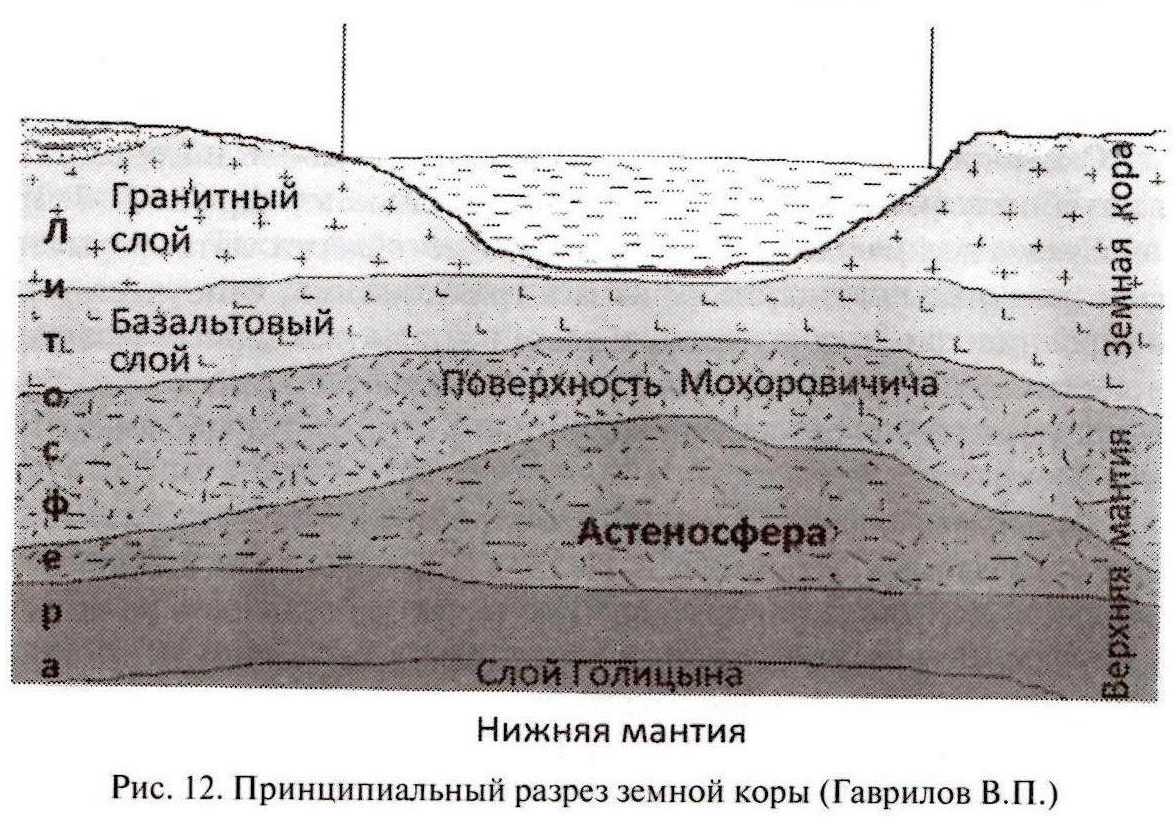

Наиболее крупными структурными элементами земной коры являются континенты и океаны. Континенты или материки выходят из акваторий океанов и возвышаются над ними до 8 км, в то время как дно океанов погружается ниже уровня моря до 15 км. Эта разница ощутимо сказывается на мощности литосферы. Верхняя часть литосферы представлена земной корой и состоит из двух слоев: гранитного и базальтового. Так вот гранитный слой, имеющий мощность под континентами от 15 до 30 км, значительно сокращается под океанами, а в особенно глубоководной их части целиком исчезает, оголяя базальтовый слой, который так же ощутимо сокращается по мощности. Таким образом, на этих участках литосфера значительно сокращается, приближая к поверхности дна мирового океана поверхность Мохоровичича, верхнюю мантию и саму астеносферу, что в значительной степени объясняет тектоническую активность дна Тихого океана.

Именно тектоническая активность отдельных участков земной коры позволила В.П. Гаврилову в 1979 г. выделить и классифицировать следующие структурные элементы: платформы и срединные массивы как более стабильные, и геосинклинальные области, орогены — наоборот, наиболее подвижные.

Геосишыинальные области — вытянутые участки литосферы с аномально интенсивными вертикальными и горизонтальными движениями, повышенным магматизмом и метаморфизмом.

В развитии геосинклинальных областей выделяют несколько этапов.

На этапе зарождения происходит растяжение земной коры, ее раскалывание и образование первичной геосинклинальной борозды типа раздвига. В его зоне на поверхность поступает материал мантии ультраосновного и основного состава, формируя кору океанского типа. В собственно геосинклинальный этап отмечается интенсивное погружение ее блоков по ступенчатым разломам.

Вследствие частных инверсий и разноскоростного опускания блоков земной коры происходит раздробление геосинклинальных

- 97 -

областей на ряд продольно вытянутых и чередующихся прогибов (геосинклиналей) и поднятий (геоантиклиналей). В этот период гео- синклинальные области представляют собой моря островного типа, в которых откладываются мощные (до 15—20 км) толщи осадочных, преимущественно карбонатных пород, подвергающихся под действием высоких давлений и температур глубокому метаморфизму. Обломочный материал поступает со стороны древних платформ, краевые части которых втягиваются в опускания, а также за счет денудации геосинклиналей. Так как тектонические процессы сопровождаются проявлениями вулканизма, осадочные слои чередуются с гранитными интрузиями, наиболее интенсивными в конце собственно геосинклинального этапа. Именно в этот период происходит смена знака (инверсия) вертикальных движений под влиянием начавшегося горизонтального сжатия.

Начало орогенного этапа отличается сокращением области аккумуляции осадков вследствие разрастания поднятий, уменьшением глубины моря и сменой карбонатных пород терригенными, соленосными и угленосными. Одновременно продолжают проявляться гранитные интрузии. С этим периодом связано начало формирования передовых прогибов и межгорных впадин. Продолжающееся сжатие ведет к складкообразованию. Постепенно море отступает. В заключительный период орогенеза геосинклинальная область испытывает общее поднятие, превышающее скорость денудации. В результате образуется горно-складчатая область, представленная горными хребтами, разделенными межгорными впадинами (например, Урал). Иногда по активизированным разломам отмечается образование вулканов (Казбек, Эльбрус) с наземным извержением базальтовых лав, а в межгорных впадинах может проявляться магматизм с извержением базальтовых и андезитовыхлав.

Подобным образом происходило формирование Альп, Кавказа, Памира и других горных сооружений.

После завершения горообразования интенсивность тектонических движений постепенно снижается. Под действием длительных экзогенных процессов горные хребты разрушаются и ороген превращается в платформу, на которой отлагаются осадочные породы. В результате возникает новая земная кора континентального типа.

Орогены — сооружения литосферы, характеризующиеся относительно высокой тектонической активностью и сильно расчлененным рельефом. Следует различать орогены континентальные и океанические.

Формирование континентальных орогенов горно-складчатой области происходит в одну из тектономагматических эпох, чем и определяется их возраст (например, альпийская складчатость). В зависимости от области формирования орогены делят на эпи(после)ге- осинклинальные и эпи(после)платформенные. Образование эпи- геосинклинальных орогенов было описано выше. Эпиплатформен-

- 98 -

ные орогены образуются в одну из тектоно-магматических эпох в результате интенсивных вертикальных восходящих движений по расколам в фундаменте на месте бывших складчатых областей, которые долгое время претерпевали платформенный этап развития. Поэтому они имеют глыбовый характер строения коры. Для глыбовых гор присущи сильнорасчлененный горный рельеф, повышенная сейсмическая активность и иногда вулканизм, что сближает их с эпиге- осинклинальными орогенами. Примерами эпиплатформенных оро- генов являются Тянь-Шань, Тибет, Алтай, Саяны.

Океанические орогены обычно приурочены к центральным районам океанов, поэтому их называют срединно-океаническими хребтами. Они характеризуются высокой сейсмической активностью, вулканизмом и резко расчлененным рельефом, осложненным горными пиками, гребнями, рифтовыми долинами. Наиболее высокие горы (до нескольких километров) могут выступать на поверхности океана в виде островов (Азорские, Пасхи и др.). В центральной части срединно-океанических хребтов располагаются рифтовые долины. Это глобальные трещины земной коры и мантии глубиной до 5 км и шириной 5—10 км. В настоящее время установлено, что океанская кора испытывает растяжение при образовании трещин, параллельных рифтовой долине. Через трешины изливается магма, принимающая участие в формировании подводных хребтов. Выяснено, что под рифтовой долиной верхняя мантия разуплотнена, а над ней в океанской воде фиксируется мощный тепловой поток, создающий условия для жизнедеятельности специфических организмов. По данным А.С. Монина (1980 г.), такая трещина тянется вдоль Красного моря, берега которого, имеющие почти зеркальные очертания, постепенно удаляются один от другого.

Платформы — после завершения горообразования земная кора, ставшая под действием глубокого метаморфизма достаточно жесткой, больше не претерпевает интенсивных тектонических движений. Процессами денудации горный рельеф сглаживается, горные хребты разрушаются и продуктами их разрушения заполняются межгорные впадины. На смену геосинклинальному приходит платформенный этап развития рассматриваемого участка литосферы. Последний испытывает преимущественно медленные вертикальные тектонические движения, выражающиеся в плавных опусканиях и подъемах разновеликих блоков земной коры по разломам. В области опускания блоков на жесткий фундамент начинают откладываться осадки, формируя осадочный чехол. Толщина вновь образованной земной коры платформ изменяется от 35 до 55 м.

Таким образом, платформа имеет двухъярусное строение и является относительно устойчивым, консолидированным складчатостью, метаморфизмом и интрузиями участком литосферы изометрических очертаний (по В.Е. Хайну).

- 99 -

Различают платформы континентальные и океанские.

Континентальные платформы разделяют на древние и молодые.

К древним относят платформы, время формирования фундамента которых связано с концом раннекарельской тектономагматиче- ской эпохи. Поэтому их называют эпикарельскими (ранний протерозой). Для них характерен кристаллический фундамент, сложенный интрузивными и глубоко метаморфизованными породами (гранитами, гнейсами, кварцитами, габбро и др.). Платформенный чехол залегает на фундаменте древних платформ с резким региональным несогласием.

Формирование осадочного чехла древних платформ связано с дифференцированными вертикальными движениями разновеликих блоков фундамента по разломам. В результате образуются крупнейшие (надпорядковые) структурные элементы платформы: шиты, антеклизы, авлакогены, синеклизы, перикратонные опускания, плиты. Характерно, что заложение этих структур на древних платформах не унаследовано, т.е. не согласуется с положением геосин- клинальных структурных элементов.

Сначала происходит образование авлакогенов. Они имеют грабен- образное строение, формируются в условиях проседания узких зон земной коры и первоначально заполняются континентальными отложениями. Авлакогены расчленяют жесткое основание платформы на обширные изометричные участки — щиты.

В продолжающееся погружение авлакогенов втягиваются по разломам склоны щитов, в пределах которых формируются синеклизы, характеризующиеся мощной толщей осадочных пород, что свидетельствуете преобладании нисходящих движений в процессе их развития. В общее погружение вовлекаются и отдельные щиты, однако из-за периодических инверсий и меньшей скорости прогибания мощность осадочного чехла и глубина залегания фундамента у таких сооружений — антеклиз — значительно меньше, чем у синеклиз, Область платформы, затронутая погружением, получила название плиты. Таким образом, платформа оказывается разделенной на щиты и плиты. В дальнейшем щиты, не затронутые погружением, испытывают преимущественно восходящие вертикальные движения, в результате чего породы кристаллического фундамента выходят у них на поверхность. У плит, наоборот, преобладают дифференцированные нисходящие движения. Иногда в пределах щитов отдельные блоки опускаются по разломам, и тогда в зоне опускания формируется синеклиза.

В сторону геосинклинальной области глубина погружения фундамента и мощность осадочного чехла резко возрастают. Здесь выделяется полосообразная зона перикратонного опускания, переходящего в передовой прогиб. Последний играет роль сочленения платформы с геосинклинальной областью или эпигеосинклинальным орогеном.

- 100 -

В случае отсутствия краевого прогиба такое сочленение осуществляется посредством краевого шва, представляющего собой зону глубинного разлома, ограничивающего платформу.

В передовых прогибах выделяют два склона — геосинклиналь- ный и платформенный. Первый наиболее погружен, сложен мощной (до 15 км) толщей осадков, смятых в сопряженные линейные складки, параллельные простиранию прогиба и горным хребтам орогена. Платформенный склон значительно шире геосинклиналь- ного. Мощность осадков в нем постепенно уменьшается, линейная складчатость затухает, уступая место складкам, типичным для платформы.

Молодые платформы располагаются между древними на месте бывших геосинклинальных областей. Фундамент молодых платформ складчатый. Он сложен эффузивными, интрузивными и осадочными породами, незначительно метаморфизованными (сланцы, филлиты) и сильно дислоцированными.

Развитие надпорядковых структурных элементов молодых платформ носит унаследованный с геосинклинальными структурными элементами характер, определяющийся положением крупных разломов, которые активно проявляются и в платформенный период.

Формирование осадочного чехла молодых платформ также начинается с развития авлакогенов, но в связи с тем, что вся платформа тоже испытывает прогибание, осадочные породы, заполняющие авлакогены, встречаются и вне авлакогенов. В процессе развития осадочного чехла молодые платформы испытывают преимущественно прогибание, что обусловливает развитие в их пределах в основном плит. В районах наибольшего прогибания формируются синеклизы, а в районах, испытывающих частичные инверсии, — антеклизы.

Океанические платформы изучены крайне слабо. С ними связывают абиссальные равнины дна океана с мощностью коры до 5—7 км.

Срединные массивы — это устойчивые области литосферы за счет регионального метаморфизма и гранитизации. Они участвуют в строении горно-складчатых областей в виде межгорных впадин, в геосинклинальных областях разграничивают смежные области. В пределах платформ срединные массивы образуют наиболее древние блоки фундамента.

Глубинные разломы. Первым четко сформулировал понятие «глубинные разломы» академик А. В. Пейве в 1945 г. Согласно его определению, для глубинных разломов характерны длительность развития и большая глубина заложений, превышающая мощность земной коры. По последним представлениям, глубинные разломы иногда уходят на глубину свыше 700 км. Длина таких разломов достигает нескольких тысяч километров. Они разбивают земную кору на громад-

- 101 -

ные блоки, которые, претерпевая вертикальные движения относительно друг друга в течение длительного геологического времени, существенным образом определяют развитие основных геологических структур тектоносферы и литосферы. В результате этих движений в одних местах создаются условия для накопления осадков, в других — для их интенсивного сноса.

Различают континентальные, океанические и транзитные глубинные разломы. Первые в пределах континентов рассекают кору континентального типа. Они подразделяются на краевые швы, трансконтинентальные, внутриплатформенные и внутригорно- складчатые глубинные разломы.

Среди океанических глубинных разломов выделяют пе- риокеанические, трансокеанические и трансформные. Пери- океанические в виде глубоководных желобов отделяют океаны от континентов. Трансокеанические разломы проходят внутри срединно-океанических массивов, образуя глобальную рифто- вую систему, трансформные пересекают срединно-океанические хребты и рифтовые долины.

Транзитные глубинные разломы пересекают и континенты, океаны, образуя целый пояс разломов.

Глубинные разломы определяют появление и размещение магматических пород и рудных месторождений. Молодые глубинные

Земная кора континентального типа |

Земная кора океанического типа |

Земная кора континентального типа |

Континент |

Океан |

Континент |

Осадочный слой

- 102 -

разломы характеризуются современной сейсмической активностью. С ними связаны современный вулканизм, выходы термальных вод в океанах и внутри континентов: на Урале. Тянь-Шане, вдоль Скалистых гор, на островах Японии и во многих других местах.