Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет»

Кафедра фармакогнозии и ботаники

РЕФЕРАТ

на тему: «Влияние видимого излучения на организмы»

Выполнили:

студенты 6 группы 2 курса

фармацевтического факультета

Гринашкевич Павел Олегович

Турсунов Руслан Леонидович

Проверила:

Троцкая Н. А.

г. Витебск, 2011

Содержание:

Введение

Влияние света на растения

Влияние света на животных

Влияние света на человека

Заключение

Список литературы

Введение

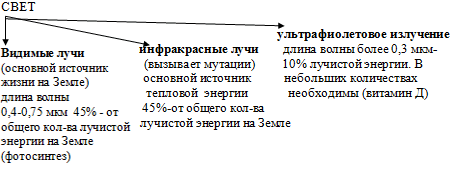

Видимое излучение — электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом, которые занимают участок спектра с длиной волны приблизительно от 380 (фиолетовый) до 780 нм (красный). Такие волны занимают частотный диапазон от 400 до 790 терагерц. Электромагнитное излучение с такими длинами волн также называется видимым светом, или просто светом (в узком смысле этого слова). Видимое излучение влияет на уровень обмена веществ у различных организмов, стимулирует процессы размножения и развития растений и животных, регулирует поведение многих видов животных. Цикличность излучения оказывает большое влияние на ритмичность биологических явлений, происходящих в биосфере. Видимое излучение является для организмов источником энергии, носителем информации об окружающей среде, а иногда и летальным фактором. Его действие зависит от адаптации организма к свету. При рассмотрении различных эффектов действия света необходимо учитывать, что они зависят от характеристик излучения: интенсивности (силы света), длины волны (цвета) и продолжительности освещения (фотопериода).

Влияние света на растения

Свет необходим для жизни, так как это источник энергии для фотосинтеза. Способность всех зеленых растений к фотосинтетической фиксации углерода определяется наличием пигментов из группы хлорофиллов, а пигменты эти связывают лучистую энергию в диапазоне длин волн 400-700 нм. Это диапазон «фотосинтетически активной радиации» (ФАР). На него приходится лишь около 44% всей падающей на земную поверхность (на уровне моря) лучистой энергии Солнца. Остальная часть солнечного спектра не может служить источником энергии для зеленого растения. Излучения, лежащие за пределами диапазона ФАР, могут играть роль физиологических стимулов либо предопределять какие-то условия существования, но это ни в коем случае не ресурсы.

Количество света, поступающего к отдельным организмам, занимающим разное положение в экосистемах, сильно различается. Количество света, проникающего до дна леса либо в глубь водоемов, в некоторых случаях весьма ограничено.

Выделяют группы по отношению к свету: гелиофиты, сциофиты, факультативные сциофиты.

У тенелюбивых (сциофитов) растений, а также у водных растений точка компенсации (точка равновесия между ассимиляцией и диссимиляцией) расположена значительно ниже, чем у светолюбивых растений. У некоторых растений, живущих под пологом леса, компенсация ассимиляции диссимиляцией проявляется при очень низкой интенсивности света. Например (в процентах от освещенности за пределами леса):

живучка ползучая (Afuga reptans) 0,3

дрёма красная (Melandrium silvestre) 0,8

щавель полевой (Rumex acetosella) 1,3

крестовник лесной (Senecio silvaticus) 1,6

орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) 3,0

Требования растений к освещенности могут изменяться с возрастом и географической широтой. Одно из обычных европейских деревьев – клен (Acer platanoides), произрастая в Норвегии, требует для жизни в 10 раз больше света, чем клены, растущие в окрестностях Киева. Многие виды лесных деревьев в первые годы жизни хорошо растут под сомкнутым сводом крон деревьев, тогда как, будучи зрелыми организмами, они исключительно светолюбивы.

У растений адаптация к условиям освещения основана и на качественном несходстве пигментов освещенных и затененных местообитаний. В растениях обнаружены хлорофиллы а, в, с и d, ксантофилл, фукоксантин, каротин, фикобилин, отличающиеся между собой структурно и способностью реагировать на свет. Оказалось, что многие из них не способны к химическому связыванию энергии света, а участвуют лишь в светосорбции и передаче энергии на активный центр. Группа молекул хлорофилла, связанная с электронтранспортной цепью, осуществляет превращение энергии света в энергию химической связи.

Характер поглощения видимого излучения зелеными растениями зависит от того, какое вещество поглощает данное излучение. Хлорофилл а (голубовато-зеленого цвета) наиболее интенсивно поглощает фиолетовый и красный свет. Хлорофилл b (желто-зеленого цвета) поглощает главным образом голубой и оранжевый свет. Хлорофилл с, содержащийся в некоторых водорослях, сильно поглощает зеленовато-желтый свет. Хлорофилл бактериальных клеток сильнее поглощает срединный участок спектра: зеленый и желтый свет. Растения, обитающие в глубинных слоях воды, имеют в своем распоряжении только отрезок спектра с наименьшими длинами волн – зеленый, синий, фиолетовый и частично ультрафиолетовый. Специфичный для багрянок пигмент – фикоэритрин поглощает излучение с длинами волн в интервале между 0,3 и 0,45 мкм.

Наличие у растений различных пигментов определяет их подлинное отношение к условиям освещения. Например, хлорофилл а, формы которого наделены высокой способностью к светопоглощению, содержится в большом количестве у растений хорошо освещенных местообитаний. У тенелюбов же значительная часть пигментов представлена хлорофиллом b, отличающимся повышенной способностью к светосорбции. Содержание в растениях того или иного пигмента связано также со спектральным составом радиации. В тени растения в значительной степени лишены красного света и довольствуются синими лучами. Было установлено, что хлорофилл а, накапливающийся в листьях теневых растений, обладает большим сродством к синим лучам.

В ходе приспособления к условиям освещения изменяется и размер листовой пластинки. У теневых форм она, как правило, больше, чем у растений открытых мест. Значительным изменениям в связи с различной освещенностью подвержены структура клеток листа, величина пластид. У растений освещенных мест листья имеют хорошо развитую столбчатую паренхиму, клетки их обычно мелкие, расположены компактно, без крупных межклетников, многочисленные устьица также мелкие, хлоропластов в клетках много, но они небольшие и в них мало хлорофилла.

Максимальные значения эффективности использования лучистой энергии, известные у растений, составляют 3-4,5% у морских микроскопических водорослей. В тропических лесах – 1-3%, в лесах умеренного пояса – 0,6-1,2%; в посевах сельскохозяйственных культур в умеренном поясе они составляют примерно 0,6%. На таких значениях эффективности использования световых ресурсов и держится энергетика всех экосистем.

Максимальная интенсивность фотосинтеза в листьях достигается, по-видимому, лишь тогда, когда его продукты незамедлительно удаляются (направляются в развивающиеся почки, клубни и т. д.). Даже при ярком солнечном освещении интенсивность фотосинтеза может не достигать максимума.

Свет имеет также значение как условие ориентации животных. Определенное сигнальное значение в жизни животных имеет биолюминесценция, т.е. способность светиться в темноте.

Длина дня (фотопериод) на экваторе более или менее постоянна (около 12 часов), на других широтах зависит от сезона. Закономерные смены дня и ночи, а также их длины по сезонам года являются причиной суточной и сезонной ритмичности в жизнедеятельности организмов. Способность организмов реагировать на длину дня называется фотопериодической реакцией, а круг явлений, регулируемых длиной дня – фотопериодизм. Продолжительность дня для растений, проявляющих фотопериодические реакции, является стимулом, который воспринимают листья или почки. Ответные реакции растений имеют гормональный характер и этим путем передаются другим органам.

Сокращение продолжительности дня – условие успешной подготовки растений к морозам. Благодаря этому стала возможной акклиматизация в окрестностях Петербурга таких деревьев, как абрикос, грецкий орех, ложноакация. Деревья севера также требуют времени на приготовление к зиме. Известен факт вымерзания сибирских деревьев, посаженных в окрестности Парижа, где климатические условия значительно мягче. Изменение продолжительности дня на географической широте Парижа оказалось недостаточным для приготовления этих деревьев к зимнему сну.

Для видов, проявляющих фотопериодические реакции, существует специфичная критическая продолжительность дня. Она заключена, как правило, между 12 и 14 часами. Растения, нормально развивающиеся при фотопериоде, короче критической продолжительности дня, называются растениями короткого дня. Растения, нуждающиеся в продолжительности светового дня, превышающей критическую, называются растениями длинного дня.

Содержание растений короткого дня в условиях длинного дня приводит к гигантизму вегетативных частей и задержке развития органов размножения. У растений долгого дня, развивающихся в условиях короткого дня, иногда наблюдается настолько сильное укорочение междоузлий, что стебель не формируется, а листья образуют приземные розетки. Развитие вегетативных органов отрицательно коррелирует с развитием органов размножения. Эту зависимость используют при выращивании растений. У растений короткого дня, например у лука и свеклы, в условиях долгого дня увеличиваются запасающие органы, тогда как картофель, относящийся к растениям длинного дня, дает самые большие клубни осенью, когда продолжительность дня заметно ниже минимума для его надземных органов.

Растения, цветущие весной и в конце лета, обычно относятся к растениям короткого дня. Растения, цветущие летом, как правило, являются растениями длинного дня.