- •А.А.Чистяков, н.В.Макарова, в.И.Макаров четвертичная геология

- •Москва геос 2000

- •Часть I Общая характеристика четвертичного периода

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Тектоно-магматические процессы

- •2.2. Изменения климата

- •2.3. Эвстатические колебания уровня океанов и морей.

- •2.4. Гляциоизостазия

- •2.5. Развитие флоры в четвертичном периоде

- •2.6. Развитие животного мира в четвертичном периоде

- •2.7. Основные этапы развития человека

- •Часть II Генетические типы четвертичных отложений

- •Глава 3 Понятие о генетических типах и фациях четвертичных отложений

- •3.1. Особенности строения четвертичных отложений.

- •3.2. Генетические типы и фации четвертичных отложений.

- •Глава 4 Основные факторы, влияющие на формирование четвертичных отложений

- •4.1. Тектонический фактор и рельеф

- •4.2. Климатический фактор

- •Глава 5 Общая схема классификации генетических типов четвертичных отложений

- •Глава 6

- •6.1. Элювиальный тип

- •6.2. Почвенный тип

- •Глава 7

- •Глава 8

- •8.1. Обвальный тип

- •8.2. Осыпной тип

- •8.4. Солифлюкционный тип

- •Глава 9 Аквальный (водный) ряд

- •Глава 10

- •Глава 11 Гляциальный (ледниковый) ряд

- •11.1. Гляциальный (ледниковый ) тип.

- •Глава 12 Эоловый (ветровой) ряд

- •Глава 13

- •Глава 14 Морской ряд

- •Глава 15 Вулканогенный ряд

- •Глава 16 Техногенный ряд

Глава 11 Гляциальный (ледниковый) ряд

К этому ряду относятся отложения собственно гляциального, или ледникового типа, и группа водноледниковых - флювиогляциальных и лимногляциальных отложений.

11.1. Гляциальный (ледниковый ) тип.

Гляциальный

(от лат. glacies

-

лёд), или

ледниковый,

тип включает отложения, возникающие в

результате

экзарационной

(выпахивающей) и аккумулятивной

деятельности ледников. В четвертичном

периоде было несколько глобальных

эпох похолодания климата, приводивших

к оледенениям равнин и горных областей.

Наиболее яркими моделями древних

покровных оледенений в настоящее время

являются Антарктида и Гренландия.

Мощность льда в центре Антарктиды

достигает 4 км. Скорость его движения

(расползания) здесь небольшая - до 5-10

м/год. На краях Антарктического

ледникового покрова скорость движения

льда резко увеличивается до 200-500 м/год.

Шельфовые ледники Антарктиды двигаются

с еще большей скоростью - до 1,5-2,5 км/год.

Мощность

льда наиболее крупных горных ледников

в настоящее время достигает 400 м и более.

Скорость их движения составляет первые

метры в год, а при временных катастрофических

подвижках она увеличивается в несколько

раз. Несмотря на громадную мощность

льда и производимое им давление (92 т/м^

при мощности льда в 100 м), экзарационная

деятельность ледников не так уж велика

и проявляется в основном в области

питания или аккумуляции льда. На

обширных пространствах материковых

равнин и в горных долинах, занятых

ледниками, максимальное воздействие

льда на ложе и склоны наблюдается в

краевых частях ледниковых потоков и

покровов. В результате в горах

вырабатываются плоскодонные широкие,

чаще всего прямолинейные долины -

троги

(от нем. trog

-

корыто). О небольшом воздействии

льда на подстилающие породы свидетельствуют

сохраняющиеся под ледниковыми

покровами более древние рыхлые отложения.

101

коней ледника

„■иная морена

у

лед

„

чсшуичаг

морена

кроеСая

норма

(насыпная)

основная

морена

о

л

ro

а

(Т о 4

о

о о * 1

нш отло^^.гт^о

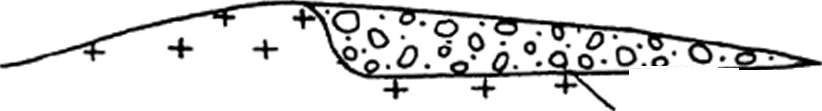

Рис. 29. Схема положения моренного материала относительно ледника (по Ю.АЛаврушину)

В

процессе наступания и отступания

ледников образуются специфические

скопления обломочного материала -

морены.

Они подразделяются на

движущиеся

и

отложенные.

Движущиеся

морены непосредственно связаны с

движущимся (живым) ледником и включают

донные, внутренние, срединные,

ло- верхностные

и

боковые фации

(рис. 29).

Донные

морены образуются под покровом

движущегося льда в результате

экзарационной работы ледника. Это -

разноразмерный обломочный материал,

иногда крупные глыбы коренных пород,

сорванные с ложа. Вследствие истирающей

деятельности льда среди обломков

много мелкозема.

Внутренние

морены представлены обломочным

материалом, который попал на поверхность

льда (например, со склонов троговых

долин) и затем был перекрыт новыми

слоями льда. Боковые

морены образуются у горных склонов, с

которых на поверхность льда постоянно

поступают продукты выветривания

коренных пород (осыпи, солифлюкций,

обвалы, а также продукты боковой

экзарации склонов), представленные

обломками самой разной величины. После

таяния ледников боковые морены

сохраняются в рельефе в виде валов или

гряд, протягивающихся вдоль склонов

трогов.

Срединные

морены образуются при соединении

боковых морен сливающихся ледниковых

потоков.

Поверхностные

морены чаще всего являются моренами

вытаивания или

абляционными

(от лат. ablatio

-

убыль). Они характерны для отступающих,

т.е. тающих ледников. У многих отступающих

в настоящее время горных ледников их

концы полностью перекрыты или

"забронированы" мореной вытаивания.

Отложенные морены являются остаточным материалом растаявших ледников. В краевой части ледников, где сгружался приноси

мый

ледником материал, образовались

краевые

морены у покровных равнинных ледников

или

конечные

у горных ледников.

Все

движущиеся морены при таянии льда

оседают на ледниковое ложе. При этом

образуется единая морена -

основная.

У равнинных ледников это, по существу,

донная морена, так как из-за отсутствия

склонов, которые обрамляли бы эти

ледники, обломочного материа- ла на

поверхности льда и внутри него очень

мало. У горных ледников основная

морена слагается в основном из донной,

внутренней и абляционной. Последняя

имеет следы слоистости и очень слабую

сортировку водными струями, текущими

среди обломочного материала во время

таяния льда. Однако отделить донную

морену от абляционной часто очень

трудно.

Отложенные

морены состоят из своеобразного

(моренного) суглинка, включающего

беспорядочно распределенные и

несортированные по величине и составу

обломки: от глыб и валунов до щебня,

дресвы, гравия и песка. Размер глыб

может достигать десятков метров,

так как несущая способность льда очень

велика. В составе обломков как местные

породы, так и породы, принесенные за

десятки, сотни и тысячи километров из

областей питания. В их числе так

называемые

эрратические

валуны (от лат. erraticus

-

блуждающий). Например, в окрестностях

Москвы можно видеть валуны гранитов,

гнейсов, кварцитов, принесенные из

Карелии и Скандинавии. На поверхности

валунов иногда сохраняется ледниковая

штриховка, нанесенная на них в процессе

ледникового перемещения и истирания.

Вытянутыми осями обломки часто

ориентированы по движению льда. Если

подстилающими породами под движущимся

ледником были карбонатные, то в отложенных

моренах наблюдается значительное

содержание карбонатного материала как

в виде обломков, так и новообразованных

мелких конкреций, стяжений, корок. Цвет

морены зависит от цвета коренных пород,

по которым двигался ледник и обломки

которых включены в морены, но в основном

он определяется цветом мелкоземистых

фракций (суглинков). В условиях

выветривания и окисления железистых

минералов характерна красноватая

и коричневая (бурая) окраска суглинистой

части морены. При этом общая окраска

разновозрастных морен материковых

оледенений в общем различна и

устойчива на больших пространствах.

Отличительными признаками морен, по образному выражению Д.В. Наливкина, являются четыре отрицания: 1) неоднородность, 2) неокатанность, 3) неслоистость, 4) несортированность. Чем моложе морена, тем больше в ней обломочного материала и меньше суглинка или мелкозема. Последний образуется в результате как непосредственного истирания льдом пород субстрата, так и в результате последующего выветривания и разрушения обломочного материала. Поэтому в составе древних морен много суглинка, особенно у морен покровных оледенений.

Основные морены. Среди морен, сохранившихся от древних оледенений как равнинных, так и горных, наиболее распространены основные морены. Они плащеообразно покрывают громадные равнинные пространства, а у горных ледников выполняют плоские днища трогов. При этом у молодых морен рельеф холмисто- западинный, а у древних - более сглаженный, выровненный, преимущественно грядовый.

Ю.А.Лаврушин

в донных или основных моренах равнинных

ледников выделяет два типа -

монолитные

и

чешуйчатые.

Монолитные морены образуются в

обстановках медленного послойно-пластичного

течения льда. Они представлены валунными

суглинками и супесями с характерной

плитчатой или сланцеватой отдельностью.

Мощность основных монолитных морен

редко превышает первый десяток метров.

Чешуйчатые морены образуются при

движении льда по внутренним сколам.

Такого рода крупные сколы образуются

в условиях интенсивного напора масс

льда, поступающих из центра оледенения.

Часто чешуйчатые морены возникают

перед заметными выступами ложа,

подпирающими лед. Встречаются они в

краевых лопастях ледникового покрова,

испытывающих напор со стороны центральной

ледниковой шапки. Чешуйчатые морены

состоят из блоков и пластин, надвинутых

друг на друга. Отсюда и название -

чешуйчатые (рис. 29). Эти блоки и пластины

или чешуи слагаются как валунными

суглинками собственно моренного

материала, так и затянутыми в морену

подстилающими породами. Последние

могут быть сильно деформированы и

называются

гяяциодиспокациями.

Происхождение чешуйчатых морен

вызывает дискуссии; гляциодислокации

во многих случаях связывают с

тектоническими движениями.

Основные морены играют роль маркирующих горизонтов, протягивающихся на значительное расстояние. Поэтому их используют для стратиграфического расчленения четвертичных отложений областей древнего оледенения.

План В областях развития

направление

движения льда

Разрез

коренные

породы

т

+

морена

Рис.30.

Схема строения Друмлина (по Флинту)

друмлин,

что на древнеирландском языке

обозначает "гребень холма". И в

действительности, это вытянутые

по движению льда на 1—2 км холмы высотой

15-40 м, при ширине 400-600 м. В друмлинах

обычно имеется экзарационный останец

коренных пород, за которыми и накапливался

обломочный материал морен (рис. 30).

Встречаются друмлины более сложного

строения, состоящие из нескольких

разновозрастных морен, разделенных

межледниковыми осадками и перекрытые

водноледниковыми отложениями (рис.

31).

о о

Ьро^<э о

.оо

О

о.

Р'О.'О-О

<3

о

ow

о.

О'

о •о:

О

•о:?.

■о

°

2

о

Cs|

*

о-ОЪ.О'О.

о.о.оо:оь-.0ох.о

О .о

—— - -".У^. Л

s г х— г — —

А А * А

/. • , • ' - * " ц * • . .. . • • X

/

- г - ' г 1

1

' ^

r^^iL'":

;''

-У'; '

У5гГ7"ГГ\

/- ГА/ Г, Ч / ч ' / Nr/r^TC^Ap^T^, "V>

200 м

^ZJf EZD2 (£7

Рис. 31. Разрез друмлина на Атлантическом побережье Новой Шотландии (Канада) (по М.А.Томасу).

1 - донная морена, сложенная плотными валунными суглинками; 2 - пески с те- пловолной фауной моллюсков; 3 - красноватая и песчанистая морена с валунами дальнего сноса; 4 - суглинистая морена с валунами местных пород; 5 - песчано- мелкогалечные отложения с эрратическими валунами; 6 - крупногалечные водно- ледниковые отложения

Краевые,

или конечные, морены

образуются при длительном стоянии края

ледника вдоль его границы. В рельефе

они образуют валы или гряды, оконтуривающие

ледниковые языки. Краевые моренные

гряды равнинных ледников протягиваются

на многие километры и в плане имеют

фестончатую форму. Конечные морены

горных ледников соединяются с

боковыми, образуя подковообразные

валы. По способу образования выделяются

три основных разновидности краевых,

или конечных, морен:

\) морены насыпные, 2) морены выдавливания

и 3)

морены напора.

Насыпные морены образуются путем сгруживания доставляемого ледником материала с его фронтального уступа. Для их возникновения требуется более или менее длительное стационарное положение ледникового края. Такое положение возникает, когда количество притекающего льда равняется количеству стаивающего. Чем дольше это продолжается, тем больше накопится обломочного материала. В насыпных моренах выделяются внутренняя и внешняя фации (рис. 32). Внутренняя является переходной к основной морене и отличается значительным содержанием суглинистого материала. Внешняя фация, хорошо промытая талыми водами, значительно меньше содержит мел- коземистого материала; в ней преобладают крупные обломки.

Морены выдавливания возникают на податливых породах в результате их выжимания из-под края ледника. Они образуют валы, четко выраженные в рельефе и сложенные сорванными с коренного ложа дислоцированными породами.

внутренняя

срация

основная

морена

(рлюбиогляциалънш

отложения

Внешняя

срация

Рис.

32. Схема строения насыпной морены

(коренные

Дочетвертичные

отложения

Отступание

ледников может происходить неравномерно.

При временной стабилизации климатических

условий конец ледника задерживается

на какое-то время, в течение которого

формируется новая краевая (или

конечная) морена -

Краевые,

или конечные, морены имеют важное

историко- геологическое значение. Они

отмечают границы распространения

четвертичных ледников и стадии их

отступания. Стадиальные море-

Рис.

33. Отторженец коренных пород в напорной

морене

стадиальная.

Таких стадиальных морен при отступании

ледников может быть несколько. Примером

могут служить Клинско-Дмитровская

гряда в центральной части Русской

равнины, представляющая стадиальную

морену отступающего среднеплейстоценового

ледникового покрова, или многочисленные

позднеплейстоценовые стадиальные

морены северо-запада этой же равнины.

ны указывают также на эпохи временной стабилизации климатических условий в антропогене.

11.2. Флювиогляциальный (водноледниковый) тип

Флювиог.чяциалъныв

(от лат. fluvius

-

река, поток и glacies

-

лёд) отложения формируются потоками

талых ледниковых вод, текущих под

ледником, внутри ледника, на его

поверхности или у его края. Внутри - и

подледниковые потоки образуют каналы

в толще льда или у его основания, в

которых перемывается и откладывается

обломочный материал, находящийся в

толще льда и под ним. После отступания

ледника эти отложения проектируются

на поверхность ложа или основную

морену, образуя своеобразные формы

рельефа - озы

(от швед, as

-

гряда).

НО

-120м

*****|i |з

Рис. 34 Поперечный разрез оза.

/ - почва; 2 - валунные

т

суглинки: 3 - нссок: 4 - галечник

Рис. 35. Разрез оза выдавливания (по А.К.Карабанову, Э.А.Левкову)

В ядре оза виден песчаный диа- пир (точки), деформирующий суглинистые отложения (обозначены штрихами)

Весьма

специфическими аккумулятивными формами

воднолед- никовых отложений являются

так называемые

озы выдавливания (рис.

35), образующиеся в результате вертикального

(снизу вверх) перемещения обломочного

материала под воздействием неравномерной

ледниковой нагрузки.

Потоки

талых вод, текущие от концов ледников,

перемывают краевые и конечные морены,

выносят и откладывают взвешенный и

влекомый материал далеко за пределами

области оледенения. Флю- виогляциальные

отложения по периферии равнинных

ледниковых покровов слагают обширные

зандровые

равнины

(от

исл.

sandr

-

песок ), распространяющиеся на десятки

километров от края ледников. Они

образованы отложениями многочисленных

русел, блуждающих по равнинам и дробящихся

на рукава. Пески имеют горизонтальную,

волнистую или косую слоистость и

содержат линзовидные прослои мелкой

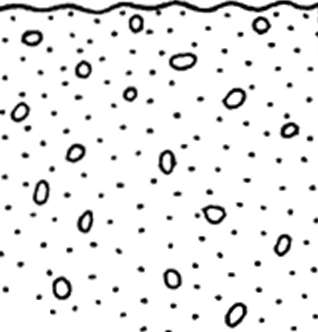

окатанной гальки и гравия (рис. 36),

отложенные в более крупных руслах.

Мощность зандровых отложений обычно

не велика и редко превышает 10 м. Такие

песчаные зандровые поля образовывались

во время каждого покровного оледенения

на равнинах. В настоящее время они

залесены и на Русской равнине называются

полесьями

с

линзами галечника

супесь

песок

пески

косослоистые

направление

потока

Песчано-галечные

отложения у края покровных ледников

иногда образуют

флювиокамы

(от нем. kamm

-

гребень). Это - хорошо выраженные в

рельефе крутосклонные холмы округлой

или продолго ватой формы высотой до

10-20 и более метров. Для отложений флю-

виокамов характерна четко выраженная

косая слоистость (рис. 37). Камы часто

располагаются группами и разделяются

заболоченными низинами, выстланными

основной мореной.

Рис.

37. Разрез флювиокама. 1

- гумусированная супесь; 2 - чехол супесей

с валунами; 3 - галечники и гравий; 4 -

пески косослоистые; 5 - отдельные крупные

валуны

ш1

та ез*

О"!

5

Рис.

38. Флювиогляциальные конусы или дельты

горных ледников (аэрофото, Центральный

Тянь-Шань)

Флювиогляциальные

отложения горных ледников по составу

более грубые, чем у равнинных ледников.

В рельефе они образуют

конусы выноса - дельты

и

долинные зандры

(рис. 38). Флювиогляциальные конусы

или дельты в вершинной части слагаются

валунно- галечниковыми отложениями,

которые вниз по течению сменяются

песчано-гравийно-галечными. Характерна

наклонная слоистость вниз по течению.

Долинные зандры занимают плоские широкие

днища трогов, где потоки разветвляются

на множество различных по величине

русел. В крупных руслах флювиогляциальные

отложения

in

состоят из плохоокатанного галечно-валунного материала, с включенными в него глыбами пород. Сортировка материала обычно плохая, т.к. наряду с крупными обломками присутствуют линзы и гнезда песков и глин, отложенных в тени крупных валунов и глыб. Во второстепенных руслах отложения преимущественно гравийно- песчано-галечные. Общая мощность отложений долинных зандров- часто достигает 100-200 м. Вниз по течению окатанность и сортировка материала улучшается, и флювиогляциальные отложения постепенно сменяются типично аллювиальными (см. гл. 9).

11.3. Лимногляциальный (озерноледниковый) тип.

Со стаиванием материковых ледников связано образование многочисленных приледниковых озер. В условиях холодного климата в них накапливался средне-, мелко- и тонкообломочный материал без примеси органического вещества. Отложения приледниковых озер отличаются хорошей сортированностью и тонкой горизонтальной слоистостью.

Рис. 39. Разрез отложений ледникового озера Эдмонтон (Канада) (по Ж.Ф.Хуберту).

• • • -

• • • • . -, • -

1

•

• Т

I

• '

• • • • •

2

to

♦ >

» »»*♦*.«»

о

• . ' О

о.

В осадках ледниковых озер хорошо фиксируются климатические изменения, вызывавшие усиление или ослабление таяния льда. Так, в разрезе отложений ледникового озера Эдмонтон (Канада) (рис. 39) четко отражаются изменения в объеме стока талых вод, поступавших в озеро. Здесь имеются грубые отложения, образовавшиеся при катастрофических паводках, и тонкие осадки, связанные с незначительным поступлением материала.

Особый интерес представляют так называемые ленточные, глины. Они состоят из правильно чередующихся слоев мелкозернистых светлых песков или супесей мощностью до нескольких сантиметров и темных глин мощностью 1-3 мм. Более грубозернистые и мощные слои отлагались летом, когда в озера поступало большое количество наносов. Зимой под озерным льдом в спокойной воде отлагались глинистые частицы, образующие тонкие слои. Каждая такая пара слоев отвечает одному году. Это дает возможность точно подсчитать длительность существования озера. На этой основе шведским ученым Де-Геером в прошлом веке был разработан метод определения (в годах и столетиях) возраста слоев, образовавшихся после отступания последнего оледенения. Это был первый опыт геохронологической оценки, сыгравший большую роль в разработке детальной стратиграфии и геохронологии позднеплейстоценовых и голоценовых отложений.

К

лимногляциапьным относятся также

отложения озер, возникающих в пределах

полей мертвого льда. После окончательного

таяния ледника эти озерные осадки

проектируются на основную морену,

образуя в рельефе холмы -

лимнокамы,

диаметром в несколько десятков метров,

высотой до 40-50 м. Они встречаются по

одиночке или образуют скопления.

Отложения лимнокамов, в отличие от флю-

виокамов, обычно представлены суглинками,

супесями, реже песками и гравием с

четкой тонкой горизонтальной слоистостью.

Отличительной особенностью отложений

камов являются деформации и нарушения

в виде следов обрушения и оползания

осадков. Эти нарушения возникают при

таянии ледяных берегов и дна ледниковых

озер. Отложения камов характерны в

основном для областей материкового

покровного оледенения, и значительно

реже они встречаются в областях горного

оледенения.