- •2. Формирование и раскрытие учетной политики

- •3. Изменение учетной политики

- •2. Формы первичных документов.

- •3 Основания отнесения деяния к налоговому правонарушению:

- •2. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.

- •3.1. Анализ движения ос

- •1Права и обязанности аудитора, аудиторской организации

- •1.2 Аудит операций по поступлению нематериальных активов

1Права и обязанности аудитора, аудиторской организации

Права и обязанности аудитора, аудиторской организации определены в Федеральном законе от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и ПСАД «Права и обязанности аудиторских организаций и проверяемых экономических субъектов», одобренном Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ, протоколом № 6 от 20.10.1999.

Аудиторские организации имеют право:

самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки, за исключением вопросов, относящихся к планированию, документированию, рабочих документов, аудиторского заключения, требования к которым раскрыты в федеральных ПСАД;

проверять у экономических субъектов в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности, фактическое наличие имущества, учтенного в документации;

получать разъяснения у должностных лиц по возникшим вопросам и дополнительные сведения в устной и письменной формах;

отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности финансовой отчетности в аудиторском заключении;

иные права, определенные договором оказания аудиторских услуг, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Федеральному закону от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудиторские организации обязаны:

осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, о нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и выводы аудиторской организации;

в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, передать аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и (или) лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, т.е. соблюдать аудиторскую тайну;

исполнять иные обязанности, определенные договором оказания аудиторских услуг и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Перечень обязанностей аудиторской организации дополняется ст. 13 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно которой аудиторская организация обязана страховать риск ответственности за нарушение договора при проведении обязательного аудита. Это значит, что аудиторская организация при наличии договора на обязательный аудит с целью выражения мнения о степени достоверности финансовой отчетности должна заключить договор со страховой организацией, предметом которого является страхование риска ответственности за нарушение договора.

Ответственность аудиторов (аудиторских организаций)

Ответственность аудитора (аудиторской организации) — это санкции, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением аудитором (аудиторской организацией) своих обязательств по заключенному с экономическим субъектом договору на проведение аудита. Формы и виды ответственности определяются законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

Выделяют следующие виды ответственности аудитора (аудиторской организации):

гражданско-правовая;

административная;

уголовная.

Гражданско-правовая ответственность определена ст. 15 ГК РФ в виде возмещения убытков:

расходы, связанные с восстановлением нарушенного права (на проведение перепроверки, судебные расходы);

упущенная выгода, а также гл. 25 ГК РФ, раскрывающей ответственность за нарушение обязательств по договору.

Административная ответственность регулируется Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Так как аудиторская деятельность до 01.07.2006 подлежит лицензированию, то на нее в этой части распространяются положения КоАП РФ. Статьей 14.1 КоАП РФ определены случаи и формы ответственности за осуществление деятельности:

с нарушением условий, предусмотренных лицензией, в форме наложения штрафа;

без лицензии, в форме наложения штрафа.

За нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» административная ответственность определена в формах аннулирования лицензии на право осуществления аудиторской деятельности и квалификационного аттестата аудитора (см. табл. 2.1, 2.2). В случае нарушения конфиденциальности (аудиторской тайны) как для аудиторской организации, так и для аудитора предусмотрена ответственность в форме возмещения причиненных убытков.

Уголовная ответственность определена ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, в форме штрафа в размере от 500 до 800 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Права и обязанности аудируемого лица определены в Федеральном законе от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Проверяемый экономический субъект и (или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» вправе:

получать от аудиторской организации информацию о законодательных и нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются выводы аудиторской организации;

получить от аудиторской организации аудиторское заключение в срок, определенный договором оказания аудиторских услуг;

осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Аудируемое лицо и (или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» обязано:

заключать договоры на проведение обязательного аудита с аудиторскими организациями в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

создавать аудиторской организации условия для своевременного и полного проведения аудиторской проверки, осуществлять содействие аудиторским организациям в своевременном и полном проведении аудиторской проверки, предоставлять им информацию и документацию, необходимую для осуществления аудита, давать по устному или письменному запросу аудиторов или аудиторских организаций исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной формах, а также запрашивать необходимые для проведения аудиторской проверки сведения у третьих лиц;

не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки;

оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе аудиторской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности;

своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций в соответствии с договором на проведение аудита;

За несоблюдение норм Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудируемые лица, лица, подлежащие обязательному аудиту, в соответствии со ст. 21 этого закона несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность.

Понятие, цели и организация аудиторской деятельности, ее отличие от других форм контроля

1.1. Понятие аудиторской деятельности

Наряду с видами финансового контроля в России используется такая форма финансового контроля, как аудиторский финансовый контроль.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность, аудит - это предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут оказывать сопутствующие аудиту услуги.

Аудитор (от лат. auditor - слушатель, ученик, последователь) - лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия за определенный период. Аудитор отличается от ревизора по своей сущности, по подходу к проверке документации, по взаимоотношениям с клиентом, по выводам, сделанным по результатам проверки.

Понятие аудита значительно шире таких понятий, как ревизия и контроль. Аудит обеспечивает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и, а это не менее важно, разработку предложений по оптимизации хозяйственной деятельности с целью рационализации расходов и увеличения прибыли. Как правильно отмечено, аудит можно определить как своеобразную экспертизу бизнеса.

Аудиторская деятельность включает помимо проверок оказание различного рода услуг: ведение и восстановление учета, консультации по вопросам ведения учета, налогообложения, обучение и др.

Известный американский специалист в области теории и практики аудита проф. Дж. Робертсон подчеркивает, что аудит - это деятельность, направленная на уменьшение предпринимательского риска. И далее заключает, что аудит способствует уменьшению до приемлемого уровня информационного риска для пользователей финансовых отчетов. Можно примерно подсчитать (спрогнозировать) этот риск и определить вероятность благоприятных событий. В то же время предпринимательский риск компании (фирмы, организации) прямого влияния на аудиторов не оказывает.

Аудит отличается и от судебно-бухгалтерской экспертизы. Отличие состоит в том, что аудит - независимая проверка, а судебно-бухгалтерская экспертиза осуществляется по решению судебных органов. Специфика судебно-бухгалтерской экспертизы проявляется в ее процессуально-правовой форме, обеспечивающей получение источника доказательств в применении экспертных знаний в области бухгалтерского учета в ходе исследования совершенных хозяйственных операций.

Аудит существует независимо от наличия или отсутствия уголовного или гражданского дела, в то время как судебно-бухгалтерская экспертиза не может существовать вне уголовного или арбитражного дела, поскольку представляет собой процессуально-правовую форму (правовую сторону данного вида экспертизы).

Аудитор может быть привлечен в качестве эксперта-бухгалтера при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы. Эксперт как самостоятельная процессуальная фигура, как квалифицированный специалист в области бухгалтерского учета и контроля самостоятельно определяет методы исследования, так как несет ответственность за обоснованность своих выводов. Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает никаких ограничений для аудиторов-специалистов в выполнении функций эксперта-бухгалтера.

В России создана соответствующая правовая база аудиторской деятельности, определилась система его нормативного регулирования, проводится работа по аттестации аудиторов и лицензированию аудиторской деятельности, осуществляемой по установленным государством правилам. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации возложено на Министерство финансов РФ.

1.2. Цели и задачи аудиторской деятельности

Цели и задачи аудиторской деятельности весьма многогранны. Общая классификация аудиторской деятельности.

Основные цели и задачи аудиторской деятельности приведены в ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

В п. 1. ст. 1 дано определение аудита как предпринимательской деятельности по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Введено понятие для проверяемых организаций и индивидуальных предпринимателей: аудируемые лица.

В п. 2 отмечено, что аудит осуществляется в соответствии с настоящим законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Более подробно эти аспекты освещены в ст. 7 «Обязательный аудит».

Основная цель аудита — выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствия порядка бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

В целом приведенное определение бухгалтерской отчетности соответствует трактовке международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и российских положений по бухгалтерскому учету. Так, в МСФО отмечается, что «финансовая отчетность должна давать достоверное представление руководства по тому, как выполнять требование о достоверном представлении и дополнительные указания для определения исключительно редких обстоятельств, в которых необходимо отступление». Аналогичное определение содержится и в российском ПБУ 4/99, где подчеркивается, что «достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету».

В федеральном законе «Об аудиторской деятельности» отмечено, что аудит не подменяет государственного контроля за достоверностью финансовой (бухгалтерской) отчетности, т.е. других форм финансового контроля, существующих в РФ на законных основаниях.

Упорядочению вопросов взаимодействия разных видов финансового контроля будет способствовать принятие закона о финансовом контроле в России.

Приведенная классификация позволяет рассмотреть цели и задачи аудиторской деятельности.

Главная цель внешнего аудита — дать объективные, реальные и точные сведения об аудируемом объекте.

Для этого необходимо предусмотреть выполнение следующих задач:- составление плана и программы проведения аудита;

- определение видов, источников и методов получения аудиторских доказательств;

- проведение аудиторской проверки экономического субъекта;

- выражение мнения по результатам проведенного аудита о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Соответственно выполняемые аудиторами сопутствующие услуги имеют свои цели и задачи.

Достижению главной цели способствуют особенности (требования) ведения аудиторской деятельности: независимость и объективность при проведении проверок; конфиденциальность, профессионализм, компетентность и добросовестность аудитора; использование методов статистики и экономического анализа; применение новых информационных технологий; умение принимать рациональные решения по данным аудиторской проверки; доброжелательность и лояльность по отношению к клиентам; ответственность аудитора за последствия его рекомендаций и заключений по результатам аудиторских проверок; содействие росту авторитета аудиторской профессии.

Перечисленные выше особенности определяют нормы поведения аудитора.

Независимость аудитора обусловлена тем, что он не является сотрудником государственного учреждения, не подчинен контрольно-ревизионным органам и не работает под их контролем, соблюдает стандарты профессионального аудиторского объединения (ассоциации), не имеет на проверяемых предприятиях никаких имущественных или личных интересов.

Объективность обеспечивается высокой профессиональной подготовкой аудитора, большим практическим опытом, знанием новейшей методической литературы.

Конфиденциальность — важнейшее требование при осуществлении аудиторской деятельности. Аудитор не должен предоставлять никакому органу каких-либо сведений о хозяйственной деятельности проверяемого им объекта. За разглашение секретов своих клиентов он должен нести ответственность по закону, а также моральную, а если предусмотрено договором, то и материальную ответственность.

Аудитор должен обладать необходимой профессиональной квалификацией, заботиться о поддержании ее на должном уровне, соблюдать требования нормативных документов. Аудитор не должен оказывать клиенту услуги в тех областях экономики, в которых не имеет достаточных профессиональных знаний.

Применение методов статистики и экономического анализа позволяет организовать анализ проведенных проверок на высоком научном уровне, получить более объективные и достоверные данные для принятия решений.

Применение новых информационных технологий заключается преимущественно в использовании вычислительной техники для организации аудиторской деятельности. Это касается проведения проверки, анализа отчетности, ведения и восстановления учета.

По результатам проверки аудитор может сделать необходимые рациональные выводы, которые помогут клиенту в организации работы и ведении бухгалтерского учета.

Ответственность аудитора проявляется в том, что он отвечает за свое заключение о финансовых отчетах проверяемого предприятия. Ответственность за содержание отчетов несет руководство проверяемого предприятия.

Внешний аудит проводится на договорной основе аудиторскими фирмами или индивидуальными аудиторами1 с целью объективной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.

Внешний аудит в Российской Федерации с точки зрения направлений аудиторской деятельности и отраслевых особенностей подразделяется на общий аудит, страховой аудит, аудит банков, аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов.

Внутренний аудит представляет собой независимую деятельность в организации по проверке и оценке ее работы в интересах руководителей. Цель внутреннего аудита — помочь сотрудникам организации эффективно выполнять свои функции. Внутренний аудит проводят аудиторы, работающие непосредственно в данной фирме. В небольших организациях может и не быть штатных аудиторов. В этом случае проведение внутреннего аудита можно поручить ревизионной комиссии или аудиторской фирме на договорных началах.

Аудит бывает инициативным (добровольным), когда он проводится по решению руководства предприятия или его учредителей, или обязательным, если его проведение обусловлено прямым указанием в федеральном законе или постановлении Правительства РФ.

Основная цель инициативного аудита — выявить недостатки в ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности, в налогообложении, провести анализ финансового состояния хозяйствующего объекта и помочь ему в организации учета и отчетности.

Инициативный аудит проводится обычно по решению руководства экономического субъекта. Цели инициативного аудита могут быть самыми различными: контроль и анализ состояния бухгалтерского учета в целом или отдельных его разделов; выявление состояния финансовой отчетности; организация делопроизводства по бухгалтерскому учету; оценка применяемых средств и методов автоматизации учета; оценка состояния расчетов по налогообложению и др.

Проведение инициативного аудита может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, многие предприятия, особенно экс-государственные, ранее подвергавшиеся тщательному внутриведомственному контролю, прошедшие в последние годы процедуру приватизации и акционирования и превратившиеся в акционерные общества, лишились контроля со стороны специальных органов. Во-вторых, текучесть бухгалтерских кадров, которая, в свою очередь, вызывается различными обстоятельствами — недостаточно высокой оплатой, нежеланием руководства новых экономических структур относиться к главному бухгалтеру как к одному из основных контролеров за законностью хозяйственных операций и др. В-третьих, низкая квалификация бухгалтерских кадров на некоторых предприятиях, особенно на вновь образованных.

Руководители предприятий и организаций, сталкивающиеся с такими проблемами, сами обращаются в аудиторские фирмы с просьбами о помощи.

Инициативный аудит может быть как комплексным, так и тематическим. При тематическом аудите контролю и анализу подвергаются только отдельные разделы и участки учета. Различной может быть и глубина проверки: полная и сплошная проверка данных учета, начиная с первичных документов, проведение инвентаризации активов и обязательств, выборочная проверка данных первичного учета или только данных, содержащихся в учетных регистрах и отчетности.

Если инициативный аудит носит комплексный характер, то охватывает все приведенные выше цели. Методика проведения инициативного аудита не отличается от проведения обязательного аудита.

Обязательный аудит в нашей стране проводится в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (подробнее см. гл. 3).

Аудит по специальным аудиторским заданиям проводится по проверке отдельных статей бухгалтерской отчетности, качественного состояния имущества, юридической и экономической экспертизы договоров (контрактов), регулирующих гражданско-правовые отношения, эффективности использования капитала и другим вопросам, непосредственно связанным с финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта.

Порядок проведения аудита по специальным аудиторским заданиям и его виды определены в российском правиле (стандарте) «Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям».

К таким видам услуг можно отнести аудит по проверке отдельных статей отчетности, например состояния дебиторской и кредиторской задолженности, наличия и состояния материально-производственных запасов, основных средств. Сюда относятся и такие услуги, как:

- заключение по специальному аудиторскому заданию по юридической и экономической экспертизе договоров, регулирующих гражданско-правовые отношения;

- заключение по специальному аудиторскому заданию о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с принципами бухгалтерской отчетности, отличными от российских правил бухгалтерского учета;

- заключение по специальному аудиторскому заданию об отчете, подготовленном за ряд смежных лет;

- заключение по специальному аудиторскому заданию, полученному от государственных органов.

В последовательном развитии аудита можно выделить три стадии: подтверждающую, системно-ориентированную и стадию аудита, базирующуюся на риске.

На подтверждающей стадии аудита при проведении проверки аудитор-бухгалтер проверял и подтверждал практически каждую хозяйственную операцию, параллельно с бухгалтером создавал собственные учетные регистры. В настоящее время такую услугу назвали бы восстановлением или ведением учета.

Поскольку аудит — деятельность предпринимательская, направленная на извлечение прибыли, аудиторы должны применять такие методы проверки, которые позволили бы максимально сократить время на проведение проверки, не снижая качества.

Системно-ориентированный аудит предусматривает наблюдение систем, которые контролируют операции. Развитие аудита на данной стадии привело к тому, что аудиторы стали проводить экспертизу на основе внутреннего контроля. При хорошей работе системы внутреннего контроля облегчается проведение внешнего аудита.

Аудит, базирующийся на риске, — такой вид аудита, когда проверка может проводиться выборочно исходя из условий работы предприятия, в основном узких мест (критических точек) в его работе. Сосредоточив аудиторскую работу в областях с более высоким риском, можно сократить время, затрачиваемое на проверку областей с низким риском. Те, кто полагается на суждение аудиторов, считают, что это может обеспечить более эффективную в отношении затрат проверку.

По объекту изучения принято выделять три вида аудита: финансовый, на соответствие и операционный [2].

Финансовый аудит (аудит финансовой отчетности) предусматривает оценку достоверности финансовой информации. В качестве критериев оценки обычно выступают общепринятые принципы организации бухгалтерского учета. Финансовый аудит проводится преимущественно независимыми аудиторами, результатом работы которых является заключение относительно финансовых отчетов. По форме и содержанию финансовый аудит наиболее близок к аудиту, осуществляемому в России.

Аудит на соответствие предназначен для выявления соблюдения предприятием конкретных правил, норм, законов, инструкций, договорных обязательств, которые оказывают воздействие на результаты операции или отчеты. В процессе такой проверки устанавливают, соответствует ли деятельность предприятия его уставу, правильно ли начисляются средства на оплату труда, обоснованно ли производится начисление и уплата налогов и др. Проверки на соответствие требуют установления соответствующих критериев для оценки финансовой отчетности.

Операционный аудит используется для проверки процедур и методов функционирования предприятия, для оценки производительности и эффективности. Его можно эффективно использовать для контроля за выполнением бизнес-планов, смет, различных целевых программ, работой персонала и др. Иногда такой аудит называют аудитом эффективности работы предприятия или деятельности администрации.

В зависимости от намеченных целей операционный аудит проводится: на межотраслевом, отраслевом, внутрихозяйственном уровне; внешними или внутренними аудиторами; в интересах внешних либо внутренних пользователей.

По периодичности осуществления аудиторских проверок различают первоначальный и периодический аудит.

Первоначальный аудит — аудит, который впервые проводится на данном предприятии (организации).

Периодический (повторяющийся) аудит проводится на данном предприятии, как правило, ежегодно. Это позволяет установить длительное сотрудничество между аудитором и клиентом, повысить качество проверок, дать более объективную оценку экономического субъекта и его деятельности.

Приведенная классификация не является исчерпывающей. Расширение и углубление сферы применения аудиторских услуг позволит определить новые виды и направления аудиторской деятельности.

Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы

Отличие аудита от ревизии можно представить следующим образом:

направленность деятельности в аудите: оценка хозяйственной жизни организации, выявление недостатков, а деятельность ревизии направлена на выявление и оценку недостатков для их искоренения.

аудит регулируется гражданским правом на основе договоров, ревизия - административным правом на основе законов, инструкций, приказов вышестоящих органов государства.

в аудите управленческие связи горизонтальные, добровольные, а при ревизии - вертикальные, в порядке назначения.

задачи аудита - способствовать укреплению платежеспособности, а задачами ревизии являются сохранение активов, профилактика злоупотреблений.

в аудите оплачивает услуги клиент или заказчик, а при ревизии платит государственный орган.

результаты аудиторской проверки: аудиторское заключение и рекомендации для клиента, результаты ревизии: акт ревизии, взыскания и указания.

Аудит отличается от государственного финансового контроля.

Задачами контроля являются проверка законности и правильности распределения финансовых средств государства и ведения бухгалтерского учета, правильности расчета и уплаты налогов. Субъектами государственного финансового контроля являются государственные органы и структуры, предприятия с государственным участием, организации, финансируемые из государственного бюджета. Субъектами аудита же, наоборот, выступают в основном предприятия и организации негосударственного сектора экономики.

Отличие аудита от судебно-бухгалтерской экспертизы состоит в том, что аудит - независимая проверка, а судебно-бухгалтерская экспертиза осуществляется по решению судебных органов. Особая специфичность судебно-бухгалтерской экспертизы заключается в ее процессуально-правовой форме, обеспечивающей получение источника доказательств в применении экспертных знаний в области бухгалтерского учета в ходе исследования совершенных хозяйственных операций.

Аудит существует независимо от наличия или отсутствия уголовного или гражданского дела, экспертиза не может существовать вне уголовного или арбитражного дела, поскольку представляет собой процессуально-правовую форму (правовую сторону данного вида экспертизы).

Аудитор может быть привлечен в качестве эксперта-бухгалтера при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы. Эксперт самостоятельно определяет методы исследования и несет ответственность за обоснованность своих выводов.

Законодательство РФ не предусматривает никаких ограничений для аудиторов-специалистов в выполнении функций эксперта-бухгалтера.

Главное отличие аудита от вышеперечисленных видов контроля заключается в том, что аудит обеспечивает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и занимается разработкой предложений по оптимизации хозяйственной деятельности с целью рационализации расходов и увеличения прибыли, выступая в роли советника, консультанта (по вопросам ведения учета, налогообложения, обучения), помощника всех специалистов, занимающихся обработкой и использованием финансовой документации.

Сравнительная характеристика аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы.

В зависимости от порядка назначения и проведения, используемых при проверке методов и других факторов между судебно-бухгалтерской экспертизой и аудитом существуют сходства и различия.

1. И аудит, и судебно-бухгалтерская экспертиза проводятся высококвалифицированными специалистами (имеющими опыт, навыки, образование и т. д.) на основании законов, регулирующих их деятельность (ФЗ «Об аудиторской деятельности» и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»). 1. Аудит направлен на выявление нарушений в бухгалтерском учете (его ведение) и на оказание помощи бухгалтеру в их исправлении. Судебно-бухгалтерская экспертиза помогает раскрывать экономические преступления (добыча фактов для суда, следователя и т. д.).

2. И аудит, и судебно-бухгалтерская экспертиза могут проводиться с привлечением других специалистов. 2. В аудиторском заключении даются

рекомендации по исправлению нарушений, выявленных в ходе проверки.

В заключение эксперта даются только ответы на вопросы, поставленные следователем, судом и другими органами дознания.

3. По окончании проведения аудита составляется аудиторское заключение, состоящее из трех частей, как и заключение эксперта. 3. Аудитор самостоятельно выбирает формы и методы проведения аудита и проводит проверку в направлениях, оговоренных в договоре, а эксперт исследует только те вопросы, которые перед ним ставит суд, следователь и т. п.

4. И аудитор, и эксперт наделены определенными правами и обязанностями и могут отказаться от проведения проверки. 4. Аудит проводится на договорной основе, а судебно-бухгалтерская экспертиза — на основании постановления суда, следователя и т. д.

5.Аудитор и эксперт используют отличные друг от друга методы для достижения целей проверки

Правовые основы аудиторской деятельности.

1.3. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ

К правовым и законодательным документам по аудиторской деятельности в РФ относятся:

1. Гражданский кодекс РФ.

2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»

№ 307-ФЗ от 30 декабря 2008г.

3. Налоговый кодекс РФ.

4. Уголовный кодекс РФ.

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях.

6. Закон РФ «О бухгалтерском учете» № 129- ФЗ от 21 ноября 1996г.

7. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2002г. № 80 «О вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации».

8. Положение о Совете по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ (Приказ МФ РФ от 3июня 2002г. № 47-н).

9. Приказ Минфина РФ от 7 марта 2002г. №47 «Об утверждении Положения о Департаменте организации аудиторской деятельности Министерства финансов РФ» и др.

10. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» № от 2007г.

Аудиторская деятельность в России организуется с учетом опыта, сложившегося в мировой практике.

В мировой практике можно выделить две концепции регулирования аудиторской деятельности. Первая из них получила распространение в таких европейских странах, как Австрия, Испания, Франция, Германия. В них аудиторская деятельность строго регламентируется централизованными органами. На них фактически возлагаются функции государственного контроля за аудиторской деятельностью.

Вторая концепция развита в англоязычных странах (США, Великобритания), где аудиторская деятельность в некотором виде саморегулируется. Аудит в этих странах ориентирован в основном на потребности акционеров, инвесторов, кредиторов и других хозяйствующих субъектов. Аудиторская деятельность здесь регулируется преимущественно общественными аудиторскими объединениями.

В России система нормативного регулирования аудиторской деятельности включает 4 основных уровня, каждый из которых обладает определенными видами документов, областью регулирования и степенью их разработанности.

Первый (верхний) уровень включает закон об аудите. Закон об аудиторской деятельности относится к основным законодательным актам. Он определяет место аудита в финансово-хозяйственной деятельности в качестве ее необходимого равноправного элемента.

К документам второго уровня относятся федеральные правила (стандарты). Они определяют общие вопросы регулирования аудиторской деятельности, обязательные для исполнения всеми субъектами.

Третий уровень охватывает внутренние стандарты профессиональных аудиторских объединений, а также нормативные акты министерств и ведомств, устанавливающие правила организации аудиторской деятельности и проведения аудита применительно к конкретным отраслям, организациям и по отдельным вопросам налогообложения, финансов, бухгалтерского учета, хозяйственного права.

Четвертый уровень включает внутренние стандарты аудиторской деятельности, разрабатываемые аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами на базе федеральных стандартов и практики аудита. Содержание и форма таких документов – прерогатива аудиторских фирм и их ноу-хау. Такие стандарты определяют качество работы и престиж аудиторских фирм

Система стандартизации аудиторской деятельности в России.

Аудиторская деятельность должна быть однозначно понята всеми участниками рыночных отношений, а также государственными и судебными органами, что обуславливает необходимость единых условий ее осуществления. В период становления аудиторской деятельности в этих целях в Российской Федерации были разработаны и одобрены Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ правила (стандарты) аудиторской деятельности.

Однако, во Временных правилах стандарты не упоминались вовсе, не было и впоследствии никакого нормативного акта, который описывал бы процедуру утверждения российских аудиторских стандартов, обязательность их соблюдения, меры контроля за их выполнением и ответственность тех, кто не соблюдает их требования. Тем не менее, Комиссия по аудиторской деятельности подготовила и одобрила 37 стандартов, одну методику аудиторской деятельности и перечень терминов и определений к ним. Неопределенный правовой статус этих документов приводил к тому, что часть аудиторских фирм выполняла требования этих документов, часть – ориентировалась непосредственно на положения международных стандартов аудита (МСА), не учитывая при этом российскую специфику, а часть аудиторских фирм вообще никаким стандартам не следовала. При этом и первые, и вторые, и третьи выдавали своим клиентам аудиторские заключения одного и того же образца.

С принятие Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 119 – ФЗ данный правовой вакуум устранен: в законе указывается, что федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности должны утверждаться Правительством РФ, а в случае их несоблюдения к виновным могут быть применены строгие меры.

Постановлением Правительства от 23 сентября 2002 г. № 696 утверждены федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности.

При помощи аудиторских правил (стандартов) формируются единые требования, обеспечивающие качество и надежность аудита, а также определенный уровень гарантии результатов аудиторской проверки при их соблюдении и качество профессиональной деятельности аудиторов как специалистов в своей области.

Аудиторские правила (стандарты) могут быть использованы не только аудиторскими организациями, но и иными предприятиями как в качестве рекомендаций при проведении внутреннего аудита, так и в качестве руководства при рассмотрении компетентности и качества работы аудитора.

В целях унификации подходов к аудиту на международном уровне Международный комитет аудиторской практики (IАРС), действующий в рамках Международной федерации бухгалтеров (IFAC), разрабатывает международные правила (стандарты) проведения. Во многом развитие международных стандартов и нормативов аудита связано с унификацией принципов учета и отчетности. В настоящее время национальные особенности учета, конечно, сохраняются, однако стремление к выработке общих подходов становится объективной реальностью. Происходит это по целому ряду причин. К внешним факторам, обуславливающим разработку МСА, относятся:

Развитие транс – национальных корпораций;

Развитие фондового рынка;

Формирование единого рынка финансовых услуг;

Международная интеграция.

Являясь одной из отраслей сферы услуг, аудит не может развиваться независимо от основных тенденций развития экономики. Так аудиторские услуги традиционно развивались как международные, что привело к созданию мультинациональных компаний и профессиональных международных организаций.

К внутренним факторам можно отнести разработку международных стандартов аудита осуществляемую международными организациями:

Комитет по международным бухгалтерским стандартам (IASC);

Комитет по стандартам финансового учета (FASB);

Комиссия по ценным бумагам и биржам;

Управление по международным стандартам;

Европейское экономическое общество и др.

Однако, национальные профессиональные организации стремились препятствовать проникновению «иностранных» правил. Вопросы такой политики в области аудита были рассмотрены в рамках Уругвайского раунда ГАТТ/ГАТС (Генеральное соглашение по торговле и услугам), в результате которого предусмотрено установление ограничений для государственного вмешательства на рынке финансовых услуг с тем, чтобы снять ограничение доступа на национальные рынки, что призвано обеспечить создание по-настоящему глобального рынка. Также в рамках ГАТС установлено взаимное признание критериев профессионализма, включая требования к образованию, квалификационным экзаменам и опыту аудиторов.

В рамках Единого Европейского Акта 1986 г. было принято решение о взаимном признании дипломов и сертификатов аудиторов, создание единой системы квалификационных экзаменов. К унификации международных стандартов аудита приводит и высокая степень монополизации в области аудиторских и консультационных услуг, где более 90 % рынка принадлежит десяти-двенадцати фирмам-лидерам. Очевидно, что в этом случае не обойтись без разработки единой стратегии и методологии аудита и консалтинга, а также единых стандартов качества, которые удовлетворили бы клиентов.

При Совете Международной федерации бухгалтеров (МФБ) существует Комитет международной аудиторской практики (КМАП). Основной задачей деятельности, которого является обеспечение единообразия аудиторской практики и сопутствующих услуг путем выпуска международных стандартов, регламентирующих деятельность аудиторских фирм и аудиторов.

Следует отметить, что разработанные КМАП нормативы, не являются обязательными к применению. Поэтому регулирование международных нормативов в соответствии с практикой, установившейся при аудите финансовой информации, осуществляется на локальном уровне, т. е. соответствующими органами власти или профессиональными объединениями в пределах национальных границ.

Большое внимание КМАП уделяет изучению и обобщению практики различных стран и выработке на основе национальных нормативов универсальных норм, рассчитанных на международное применение.

Помимо международных стандартов аудита, существует целый ряд национальных стандартов профессиональной деятельности аудиторов, например, американские GAAS — общепринятые аудиторские стандарты проверки финансовой отчетности, непосредственно определяющие качество деятельности аудиторов и включающие такие основные положения, как «квалификация аудитора, независимость, профессионализм, планирование и контроль, изучение структуры внутреннего контроля, достаточная, компетентная и доказательная информация».

Структура стандартов в настоящее время состоит из следующих стандартов:

Международные Стандарты по аудиту (МСА 100-999);

Положения по международной аудиторской практике (1000-1100).

Международные Стандарты по Обзорным Проверкам (ISREs 2000-2999);

Международные Стандарты по заданиям, подтверждающим достоверность информации (ISAEs 3000-3999);

Международные Стандарты по сопутствующим услугам (ISRSs 4000-4999).

В свою очередь система МСА состоит почти из полусотни стандартов разбитых на девять групп (Приложение 1).

Вводные аспекты (100-199).

Обязанности (200-299).

Планирование (300-399).

Внутренний контроль (400-499).

Аудиторские доказательства (500-599).

Использование работы третьих лиц (600-699).

Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений) (700-799).

Специализированные области (800-899).

Сопутствующие услуги (900-999).

Необходимо отметить, что в последние годы ведется большая работа по разработке МСА: так в 2002-2005 гг. разработаны семь абсолютно новых стандартов, которые повлияли на 22 других МСА. В тот же период, начался пересмотр 17 существующих стандартов, девять стандартов изъяты. 19 МСА находятся в стадии пересмотра в настоящий момент.

Международные стандарты написаны в повествовательной форме, содержат большое количество примеров и рекомендаций. В МСА аудиторам предлагается несколько альтернативных вариантов действий и доброжелательно подсказывается аудитору, как ему целесообразно поступать, чтобы не разориться из-за судебных преследований клиентов или иных пользователей бухгалтерской отчетности, при том, что аудитор, возможно, делал все добросовестно.

Для пояснения МСА выпускаются Положения по международной аудиторской практике, статус которых ниже чем статус МСА.

Общепринятые стандарты аудита были разработаны AICPA (США) в 1947 г. и претерпели минимальные изменения. Эти стандарты настолько специфичны, чтобы служить сколько-нибудь значимым руководством для практиков.

Эти десять стандартов обобщены в три группы:

Общие стандарты,

Стандарты работы на объекте,

Стандарты заключений.

Для толкования общепринятых стандартов аудита AICPA были выпущены Положения по стандартам аудита (SAS), которые представляют наиболее авторитетный справочный материал, доступный аудиторам.

Виды аудита.

№ пп. |

Критерии |

Виды |

1 |

По отношению к пользователям информации |

1. Внешний 2. Внутренний |

2 |

По отношению к требованиям законодательства |

1. Обязательный 2. Инициативный |

3 |

По объектам аудита |

1. Банковский 2. Аудит страховых организаций 3. Аудит бирж, инвестиционных институтов и внебюджетных фондов 4. Общий 5. Государственный |

4 |

По назначению |

1. Аудит финансовой отчетности 2. Налоговый 3. Аудит на соответствие требованиям 4. Ценовой 5. Управленческий (производственный) аудит 6. Аудит хозяйственной деятельности 7. Специальный (экологический, операционный и др.) |

5 |

По времени осуществления |

1. Первоначальный 2. Согласованный (повторяющийся) 3. Оперативный |

6 |

По характеру проверки |

1. Подтверждающий 2. Системно-ориентированный 3. Аудит, базирующийся на риске |

Поскольку о внешнем аудите уже было рассказано достаточно подробно, нет необходимости вновь его рассматривать.

Основными объектами внутреннего аудита являются решение отдельных функциональных задач управления, разработка и проверка информационных систем предприятия. Объекты внутреннего аудита могут быть различными в зависимости от особенностей экономического субъекта и требований его руководства и (или) собственников. Внутренний аудит — неотъемлемая часть управленческого контроля предприятия; он может быть и независимым, т. е. непосредственно подчиняться не исполнительному органу предприятия, а внешним учредителям.

В правилах (стандартах) аудиторской деятельности Российской Федерации дается следующее определение:

внутренний аудит — организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников и регламентированная его внутренними документами система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля.

Внутренний аудит — один из способов контроля за эффективностью деятельности звеньев структуры экономического субъекта.

Проведение внутреннего аудита имеет для руководства и (или) собственников экономического субъекта информационное и консультационное значение, поскольку призвано содействовать оптимизации деятельности экономического субъекта и выполнению обязанностей его руководства.

Потребность во внутреннем аудите возникает на крупных предприятиях в связи с тем, что высшее руководство не занимается повседневным контролем деятельности организации и низших управленческих структур. Внутренний аудит дает информацию об этой деятельности и подтверждает достоверность отчетов менеджеров. Внутренний аудит необходим главным образом для предотвращения потери ресурсов и осуществления необходимых изменений внутри предприятия.

Организация, роль и функции внутреннего аудита определяются самим экономическим субъектом, т. е. его руководством и (или) собственниками, в зависимости от:

содержания и специфики деятельности экономического субъекта;

объемов показателей финансово-экономической деятельности экономического субъекта;

сложившейся системы управления экономического субъекта; состояния внутреннего контроля.

Функции внутреннего аудита могут выполнять специальные службы или отдельные аудиторы, состоящие в штате экономического субъекта, ревизионные комиссии (ревизоры), привлекаемые для целей внутреннего аудита сторонние организации и (или) внешние аудиторы.

В определенной мере функции внутренних аудиторов выполняют ревизорские группы при бухгалтериях крупных предприятий, подчиненные главному бухгалтеру или финансовому директору, однако функции внутренних аудиторов шире.

Как правило, к функциям внутреннего аудита относятся: проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению этих систем;

проверка бухгалтерской и оперативной информации, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составления на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам;

проверка соблюдения законов и других нормативных актов, а также требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руководства и (или) собственников;

проверка деятельности различных звеньев управления; оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка контрольных проверок в филиалах, структурных подразделениях экономического субъекта;

проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества экономического субъекта;

работа над специальными проектами и контроль за отдельными элементами структуры внутреннего контроля;

оценка используемого экономическим субъектом программного обеспечения;

специальные расследования отдельных случаев, например подозрений в злоупотреблениях;

разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления.

Внутренний аудит не только дает информацию о деятельности самой организации, но и подтверждает правильность и достоверность отчетов менеджеров. Используя информацию внутреннего аудита, руководство предприятия может оперативно и своевременно осуществлять необходимые изменения внутри предприятия.

Объективность внутреннего аудита обеспечивается степенью независимости в структуре управления экономического субъекта. Это требование к внутреннему аудиту, как правило, обеспечивается тем, что он подчиняется и обязан представлять отчеты только назначившему его руководству и (или) собственникам и независим от руководителей проверяемых филиалов экономического субъекта, структурных подразделений, органов внутреннего контроля и т. п.

Внутренний аудитор — это сотрудник подразделения внутреннего аудита, организованного экономическим субъектом.

Внутренними аудиторами являются сотрудники, находящиеся в штате предприятия и подчиненные его руководству.

Внутренний аудитор выполняет следующие функции:

проверка систем контроля в целях выработки политики компании в рамках законодательства;

оценка экономичности и эффективности операций компании;

проверка уровней достижений программных целей;

подтверждение точности информации, используемой руководством при принятии решений.

Ответственность за выполнение своих обязанностей аудитор несет только перед собственниками и (или) руководством предприятия.

Задачи внутреннего аудита определяются руководством исходя из потребностей управления как подразделениями предприятия, так и предприятием в целом.

Внутренний аудит решает следующие задачи:

контроль за состоянием активов и недопущение убытков;

подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных процедур;

анализ эффективности функционирования системы внутреннего контроля и обработки информации;

оценка качества информации, выдаваемой управленческой информационной системой.

Таким образом, в рамках внутреннего аудита осуществляется не только детальный контроль за сохранностью активов, но и контроль за политикой и качеством менеджмента.

Несмотря на кажущиеся различия, внутренний и внешний аудит во многом дополняют друг друга. Многие функции внутренних аудиторов могут быть выполнены приглашенными независимыми аудиторами; при решении многих задач внутренние и внешние аудиторы могут использовать одинаковые методы — разница заключается лишь в степени точности и детальности применения этих методов.

В табл. 1.4 представлены основные особенности и отличия внутреннего и внешнего аудита.

Таблица 1.4 Особенности внутреннего и внешнего аудита

Факторы |

Внутренний аудит |

Внешний аудит |

Постановка задач |

Определяется собственниками и (или) руководством, исходя из потребностей управления как подразделениями предприятия, так и предприятием в целом |

Определяется договором между независимыми сторонами: предприятием и аудиторской фирмой (аудитором) |

Объект |

Решение отдельных функциональных задач управления, разработка и проверка информационных систем предприятия |

Главным образом система учета и отчетности предприятия |

Цель |

Определяется руководством предприятия |

Определяется законодательством по аудиту: оценка достоверности финансовой отчетности и подтверждение соблюдения действующего законодательства |

Средства |

Выбираются самостоятельно (либо определяются стандартами внутреннего аудита) |

Определяются общепринятыми аудиторскими стандартами |

Вид деятельности |

Исполнительская деятельность |

Предпринимательская деятельность |

Организация работы |

Выполнение конкретных заданий руководства |

Определяется аудитором самостоятельно, исходя из общепринятых норм и правил аудиторской проверки |

Взаимоотношения |

Подчиненность руководству предприятия, зависимость от него |

Равноправное партнерство, независимость |

Субъекты |

Сотрудники, подчиненные руководству предприятия и находящиеся в штате предприятия |

Независимые эксперты, имеющие соответствующий аттестат на право заниматься этим видом предпринимательства |

Квалификация |

Определяется по усмотрению руководства предприятия |

Регламентируется государством |

Оплата |

Начисление заработной платы по штатному расписанию |

Оплата предоставленных услуг по договору |

Ответственность |

Перед руководством за выполнение обязанностей |

Перед клиентом и перед третьими лицами, установленная законодательными и нормативными актами |

Методы |

Методы могут быть одинаковыми при решении одинаковых задач (например, оценка достоверности информации). Имеются различия в степени точности и детальности |

|

Отчетность |

Перед собственниками и (или) руководством |

Аудиторское заключение может быть опубликовано, письменная информация (отчет) передается клиенту |

По отношению к требованиям законодательства различают обязательный и инициативный аудит. Аудит распространяется на всех экономических субъектов, включая органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления. Любой экономический субъект вправе по собственной инициативе пригласить аудиторов. Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта (его руководства, собственников, акционеров и т. п.), считается инициативным (добровольным); характер и масштабы такого аудита определяет заказчик.

Обязательный аудит регламентируется государством. Обязательный аудит согласно закону об аудиторской деятельности в Российской Федерации — это ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя.

Обязательный аудит осуществляется в случаях, если:

организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества;

организация является кредитной организацией, страховой организацией или обществом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, инвестиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, источником образования средств которого являются предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные отчисления, производимые физическими и юридическим лицами, фондом, источниками образования средств которого являются добровольные отчисления физических и юридических лиц;

объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает в 500 тыс. раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда (МРОТ) или сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 200 тыс. раз установленный законодательством Российской Федерации МРОТ;

организация является государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, если финансовые показатели его деятельности соответствуют указанным выше нормативам. Для муниципальных унитарных предприятий законом субъекта Российской Федерации финансовые показатели могут быть понижены;

обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуальных предпринимателей предусмотрен федеральным законом.

Обязательный аудит проводится только аудиторскими организациями. При проведении обязательного аудита в организациях, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации составляет не менее 25%, заключение договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам проведения открытого конкурса. Порядок проведения таких конкурсов утверждается Правительством Российской Федерации.

По объектам аудита различают: банковский аудит; аудит страховых организаций; аудит бирж; инвестиционных институтов и внебюджетных фондов; общий аудит; государственный аудит. На все эти виды аудита (кроме государственного) аудитором необходимо иметь соответствующие аттестаты. Термин «государственный аудит» пока не нашел в России широкого применения, однако в Счетной палате Российской Федерации существуют должности аудитора.

В зависимости от назначения аудит делится на несколько видов.

Аудит финансовой отчетности представляет собой проверку отчетности субъекта с целью вынесения заключения о соответствии ее установленным критериям и общепринятым правилам бухгалтерского учета. Этот аудит проводится сторонними аудиторами, приглашенными компанией, отчеты которой проверяются. Результаты аудита финансовой отчетности публикуются компанией и рассылаются широкому кругу пользователей — владельцам акций, кредиторам, органам государственного регулирования и др.

Налоговый аудит — это аудиторская проверка правильности и полноты начисления и уплаты налогов, соблюдения налоговой политики.

Аудит на соответствие требованиям — это анализ определенной финансовой или хозяйственной деятельности субъекта в целях определения ее соответствия предписанным условиям, правилам или законам. Если такие условия (например, внутренние правила контроля) установлены администрацией, то этот вид аудита осуществляют сотрудники предприятия, выполняющие функцию внутренних аудиторов. Если же условия установлены кредиторами (например, требование поддержания определенного соотношения между оборотным капиталом и краткосрочными обязательствами), то, поскольку выполнение этих условий часто находит отражение в финансовых отчетах компании, этот вид аудита проводится вместе с аудитом финансовых отчетов либо как специальный аудит.

Ценовой аудит — это проверка обоснованности установления цены на заказ. Применяется в развитых странах при проверке обоснованности бюджетных ассигнований (например, расходов на конкретный оборонный заказ).

Управленческий (производственный) аудит — это проверка и совершенствование организации и управления предприятием, качественных сторон производственной деятельности, оценка эффективности производства и финансовых вложений, производительности, рациональности использования средств, их экономии.

Управленческий аудит, выполняемый независимыми аудиторами, — один из видов консультационных услуг клиенту, предоставляемый для повышения эффективности использования его мощностей и ресурсов.

Аудит хозяйственной деятельности довольно близок к управленческому аудиту и представляет собой систематический анализ хозяйственной деятельности организации, проводимый для определенных целей. Этот вид аудита, который иногда называют аудитом эффективности работы или административного управления организации, преследует следующие цели:

оценка эффективности управления;

выявление возможностей улучшения хозяйственной деятельности;

внесение рекомендаций относительно улучшения деятельности или дальнейших действий.

Аудит хозяйственной деятельности может быть проведен как по заказу администрации, так и по требованию третьей стороны, в том числе и государственных органов.

Специальный аудит (экологический, операционный и др.) — это проверка конкретных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, соблюдения определенных процедур, норм и правил, проводится обычно с целью подтвердить законность, добросовестность и эффективность деятельности управляющих, правильность составления налоговой отчетности, использования социальных фондов и др.

По времени осуществления различают первоначальный, согласованный (повторяющийся) и оперативный аудит.

Первоначальный аудит проводится аудитором (аудиторской фирмой) впервые для данного клиента. Это существенно увеличивает риск и трудоемкость аудита, так как аудиторы не располагают необходимой информацией об особенностях деятельности клиента, его системе внутреннего контроля.

Согласованный (повторяющийся) аудит осуществляется аудитором (аудиторской фирмой) повторно или регулярно и основан поэтому на знании специфики клиента, его положительных и отрицательных сторон в организации бухгалтерского учета, результатах длительного сотрудничества с клиентом (консультирование, помощь в организации системы внутреннего контроля).

Практика работы аудиторских фирм свидетельствует о том, что согласованный (повторяющийся) аудит предпочтителен и для аудиторов, которые в течение многих лет основательно изучают деятельность клиента, и для клиента, который получает высококвалифицированные, всесторонние, основанные на многолетнем длительном сотрудничестве помощь и оценку.

Более того, смена клиента аудиторской фирмы зачастую вызывает настороженность как у потребителей информации, так и у новых аудиторов.

Отрицательной стороной повторяющегося аудита является постепенная утрата независимости аудиторов от клиента. Международная федерация бухгалтеров (МФБ, или IFAC) рассматривает вопрос об ограничении срока повторяющегося аудита 3—5 годами.

Оперативный аудит — это кратковременная аудиторская проверка для вынесения общей оценки состояния учета, отчетности, соблюдения законодательства, эффективности внутреннего контроля, оценки деятельности.

По характеру проверки различают:

подтверждающий аудит (проверка и подтверждение достоверности бухгалтерских документов и отчетности);

системно ориентированный аудит (аудиторская экспертиза на основе анализа системы внутреннего контроля. Доказано, что при эффективной системе внутреннего контроля вероятность ошибок незначительна и необходимость в слишком детальной проверке отпадает; при наличии неэффективной системы внутреннего контроля клиенту даются рекомендации по ее улучшению);

аудит, базирующийся на риске (концентрация аудиторской работы в областях с более высоким возможным риском, что значительно упрощает аудит в областях с низким риском).

Обязательный аудит, критерии по которым организации подпадают под обязательный аудит.

Обяза́тельный ауди́т — обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя.

В Российской Федерации обязательный аудит регулируется федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

В соответствии с этим законом обязательный аудит должны проводить:

Согласно Закону 400-ФЗ от 28.12.2010, начиная с отчетности за 2010 год, организации с объемом годовой выручки более 400 млн рублей или суммой активов, более 60 млн рублей;

открытые акционерные общества;

кредитные организации;

страховые организации;

товарные и фондовые биржи;

государственные внебюджетные фонды.

По итогам аудиторской проверки составляется аудиторское заключение, которое является составной частью бухгалтерской отчётности.

Виды услуг, оказываемых аудиторскими фирмами.

Аудиторы и аудиторские фирмы помимо проведения проверок (собственно аудиторская деятельность) могут оказывать целый ряд Сопутствующих аудиту услуг (работ):

• по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского (финансового) учета;

• составлению деклараций о доходах и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• финансовому анализу (анализу хозяйственно финансовой деятельности);

• оценке активов и пассивов экономического субъекта;

• консультированию в вопросах финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства,

• обучению и другим вопросам по профилю своей деятельности.

Вместе с тем аудиторы и аудиторские фирмы не могут заниматься какой либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и другой связанной с ней деятельностью.

Аудиторы и аудиторские фирмы не вправе передавать полученные ими в процессе аудита сведения третьим лицам для использования этих сведений в целях предпринимательской деятельности.

Рассмотрим некоторые из перечисленных видов услуг.

Постановка бухгалтерского учета. Этот вид услуг включает комплекс мероприятий, прежде всего:

• определение долговременной учетной политики организации;

• выбор формы бухгалтерского учета;

• подбор комплекса технических средств;

• формирование структуры бухгалтерской службы;

• разработу графика документооборота и должностных инструкций для бухгалтерского персонала и т. д.

Данная услуга носит разовый характер. Наибольшим спросом она пользуется у вновь создаваемых организаций.

Восстановление бухгалтерского учета. Данная услуга также носит разовый характер и выполняется за определенный период. Залогом того, что она будет выполнена своевременно и качественно, является предоставление заказчиком аудиторской фирме (аудитору) всех первичных и прочих необходимых документов.

Восстановление бухгалтерского учета – довольно сложная процедура, поэтому она проводится наиболее квалифицированными сотрудниками аудиторских фирм.

Ведение бухгалтерского учета. Согласно бухгалтерскому законодательству руководители организаций могут передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации (аудиторской фирме) или бухгалтеру специалисту (аудитору).

По желанию клиента сотрудник аудиторской фирмы может работать непосредственно в офисе заказчика, который берет на себя обязательства по предоставлению ему необходимого оборудования, организации рабочего места и т. д.

Если клиент не располагает достаточными средствами для приобретения оргтехники или считает нецелесообразным ее приобретение, не имеет условий для работы сотрудников аудиторской фирмы в своем офисе, он берет на себя обязательства лишь своевременно предоставлять первичные документы. Все остальные функции выполняет аудиторская фирма (аудитор). Как правило, этим видом услуг пользуются организации, у которых нет бухгалтерской службы.

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данный вид услуг может быть либо следствием уже осуществленного аудиторской фирмой комплекса работ по ведению бухгалтерского учета, либо самостоятельным видом услуг, предполагающим также составление и представление отчетов во внебюджетные социальные государственные фонды и статистической отчетности.

Проведение финансового анализа. В последнее время спрос на эту услугу значительно возрос. Это связано с тем, что организации с помощью независимых аудиторов хотят разобраться в причинах своего неудовлетворительного финансового состояния, наметить пути выхода из кризиса, определить, какой вид продукции (работ, услуг) приносит наибольший доход (убыток), воспользоваться методами анализа рентабельности продаж и капитала, финансовой устойчивости, ликвидности и другими аналитическими методами.

Консультационные услуги. Это наименее поддающийся точному определению вид услуг. Он, в частности, включает:

• подготовку разъяснений (в устной и письменной форме) по вопросам налогообложения, правильности взыскания и расчета размеров штрафных санкций за нарушение налогового законодательства;

• рекомендаци по организации первичного учета;

• выработку учетных решений.

Проведение обучения. Это чтение курса лекций, практические занятия, заседания круглых столов, которые ведут специалисты как аудиторской фирмы, так и привлеченные.

Основным отличием услуг такого рода от услуг, связанных с обучением бухгалтерского персонала, является то, что предполагается наличие у обучаемых определенной профессиональной квалификации.

Подготовка бухгалтерского персонала. Этот вид услуг представляет собой «продолжение» такого вида услуг, как постановка бухгалтерского учета. За определенный срок сотрудники аудиторской фирмы подбирают и подготавливают для бухгалтерии организации штат сотрудников, начиная с бухгалтеров по отдельным участкам учета (автоматизированным рабочим местам) и заканчивая главным бухгалтером и финансовым директором.

Кроме того, этот вид услуг включает:

• подготовку и обучение бухгалтеров (начальный курс);

• обучение компьютерному бухгалтерскому учету;

• обучение основам аудиторской деятельности;

• подготовку к сдаче экзаменов для получения квалификационного аттестата бухгалтера профессионала или аудитора.

Издание методических пособий. Обычно этим занимаются наиболее крупные специализированные аудиторские фирмы, имеющие полиграфическую базу.

Аудиторские фирмы могут также оказывать клиентам услуги по оптимальному подбору пособий, начиная с рекомендаций по подписке на периодическую литературу и заканчивая абонементным (постоянным) обслуживанием своих клиентов.

Автоматизация бухгалтерского учета. Это одно из перспективных направлений деятельности аудиторских фирм, которые выбирают на рынке программных средств пакет прикладных программ по автоматизации учета, в наибольшей мере отвечающий условиям организации заказчика; при необходимости адаптируют программы исходя из специфики клиента; сами создают или участвуют в разработке таких программ (консультирование, постановка задачи, тестирование); внедряют их у заказчиков.

Как правило, услуги по подбору, внедрению и наладке системы автоматизации учета тесно связаны с такими услугами, как обучение персонала работе на компьютере, постановка бухгалтерского учета, в частности подбор комплекса технических средств.

Взаимоотношения аудитора (фирмы) с клиентом.

Взаимоотношения аудиторской фирмы с клиентом регулирует договор на оказание аудиторских услуг. Этот документ подтверждает и фиксирует официальное юридическое соглашение интересов участвующих сторон. Договор на оказание аудиторских услуг может иметь существенные отличия от других договоров, используемых в хозяйственной практике. Это, прежде всего, учет в договоре уровня аудиторского риска и, следовательно, разделение ответственности между исполнителем-аудитором и заказчиком-клиентом, а также интересов третьих лиц (пользователей информации финансовой отчетности). Многие руководители и должностные лица организаций, подвергающихся обязательной аудиторской проверке, не совсем четко понимают цель такой проверки, поэтому аудитору необходимо разъяснить и помочь клиенту правильно определить свой заказ в предмете договора В договоре на оказание аудиторских услуг следует точно сформулировать права, обязанности и ответственность сторон. При этом подход должен здесь быть принципиальным, объективным и деловым с таким учетом различных ситуаций, чтобы не нанести ущерба ни клиенту, ни репутации аудиторов. Аудиторы должны начинать свою работу с ознакомления с проверяемым субъектом, для чего изучают учредительные документы, виды деятельности, учетную политику организации и т.д. Большую помощь при этом могут оказать беседы с руководителем и специалистами организации, проведение экспресс-аудита путем устного тестирования. Необходимо также ознакомиться с отчетностью, ее основными показателями, чтобы выяснить масштабы деятельности организации и результаты ее работы за исследуемый период. Специфика деятельности организации, объем и сложность работы требуют определения четкой последовательности этапов при проведении аудита и правильного распределения обязанностей между аудиторами. Аудиторская проверка ограничена во времени. Поэтому для того, чтобы своевременно и качественно провести аудит, к ней следует тщательно подготовиться. Необходимым средством такой подготовки являет всестороннее продуманное планирование аудита. Планирование включает в себя составление плана ожидаемых работ и разработку аудиторской программы. Планирование включает в себя разработку графиков, определение срок и обсуждение их с клиентом, проведение инструктажа с аудиторами, организацию связей с подразделениями клиента, обсуждение стратегии и подготовки к аудиту с клиентом. Аудитор в ходе планирования и проведения аудиторской проверки обязан достичь понимания системы бухгалтерского учета; внимательно изучить его организацию и документооборот клиента, описать эту систему, проанализировать ее слабые и сильные стороны. Понимание закономерностей функционирования системы бухгалтерского учета, способов и методов его ведения, позволит аудитору грамотно организовать процесс получения аудиторских доказательств и, соответственно, более эффективно и качественно провести проверку. Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Разъяснения, предоставляемые руководством экономического субъекта» устанавливает, что аудитор, перед обращением к руководству проверяемого экономического субъекта с целью получения официального разъяснения, должен иметь письменное доказательство, подтверждающее понимание руководством экономического субъекта того факта, что оно не несет ответственность за предоставление бухгалтерской отчетности, а также подтверждение осведомленности о своей ответственности за предоставление аудитору всей необходимой для аудита точной, относящейся к делу информации. В стандарте говорится, что отказ руководства экономического субъекта предоставить информацию по запросу аудитора может непосредственным образом повлиять на формирование мнения аудитора, а в существенных случаях должно расцениваться аудитором как ограничение объема аудита и как фактор, который может привести к подготовке аудиторского заключения, отличного от безусловно положительного. Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Общение с руководством экономического субъекта» определяет основные требования к общению аудиторской организации с руководством экономического субъекта и перечисляет основные принципы профессиональной этики: независимость, честность и объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность информации, профессиональное поведение. Общение с руководством экономического субъекта может осуществляться как в устной форме, во время посещения профессиональными сотрудниками аудиторской организации экономического субъекта, так и в письменной форме, путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического субъекта. После проведения всех необходимых процедур проверки аудитор должен оценить полноту и качество исполнения всех пунктов плана и программы аудита, провести классификацию, систематизацию и аналитических обзор результатов проверки. После оценки результатов осуществляемой проверки аудитор приступает к составлению отчета и оформлению аудиторского заключения. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности представляет собой мнение аудитора о достоверности этой отчетности. Оно должно содержать оценку аудитора соответствия во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности нормативным актам, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в РФ. Аудиторское заключение является официальным юридическим документом для всех физических и юридических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и судебно-следственных органов. Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам обязательного аудита бухгалтерской отчетности, является неотъемлемой частью этой отчетности и имеет юридический статус.

Аудиторский риск. Страхование аудиторской деятельности.

Аудиторский риск — объективно существующая вероятность не выявления возможных существенных неточностей и отклонений в бухгалтерской отчетности от реальных данных, возникающая в ходе аудиторской проверки[1][2].

Аудиторский риск помогает субъективно определить вероятность признания того, что по итогам аудиторской проверки бухгалтерская отчетность может:

либо может содержать невыявленные существенные искажения после подтверждения ее достоверности;

либо содержит существенные искажения, когда на самом деле таких искажений нет. Аудитору следует использовать своё профессиональное суждение для оценки аудиторского риска и соответственно разрабатывать аудиторские процедуры, необходимые для снижения риска до приемлемо низкого уровня. Аудиторский риск базируется на оценке риска неэффективности системы учёта клиента, риска неэффективности системы внутреннего контроля клиента, риска не выявления ошибок клиента[2]. Аудиторский риск является предметом страхования

Страхование аудиторской деятельности

Аудиторская выборка, ее виды.

Аудиторская выборка — это применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной статьи отчетности или группы однотипных операций.

Она дает возможность аудитору получить и оценить аудиторские доказательства в отношении некоторых характеристик элементов, отобранных для того, чтобы сформировать или помочь сформировать выводы, касающиеся генеральной совокупности, из которой произведена выборка

Различают следующие виды выборки:

представительная (репрезентативная) — элементы ее генеральной совокупности имеют равную вероятность быть отобранными;

непредставительная (нерепрезентативная) — элементы ее генеральной совокупности не имеют равную вероятность быть отобранными. Аудитор полагается на свое профессиональное суждение при отборе элементов.

Существенность в аудите, ее взаимосвязь с аудиторским риском.

Под уровнем существенности (далее — существенность) понимается то предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения.

Аудитор обязан принимать во внимание две стороны существенности в аудите: качественную и количественную. С качественной точки зрения аудитор должен использовать свое профессиональное суждение для того, чтобы определить, носят или не носят существенный характер отмеченные в ходе проверки отклонения порядка совершенных экономическим субъектом финансовых и хозяйственных операций от требований нормативных актов, действующих в Российской Федерации. С количественной точки зрения аудитор должен оценить, превосходят ли по отдельности и в сумме обнаруженные отклонения (с учетом прогнозируемой величины неотмеченных отклонений) количественный критерий - уровень существенности.

Существенность является величиной относительной, то есть зависит от масштабов деятельность организации и конкретных условий ее хозяйствования.

Поскольку существенность является величиной относительной, расчет абсолютного значения существенности (т. е. денежной оценки предельной ошибки) производится аудитором применительно к каждой проверяемой организации в отдельности. При нахождении абсолютного значения существенности аудитор принимает за основу наиболее важные показатели, характеризующие достоверность отчетности экономического субъекта, подлежащего аудиту, далее называемые базовыми показателями бухгалтерской отчетности.

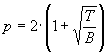

абсолютного уровня существенности (S) в целом по предприятию.

![]() ,

где

,

где

S - уровень существенности в денежном выражении (руб.); В - сальдо баланса на конец отчетного периода, подлежащего аудиторской проверке (руб.); р - установленный аудитором процент существенности (%), определяемый по изложенному ниже правилу:

,

где

,

где

Т - денежный оборот за период как сумма оборотов по всем счетам бухгалтерского учета (руб.).