- •2. Гидросфера земли: история, границы, структура, свойства воды

- •2.1. Районирование мирового океана

- •2.2. Тепловой баланс земли

- •2.3. Круговороты воды в природе

- •2.4. Водный баланс земли

- •2.1. Аномалии физических свойств воды и их экологические последствия

- •II. Теплоемкость воды в 5-30 раз выше, чем у других веществ (кроме водорода и аммиака).

- •Фото. 2.1. Несмотря на сокращение ледников последние 30 лет, «Всемирный потоп» Земле не грозит благодаря высокой удельной теплоте плавления льда.

- •V. Точки замерзания (00с) и кипения (1000с) воды также оказываются аномальными – не соответствуют молекулярной массе.

- •Фото.2.2. Обитатели больших глубин выживут даже в случае наступления на планете «ядерной зимы».

- •Фото.2.4. Гигантские (до 110 м) секвои растут благодаря «адгезии»

- •2.2. Причины аномалий физических свойств воды: строение, структура и геометрия молекулы воды.

- •2.3. Геометрия молекулы воды и золотая пропорция

- •Фото.2.6. Храм Афины - Парфенон

- •Фото.2.7. Храм Василия Блаженного.

- •2.4. Химические свойства воды и ее химический состав в океане

- •Фото.2.8. Первый артезианский источник в провинции Артуа (Франция)

- •Фото.2.9. Ламантины помогли а. Гумбольдту обнаружить в океане «колодцы» с пресной водой – выходы артезианских вод.

- •2.5. Природа солености морских вод

- •Литература

- •Вопросы для закрепления материала

2.2. Причины аномалий физических свойств воды: строение, структура и геометрия молекулы воды.

Одно из объяснений такого аномального поведении воды уходит в дебри ее молекулярного строения. Даже в самой популярной форме звучит оно сегодня следующим, таинственным образом. Вода не подчиняется логике законов физики, которым следуют другие вещества «из-за свойств атомов кислорода и водорода, из-за их структурного расположения в молекуле, из-за определенного поведения электронов в молекуле ...». Если конкретизировать эти заключения, то выяснится, что в нормальных условиях простая молекула H2O, состоящая из одного атома кислорода и двух атомов водорода представляет собой газ (рис.2.11).

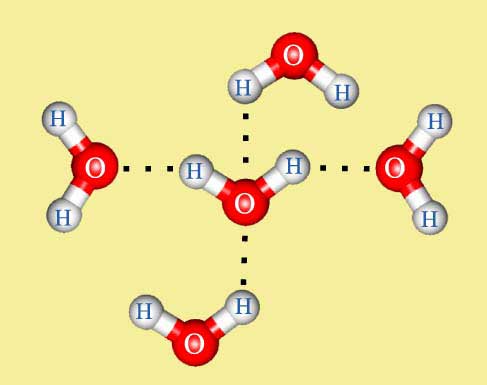

Рис.2.11. Простая молекула Н2О представляет собой пар. С помощью водородных связей (точки) простые молекулы Н2О способны объединяться в группы.

Быть воде – водой позволяет уникальное свойство этих трехатомных молекул в процессе физического взаимодействия объединяться в группы с помощью водородных связей, возникающих в результате электростатического взаимодействия между отрицательным зарядом кислорода одной молекулы воды и частичным положительным зарядом водорода соседней молекулы (точки на рис.2.8). Такие же связи, кстати, существуют и у других соединений водорода - в большинстве биологических молекул, например, углеводов, белков, нуклеиновых кислот..

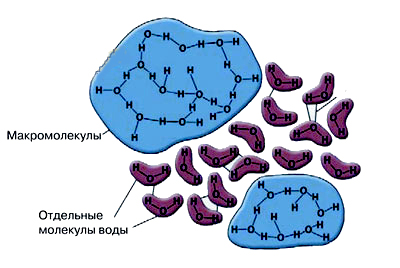

Группы молекул Н2О, объединяются, таким образом, посредством водородных связей в более крупную молекулу - кластер (H2O)Х, не теряя в этом ансамбле своей индивидуальности (рис.2.12.). Величина Х может меняться от 3 до 6. Вода, таким образом, является сложным химическим веществом. Она состоит из повторяющихся кластеров, содержащих от 3 до 6 одиночных молекул H2O. Действительная формула воды имеет вид среднего между Н6О3 и Н12О6. Устойчивость «сцепки» отдельных молекул воды в кластере обеспечивают водородные связи, которые между молекулами Н2О в 24 раза слабее, чем связи между атомами кислорода и водорода в самой молекуле Н2О.

Рис.2.12.

Кластеры (синий) – сложные комплексы

молекул Н2О,

скрепленных между собой внутри комплекса

водородными связями.

Рис.2.12.

Кластеры (синий) – сложные комплексы

молекул Н2О,

скрепленных между собой внутри комплекса

водородными связями.

Они начинают распадаться при температуре 100С и полностью разрушаются при нагревании водяного пара до 600С. Тем не менее, единой модели структуры воды пока не существует.

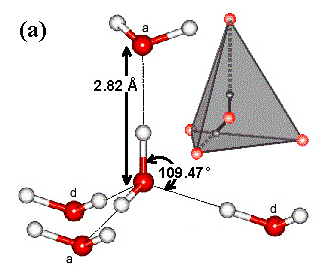

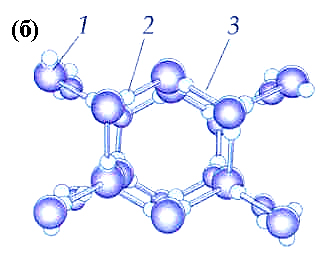

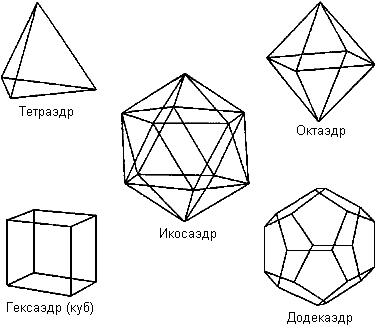

В 1933 г. английские ученые Дж. Бернал и Фаулер предложили первую теорию о тетраэдической структуре воды. Согласно ее положениям каждая молекула Н2О может одновременно образовывать четыре водородные связи с другими простыми молекулами под строго определенными углами, равными 109,47°, направленных к вершинам тетраэдра (рис.2.13а). Это не позволяет такому кластеру при замерзании создавать плотную структуру и лед менее плотный, чем жидкая вода. При этом в структурах льда этот тетраэдр оказывается правильным (рис.2.13б).

Рис.2.13. Гипотетическая схема модели структуры льда

(а – тетраэдры; б – положение молекул воды в структуре льда:

1 – атом кислорода, 2 – атом водорода, 3 – водородные связи).

У жидкой воды, кроме тетраэдрических, могут быть и другие формы водородных связей, например, додекаэдров – двенадцатигранников (рис.2.14).

Рис.2.14. Возможные варианты форм водородных связей в молекуле воды.

При таянии льда - переходе его в воду, тетраэдры начинают распадаться, но в каком количестве и с какой скоростью – пока неизвестно. По мнению разных ученых при плавлении льда разрывается от 11 до 50% водородных связей, а некоторые полагают, что таких разрывов не происходит вообще.

Чистая вода, таким образом, в любых агрегатных состояниях оказывается практически мало изученной чрезвычайно гибкой, изменчивой равновесной структурной смесью пара, льда и жидкости. Факт существования в реальных термодинамических условиях Земли вещества одновременно в трех фазах, чутко реагирующего на малейшие изменения давления, температуры и магнитных полей, свидетельствует о необычайной сложности его природы. Известный геофизик, океанолог академик В.В.Шулейкин (1885-1979) отмечал, что «Среди всех веществ, изучаемых физиками и физико-химиками, вода во многих отношениях является самым трудным».

В этой связи становится понятным заключение некоторых исследователей о том, что: «К сожалению, науки о воде не могут похвастаться большими успехами в разгадке особенностей структуры воды. До настоящего времени мы обладаем на этот счет лишь более или менее правдоподобными гипотезами, еще далекими от превращения их в общепринятую теорию воды, которая объяснила бы все ее аномальные особенности и более чем странное поведение».

Так называемые сложные ассоциированные молекулы пара (Н2О), воды (Н2О)2 и льда (Н2О)3, находятся в описанных кластерах в подвижном равновесии. В воде, иными словами, все время происходит переход молекул чисто воды в молекулы льда и наоборот, при этом их соотношение при каждой температуре всегда остается постоянным. Другое дело, что многочисленные конкретные схемы строения этих молекул все еще остаются гипотетическими (см. рис.2.14), так как возможности прямого наблюдения кластеров ограничены и экспериментаторы «компенсируют аппаратурные недостатки интуицией и теоретическими построениями». Разделить же кластер на отдельные молекулы, по мнению современных ученых, невозможно – «простая» вода «не торопится раскрывать свои внутренние секреты».

Экологические последствия кластерного строения воды:

Если бы вода при испарении оставалась в виде кластера, содержащего несколько молекул Н2О, то водяной пар был бы значительно тяжелее воздуха, состоящего в основном из молекул азота и кислорода. В результате, наша планета оказалась бы в условиях постоянного густого тумана вряд ли пригодных для жизни. Но при испарении кластеры воды распадаются и она превращается в простой легкий газ Н2О, который насыщает земную атмосферу.

Не менее полезным для природы оказывается многоликость воды и с точки зрения ее гигиены. Физикам известно, что, при образовании кристаллов, вещества самоочищаются, вытесняя из кристаллической решетки «все лишние» примеси. То же происходит и с водой. После ее замерзания «грязь» остается в воздухе и жидкости. Даже в покрытом смогом небе, грязной луже или соленом море снежинки блестят белизной, льдинки оказываются прозрачными, а айсберги - химически чистыми

Кластерное строение воды спасает планету еще от одного ненастья – сезонных наводнений и повышений уровня Мирового океана. Лед и снег, обладая высокой отражательной способностью, предохраняют полярные области Земли от чрезмерного перегрева и, соответственно, катастрофического сезонного таяния ледников.

С позиции кластеров легко объяснить также аномалии плотности и объема воды. При охлаждении ее сложной молекулы параллельно идут два процесса: нормальный - уменьшение объема за счет сокращения амплитуды колебания атомов молекул воды и аномальный - его увеличение за счет образования больших, менее плотных ледяных молекул. До температуры 40С преобладает первый процесс, а ниже - второй. В момент сравнивания их интенсивности, т.е. при 40С, мы получаем максимальную плотность воды. При образовании льда (замерзании) резко увеличивается количество ледяных молекул и плотность воды также резко снижается.

Аналогичным образом обстоят дела и с аномалиями теплоемкости. При нагревании воды до 300С интенсивность процесса образования легких ледяных молекул снижается и теплоемкость воды уменьшается. Выше этой температуры начинает преобладать “нормальный” процесс образования молекул воды и соответственно возрастает ее теплоемкость.

При повышении давления температура плавления твердых тел, как известно, понижается. В молекулярной смеси вода-лед, при температурах ниже 300С рост давления активизирует процесс преобразования ледяных молекул в водяные, что сопровождается “ненормальным” уменьшением вязкости воды. После 300, когда ледяные молекулы практически все “растаяли”, среди водяных молекул начинается “нормальный” процесс роста вязкости от повышения давления.

Справедливости ради отметим, что такое объяснение “неправильности” изменения физических свойств воды при изменении температуры и давления оказывается не единственным. В 1930-е – 1960-е гг. учеными было высказано много гипотез строения воды. Тем не менее, всех их объединяет то, что вода признается сложной равновесной смесью молекул различных структурных форм. Так что, как видите, не проста наша водица, ох как не проста!