- •Механизм и биомеханика вдоха и выдоха. Использовать схему модели Дондерса. Перечислить и указать роль мышц вдоха и выдоха.

- •Альвеолярный воздух как газовая константа организма. Качественная и количественная характеристика. Механизмы, обеспечивающие постоянство состава альвеолярного воздуха для газообмена.

- •Характеристика давления в плевральной полости и легких в разные фазы дыхательного цикла. Его значение. Понятие пневмоторакса.

- •Механизмы газообмена в большом круге кровообращения. Роль карбоангидразы.

- •Характеристика кривой диссоциации оксигемоглобина. Факторы, влияющие на образование и диссоциацию оксигемоглобина. Принципы оксигемометрии, значение метода

- •Виды транспорта углекислого газа кровью в процентном соотношении. Роль карбоангидразы.

- •Роль бронхиального дерева в системе в дыхания. Механизмы регуляции тонуса бронхов. Факторы, влияющие на бронхиальную проводимость. Методы её оценки.

- •Понятие эластической тяги легких и поверхностного натяжения альвеол. Роль в биомеханике вдоха и выдоха. Значение сурфактанта.

- •Принципы пневмотахометрии, клиническое значение метода. Показа-тели нормы, физиологическое обоснование причин отклонений объёмной скорости вдоха-выдоха от нормы.

- •Характеристика жизненной ёмкости лёгких. Методы определения. Факторы, влияющие на её показатели.

- •Функциональная характеристика легочных объемов и емкостей. Спосо-бы их определения. Количественные показатели для человека в условиях покоя.

- •Спирометрия. Принцип и значение метода.

- •Спирография. Принцип метода. Количественная характеристика показа-телей спирограммы с обозначением на её схеме.

- •Локализация структур дыхательного центра. Экспериментальное доказа-тельство методом перерезок ствола мозга на разных уровнях.

- •Бульбарный дыхательный центр, локализация, роль в регуляции дыхания. Понятие автоматии дыхательного центра. Функциональная характеристика его нейронов.

- •Центральные механизмы ритмогенеза. Роль пневмотаксического и апнейстического центров.

- •Характеристика центров эфферентной иннервации основных дыхательных мышц с изображением анатомических схем. Их связь с нейрональными структурами дыхательного центра.

- •Характеристика защитных дыхательных рефлексов: рецепторных зон, центров, эффектов.

- •Значение рецепторов растяжения легких, блуждающего нерва в форми-ровании дыхательного ритма. Схема рефлекса Геринга-Брейера.

- •Функциональная система поддержания газового состава крови. Общая схема. Характеристика исполнительных элементов и способов регуляции конечного полезного результата.

- •Значение газового состава крови в регуляции дыхания. Принцип мульти-параметрического регулирования. Характеристика рецепторных зон. Значение эксперимента Фредерика.

- •Пневмография, принцип метода. Схемы пневмограмма в покое, при задержке дыхания, во время и после гипервентиляции. Причины их изменения.

- •31. Общая характеристика системы выделения. Роль почек, органов дыха-ния, пищеварения и потоотделения.

- •32. Нефрон как функционально-структурная единица почки. Его схема с обозначением основных элементов и процессов, происходящих в них.

- •33. Характеристика процесса фильтрации в нефроне. Фильтрационное давление и факторы, на него влияющие.

- •34. Нервные и гуморальные механизмы регуляции процессов фильтрации в нефроне.

- •35. Характеристика первичной мочи. Количество, скорость образования, состав. Факторы, влияющие на эти показатели.

- •36. Противоточно-множительная система почки (петля Генле). Механизм её функционирования. Роль в концентрировании мочи.

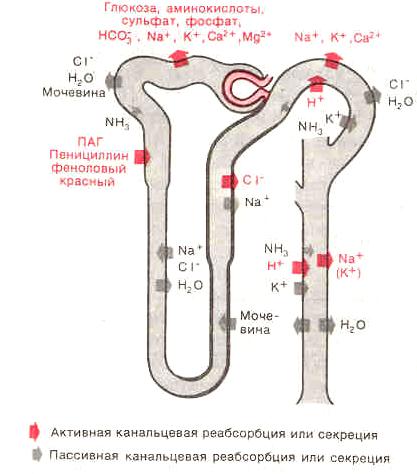

- •37. Характеристика объёмов и механизмов реабсорбции в проксимальных канальцах нефрона. Понятие о пороговых веществах.

- •38. Механизмы и объёмы реабсорбции в дистальных канальцах нефрона.

- •39. Характеристика процесса секреции в нефроне. Механизмы и виды секретируемых веществ. Методы исследования секреции.

- •40. Характеристика процессов в собирательной трубке нефрона. Механизмы в трансмембранного транспорта в ней веществ. Количественная характеристика интенсивности реабсорбции.

- •41. Характеристика объёма и состава конечной мочи. Процесс мочевыведе-ния. Его схема с иннервацией мочевого пузыря и сфинктеров.

- •42. Общая характеристика методов исследования функции почек.

- •43. Понятие клиренса. Принципы использования этого метода для оценки функции почек и способов выведения различных веществ с мочой.

- •44. Понятие внутреннего и внешнего контура в системе мочевыделения. Физио-логическая характеристика её элементов.

- •45. Эндокринная функция почек. Роль биологически активных веществ, инкретируемых почкой в кровь, в регуляции показателей гомеостаза.

- •46. Понятие «осмотического давления», его показатели. Значение для гомеостаза. Характеристика основных осмотически активных веществ плазмы крови.

- •47. Натрийуретический гормон. Механизмы выделения, его физиологичес-кие эффекты в регуляции водно-солевого баланса.

- •48. Баланс кальция в организме и его показатели в крови. Механизмы регу-ляции при участии почек и эндокринной системы.

- •49. Роль почек в поддержании осмотического давления плазмы крови: меха-низмы регуляции реабсорбции натрия и воды при отклонении показателей осмотического давления.

- •50. Роль антидиуретического гормона в регуляции водно-солевого баланса. Механизмы выделения и эффекты.

- •51. Роль почек в поддержании постоянного уровня калия в крови: характе-ристика регуляция его реабсорбции и секреции.

- •52. Механизмы, обеспечивающие поддержание оптимального объёма циркулиру-ющей крови. Характеристика аппарата контроля, центров и исполнительных элементов.

- •53. Механизмы, обеспечивающие поддержание осмотического давления плазмы крови при гиперосмии.

- •54. Соотношение внутриклеточной и внеклеточной воды в организме. Меха-низмы изменения этих показателей при дегидратации на фоне изотонии и при различных отклонениях показателей осмотического давления.

- •55. Схема функциональной системы, обеспечивающей регуляцию кислотно-осно-вного равновесия организма. Механизмы его восстановления при ацидозе с указа-нием динамики изменения рН крови.

- •56. Физиология юкстагломерулярного аппарата почек. Компоненты ренин-ангиотензиновой системы и их биологическое значение.

- •58.Механизмы, обеспечивающие поддержание оптимального объёма циркулирующей крови при кровопотере, с использованием схемы составных элементов фус.

- •Баланс натрия в организме и его показатели в крови. Механизмы регу-ляции при участии почек и эндокринной системы.

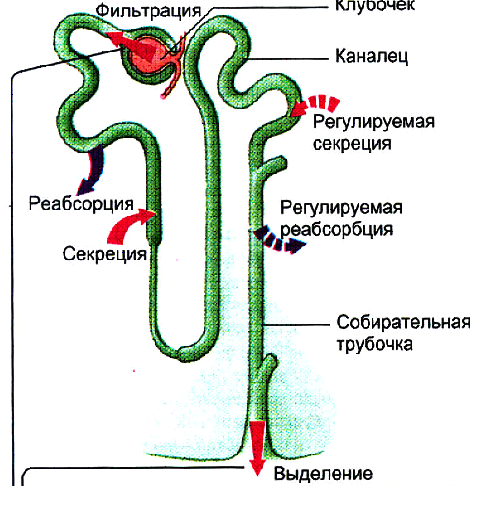

32. Нефрон как функционально-структурная единица почки. Его схема с обозначением основных элементов и процессов, происходящих в них.

Нефрон - структурная и функциональная единица почки . У человека в каждой почке содержится около миллиона нефронов, каждый длиной около 3 см.

Нефрон - это почечное тельце и система канальцев , длина которых в каждом нефроне 50 - 55 мм, а всех нефронов - около 100 км. В каждой почке более 1 млн нефронов, которые функционально связаны с кровеносными сосудами . Мальпигиево тельце образовано сосудистым клубочком , окруженным капсулой клубочка . В течение суток в просвет капсул фильтруется около 100 л первичной мочи. Ее путь таков: кровь- эндотелий капилляров- базальная мембрана , лежащая между эндотелиальными клетками и отростками подоцитов-щели между подоцитами - полость капсулы. Из полости капсулы моча поступает в проксимальный отдел канальца нефрона . Около 85% натрия и воды, а также белок, глюкоза, аминокислоты, кальций, фосфор из первичной мочи всасываются именно в проксимальных отделах. Проксимальный отдел переходит в тонкую нисходящую часть петли Генле (около 15 мкм в диаметре). Через выстилающие ее плоские клетки всасывается вода; восходящая часть - толстая (диаметр около 30 мкм), в ней происходит дальнейшая потеря натрия и накопление воды. В коротком дисталъном отделе происходит дальнейшее выделение натрия в тканевую жидкость и всасывание большого количества воды. Процесс всасывания воды продолжается и в собирательных трубочках. Всасывание воды в дистальной части и собирательных трубочках регулируется АДГ (антидиуретическим гормоном) задней доли гипофиза . В результате этого количество окончательной мочи по сравнению с количеством первичной резко уменьшается (от 100 л до 1,5 л в сутки), в то же время возрастает концентрация веществ, не подвергающихся обратному всасыванию. Корковое вещество составляют почечные тельца и дистальные отделы нефронов. Мозговые лучи и мозговое вещество образованы прямыми канальцами, мозговые лучи - нисходящими и восходящими отделами петель корковых нефронов и начальными отделами собирательных трубочек; а мозговое вещество почки -нисходящими и восходящими отделами и коленами петель нефронов, конечными отделами собирательных трубочек и сосочковыми протоками.

Каждый нефрон включает шесть отделов, сильно различающихся по строению и физиологическим функциям: почечное тельце ( мальпигиево тельце ), состоящее из боуменовой капсулы и почечного клубочка ; проксимальный извитой почечный каналец ; нисходящее колено петли Генле ; восходящее колено петли Генле ; дистальный извитой почечный каналец ; собирательная почечная трубка .

Типы:

СУПЕРФИЦИАЛЬНЫЕ - 20-30%

ИНТРАКОРТИКАЛЬНЫЕ - 60-70%

ЮКСТАМЕДУЛЛЯРНЫЕ - 10-15%

Кровь поступает в почку по почечной артерии , которая разветвляется сначала на междолевые артерии , затем на дуговые артерии и междольковые артерии , от последних отходят приносящие артериолы , снабжающие кровью клубочки. Из клубочков кровь, объем которой уменьшился, оттекает по выносящим артериолам. Далее она течет по сети перитубулярных капилляров , находящихся в почечном корковом веществе и окружающих проксимальные и дистальные извитые канальцы всех нефронов и петли Генле корковых нефронов. От этих капилляров отходят почечные прямые сосуды , идущие в почечном мозговом веществе параллельно петлям Генле и собирательным трубкам. Функция обеих сосудистых систем - возвращение крови, содержащей ценные для организма питательные вещества, в общую кровеносную систему. Через прямые сосуды протекает значительно меньше крови, чем через перитубулярные капилляры, благодаря чему в интерстициальном пространстве почечного мозгового вещества поддерживается высокое осмотическое давление, необходимое для образования концентрированной мочи.