- •Оглавление

- •5.1. Исходные данные для проектирования 26

- •8.1. Общие положения 42

- •9. Инженерная защита от затопления и подтопления 49

- •10. Строительство в сейсмически опасных районах 63

- •Введение

- •1. Стесненные условия строительства

- •2. Гидроизоляция подземных частей сооружений

- •3. Застройка в сложных геологических условиях

- •3.1. Общие положения.

- •3.2. Исходные данные для проектирования

- •3.3. Планировка и застройка территорий

- •3.4. Инженерная защита территорий

- •3.5. Основные конструктивные мероприятия

- •4. Здания и сооружения на просадочных грунтах

- •4.1. Планировка и застройка территорий с просадками

- •4.2. Каркасные здания.

- •Черт. 4.2.3. Схемы поперечных рам одноэтажных каркасных зданий

- •4.3. Бескаркасные здания.

- •4.4. Инженерные сооружения и трубопроводы

- •5. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях

- •5.1. Исходные данные для проектирования

- •Черт. 5.1. Виды сдвижений и деформаций земной поверхности

- •5.2. Планировка и застройка подрабатываемых территорий.

- •5.3. Особенности проектирования на подработках

- •5.4. Горные меры защиты зданий и сооружений

- •5.5. Основные конструктивные требования

- •5.6. Бескаркасные здания

- •5.7. Каркасные здания

- •6. Техногенные отложения

- •7. Карсты

- •7.1. Инженерно-геологические условия закарстованных территорий

- •7.2. Инженерно-геологические меры защиты зданий и сооружений

- •7.3. Благоустройство и инженерные коммуникации

- •7.4. Инженерно-технические меры защиты зданий и сооружений

- •8. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Характеристики вечномерзлых грунтов

- •8.3. Принципы использования вечномерзлых грунтов

- •8.4. Глубина заложения фундаментов

- •8.5. Устройство оснований и фундаментов при использовании вечномерзлых грунтов по принципу I

- •8.6. Устройство оснований и фундаментов при использовании вечномерзлых грунтов по принципу II

- •8.7. Требования к инженерной подготовке территории

- •9. Инженерная защита от затопления и подтопления

- •9.1. Защита территорий от затопления и подтопления

- •9.2. Искусственное повышение поверхности территории

- •9.3. Дамбы обвалования

- •9.4. Нагорные каналы

- •9.5. Дренажные системы и дренажи

- •9.6. Конструкции дренажей

- •9.7. Системы защитных дренажей

- •9.8. Дренажи зданий и сооружений

- •9.8.1. Пристенные, пластовые и сопутствующие дренажи

- •9.8.2. Вентиляционные дренажи

- •10. Строительство в сейсмически опасных районах

- •10.1. Строение земли. Причины землетрясений.

- •10.2. Основные понятия сейсмологии

- •Сокращенная модифицированная шкала Меркалли (мм) – соответствует шкале ифз ан

- •10.3. Кручение. Конструктивные решения зданий

- •10.4. Конфигурация

- •Для двух зданий

- •10.5. Нарушение симметрии простых планов

- •10.6. Входящие углы зданий

- •10.7. Вертикальные уступы зданий

- •Список используемой литературы

10.2. Основные понятия сейсмологии

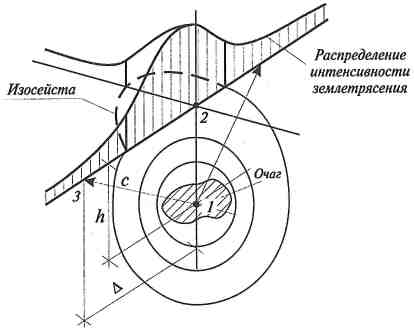

В результате многочисленных исследований в сейсмологии сложилась модель схемы землетрясения, показанная на рис. 10.2.1.

|

|

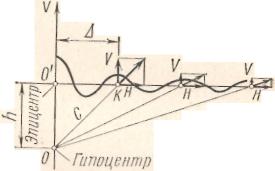

Рис. 10.2.1. Модель схемы землетрясения: 1 - гипоцентр (фокус); 2 - эпицентр; h - глубина очага; Δ-эпицентральное расстояние; с

- гипоцентральное расстояние с =

|

В соответствии с существующими воззрениями сейсмологии землетрясение, вызванное разрывами, сдвижками или трещинами в литосфере, зарождается в некоторой ограниченной её области, размеры которой могут составлять от нескольких километров до нескольких десятков или сотен километров. Эту область зарождения землетрясений, характеризуемую максимальным значением выделяемой энергии, принято называть очагом землетрясения. Учитывая, что размеры очага обычно на несколько порядков меньше размеров области, где ощущается воздействие данного землетрясения, для удобства и простоты очаг землетрясения можно отождествлять с некоторой точкой - точка 1 на рис. 10.2.1, называется гипоцентром или фокусом землетрясения. Проекция этой точки на дневную поверхность называется эпицентром землетрясения (точка 2). Соответствующее расстояние между этими точками h будем называть глубиной очага землетрясения. Зона, где землетрясение вызывает значительные повреждения сооружений, называется мейзосейсмической или плейстосейстовой (обычно она ограничивается 6-7-балльной изосейстой). Интенсивность проявления землетрясений на поверхности Земли, а следовательно, и их разрушительный эффект зависят от ряда факторов и, в первую очередь, от гипоцентрального расстояния с и энергии, выделяющейся при внезапном разрыве материала в очаге (рис. 10.3.1).

Если на поверхности Земли вокруг эпицентра найти точки, где землетрясения проявляются с одинаковой интенсивностью, и соединить их между собой линиями, то получаются замкнутые кривые - изосейсты (рис. 10.2.1). Вблизи эпицентра форма изосейст в известной мере повторяет форму очага. По мере удаления от эпицентральной зоны (или области) интенсивность эффекта землетрясений ослабевает. Объясняется это, во-первых, тем обстоятельством, что источником распространяющихся волн является не гипотетическая точка - фокус, а область, имеющая сложную форму, во-вторых тем, что интенсивность проявления землетрясений на поверхности в значительной степени зависит от гидрологических особенностей верхних пластов, которые могут либо уменьшать, либо увеличивать сейсмические эффекты.

Основной характеристикой землетрясения является его интенсивность, определяющая оценку мощности очага. В настоящее время для оценки мощности, или интенсивности землетрясения, используются два подхода: инструментальный и описательный, основанный на регистрации повреждений зданий, остаточных явлений в грунтах, изменений гидрогеологического режима и прочих признаков. В основе инструментального подхода лежит понятие магнитуды (авторы Ч. Рихтер и Б. Гутенберг, США).

Магнитуда М характеризует происшедшие явления в очаге землетрясения, но не дает информации о разрушительном эффекте его на поверхности Земли, который оценивается интенсивностью I в баллах. Выявлена приближенная эмпирическая зависимость между М и I (баллы):

I=1,5M

- 3,5 lg![]() +3

+3

Между числом землетрясений, происходящих за один год, и их энергией выявлен закон повторяемости: землетрясения с малой энергией происходят намного чаще, чем с большой (см. табл. 10.2.1).

Таблица 10.2.1

Характеристика землетрясений |

Mагнитуда |

Среднее число (в год) |

Катастрофические, планетарного масштаба |

8 |

1—2 |

Сильное, с обширными разрушениями, регионального масштаба |

7-8 |

10—15 |

Сильное, с разрушительными толчками, локального масштаба |

6-7 |

100—150 |

Среднее, с отдельными повреждениями сооружений |

5-6 |

до 1000 |

Слабое, без особых повреждений сооружений |

4-5 |

7000—10000 |

Слабое, регистрируемое только инструментально |

<4 |

>10000 |

Для оценки интенсивности землетрясений многими авторами из различных стран было предложено около 50 шкал сейсмической интенсивности. Во всех этих шкалах приведена градация интенсивности землетрясений по баллам или по степеням. Следует отметить, что шкалы MSK, ИФЗ, а также американская шкала ММ и европейская шкала Меркалли-Канкани-Зиберга близки между собой.