- •Геодезическое инструментоведение

- •270205.65 – «Землеустройство»

- •Геодезическое инструментоведение

- •270205.65 – «Землеустройство»

- •Введение

- •§1. Требования к геодезическим приборам, стандартизация и классификация приборов. Метрологическое обеспечение измерений

- •§2. Основные сведения из геометрической оптики

- •2.1. Плоские зеркала

- •2.2. Плоскопараллельная пластинка

- •2.3. Призмы

- •2.4. Сферические зеркала

- •2.5. Линзы

- •§ 3. Части геодезических приборов

- •3.1. Зрительная труба

- •3.1.1. Объективы и окуляры

- •3.1.2. Сетка нитей

- •3.1.3. Установка зрительной трубы

- •3.1.4. Основные оптические характеристики зрительных труб и их определение

- •Разрешающая сила трубы

- •3.2. Установочные приспособления геодезических приборов

- •3.2.1. Штативы для геодезических приборов

- •3.2.2. Уровни и компенсаторы наклона

- •3.2.2.1. Уровни

- •3.2.2.2. Компенсаторы наклона

- •3.3. Приспособления для центрирования.

- •3.4. Подставки

- •3.5. Винты геодезических приборов

- •3.5.1. Элевационные винты

- •3.5.2. Приспособления для наведения зрительной трубы на визирную цель.

- •3.6. Линейные и круговые шкалы. Отсчетные устройства

- •3.6.1. Шкалы

- •3.6.2. Отсчетные устройства геодезических приборов

- •3.6.2.1. Рен шкалового микроскопа

- •3.6.2.2. Исследование эксцентриситета алидады горизонтального круга

- •§ 4. Физические дальномеры

- •Заключение

- •Библиографический список

- •§1. Требования к геодезическим приборам, стандартизация и классификация приборов. Метрологическое обеспечение измерений………………….4

- •§ 2. Основные сведения из геометрической оптики………………………..13

- •§ 3. Части геодезических приборов………………………………………..26

- •§ 4. Физические дальномеры………………………………………………..117

3.1.4. Основные оптические характеристики зрительных труб и их определение

Основными оптическими характеристиками зрительной трубы являются увеличение Г×, угол поля зрения трубы , относительная яркость Н и разрешающая сила r" при установке трубы на бесконечность. При конструировании стремятся получить наиболее высокие показатели для всех характеристик. Однако иногда улучшение одних характеристик приводит к ухудшению других. Кроме того, улучшение характеристик оптических систем, как правило, связано с увеличением их размеров, массы и стоимости изготовления. Поэтому для основных характеристик оптической системы еще до конструирования устанавливают некоторые оптимальные значения, отвечающие всем предъявляемым к ней требованиям.

Увеличение трубы. Допустим, что глаз рассматривает изображение предмета в трубе из центра окуляра О1 под углом β, а предмет – из центра объектива О под углом α.

а0

а0

α Fоб. С β О1

α Fоб. С β О1

α

α

в0

Рис. 21. Увеличение зрительной трубы

При наблюдении на

большие расстояния можно считать, что

изображение предмета в трубе удалено

как от объектива, так и от окуляра на

величину их фокусных расстояний, то

есть можно записать (рис. 21): ОС=Fоб.,

а О1С=fок.

(27) Из ∆а0О1в0

и а0Ов0

имеем

![]() (28) По малости углов α и β – Г×=β׃α=Fоб.׃fок..

(29)

(28) По малости углов α и β – Г×=β׃α=Fоб.׃fок..

(29)

Увеличением зрительной трубы называют отношение угла, под которым предмет виден в трубу, к углу, под которым виден тот же предмет невооруженным глазом.

Увеличение трубы есть отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра. Его можно определить в полевых условиях. На расстоянии 20 – 30 метров от прибора устанавливают рейку. Число делений рейки, видимых простым глазом, соответствующее одному делению рейки, видимому в трубу, дает увеличение трубы. Например, одному делению рейки, видимому в трубу, соответствует 15 делений, видимых простым глазом. Значит Г×=15×.

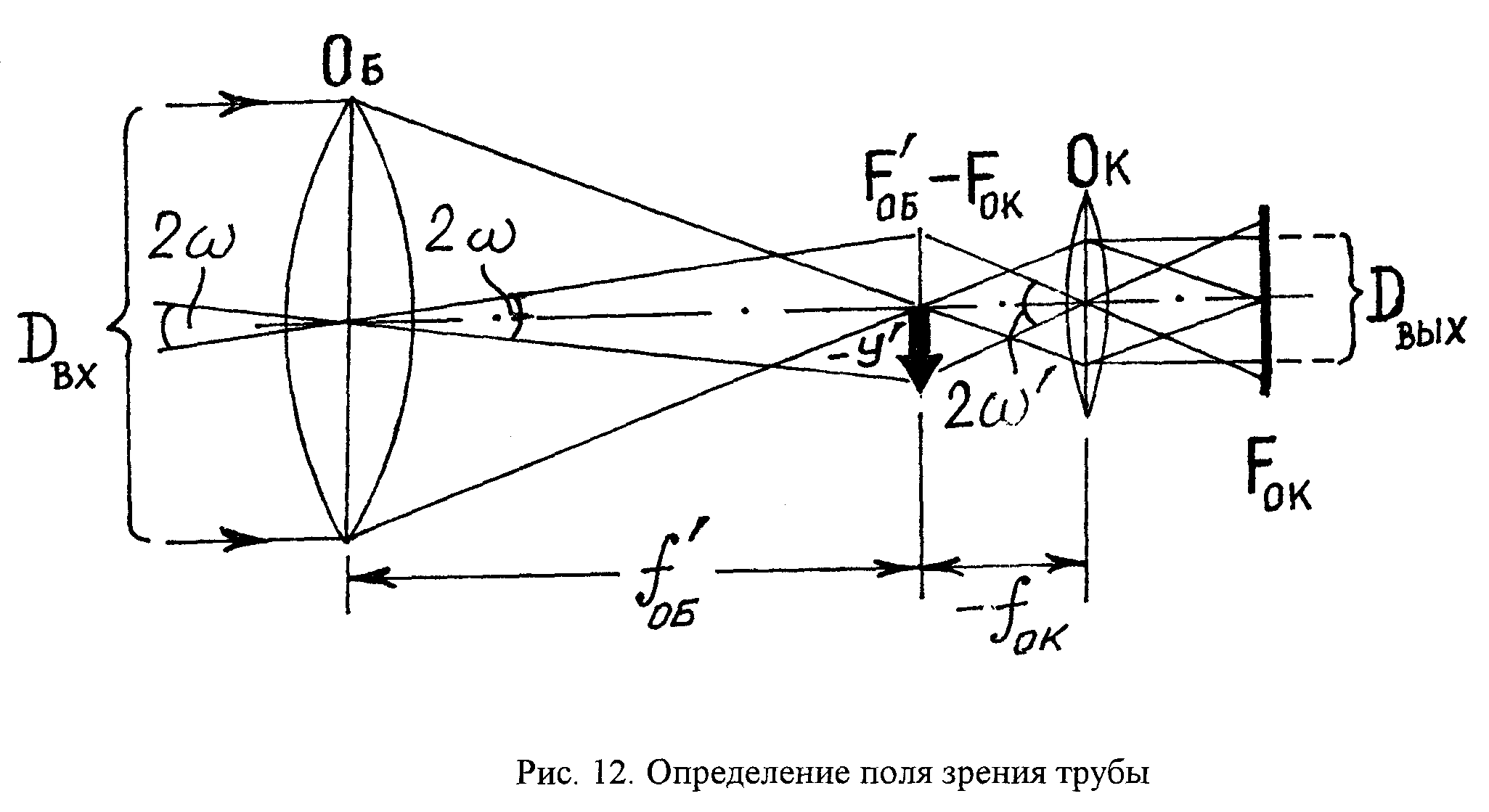

На рис. 23 обозначено: fоб и fок – фокусные расстояния соответственно объектива и окуляра; Dвх – диаметр входного зрачка, равный диаметру оправы объектива; Dвых – диаметр выходного зрачка, размер изображения диаметра оправы объектива или диафрагмы внутри трубы, даваемое окуляром; Fоб, Fок – точки фокуса объектива и окуляра; у'– изображение объекта у, даваемое объективом.

По рис.23 можно записать

tg ··у/2 = у'/ fок , tg /2 = у'/ fоб .

Подставив эти значения в формулу (29) , получим

Г = fоб / fок (30)

Из подобия треугольников на рис.23 следует

fоб / fок = Dвх / Dвых .

Тогда формулу (30) можно преобразовать и записать выражение для увеличения трубы в виде

Г = Dвх / Dвых (31)

Все три формулы можно объединить и записать:

![]() , (32)

, (32)

где ω' – угол, под которым наблюдатель видит изображение предмета в зрительной трубе; ω – угол, под которым виден этот предмет невооруженным глазом из середины входного зрачка трубы.

В геодезических приборах технической точности применяются зрительные трубы с увеличением …... В приборах средней, высокой и наивысшей точности увеличение зрительных труб доходит до 60 крат. Кроме того, как следует из формулы (30), увеличение одной и той же зрительной трубы можно изменять путем изменения фокусного расстояния окуляра. Поэтому некоторые приборы комплектуются несколькими сменными окулярами с различными фокусными расстояниями.

Значения увеличения зрительной трубы указывается в паспорте на прибор. При отсутствии паспорта увеличение приходится определять экспериментально. Для этого используется несколько способов.

Способ непосредственного измерения фокусных расстояний объектива и окуляра заключается в том, что измеряют расстояния от объектива до исправительных винтов сетки нитей зрительной трубы и от исправительных винтов до окуляра, принимают эти расстояния за фокусные расстояния соответственно объектива и окуляра, подставляют их в формулу (30) и получают увеличение трубы. Этот способ позволяет определить увеличение трубы с погрешностью 2–5 единиц второго знака, т.к. середина объектива и окуляра устанавливается приближенно.

Способ сравнения зрачков входа и выхода. Зрачком входа зрительной трубы Dвх является оправа объектива, внутренний диаметр которой определяют циркулем и линейкой с точностью до 0,5мм. Для определения диаметра зрачка выхода Dвых трубу фокусируют на удаленный предмет и направляют ее объектив на светлый фон. За окуляром устанавливают перпендикулярно визирной оси экран из тонкой бумаги (кальки) и медленно передвигают его вдоль визирной оси, добиваясь четкого изображения на экране яркого кружка, являющегося зрачком выхода, диаметр которого измеряют с помощью циркуля и поперечного масштаба с точностью до 0,1мм. Пользуясь полученными диаметрами и формулой (31), вычисляют значение увеличения зрительной трубы.

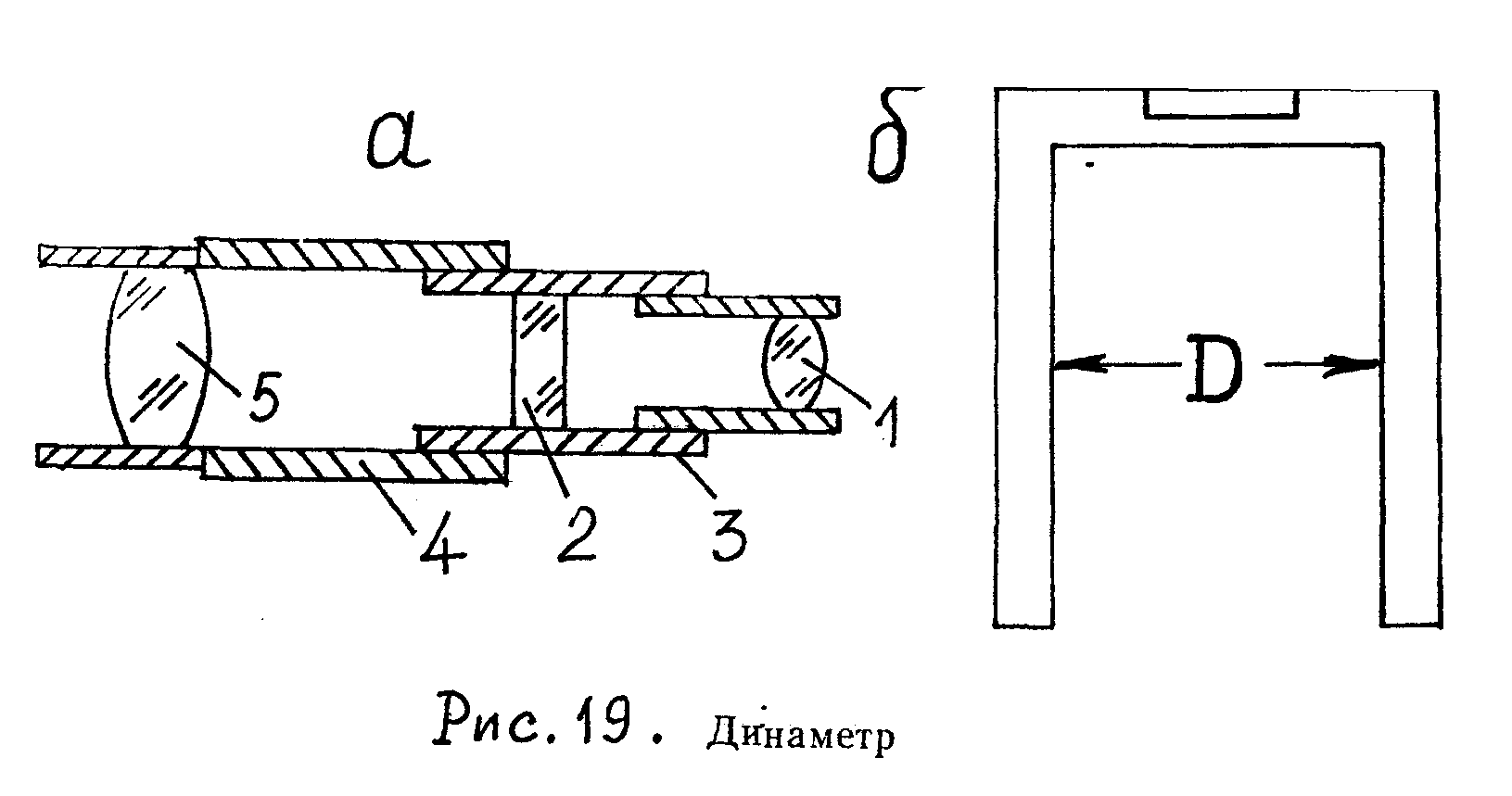

Если рабочее отверстие объектива ограничивается диафрагмой внутри трубы, то для определения увеличения пользуются специальным прибором – динаметром.

Динаметр (рис. 22) состоит из лупы 1, шкалы 2 с ценой деления 0,1мм, двух тубусов 3 и 4, комплектуется несколькими диафрагмами (рис.22, б) прямоугольного сечения с известными размерами D световых отверстий, которые используются как диаметры входных зрачков. Диафрагма навешивается на объективный конец зрительной трубы, а динаметр тубусом 4 вплотную приставляется к окуляру трубы 5 и фокусируется так, чтобы отчетливо были видны шкала и изображение диафрагмы. По шкале определяют ширину изображения диафрагмы, принимают ее за Dвых и вычисляют увеличение по формуле (31). Для повышения точности определения увеличения ГОСТ 60248–79 рекомендует выполнять измерения не менее трех раз. При этом используют диафрагмы с различными входными размерами. Окончательным результатом считают среднее арифметическое из всех определений.

Рис. 22. Динаметр

Описанный способ позволяет определять увеличение трубы с погрешностью 1–2 единицы второго знака.

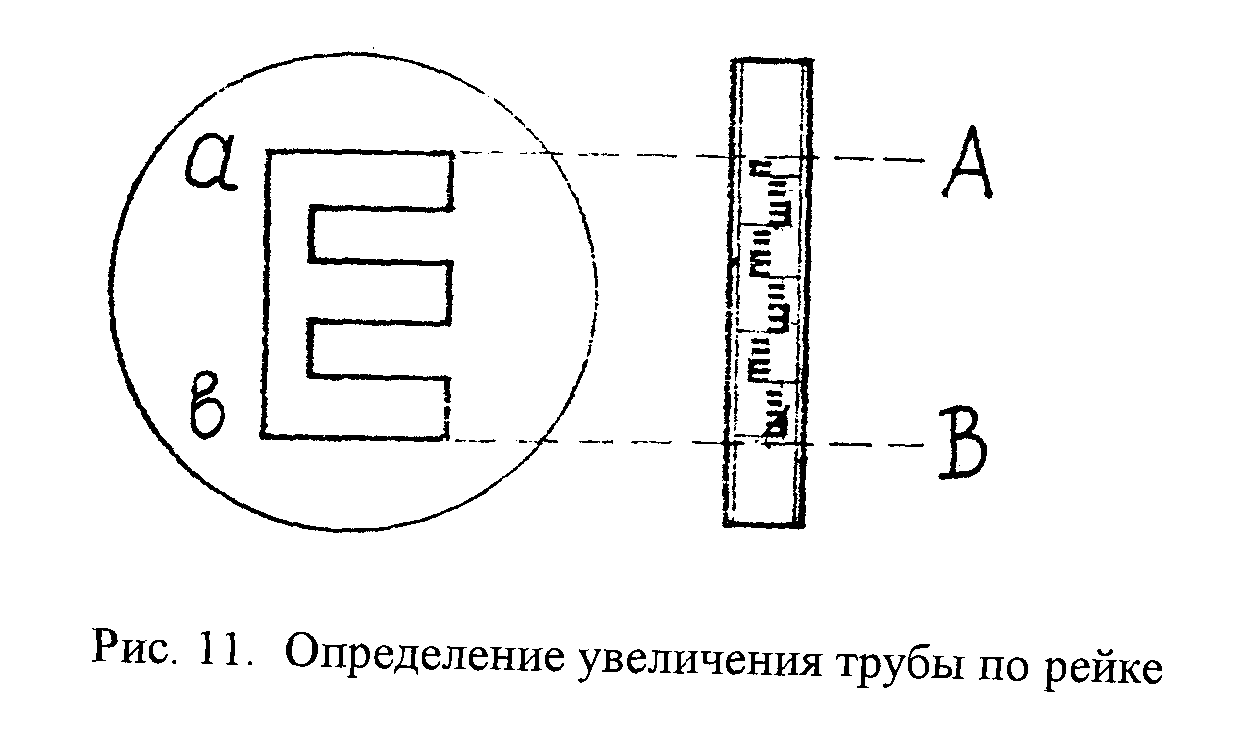

Способ Галилея состоит в том, что сравнивают между собой деления шкалы, рассматриваемой одновременно невооруженным и вооруженным (зрительной трубой) глазом, в качестве шкалы используют рейку, установленную в нескольких метрах от прибора. Трубу устанавливают горизонтально и наводят ее на рейку. Затем отсчитывают число делений рейки, укладывающихся между дальномерными штрихами сетки (рис.24) при рассматривании невооруженным глазом (N) и в трубу (n). Видимое увеличение трубы определяют по формуле Г = N/n. Погрешность определения увеличения трубы составляет 2–5 единиц второго знака.

Способ сравнения предельных расстояний. Определение увеличения зрительной трубы этим способом выполняют следующим образом. Установив прибор на штативе, наблюдатель наводит и тщательно фокусирует трубу на объект, например, на миру (рис.26) или страницу книги, которые помощник постепенно удаляет от прибора на максимальное расстояние Sтр , при котором еще различимы в поле зрения трубы изображения отдельных штрихов миры или буквы шрифта. Измеряют расстояние от прибора до объекта визирования. Затем, рассматривая ту же миру (или шрифт) невооруженным глазом, наблюдатель постепенно подходит к мире на расстояние Sгл , при котором еще различаются отдельные штрихи миры или буквы шрифта. Измерив расстояние от наблюдателя до миры (шрифта), вычисляют увеличение трубы Г = Sтр / Sгл . Зрение наблюдателя должно быть нормальным, при нарушении зрения необходимо пользоваться очками, чтобы обеспечить нормальную остроту зрения.

Рис. 23. Определение увеличения трубы способом непосредственного измерения фокусных расстояний объектива и окуляра и способом

сравнения зрачков входа и выхода

Рис. 24. Определение увеличения трубы по рейке

Рис. 25. Определение поля зрения трубы

Поле зрения и яркость изображения трубы

Полем зрения трубы называется пространство, видимое в трубу при неподвижном ее положении. Оно ограничивается круглым отверстием полевой диафрагмы (сетки нитей) и в пространстве предметов имеет вид конуса, образованного крайними главными лучами.

В геодезических приборах в фокальной плоскости трубы помещается диафрагма, которая не пропускает лучи, падающие на объектив под большим углом. В глаз наблюдателя попадут только те лучи, которые будут находится в пределах конуса аОв, основанием которого является отверстие диафрагмы, а вершина находится в оптическом центре объектива О. Измеряется поле зрения углом α, вершина которого лежит в оптическом центре.

Различают два поля зрения: объективное (истинное) и окулярное (субъективное, кажущееся). Они характеризуются соответственно углами 2ω и 2ω', под которыми мы видим диафрагму MN (рис.25) через объектив и через окуляр. Обозначив диаметр диафрагмы MN = d, запишем

![]() и

и ![]() ,

,

где f1' – заднее фокусное расстояние объектива,

f2 – переднее фокусное расстояние окуляра.

Поэтому можно записать

![]()

или для малых углов

![]()

и окончательно

![]() (33)

(33)

Отсюда видно, что объективное (истинное) поле зрения прямо пропорционально окулярному (субъективному) полю зрения и обратно пропорционально увеличению трубы.

Окулярное поле зрения зависит от оптической системы окуляра и может достигать 2ω'=60'.

Зрительные трубы характеризуются объективным полем зрения

![]() . (34)

. (34)

Практически угол поля зрения можно определить двумя способами.

При исследовании угломерных приборов трубу наводят на удаленную точку дважды: первый раз – одним краем (верхним или правым) полевой диафрагмы, второй раз – противоположным краем (нижним или левым). После каждого наведения берут отсчеты N1 и N2 по вертикальному или горизонтальному лимбу. Угол поля зрения вычисляют по формуле

2ω = N1 – N2 (35)

Для определения поля зрения труб нивелиров на расстоянии 50м от прибора устанавливают вертикально рейку. После приведения нивелира в рабочее положение визируют на рейку, вертикальную нить сетки совмещают с осью рейки и берут отсчеты по нижнему в1 и по верхнему в2 краям полевой диафрагмы. Измеряют расстояние L от рейки до объектива и определяют угол поля зрения по формуле

![]() (36)

(36)

Этот способ можно использовать при определении поля зрения и в теодолитах. Необходимо лишь перед измерениями привести зрительную трубу в горизонтальное положение.

Истинный угол поля зрения современных зрительных труб геодезических приборов составляет 1 – 2°.