- •Геодезическое инструментоведение

- •270205.65 – «Землеустройство»

- •Геодезическое инструментоведение

- •270205.65 – «Землеустройство»

- •Введение

- •§1. Требования к геодезическим приборам, стандартизация и классификация приборов. Метрологическое обеспечение измерений

- •§2. Основные сведения из геометрической оптики

- •2.1. Плоские зеркала

- •2.2. Плоскопараллельная пластинка

- •2.3. Призмы

- •2.4. Сферические зеркала

- •2.5. Линзы

- •§ 3. Части геодезических приборов

- •3.1. Зрительная труба

- •3.1.1. Объективы и окуляры

- •3.1.2. Сетка нитей

- •3.1.3. Установка зрительной трубы

- •3.1.4. Основные оптические характеристики зрительных труб и их определение

- •Разрешающая сила трубы

- •3.2. Установочные приспособления геодезических приборов

- •3.2.1. Штативы для геодезических приборов

- •3.2.2. Уровни и компенсаторы наклона

- •3.2.2.1. Уровни

- •3.2.2.2. Компенсаторы наклона

- •3.3. Приспособления для центрирования.

- •3.4. Подставки

- •3.5. Винты геодезических приборов

- •3.5.1. Элевационные винты

- •3.5.2. Приспособления для наведения зрительной трубы на визирную цель.

- •3.6. Линейные и круговые шкалы. Отсчетные устройства

- •3.6.1. Шкалы

- •3.6.2. Отсчетные устройства геодезических приборов

- •3.6.2.1. Рен шкалового микроскопа

- •3.6.2.2. Исследование эксцентриситета алидады горизонтального круга

- •§ 4. Физические дальномеры

- •Заключение

- •Библиографический список

- •§1. Требования к геодезическим приборам, стандартизация и классификация приборов. Метрологическое обеспечение измерений………………….4

- •§ 2. Основные сведения из геометрической оптики………………………..13

- •§ 3. Части геодезических приборов………………………………………..26

- •§ 4. Физические дальномеры………………………………………………..117

2.2. Плоскопараллельная пластинка

Плоскопараллельная пластинка – прозрачное тело, ограниченное двумя взаимно параллельными отшлифованными плоскостями.

П усть

луч S

составляет с нормалью к грани

плоскопараллельной пластинки в точке

падения N

угол i1

(рис.6).

После преломления на границе «воздух

- стекло» он пойдет по направлению NN1

под углом

i΄1

к нормали и, вновь преломившись в точке

N1

на границе

«стекло – воздух», получит направление

N1

S1,

составив с

нормалью угол i2.

Ход луча

подчиняется закону преломления

усть

луч S

составляет с нормалью к грани

плоскопараллельной пластинки в точке

падения N

угол i1

(рис.6).

После преломления на границе «воздух

- стекло» он пойдет по направлению NN1

под углом

i΄1

к нормали и, вновь преломившись в точке

N1

на границе

«стекло – воздух», получит направление

N1

S1,

составив с

нормалью угол i2.

Ход луча

подчиняется закону преломления

n0 sin i1 = n sin i΄1 (11)

n sin i2 = n0 sin i΄2

Напомним, что для воздуха показатель преломления n0 принимается равным единице. Любые нормали к шлифованным плоскостям плоскопараллельной пластинки, в том числе и нормали в точках N и N΄, показанные на рис.8 пунктирными линиями, параллельны между собой. Поэтому i΄1= i2. Следовательно, на основании уравнений (11) имеем

sin i1 = sin i΄2;

i1 = i΄2 (12)

Последнее означает, что выходящий луч S1 параллелен входящему лучу S, но смещен относительно него на величину h. Определим смещение h. Из прямоугольного треугольника NN1O

![]() (13)

(13)

Первое равенство системы (11) запишем следующим образом:

![]() . (14)

. (14)

Поскольку углы i1, i΄1 и (i 1- i΄1) - малые, толщину пластинки d примем равной отрезку NN1, а синусы этих углов – самим углам в радианной мере. Тогда выражения (13) и (14) примут вид

![]() ;

; ![]() . (15)

. (15)

Образуем из равенства (15) производную пропорцию

![]() . (16)

. (16)

Исходя из формулы (16)

![]() . (17)

. (17)

Подставляя значения разности ( i 1- i΄1) из уравнения (17) в (15) окончательно получаем

![]() . (18)

. (18)

Отсюда следует, что для одной и той же пластинки (d и n - постоянны) смещение луча h прямо пропорционально углу поворота пластинки i 1. Свойство плоскопараллельной пластинки смещать лучи, оставляя их параллельными начальным направлениям, обуславливает ее применение в оптических микрометрах теодолитов, нивелиров и других приборов.

Рис.6. Ход луча через плоскопараллельную пластинку

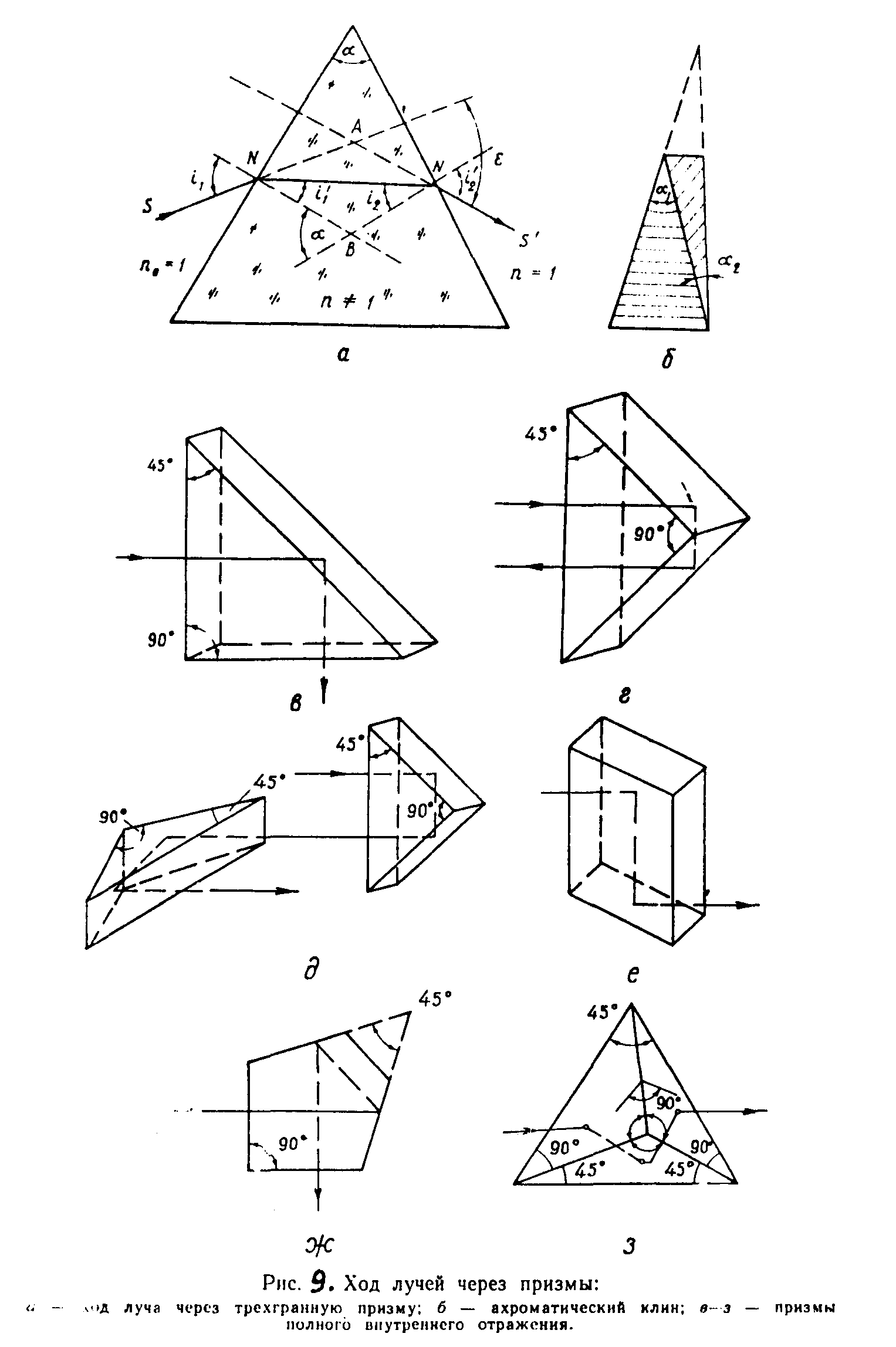

2.3. Призмы

Различают призмы: преломляющие и полного внутреннего отражения. Преломляющая призма — прозрачное тело, ограниченное двумя полированными пересекающимися под некоторым углом α плоскими гранями.

Призмы полного внутреннего отражения — прозрачные многогранники с полированными гранями.

Рассмотрим вначале преломляющие призмы.

Линию пересечения граней таких призм называют преломляющим ребром, а угол пересечения — преломляющим углом (рис. 7). Преломляющую призму с малым преломляющим углом (α ≤6°) называют оптическим клином. Луч S попадает на грань стеклянной призмы с показателем преломления n в точке N. Углы падения и преломления соответственно i1 и i΄1. В призме луч идет по направлению NN1, а далее попадает в воздух, преломившись на грани в точке N1. Пусть углы падения и преломления в точке N1 равны соответственно i2 и i΄2. Необходимо определить угол ε между начальным направлением луча SN и новым направлением луча N1S΄, т. е, угол отклонения луча призмой. В треугольнике NAN1 угол ANN1, = i 1- i΄1 , а угол AN1N = i΄2- i2. Угол ε — внешний угол треугольника NAN1, он равен сумме не смежных с ним углов (i 1- i΄1) и (i 1- i΄1), т. е.

ε = i1 - i΄1 + i΄2- i2. (19)

В соответствии с законом преломления имеем

n0 sin i1 = n sin i΄1 ; n0 sin i΄2 = n sin i2. (20)

Так как углы падения и преломления в точках N и N1 малы, а показатель преломления воздуха n0 =1, то выражение (20) можно переписать в виде

i1 = n i΄1 ; i΄2 = n i2. (21)

Подставляя значения i1 и i΄2 из выражения (21) в (19), получаем

ε =(n-i) (i΄1 + i2) (22)

Угол между нормалями и гранями, пересекающимися в точке В, равен углу между гранями, т. е. α. Угол α — внешний угол треугольника NN1B, поэтому α = i΄1 + i2. Учитывая это, запишем окончательно (22)

ε =(n-i) α. (23)

Как видим, угол отклонения луча призмой зависит от показателя преломления материала, из которого изготовлена призма, и значения преломляющего угла. Напомним, что при прохождении через призму луч разлагается на составные части спектра. Поэтому, чтобы сохранить резкость изображения предметов, рассматриваемых через призмы или клинья, необходимо создавать ахроматические призмы и клинья. Ахроматический клин состоит, как правило, из двух клиньев, изготовленных из разных сортов стекла и склеенных так, чтобы их преломляющие углы были обращены в противоположные стороны (рис. 7, б). Ахроматический клин отклоняет луч к основанию на угол ε, не разлагая его на составные части спектра.

Рис.7. Ход лучей через призмы:

а – ход луча через трехгранную призму; б – ахроматический клин;

в – з – призмы полного внутреннего отражения

Рассмотрим призмы полного внутреннего отражения, для чего обратимся к рис.7, а и представим, что луч идет от точки N1 к N. Тогда угол падения луча будет i΄1 , а угол преломления - i1 , причем i 1- i΄1, так как n0< n . В случае постепенного увеличения угла падения i΄1 возрастает и угол i1, достигая при некотором критическом угле i΄1 90º. При этом условии, как и во всех случаях, когда угол i΄1 больше критического, преломленный луч не наблюдается, и весь свет полностью отражается обратно в первую среду. Такое явление носит название полного внутреннего отражения. Для усиления эффекта отражения отражающие грани иногда серебрят.

Наиболее распространены следующие призмы полного внутреннего отражения:

1) трехгранная призма — дает такое же изображение как одно зеркало, если отражает гипотенузная грань (рис.7, в), если же отражение происходит от граней катетов (рис. 7, г), призма работает как система двух зеркал с углом между ними в 90°. При отражении от гипотенузной грани в случае поворота призмы на некоторый угол вокруг ребра с прямым углом, луч повернется на двойной угол (как при повороте зеркала), при отражении от граней — катетов — поворот призмы не изменяет направления луча, так как происходит компенсация действия двух отражающих граней;

2) система призм Поро I рода (рис. 7, д) — состоит из двух трехгранных прямоугольных призм, ребра, с прямыми углами которых взаимно перпендикулярны. Система поворачивает изображение на 180°, применяется в биноклях;

3) ромбическая призма (нормальные сечения такой призмы — ромб) (рис. 7, е) — смещает лучи, не изменяя их направление как плоскопараллельная пластинка;

4) пентапризма (рис.7, ж) — пятиугольная призма, продолжение двух граней которой пересекается под углом 45°. Дает эффект системы двух зеркал, установленных под углом 45°, т. е. двухзеркального экера, — изменяет направление луча на 90°;

5) крышеобразная призма (рис. 7, з) — имеет форму тетраэдра с углами между ребрами 90° и 45°. Дает полное обращение изображения, т. е. поворачивает его на 180°. Используется в оптических микроскопах, компенсаторах нивелиров, оптических калибровочных линиях светодальномеров и т. п.