- •2. Погрешности линз

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Определение фокусного расстояния положительной линзы

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3

- •Упражнение 4 Определение фокусного расстояния отрицательной линзы

- •Упражнение 5 Изучение аберраций

- •4. Обработка результатов

- •Контрольные вопросы и задания

- •2. Увеличение астрономических приборов

- •2.1 Увеличение астрономической зрительной трубы

- •2.2 Увеличение галилеевой зрительной трубы

- •2.3 Увеличение микроскопа

- •3. Порядок выполнения работы

- •3.1 Юстировка оптической системы

- •3.2 Труба Кеплера

- •Упражнение 1

- •Упражнение 2

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 3 изучение микроскопа и определение показателя преломления стеклянной пластины

- •1. Увеличение микроскопа

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение увеличения микроскопа

- •Упражнение 1 Определение линейных размеров предметов

- •Упражнение 2 Измерение показателя преломления прозрачной пластинки

- •Контрольные вопросы и задания

- •Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Измерение показателя преломления и средней дисперсии эталонных растворов глицерина в воде

- •2. Кольца Ньютона

- •3. Описание экспериментальной установки.

- •4. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение радиуса кривизны линзы

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3 Определение полосы пропускания светофильтров

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.2 Дифракция Френеля на щели

- •2.3 Дифракция Фраунгофера

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Исследование дифракции Френеля на круглом отверстии

- •Упражнение 2 Исследование дифракции Френеля на щели

- •Упражнение 3 Изучение дифракции Фраунгофера на прямоугольном отверстии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 7 определение показателя преломления и концентрации прозрачных растворов при помощи интерферометра рэлея

- •Теоретические основы дифракции Фраунгофера на двух щелях

- •2. Описание экспериментальной установки.

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 3 Определение показателя преломления раствора

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дифракция Фраунгофера на n щелях

- •1.2 Основные характеристики амплитудных решеток. Угловая дисперсия

- •Разрешающая способность решетки

- •Свободная спектральная область (область дисперсии)

- •1.3 Описание экспериментальной установки

- •Внимание !!! категорически запрещается касаться поверхности решетки руками и протирать её.

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение периода неизвестной решетки

- •Лабораторная работа № 9 определение частотной дисперсии стеклянной призмы с помощью гониометра

- •1. Классическая электронная теория дисперсии

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Измерение угла между гранями с помощью автоколлиматора

- •Упражнение 2 Измерение угла между гранями призмы методом отражения

- •Упражнение 3 Определение коэффициента преломления по углу наименьшего отклонения лучей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 10 изучение монохроматора

- •1. Основные характеристики монохроматора

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Способ измерения с помощью монохроматора

- •Упражнение 2 Построение градуировочной кривой

- •Упражнение 3 Определение угловой дисперсии призмы

- •Контрольные вопросы и задания

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Градуировка прибора

- •2. Электронная теория явления

- •3. Описание экспериментальной установки

- •4. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Измерение зависимости

- •Упражнение 2 Определение удельного заряда электрона

- •Контрольные вопросы и задания

- •Литература

- •Гониометр-спектрометр

- •Полутеневой анализатор

- •Сахариметр Солейля

- •Вопросы для самопроверки

- •К оформлению по лабораторным работам на кафедре общей и экспериментальной физики Ярославского государственного университета

- •Содержание

- •150000 Ярославль, ул. Советская, 14

2. Описание экспериментальной установки

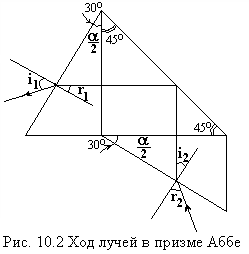

Изучаемый в данной работе монохроматор УМ-2 работает в диапазоне длин волн 380-1000 нм. В качестве диспергирующего элемента 5 используется призма Аббе, с преломляющимся углом 60о. Структура этой призмы Аббы представлена на рис. 10.2. Она составлена из двух 30-градусных призм и одной 45-градусной, служащей для отклонения луча на 90о. Все три призмы склеены канадским бальзамом. Поскольку 30-градусные призмы в конструкции призмы Аббе отклоняют луч в противоположных направлениях, для луча любой длины, идущей в минимуме отклонения, общее отклонение луча равно 90о. Недостатком призмы такого типа является большая толща материала, через который проходит луч, что увеличивает поглощение света. Это обстоятельство требует изготовления призмы Аббе из материала с малым коэффициентом поглощения. Для этих целей может использоваться стекло марок: ТФ-1, ТФ-2, ТФ-3. Такие призмы используются для видимого диапазона спектра. Призму Аббе небольшого размера изготавливают из одного куска стекла. Часто используется система, состоящая из двух 60-градусных призм и призмы Аббе между ними. Согласованным поворотом всех трех призм можно осуществить сканирование спектра. Такая призменная система используется в спектрометре ИСП-51 и некоторых других.

Для определения угловой дисперсии призмы с углом при вершине можно воспользоваться выражением:

![]() ,

(10.3)

,

(10.3)

где

![]() -

углы преломления на двух поверхностях

призмы (см. рис. 10.2).

-

углы преломления на двух поверхностях

призмы (см. рис. 10.2).

Как

уже отмечалось выше, для волны, проходящей

через призму Аббе в минимуме отклонения,

входящий в призму и выходящий из неё

лучи ортогональны друг другу. В этом

случае

![]() ,

постольку

,

постольку

![]() ,

то (10.3) упроститься:

,

то (10.3) упроститься:

,

(10.4)

,

(10.4)

В фокальной плоскости объектива зрительной трубы расположена выходная щель монохроматора. Для установки положения спектральной линии в плоскости выходной щели имеется индекс (треугольной указатель), на который путем поворота призмы с помощью оцифрованного барабана выводят соответствующую спектральную линию. Регулируемым винтом окуляра 8 устанавливают его в таком положении, в котором изображение индекса является резким, после чего, изменяя положение объектива коллиматора, добиваются резкого положения наблюдаемой спектральной линии (осветительной щели).

Для градуировки оцифрованного поворотного барабана в работе используется ртутная лампа с известным спектральным составом (см. приложение В).

Поскольку спектр излучения ртутной лампы, используемый для градуировки обладает ограниченным количеством хорошо наблюдаемых линий, то для построения градуировочной кривой во всем видимом диапазоне спектра, необходимо применить интерполяцию и экстраполяцию. Для этих целей удобно использовать интерполяционную формулу Гартмана, которая дает хороший результат при значительных удалениях от «опорных» точек:

![]() ,

(10.5)

,

(10.5)

где

-

отчет по шкале измерительного барабана

для соответствующей длины волны

;

![]() -

некоторые постоянные. Неизвестные

постоянные

определяются из решения системы

трех

уравнений для трех «опорных» известных

спектральных линий:

-

некоторые постоянные. Неизвестные

постоянные

определяются из решения системы

трех

уравнений для трех «опорных» известных

спектральных линий:

![]() .

.