- •2. Погрешности линз

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Определение фокусного расстояния положительной линзы

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3

- •Упражнение 4 Определение фокусного расстояния отрицательной линзы

- •Упражнение 5 Изучение аберраций

- •4. Обработка результатов

- •Контрольные вопросы и задания

- •2. Увеличение астрономических приборов

- •2.1 Увеличение астрономической зрительной трубы

- •2.2 Увеличение галилеевой зрительной трубы

- •2.3 Увеличение микроскопа

- •3. Порядок выполнения работы

- •3.1 Юстировка оптической системы

- •3.2 Труба Кеплера

- •Упражнение 1

- •Упражнение 2

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 3 изучение микроскопа и определение показателя преломления стеклянной пластины

- •1. Увеличение микроскопа

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение увеличения микроскопа

- •Упражнение 1 Определение линейных размеров предметов

- •Упражнение 2 Измерение показателя преломления прозрачной пластинки

- •Контрольные вопросы и задания

- •Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Измерение показателя преломления и средней дисперсии эталонных растворов глицерина в воде

- •2. Кольца Ньютона

- •3. Описание экспериментальной установки.

- •4. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение радиуса кривизны линзы

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3 Определение полосы пропускания светофильтров

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.2 Дифракция Френеля на щели

- •2.3 Дифракция Фраунгофера

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Исследование дифракции Френеля на круглом отверстии

- •Упражнение 2 Исследование дифракции Френеля на щели

- •Упражнение 3 Изучение дифракции Фраунгофера на прямоугольном отверстии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 7 определение показателя преломления и концентрации прозрачных растворов при помощи интерферометра рэлея

- •Теоретические основы дифракции Фраунгофера на двух щелях

- •2. Описание экспериментальной установки.

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 3 Определение показателя преломления раствора

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дифракция Фраунгофера на n щелях

- •1.2 Основные характеристики амплитудных решеток. Угловая дисперсия

- •Разрешающая способность решетки

- •Свободная спектральная область (область дисперсии)

- •1.3 Описание экспериментальной установки

- •Внимание !!! категорически запрещается касаться поверхности решетки руками и протирать её.

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение периода неизвестной решетки

- •Лабораторная работа № 9 определение частотной дисперсии стеклянной призмы с помощью гониометра

- •1. Классическая электронная теория дисперсии

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Измерение угла между гранями с помощью автоколлиматора

- •Упражнение 2 Измерение угла между гранями призмы методом отражения

- •Упражнение 3 Определение коэффициента преломления по углу наименьшего отклонения лучей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 10 изучение монохроматора

- •1. Основные характеристики монохроматора

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Способ измерения с помощью монохроматора

- •Упражнение 2 Построение градуировочной кривой

- •Упражнение 3 Определение угловой дисперсии призмы

- •Контрольные вопросы и задания

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Градуировка прибора

- •2. Электронная теория явления

- •3. Описание экспериментальной установки

- •4. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Измерение зависимости

- •Упражнение 2 Определение удельного заряда электрона

- •Контрольные вопросы и задания

- •Литература

- •Гониометр-спектрометр

- •Полутеневой анализатор

- •Сахариметр Солейля

- •Вопросы для самопроверки

- •К оформлению по лабораторным работам на кафедре общей и экспериментальной физики Ярославского государственного университета

- •Содержание

- •150000 Ярославль, ул. Советская, 14

Лабораторная работа № 9 определение частотной дисперсии стеклянной призмы с помощью гониометра

1. Классическая электронная теория дисперсии

В

классической теории дисперсии оптический

электрон в атоме рассматривается как

затухающий дипольный осциллятор,

характеризуемый определенной собственной

частотой

![]() и постоянной затухания

,

так что в поле

и постоянной затухания

,

так что в поле

![]() световой

волны уравнение его движения имеет вид:

световой

волны уравнение его движения имеет вид:

![]() ,

(9.1)

,

(9.1)

где

![]() - смещение электрона от положения

равновесия,

- смещение электрона от положения

равновесия,

![]() - заряд электрона,

- масса электрона.

- заряд электрона,

- масса электрона.

Несмотря на то, что с позиции современной физики применение законов классической физики к описанию движения электронов в атоме является неоправданным, такой подход приводит к результатам аналогичным тем, которые получаются гармонического осциллятора в квантовой теории дисперсии. Сама модель дипольного осциллятора в классической теории дисперсии в свете современных представлений о строении атома, конечно, выглядит чрезмерно упрощенной.

Входящая в уравнение (9.1) собственная частота атомного электрона может быть рассчитана только на основе квантовой теории атома. В рамках классической теории её следует рассматривать как формально введенную константу, которая определяет линию поглощения в спектре исследуемого вещества. Постоянная затухания, характеризующая «силу сопротивления», содержит вклад, обуславливаемый радиационным затуханием.

Для

монохроматической волны

![]() решение (9.1) описывающее установившееся

вынужденное колебания электрона, будем

искать в виде:

решение (9.1) описывающее установившееся

вынужденное колебания электрона, будем

искать в виде:

![]() .

(9.2)

.

(9.2)

Амплитуду

![]() найдем, подставляя (9.2) в (9.1)

найдем, подставляя (9.2) в (9.1)

.

(9.3)

.

(9.3)

В общем случае в

правой части (9.3) вместо

![]() должно стоять значение средней

макроскопической напряженности

должно стоять значение средней

макроскопической напряженности

![]() ,

входящей в уравнение Максвелла, однако

в разряженных средах можно приять, что

,

входящей в уравнение Максвелла, однако

в разряженных средах можно приять, что

![]() .

.

Индуцированный

дипольный момент

![]() ,

поэтому:

,

поэтому:

.

(9.4)

.

(9.4)

Поскольку

поляризованность

![]() ,

где

,

где

![]() - концентрация атомов вещества (у каждого

атома по одному оптическому электрону),

- концентрация атомов вещества (у каждого

атома по одному оптическому электрону),

![]() -

диэлектрическая восприимчивость,

-

диэлектрическая восприимчивость,

![]() ,

то учитывая, что диэлектрическая

проницаемость

,

то учитывая, что диэлектрическая

проницаемость

![]() ,

из (9.4) получим:

,

из (9.4) получим:

.

(9.5)

.

(9.5)

Из

(9.5) следует, что

![]() является комплексной величиной:

является комплексной величиной:

![]() .

(9.6)

.

(9.6)

Введём аналогичные выражения для показателей преломлении:

![]() ,

(9.6’)

,

(9.6’)

где

![]() - комплексный показатель преломления,

- комплексный показатель преломления,

![]() – показатель затухания. Используя

– показатель затухания. Используя

![]() ,

из (9.6), (9.6’)

получим:

,

из (9.6), (9.6’)

получим:

![]() (9.7)

(9.7)

Выделяя реальную и мнимую части в (9.5), найдем:

,

(9.8)

,

(9.8)

(9.9)

(9.9)

При

малых

значение

![]() ,

полагая что

,

полагая что

![]() ,

преобразуем (9.8) и (9.9) к виду:

,

преобразуем (9.8) и (9.9) к виду:

,

(9.8’)

,

(9.8’)

.

(9.9’)

.

(9.9’)

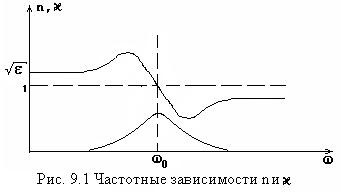

Частотные зависимости и приведены на рис. 9.1.

На

частотах далеких от

,

где выполняется условие

![]() ,

вторым слагаемым в знаменателе (9.8’)

можно пренебречь:

,

вторым слагаемым в знаменателе (9.8’)

можно пренебречь:

.

(9.10)

.

(9.10)

Рассматривая

![]() как малый параметр получим:

как малый параметр получим:

,

(9.11)

,

(9.11)

где

![]() - так называемая плазменная частота.

- так называемая плазменная частота.

Переходя

от частоты к длине волны (в вакууме)

![]() ,

получим простую формулу для сравнения

с экспериментальными данными:

,

получим простую формулу для сравнения

с экспериментальными данными:

![]() ,

(9.12)

,

(9.12)

где

,

,

![]() .

.

Выражение с эмпирическими коэффициентами подобное (9.12), до появления электронной теории дисперсии было получено Френелем и Коши.

Величина дисперсии

определяется производной

![]() .

При

.

При

![]() дисперсию

называют нормальной, при

дисперсию

называют нормальной, при

![]() - аномальной. Из рис. 9.1 видно, что область

аномальной дисперсии находится в близи

.

Таким образом, любое вещество, у которого

- аномальной. Из рис. 9.1 видно, что область

аномальной дисперсии находится в близи

.

Таким образом, любое вещество, у которого

![]() ,

обладает областями нормальной и

аномальной дисперсии.

,

обладает областями нормальной и

аномальной дисперсии.