- •2. Погрешности линз

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Определение фокусного расстояния положительной линзы

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3

- •Упражнение 4 Определение фокусного расстояния отрицательной линзы

- •Упражнение 5 Изучение аберраций

- •4. Обработка результатов

- •Контрольные вопросы и задания

- •2. Увеличение астрономических приборов

- •2.1 Увеличение астрономической зрительной трубы

- •2.2 Увеличение галилеевой зрительной трубы

- •2.3 Увеличение микроскопа

- •3. Порядок выполнения работы

- •3.1 Юстировка оптической системы

- •3.2 Труба Кеплера

- •Упражнение 1

- •Упражнение 2

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 3 изучение микроскопа и определение показателя преломления стеклянной пластины

- •1. Увеличение микроскопа

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение увеличения микроскопа

- •Упражнение 1 Определение линейных размеров предметов

- •Упражнение 2 Измерение показателя преломления прозрачной пластинки

- •Контрольные вопросы и задания

- •Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Измерение показателя преломления и средней дисперсии эталонных растворов глицерина в воде

- •2. Кольца Ньютона

- •3. Описание экспериментальной установки.

- •4. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение радиуса кривизны линзы

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3 Определение полосы пропускания светофильтров

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.2 Дифракция Френеля на щели

- •2.3 Дифракция Фраунгофера

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Исследование дифракции Френеля на круглом отверстии

- •Упражнение 2 Исследование дифракции Френеля на щели

- •Упражнение 3 Изучение дифракции Фраунгофера на прямоугольном отверстии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 7 определение показателя преломления и концентрации прозрачных растворов при помощи интерферометра рэлея

- •Теоретические основы дифракции Фраунгофера на двух щелях

- •2. Описание экспериментальной установки.

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 3 Определение показателя преломления раствора

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дифракция Фраунгофера на n щелях

- •1.2 Основные характеристики амплитудных решеток. Угловая дисперсия

- •Разрешающая способность решетки

- •Свободная спектральная область (область дисперсии)

- •1.3 Описание экспериментальной установки

- •Внимание !!! категорически запрещается касаться поверхности решетки руками и протирать её.

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение периода неизвестной решетки

- •Лабораторная работа № 9 определение частотной дисперсии стеклянной призмы с помощью гониометра

- •1. Классическая электронная теория дисперсии

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Измерение угла между гранями с помощью автоколлиматора

- •Упражнение 2 Измерение угла между гранями призмы методом отражения

- •Упражнение 3 Определение коэффициента преломления по углу наименьшего отклонения лучей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 10 изучение монохроматора

- •1. Основные характеристики монохроматора

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Способ измерения с помощью монохроматора

- •Упражнение 2 Построение градуировочной кривой

- •Упражнение 3 Определение угловой дисперсии призмы

- •Контрольные вопросы и задания

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Градуировка прибора

- •2. Электронная теория явления

- •3. Описание экспериментальной установки

- •4. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Измерение зависимости

- •Упражнение 2 Определение удельного заряда электрона

- •Контрольные вопросы и задания

- •Литература

- •Гониометр-спектрометр

- •Полутеневой анализатор

- •Сахариметр Солейля

- •Вопросы для самопроверки

- •К оформлению по лабораторным работам на кафедре общей и экспериментальной физики Ярославского государственного университета

- •Содержание

- •150000 Ярославль, ул. Советская, 14

2.2 Дифракция Френеля на щели

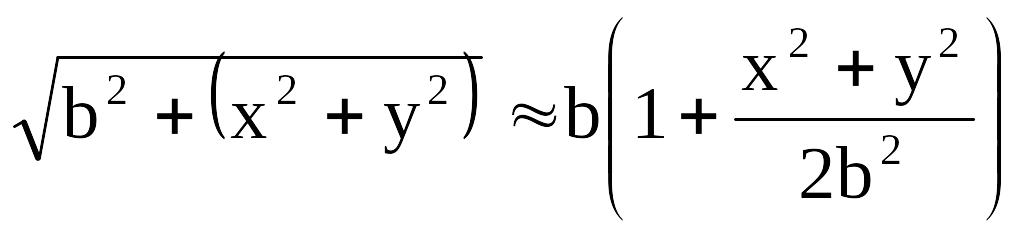

При наблюдении дифракции Френеля на краю экрана или щели источник должен быть линейным или излучать плоскую волну. Ограничимся рассмотрением плоской волновой поверхности, падающей на экран волны:

![]() .

(6.14)

.

(6.14)

При малых углах

можно

принять

![]() ,

а

,

а

,

при

,

при

![]() .

В результате:

.

В результате:

.

(6.14’)

.

(6.14’)

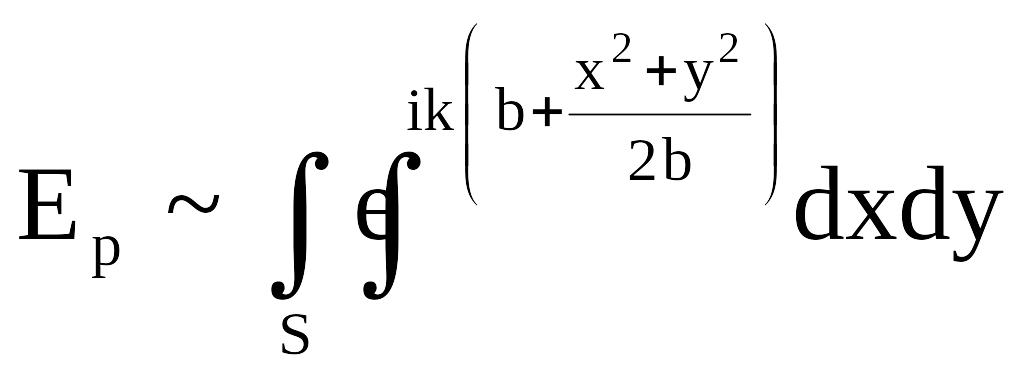

Если граничить волновую поверхность щелью, расположенной вдоль оси У, то (6.14’) преобразуется в:

.

(6.15)

.

(6.15)

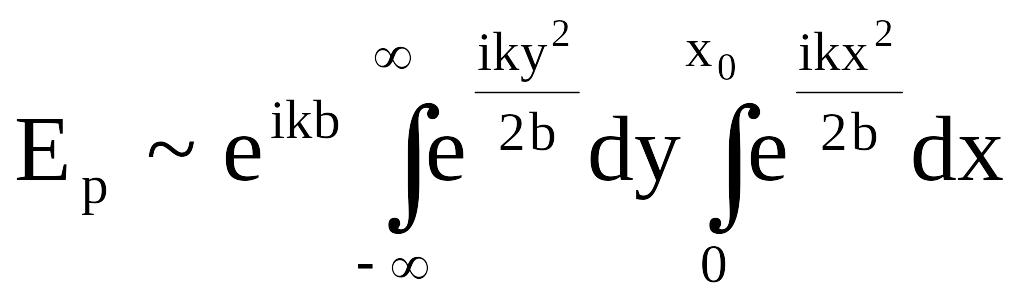

Интеграл по у

равен

![]() ,

поэтому

,

поэтому

.

(6.16)

.

(6.16)

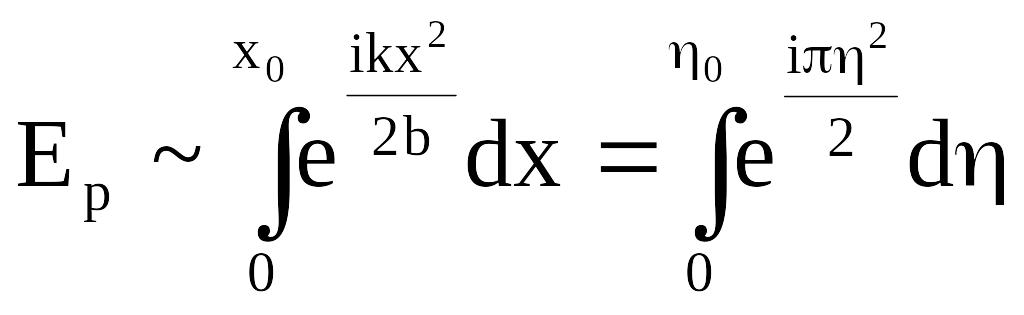

Выражение (6.16)

представляет собой интеграл Френеля,

где

![]() ,

то есть:

,

то есть:

![]() ,

(6.17)

,

(6.17)

где

![]() – координата края щели, открывающей

пространство

– координата края щели, открывающей

пространство

![]() .

.

Вычисления

![]() по формуле (6.16) удобно проиллюстрировать

с помощью векторной диаграммы, аналогично

тому, как это было сделано для круглого

отверстия, разбив плоскую волновую

поверхность на зоны, в пределах каждой

их которых фаза волны, создаваемой в

точке Р

изменяется на

.

эти зоны называются зонами Шустера.

Пусть точка Р

находится над неподвижном краем щели,

координата перемещаемого края –

по формуле (6.16) удобно проиллюстрировать

с помощью векторной диаграммы, аналогично

тому, как это было сделано для круглого

отверстия, разбив плоскую волновую

поверхность на зоны, в пределах каждой

их которых фаза волны, создаваемой в

точке Р

изменяется на

.

эти зоны называются зонами Шустера.

Пусть точка Р

находится над неподвижном краем щели,

координата перемещаемого края –

![]() .

Несложно показать, что при

.

Несложно показать, что при

![]() координата перемещаемого края щели,

открывающей

зон Шустера равна:

координата перемещаемого края щели,

открывающей

зон Шустера равна:

![]() ,

(6.18)

,

(6.18)

то есть площадь -ой зоны:

![]() (6.19)

(6.19)

быстро убывает

при малых значениях

и почти не изменяется при больших

.

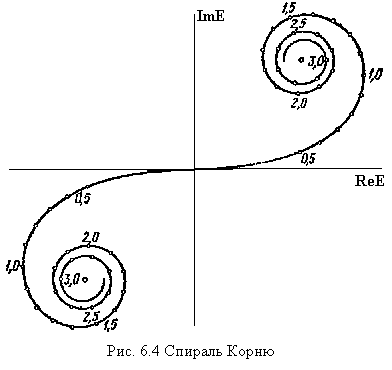

В результате, векторная диаграмм

представляет собой спираль (см. рис.

6.4), называется спиралью Корню. Цифры на

диаграмме означают величину

![]() из (6.17). Аналитически спираль является

результатом вычисления значений

интеграла (6.16), представленных на

комплексной плоскости.

из (6.17). Аналитически спираль является

результатом вычисления значений

интеграла (6.16), представленных на

комплексной плоскости.

Из рис. 6.4 видно, что в отличие от дифракции на круглом отверстии максимумы и минимумы интенсивности в точке Р лишь приближенно соответствуют целому числу открытых зон Шустера.

Точный расчет

распределения интенсивности вне точки

в обоих случаях представляет собой

сложную задачу. По этой причине выше

излагается приближенный метод вычисления

интенсивности только для точки

с помощью построения зон Френеля или

Шестера. Отметим, что дифракционная

картина для круглого отверстия

представляет собой чередующиеся светлые

и темные кольца, для щели – светлые и

темные полосы (параллельные расположению

щели), при этом в центре этой картины в

зависимости от четности количества

открытых зон в соответствии с рис. 6.2 и

6.4 будет минимум (![]() –

четное) или максимум (

–

нечетное).

–

четное) или максимум (

–

нечетное).

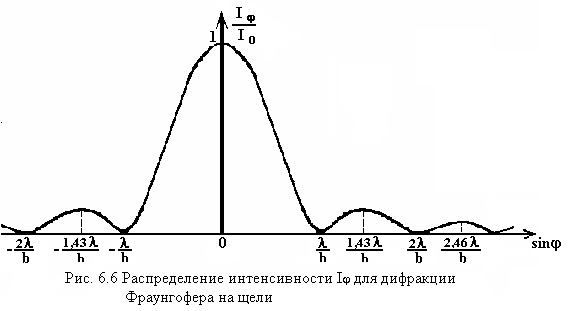

2.3 Дифракция Фраунгофера

Используя выражение

(6.8) и рис. 6.2 и 6.3, можно убедиться в том,

что чередование максимумов и минимумов

интенсивности в точке Р

будет происходить при условии, когда

радиус отверстия отвечает условию

![]() ,

где

,

где

![]() .

.

Это чередование исчезает при выполнении условия:

![]() ,

(6.20)

,

(6.20)

которое является критерием перехода от дифракции Френеля к дифракции Фраунгофера. При этом закономерности, отмеченные выше, не выполняются.

Предельным случаем

дифракции Фраунгофера является дифракция

в параллельных лучах. Расчет зависимости

интенсивности

![]() от угла дифракции можно произвести,

используя рис. 6.6. Элемент щели

от угла дифракции можно произвести,

используя рис. 6.6. Элемент щели

![]() ,

который находится на расстоянии

,

который находится на расстоянии

![]() от точки

,

возбуждает в направлении угла

от точки

,

возбуждает в направлении угла

![]() колебание

колебание

![]() .

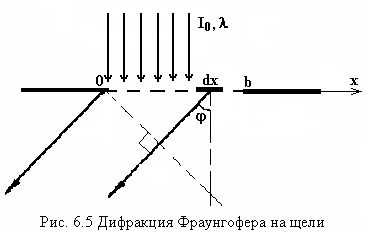

В соответствии с рис. 6.5 и принципом

Гюйгенса-Френеля для

можно записать следующее выражение:

.

В соответствии с рис. 6.5 и принципом

Гюйгенса-Френеля для

можно записать следующее выражение:

![]() ,

(6.21)

,

(6.21)

где

![]() – амплитуда колебаний электрического

поля плоской волны.

– амплитуда колебаний электрического

поля плоской волны.

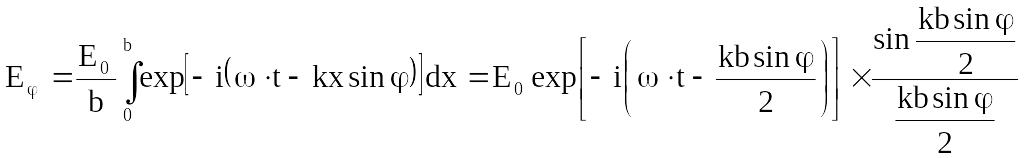

Проинтегрируем выражение (6.21) по всей щели:

(6.22)

(6.22)

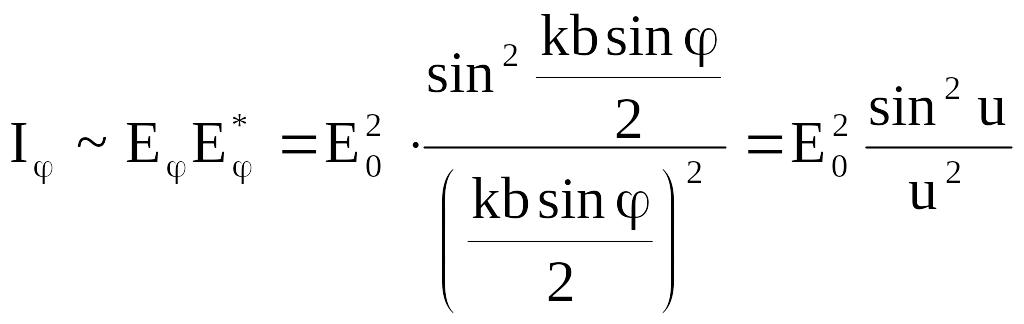

Для интенсивности

![]() ,

учитывая (6.22),получим:

,

учитывая (6.22),получим:

,

(6.23)

,

(6.23)

где

![]() .

.

Анализируя выражение (6.23), легко получить условие минимума интенсивности:

![]() .

(6.24)

.

(6.24)

Для максимума

функции (6.23) получим трансцендентное

уравнение типа

![]() ,

корни решения которого равны:

,

корни решения которого равны:

![]() .

(6.25)

.

(6.25)

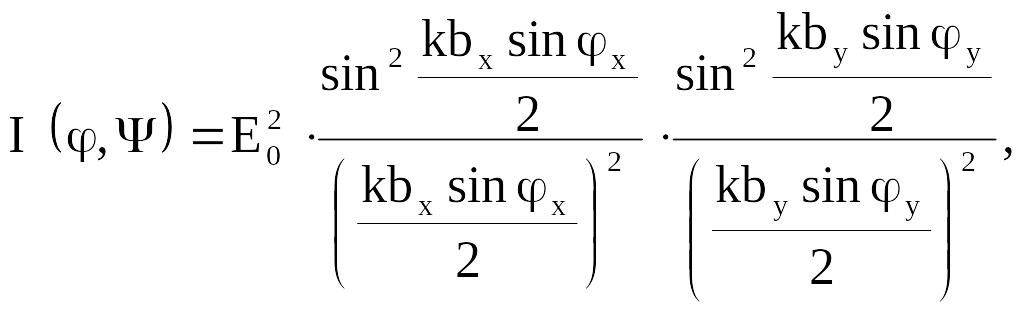

Для прямоугольного отверстия самостоятельно провести вывод распределения интенсивности для угла дифракции:

(6.26)

(6.26)

![]() где

где

![]() и

и

![]() –

размеры прямоугольного отверстия.

–

размеры прямоугольного отверстия.