- •2. Погрешности линз

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Определение фокусного расстояния положительной линзы

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3

- •Упражнение 4 Определение фокусного расстояния отрицательной линзы

- •Упражнение 5 Изучение аберраций

- •4. Обработка результатов

- •Контрольные вопросы и задания

- •2. Увеличение астрономических приборов

- •2.1 Увеличение астрономической зрительной трубы

- •2.2 Увеличение галилеевой зрительной трубы

- •2.3 Увеличение микроскопа

- •3. Порядок выполнения работы

- •3.1 Юстировка оптической системы

- •3.2 Труба Кеплера

- •Упражнение 1

- •Упражнение 2

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 3 изучение микроскопа и определение показателя преломления стеклянной пластины

- •1. Увеличение микроскопа

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение увеличения микроскопа

- •Упражнение 1 Определение линейных размеров предметов

- •Упражнение 2 Измерение показателя преломления прозрачной пластинки

- •Контрольные вопросы и задания

- •Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Измерение показателя преломления и средней дисперсии эталонных растворов глицерина в воде

- •2. Кольца Ньютона

- •3. Описание экспериментальной установки.

- •4. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение радиуса кривизны линзы

- •Упражнение 2

- •Упражнение 3 Определение полосы пропускания светофильтров

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.2 Дифракция Френеля на щели

- •2.3 Дифракция Фраунгофера

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Исследование дифракции Френеля на круглом отверстии

- •Упражнение 2 Исследование дифракции Френеля на щели

- •Упражнение 3 Изучение дифракции Фраунгофера на прямоугольном отверстии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 7 определение показателя преломления и концентрации прозрачных растворов при помощи интерферометра рэлея

- •Теоретические основы дифракции Фраунгофера на двух щелях

- •2. Описание экспериментальной установки.

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 3 Определение показателя преломления раствора

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дифракция Фраунгофера на n щелях

- •1.2 Основные характеристики амплитудных решеток. Угловая дисперсия

- •Разрешающая способность решетки

- •Свободная спектральная область (область дисперсии)

- •1.3 Описание экспериментальной установки

- •Внимание !!! категорически запрещается касаться поверхности решетки руками и протирать её.

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Определение периода неизвестной решетки

- •Лабораторная работа № 9 определение частотной дисперсии стеклянной призмы с помощью гониометра

- •1. Классическая электронная теория дисперсии

- •2. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Измерение угла между гранями с помощью автоколлиматора

- •Упражнение 2 Измерение угла между гранями призмы методом отражения

- •Упражнение 3 Определение коэффициента преломления по углу наименьшего отклонения лучей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 10 изучение монохроматора

- •1. Основные характеристики монохроматора

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Упражнение 1 Способ измерения с помощью монохроматора

- •Упражнение 2 Построение градуировочной кривой

- •Упражнение 3 Определение угловой дисперсии призмы

- •Контрольные вопросы и задания

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Градуировка прибора

- •2. Электронная теория явления

- •3. Описание экспериментальной установки

- •4. Порядок выполнения работы Упражнение 1 Измерение зависимости

- •Упражнение 2 Определение удельного заряда электрона

- •Контрольные вопросы и задания

- •Литература

- •Гониометр-спектрометр

- •Полутеневой анализатор

- •Сахариметр Солейля

- •Вопросы для самопроверки

- •К оформлению по лабораторным работам на кафедре общей и экспериментальной физики Ярославского государственного университета

- •Содержание

- •150000 Ярославль, ул. Советская, 14

Упражнение 2

Определение длины волны пропускания неизвестного светофильтра

1. На столике

осветителя поместить светофильтр с

неизвестной длиной волны, которую он

пропускает. Проделайте пункты 3 и 4

упражнения 1, и определите

из тангенса угла наклона

аппроксимирующей прямой (5.6), используя

![]() -

среднее значение радиуса кривизны

линзы, полученное в упражнении 1.

-

среднее значение радиуса кривизны

линзы, полученное в упражнении 1.

2.

Определите и погрешности измерения

![]() с учетом погрешностей

с учетом погрешностей

![]() .

.

Упражнение 3 Определение полосы пропускания светофильтров

Зная значения наблюдаемых максимальных порядков интерференционных колец для трех светофильтров, оценить полосы пропускания каждого светофильтра. Соответствующую формулу расчета этой полосы получить самостоятельно, опираясь на теорию интерференции в тонких пленках.

Контрольные вопросы и задания

1. Сформулируйте условия наблюдения полос равной толщины, равного наклона.

2. Объясните появление дополнительной разности хода в выражениях (5.1), (5.2).

3. Чем обусловлено конечное число наблюдаемых в тонких пленках интерференционных полос?

4. Какие погрешности эксперимента устраняет графический метод обработки результатов?

5. Из графика (5.6) оцените величину прослойки между поверхностями линзы и плоской пластинкой (может оказаться, что линза «вдавлена» в поверхность пластинки).

6. Почему в работе рекомендуется измерять радиусы тёмных, а не светлых колец?

7. Как измениться интерференционная картина, если пространство между линзой и плоскостью заполнить жидкостью?

8. Сравните интерференционные картины, наблюдаемые в проходящем и отраженном свете.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА

1. Теоретические основы дифракции

В узком (наиболее употребимом) смысле дифракция – это явление огибания световыми лучами непрозрачных тел и, следовательно, проникновения света в область геометрической тени. В широком смысле – это проявление волновых свойств света в условиях, близких к условиям применимости геометрической оптики.

Дифракция Френеля на круглом отверстии

Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, каждый бесконечно малый элемент волнового фронта следует рассматривать как источник вторичных волн. Колебания в произвольной точке пространства является результатом интерференции сферических волн, излучаемые этими вторичными источниками.

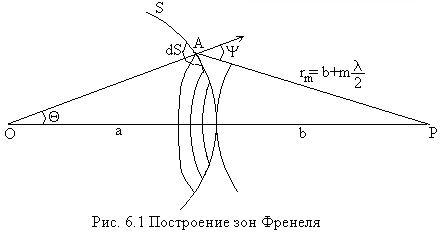

Рассмотрим волну,

излучаемую точечным монохроматическим

источником О.

такая волна является сферической (см.

рис. 6.1). На расстоянии

![]() от

источника ее напряженность:

от

источника ее напряженность:

![]() ,

(6.1)

,

(6.1)

где

![]() – циклическая частота,

– циклическая частота,

![]() – волновое число.

– волновое число.

Элемент сферической

поверхности площадью

![]() создает колебания в точке

создает колебания в точке

![]() :

:

![]() ,

(6.2)

,

(6.2)

где

![]() – расстояние от точки волнового фронта

до точки Р,

– расстояние от точки волнового фронта

до точки Р,

![]() –

угол между нормалью

к площади

–

угол между нормалью

к площади

![]() и напряжением луча,

и напряжением луча,

![]() – коэффициент

дифракции, который принимает максимальное

значение при

– коэффициент

дифракции, который принимает максимальное

значение при

![]() и равен нулю при

и равен нулю при

![]() (последнее выражает отсутствие обратной

волны).

(последнее выражает отсутствие обратной

волны).

Интегрируя по

всей поверхности

![]() и полагая, что на расстоянии 1

м от источника

О,

напряженность равна

и полагая, что на расстоянии 1

м от источника

О,

напряженность равна

![]() ,

получим:

,

получим:

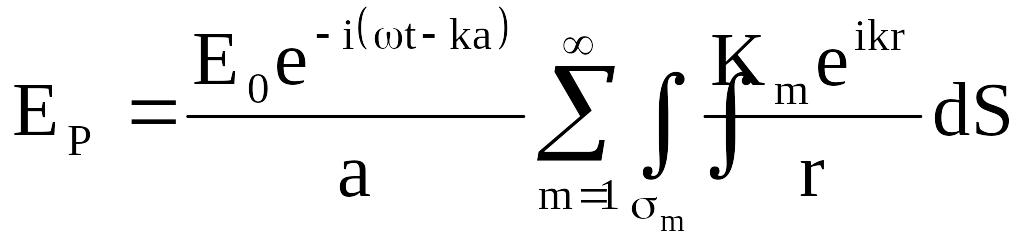

![]() ,

(6.3)

,

(6.3)

Взять интеграл

(6.3) невозможно, так как неизвестна

зависимость

.

Однако, если

с ростом

убывает медленно, можно разбить волновую

поверхность на зоны (так называемые

«зоны Френеля»), в пределах каждой из

которых фазы излучаемых волн в точке Р

изменяются на

![]() ,

а

,

оставаясь постоянным

,

а

,

оставаясь постоянным

![]() в пределах одной зоны, убывает сростом

номера зоны. Зоны Френеля – это кольцевые

зоны на волновой поверхности

в пределах одной зоны, убывает сростом

номера зоны. Зоны Френеля – это кольцевые

зоны на волновой поверхности

![]() ,

ограниченные окружностями, полученные

путём сечения фронта сферами с центром

в точке Р,

радиусами

,

ограниченные окружностями, полученные

путём сечения фронта сферами с центром

в точке Р,

радиусами

![]() .

В этом случае (6.3) преобразуется к виду:

.

В этом случае (6.3) преобразуется к виду:

,

(6.4)

,

(6.4)

где

![]() – площадь m-ой

зоны Френеля.

– площадь m-ой

зоны Френеля.

В

пределах m-ой

зоны

изменяется от

![]() до

.

Найдём

как функцию

.

Из рис 6.1 можно получить:

до

.

Найдём

как функцию

.

Из рис 6.1 можно получить:

![]() .

(6.5)

.

(6.5)

Дифференцируя

(6.5) и учитывая, что

![]() ,

получим:

,

получим:

![]() .

(6.6)

.

(6.6)

Поскольку в пределах

одной зоны

изменяется на

![]() ,

подставляя

,

подставляя

![]() в (6.6), найдем площадь одной зоны Френеля:

в (6.6), найдем площадь одной зоны Френеля:

![]() .

(6.7)

.

(6.7)

Поскольку

![]() ,

то окончательно:

,

то окончательно:

![]() ,

(6.7’)

,

(6.7’)

то есть площади зон одинаковы.

Радиус m-ой зоны Френеля определяется выражением:

![]() .

(6.8)

.

(6.8)

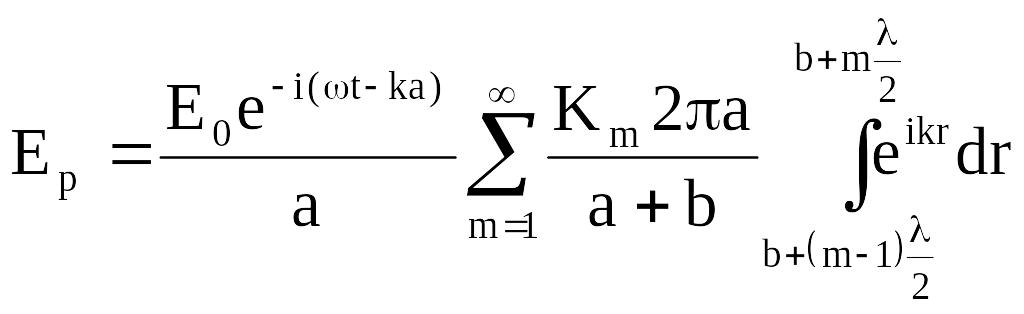

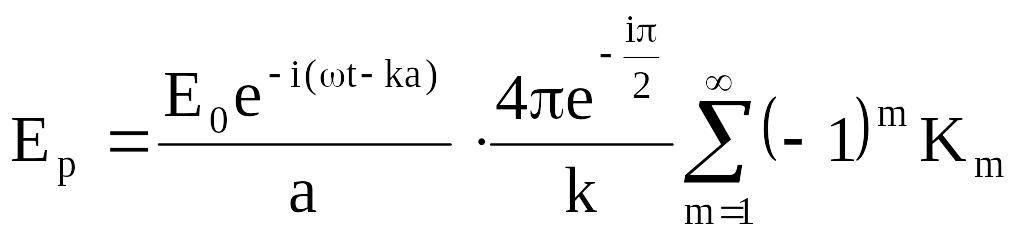

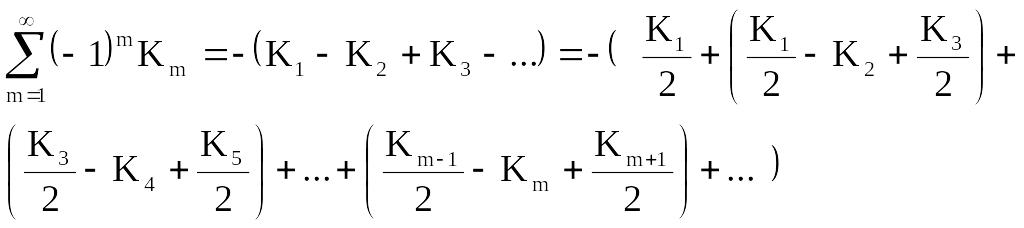

Подставляя (6.6) в (6.4) сводит решение (6.4) к вычислению суммы элементарных интегралов:

.

(6.9)

.

(6.9)

Из (6.9) следует, что

.

(6.10)

.

(6.10)

Множитель

![]() в (6.10) означает, что фазы колебаний,

создаваемых в точке Р

соседними зонами отличаются на

,

в результате:

в (6.10) означает, что фазы колебаний,

создаваемых в точке Р

соседними зонами отличаются на

,

в результате:

, (6.11)

, (6.11)

где

![]() ,

то есть

,

то есть

![]() с

ростом

с

ростом

![]() убывает

медленно.

убывает

медленно.

Если волновая

поверхность ограничена крупной диафрагмой

(круглое отверстие), открывающей

![]() зон

Френеля, то

зон

Френеля, то

![]() ,

(6.12)

,

(6.12)

где «+»соответствует

нечётному, а «–» - чётному

,

а поскольку

![]() .

.

![]() ,

(6.13)

,

(6.13)

где

![]() – возмущение в P от первой зоны Френеля,

– возмущение в P от первой зоны Френеля,

![]() – от

-ой

зоной Френеля.

– от

-ой

зоной Френеля.

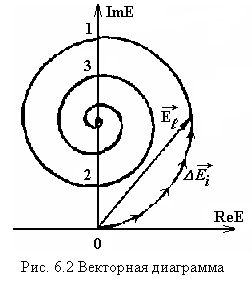

Результат (6.9), (6.13) удобно интерпретировать с помощью векторной диаграммы (на комплексной плоскости вектор характеризуется амплитудой и фазой) (см. рис. 6.2).

Разобъём каждую

зону Френеля на

![]() подзон, в пределах каждой из которых

фаза волн

подзон, в пределах каждой из которых

фаза волн

![]() в точке Р

измениться на

в точке Р

измениться на

![]() .

Понятно, что площадь этих подзон

одинаковы, так как одинаковы площади

зон Френеля, и следовательно результирующее

колебание в точке Р

.

Понятно, что площадь этих подзон

одинаковы, так как одинаковы площади

зон Френеля, и следовательно результирующее

колебание в точке Р

![]() ,

создаваемое в пределах одной зоны

Френеля, представляет собой полуокружность

на комплексной плоскости. А поскольку

убывает с ростом

,

то векторная диаграмм из окружности

превращается в закручивающуюся спираль.

,

создаваемое в пределах одной зоны

Френеля, представляет собой полуокружность

на комплексной плоскости. А поскольку

убывает с ростом

,

то векторная диаграмм из окружности

превращается в закручивающуюся спираль.

Точки 1, 2, 3 на рис.

6.2 относятся к периферийным точкам

одной, двух или трех зон Френеля для

.

Электрическое поле в точке P

для одной, двух и большего числа зон

Френеля равно величине вектора,

соединяющего точку

![]() с соответствующими точками 1, 2, 3 и т.д.

С увеличением номера зоны Френеля (это

приводит к увеличению угла дифракции

)

с соответствующими точками 1, 2, 3 и т.д.

С увеличением номера зоны Френеля (это

приводит к увеличению угла дифракции

)

![]() монотонно уменьшается, что приводит к

уменьшению величины

монотонно уменьшается, что приводит к

уменьшению величины

![]() – напряженности поля, создаваемого в

точке Р

зоной Френеля. С помощью такой диаграммы

легко объяснить характер поведения

интенсивности излучения в точке P

(интенсивность

– напряженности поля, создаваемого в

точке Р

зоной Френеля. С помощью такой диаграммы

легко объяснить характер поведения

интенсивности излучения в точке P

(интенсивность

![]() )

для малых значения

при увеличении радиуса отверстия или

уменьшения величины

)

для малых значения

при увеличении радиуса отверстия или

уменьшения величины

![]() .

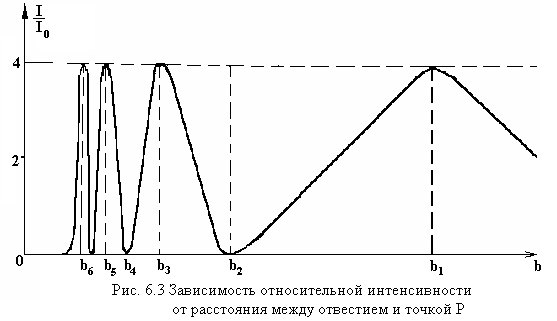

На рис. 6.3 представлена зависимость

относительной интенсивности света (

.

На рис. 6.3 представлена зависимость

относительной интенсивности света (![]() ,

где

,

где

![]() )

от расстояния

,

а, следовательно, от количества открытых

зон Френеля. Значение

)

от расстояния

,

а, следовательно, от количества открытых

зон Френеля. Значение

![]() соответствует одной открытой зоне

Френеля при заданных

соответствует одной открытой зоне

Френеля при заданных

![]() ,

,

![]() ,

где

,

где

![]() - радиус отверстия в непрозрачном экране.

- радиус отверстия в непрозрачном экране.