- •Методические указания

- •Введение

- •Проектирование и расчет водопропускных труб

- •1.Исходные данные и краткая характеристика района проектирования

- •2. Определение максимального расхода ливневых и талых вод

- •2.1. Определение площади водосборов

- •2.2. Определение максимального расхода ливневого стока

- •2.3. Расчет стока талых вод

- •3. Определение расчетного сбросного расхода с учетом аккумуляции воды перед трубой и подбор отверстия трубы

- •Определение расчетных сбросных расходов при различных величинах подпора перед трубой

- •4. Определение минимальной высоты насыпи для размещения труб

- •5. Определение длины трубы

- •5.1. Определение длины железобетонной трубы при конических входных и выходных звеньях и раструбных оголовках

- •Литература

- •Приложение

- •Величины коэффициентов k0 и n1

- •Характеристики типовых железобетонных круглых труб

- •Гидравлические характеристики типовых унифицированных железобетонных прямоугольных труб

2.3. Расчет стока талых вод

Расчет стока талых вод с малых водосборов ведется на основании СП 33-101-2003 [3]. Расчетный максимальный расход талых вод

![]() , (4)

, (4)

где k0 – коэффициент дружности половодья;

hp – расчетный слой стока весенних вод той же вероятности превышения, что и расчетный расход, мм;

F – площадь водосбора, км2;

n1 – показатель, учитывающий климатическую зону;

δ1 – коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в залесенных бассейнах;

δ1=1/(АЛ+1), (5)

где АЛ – залесенность водосбора, % (если в перспективе лес бассейна может быть сведен, принимают δ1=1);

δ2 – коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в заболоченных бассейнах;

δ2=1-0,7lg(0,1Аб+1) (6)

Слой стока hp устанавливается по аналогам, т. е. на основе натурных наблюдений. В связи с тем, что натурные наблюдения над стоком талых вод с малых водосборов практически не производились, можно воспользоваться формулой

hp = h0* Kp , (7)

где h0 – средний многолетний слой стока, мм;

KP – модульный коэффициент для расчетного расхода.

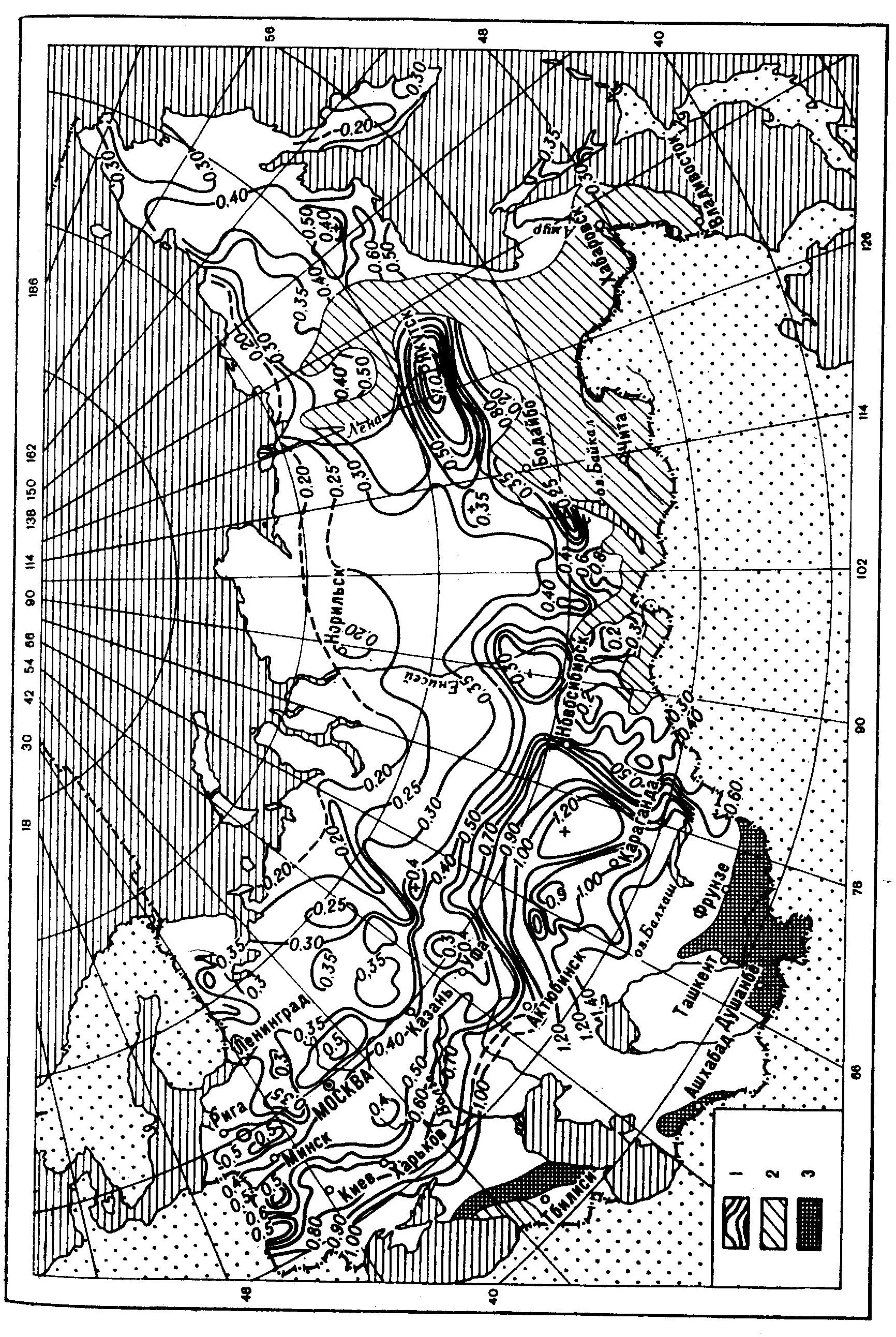

Величина h0 определяется по карте среднего многолетнего слоя стока талых вод (рис. 2). Для бассейнов меньше 100 км2 для европейской части бывшего СССР и меньше 1000 км2 для азиатской части вводятся поправочные коэффициенты:

1,1 – при холмистом рельефе и глинистых почвах;

0,9 – при плоском рельефе и песчаных почвах.

Модульный коэффициент Кр зависит от величины коэффициента асимметрии Сs, который в свою очередь зависит от коэффициента вариации Сυ, определяемого по карте (рис. 3). При площади бассейнов менее 200 км2 величину Сυ умножают на соответствующий коэффициент (табл. 4)

Таблица 4

-

Площадь бассейна, км2

0-50

51-100

101-150

151-200

Коэффициент

1,25

1,20

1,15

1,05

Коэффициент асимметрии Сs для равнинных водосборов принимается равным 2Сυ. Для северо-запада и северо-востока страны, где в формировании максимального стока участвуют дождевые осадки, Сs = 3Сυ.

Коэффициент дружности половодья k0 принимают: в зонах тундры и леса - 0,01, для Западной Сибири - 0,013, в зонах лесостепи и степи - 0,02, в зоне полупустынь - 0,06.

Величина коэффициента Кр определяется по кривым модульных коэффициентов слоев стока для соответствующей вероятности превышения (рис. 4).

Показатель степени n1 в большинстве случаев принимается равным 0,25. Для тундры и лесной зоны европейской территории России и Восточной Сибири он снижен до 0,17.

Рис. 2. Карта средних слоев стока талых вод

Рис. 3. Карта коэффициентов вариации слоев стока талых вод

Рис. 4. Кривые модульных коэффициентов слоев стока

Пример. Определить расход талых вод для Подмосковья.

F=10 км2, озерность – 5 %, ВП – 1 %.

По картам изолиний (рис. 2) слой стока h0 = 100 мм.

Коэффициент вариации Сυ = 0,40.

Так как бассейн менее 50 км2 для Сυ применяем коэффициент 1,25 (см. табл.3).

Сυ=0,40·1,25=0,50

Коэффициент асимметрии для равнинного водосбора Сs = 2Сυ. По графику (рис.4) модульный коэффициент Кр=2,5.

Расчетный слой стока hp = h0* Kp=100·2,5=250 мм.

k0=0,002; n1=0,25; δ1=0,9; δ2=1,0.

![]()