- •Глава 4. Символизм национальных праздничных традиций

- •4. 1. Карнавальные традиции как форма взаимодействия этнических элементов

- •4.2. Народный праздник как основа коммуникаций между народами (Россия и Китай)

- •4.3. Карнавал (текст к мультимедийному фильму)

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Словарь терминов

4.3. Карнавал (текст к мультимедийному фильму)

П

П

Рис. 4.33. Л. Бакст Жар-птица. 1911 г.

онятие карнавал происходит от названия культовой повозки на колесах (лат. carrus-navalis – колесница-корабль), использовавшаяся, в частности, во время древних мистерий Мардука, Диониса. Карнавал в мифологии народов Европы – антропоморфное воплощение календарного праздника проводов зимы, проходившего накануне Великого поста. Его истоки также лежат в языческих церемониях в честь древнеегипетского бога Осириса и в римских Сатурналиях.

Традиции проведения Сатурналий были заимствованы Европой, а затем и Америкой. Зародившись еще в древние времена, карнавальные традиции наложили отпечаток на праздничную культуру многих стран (рис. 4.33).

Для исследования семиотической природы карнавала необходимо раскрыть его мировоззренческую сущность. Одним из первых в отечественной науке эту проблему затронул М.М. Бахтин, разработавший концепцию карнавализации.

В узком смысле карнавализация – это перевод карнавальных форм народной смеховой культуры на язык литературы; историческая трансформация этих форм в систему соответствующих художественных средств. В широком смысле понятие карнавализация применялось М.М. Бахтиным не только к литературе и другим видам искусства, но и к культуре в целом.

В

условиях карнавала коллективное ощущение

единства и свободы способствует

преодолению смутного страха перед

грядущими космическими потрясениями

и имевших место в прошлом коллективными

переворотами. Мировоззренческая

сущность карнавала раскрывается через

систему таких категорий, как:

карнавальная

свобода,

карнавальный

смех,

амбивалентность

карнавала,

карнавальное

поведение (рис.

4.34).

В

условиях карнавала коллективное ощущение

единства и свободы способствует

преодолению смутного страха перед

грядущими космическими потрясениями

и имевших место в прошлом коллективными

переворотами. Мировоззренческая

сущность карнавала раскрывается через

систему таких категорий, как:

карнавальная

свобода,

карнавальный

смех,

амбивалентность

карнавала,

карнавальное

поведение (рис.

4.34).

К

Рис. 4.34. П. Пикассо Пимпинелла и Пульчинелла

Балет Дж. Б. Перголезе. 1920 г.

атегория карнавальная свобода, обретаемая в карнавале, представляет собой частные случаи проявления свободы в целом и мыслится как достигаемое, а не имманентное состояние личности в социуме. Категория карнавальный смех имеет не только прикладное, но и общефилософское значение, которое заключается в том, что он «вносит свое суждение об элементах мира, а через них и о мире в целом» [45, с. 57].

Среди несистемных знаков, функционирующих в структуре карнавала, можно выделить: знаки-модели, знаки-сигналы, знаки-признаки, знаки-копии, знаки-символы.

В

карнавале важную роль играют знаки-модели,

то есть различные фигуры, макеты,

декорации, используемые на празднике,

призванные не только имитировать

первичную реальность, но и создавать

новое знаково-символи-ческое пространство

на основе переосмысления действительности.

В

карнавале важную роль играют знаки-модели,

то есть различные фигуры, макеты,

декорации, используемые на празднике,

призванные не только имитировать

первичную реальность, но и создавать

новое знаково-символи-ческое пространство

на основе переосмысления действительности.

Знаки-сигналы на карнавале используются, в основном, для обозначения начала праздника или выделения различных этапов его проведения.

С

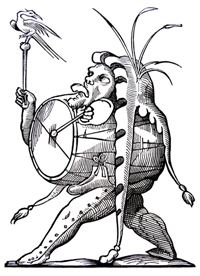

Рис. 4.35. Кл. Энзикат Шут. 1988

имволы в карнавале несут важную смысловую нагрузку. Так, во многих языческих представлениях сжигание чучела олицетворяло смену времен года. В основе многих средневековых карнавальных процессий лежал ритуал штурма и сжигания модели ада в виде корабля или повозки, набитой демонами и шутами (рис. 4.35). В данном случае ад выступает как символ побежденного страха. Были также шуты, возглавлявшие эту процессию, и бросавшие в зрителей яйца с розовой водой – символом возрождения жизни. Можно назвать и другие символические образы – женщина верхом на единороге в средневековых карнавалах символизировала целомудрие, лис с уткой в зубах − алчность и коварство.

В

основе карнавальных традиций разных

стран заложены первоначальные смыслы

архаичных праздников карнавального

типа – обновление природы, культ

плодородия, уравнивание иерархических

сословий в обществе.

Так,

традиция венецианского карнавала

восходит к языческому празднику римских

Сатурналий

(Сатурн – покровитель земледелия и

плодородия).

В

основе карнавальных традиций разных

стран заложены первоначальные смыслы

архаичных праздников карнавального

типа – обновление природы, культ

плодородия, уравнивание иерархических

сословий в обществе.

Так,

традиция венецианского карнавала

восходит к языческому празднику римских

Сатурналий

(Сатурн – покровитель земледелия и

плодородия).

П

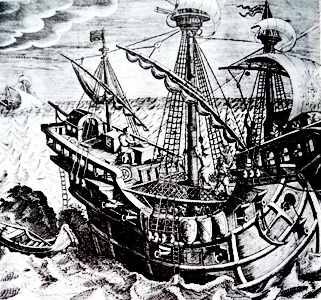

Рис. 4.36. Ян ван дер Серт Корабль

овозку в венецианском карнавале заменяла гондола, прообраз Буцентавра (от итал. bucintoro − галера) – официальной галеры дожей Венеции. Примерная длина корабля составляла 30 метров, ширина – 6 метров (рис. 4.36). Начиная с XII в. и до 1789 г., в праздник Вознесения, дож выходил на галере в море, чтобы совершить церемонию обручения дожа с Адриатическим морем, что изображено на картине Антонио Каналетто. Дож – это титул выборного главы Венецианской Республики на протяжении более чем десяти веков (VIII–XVIII вв.). Титул возник в 697 г., когда Венеция входила в границы Византии. Первым дожем стал Пауло Лучио Анафесто.

В России карнавальные традиции воплощает масленица – праздник проводов зимы, которым отмечался переход к весенним земледельческим работам. Символ масленицы – блин, форма которого олицетворяет солнце. Масленица завершается сжиганием чучела, воплощающего смерть.

Во Франции, Бельгии, Японии во время карнавала дарят прохожим апельсины, цветок которого символизирует плодородие, эта традиция пришла из Испании. В Марселе празднуют день медведя. Медведь – символ весны – с его пробуждением от спячки просыпается и вся природа.

Еврейский праздник Пурим – также карнавальный праздник проводов зимы и встречи весны. Устраивались представления, во время которых сжигали чучело Амана. Также устраивались выборы короля Пурима, традиция, заимствованная из бразильского карнавала, но восходящая к римским сатурналиям и вавилонским обрядам временной замены царя рабом с последующим низвержением раба и восстановлением царя на престоле. Характерная черта пуримского застолья – обильное употребление вина или других крепких алкогольных напитков, берущее свое начало в дионисийских культах.

В Бразилии карнавал называется Энтруду. Название происходит от латинского introitus, что значит «начало» – начало Великого поста. Во время карнавала участники танцуют самбу. Африканское слово самба связано с языческим культом богинь плодородия, что воплощалось в ритуальных телодвижениях: танцоры касались друг друга животами, имитируя любовный акт, данные телодвижения соотносятся с идеей плодородия.

В Мексике празднуют День мертвых. Его главные персонажи − калавера («череп») и калака («скелет») – изображения черепов и скелетов. Калавера − это образ, призванный стереть грань между жизнью и смертью, родился под влиянием индейских традиций. Скелетами всевозможных видов и размеров мексиканцы украшают дома, офисы, магазины. К празднику каждый считает своим долгом запастись маленькой или большой «смертью».

Карнавал Латинской Америки – это яркое явление заимствования различных традиций карнавалов с привнесением своих особенных элементов, таких как музыкальность, эротизм, пышность карнавальных процессий.

Значительное влияние на развитие бального танца оказали страны Центральной Америки, а именно, эротические элементы танца самба. Под его влиянием появились тустеп, блюз, фокстрот, чарльстон, затем бостон и танго.

Современный мир, казалось бы, далеко ушел от прошлого, но и сегодня почти каждый из нас, в той или иной степени, был участником мистерий. Таинство крещения, причастия, создание мандалы (похороны по своей сути есть таинства и связаны с мистериями). Карнавал, при помощи присущих ему специфических приемов, отображает, подтверждает, переосмысливает социальные связи общества, в рамках которого функционирует.

Главная мысль, объединяющая все эти действия, – это надежда на лучшее будущее после смерти, проникновение в тайны бытия, прикосновение к другому миру, который, возможно, не имеет ни границ, ни сословных разделений.