- •Глава 4. Символизм национальных праздничных традиций

- •4. 1. Карнавальные традиции как форма взаимодействия этнических элементов

- •4.2. Народный праздник как основа коммуникаций между народами (Россия и Китай)

- •4.3. Карнавал (текст к мультимедийному фильму)

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Словарь терминов

Глава 4. Символизм национальных праздничных традиций

4. 1. Карнавальные традиции как форма взаимодействия этнических элементов

П

Рис. 4.1. М. Илку. Вотра – вечерняя

песня. 1968 г.

раздники – чуть ли не самая важная традиция в жизни человека. В любое время им отводилась особая роль, связанная с земледельческими работами или с этапами жизни человека. Устраивая различные празднества, человек, тем самым, хотел отвлечься от повседневной суеты. Во всяком обществе праздник существует как непременный институт, как общественное событие торжественного характера, отличающееся от обыденности и проводимое в свободное от работы время, образуя часть организованной и предустановленной жизни общества, его отдельных классов, слоев и групп, своеобразную форму регуляции их деятельности. Это явление всеобщее, укорененное в социально-культурной жизни народов и их культур (рис. 4.1). Праздничная культура является своего рода отражением разнообразных общественных и духовных процессов.Первоначально праздники носили больше сакральный характер, так как устраивались в честь богов, были призваны привлечь внимание и задобрить богов танцами, пением, своеобразными обрядами. Такого же рода мероприятиями отмечали начало полевых работ, рождение детей, весеннее и осеннее равноденствие и т.д. Позднее вместо одних праздников на их основе оформились другие, что было обусловлено переходом от одной картины мира (или религиозных верованиям) к другой. Кроме того, возникали и заимствованные праздники в процессе миграций этносов, завоеваний народов или в результате различных форм культурного обмена. И в современном мире праздники играют не последнюю роль в коммуникациях между государствами (например, Италия (Венеция) или Бразилия, где в карнавале участвуют люди из разных стран).

Карнавал, можно сказать, один из немногих праздников, в котором наиболее ярко проявляется интернациональный характер культуры, где прослеживается смешение различных этнических, исторических влияний, стираются национальные и социальные границы. Время и место происхождения карнавала точно не известно, но большинство специалистов сходятся во мнении, что карнавал зародился как языческое празднество в Древ-нем Египте, Двуречье, Древнем Риме и Древней Греции. Его истоки лежат в мистериях в честь умирающих и воскресающих богов – египетского Осириса, вавилонского Мардука, греческого Диониса и римского Сатурна.

Мистерия – это музыкально-драматическое действие, в основе которого лежит культ плодородия, умирающей и воскресающей природы, а также представления о воскресении бога Осириса (в христианской традиции – Иисуса Христа). В христианстве данный жанр находит свое отражение в Рождественских мистериях. А в качестве народной традиции мистерии выступают карнавальные шествия.

В

Рис. 4.2. Карнавал в Нюрнберге Книга Шемберта. XVI в.

Месопотамии праздновали победу светлого бога Мардука над силами разрушения и смерти. В это время проходили шествия, карнавалы и маскарады. Многие праздничные ритуалы были связаны с плаванием бога Мардука по Евфрату. Само слово карнавал – от культовой повозки – корабля на колёсах (лат. carrus-navalis – колесница-корабль). В Вавилоне «корабль-море» как главный символ карнавала означал путешествие из одного мира в другой, как и в египетских мистериях. Также данный бог отождествлялся с Энлилем, который отделил небо от земли, создал сельскохозяйственные орудия, а также приобщил людей к культуре (рис. 4.2).

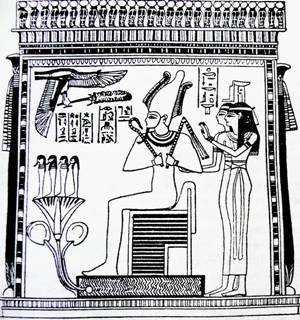

А

Рис. 4.3. Осирис, судья мертвых

налогичные празднества совершались в честь Бога Осириса, как и греческий Дионис, исчезающего зимой и возрождающегося весной, побеждая бога Сета, олицетворяющего смерть, разрушение, пустыню. Также он считался богом плодородия (зерна, виноделия), дарующим жизнь и влагу, и повелителем загробной жизни (покровителем и судьей мёртвых). Осирис изображался в образе человека в белых пеленах (после ритуала мумификации) и знаками царской власти. Его тело окрашивалось в зеленый цвет (цвет жизни). Атрибутами Осириса являются жезл (посох) и плеть, в истоке которых лежит пастушеская функция, символизирующие власть над живыми и мертвыми. Культ Осириса соединяет в себе культ царя и культ бога производительных сил природы (рис. 4.3).Сатурналии – праздник в честь бога земли и посевов Сатурна, культ которого был одним из самых распространенных в Италии. Ему приписывалось введение в Италии земледелия, садоводства, культуры винограда, удобрения земли, вследствие чего, как покровитель земледелия и податель плодородия, по преданию считался, как и египетский Осирис, доисторическим царем страны, переселившимся из Греции в Италию. С именем Сатурна было связано представление о золотом веке, когда народ жил в изобилии и вечном мире, не знал рабства, сословных неравенств и собственности. На время Сатурналий различия между господами и рабами как бы упразднялись. Раб получал возможность ругать своего господина, сидеть с ним за одним столом, чего нельзя было делать вне времени проведения карнавала.

Ч ерез

мистериальные таинства люди преодолевали

страх гибели, приобретали скрытые от

непосвященных знания и устанавливали

своего рода связь между двумя мирами:

земным и подземным (загробным). Таким

образом мистерии легли в основу

идеи о бессмертии души, дававшей надежду

множеству людей независимо от

социального статуса, а бинарная оппозиция

«жизнь − смерть» является главной

оппозицией, составляющей карнавал (рис.

4.4).

ерез

мистериальные таинства люди преодолевали

страх гибели, приобретали скрытые от

непосвященных знания и устанавливали

своего рода связь между двумя мирами:

земным и подземным (загробным). Таким

образом мистерии легли в основу

идеи о бессмертии души, дававшей надежду

множеству людей независимо от

социального статуса, а бинарная оппозиция

«жизнь − смерть» является главной

оппозицией, составляющей карнавал (рис.

4.4).

К

Рис. 4.4. Г. Гольбейн Младший. «Образы

Смерти». 1524–1526 гг.

арнавал в низшей мифологии народов Европы представляет собой антропоморфное воплощение календарного праздника проводов зимы, проходившего накануне великого поста (за сорок дней до христианской пасхи).

Народная

этимология отождествляет корень car

с

названием мяса, плоти (лат. саrno,

итал. carne): carnevale – «мясоед», «carne-vale!» –

«да здравствует плоть!». В соответствии

с характером праздника рубежа зимы и

весны, обилия пищи и поста, веселья и

сурового религиозного покаяния

амбивалентным был и образ карнавала.

С одной стороны, карнавал воплощал

изобилие, обжорство (сравним с огромными

размерами чучела карнавала) и плодородие,

с другой – старость (итальянское карнавал

– седой старик), старый год, зиму.

Народная

этимология отождествляет корень car

с

названием мяса, плоти (лат. саrno,

итал. carne): carnevale – «мясоед», «carne-vale!» –

«да здравствует плоть!». В соответствии

с характером праздника рубежа зимы и

весны, обилия пищи и поста, веселья и

сурового религиозного покаяния

амбивалентным был и образ карнавала.

С одной стороны, карнавал воплощал

изобилие, обжорство (сравним с огромными

размерами чучела карнавала) и плодородие,

с другой – старость (итальянское карнавал

– седой старик), старый год, зиму.

В

Рис. 4.5. Пародийные похороны

средние века на время карнавала избирался король шутов – ритуал, восходящий к римским сатурналиям и вавилонским обрядам временной замены царя рабом с последующим низвержением раба и восстановлением царя на престоле. На колеснице во время праздничных процессий вывозили чучело карнавала. В заключение карнавала чучело сжигали или бросали в воду (символически чучело сравнивалось с воплощением смерти). В Италии и Испании разыгрывалась фарсовая драма, изображающая победу поста над карнавалом в образе тощей старухи. Похоронами, пародирующими христианский обряд, завершался данный праздник. В славянской мифологии образу карнавала соответствует масленица (рис. 4.5).Для исследования семиотической природы карнавала необходимо раскрытие его мировоззренческой сущности. Одним из первых в отечественной науке эту проблему затронул М. М. Бахтин, разработавший концепцию карнавализации, его сущности и «механизмов». Его положения поясняет широчайшее воздействие карнавала на сферы сознания, культуры, художественного творчества. «Карнавал выработал целый язык символических конкретно-чувственных форм – от больших и сложных массовых действ до отдельных карнавальных жестов. Язык этот... поддается известной транспонировке на родственный ему по конкретно-чувственному характеру язык художественных образов... Эту транспонировку карнавала на язык литературы мы и называем карнавализацией ее» [5, с. 163]. Здесь важно положение о «транспонировке языка карнавала» и в другие сферы культуры.

В узком смысле карнавализация – это транспорирование карнавальных форм народной смеховой культуры на язык литературы; историческая трансформация этих форм в систему соответствующих художественных средств. В широком смысле понятие карнавализации применялось М. М. Бахтиным не только к литературе и другим видам искусств, но и к культуре в целом. По мнению М. М. Бахтина, карнавальному началу принадлежит значительная роль в культурной динамике, оно служит «обновлению культуры, ее своеобразному дыханию, ее выходу из систем и регламентов предыдущей поры» [5, с. 40].

С овременные

исследователи уделяют значительное

внимание концепции М. М. Бахтина и

говорят о возможности ее использования

для изу-чения различных мировых культур.

В частности, понятия карнавал,

карнавальный,

карнавализация

применяют

в описании явлений современной культуры,

поскольку они в определенной степени

раскрывают смысл этих явлений. Так,

один из наиболее характерных признаков

эпохи постмодерна заключается в том,

что пространство культуры становится

сферой разомкнутых границ, включает в

себя целый спектр разнообразных

возможностей, ни одна из которых не

застыла в

действительности в уже готовую,

установившуюся картину мира.

овременные

исследователи уделяют значительное

внимание концепции М. М. Бахтина и

говорят о возможности ее использования

для изу-чения различных мировых культур.

В частности, понятия карнавал,

карнавальный,

карнавализация

применяют

в описании явлений современной культуры,

поскольку они в определенной степени

раскрывают смысл этих явлений. Так,

один из наиболее характерных признаков

эпохи постмодерна заключается в том,

что пространство культуры становится

сферой разомкнутых границ, включает в

себя целый спектр разнообразных

возможностей, ни одна из которых не

застыла в

действительности в уже готовую,

установившуюся картину мира.

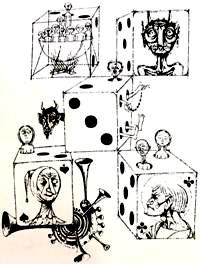

П

Рис. 4.6. В. Пивоварова Средневековые фаблио

о мнению У. Эко, эпитеты ироничный, балагный, пародийный, карнавальный давно стали «атрибутами» практически каждого рассуждения о современном искусстве [27, с. 9–14]. Наконец, для культуры постмодерна характерна попытка моделирования особой реальности, построенной на принципах игры, основные проявления которой совпадают с игровым аспектом карнавала. Учитывая вышеизложенное и основываясь на концепции М. М. Бахтина, можно говорить об особом «карнавальном» мировосприятии, изначально свойственном именно карнавалу, для которого характерно моделирование особой концепции действительности (рис. 4.6).

Мировоззренческая

сущность карнавала раскрывается через

систему таких категорий, как карнавальная

свобода,

карнавальный

смех,

амбивалентность

карнавала,

карнавальное

поведение,

отображающих особен-ности оценивания,

осмысливания и переживания окружающего

мира участниками этого праздника.

Категория карнавальная

свобода

выступает одной из наиболее значимых

мировоззренческих универсалий этого

праздника, так как свобода, обретаемая

в карнавале, представляет собой частные

случаи проявления свободы в целом и

мыслится как достигаемое, а не имманентное

состояние личности в социуме. Категорию

карнавальная

свобода

следует трактовать, прежде всего, как

обретение свободы в эмоциональном

плане, поскольку она связана с освобождением

от норм будничной жизни и правил обычного

поведения, устранением психологических

комплексов, преодолением с

Мировоззренческая

сущность карнавала раскрывается через

систему таких категорий, как карнавальная

свобода,

карнавальный

смех,

амбивалентность

карнавала,

карнавальное

поведение,

отображающих особен-ности оценивания,

осмысливания и переживания окружающего

мира участниками этого праздника.

Категория карнавальная

свобода

выступает одной из наиболее значимых

мировоззренческих универсалий этого

праздника, так как свобода, обретаемая

в карнавале, представляет собой частные

случаи проявления свободы в целом и

мыслится как достигаемое, а не имманентное

состояние личности в социуме. Категорию

карнавальная

свобода

следует трактовать, прежде всего, как

обретение свободы в эмоциональном

плане, поскольку она связана с освобождением

от норм будничной жизни и правил обычного

поведения, устранением психологических

комплексов, преодолением с

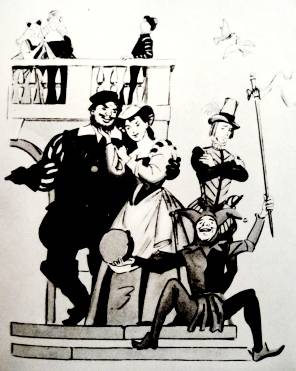

Рис. 4.7. Д. Шмаринов Иллюстрация к «Двенадцатой ночи» В. Шекспира. 1965 г.

остояния неудовлетворенности, страха, характеризуется ощущением радости, новизны, раскованности. По мнению М. М. Бахтина, в бессознательном человека, а возможно и в коллективном, сохраняется память об имевших место в прошлом коллективных переворотах, а также смутный страх перед грядущими космическими потрясениями. Причем эти страхи становятся фактами сознания преимущественно в связи с противоречиивыми социальными ситуациями. В условиях карнавала коллективное ощущение единства и свободы способствует преодолению таких негативных эмоций.А. И. Мазаева считает, что свобода любого праздника «подчиняется сразу двум принципам – реальности и фантазии, причем фантазии отводится гораздо большая роль, в силу чего свобода праздника оказывается во многом тождественна свободе воображения», подразумевающей способность человека временно выходить за рамки принятого социального образа жизни и перевоплощаться в другое «Я» [18, с. 110–114]. Отсюда можно сделать вывод, что одно из проявлений карнавальной свободы заключается во временном отрицании существующей действительности и одновременном утверждении новой, связанной с определенными идеалами личного или общественного порядка.

Многие

проявления карнавальной свободы восходят

к архаичным формам человеческого

поведения. Оттуда берут начало традиции

карнавального чревоугодия, пьянства,

свободных сексуальных отношений. К примеру, как полагает О. Шпенглер,

дионисийское опьянение изначально

призвано было заглушить что-то, что

внушает опасение, страх. А сексуальную

свободу связывают с древними культами

плодородия (рис. 4.8).

примеру, как полагает О. Шпенглер,

дионисийское опьянение изначально

призвано было заглушить что-то, что

внушает опасение, страх. А сексуальную

свободу связывают с древними культами

плодородия (рис. 4.8).

Р

Рис. 4.8. В. Картари Пьяный Силен. 1647 г.

езультаты исследования показали, что специфика карнавальной свободы, особенно в традиционных обществах, обусловлена актуализацией в этом празднике определенного механизма культуры, заключающегося в высвобождении природных человеческих инстинктов на определенное, установленное культурой время. На более поздних этапах истории действие описанного механизма в карнавальном празднике ослабевает. Между тем, карнавальную свободу до сих пор традиционно рассматривают именно с этой точки зрения, понимая под ней временное упразднение социальных, нравственно-этических и иного рода запретов, налагаемых на человека культурой. Кроме того, карнавальная свобода зачастую ассоциируется с временной отменой социальной иерархии в обществе. В свою очередь, В. Шкловский, называя карнавал праздником социального освобождения, уточняет, что люди, попадая в новые социальные отношения, сохраняют старые, как бы преодолевая их.

Исследуя

карнавальный

смех

как категорию карнавала, нужно заметить,

что смех имеет не только прикладное, но

и общефилософское значение, которое

заключается в том, что он «вносит свое

суждение об элементах мира, а через них

и о мире в целом» [9, с. 108].

Исследуя

карнавальный

смех

как категорию карнавала, нужно заметить,

что смех имеет не только прикладное, но

и общефилософское значение, которое

заключается в том, что он «вносит свое

суждение об элементах мира, а через них

и о мире в целом» [9, с. 108].

Особенность смеха, по М. М. Бахтину, заключается также в том, что он тесно связан со свободой, избавляет человека от безысходности.

В

Рис. 4.9. Н. К. Рерих Эскизы костюмов скоморохов

к балету «Москва священная»

1913 г.

карнавалах по сравнению с другими формами праздничной культуры особенно ярко виден миросозерцательный характер смеха. Называя карнавал «трагикомедией земного существования», М. М. Бахтин выделяет такие признаки карнавального смеха, как всенародность, универсальность, амбивалентность (рис. 4.9).Карнавальный смех, имеющий коллективный характер, всегда социален по своей сути и является фактором, способствующим интеграции социума, по утверждению А. Вулиса. Карнавал, благодаря присутствующему в нем смеховому восприятию действительности, обеспечивает всестороннее проявление человека, для которого необходима диалектическая взаимосвязь серьезного и комического. Кроме того, карнавальный смех служит не только способом высказывания определенного суждения, но и способствует его формированию в сознании человека.

Е

Е

Рис. 4.10. Х. М. Сат Женские причуды

ще одной из существенных характеристик карнавала является реализация в его рамках антиповедения, основанного на переворачивании привычных отношений действительности. Так, Л. А. Абрамян отмечает, что периодические праздники карнавального типа строятся по принципу обратного, ввергая космос обыденной жизни в праздничный хаос. Такие праздники снимают накопившееся в обществе напряжение благодаря антиповедению и сопровождаются смехом, который, будучи вариантом антиповедения или, по крайней мере, реакцией на него, также является одним из способов выброса накопившегося напряжения. По его мнению, «переворачивание» относится к структуре праздника. В частности, он говорит об антиструктуре – структуре с обратным знаком. В этом смысле многие праздничные реалии оказываются всего лишь побочными продуктами подобного переворачивания. Один из самых известных побочных продуктов – праздничная траверсия, когда мужчины и женщины меняются одеждой и ролями, что является одним из характерных примеров проявления аптиповедения в карнавале (рис. 4.10). Б. А. Успенский отмечает, что перевернутость поведения может специально подчеркиваться, примером этого как раз и является ряженье, ритуальное сквернословие и бесчинство на карнавале.

В эпоху постмодернизма, характерной чертой которого является плюрализм, происходит интегративное взаимодействие различных культур, переосмысление в новом ключе сложившихся культурных ценностей, появление новаторских приемов в художественном творчестве («цитации», «нонселекция»), основанных на использовании различных стилей, жанров и форм. В условиях сложившейся ситуации современный текст трактуется как интертекст, базовыми компонентами которого выступают заимствования, цитаты, подражания и реминисценции к другим текстам [41, с. 141]. В этом смысле в качестве интертекста трактуется и карнавал, которому присущ ряд соответствующих признаков:

обратный ряд карнавала строится по принципу заимствования образов из культурных традиций разных народов;

текст карнавала включает множество цитат из различного рода текстов не только в пределах той культуры, в которой функционирует праздник, но также и текстов других культур;

характерной чертой текстового пространства современных карнавалов является отказ от линеарности, когда происходит игра смыслов и значений, «поскольку каждая цитата есть не обязательно прямое подтверждение, а часто переход к альтернативным смыслам» [41, с. 142].

То есть, можно сказать, что внутритекстовый диалог культур образует в рамках карнавала своеобразную «семантическую игру» [27, с. 61] и способствует генерированию новых смыслов. Карнавал представляет собой такой текст, в который включены структурные компоненты вербального, изобразительного, телесно-пластического, архитектурно-простран-ственного и предметно-вещественного содержания. Каждый из этих компонентов имеет индивидуальный язык, особую систему выразительных средств [32, с. 76].

Важное место в текстовом пространстве карнавала занимает метафора. Различные события, процессы и факты окружающей действительности описываются и, что еще важнее, осмысливаются его участниками в метафорической форме. Реализация данного механизма имеет важное социокультурное значение и способствует осмыслению карнавала на мировоззренческом уровне.

Дж.

Лакофф и М. Джонсон, занимавшиеся

разработкой теории метафоры, определяют

ее как средство оформления реальности

и называют фундаментальным чувством,

помогающим понимать мир [29, с. 90].

Исследователи

выделяют концептуальную и образную

метафоры (рис. 4

Исследователи

выделяют концептуальную и образную

метафоры (рис. 4

Рис. 4.11. Бернар Того Маскароны

.11). Образные метафоры или поэтические функционируют, как правило, в художественных текстах, где реализуют свои «креативно-образные потенции» [29, с. 92]. Концептуальные метафоры выступают как наиболее значимые в мыслительной и речевой деятельности, они способны структурировать мировосприятие людей и в определенной мере детерминировать интерпретацию ими действительности. Применительно к карнавалу концептуальной метафорой является представление о том, что карнавал – это праздник тела. Или, к примеру, метафора «Золотой век», символизирующая моделируемую в карнавале идеальную реальность, к которой стремится социум.

Анализируя карнавалы разных стран, можно встретить множество примеров использования метафор. Так, на карнавале в Ницце устраивается «Парад света», а также «Парад цветов», в рамках которого происходит «Битва цветов». А Кельнский карнавал достигает своей кульминации во время масштабного шествия в «бешеный понедельник». Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что в карнавале метафора выступает в качестве принципа развития его семантики.

В процессе многовекового развития карнавала, на которое оказали большое влияние древние смеховые обряды (например, античные сатурналии), был выработан своеобразный язык карнавальных символов. Основным из них, безусловно, является карнавальная маска (рис. 4.12).

Одной

из причин обращения к маскам считают

свирепствовавшие эпидемии чумы.

Считалось, что если лицо закрыто маской,

то смерть может не узнать избранного

ею человека и пройти мимо. Маски с

длинными носами имели также и медицинское

назначение: в нос вставляли тампоны,

пропитанные специальным дезинфицирующим

составом, позволявшим владельцу подобной

маски избежать заражения.

Одной

из причин обращения к маскам считают

свирепствовавшие эпидемии чумы.

Считалось, что если лицо закрыто маской,

то смерть может не узнать избранного

ею человека и пройти мимо. Маски с

длинными носами имели также и медицинское

назначение: в нос вставляли тампоны,

пропитанные специальным дезинфицирующим

составом, позволявшим владельцу подобной

маски избежать заражения.

Б

Рис. 4.12. Актер с маской сатира

лагодаря маске стирались все социальные различия. Человек в маске как бы перерождался для новых отношений, не скованных никакими условностями. Маска, феномен которой заключен в том, что она делает человека неузнаваемым, связана с радостью перевоплощений и возможностью примерить на себя любую роль.

Необходимость измениться, замаскироваться, спрятать свое лицо под личиной (лат. mascus, фр. masque) родилась из желания преобразить действительность. В маске воплощено игровое начало, которое помогает выйти из рамок реальной жизни, нарушая ее естественные границы.

В

старину в России маски назывались

личинами, а лицо, которое они скрывали,

– ликом, и, наверное, поэтому о фальшивом

человеке и в наши дни говорят: личину

надел.

В

старину в России маски назывались

личинами, а лицо, которое они скрывали,

– ликом, и, наверное, поэтому о фальшивом

человеке и в наши дни говорят: личину

надел.

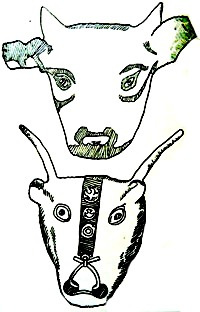

У

Рис. 4.13. Маски

коровы и быка

же среди наскальных рисунков, насчитывающих многие тысячи лет, встречаются изображения людей, танцующих в звериных масках. Обычно они представляют ритуальные действия по задабриванию покровителя племени, которым часто считалось какое-то животное. Надевавший маску человек, специально выбранный общиной, отождествлял себя с этим зверем и приобщался к магической силе животного мира. Бык символизировал плодовитость и жизненную силу, олень был покровителем лесных зверей и домашнего скота, а лошадь обязательно приносила в дом счастье. Иногда роль маски выполнял грим (рис. 4.13).

Как известно, языки культуры выполняют функцию семиотического кодирования, основываясь на пространственных, временных принципах или их совокупности. В карнавале, как в сложной синтетичной форме происходит пространственно-временное кодирование социокультурного опыта. Кроме того, как отмечал, В. Гумбольдт, через «многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем, и человеческое бытие обновится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия» [23, с. 100]. Таким образом, смысл многообразия используемых в карнавале языков культуры заключается в том, что это позволяет моделировать в его рамках наиболее целостную картину мира.

З

З

Рис. 4.15. Пляска с петухом Апокалипсис Беатус Кастилия. XI в.

наковое поведение в рамках карнавала, связанное с использованием набора жестов, мимики, поз, характеризуется также уходом от их прямого, практического использования и наделением определенным вторичным смыслом. То есть исторически в каждом отдельном карнавальном празднике складывается определенный набор жестов, которые участники данного праздника разделяют и понимают (рис. 4.15). Ю.М. Лотман говорил о том, что знаковый характер поведения заставляет акцентировать момент игры: практический результат как цель действия заменяется правильностью пользования языком поведения [27, с. 336]. Участники, не знающие данных правил и значений, не могут полностью включиться в карнавальную игру, поскольку «полнота понимания может быть обеспечена только знанием языка другого во всей его специфике» [37, с. 229].

Среди

несистемных знаков, функционирующих в

структуре карнавала, можно выделить

знаки-модели,

знаки-сигналы,

знаки-признаки,

знаки-копии,

знаки-символы.

В карнавале важную роль играют

знаки-модели, то есть различные фигуры,

макеты, декорации, используемые на

празднике, призваны не только имитировать

первичную реальность, но и создавать

новое знаково-символическое пространство

на основе переосмысления действительности.

Знаки-сигналы используются, в основном,

для обозначения начала праздника или

выделения различных этапов его проведения.

В данном случае особенно четко проявляется

такое имманентно присущее всем знакам

свойство, как конвенциональность,

заключающееся в условности соответствия

изобразительной и содержательной сторон

знака, сформировавшегося в ходе соглашения

между использующими его людьми. К

знакам-признакам, связанным с денотатом

как причиной, относятся, например,

симптомы и приметы. Примером использования

в карнавале такого рода знаков может

служить следующий факт из истории

Венецианского карнавала. Начиная с

античности, сложилась традиция: в день

открытия карнавала на центральной

площади Сан Марко по закрепленному

между

зданиями канату пускать заключенного,

который сыпал сверху лепестки роз. В

том случае, когда он доходил до конца,

ожидали хороший год, если же падал –

плохой. Впоследствии заключенный был

заменен акробатом, а затем деревянным

голубем, из которого на площадь сыпались

цветы. В настоящее время после решения

возобновить утерянную традицию на

карнавальном празднике вместо

искусственного голубя по канату проходит

акробат, одетый в костюм Ангела.

между

зданиями канату пускать заключенного,

который сыпал сверху лепестки роз. В

том случае, когда он доходил до конца,

ожидали хороший год, если же падал –

плохой. Впоследствии заключенный был

заменен акробатом, а затем деревянным

голубем, из которого на площадь сыпались

цветы. В настоящее время после решения

возобновить утерянную традицию на

карнавальном празднике вместо

искусственного голубя по канату проходит

акробат, одетый в костюм Ангела.

М

М

Рис. 4.16. И. Босх Тщеславие. 1475-1480 гг.

ожно проследить наличие цепи сопоставлений, непрерывных отсылок от одного знака к другому, ведущих к пониманию одного знака на основе другого, так называемому феномену знаковой интерпретации, которую Ж. Деррида в рамках концепции деконструкции называет «игрой знака и игрой в знак» [12, с. 25]. То есть, в текстовом пространстве карнавала складывается своеобразная «игра» знаков, сложный характер которой обусловлен тем, что знаки не только взаимосвязаны друг с другом, но и находятся в процессе непрерывной трансформации.

О

Рис. 4.17. И. Босх Гнев. 1475-1480 гг.

сновополагающая роль отводится в карнавале знакам-символам, посредством которых выражается определенный существенный для данной культуры смысл. Уточним, что символ – это категория, раскрывающаяся через сопоставление предметного образа и глубинного смысла. Сложились различные подходы в определении символа. Символы в карнавале несут важную функциональную нагрузку. Так, в основе многих средневековых карнавальных процессий лежал штурм и сжигание модели ада в виде корабля или повозки, набитой демонами и шутами. В данном случае «ад» выступает как символ побежденного страха. Были также шуты, возглавлявшие эту процессию, и бросавшие в зрителей яйца с розовой водой – символом возрождения жизни. Кроме того, в средневековых карнавалах женщина верхом на единороге символизировала целомудрие, лис с уткой в зубах – алчность и коварство – два из семи канонических грехов в христианстве (рис. 4.16, 4.17).

Таким образом, символ несет в себе узнаваемую для представителей определенной культурной группы информацию. Отсюда следует вывод, что символика карнавала напрямую связана с фундаментальными ценностями и приоритетами культуры, в рамках которой он существует. В карнавале символы также выполняют функцию трансляции базовых сюжетных схем из одного культурного пласта в другой, обеспечивая преемственность и структурную устойчивость этой формы культуры в традиции отдельного парода. Реализация этого механизма свойственна не только карнавалу, но и характерна для культуры в целом, поскольку, как полагает М. К. Петров, невозможна «минующая знак передача социальности как наличной суммы обстоятельств» [34, с. 29].

Информация,

которую несет символ, используемый в

карнавале, разнообразна и несет

функциональную нагрузку: онтологическую

(представление о мире, о природных

циклах), философскую (представление о

преодолении смерти), социальную (смена

значений социальных слоев) и коммуникативную.

В процессе развития праздники

карнавального типа наделялись новым

смыслом для представителей социума, в

котором функционировали. Включенные в

них ритуалы и обряды постепенно

приобретали статус вторичных ценностей,

удовлетворяющих интеллектуальные и

эмоциональные потребности, связанные

с праздником (рис. 4.19).

Информация,

которую несет символ, используемый в

карнавале, разнообразна и несет

функциональную нагрузку: онтологическую

(представление о мире, о природных

циклах), философскую (представление о

преодолении смерти), социальную (смена

значений социальных слоев) и коммуникативную.

В процессе развития праздники

карнавального типа наделялись новым

смыслом для представителей социума, в

котором функционировали. Включенные в

них ритуалы и обряды постепенно

приобретали статус вторичных ценностей,

удовлетворяющих интеллектуальные и

эмоциональные потребности, связанные

с праздником (рис. 4.19).

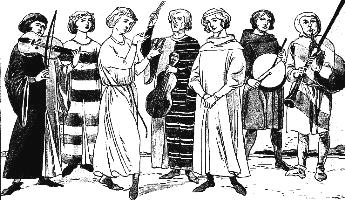

П

Рис. 4.19. Певцы и музыканты

одвергаясь изменениям, праздники карнавального типа не утрачивали своей изначальной мировоззренческой сущности, поскольку в своей основе они базируются на архетипах. К. Г. Юнг, называя архетипы некими «живыми психическими силами», отмечает, что на каждой новой ступени, достигнутой цивилизацией в дифференциации сознания, мы сталкиваемся с задачей поиска новой интерпретации, приемлемой для данной ступени, с тем, чтобы связать все еще существующую в нас жизнь прошлого с жизнью настоящего, которая угрожает ускользнуть от этого. Если же такое связывание не происходит, возникает разновидность сознания, более не ориентированного на прошлое, сознания, беспомощно уступающего любому виду внушения и фактически восприимчивого к психологическим эпидемиям [50, с. 92–93]. В праздниках карнавального типа, а впоследствии и в карнавалах находят отражение универсальные культурные архетипы («смыслообразы, запечатлевшие общие базисные структуры человеческого существования») и этнические («константы национальной духовности, выражающие и закрепляющие основополагающие свойства этноса как культурной целостности») [22, с. 37–38]. К универсальным архетипам можно отнести такие, как хаос, творение, брачный союз мужского и женского начал, смена поколений, «золотой век» и другие. Этнокультурные архетипы, способствующие включению прошлого опыта в новое социокультурное пространство, определяют самобытность и преемственность в развитии карнавальных традиций отдельных народов.