- •Глава 2. Семантические инварианты национальной архитектуры

- •2. 1. Национальное и интернациональное в архитектурном символе

- •2.2. Символика жилища Древней Руси (текст мультимедийного фильма)

- •2. 3. Социальный символизм старого Иркутска

- •2.4. Иркутск ( Рис. 2.79. Вид Иркутского острога после 1716 г. Текст к мультимедийному фильму)

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Киевская: общий вид, трансепт и алтарь адание 2.

- •Словарь терминов

- •Барокко

- •С зооморфными фантастическими существами

- •(Звездчатый); 9 – парусный; 10 – византийский;

- •Библиографический список

2. 3. Социальный символизм старого Иркутска

Перемены,

происшедшие в стране в течение последних

десятилетий, привели к утрате целостности

восприятия архитектуры города с его

историческим ядром, рабочими предместьями,

районами новостроек. Данный процесс

хаотичности в застройках по всему

Иркутску, бесконтрольное насаждение

реклам разрушил символический образ

Иркутска как исторического, духовного

и торгового центра, очага традиций

народной и аристократической культур

ХIХ

в., промышленного и научного прогресса

ХХ столетия. Здесь, кроме эстетической

стороны проблемы, возникает не менее

важная, а, может, более существенная

сторона: происходит кодирующее влияние

вышеизложенных процессов на социум в

ходе возникновения новых символических

образов, изменения семантики старых.

Перемены,

происшедшие в стране в течение последних

десятилетий, привели к утрате целостности

восприятия архитектуры города с его

историческим ядром, рабочими предместьями,

районами новостроек. Данный процесс

хаотичности в застройках по всему

Иркутску, бесконтрольное насаждение

реклам разрушил символический образ

Иркутска как исторического, духовного

и торгового центра, очага традиций

народной и аристократической культур

ХIХ

в., промышленного и научного прогресса

ХХ столетия. Здесь, кроме эстетической

стороны проблемы, возникает не менее

важная, а, может, более существенная

сторона: происходит кодирующее влияние

вышеизложенных процессов на социум в

ходе возникновения новых символических

образов, изменения семантики старых.

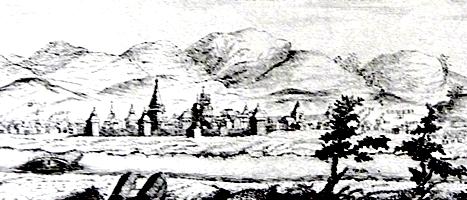

А

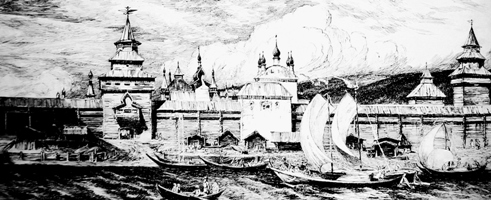

Рис. 2.61. А. Г. Рудаков. Вид губернского Иркутска. 1735–1738 гг.

рхитектурный ландшафт города, имеющего длительную историю, уникален и неповторим. Исторический центр города является местом средоточия различных социокультурных эпох: именно там зародилась и начала развиваться история нашего города (рис. 2.61). Как отмечал З. Гидион, истинный характер исторической эпохи всегда проявляется в архитектуре. Архитектурный ландшафт в качестве социокультурной системы несет в себе глубокие смыслы и разнородную информацию, обладает внутренней и внешней динамикой, и, несмотря на длительную историю, открыт современности [7, с. 236]. Эта идея раскрывается Бурхардтом, который первым предпринял попытку изучения целостных периодов, учитывая не только скульптуру, живопись и архитектуру, но также социальные институты эпохи и уклад повседневной жизни.К феномену архитектурного образа города обращались многие исследователи, пытаясь открыть его семантическую природу. Известны сравнения города с речью, языком, с каменной летописью, с театром, поэмой, с человеком и человеческим телом. Известно, что в Древней Греции, Древнем Риме и в архитектуре эпохи Возрождения построение классических ордеров связывают с пропорциями и образами мужского и женского тела, а также системы пропорционирования, использовавшиеся в архитектуре в эпоху Возрождения и в ХХ в. и которые основывались на пропорциях человеческого тела: «Квадрат пропорций» Леонардо да Винчи и «Модулор» Ле Корбюзье.

Исходя

из того, что пространственная семантика

как поселения, города, так и отдельной

постройки может соотноситься с социальной

структурой общества, то при анализе

архитектурных символов и их прочтении

семантически стоит обратить внимание,

в первую очередь, на социокультурные

процессы, происходившие в обществе, а

также в целом на эпоху, в которую

образовывалось данное архитектурное

пространство. С этой целью необходимо

соотносить ход исторических событий,

социокультурные процессы с этапами

строительства города (рис. 2.62).

Исходя

из того, что пространственная семантика

как поселения, города, так и отдельной

постройки может соотноситься с социальной

структурой общества, то при анализе

архитектурных символов и их прочтении

семантически стоит обратить внимание,

в первую очередь, на социокультурные

процессы, происходившие в обществе, а

также в целом на эпоху, в которую

образовывалось данное архитектурное

пространство. С этой целью необходимо

соотносить ход исторических событий,

социокультурные процессы с этапами

строительства города (рис. 2.62).

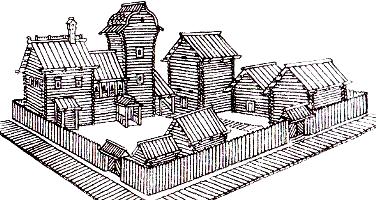

Б

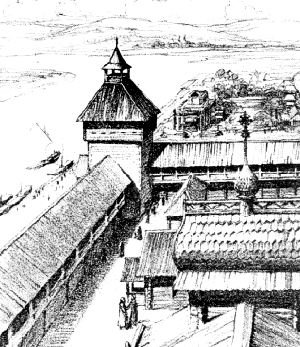

Рис. 2.62. Иркутский острог

олее трехсот лет Иркутск играет значительную роль в истории России. На территории города находится множество памятников уникального культурно-исторического наследия. Романтический облик города пока еще хранит образцы старинной застройки и, как писал Марк Сергеев, «сияние церковных куполов над синим кипением Ангары». В настоящее время в Иркутске, как и во многих старинных городах России, остро стоит проблема сохранения исторического центра города, где происходит не только перестройка памятников архитектуры без учета реставрационных требований, но и незаконный снос домов, поджег для освобождения места под новые постройки. Это ведет к уничтожению памятников культуры, а в целом, и к разрушению традиционного образа. И хотя администрация ставит задачу реконструкции сохранившейся старинной части города в районе улиц Третьего Июля и Седова, рядом с барочной Крестовоздвиженской церковью, полностью проблему не решает, поскольку сохранение и функционирование традиции зависят от условий окружающей среды и от факторов, действующих в области культуры. Формирование современного хаотичного образа архитектурного решения большинства старинных городов России способствует распаду оставшихся очагов их традиционного облика. Этот процесс особенно интенсивно проявился в период перестройки. С позиции теории синергетики современная эпоха отражает в архитектуре фазу усиления хаоса. Она характеризуется разрушением центристских моделей мира, упорядоченных структур предшествующих исторических стилей вследствие хаотичного внешнего воздействия.Со второй половины XVII в. идет стремительное освоение Сибири; отряды казаков продвигаются на восток, а в 1652 г. один из отрядов достигает слияния двух рек – Ангары и Иркута, и на острове Дьячем они ставят зимовье. В 1661 г. 60 казаков под предводительством Якова Похабова возводят здесь острог. Похабов писал в своем донесении енисейскому воеводе: «Тут место самое лучшее, угожее для пашень и скотной выпуск и сенные покосы и рыбные ловли все близко…» [23, с. 25]. Иркутский острог крепчает, развивается благодаря своему выгодному положению, на пересечении путей с востока на запад. В это время идет активное укрепление международных связей. В 1670 г. через Иркутск в Китай проехал первый гонец из Москвы, а в сентябре 1675 г. отправился в Поднебесную империю первый посол сибирского приказа – переводчик Николай Спафарий. В 1681 г. Иркутск получает статус города.

Характер архитектуры зарождающегося города, графическая «сжатость» пространства соотносятся с ранними изображениями древнерусских городов. Здесь подчеркивается преемственность градостроительных традиций. Русские города традиционно совмещали три функции – обороны, жилья и духовного спасения. Кремль, монастырь, либо замок были, прежде всего, оборонительными сооружениями и возводились в наименее доступном месте. Дальнейшее освоение земель сопровождалось поселением вблизи водоемов и указывает на расширение как функций самого поселения, так и сферы деятельности его жителей. Главной функцией Иркутска этого периода являлась защитная – крепость, палисад, особое расположение окон и самого острога – все ее оправдывало. Здесь социальная структура еще не имеет ярко выраженного дифференцированного характера, так как основную часть населения в этот период представляли служилые, то есть военные люди. Рассматривая город в качестве символической формы, можно отметить, что острог – это военный символ покорения Сибири.

В 1690 г. был утвержден герб Иркутска – один из официальных символов города. Современное изображение представляет собой серебряный гераль-дический щит, на котором изображен черный бабр с червлеными глазами, держащий в пасти червленого соболя. Этот сюжет, описанный в 1642 г. как «барс изымает соболя» (то есть «барс изловил соболя»), появился на печати Якутской таможни, а затем перешел в герб Иркутска. Бабр (королевский тигр) олицетворял мудрость, могущество, а соболь – богатства Сибири. Бабр (felis pantera) – сильный и хищный зверь, имел шкуру светло-желтого цвета с черно-бурыми поперечными полосами и водился в районах Саянских гор и в Китае и в XVI–XVIII вв. забегал в Сибирь из Китая. Этот зверь и был изображен на гербе Иркутска и Иркутской губернии. В 1878 г. при введении Сенатом гербов губерний произошла ошибка в названии: вместо «бабр» был вписан «бобр». Получился мифический зверь, не похожий ни на бабра, ни на бобра, ни на тигра. В 1997 г. была исправлена ошибка в наименовании зверя, но некоторая разница сохранилась до сих пор: на гербе Иркутской области бабр бежит вправо, а на гербе Иркутска – влево.

В Иркутске этнические традиции прослеживаются

лишь в старинных построй-ках, уходящих

кор-нями к славянской древности, а

национальные – в первую очередь, в

формах храмового зодчества.

Иркутске этнические традиции прослеживаются

лишь в старинных построй-ках, уходящих

кор-нями к славянской древности, а

национальные – в первую очередь, в

формах храмового зодчества.

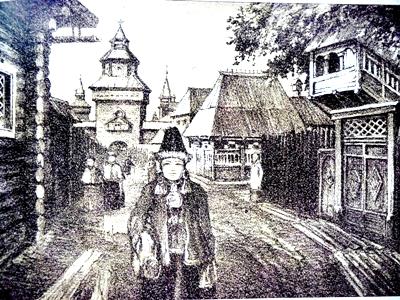

Рис. 2.63. В. И. Лебединский. Иркутск – город древний. 1971 г.

И

И

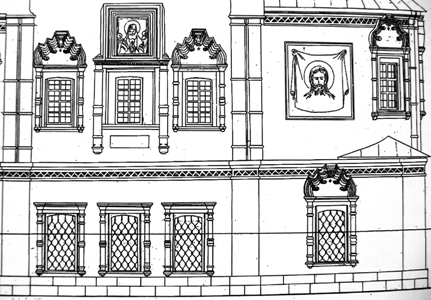

Рис. 2.64. Спасская церковь. XVIII в. Фрагмент фасада

ркутск, находясь на пересечении важных торгово-промысловых путей на восток и в Азию, а также на север (по системе рек Енисей-Ангара к Ледовитому океану), формировался как торговый, купеческий город. В начале пути становления города купечество являлось самой многочисленной, богатой и влиятельной, даже по сравнению с купечеством европейской части России, социальной группой города (рис. 2.63). Поэтому Иркутск с этого времени можно рассматривать как символ богатства, самодостаточности. Это подтверждает распространившийся в Сибири в XVIII в. архитектурный стиль барокко, характеризующийся пространственным размахом, богатством и пышностью, обилием декоративных элементов. Тот факт, что Сибирское барокко нашло свое выражение в образах храмов и церквей, строившихся на средства купцов, говорит об их желании подчеркнуть свое состоятельное положение, величие. В Сибири стиль барокко принял свои, особые черты, отличающиеся от европейских, что говорит об отдельном сибирском барокко, смешении стилей, как отмечает Т. Крючкова: московского (нарышкинского), северного, отчасти уральского и украинского [25, с. 24]. Применительно к Иркутску, единственному городу Восточной Сибири, сохранившему памятники архитектуры того времени, можно говорить об иркутском барокко.Две самые ранние из сохранившихся церквей находятся на территории бывшего острога. 1) Спасская церковь (1706−1710 гг., улица Сухэ-Батора, 2) − самая старая каменная церковь Иркутска и, тем самым, самое древнее дошедшее до нас, здание города, двухэтажная, с колокольней, которая когда-то была встроена в стену острога (рис. 2.64). Богоявленский собор (1718−1746 гг., Нижняя Набережная улица, 2), украшенный многоцветными изразцами. Они еще не несут в себе специфические местные черты. Построенные позже Харлампиевская (1777−1790 гг., улица 5-й Армии, 5) и Преображенская (1795−1811, улица Тимирязева, 3) церкви тоже выдержаны в стиле «обычного» барокко. Владимирская церковь (1777−1780 гг., улица Декабрьских Событий, 3) была в XIX в. перестроена до неузнаваемости, сейчас в ней находится православная гимназия.

Рис. 2.65. Знаменская церковь

Таким образом, иркутское барокко представлено дошедшими до нас тремя памятниками архитектуры. Лучшими образцами стиля считается Крестовоздвиженская церковь (1747−1760 гг., действующая, улица Седова, 1) с несколькими приделами и замечательной узорной кирпичной кладкой стен, а также Троицкая церковь (1763−1778 гг., действующая, улица 5-й Армии). В двух километрах ниже центра города по Ангаре находится Знаменский женский монастырь (Ангарская улица, 1), основанный в 1689 г., в котором расположена третья церковь в стиле иркутского барокко – Знаменская (1757−1760 гг.) (рис. 2.65). В монастыре также сохранились настоятельские кельи и Святые ворота. Внутри находятся мощи Иннокентия Иркутского – первого иркутского епископа. Там же похоронены Григорий Шелихов (известный мореплаватель, открыватель Аляски) и Екатерина Трубецкая – первая из жен декабристов, последовавших за своими мужьями в Сибирь. На левом берегу Ангары, ниже центра

− остатки строений Вознесен-ского

монастыря с сохранившейся Успенской

церкви (1780−1783 гг.; перестроена в 1874 г.,

Полярная улица, 78).

центра

− остатки строений Вознесен-ского

монастыря с сохранившейся Успенской

церкви (1780−1783 гг.; перестроена в 1874 г.,

Полярная улица, 78).

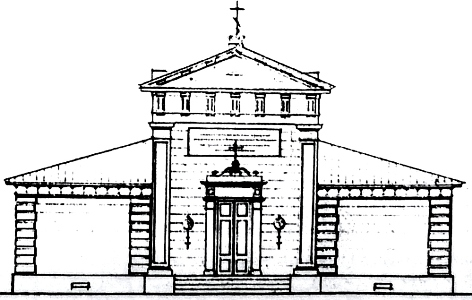

Пребывание в Иркутске ссыльных поляков, латышей и представителей других национальностей отразилось на архитектурном своеобразии города, в первою о

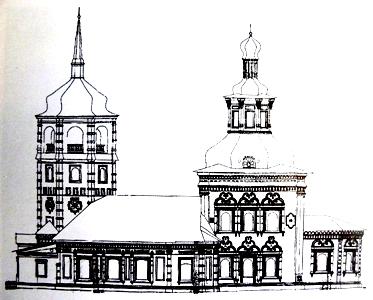

Рис. 2.66. Передний фасад первого

деревянного костела

чередь, на храмовом зодчестве. Религиозная архитектура представлена не только православным зодчеством.Иркутск был одним из немногих городов России, где неправославное население до революции было столь значительным, что ему было позволено строить собственные культовые сооружения. Три из них – римско-католический храм Успения Девы Марии (так называемый костел, стиль псевдоготический, 1881−1885 гг., архитектор Тамулевич, улица Сухэ-Батора, 1), преобразованный после революции в органный зал (рис. 2.66), татарская мечеть (1902 г., действующая, улица Карла Либкнехта, 86) и синагога (1879 г., улица Карла Либкнехта, 23) – сохранились до наших дней. Конец ХХ – начало XXI в. ознаменовался интенсивным строительством храмов, в том числе кафедрального католического собора Непорочного сердца Марии, буддийского дацана и различных протестантских домов моления.

В целом, эти храмы являются архитектурным, символическим выражением национального единства, интернационального характера бытия населения Иркутска. К национальным элементам города относятся также здания Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (Областной краеведческий музей, архитектор Г. В. Розен) – образец псевдомавританского стиля, или дом известного иркутского золотопромышленника Второва (ныне Дворец детского и юношеского творчества) – псевдорусского.

Население Иркутской области формировалось за счет переселенцев – здесь скрывались старообрядцы и находили приют беглые крепостные крестьяне, сюда ссылали преступников, бунтарей и революционеров. Вместе с казаками в Восточную Сибирь шли промышленные, торговые люди, привлекаемые крупными капиталами, а также прибывали и посадские люди, завербованные воеводами. Они осваивали в долинах рек пригодные для земледелия участки. Все они составляли основу переселенческого потока в Прибайкалье и накладывали отпечаток на архитектурный облик Иркутска.

Во второй половине XVIII в. застраиваются участки в направлении Крестовоздвиженской церкви, расширяется Знаменское предместье, формируется рабочеремесленная слобода за рекой Ушаковкой, на левом берегу реки Ангары формируется Глазковское предместье (в настоящее время Свердловский район). В процессе развития города за заработком сюда приезжали ремесленники (плотники, столяры, резчики по дереву, печники, кузнецы, а потом и каменщики). Мастерство строителей домов – плотников и столяров – было очень вы-сокого класса. Известно, что в XVIII в. в Иркутске работали два цеха: резной и плотницкий: «Искусство сибирских плотников ценилось столь высоко, что к ним приезжали заказчики из дальних городов и сел, секретам своего трудного ремесла они обучались в Тобольске» [38, с.87].

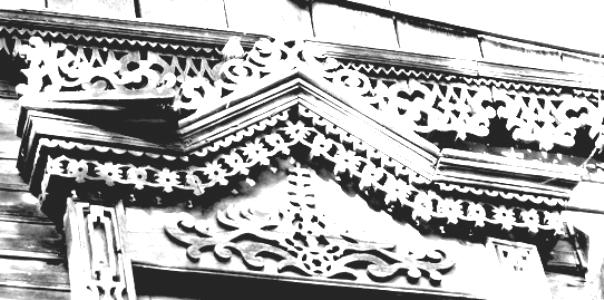

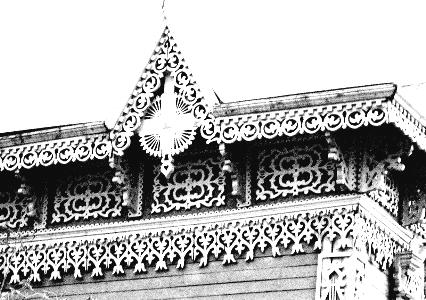

С древнейших времен на Руси складывалась особая традиция строительства дома, а резной «наряд» бревенчатого жилища во всем своем многообразии и красоте является результатом творческого освоения и длительного развития народными мастерами строительных и художественных традиций русского народа (рис. 2.67). В изменении и развитии облика деревянной архитектуры Иркутска можно проследить весь ход освоения Сибирского края. Каждое время порождало свой стиль, свою архитектуру. А смена поколений – это смена мироощущения и, значит, перемены в архитектурной среде, привнесение новых элементов, конструктивных форм, деталей, орнамента.

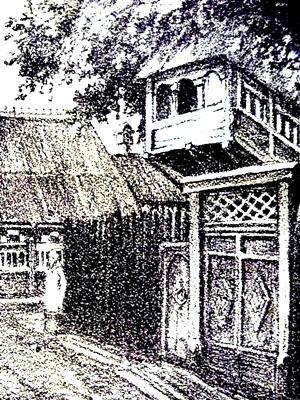

З

Рис. 2.68. Б. Лебединский. Улицы старого Иркутска

а

все время своего существования Иркутск

был деревянным городом, и только в

середине XIX

в. началось интенсивное каменное

строительство. Традиция же строить дома

добротно, качественно зародилась на

Руси еще в древности. Суровый

сибирский климат с теплым коротким

летом также оказал влияние на характер

жилища. Хозяйственный подклет

преобразовывался в кухню, а чаще всего

в нижнее жилье. Дворовая часть получила

дополнение в виде самостоятельного

объема прируба с обширными сенями, с

летним помещением во втором уровне,

отмеченном выступом консольного

открытого балкона. В результате дом

получает Г-образный план, восходящий

к древнему типу (рис. 2.68).

а

все время своего существования Иркутск

был деревянным городом, и только в

середине XIX

в. началось интенсивное каменное

строительство. Традиция же строить дома

добротно, качественно зародилась на

Руси еще в древности. Суровый

сибирский климат с теплым коротким

летом также оказал влияние на характер

жилища. Хозяйственный подклет

преобразовывался в кухню, а чаще всего

в нижнее жилье. Дворовая часть получила

дополнение в виде самостоятельного

объема прируба с обширными сенями, с

летним помещением во втором уровне,

отмеченном выступом консольного

открытого балкона. В результате дом

получает Г-образный план, восходящий

к древнему типу (рис. 2.68).

![]()

Главную

угрозу деревянным городам представляли

пожары. Иркутск не был в этом смысле

исключением: он горел часто и страшно.

Первый пожар выжег крепостные постройки

и деревянную Спасскую церковь. Вместо

нее построили каменный храм – он и

сохранился до наших дней.

Главную

угрозу деревянным городам представляли

пожары. Иркутск не был в этом смысле

исключением: он горел часто и страшно.

Первый пожар выжег крепостные постройки

и деревянную Спасскую церковь. Вместо

нее построили каменный храм – он и

сохранился до наших дней.

Рис. 2.68. Б.И. Лебединский Улица старого Иркутска. 1929 г.

Со второй половины XIX в. продолжалось освоение нагорных и равнинных территорий. Часто на территории бывших деревень появлялись рабочие поселки в связи с освоением земель и ростом промышленности. Этот ускоряющийся процесс урбанизации привел к взаимовлиянию городской и деревенской строительных традиций. Традиционность в области деревянного зодчества в средней и северной полосе России распространилась затем и на Восток, представляя собой общую модель народной культуры, зародившуюся в глубокой древности и характеризующую в целом культуру восточных славян. Таким образом, традиционные черты материальной культуры в процессе урбанизации имеют определенные соотношения в городской и сельской среде: использование в строительстве традиционных видов сруба, элементов декора русской избы (полотенце, причелины, коньки), бытование русской печи и т. д.

Рис. 2.69. Б. Лебединский Улица старого Иркутска Фрагмент. 1929 г.

Процесс урбанизации не всегда предполагает разрыв с этническими традициями. Многие города формировались в рамках традиционных особенностей, сохраняя в своем облике этническую специфику своей культуры. Но в настоящее время для современной бытовой культуры характерна большая насыщенность как унифицированными (этнически немаркированными), так и специфическими этническими явлениями. Это взаимодействие и отличает культуру народов урбанизированных стран. В связи с этим в Иркутске явно прослеживается это взаимодействие городской и деревенской культуры. В центральной части города деревянное зодчество представлено в большей мере постройками городского типа, а в отдаленных районах – деревенского.

Г

Рис. 2.70. Дом по улице

Фридриха Энгельса

ородской декор имеет свои особенности, отличающиеся от деревенского строительства (рис. 2.69). В городе в большей степени варьируется насыщенность декора, а также встречается разнообразие направлений. Это разнообразие объясняется рядом причин. В городском доме, как и в деревенском, декорируются те же элементы – наличники, фронтоны, крыльцо, ворота и др. Сохранились и технические приемы: плоская, трехгранно-выямчатая, желобчатая или рельефная резьба, солярные знаки. Со второй половины XIX в. появляется новый вид резьбы, потеснивший более трудоемкие техники (рис. 2.70).Таким образом, взаимовлияние между городом и деревней имеет много выражений:

1) опосредованное – через перенесение узоров, в том числе с одного материала на другой;

2) непосредственные контакты – например, постройка жилья сельскими мастерами в городской среде.

Ч

Ч

Рис. 2.71. Наличник на доме

по улице Грязнова

тобы проследить это взаимовлияние, важно установить наличие традиционных черт, сохраняющихся в строительстве. Как уже отмечалось, жилище для древнерусского человека представляло собой место поистине священное. Это и своего рода маленькая Вселенная. Каждый этап в строительстве дома, начиная с выбора места для селения и заканчивая новосельем, был обусловлен и традицией украшать жилище различными способами имеет особый, защитный смысл, поскольку древние славяне верили в магическую силу орнамента, поэтому жилище щедро украшалось резьбой и в первую очередь окна, двери, калитки. В памятниках архитектурного зодчества Иркутска также можно отметить мно-жество традиционных архаических солярных и других знаков на налич-никах окон, несущих защитную функ-цию от духов, боящихся солнечного света. Отсюда и наличие орнамента в виде петушиного хвоста, а петух, как известно, возвещает о восходе солнца. Этот элемент можно увидеть на улице Грязнова [38, с.98]. Кроме солярных знаков, простейших геометрических форм (круга, квадрата, треугольника), растительных орнаментов встречаются изображения животных, птиц, символы, заимствованные из культур соседних народностей – бурят, эвенков, якутов, а также из Китая и Монголии (рис. 2.71).

Н а

улице Лапина сохранился самый древний

деревянный памятник архитектуры, так

называемый «Дом Шубина». На железном

кольце его калитки была выбита дата

«1781 г.». В данный момент он находится в

полуразрушенном состоянии: дом частично

сгорел, более чем на метр ушел в землю,

сильно покосился набок.

а

улице Лапина сохранился самый древний

деревянный памятник архитектуры, так

называемый «Дом Шубина». На железном

кольце его калитки была выбита дата

«1781 г.». В данный момент он находится в

полуразрушенном состоянии: дом частично

сгорел, более чем на метр ушел в землю,

сильно покосился набок.

В первую очередь иркутянин стремился создать в доме комфорт и удобства для проживания в нем. В с

Рис. 2.72. Мастерская и хоромы Олисея Гречкина

вязи с тем, что до 1867 г. существовало запрещение на строительство двухэтажных деревянных домов, то иркутяне обычно строили либо подклет – полуподвальный этаж, либо располагали помещения на разных уровнях. На улицу дом смотрел большими окнами горницы с высокими потолками, а со стороны двора под крышей оказывались еще и небольшие оконца теплых спален полуторного этажа. Так появился специфический иркутский разноэтажный дом, с улицы смотревшийся как одноэтажный, а со двора – как двухэтажный. Часто к дому пристраивались мансарды или балконы, на которых хозяева проводили время летом и хранили припасы зимой (рис. 2.72).К основному объему обязательно пристраивались сени и крытое крыльцо на консолях-выкружках, то есть крыша его поддерживалась бревенчатыми стенками с полукруглым выемом. Крыльцо выходило обязательно во двор. Сверху обычно располагался балкон или застекленная терраса. Крыльцу уделяли особое внимание, его делали просторным и красивым, с лавками по бокам, так как оно служило местом для встреч и проводов гостей, фасады домов украшались отделкой и прекрасной резьбой. Спрос был велик, поэтому в Иркутске появилась «Контора строения домов и различных ремесел», при которой был учрежден рабочий ремесленный дом, в котором готовились мастера по пятнадцати строительным ремеслам. Позднее ремесленный дом разросся и стал самостоятельным городским районом за речкой Ушаковкой, который стал называться Ремесленной слободой, откуда вышли талантливые резчики, декораторы, лепщики. Мастера умело сочетали народные мотивы с простыми и строгими формами классики. И «взору приезжего в разных частях города явились чудесные небольшие домики с мезонинами и антресолями». Современники отмечали, что украшения фасадов деревянных домов того времени отличались отменным вкусом и красотой. Ученый и путешественник Эрман так описывает Иркутск первой половины XIX в.: «...все иркутские постройки произвели более выгодное впечатление, чем тобольские. Все здесь было построено приятно для глаза, легче и с большей роскошью...» [47, с. 12].

В

палитре цветов преобладали интенсивные

(брусничный, голубой, зеленый, охристый),

на их фоне контрастно выделялись светлые

наличники, карнизы и другие детали.

палитре цветов преобладали интенсивные

(брусничный, голубой, зеленый, охристый),

на их фоне контрастно выделялись светлые

наличники, карнизы и другие детали.

Рис. 2.73. «Хляби небесные»

Рис. 2.74. Наличник на доме по ул. Красноказачьей

В декоре дворянских и купеческих домов того времени преобладали классические мотивы: пальметты и розетки – стилизованные изображения листа и цветка, орнаменты из пересекающихся колец или яйцеподобные фигурки-ионики. Самым любимым и самым роскошным резным украшением иркутских домов были волюты на наличниках окон, что всегда было характерно для каменных домов, – два завитка, склоненные друг к другу. Выполнялись они долотом и ножом, что требовало от резчика высокого мастерства (рис. 2.73–2.74). Иркутские резчики на каждом доме создавали «новый вариант, новое произведение искусства, они то «перевязывали» завитки деревянной «тесьмой», то свешивали между ними изящный лист аканта, то врезали между завитками цветок, то помещали в окружность волют розетки» [47, с.13]. На Русском Севере волюты приобрели вид вытянутых змеиных головок, между которыми помещалась елочка, балясинка или стилизованная женская фигурка. Волюты широко использовались как в Европе, так и в европейской части России, в Карелии, на Архангелогородчине, но именно в Иркутске они создавались в столь разнообразных формах и с таким совершенством. Валюты встречались также в архитектуре Красноярска, Якутска, Тюмени, трансформируясь и приобретая звучание, характерное для данного региона. На современных фотографиях на наличниках деревянных домов можно насчитать десятки разновидностей волют. Высокое качество исполнения и разнообразие волют в Сибири исследователь

P. M. Габе считает следствием «замкнутости и отдаленности, что способствовало пышности и изысканности этого украшения, а большое количество вариантов способствовало его совершенствованию» [47, с.14].

В 1879 г. во время пожара Иркутск выгорел почти весь, однако быстро отстроился, но облик города стал уже другим, он потерял характерные черты и особенности застройки, сложившиеся на протяжении двухсот лет. Дж. Кеннан, американский журналист, побывавший в городе до пожара, писал о новом Иркутске: «На мой взгляд, с 1867 года он много потерял в привлекательности и стал менее интересным» [50, с.41]. Но изменения начались еще до пожара: небольшие домики с мезонинами, антресолями и высокими пирамидальными крышами кое-где стали заменяться постройками нового типа – с пологими крышами и без мезонинов. После пожара коренное изменение претерпела центральная – улица Большая (ныне улица Карла Маркса) – которая раньше была почти сплошь застроена деревянными домами, а теперь на ней возводились только каменные дома.

П

П

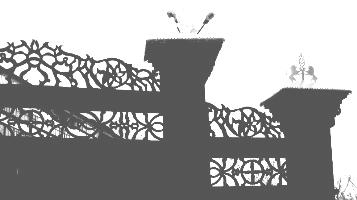

Рис. 2.75. Ворота по ул. Энгельса Пропильная резьба

арадные двери, выходившие на улицу, как правило, украшались резьбой, над дверями делался навес на узорных металлических консолях или козырек-балкон. Для украшения домов широко стало применяться кованое и просечное железо. Коренным образом меняется характер декора деревянных домов; на смену рельефной резьбе приходит резьба пропильная (рис. 2.75). Возникновение и распространение пропильной резьбы объясняется двумя причинами: появлением вертикальных пилок разных размеров, позволяющих создавать тонкий и сложный узор, и резким подорожанием дерева (основные строительные леса к началу XIX в. в центральных районах страны были уже вырублены), а для пропильной резьбы можно было использовать тонкие, сравнительно дешевые доски. Иркутск был окружен тайгой, богатой разно-образными породами деревьев, особенно лиственницей, которая является ценным строительным материалом. Многие мотивы пропильной резьбы несут на себе черты традиций русского народного творчества, применявшейся еще в Древней Руси.Н

Рис. 2.76. Многоступенчатый наличник. Улица Красноказачья

а русском севере испокон веков по крышам изб развешивали так называемые полотенца, то есть доски, приколоченные и разукрашенные в виде полотенец, с «кистями» и прорезанными топором фигурами. Красота строения почиталась в цельности, органичности сруба, в мерном ритме бревенчатых венцов. С течением времени декор усложняется, доски становятся все более ажурными, все большее пространство занимают на фасаде. Резьбой украшаются наличники, ставни, угловые доски, подзоры и даже подоконное пространство. И если прежний рельефный декор органически сливался с архитектурой строения, то теперь он становится самодовлеющим, существующим как бы самостоятельно по отношению к дому. Обилие декора объясняется, прежде всего, простотой изготовления прорезных досок, и если глухая рельефная резьба требовала умения владеть инструментами, то здесь достаточно было нанести на доску готовый узор, просверлить в нескольких местах отверстия и вертикальной пилой, она обычно приводилась в движение ногой, выпиливать нанесенный узор.

У потребление

в строительстве гвоздей позволило

внести в убранство дома еще один элемент

– накладные украшения, декор стал

приобретать многоступенчатый характер

(рис. 2.76). А в самом конце века возник еще

один тип резьбы – моделированная. Резчик

выпиливал на доске узор, затем моделировал

его – закруглял, завальцовывал края,

после чего накладывал его на гладкую

доску, получалась имитация глухой

резьбы. В Иркутске такой тип резьбы

встречается довольно редко, в то время

как в Красноярске и Томске он был

очень распространен.

потребление

в строительстве гвоздей позволило

внести в убранство дома еще один элемент

– накладные украшения, декор стал

приобретать многоступенчатый характер

(рис. 2.76). А в самом конце века возник еще

один тип резьбы – моделированная. Резчик

выпиливал на доске узор, затем моделировал

его – закруглял, завальцовывал края,

после чего накладывал его на гладкую

доску, получалась имитация глухой

резьбы. В Иркутске такой тип резьбы

встречается довольно редко, в то время

как в Красноярске и Томске он был

очень распространен.

До сегодняшнего дня сохранились в Иркутске дома на улицах Дзержинского и Грязнова, резьба на которых производит впечатление кружева, наброшенного на фасад. Есть еще дома, где общая длина пропильного узора превышает сто метров (улица Седова, 70). Сразу под кровлей дома тянется нарядный подзор имитирующий капельки дождя, затем идет второй, более скромный, затем фриз в виде ряда арф, затем снова резной подзор уже другого рисунка. Окна украшены изящными навершиями, а подоконное пространство заполнено изображениями ирисов. По углам кровли кое-где еще сохранились красивые подвесы.

Сбоку в дом ведут резные двери, над которыми помещены два накладных резных вазона с цветами, над ними опять резной подзор того же рисунка, что под кровлей дома. Несмотря на некоторую эклектичность, дом производит впечатление праздничности и нарядности. Как, наверно, было приятно хозяину ежедневно подходить к такому красивому дому!

Резьбой украшались не только дома, но ворота и калитки, которые разрушились в первую очередь, и до нас дошли лишь остатки прежнего великолепия. Так на улице Грязнова «доживают последние дни» ворота: полотнища их и калитка некогда были покрыты сплошной резьбой, украшены были и навершие ворот, и вереи – столбы, поддерживающие их.

Также необычны деревянные дома, украшенные лепниной на манер каменных. Этот прием – делать фасады деревянных домов похожими на фасады каменных зданий – широко применялся в центральной части России, в Иркутске же встречался довольно редко. До нашего времени дошло два таких дома, и выглядят они, как полная иллюзия каменного строения: роскошный фриз, украшенный гирляндами из фруктов, массивные «каменные» наличники с львиными головами, а за углом открывается боковая стена, сложенная из рядов толстых бревен.

Глубокий след в истории Иркутска и всей Сибири оставили декабристы. Пребывание в Сибири крупнейших русских просвещенных людей во многом повлияло на судьбу этой земли. Их пример формировал демократические настроения местной интеллигенции, декабристы несли просвещение в народ, открывали школы, и не только для мальчиков, но и для девочек, опередив в этом европейскую Россию. Многие стороны жизни (хозяйственная деятельность, наука, медицина), культура Иркутской губернии и других районов Сибири впитали в себя влияние декабристов. Их пребывание сказалось, естественно, и на архитектурной среде города. Особое место в деревянном зодчестве Иркутска середины XIX в. занимают дома декабристов С. Г. Волконского и С. П. Трубецкого. Индивидуальные по композиционным формам они, тем не менее, несут на себе черты, с одной стороны, традиционной иркутской постройки в сочетании с европейским стилем, в значительной мере претерпевшим изменения в России, и в большей мере в Сибири, а с другой – черты существенно измененной столичной архитектуры. Здесь происходит опосредованное взаимовлияние нескольких строительных традиций, то есть через перенесение определенных декоративных элементов из одной традиции в другую (фонарики-эркеры – свойственные петербуржской архитектуре и крыльцо на выкружках-консолях – чисто сибирский элемент).

Большой двухэтажный дом Волконских был построен в 1838 г. в селе Урик, где жил тогда декабрист с семьей. В 1850 г. его разобрали и перевезли в Иркутск. Дом имеет на главном фасаде упомянутые фонарики-эркеры – элементы, чуждые иркутской застройке, скромный резной декор выполнен в классическом стиле (розетки, волюты). Дворовая же часть дома имеет уже типично сибирский облик: крыльцо на выкружках-консолях, сухарики и, почти обязательный для иркутского дома того времени, балкон. В усадьбе сохранились хозяйственные постройки: людская изба, конюшня, каретный сарай, амбар с ледником, хлев. И сегодня можно видеть, как выглядела усадьба зажиточного иркутянина тех времен.

Небольшой дом Трубецких был построен в 1850-х гг. для младшей дочери Зинаиды. После смерти жены в нем некоторое время жил и С. П. Трубецкой. Строение сочетает в себе столичную изысканность с сибирской основательностью. Фасад украшают мезонин с эркером и резные пальметты. Крыльцо пристроено к уличному фасаду, что не характерно для Сибири, но цокольный полуэтаж, напоминающий о традиционном подклете, и балкончик во дворе указывают на сибирские традиции. Кроме того, в доме устроена анфилада: небольшие комнатки, примыкающие друг к другу, расположены по одной оси, что создает сквозную перспективу. Это отдалённо напоминает роскошные анфилады санкт-петербургских дворцов. Таким образом, символично, что некоторые архитектурные элементы в облике домов декабристов сильно отличаются от привычных элементов иркутского зодчества, как и их хозяева, не являющиеся коренными иркутянами, но привнесшие немалый вклад как в культурное развитие края, так и в архитектуру Иркутска.

Н есмотря

на многие запреты и строгости, декабристы

налаживали связи со многими слоями

общества: чиновниками, купцами, что

подчеркивало демократичность сибирского

общества. Общепринятое именование

Иркутска культурной столицей Сибири

во многом обязано деятельности этих

людей. Кроме большого количества театров,

музеев, творческих объединений деятелей

искусств необходимо отметить высокий

уровень культуры иркутян, их приверженность

к различным видам искусства, достаточно

чистый язык, по сравнению с другими

областями России.

есмотря

на многие запреты и строгости, декабристы

налаживали связи со многими слоями

общества: чиновниками, купцами, что

подчеркивало демократичность сибирского

общества. Общепринятое именование

Иркутска культурной столицей Сибири

во многом обязано деятельности этих

людей. Кроме большого количества театров,

музеев, творческих объединений деятелей

искусств необходимо отметить высокий

уровень культуры иркутян, их приверженность

к различным видам искусства, достаточно

чистый язык, по сравнению с другими

областями России.

В

Рис. 2.77. Деревянные кружева

начале XIX в. архитектура города начинает меняться (рис. 2.77). Несмотря на то, что многочисленные пожары нанесли ущерб первоначальной архитектурной среде, город развивается, растет, увеличивается население, а также число зажиточных горожан; открываются школы, больницы. В этот период распространяется меценатство, что способствует формированию нового архитектурного облика города, где постройки все больше определяются социальным статусом горожанина. Так, дом дворянина, купца в значительной мере отличается от дома обычного горожанина – выше, больше в размерах, декор – богаче и пышнее. Так, усадьба основателя Иркутского художественного музея, купца, городского головы В. П. Сукачева (по материнской линии родственник потомственных купцов-золотопромышленников Трапезниковых), представляет собой несколько деревянных строений, несущих на себе явные черты древнерусского зодчества. Усадьба Сукачева – это не только двухэтажный особняк для проживания семьи, в котором двенадцать комнат занимала картинная галерея, но гостевой флигель, конюшня. В украшениях дома и амбара наряду с русскими народными мотивами соседствуют элементы восточного искусства. Пышный декор украшает не только крыльцо, но и наличники окон, карниз. Здесь явно подчеркивается социальный статус хозяина, поскольку Владимир Платонович был крупным общественным деятелем Сибири, внесшим большой вклад в строительство учебных заведений и в организацию научных изысканий по исследованию Сибири (см. приложение 1).«Дома того времени можно условно разделить на два типа: построенные по образцовым проектам, и дома, в которых образцовые проекты только угадываются, настолько основательно они были переработаны местными мастерами в духе сибирских традиций. Образцовые, типовые проекты в городе начали появляться, когда Санкт-Петербург пытался упорядочить российское городское строительство, особенно застройку центральных кварталов и площадей городов. В 1809–1820 гг. Иркутскому губернскому правлению были присланы альбомы фасадов образцовых домов для застройки Иркутска и уездных городов Иркутской губернии» [46, с. 3]. Проекты разрабатывались с учетом различных возможностей и вкусов местных застройщиков. «Все жители обязаны строить дома свои не только по плану города, но и по высочайше утвержденным фасадам, для чего и должны являться... к губернскому архитектору, где имеются таковые фасады...» [46, с. 4]. Это были проекты, в основном, в стиле классицизма, которые обладали высокими художественными достоинствами, мало того, они были довольно разнообразны, что достигалось различными сочетаниями одних и тех же композиционных приемов. Таким образом, как пишет знаток иркутской архитектуры Б. И. Оглы, измененные проекты «...являлись уже результатами своеобразного коллективного творчества народных мастеров, местных проектировщиков и видных столичных архитекторов» [46, с. 4].

Так, к примеру, Научная библиотека Иркутского государственного университета – крупное научно-информационное и культурное учреждение региона (в прошлом – резиденция иркутских генерал-губернаторов), располагается в здании, построенном для семьи купца и первого городского головы М. В. Сибирякова в стиле классицизма по проекту знаменитого архитектора Д. Кваренги в 1800–1804 гг. М. В. Сибиряков, почитаемый всеми гражданами Иркутска, прославился также в качестве коллекционера предметов духовной культуры − рукописей, редких книг, старинных планов Сибири, полотен живописи, монет и пр. В конце жизни, оставив имущество горожанам, удалился в Афонский монастырь. Первоначально строение было выкрашено в желтый с белым цвет – типичном для русского ампира. В 1906 г. этот архитектурный памятник был перекрашен в белый цвет, цвет абсолюта и духовной чистоты, и после Февральской революции 1917 г. стал называться Белым домом. Под таким названием он вошел в историю Сибири как образец старинной архитектуры и как символ ее истории, науки и культуры, в противовес «Серому дому» – зданию Иркутской администрации (название постройки дано горожанами в советский период, серый – как символ косности и унифицированности тоталитарного режима). И хотя Научной библиотеке вернули первоначальный цвет, его использование ныне исключает устоявшееся символическое значение памятника, что может привести к изменению его семантики и, следовательно, воздействия на общество.

П. А. Кропоткин, живший в Иркутске в 1860-е гг., писал в своих корреспонденциях в редакцию «Московских ведомостей», что Иркутск имеет особенный характер: в нем нет скуки, присущей почти всем русским губернским городам, наоборот, царит оживленность, причем «эта оживленность есть принадлежность образованного класса ...здесь получается множество журналов и газет, почти в каждом доме вы найдете что-нибудь. Но, кроме того, существуют еще две библиотеки – казенная и частная» [46, с. 5]. Так называемый демократизм иркутского общества отметил и другой аристократ граф А. А. Игнатьев, живший в Иркутске двадцатью годами позднее: «...в Иркутске очень мало интересовались происхождением, и в доме родителей (Белом доме. – Прим. авт.) весело танцевали и евреи Кальмееры, и гвардейские адъютанты отца, и богатые золотопромышленники, и интеллигенты-ссыльнопоселенцы, и скромные офицеры резервного батальона. Такое пестрое общество ни в одном губернском городе Центральной России, – и тем более в Петербурге, – было немыслимо» [37, с. 98].

Не чужды были зодчеству Иркутска и модные течения. На рубеже XIX–XX вв. в каменную архитектуру пришло новое веяние, получившее название модерн. Его гибкие текучие линии сначала стали появляться на железных решетках балконов деревянных домов, в узорах наличников и парадных дверей. Позже появились деревянные дома, целиком построенные в стиле модерн. Два таких дома стоят в начале и в конце улицы Профсоюзной, в отличие от деревянного модерна других сибирских городов они имеют строгие сдержанные формы.

Ныне в Иркутске около шестисот с половиной тысяч жителей. Его улицы заполнены машинами всех марок, множеством людей − коренных жителей этого края и гостей из дальних стран – по делу, по тяге ли к перемене мест, или привлеченные «синим сиянием священного Байкала». Лесные окраины, еще лет сто назад полные зверя и дичи, ягод и грибов, ныне отодвинулись на добрый десяток километров в одну, другую, третью стороны, а на холмах и просторных долинах расположились многочисленные микрорайоны, застроенные современными многоэтажными домами. Еще недавно, в связи с тем, что горы близ Байкала молодые, и рифтовая система дает о себе знать землетрясениями, свидетельства о которых сохранились в исторических записях с XVIII в., строения здесь возводились не выше четырех этажей, их снабжали специальными антисейсмическими поясами. Затем появились серии, испытанные во время крупных трагических подземных толчков в разных регионах страны. С 1960-х гг. Иркутск стал застраиваться распространенными «от Москвы до самых до окраин» девятиэтажками.

В ХХ столетии в Иркутске исторический, духовный центр, представленный сегодня Спасской церковью, собором Богоявления и римско-католическим храмом Успения Девы Марии, постепенно объединился с административным (здание правительства и Законодательного собрания Иркутской области − пример тоталитарной неоклассики середины ХХ в. – и существенно видоизмененное здание Городской думы, постройка первой половины Х1Х в.), финансовым (Государственный банк, 1935–1936 гг.), промышленным (здание «Востсибугль», 1946–1948 гг.), интеллектуальным (корпуса Иркутского государственного лингвистического (1848 г.), и Иркутского государственного университетов), а также туристическим (гостиница «Ангара», середина 1960-х гг.) центрами. Тем самым Иркутск сохраняет целостность в своей стилевой множественности, что отличает его от других городов, где наряду с историческим, культурным, торговым и промышленным, формируется деловой центр. В настоящее время символом Иркутска становится административный центр, что выражается в появлении большого количества бизнес-центров и офисных зданий (рис. 2.78).

Перемены, произошедшие в стране в течение последних десятилетий, привели к утрате целостности в восприятии архитектуры города с его историческим ядром, рабочими предместьями, районами новостроек. Хаотичность в застройках по всему Иркутску, бесконтрольное насаждение рекламы разрушают символический образ Иркутска как исторического, духовного и торгового центра, очага традиций народной и аристократической культур ХIХ в., промышленного и научного прогресса ХХ столетия.

Таким

образом, кризисные явления в социуме

сопровождаются распадом целостного

мировоззрения, находят отражение в

разрушении гармонично организованной

сферы бытия – города, поселения,

дворцово-паркового ансамбля, что, в свою

очередь, в своих символических формах

оказывает воздействие на человека.

Таким

образом, кризисные явления в социуме

сопровождаются распадом целостного

мировоззрения, находят отражение в

разрушении гармонично организованной

сферы бытия – города, поселения,

дворцово-паркового ансамбля, что, в свою

очередь, в своих символических формах

оказывает воздействие на человека.

Будучи административным центром, Иркутск не забывает о своем предназначении города, обладающего уникальным культурно-историческим наследием. «Он хранит и реставрирует свою старину, хотя время безжалостно, хотя сама жизнь вызывает напористые стремления потеснить давнюю застройку, но кварталы пока выдерживают напор времени, п

Рис. 2.78. План центральной части Иркутска. Фрагмент

оражая наше воображение, связуя времена и судьбы. Вот почему гости чувствуют себя в городе уютно. Вот почему коренному иркутянину трудно покинуть свой город: переведенный в бытовые условия куда более благие, чем он имеет здесь, он все же мается, тоскует, стремиться воспользоваться любой возможностью, чтобы снова душой прикоснуться к аквамариновому кипению Ангары, потрогать рукой шершавые бревна родного дома, пройти по набережной в надежде встретить самого себя, душу свою, для которой каждое дерево, каждое событие, сам дух городской и есть точка опоры. Это называется притяжением Иркутска», – писал поэт Марк Сергеев [23, с.6].