- •Технологические энергоносители предприятий

- •1. Параметры состояния рабочего тела

- •1.1. Основные параметры состояния

- •1 Ат (техническая атмосфера) ≈ 98000 Па,

- •1.2 Внутренняя энергия

- •1.3. Энтальпия

- •1.4. Энтропия

- •Энергообеспечение предприятий

- •1. Общие термины.

- •2. Пассивная экономия энергии.

- •3. Активная экономия энергии применительно к действующим энергетическим и энергопотребляющим установкам.

- •5. Экономия энергии, достигаемая в результате организационных изменений и внедрения новых систем.

- •2 Теплотехнические и экономические основы производства и распределения энергоносителей

- •2.Системы воздухоснабжения предприятий.

- •2.1. Обеспечение предприятий сжатым воздухом

- •2.3.1. Определение нагрузок на компрессорную станцию

- •2.3.1.1 Укрупненный или метод определения нагрузок на компрессорную станцию

- •2.3.1.2 Расчетный метод определения нагрузок на кс

- •2.4 Выбор типоразмера и количества компрессоров устанавливаемых на компрессорной станции

- •2.5.2 Осевые компрессоры

- •2.7 Осушка воздуха

- •2.7.1 Способы осушки воздуха

- •2.7.2 Оптимальная точка росы

- •Системы охлаждения воздуха и характеристика теплообменной аппаратуры

- •Хладоснабжение предприятий

- •Дросселирование

- •Адиабатическое расширение с отдачей внешней работы

- •Сопоставление αs и αh

- •11.1 Угольное хозяйство.

- •11.2 Мазутное хозяйство

- •11.3 Газовое хозяйство

2 Теплотехнические и экономические основы производства и распределения энергоносителей

Обеспечение

потребителей

энергоносителями

Генерация, транспортировка и распределение между потребителями энергоносителей осуществляется системами энергообеспечения (СЭО).

СЭО — это единый технически и экономически взаимосвязанный комплекс разнообразных подсистем, каждая из которых включает в свой состав:

энергетический источник, который первичную природную энергию преобразует в энергетический потенциал энергоносителей, направляемых к потребителям для преобразования и использования их полезной энергии. Энергетическими источниками являются и утилизационные установки (УУ), преобразующие в энергетический потенциал энергоносителей вторичные энергетические ресурсы (ВЭР), а также насосные, компрессорные и иные энергетические станции, которые полезную энергию одних энергоносителей преобразуют в энергетический потенциал других;

приемно-трансформирующее звено [трансформаторные подстанции (ТП), газорегуляторные пункты (ГРП), центральные тепловые пункты (ЦТП) и т.п.], служащее для приема, учета, трансформации и аккумуляции энергоносителей, поступающих в СЭО от энергетических источников все-российских (ЕЭС, «Газпром») и региональных («Водоканал», «Теплоэнергия» и др.) акционерных обществ (АО);

транспортное звено (трубопроводы, электрические сети и др.), обеспечивающее доставку энергоносителей к потребителям;

энергопотребляющие установки и приборы, в которых энергия, подведенная с энергоносителями, преобразуется в полезную энергию, необходимую потребителям.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ — совокупность теплового, электрического, пневматического, газового, водяного и подобных хозяйств предприятия, охватывающих производство, распределение и потребление отдельных видов энергии.

Организация получения электрической и тепловой энергии, в основном, бывает трех видов:

1) получение энергии всех видов от собственной теплоэлектрической станции завода;

2) получение электрической энергии со стороны и выработка на заводе собственной тепловой энергии;

3) получение полностью всей энергии со стороны от районной (городской, поселковой) ТЭЦ (теплоэлектроцентрали).

З а в о д с к о е энергохозяйство включает выработку энергии и распределение ее по заводу (котельные, паро- и водопроводы, газопроводы, электростанция, электрическая сеть с трансформаторными подстанциями, компрессорная, бойлерные и пр.). Ц е х о в о е энергохозяйство включает приемники энергии, электродвигатели, приводы, части сетей, находящиеся внутри цеха, местные компрессорные установки и т. п. По всем частям энергохозяйство составляются плановые нормативы расхода и графики нагрузки (годовые, месячные, суточные, сменные). Организация энергохозяйства должна обеспечивать полную безаварийность работы всех звеньев его, высококачественное обслуживание технологических процессов, удовлетворение всех нужд предприятия в энергии различных видов и максимальную экономичность в ее использовании.

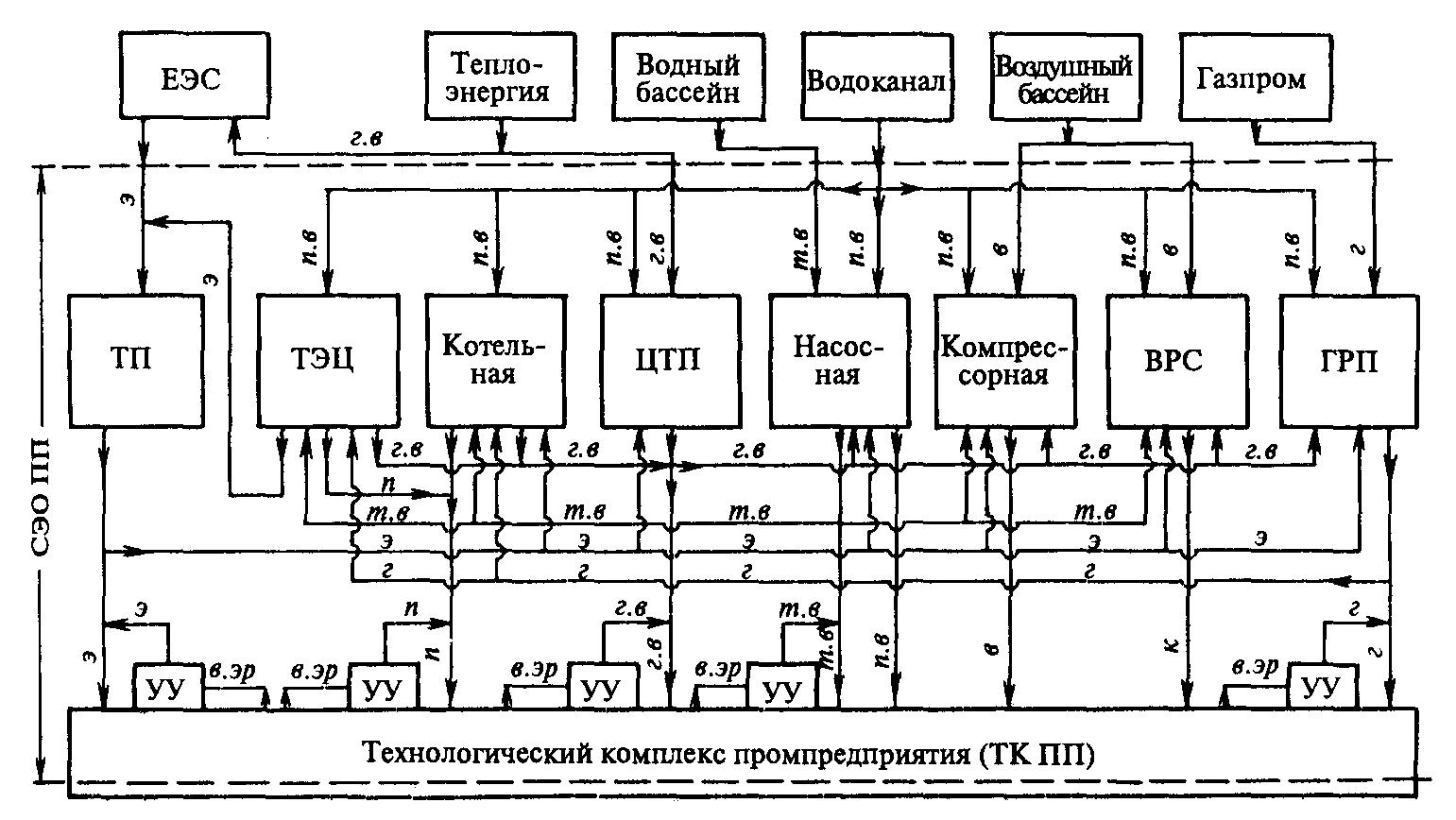

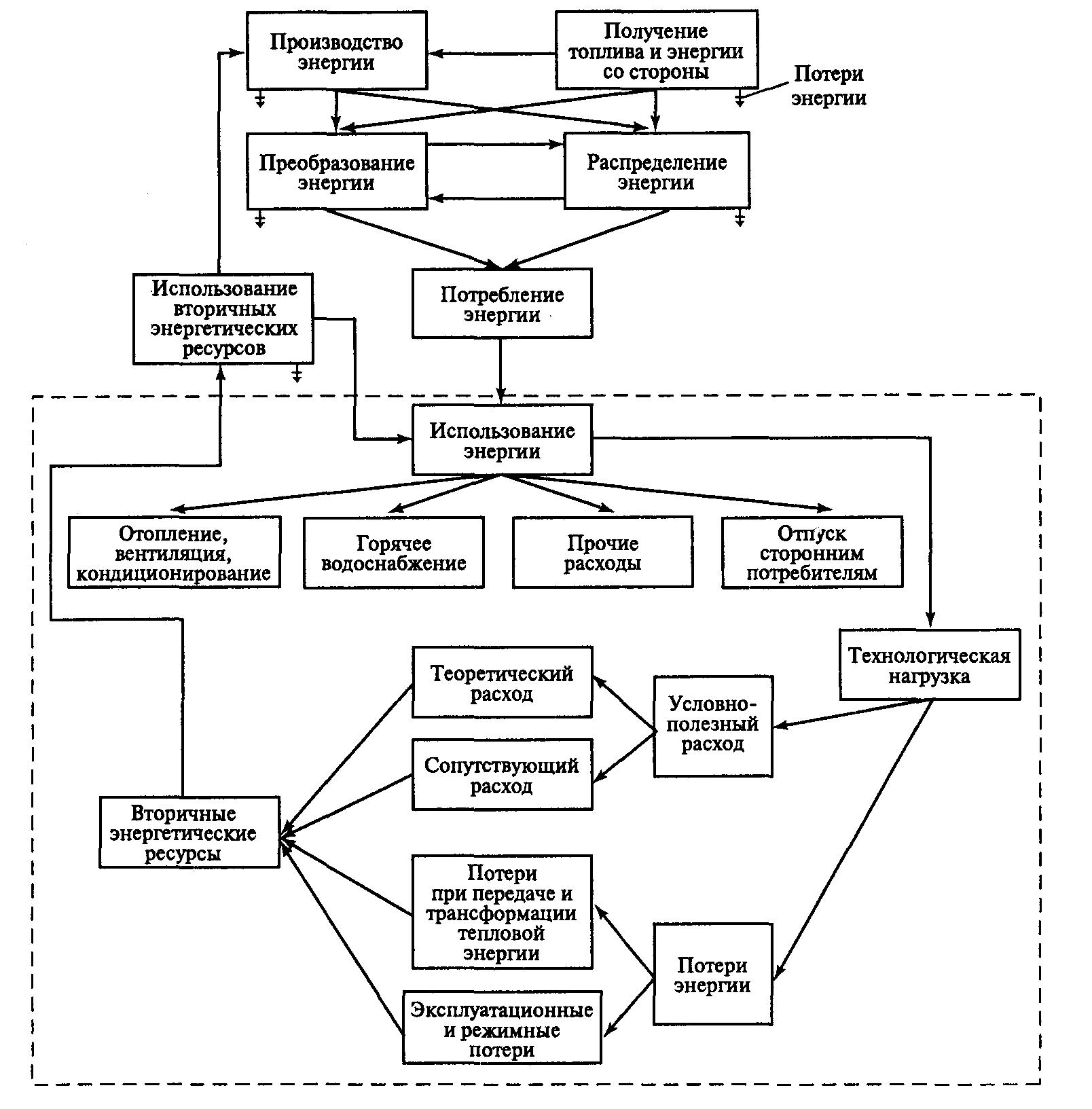

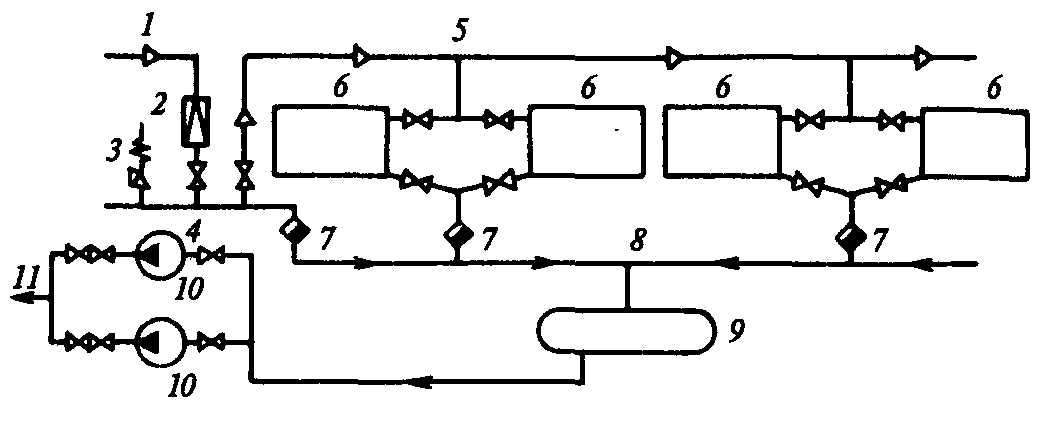

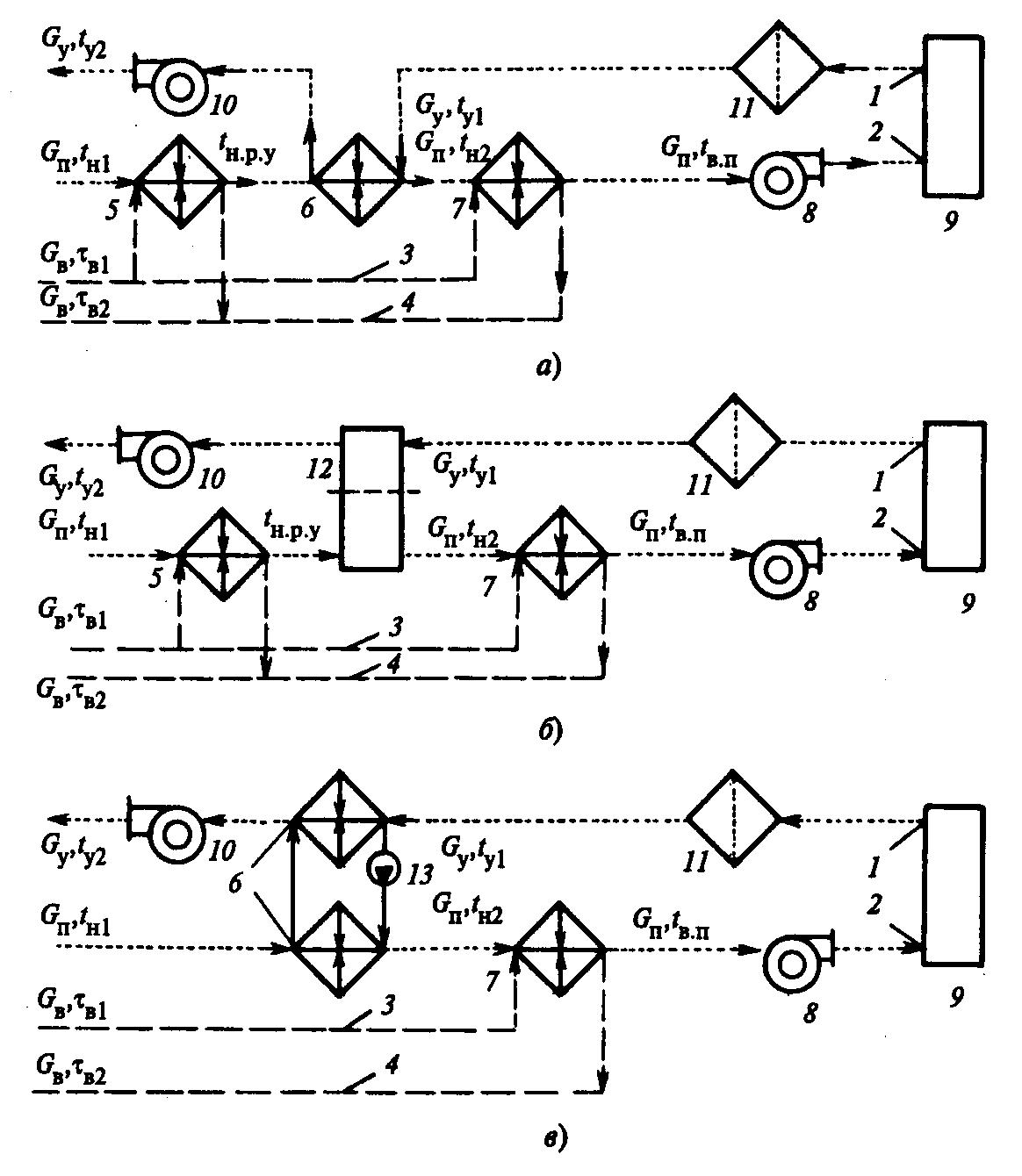

В состав СЭО промпредприятий (СЭО ПП) (рис. 1) в качестве подсистем обязательно входят системы: тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. На предприятиях отдельных отраслей к ним добавляются системы: воздухо- и хладоснабжения, обеспечения продуктами разделения воздуха и некоторые др.

До 35 % необходимой теплоты, 95 % электроэнергии и около 100% горючего газа и питьевой воды СЭО ПП получают от энергетических источников региональных и всероссийских акционерных обществ. Для генерации недостающих энергоносителей в структурах СЭО ПП создаются и функционируют собственные энергетические источники.

СЭО ПП — это комплексы сложных разветвленных многоэлементных подсистем, каждая из которых обеспечивает энергоносителями одновременно сотни и тысячи разнообразных потребителей — жилые и промышленные здания, технологические аппараты и санитарно-гигиенические устройства, электроосветительные и энергопотребляющие приборы, газопотребляющие установки. Графики потребления энергоносителей каждого из этих потребителей индивидуальны и изменяются в течение суток или рабочей смены. Одновременно у многих из них потребность в полезной энергии зависит от внешних характеристик окружающей среды (наружной температуры, влажности, скорости ветра и др.). Все это вносит определенную сложность в создание методик выбора оборудования СЭО, режимов его эксплуатации и оптимизации.

Рис. 1. Система энергообеспечения предприятий:

з — электросеть; п — паропровод; т.в. — водопровод технической воды; г.в — водяная тепловая сеть; г — газопровод; п.в — водопровод питьевой воды; в— воздухопровод; в.э.р — подвод вторичных энергоресурсов; к — кислородопровод; ВРС — воздухоразделительная станция

Поэтому при анализе, построении и оптимизации СЭО используется методология системного подхода и математического моделирования сложных систем и их элементов.

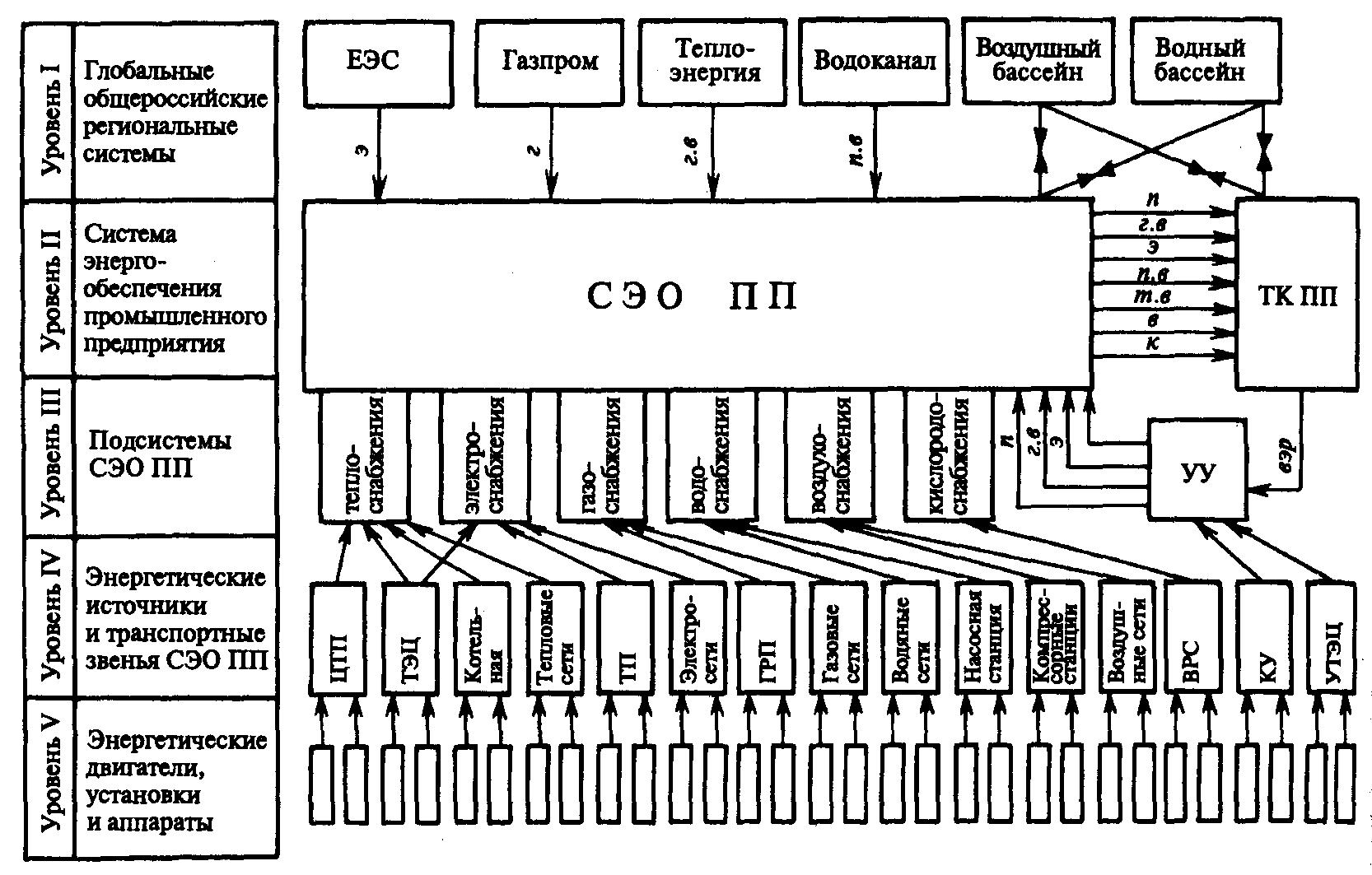

Основным приемом системного подхода является выделение в СЭО нескольких уровней иерархии (рис. 2).

Моделирование осуществляется отдельно на каждом иерархическом уровне с учетом связей, ограничений и требований к моделируемому объекту со стороны других элементов или систем, находящихся на более высоком уровне. Это позволяет существенно упростить решение задачи и уменьшить его объем (при минимальных снижениях точности получаемых результатов).

3 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЭЯЙСТВЕ

3.1 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Топливно-энергетический комплекс является крупнейшим потребителем энергетических ресурсов. В 2000 г. тепловые электростанции потребили 243,1 млн. т условного топлива, в том числе: угля 74,2, газа 155,8, мазута 13,1 млн. т в условном исчислении.

Рис. 2. Уровни иерархии систем энергообеспечения предприятий:

КУ — котел-утилизатор, УТЭЦ — утилизационная ТЭЦ; остальные обозначения те же, что на рис.1

На транспортировку газа расходуется до 10% всей его добычи; собственные нужды электростанций и расход энергии на ее транспортировку составляют более 18 % общего производства электроэнергии; значительный расход нефти идет на ее транспортировку.

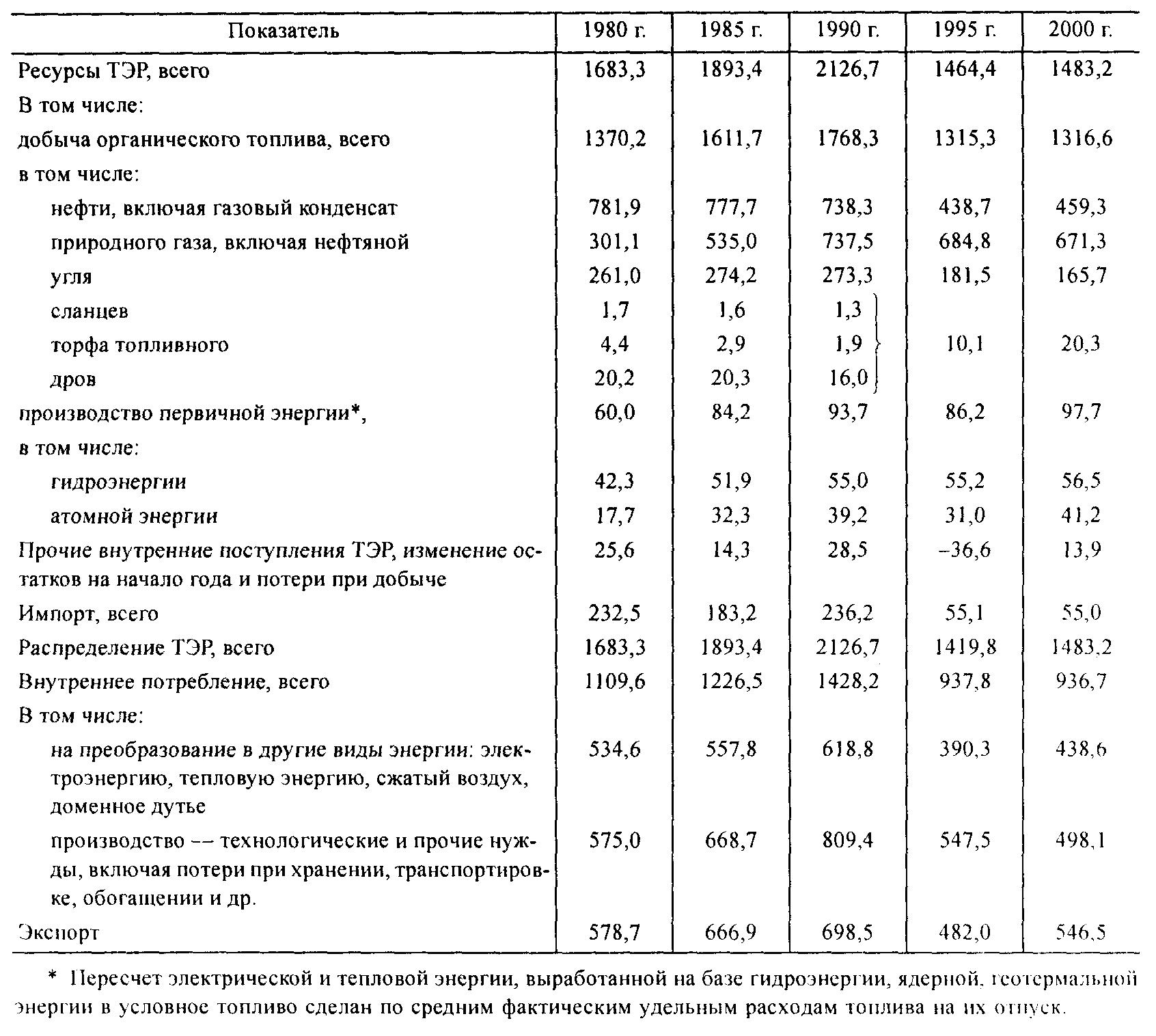

Таблица 1. Топливно-энергетический баланс России, млн. т условного топлива

Энергетический баланс России (табл. 1) за период 1980—1990 гг. характеризовался ростом общего объема производства и потребления энергоресурсов от 1683,3 млн. т в 1980 г. до 2126,7 млн. т условного топлива в 1990 г., т.е. увеличение на 26%. Падение объемов производства продукции в 1991— 2000 гг. привело к снижению объемов добычи органических энергоресурсов на 451,7 млн. т условного топлива.

Из трех основных составляющих ресурсной части ТЭБ (добыча органического топлива, производство первичной электроэнергии, ее импорт) наибольшая доля приходится на добычу органического топлива. В 1980 г. эта доля составляла 81,4 %, в 1990г. —83,1 %, в 1995 г. —89,8%, в 2000 г. — 90,3 %. Внешние поступления ТЭР составили в 1980г. 182,5 млн. т (10,4 %), в 1995 г. —55,1 млн. т (3,8 %), в 2000 г. — 55,0 млн. т (3,7 %) в условном исчислении.

Доля производства первичной электроэнергии в пересчете на замещаемое топливо повысилась с 3,4 % в 1980 г. до 6,7 % в 2000 г.

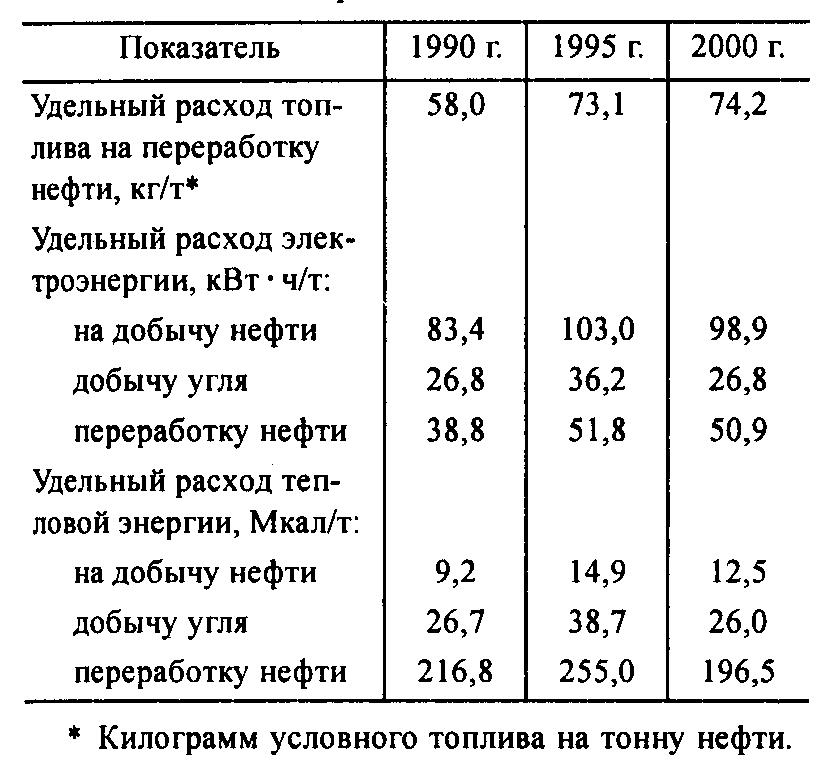

На внутреннее потребление, связанное с преобразованием в другие виды энергии (электроэнергия, теплота, сжатый воздух, доменное дутье), расходуется более 29 % всех распределяемых ТЭР. В течение последних лет в ряде отраслей ТЭК наблюдается значительный рост удельных расходов энергоресурсов (табл. 2). (Условное топливо – 7000ккал/кг или 28400 кДж/кг)

Таблица 2. Удельные расходы топлива, электрической энергии и теплоты в отдельных отраслях ТЭК

Ухудшение энергетических показателей в значительной степени связано с экономическим кризисом во многих отраслях промыш-ленности и изменением усло-вий добычи топлива.

Важнейшими направле-ниями энергосбережения в отраслях ТЭК в рассматри-ваемой перспективе должны быть:

увеличение использования прогрессивных промышленно освоенных технологий и внедрение новых технологических процессов и оборудования;

совершенствование внутриотраслевой производственной структуры путем дальнейшей централизации электро-, тепло- и газоснабжения потребителей;

широкое внедрение комбинированных способов производства и преобразования энергетических ресурсов, особенно теплофикации;

дальнейшее совершенствование топливо- и энергоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых потребителей; рост уровня электрификации процессов в отраслях ТЭК, особенно путем внедрения электропривода компрессорных станций газопроводов;

увеличение использования вторичных энергетических ресурсов благодаря утилизации теплоты уходящих газов газотурбинных приводов нагнетателей магистральных газопроводов н сбрасываемой в конденсаторы турбин теплоты на электростанциях, работающих на ядерном и органическом топливе; создание систем с использованием теплоты от ТЭЦ в летнее время при централизованной выработке холода в системах кондиционирования воздуха в зданиях;

использование теплоты, выделяемой при работе силовых трансформаторов, вентиляционных выбросов из помещений предприятий, отходящих газов, «мятого» пара и горячей воды на нефтеперерабатывающих заводах;

использование метановоздушных смесей вентиляционных выбросов шахт, эти мероприятия могут дать около десятой части всей экономии энергетических ресурсов ТЭК и др.

ЛЕКЦИЯ 6

(45…53)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Среди отраслей ТЭК электроэнергетика наиболее энергоемка. Ею расходуется около 40%всего потребляемого в стране котельно – печного топлива. При производстве электроэнергии на конденсационных тепловых электростанциях, дающих стране значительную часть всей электроэнергии, теряется более 60 % тепла вводимого с топливом. что в значительной мере связано с низким КПД газоперекачивающих агрегатов (ГТД привода) и несовершенство горелочных устройств КУ и ПГУ.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В структуре использования первичных топливных ресурсов доля природного газа составляет более 50%. В 2000г. потребление газа было 446,3 млрд. м3. На собственные нужды расходуется в год более 50 млрд. м 3 газа и более 16 млрд. кВт · ч электроэнергии.

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Процесс реконструкции угольнодобывающей отрасли, начавшийся в 1993г. с переходом на свободные цены, реорганизацией собственности, привел к существенному сокращению годовой добычи угля за период 1993 – 1998 на 163млн. т (41,%). В 2000г. было добыто 228 млн. т, в т. ч. подземным способом 90,9 млн. т. Удельный расход электроэнергии составил 26,8кВт·ч/т (таб. 2)

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Формирование рыночных отношений в нфтедобыващей отрасли сопровождалось значительным спадом производства. В 2000г. уровень добычи нефти и нефтегазового конденсата составил всего 62,7 % уровня добычи в 1990г. и был равен 323.6 млн. т. Удельный расход электроэнергии на добычу нефти повысился с 85,4 в 1990г. до 98,9 кВт·ч/т в 2000г.

3.2 ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Промышленность наряду с ТЭК является крупнейшим потребителем энергоресурсов – на ее долю приходится свыше 50% всего энергопотребления в стране. Средний коэффициент полезного использования энергоресурсов в промышленности составляет около 30%, а по отдельным отраслям он в несколько раз меньше.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Ежегодные потребности в энергоресурсах в настоящее время составляют примерно 50 – 60 млн. т условного топлива [фиктивное топливо с низшей теплотворной способностью 7000 ккал /кг(28400кДж/кг)], из них 38% - органическое топливо, 38% - тепловая энергия и 24% - электроэнергия.

Из всех потребляемых ТЭР на машиностроительных предприятиях лишь 30% расходуется на технологические нужды, а 70% - на собственное производство теплоты и электроэнергии, вентиляцию. освещение, воздухоснабжение, транспорт и прочие нужды.

Примерно треть всего котельно-печного топлива идет на нужды литейного, кузнечно – прессового и термического производств. Свыше трети все электроэнергии идет на механическую обработку. Остальные потребители энергоресурсов в машиностроении – мартеновские печи, вагранки, плавильные печи, тягодутьевые машины, нагревательные печи, сушилки, прокатные станы, гальваническое оборудование, сварочные агрегаты, прессовое оборудование.

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Предприятия этой отрасли ежегодно потребляют около 160 – 180 млн. т условного топлива и около 120 – 130 млрд. кВт·ч электроэнергии в год.

Удельные расходы топлива и электроэнергии на 1т продукции

Вид продукции |

Топливо. условное, кг |

Тепловая энергия, МДж |

Электроэнергия, кВт·ч |

СТ мартеновская |

133,4 |

7,14 |

15 - 20 |

Электросталь |

29,5 |

- |

475 - 750 |

Прокат |

126,7 |

15,7 |

80 - 100 |

Трубы стальные |

99,2 |

31,0 |

- |

Доля затрат на топливо и энергию в общих затратах на производство продукции в этой отрасли составляет около одной трети. Наиболее крупными потребителями в отрасли являются доменное и прокатное, а наиболее энергоемкими производства – ферросплавное, горнорудное, прокатное, электросталеплавильное и кислородное. Самое теплоемкое - коксохимическое.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Самая энергоемкая из всех отраслей промышленности. Наиболее энергоемкими являются – алюминиевое, медное, никелевое, свинцово – цинковое и титано – магниевое производства (на 1 тонну алюминия (с учетом получения глинозема) необходимо 9 т условного топлива; никеля – 13.4; цинка – 2т; меди – 1,4т; свинца – 0,9т). С учетом разработки технологий получения цветных металлов из бедных руд влечет за собой увеличение удельных затрат энергоресурсов.

ХИМИЧЕСКАЯ, НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛИ

Предприятия химической промышленности потребляют около 16% энергоресурсов всей промышленности, причем 70% из них идет непосредственно на технологические процессы. Этим отраслям свойственно большое разнообразие т/процессов, при которых потребляется или выделяется большое количество теплоты. При этом нефть, газ и уголь используются как топливо так и сырье.

Наиболее энергоемкими процессами являются производства аммиака, каустической соды, хим. волокон, желтого фосфора, пластических масс, ацетата, хлора.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Производство стройматериалов требует до одной десятой расходуемого в промышленности топлива, примерно 5% электроэнергии значительного количества тепла.

Наиболее энергоемкие процессы производства цемента, кирпича и стекла, на которые в отрасли расходуется около 80% топлива отрасли.

Цементные заводы расходуют примерно 60%топлива и 50% электроэнергии отрасли, в том числе на отжиг клинкера идет до 95%.

Годовой расход всех видов энергоресурсов на производство стекла превышает 6 млн. т условного топлива. Две трети печей работают на прродном газе и менее 4% - на твердом топливе.

ЛЕСНАЯ, ЦЕЛЮЛОЗНО – БУМАЖНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Потребление топлива в этой отрасли на нужды ЦБП составляет 74%, электроэнергии – 20%, затраты на собственные нужды – 6%. Топливо идет в основном для ТЭЦ, производящего тепло, 80% которого идет на технологию.

Энергетические затраты в себестоимости продукции ЦБП колеблются от 4 до 12%.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Текстильная и легкая промышленность требует наибольших затрат для технологических переделов по окраске, сушке и нанесению рисунка. Главным потребителем энергоресурсов является электропривод, расходующий 80% электроэнергии, 15% расходуется на освещение.

ТРАНСПОРТ

Почти 50% светлых нефтепродуктов расходуется транспортом, который также является крупным потребителем электроэнергии.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фактическое потребление первичных энергоресурсов составило в 2000г. 20,6 млн. т условного топлива и 66 млрд. кВт·ч электроэнергии. Из них на долю сельскохозяйственного производства приходится около 60%, а 40% энергии приходится на соцкультбыт.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На нужды этой отрасли приходится (2000г.) 1,8 млн. т условного топлива, 10млн. кВт·ч электроэнергии и 52,4 млн. Гкал тепловой энергии.

КОМУНАЛЬНО – БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Потребление ТЭР в сфере ЖКХ в 2000г. оценивается в объеме 271 млн. т условного топлива

ЛЕКЦИЯ 7

(сл54…58)

4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Для определения эффективности использования потребляемых энергоресурсов, выбора способов рационального энергопотребления, получения информации для объективного установления лимитов потребления энергии в натуральном и стоимостном выражении необходимо, как это и предусмотрено нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровня, проведение энергетических обследований.

В настоящее время существует два близких, но отличающихся по смыслу понятия: энергетическое обследование и энергоаудит:

энергетические обследования это обязательная процедура, осуществляемая в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об энергосбережении», Для предприятий и организаций, потребляющих более 6 тыс.т моторного топлива в год энергетическое обследование проводится органами Госэнергонадзора с выдачей соответствующего документа;

энергоаудит — это проводимое на основе добровольной заявки энергетическое обследование организации в отношении рационального и эффективного использования ею энергетических ресурсов с составлением энергетического паспорта, выдачей соответствующих рекомендаций.

В соответствии с правовой и нормативной базами энергосбережения федерального, регионального и муниципального уровней предусмотрены различные виды обследований энергопотребляющих установок и предприятий в целом.

В утвержденные Минтопэнерго России «Правила проведения энергетических обследований организаций», ориентированные прежде всего на обеспечение безопасности эксплуатации энергетических установок, внесены шесть видов энергетических обследований организаций: предпусковое и предэксплуатационное; первичное; периодическое (повторное); внеочередное; локальное; экспрессобследование.

Энергетические обследования

В задачу энергетических обследований входят:

оценка фактического состояния энергоиспользования на предприятии; выявление причин возникновения и определение значений потерь ТЭР; определение рациональных размеров энергопотребления в производственных процессах и установках; выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии; разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов. Практика показывает, что энергетические об следования следует разделить на три вида: предварительный энергоаудит (предаудит); энергоаудит первого уровня; углубленное обследование энергосистем и промышленного предприятия в целом (энергоаудит второго уровня).

Основная цель предаудита организаций, планирующих на добровольной основе решить задачу повышения эффективности использования энергоресурсов, заключается в определении необходимости проведения энергоаудита того или иного уровня. Для этого проводятся оценки доли финансовых затрат на энергоресурсы (топливо, электроэнергию, тепловую энергию, воду и др.) в суммарных затратах предприятия, выявление динамики изменения этой доли за последние два-три года.

Энергоаудит первого уровня имеет цели: определить структуру энергозатрат и структуру энергоиспользования; определить и убедительно показать руководству предприятия потенциал энергосбережения; выявить участки, где нерационально или расточительно расходуются энергоресурсы; расставить приоритеты будущей работы; выявить и доказать руководству предприятия целесообразность проведения углубленного обследования.

Цели энергоаудита второго уровня: поиск возможностей внедрения энергосберегающих проектов; оценка их технико-экономической эффективности; объединение в одну систему рекомендаций и технических решений по рациональному энергопользованию; создание предпосылки для подготовки долговременного комплексного плана реализации рационального энергоиспользоваия на предприятии.

При проведении различных по глубине видов энергоаудита существенное значение наряду с техническим обследованием должно быть придано и финансовому аудиту, осуществляемому привлекаемыми к проверке специалистами. Это необходимо, поскольку результатом обследования должны быть рекомендации как технического, так и финансово- экономического характера.

Инструментальное обследование (ИО) применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может быть получена из документов, или если достоверность информации вызывает сомнение.

В числе задач, решаемых с помощью ИО, можно назвать: определение количества и качества потребляемых ресурсов (в частности энергоносителей, воды и др.) как в статических, так и в динамических моделях; диагностика и мониторинг параметров состояния оборудования объекта промышленного предприятия или жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); определение количества и качества вырабатываемых продуктов (например, таких, которые могут выступать в роли вторичных ресурсов) и оценка количества и степени (качества) утилизации отходов.

Проведение предаудита.

Оценку необходимости проведения энергоаудита того или иного уровня на стадии предаудита проводят путем сравнения значений удельного (на производство единицы продукции) энергопотребленмя со среднестатистическими, полученными на разных предприятиях, производящих один и тот же вид продукции по сходной технологии или путем вычисления доли финансовых затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции.

В настоящее время с учетом состояния экономики страны можно использовать следующие рекомендации:

- если доля энергозатрат на единицу продукции составляет 5—10 %, то энергоаудит можно пока не проводить;

- если же она равна 11—15 %, то проведение энергоаудита становится целесообразным;

- если доля энергозатрат находится на уровне 16—20 % и более, то необходимо срочное проведение энергоаудита.

С инженерной точки зрения более грамотно сравнение значений (среднестатистических, нормируемых и фактических) удельных энергопотреблений на производство единицы продукции.

На стадии предаудита определяются основные характеристики предприятия: ассортимент выпускаемой продукции, состав потребляемых энергоресурсов, производственная структура, численность работников, состав основного оборудования и зданий, режим работы, структура управления, сведения об объеме энергозатрат в себестоимости выпускаемой продукции и т.д.

Предаудит заканчивается написанием краткого отчета, содержащего предварительный анализ структуры и эффективности энергопотребления, а также проект программы проведения углубленного энергоаудита.

Энергоаудит первого уровня.

В соответствии с указанными выше целями и задачами энергоаудита первого уровня следует установить фактический и расчетный топливно-энергетический балансы организации. Источниками первичной информации, позволяющими установить фактический топливо - энергетический баланс, могут быть:

- интервью и анкетирование руководства и технического персонала;

-схемы энергоснабжения и учета энергоресурсов;

-оценка точности измерительных приборов и устройств;

-отчетная документация по коммерческому и техническому учету энергоресурсов;

-счета от поставщиков энергоресурсов;

-суточные, недельные и месячные графики нагрузки;

-данные по объему произведенной продукции, ценам и тарифам;

-техническая документация на технологическое и вспомогательное оборудование (технологические схемы, спецификации, режимные карты, регламенты и т.д.);

-отчетная документация по ремонтным, наладочным, испытательным и энергосберегающим мероприятиям;

-перспективные программы, технико-экономическое обоснование, проектная документация на любые технологические и организационные усовершенствования, утвержденные планом развития предприятия.

Энергоаудит второго уровня (углубленный энергоаудит).

На этой стадии обследования необходимо собрать следующие сведения: о выпуске основной и дополнительной продукции предприятием, наличии энергетического паспорта, организационно-технических мероприятий по экономии энергоресурсов; об энергопотреблении, тарифах и финансовых затратах на энергоресурсы (электроэнергию, тепловую энергию, топливо, воду, сжатый воздух, сжатый азот, холод); об учете потребления энергоресурсов источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей (газораспределительном пункте, трансформаторной подстанции, ТЭЦ, котельной, компрессорных и холодильных установках); о коммуникациях предприятия; установленной мощности электроустановок по направлениям использования; технологическом теплопотребляющем оборудовании; о технологическом топливопотребляющем оборудовании; об источниках вторичных энергоресурсов (ВЭР); системе сбора и возврата конденсата; холодильном оборудовании; компрессорном оборудовании (сжатый воздух, азот); о системах прямточно-вытяжной вентиляции; системах отопления зданий, сооружений предприятия; системах горячего и холодного водоснабжения, числе душевых сеток и водоразборных кранов; системе освещения, электроприемниках здания, сооружения; удельных расходах ТЭР на выпускаемую продукцию; техническом состоянии энергетического оборудования, уровне автоматизации работы этого оборудования; наличии технических паспортов, сведения о проведении балансовых испытаний и контрольных измерений.

В процессе энергоаудита второго уровня следует дать количественную и качественную оценку состояния фактического энергоиспользования всех видов энергоресурсов и расчетным путем определить расчетно-нормативное потребление энергоресурсов. Разница между фактическим и расчетно нормативным потреблением энергии составит основной резерв экономии энергоресурсов. Использование для покрытия энергетических нагрузок вторичных энергетических ресурсов увеличит резерв экономии энергии. Анализ топливно-энергетического баланса промышленных предприятий и составление научно обоснованного топливо-энергетического баланса часто позволяют выявить значительные резервы экономии энергии.

Полезную для выявления направлений и мероприятий по энергосбережению информацию можно получить, составляя частные (по отдельным видам энергоресурсов) энергетические балансы.

Вся информация, полученная из документов или путем инструментального обследования, служит исходным материалом для анализа эффективности энергоиспользования. Методы анализа применяются к отдельному объекту или предприятию в целом.

Критический анализ отобранной на предыдущих этапах проектной, статистической, инструментальной и расчетной информации позволяет предложить пути снижения затрат на энергоресурсы.

Энергоаудит завершается, как правило, заключительным документом — отчетом, в котором во вводной части содержатся: общие сведения о пред- приятии; суммарный расход условного топлива, тепловой и электрической энергии на производство основных видов продукции и в целом по предприятию; данные о видах энергоносителей, используемых на предприятии, их количестве и распределении по укрупненным группам технологических процессов; фактические отчетные данные по энергоиспользованию и выпуску продукции в текущем и базовом году (по месяцам); перечень, технические и энергетические характеристики основного энерготехнологического оборудования; сведения о плановых и фактических удельных расходах топлива, тепловой и электрической энергии на производство основных видов продукции; энергетический баланс промышленного предприятия.

В расчетно-аналитической части отчета содержатся сведения о фактическом состоянии энергопотребления и критические заметки, возникающие в результате указанного выше анализа исходной и расчетной информации, а именно: структура потребления энергоресурсов в стоимостном и натуральном выражении; тенденции изменения в энергопотреблении, пояснения к процессам изменения потребления с течением времени; энергоэффективность по видам продукции с определением тенденций изменения в стоимостном и натуральном выражении; результаты сравнения фактической энергоэффективности работы оборудования с проектной.

В заключительной части отчета должны быть представлены рекомендации по рациональному энергопотреблению.

При разработке рекомендаций необходимо определить техническую суть предлагаемого усовершенствования и принцип получения экономии; рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и денежном выражении; определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендации, его примерную стоимость (основываясь на мировой цене аналогов), стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию; рассмотреть все возможности снижения затрат, например изготовление или монтаж оборудования силами самого предприятия; определить возможные побочные эффекты от внедрения рекомендаций, влияющие на реальную экономическую эффективность; оценить общий экономический эффект предлагаемой рекомендации с учетом всех вышеперечисленных факторов.

После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по трем категориям: беззатратные и низкозатратные — осуществляемые в порядке текущей деятельности предприятия; среднезатратные — осуществляемые, как правило, за счет собственных средств предприятия; высокозатратные — требующие дополнительных инвестиций, осуществляемые, как правило, с привлечением заемных средств.

Для установления фактического состояния и динамики использования ТЭР, выявления сверхнормативных потерь энергии, оценки показателей энергетической эффективности и формирования мероприятий по энергосбережению федеральные органы исполнительной власти субъектов РФ ввели энергетический паспорт потребителя ТЭР.

Энергетический паспорт потребителя ТЭР

Энергетический паспорт потребителя ТЭР — нормативный документ, содержащий показатели эффективности использования ТЭР, потребляемых в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения независимо от организационных форм и форм собственности, а также перечень энергосберегающих мероприятий.

Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывается на основе энергоаудита, проводимого энергоаудиторскими фирмами, уполномоченными органами Госэнергонадзора, в целях оценки эффективности использования ТЭР, разработки и реализации энергосберегающих мероприятий.

Энергетический паспорт потребителя ТЭР должен храниться на предприятии, в территориальном органе Государственного энергетического надзора и в организации, проводившей энергоаудит.

Энергетический паспорт потребителя ТЭР состоит из расчетно-пояснительной записки и типовых табличных форм. Согласно ГОСТ Р 51379- 99 в начале расчетно-пояснительной записки дают общие сведения о потребителе ТЭР, среди которых должны быть не только координаты расположения и сведения о руководителях потребителя ТЭР, но и краткие сведения о технологических процессах и оборудовании, используемых на предприятии.

В последующих разделах излагают сведения о потреблении ТЭР, в том числе сведения об общем потреблении энергоносителей, приведенные к единому показателю, как правило, в тоннах условного топлива; сведения об общем потреблении электроэнергии и распределении его по направлениям, производствам. Аналогично приводятся и анализируются сведения о потреблении тепловой энергии, котельно-печного и моторного топлива.

Наиболее важными разделами расчетно-пояснительной записки являются данные об эффективности использования ТЭР, для получения которых следует выполнить расчеты минимально возможного потребления энергии при существующих технологиях и техническом оборудовании потребителя ТЭР.

По результатам проведенного энергоаудита разрабатывают мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР.

Заключительный раздел энергетического паспорта потребителя ТЭР должен включать в себя:

-перечень зафиксированных при обследовании потребителя фактов непроизводительных расходов ТЭР, их стоимостное и натуральное выражение;

-предлагаемые направления повышения эффективности использования ТЭР с оценкой экономии последних в стоимостном и натуральном выражении и указанием затрат, сроков внедрения и окупаемости:

-количественную оценку снижения уровня непроизводительных расходов ТЭР благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий: беззатратных и низкозатратных; среднезатратных; высокозатратных.

Типовые формы энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР содержат:

-титульный лист энергетического паспорта потребителя ТЭР;

-общие сведения о потребителе ТЭР (информацию о наименовании, реквизитах предприятия, объеме производства основной и вспомогательной продукции, численности персонала и другие сведения о предприятии);

-сведения об общем потреблении энергоносителей (информацию о годовом потреблении и коммерческом учете потребления всех видов энергоносителей, используемых потребителем ТЭР);

-сведения о потреблении электроэнергии [информацию о трансформаторных подстанциях, установленной мощности электроприемников по направлениям использования с краткой энергетической характеристикой энергоемкого оборудования, информацию о собственном производстве электрической и тепловой энергии (собственной тепло- электростанции), а также годовой баланс потребления электроэнергии];

-сведения о потреблении (производстве) тепловой энергии [ о составе и работе котельных (котельных установок, входящих в состав собственной ТЭС); сведения о технологическом оборудовании, использующем тепловую энергию, о расчетно-нормативном потреблении тепловой энергии, а также годовой баланс потребления теплоэнергии; сведения о потреблении котельно-печного и моторного топлива, об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных топлив, возобновляемых источников энергии; информацию о характеристиках топливоиспользующих агрегатов; об использовании моторных топлив транспортными средствами и др., а также балансы потребления котельно-печного и моторного топлива];

-сведения о показателях эффективности использования ТЭР, удельных расходах ТЭР;

-сведения об энергосберегающих и энергоэффективных мероприятиях по каждому виду ТЭР.

ЛЕКЦИЯ 8

(сл59…65)

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Топливно-энергетический баланс промышленного предприятия предназначен для решения следующих основных задач:

планирования энергоснабжения предприятия и его подразделений;

составления отчетности о потреблении и использовании энергоресурсов;

оценки фактического состояния энергоиспользования;

выявления причин возникновения и определения потерь энергоресурсов и энергоносителей;

выявления и оценки резервов экономии топлива и энергии и разработки плана мероприятий, направленных на снижение потерь энергоресурсов,

улучшения режимов работы технологического и энергетического оборудования;

определения рациональных размеров энергопотребления в производственных процессах и установках;

совершенствования методики нормирования и разработки норм расхода топлива и энергии на производство продукции; определения требований к организации и совершенствованию системы учета и контроля расхода энергоресурсов и энергоносителей;

получения исходной информации для создания нового оборудования и совершенствования технологических процессов в целях экономии энергетических затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подведенных и вторичных энергоресурсов, совершенствования внутрипроизводственного хозяйственного расчета и системы стимулирования экономии энергоресурсов.

Принципиальная схема энергетических потоков промышленного предприятия представлена на рис. 3.

Рис. 3 Принципиальная схема энергетических потоков предприятия

Виды и назначение энергетических балансов.

В зависимости от назначения на промышленном предприятии применяются различные виды энергетических балансов, которые имеют следующие признаки:

время разработки (отчетные, плановые, перспективные и прогнозные энергобалансы);

стадию энергетического потока (производство, преобразование, распределение, конечное использование энергоресурсов);

объект разработки (предприятие, производство, цех, участок, агрегат, установка и т.п.);

целевое назначение (основные и вспомогательные технологические процессы, в том числе различные виды процессов: силовые, высокотемпературные, средне- и низкотемпературные; санитарно-технические нужды — отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, освещение; коммунально-бытовые нужды);

виды и параметры потребляемых энергоресурсов и энергоносителей (топливо, тепловая и электрическая энергия, холод, сжатый воздух и газ под давлением, вода) и виды используемой энергии (механическая, теплота, химическая и др.);

способ разработки (опытный, расчетный и опытно-расчетный);

качественные признаки, характеризующие уровень энергоиспользования (нормализованный, рациональный и оптимальный энергобалансы);

форму составления (синтетический и аналитический энергобалансы).

Различные виды энергетических балансов следует разрабатывать на промышленном предприятии в определенной последовательности и взаимосвязи.

В качестве основного документа, регламентирующего работу энергохозяйства предприятия, составляют текущий синтетический энергобаланс по видам потребляемой энергии, объектам энергопотребления с разбивкой по целевому назначению и стадиям энергетического потока.

После окончания отчетного периода (квартала, года) по данным внутризаводских отчетных документов (журналов учета, ведомостей, справок и т.д.) делают отчетный (фактический) синтетический энергобаланс (по статистическим и другим формам), показывающий распределение подведенных и произведенных энергоносителей внутри предприятия.

По данным синтетического баланса, а также с учетом других сведений (полученных путем испытаний, расчетов) составляют с той или иной степенью детализации по объектам, целевому назначению, видам энергии и другим параметрам фактический аналитический энергобаланс, отражающий разделение общего расхода энергии на полезный расход и потери энергии.

На основе анализа фактического энергобаланса разрабатывают перспективный энергобаланс с учетом намечаемых работ по нормализации расходов энергоресурсов, мероприятий по рационализации и оптимизации структуры энергобаланса.

При составлении частных энергетических балансов (по видам энергоносителей) энергоресурсы и энергоносители измеряются либо в джоулях (или калориях), ватт-часах и граммах условного топлива, либо в единицах, кратных указанным. При составлении сводного энергетического баланса (по суммарному энергопотреблению) измерение различных энергоресурсов и энергоносителей осуществляется в тоннах условного топлива. Пересчет разных видов энергоресурсов и энергоносителей в условное топливо делается с учетом средних калорийных эквивалентов.

Первичная информация о разработке и анализе энергетических балансов промышленных предприятий состоит из разделов: общие сведения о предприятии; отчетный энергетический баланс предприятия; технические и энергетические характеристики энергоиспользующего оборудования; технико-экономические характеристики энергоносителей.

Основу первичной информации об уровнях и эффективности использования энергии в промышленности составляют действующие формы статистической отчетности. Технические и энергетические характеристики оборудования должны отражать: материальные потоки (материальный баланс); расходы и параметры сырья, топлива и энергии, количество отходов; конструктивные особенности установки (габаритные размеры, изоляцию, наличие установок по утилизации вторичных энергоресурсов, наличие контрольно-измерительных приборов и автоматики и др.); уровень эксплуатации (периодичность использования, продолжительность нахождения в горячем резерве и т.п.).

Фактические технические и энергетические характеристики должны быть сопоставлены с проектными или лучшими по данному типу оборудования показателями (эталонами), соответствующими рациональной эксплуатации оборудования и оптимальному уровню энергоиспользования.

Отклонения от этих показателей должны быть тщательно проанализированы, и на их основе должен быть составлен план мероприятий по экономии топлива и энергии и оценен возможный экономический эффект.

Технико-экономические характеристики энергоносителей служат исходной информацией при разработке оптимальных энергетических балансов предприятия, а также в качестве проектного, эталонного уровня при выявлении причин снижения эффективности энергоиспользования в результате отклонения параметров энергоносителей от допустимого уровня. Эти характеристики включают в себя стоимость энергоносителей; их параметры:

для электроэнергии — напряжение, частоту, значение соsφ ( (фактическое);

для теплоты давление, температуру теплоносителя, возврат конденсата;

для топлива — низшую теплоту сгорания, зольность, влажность, сернистость (фактические);

графики годового и суточного потребления энергоносителей (для летнего и зимнего периодов).

Если имеет место собственное производство энергоносителей и поступление их со стороны, то данные по обоим потокам следует давать раздельно.

Анализ энергетических балансов.

Он проводится в целях качественной и количественной оценки состояния энергетического хозяйства и энергоиспользования в следующих направлениях:

исследования структуры поступления и потребления энергоресурсов и энергоносителей на предприятии;

определения показателей эффективности энергоиспользования;

расчета обобщенных показателей состояния энергетического хозяйства предприятия;

получения исходной информации для постановки и решения в дальнейшем задач оптимизации структуры энергетического баланса предприятия.

Анализ структуры приходной и расходной частей энергетического баланса позволяет установить специфику энергопотребления на предприятии, выявить различие в уровнях энергопотребления и эффективности энергоиспользования по сравнению с аналогичными предприятиями и наметить пути изменения структуры энергетического баланса.

Исследование аналитических энергетических балансов дает возможность определить фактическое состояние энергоиспользования в отдельных элементах предприятия и на предприятии в целом. При проведении анализа все элементы предприятия или элементы, подлежащие специальному обследованию, классифицируются по группам процессов и установок, однородных по виду используемых энергоносителей и сходных по методике анализа энергоиспользования.

Основными показателями эффективности энергоиспользования служат: коэффициент полезного действия энергетической установки; коэффициент полезного использования энергоносителя; коэффициент полезного использования суммарного энергоносителя (приведенных энергетических ресурсов); удельный (фактический) расход энергетического ресурса или энергоносителя.

Коэффициент полезного действия энергетической установки определяется для различных видов используемой энергии по формуле

η = Эпол.j/Эподв.j ,

где Эпол. j — энергия, полезно использованная в установке; Эподв. j — энергия, подведенная к j-й установке, включающая в себя энергию Эизв.j подведенную извне и выделяющуюся внутри установки в результате проведения технологических процессов Эвнутр.j т.е.

Эподв. j = Эизв.j+ Эвнутр.j

Если рассматриваемая установка энерготехнологическая, т.е. вырабатывающая полезную неэнергетическую Эпол. и энергетическую Эвтор. продукцию, то коэффициент полезного действия j -й установки

η =( Эпол.j+ Эвтор.j)/Эподв.j

Коэффициент полезного использования энергоносителя на участке (цех, предприятие) находится для различных видов энергоносителей (топливо, электрическая, тепловая энергия и др.) по формуле

,

,

где

![]() ,

,

![]() — соответственно расход i-го

энергоносителя, полезно использованного

в j-й

установке и подведенного к этой установке;

п

— число установок на участке, использующих

i-й энергоноситель.

— соответственно расход i-го

энергоносителя, полезно использованного

в j-й

установке и подведенного к этой установке;

п

— число установок на участке, использующих

i-й энергоноситель.

Коэффициент полезного использования суммарного энергоносителя на участке (цех, предприятие) вычисляется по формуле

где i, m — виды и число энергоносителей; j, п — виды и число установок конечного использования (без учета установок преобразования топлива и энергии); ki — коэффициент, учитывающий энергетический эквивалент i-го энергоносителя.

В ходе анализа энергоиспользования на предприятии его показатели сопоставляются с аналогичными данными однотипных предприятий. Анализ энергетических балансов позволяет получить исходную информацию, необходимую для решения отдельных задач оптимизации структуры энергетического баланса предприятия, касающуюся возможности замены в технологических процессах и установках одного энергоносителя другим, использования в качестве замещающего энергоносителя вторичных энергетических ресурсов, имеющихся на рассматриваемом предприятии и вне его.

ЛЕКЦИЯ 9

(66…74)

2 СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: Системы теплоснабжения промпредприятий. Классификация. Отопление(водяное и воздушное). Энергетическая эффективность теплофикации. Методы расчетов расходов теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС. Открытые и закрытые системы теплоснабжения, зависимые и независимые схемы присоединения абонентских установок. Тепловой и гидравлический расчет тепловых сетей.

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕI{ИЯ

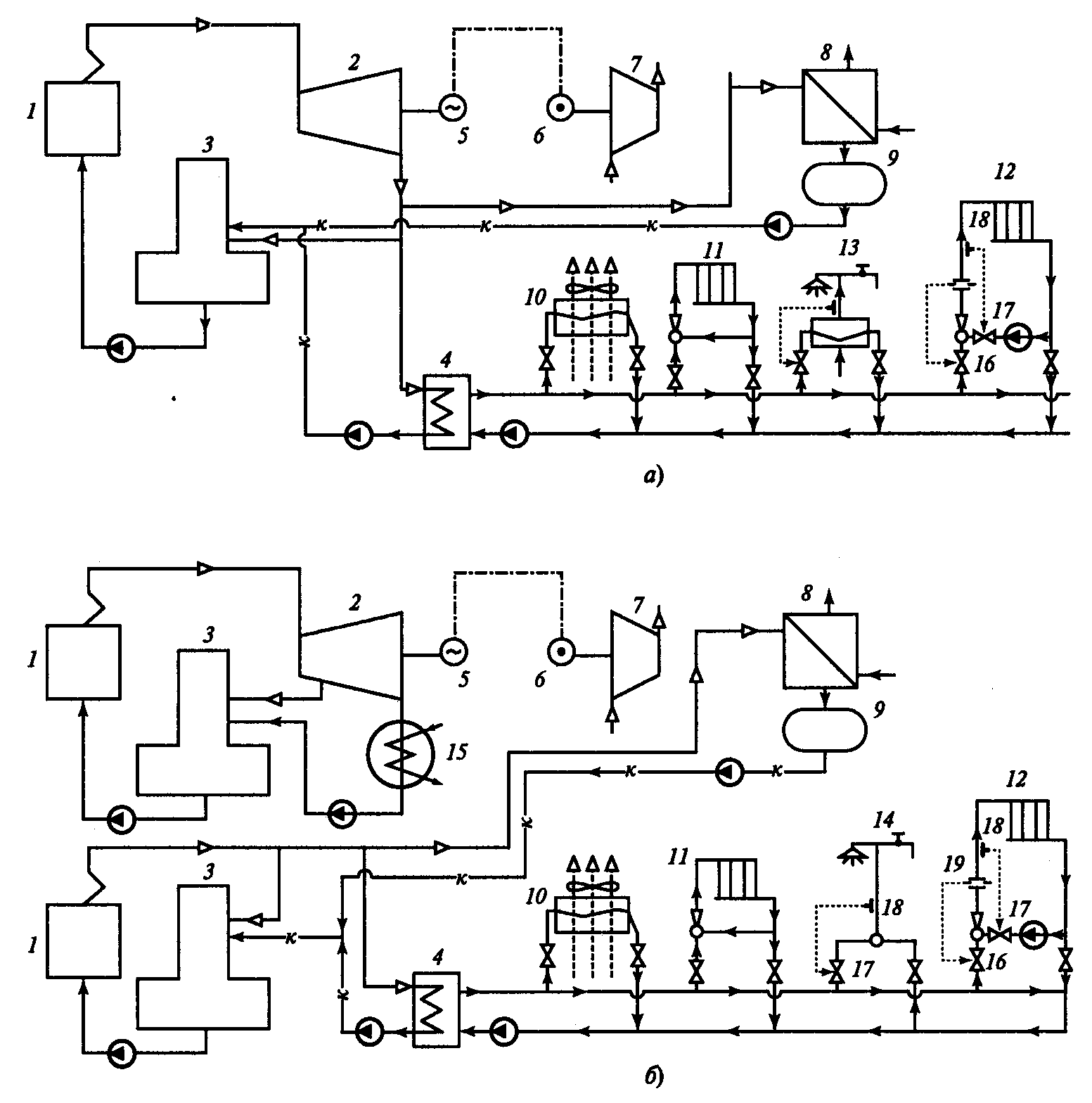

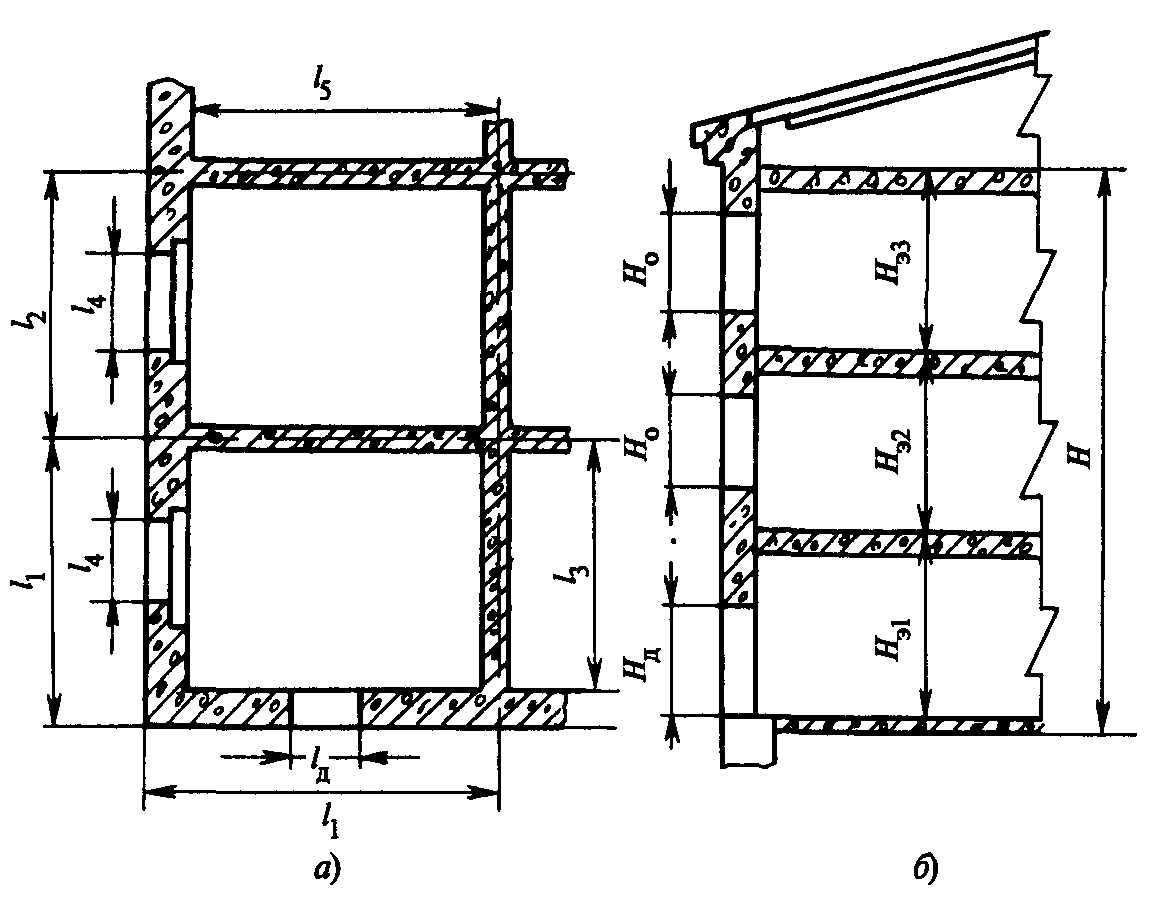

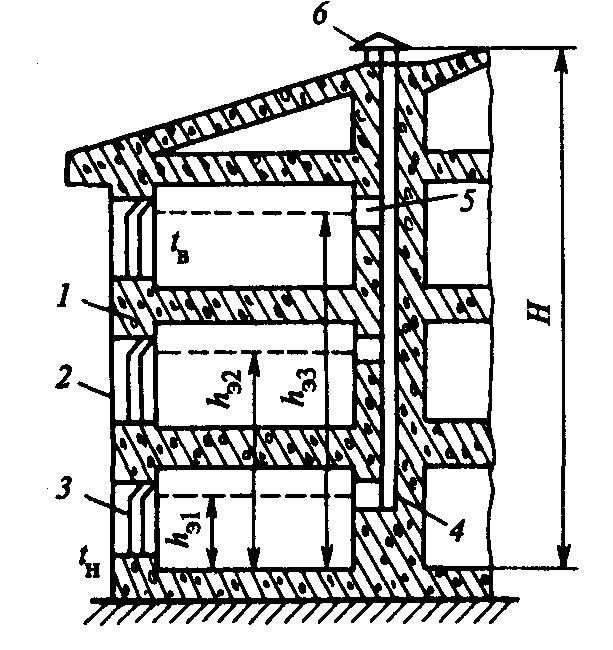

Система теплоснабжения (СТС) — это комплекс (рис. 2.1), включающий в свой состав:

теплогенерирующую установку [котельная ТЭЦ, газотурбинная ТЭЦ (ГТЭЦ), котлы-утилизаторы (КУ), утилизационная ТЭЦ (УТЭЦ) и др.];

систему паропроводов и водяных тепловых сетей для транспортировки теплоносителей к потребителям;

разнообразное оборудование, использующее подведенную теплоту.

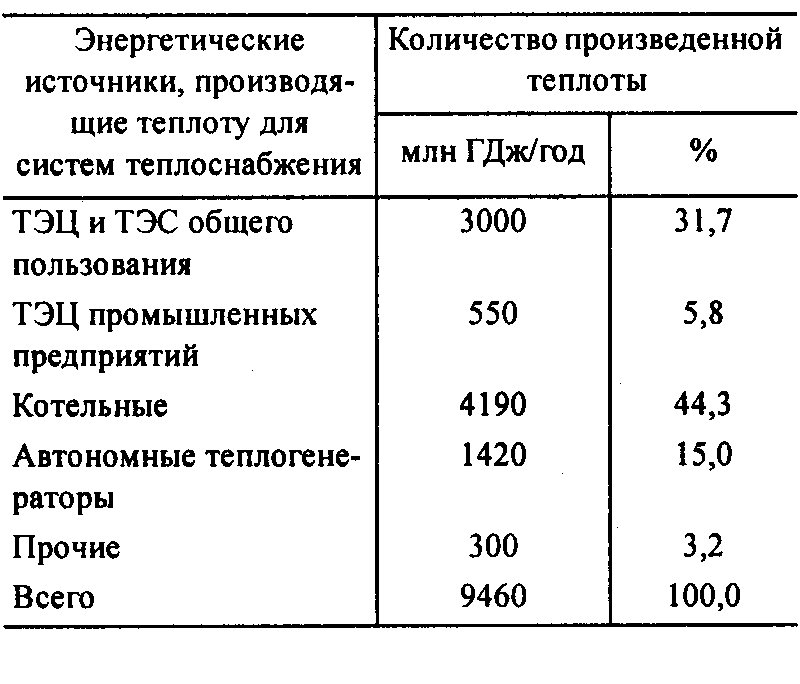

Таблица 2.1. Количество теплоты, произведенной в

России в 2000 г. теплогенерирующими установками

различных видов

Г енерируя

водяной пар и горячую воду, СТС обеспечивают

потребителей среднепотенциальной

(150—350°С) и низкопотенциальной (до 150°С)

теплотой, используемой в целях:

енерируя

водяной пар и горячую воду, СТС обеспечивают

потребителей среднепотенциальной

(150—350°С) и низкопотенциальной (до 150°С)

теплотой, используемой в целях:

отопления производственных, жилых и других помещений;

подогрева холодного наружного воздуха, направляемого на вентиляцию помещений;

подогрева воды, используемой для проведения санитарно-гигиени-ческих процедур;

обеспечения работы теплотехнологических аппаратов и установок предприятий.

Для генерации теплоносителей в СТС России используются около 150 тепловых электрических станций, более 80 тыс. котельных и тысячи автономных и утилизационных теплогенераторов, расходующих около трети топлива, потребляемого в стране (табл. 2.1).

Распределение произведенных теплоносителей осуществляется через тепловые сети СТС, суммарная протяженность которых превышает 260 тыс. км.

Классифицируются СТС в зависимости от следующих факторов:

а) взаиморасположения энергетического источника и потребителей теплоты:

- на системы централизованного теплоснабжения (СЦТ), в которых энергетический источник обслуживает группу зданий. К каждому из этих зданий теплоноситель поступает через внешнюю тепловую сеть;

- на системы индивидуального (автономного) теплоснабжения (СИТ), в которых энергетический источник размещается в том же здании, что и теплоиспользующие аппараты и приборы, а теплоноситель поступает к ним только через внутренние сети здания;

б) вида произведенного и используемого теплоносителя:

- на паровые системы теплоснабжения, в которых энергетический источник вырабатывает водяной пар, а потребитель использует теплоту его конденсации;

- на водяные системы теплоснабжения, в которых энергетический источник подогревает воду, а потребитель использует ее теплоту;

в) числа трубопроводов во внешней тепловой сети на СТС однотрубные, двухтрубные и многотрубные;

г) способа присоединения отопительной системы здания к внешним тепловым сетям:

- на СТС зависимого присоединения, при котором горячая вода из подающего трубопровода внешней тепловой сети проходит через все элементы отопительной системы здания и охлаждаясь в них, поступает в обратный трубопровод сети;

- на СТС независимого присоединения, когда горячая вода из подающего трубопровода внешней тепловой сети поступает в установленный на вводе в здание теплообменный аппарат, подогревает в нем поток вторичной воды и, охлаждаясь, поступает в обратный трубопровод сети. Нагретая вторичная вода по замкнутому контуру циркулирует через элементы системы отопления здания и отдает свою теплоту потребителям;

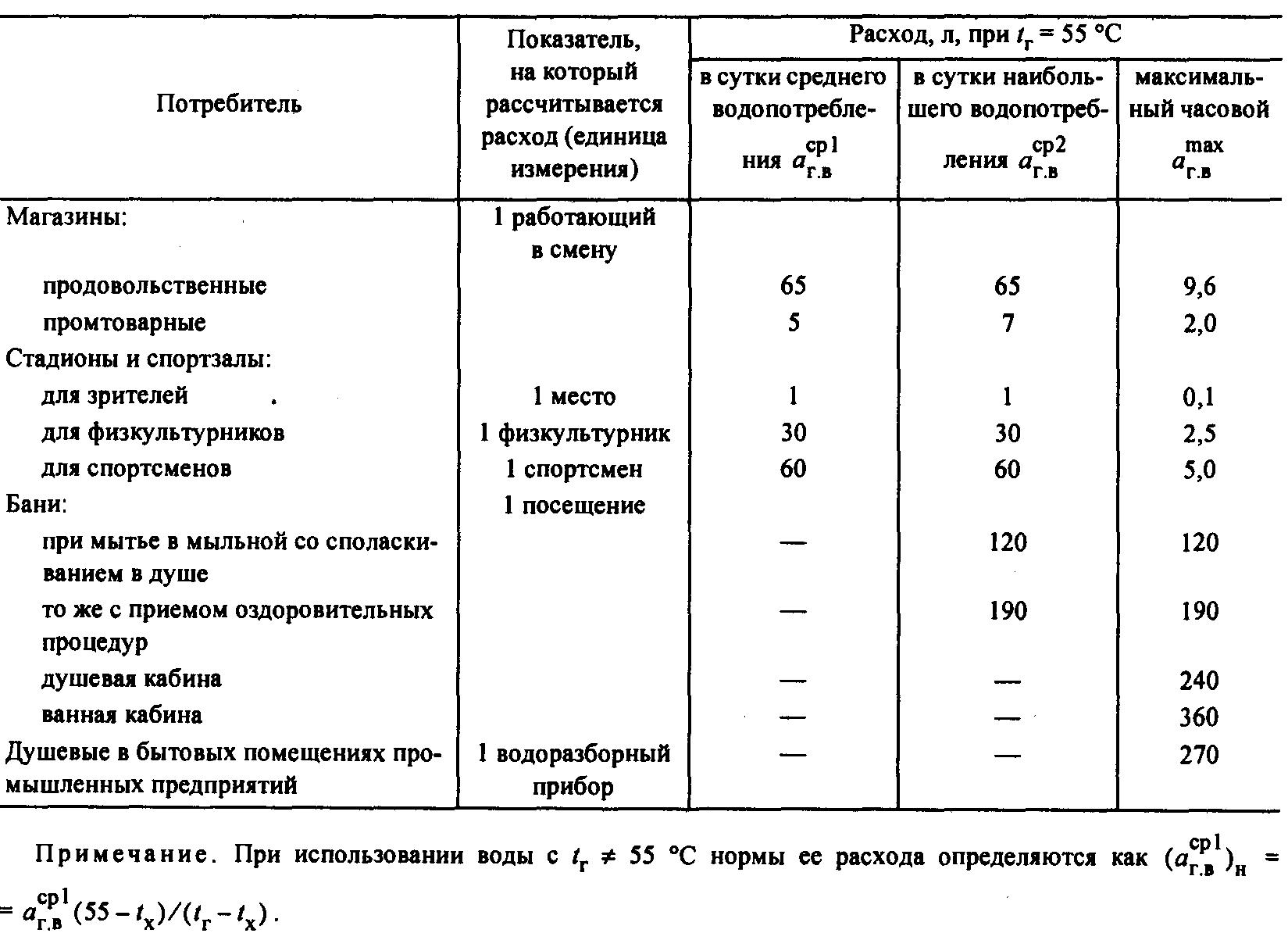

д) вида воды, подаваемой потребителям из систем горячего водоснабжения:

- на открытую систему горячего водоснабжения, в которой к водоразборным приборам подается горячая вода непосредственно из трубопроводов тепловой сети;

- на закрытую систему горячего водоснабжения, в которой горячая сетевая вода из подающего трубопровода тепловой сети подается в установленные на вводе в здания теплообменные аппараты. В них она подогревает поток водопроводной воды, поступающей к водоразборным приборам зданий, и сливается в обратный трубопровод тепловой сети;

е) вида используемых энергетических источников:

- на системы комбинированного производства теплоты и электроэнергии, в которых используется энергетический источник (ТЭЦ, ГТЭЦ, УТЭЦ), одновременно вырабатывающий (по теплофикационному циклу) для потребителей теплоту Qп и электроэнергию Эп;

- на системы раздельного производства теплоты и электроэнергии, в которых количество теплоты Qп, производят энергетические источники, генерирующие только ее (котельные, автономные теплогенераторы и др.). Необходимое количество электроэнергии Эп производят (по конденсационному циклу) энергетические источники, генерирующие только электрическую энергию (ТЭС, АЭС и др.).

Высокая степень централизации теплоснабжения в России привела к тому, что каждый функционирующий в СЦТ энергетический источник одновременно обеспечивает теплотой объекты с различающимися требованиями к параметрам и графикам потребления теплоносителей. Для этого необходимы точное определение количества теплоты, нужное каждому типу потребителей, и выбор таких режимов и методов регулирования ее производства, которые обеспечат непрерывное поддержание комфортных условий для них при минимальных топливных и денежных затратах.

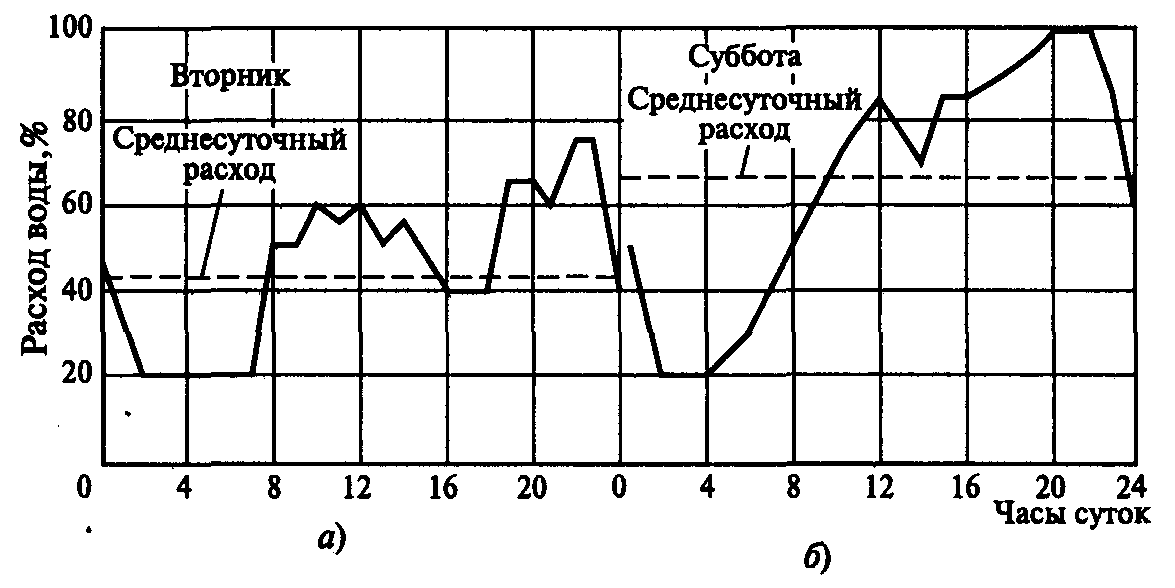

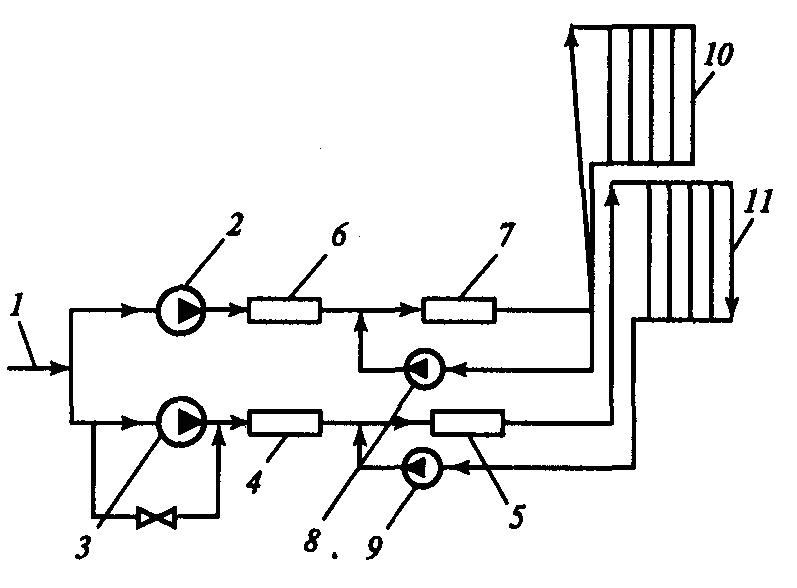

Рис. 2.1. Принципиальные схемы СЦТ:

а — комбинированное производство теплоты и электроэнергии; б — раздельное производство теплоты и электроэнергии; 1 — котел; 2 — турбина; 3 — деаэратор; 4 — бойлер; 5 — электрогенератор; 6 — электродвигатель; 7 — воздушный компрессор; 8 — теплопотребляющий технологический аппарат; 9 — коиденсатосборный бак; 10 — вентиляционный калорифер; 11 — отопительная система зданий; 12 — отопительная система цехов со значительными внутренними тепловыделениями; 13 — «закрытая» система горячего водснабжения; 14— то же «открытая»; 15 — конденсатор турбины; 16— регулятор расхода сетевой воды; 17— регулятор температуры сетевой воды на входе в отопительные или водоразборные приборы; 18 — датчики температуры воды; 19 — датчик расхода воды; —→ - — паровые сети; → — водяные сети;

— - — - — — электросети; — к — — конденсатопроводы; •----→ — воздух приточной вентиляции; ...... — импульсные линии регуляторов

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

На промышленных предприятиях значительное место занимают средне- и низкотемпературные технологические процессы. Температура проведения этих процессов составляет от 60 до 300 °С.

В качестве теплоносителей, осуществляющих перенос теплоты при температуре 105—300 °С, как правило, используется насыщенный или перегретый водяной пар с давлениями 0,3; 0,6; 1,3; 2,5 и 4,0 МПа.

Теплоносители с разными давлениями транспортируются от источника до потребителя по индивидуальным трубопроводам. Поэтому на промышленных предприятиях системы транспортировки пара представляют собой комплексы трубопроводов с различными давлениями.

Для переноса теплоты на температурном уровне 60—150 °С используется горячая вода.

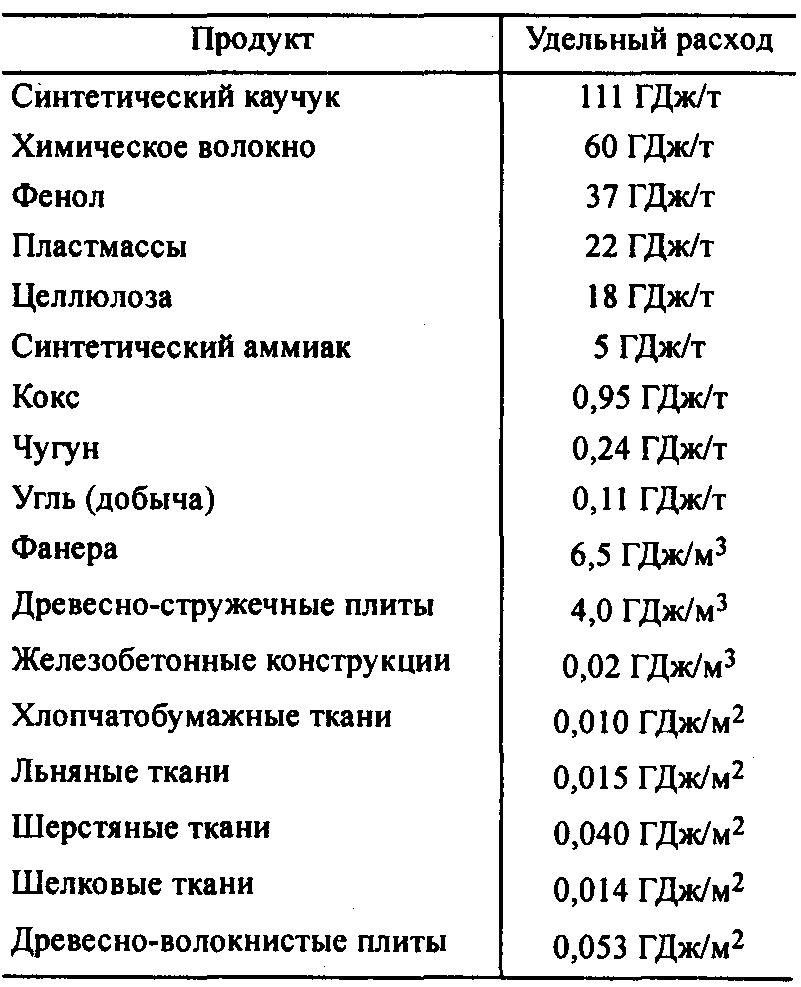

Для вновь проектируемых предприятий, у которых не известны число и типоразмеры устанавливаемого теплопотребляющего технологического оборудования, потребность в теплоте вычисляют на основе использования статистических наблюдений за ее удельным среднегодовым расходом для каждого вида конечного продукта qтi, измеренным в гигаджоулях (ГДж) на единицу производимого продукта, на действующих производствах с идентичной технологической базой, В табл. 2.18 приведены данные об удельном потреблении теплоты на различных производствах.

Таблица 2.18. Удельные расходы теплоты на производство продукции

Для этих предприятий годовая потребность в теплоте, ГДж/год, определяется в виде

Qгодтi =Пгодiqгодтi, (2.37)

где Пгодi, — годовой выпуск продукции i-го вида, т/год (м3/год или м2/год).

Среднечасовая потребность в теплоте, кДж/ч, вычисляется по формуле:

Qср.чтi =106 Qгодтi/nгодрi, (2.38)

где nгодрi — годовое число часов работы теплопотребляющих установок, предназначенных для вы пуска i-го вида продукции.

Данный метод используется только для первичных ориентировочных расчетов. На предприятиях, где определен характер технологических процессов и известны число типов теплопотребляющих аппаратов j = А, использующих перечисленные теплоносители, число аппаратов каждого типа i = Мj шт., расчетный (паспортный) расход каждого аппарата qрi,j кДж/ч, максимальная (расчетная) потребность в теплоте, кДж/ч, определяется по следующим формулам:

для аппаратов j-й группы

Qртj=kоднj![]() (qрi,jkнi);

(2.39)

(qрi,jkнi);

(2.39)

для всего предприятия

Qрт.пр=kсд

![]() Qртj

(2.40)

Qртj

(2.40)

где kоднj — коэффициент одновременности работы аппаратов j-й группы; kнi - коэффициент нагрузки i-го аппарата j-й группы; kсд — коэффициент сдвига по времени максимумов теплопотребления j-х групп аппаратов.

Численные значения коэффициентов kоднj, kнi, kсд определяют с использованием матричных методов по следующему алгоритму:

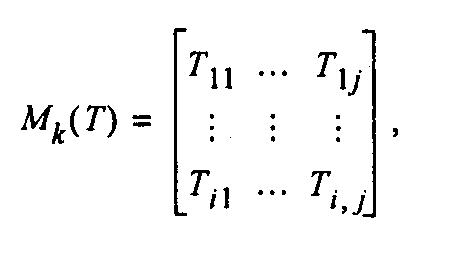

Первый этап — составление матрицы структуры технологического процесса, т.е. прямоугольной матрицы, в строках которой записывают число единиц используемого теплопотребляющего оборудования одного типа, а в столбцах — интервалы времени работы этого оборудования:

(2.41)

где i— номер единицы технологического оборудования, участвующего в технологическом процессе; j — интервал времени его работы; k— вид теплоносителя. Для каждого теплоносителя составляется индивидуальная матрица структуры технологического процесса.

Если технологическое оборудование i-го типа потребляет за определенный период времени j энергоноситель k, то в ячейке матрицы ставится единица. Вся матрица отражает структуру технологического процесса по времени суток.

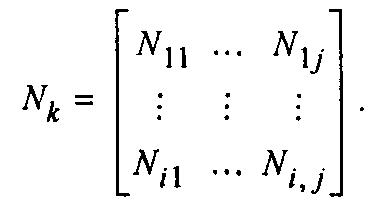

Второй этап состоит в построении матрицы потребления теплоносителя, причем матрица может быть построена как по номинальным расходам, так и по фактическим. В первом случае матрица строится при проектировании источников, во втором — для формирования системы управления отпуском теплоносителя. В качестве номинальных расходов теплоносителя обычно используются паспортные данные конкретного теплопотребляющего оборудования. Вид этой матрицы аналогичен виду матрицы структуры технологического процесса:

(2.42)

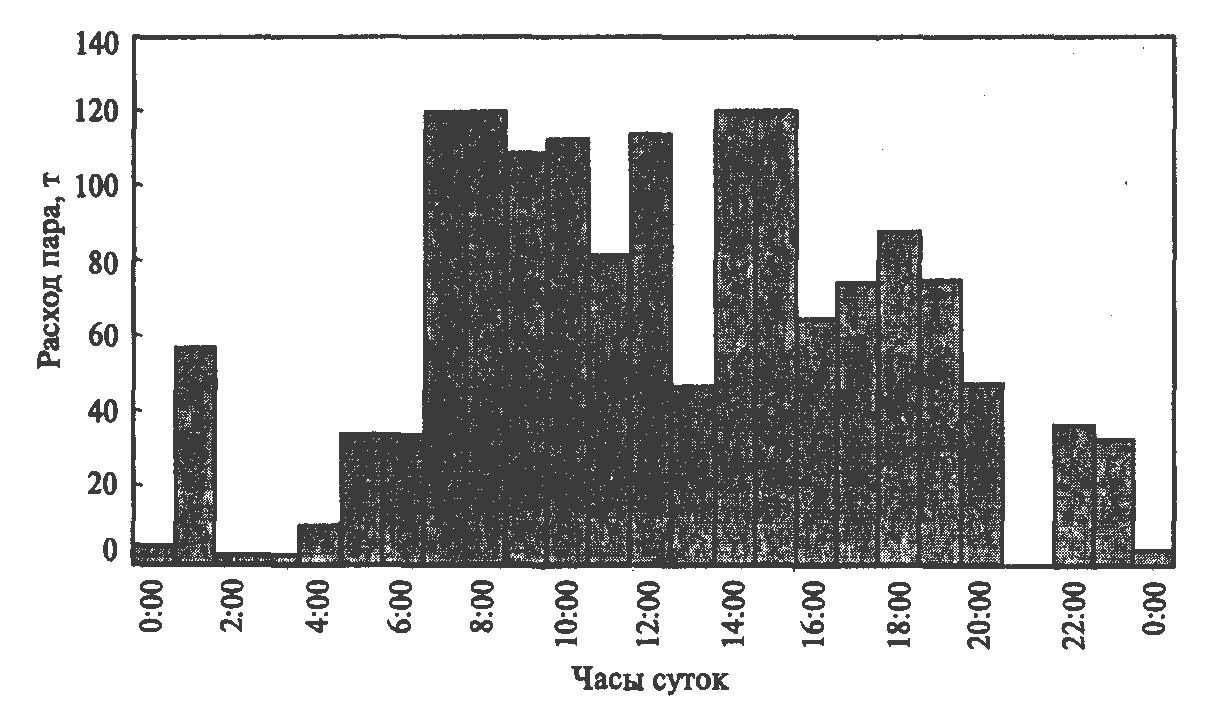

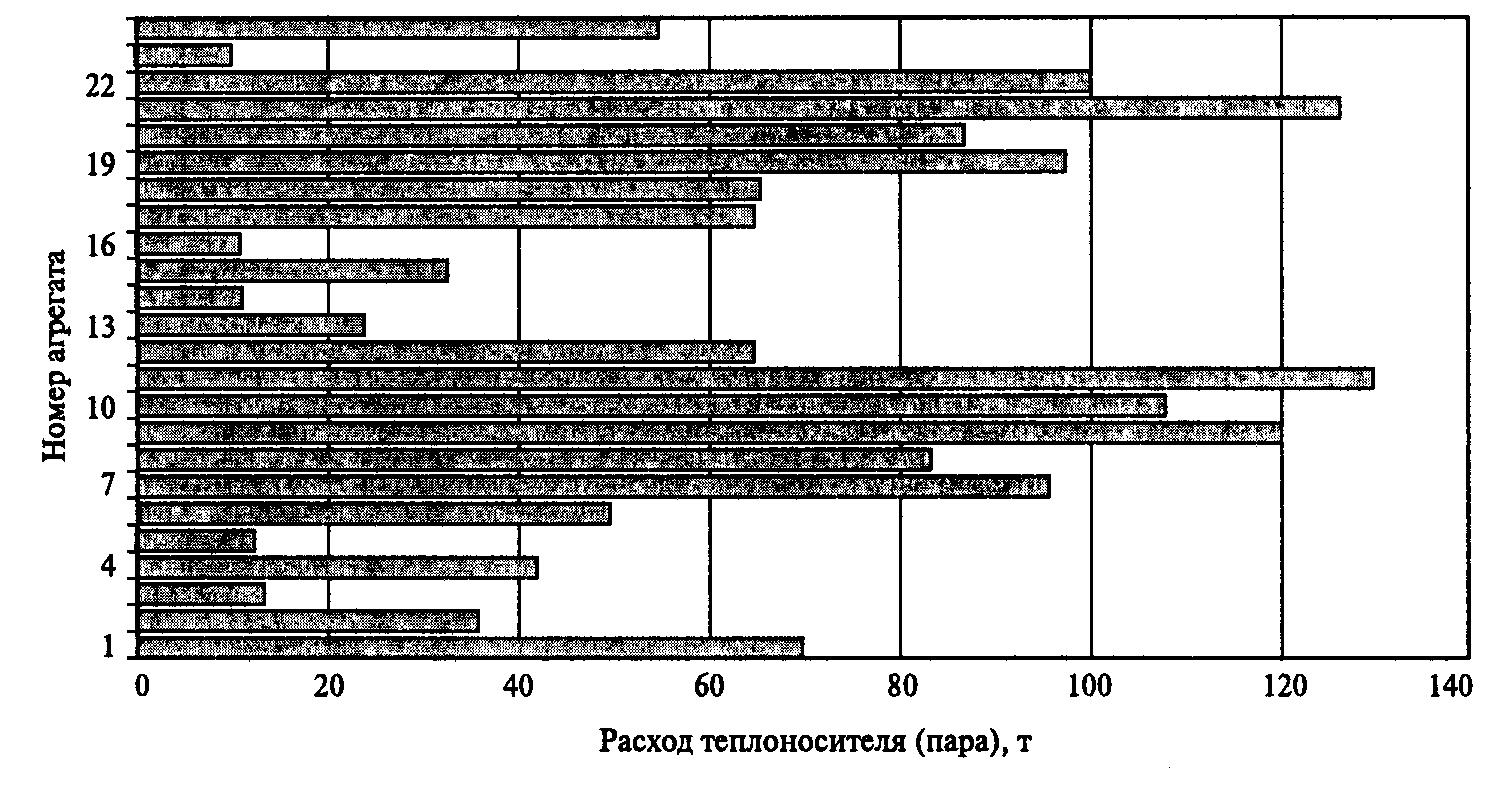

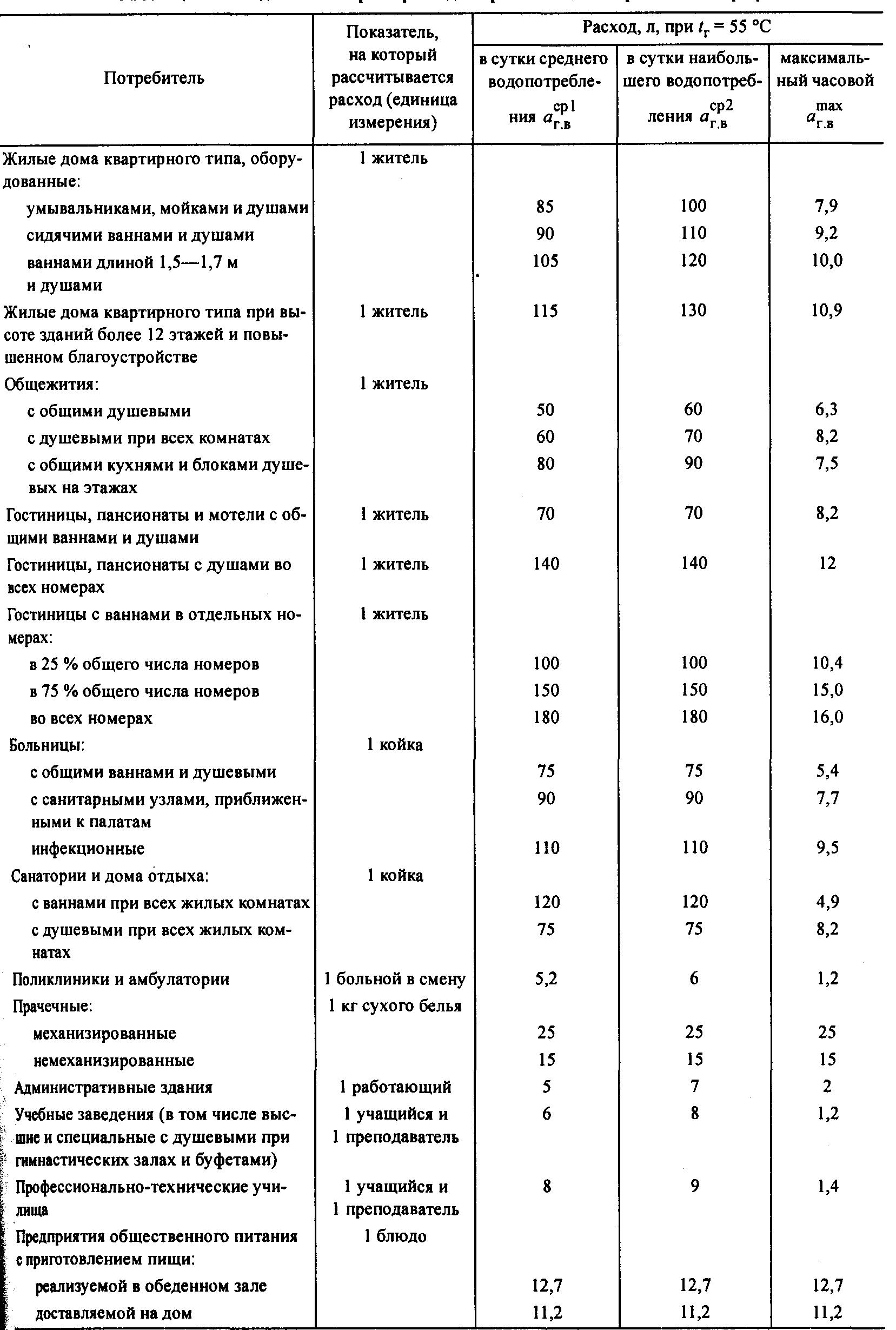

Произведение матриц М и N позволяет сформировать матрицу потребления конкретного теплоносителя, используемого в технологическом процессе. Суммирование данных по столбцам позволяет построить суточный график потребления конкретного энергоносителя. На рис.2.13 приведен график расход пара на предприятии, полученный на основе анализа матрицы потребления теплоносителя.

Рис.2.13. График потребления пара давлением 0,6 МПа

На рис.2.14 представлены значения расхода пара, потребляемого агрегатами, участвующими в технологическом процессе, за сутки их работы. Эти показатели вычисляются суммированием строк матрицы потребления.

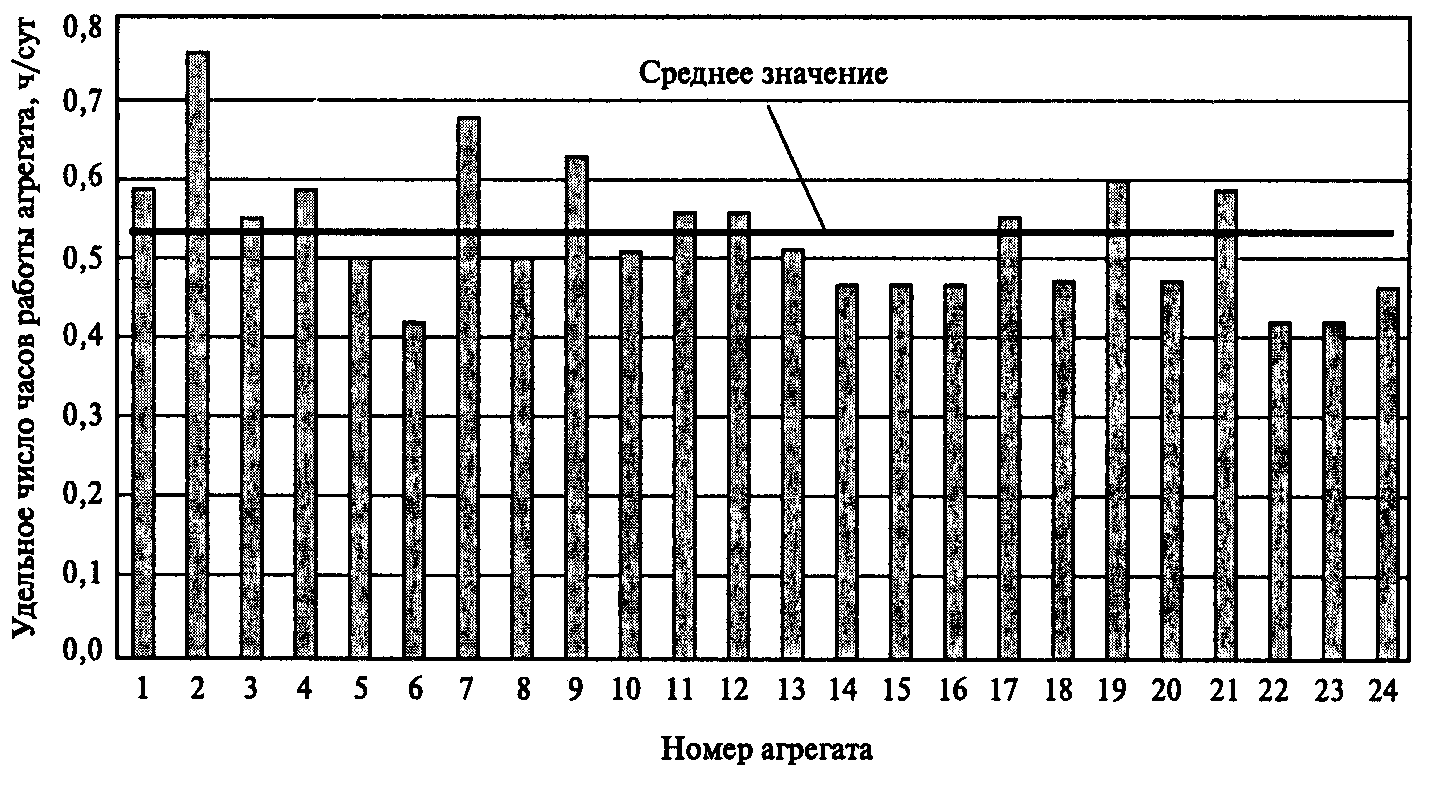

Показатели, приведенные на рис. 2.14, позволяют вычислить конкретные коэффициенты: одновременности работы оборудования; формы; неравномерности и др.

для определения коэффициента нагрузки агрегата в сутки необходимо вычислить удельное число часов его работы за этот период времени, суммируя строки матрицы структуры технологического процесса, и затем найти среднее значение удельного числа часов работы для группы агрегатов, вошедших в эту матрицу:

kн.k

=

![]() kнi/М,

(2.43)

kнi/М,

(2.43)

где kнi — удельное число часов работы i-го агрегата в сутки, kнi = ni/nсут ;ni— число часов работы агрегата в сутки; nсут = 24 ч — число часов в сут

М — число агрегатов, потребляющих энергоноситель k-го вида, шт.

На рис. 2.15 представлены удельные числа часов использования каждого агрегата в сутки и среднее их значение (те. коэффициент нагрузки оборудования).

Коэффициент одновременности работы групп агрегатов может быть вычислен как для определенного периода времени, так и в среднем для суток функционирования технологического процесса. Он определяется как результат суммирования столбцов матрицы структуры технологического процесса.

Рис.2. 14. суточное потребление пара давлением 0,6 МПа различными агрегатами

Рис. 2.15. Коэффициент нагрузки агрегата

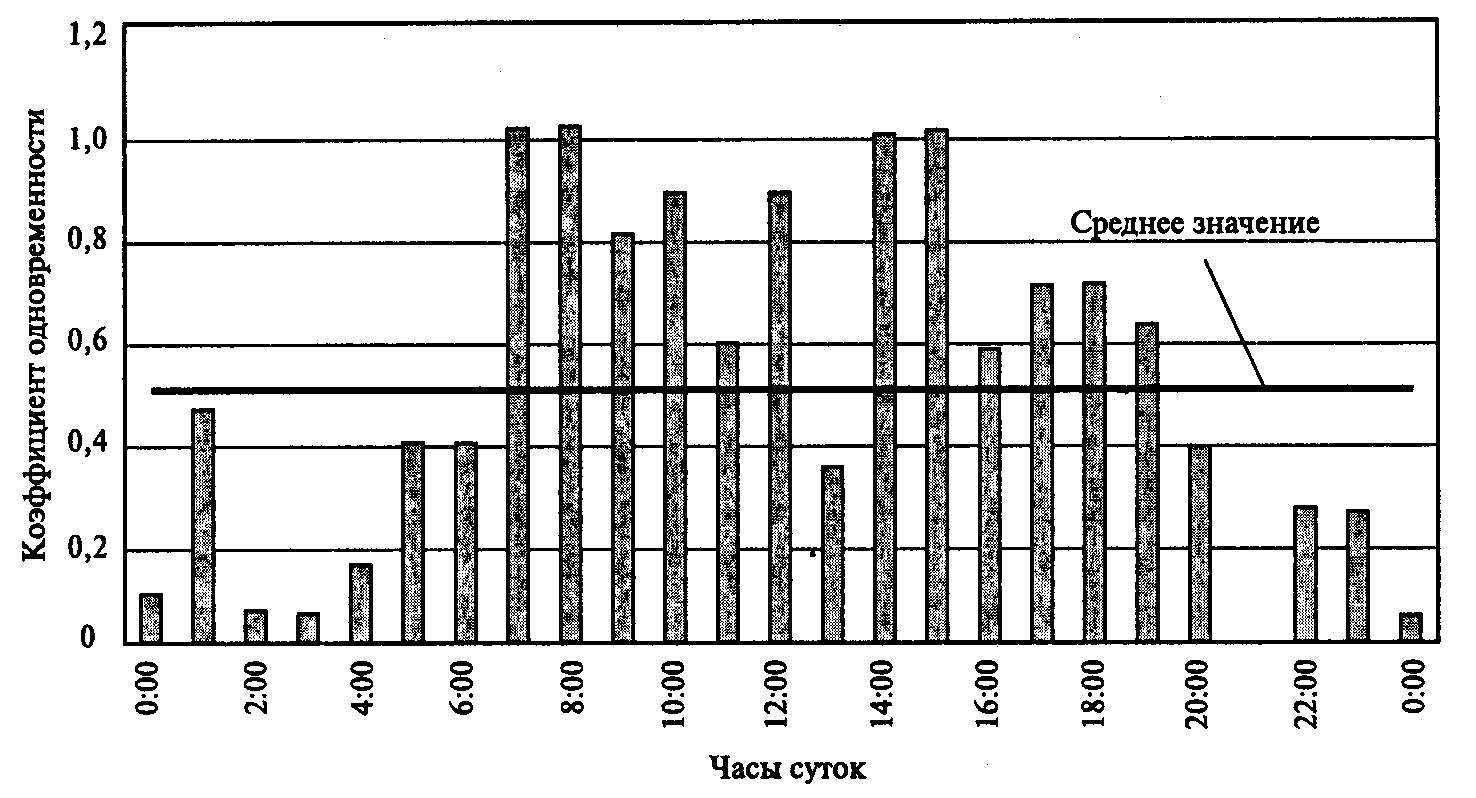

На рис.2.16 приведены данные по коэффициенту одновременности работы 24 единиц оборудования технологического процесса за 1 ч.

Коэффициент одновременности определяется по соотношению:

kо.k = kоj/N, (2.44)

где kо.j — коэффициент одновременности работы группы оборудования в течение j -го интервала суток, , kо.i = Мj/М; Мj — продолжительность j -го интервала работы группы технологических агрегатов, ч; М— число агрегатов, шт.; N — число разбиений суток.

n

Рис.2.16. Коэффициент одновременности работы группы оборудования

Матрицы технологического процесса могут быть построены не только в суточном разрезе, но и в недельном и годовом. На базе этих матриц вычисляются коэффициенты одновременности в среднем для суток, недели и года. В последующем эти коэффициенты используются для оценки количества потребляемого энергоресурса или энергоносителя, а следовательно, для планирования расхода энергоресурсов на предприятии.

ЛЕКЦИЯ 10

(сл72…85)

2.2. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Комфортное самочувствие человека, находящегося в производственном помещении при выполнении работ различной тяжести, обеспечивается при значениях температуры tов.р., относительной влажности φв и скорости движения окружающего воздуха Wв, приведенных в табл. 11.1 книги 1 настоящей справочной серии. В жилых, общественных и административных помещениях поддерживаются следующие параметры: tов.р = (20±2)°С, φв= 65 %, Wв= 0,2 м/с.

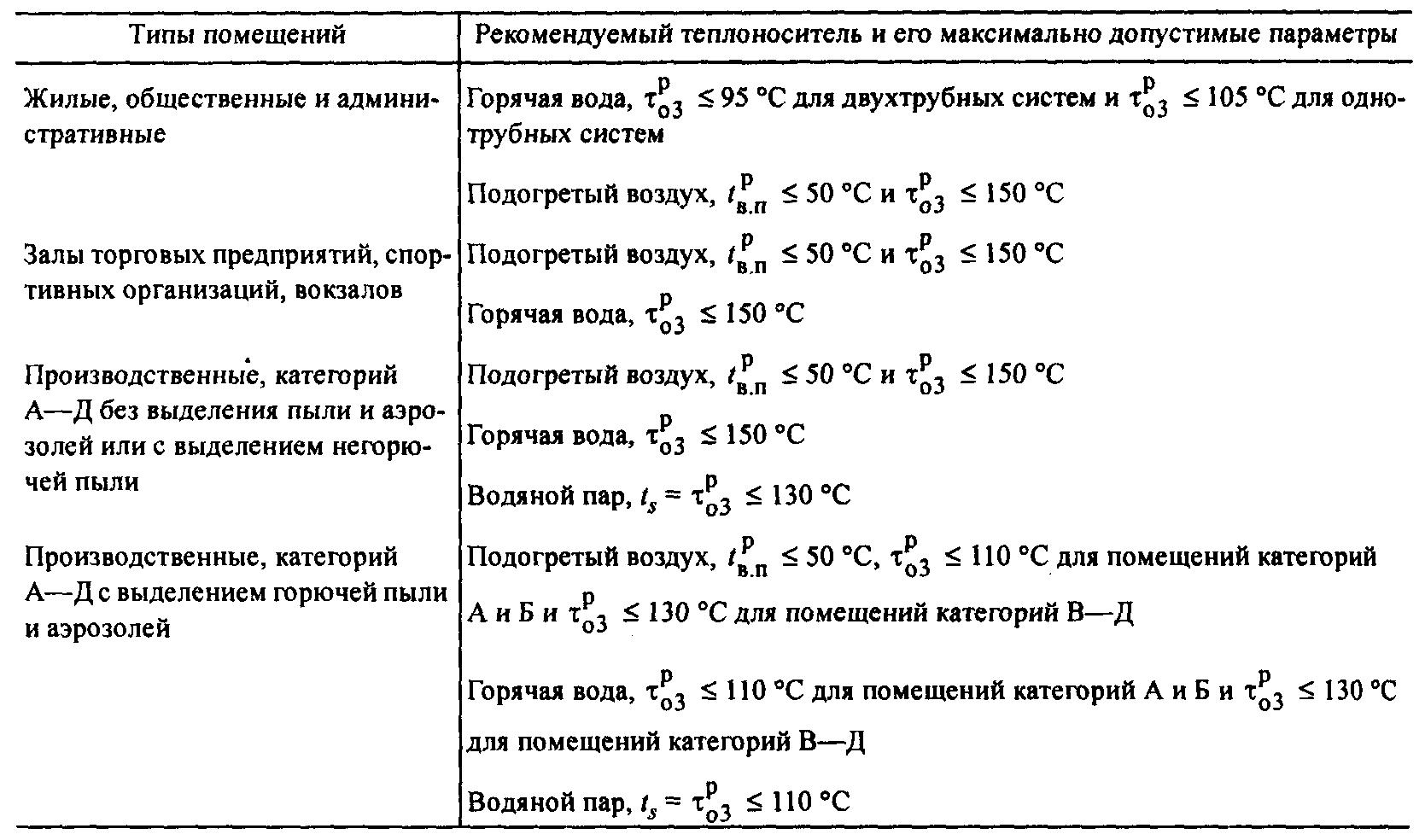

Таблица 2.7. Теплоносители и их максимально допустимые параметры, необходимые для отопления производственных, общественных, административных и жилых помещений

В период года, когда температура наружного воздуха tв опускается ниже комфортной, необходимое значение температуры воздуха в помещении

обеспечивается его отоплением.

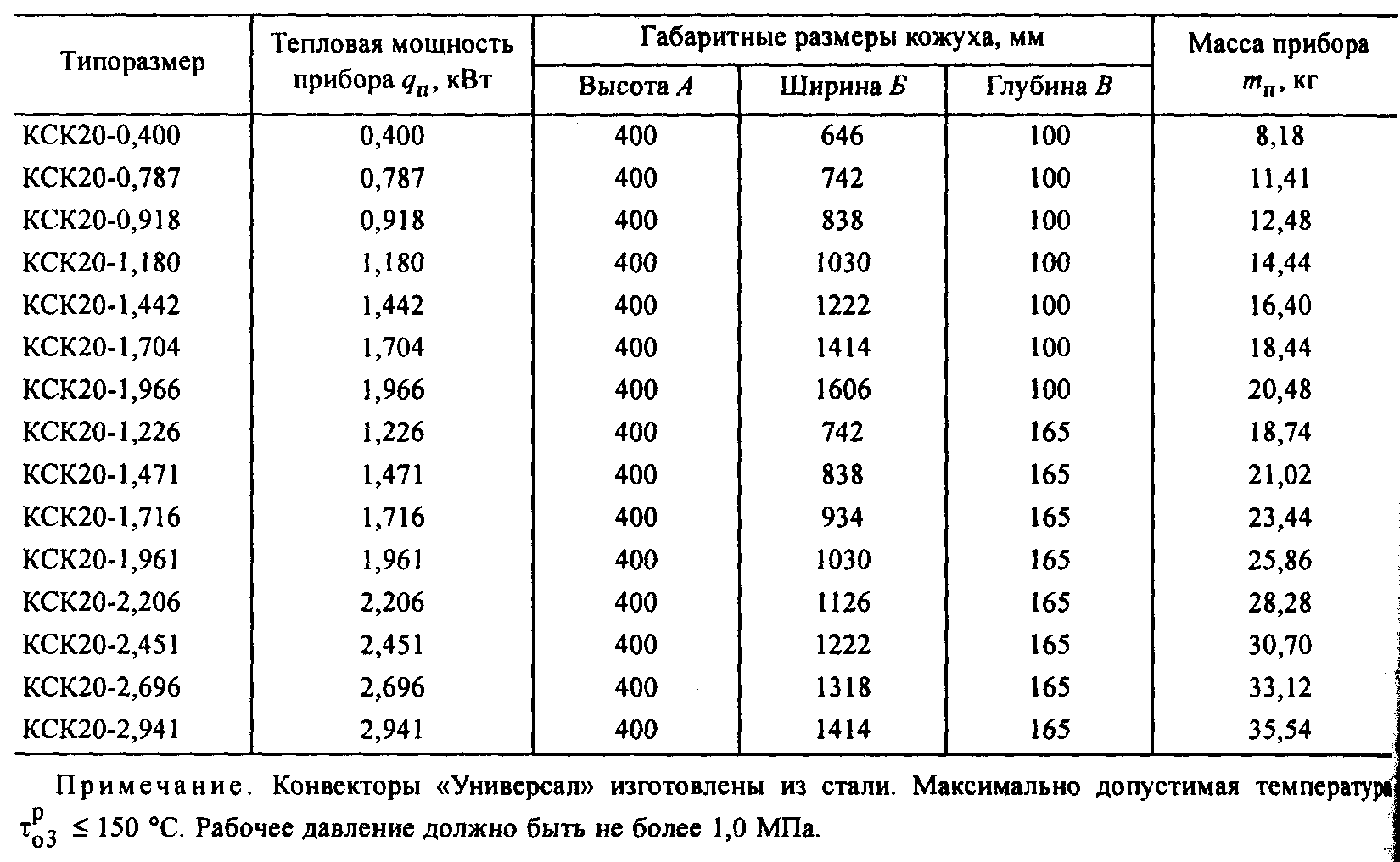

Таблица2. 8. Технические данные конвекторов «Универсал»

В зданиях с центральными отопительными системами в качестве теплоносителей используются: горячая вода, подогретый воздух или водяной пар. Выбор теплоносителя и его максимально допусти мой температуры на входе в отопительные приборы τро.3 или в атмосферу помещений tрв.п производится в соответствии с данными табл.2.2.

Центральные отопительные системы производственных, общественных, административных зданий — это комплекс размещаемых в их помещениях:

отопительных приборов, через поверхности нагрева которых внутреннему воздуху помещений передается теплота от теплоносителей (табл.2.8 и 2.9);

трубопроводов внутренней тепловой сети (рис. 2.2), через которые теплоноситель подается к отопительным приборам и отводится от них;

арматуры, регуляторов и измерительных приборов, обеспечивающих возможность учитывать и регулировать расход теплоносителя и локализовывать последствия аварийных нарушений работы от дельных элементов отопительной системы;

водоструйных (элеваторов) и центробежных насосов, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя и поддержание его необходимой температуры

и давления рр (в водяных системах отопления), или центробежных и осевых вентиляторов, обеспечивающих циркуляцию через воздуховоды подогретого воздуха (в системах воздушного отопления).

Системы водяного отопления применяются в производственных, жилых, общественных и административных зданиях. В них горячая вода с температурой τ0 поступает во внутреннюю тепловую сеть здания из подающего трубопровода внешней тепловой сети СЦТ или из автономного теплогенератора СИТ.

Таблица 2.9. Технические данные радиаторов систем отопления

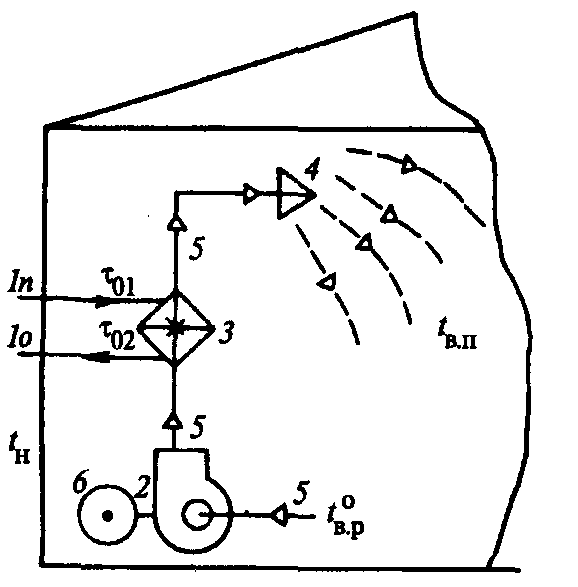

Если

температура сетевой воды τ01,

поступающей в здание из подающего

трубопровода внешней тепловой сети или

от автономного теплогенератора, выше,

чем максимально допустимая температура

горячей воды на входе в отопительные

приборы τро.3,

то

на вводе во внутреннюю тепловую сеть

здания устанавливаются элеваторы или

центробежные насосы, подмешивающие к

основному потоку сетевой воды с

температурой τ01

воду, охладившуюся в отопительных

приборах до температуры τ02.

Смесь

этих потоков с температурой τ03

поступает во внутреннюю тепловую сеть

сеть.

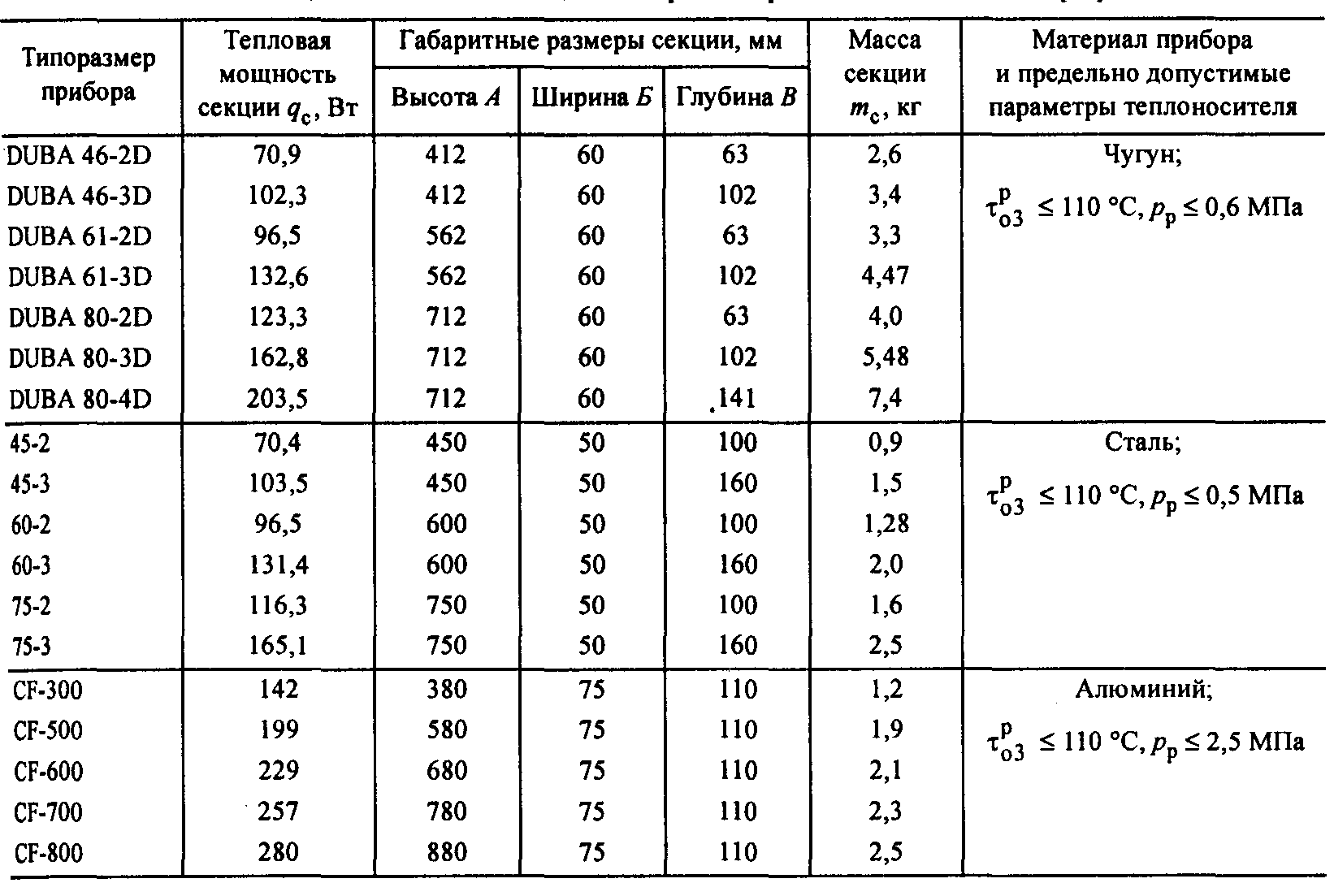

Рис.2. 2. Системы водяного отопления:

а — вертикальная двухтрубная система с зависимым элеваторным присоединением и нижней разводной; б — то же с насосным присоединением; в — то же с независимым присоединением; г — вертикальная однотрубная система с замыкающими участками, элеваторным присоединением, верхней разводкой; д — двухтрубно - однотрубная система отопления квартир в многоэтажном здании; Iп и Iо — соответственно подающая и обратная трубы внешней тепловой сети; 2 — отопительные приборы; 3п и 3о - соответственно подающая и о ратная разводящая труба внутренней тепловой сети; 4п и 4о — соответственно подающий и опускной стояки внутренней тепловой сети; 5 — запорная арматура; 6 — регуляторы; 7 — водоструйный или центробежный насос; 8 — устройство для выпуска воздуха из системы отопления; 9 — теплообменник; 10 — замыкающий участок однотрубной системы отопления

По схеме расположения и соединения отопительных приборов, стояков и разводящих трубопроводов внутренней тепловой сети здания системы отопления классифицируются:

на однотрубные и двухтрубные вертикальные;

на однотрубные и двухтрубные горизонтальные.

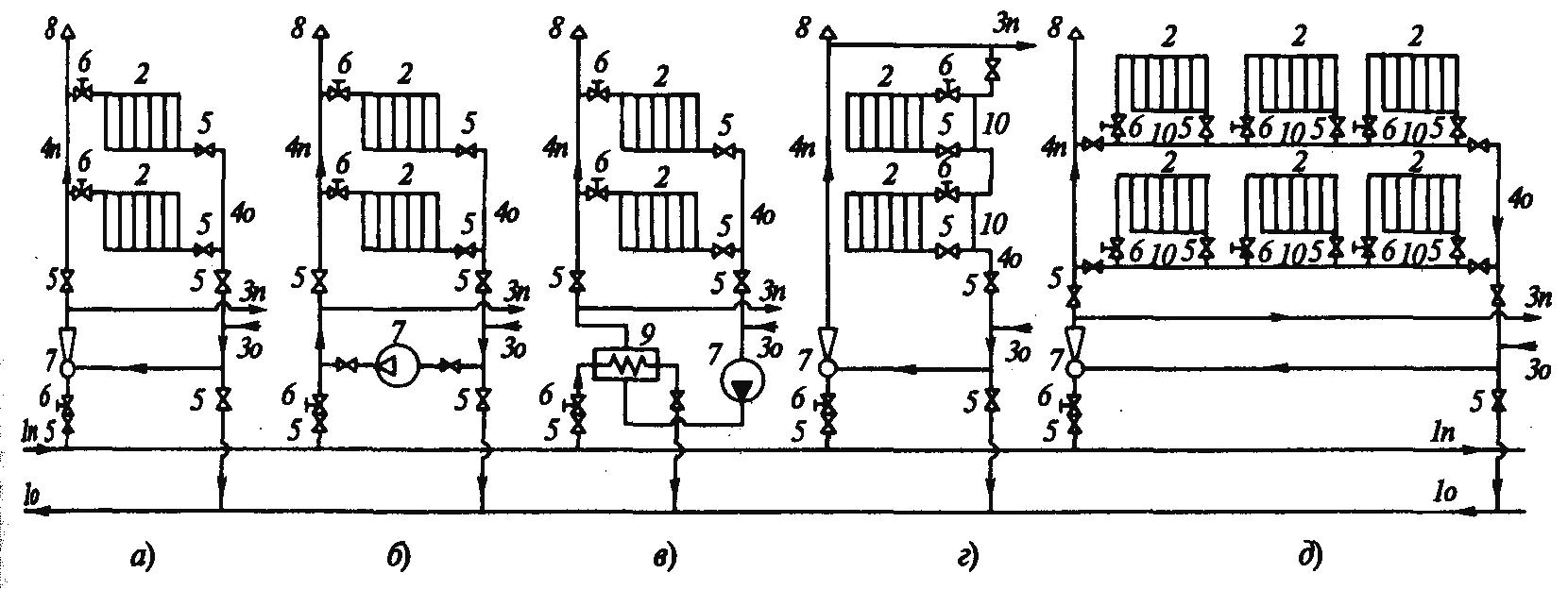

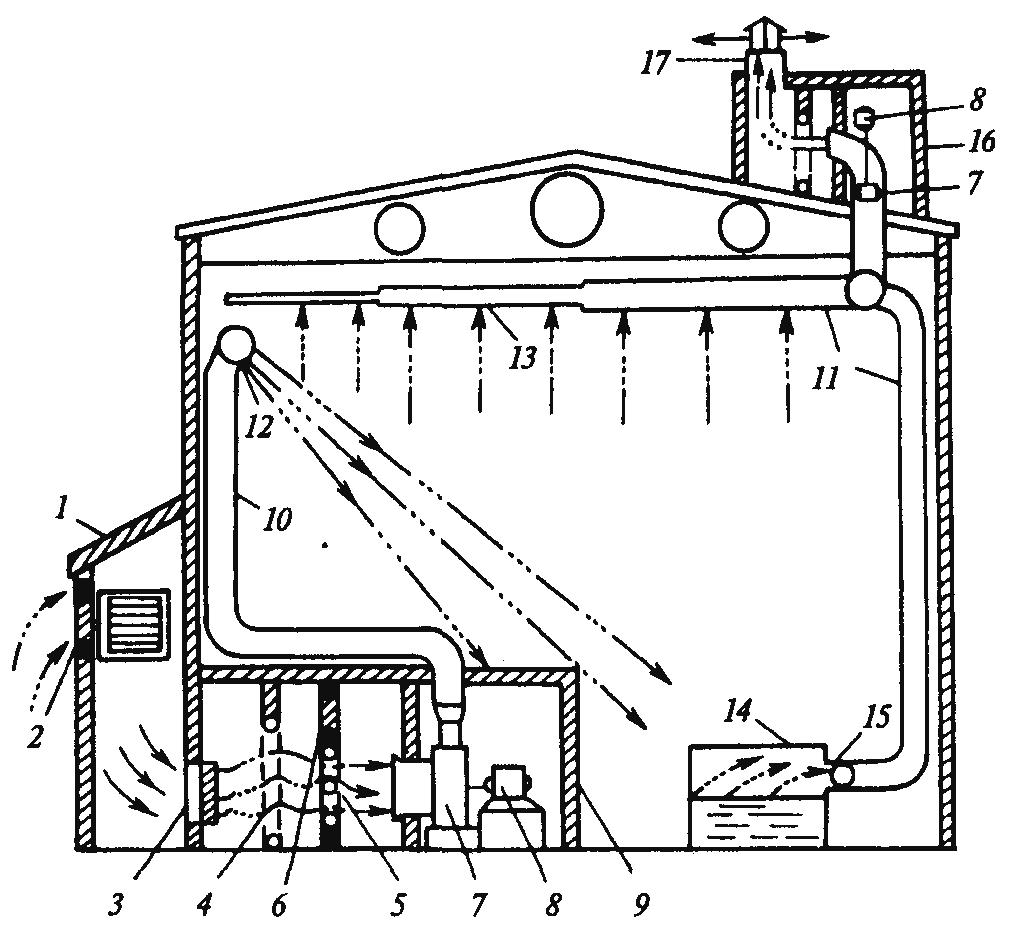

С истемы

воздушного отопления

(рис. 2.3) используются в помещениях

больших объемов и площадей (цеха

предприятий, залы торговых и спортивных

помещений и др.)

истемы

воздушного отопления

(рис. 2.3) используются в помещениях

больших объемов и площадей (цеха

предприятий, залы торговых и спортивных

помещений и др.)

Рис. 2.3. Система воздушного отопления:

1п и1о — соответственно подающая и обратная труба внешней тепловой сети; 2 — вентилятор воздушно-отопительного агрегата; 3— калорифер воздушно-отопительного агрегата; 4— воздухораспределитель; 5 — воздухоотвод; 6 — электродвигатель

Нагретый в калориферах до температуры tв.п. воздух компактными струями выходит из воздухораспределителей, проходит в глубь помещения, отдает свою теплоту, опускается и вновь забирается для подогрева. Подогрев воздуха осуществляется горячей водой или водяным паром, которые поступают из внешней тепловой сети.

В центральных системах воздушного отопления вентиляторы и калориферы размещаются в отопительных центрах, которые находятся за пределами отапливаемого помещения.

Местные системы воздушного отопления работают аналогично, но в них один вентилятор и один калорифер теплопроизводительностью Qрв смонтированы в виде единого воздушно-отопительного агрегата. Необходимое количество таких агрегатов (не менее двух) размещается непосредственно на стенах или колоннах отапливаемого помещения.

В системах парового отопления (рис. 2.4) используется в качестве теплоносителя водяной пар с давлением не выше 0,3 МПа и температурой не более 130оС.

Рис. 2.4 Система парового отопления высокого давления:

1 — внешний паропровод; 2 — редукционная установка; 3 — предохранительный клапан; 4 — паровой коллектор; 5 — внутрицеховой паропровод; 6 — отопительные приборы; 7 — конденсатоотводчики; 8 — самотечный конденсатопровод; 9 — конденсатосборный бак; 10— конденсатные насосы; 11 — напорный конденсатопровод

Если от автономного теплогенератора или из паропровода внешней тепловой сети поступает пар более высокого давления, то на вводе во внутреннюю тепловую сеть устанавливают редукционную установку, которая понижает давление пара до 0,3 МПа (если используется система отопления «высокого» давления) или до 0,07 МIIа (если применяется система отопления «низкого» давления), а также предохранительный клапан.

Схемы размещения отопительных приборов в паровых системах отопления практически такие же, как и в водяных системах.

В вертикальных паровых системах отопления применяется только двухтрубная схема присоединения отопительных приборов к стоякам, в горизонтальных — однотрубная схема.

Тепловая

мощность устанавливаемых в помещении

отопительных приборов -

![]() должна

обеспечивать

баланс притоков и оттоков теплоты при

минимальных внутренних тепловыделениях

-

должна

обеспечивать

баланс притоков и оттоков теплоты при

минимальных внутренних тепловыделениях

-

![]() и максимальных (расчетных) потоках

теплоты, уходящей через ограждающие

конструкции помещения и расходуемой

на нагрев инфильтрирующегося наружного

воздуха -

и максимальных (расчетных) потоках

теплоты, уходящей через ограждающие

конструкции помещения и расходуемой

на нагрев инфильтрирующегося наружного

воздуха -

![]() Значение

определяется

по выражению:

Значение

определяется

по выражению:

![]() (2.12)

(2.12)

Число

конвекторов, устанавливаемых в помещении,

![]() ,

число секций,

,

число секций,

![]() ,

отопительных приборов и число воздушно

- отопительных агрегатов

,

отопительных приборов и число воздушно

- отопительных агрегатов![]() рассчитываются так:

рассчитываются так:

![]() (2.13)

(2.13)

![]() (2.13 а)

(2.13 а)

(2.13 б)

(2.13 б)

Тепловой

поток, уходящий через i-е

ограждение к наружному воздуху,

![]() ,

,

,

(2.14)

,

(2.14)

где

i

— порядковый номер ограждающей

конструкции; Fогр.i

— площадь поверхности i-го

ограждения, м2

; tвi

— температура воздуха у внутренней

поверхности i-го

ограждения, °С; ni

— коэффициент, учитывающий уменьшение

теплового потока, проходящего через i

- е ограждение; βi

— коэффициент, учитывающий долю

добавочных тепловых потерь i-го

ограждения;

![]() —

полное приведенное сопротивление

теплопередачи i-го

ограждения, (м2·°С)/Вт.

—

полное приведенное сопротивление

теплопередачи i-го

ограждения, (м2·°С)/Вт.

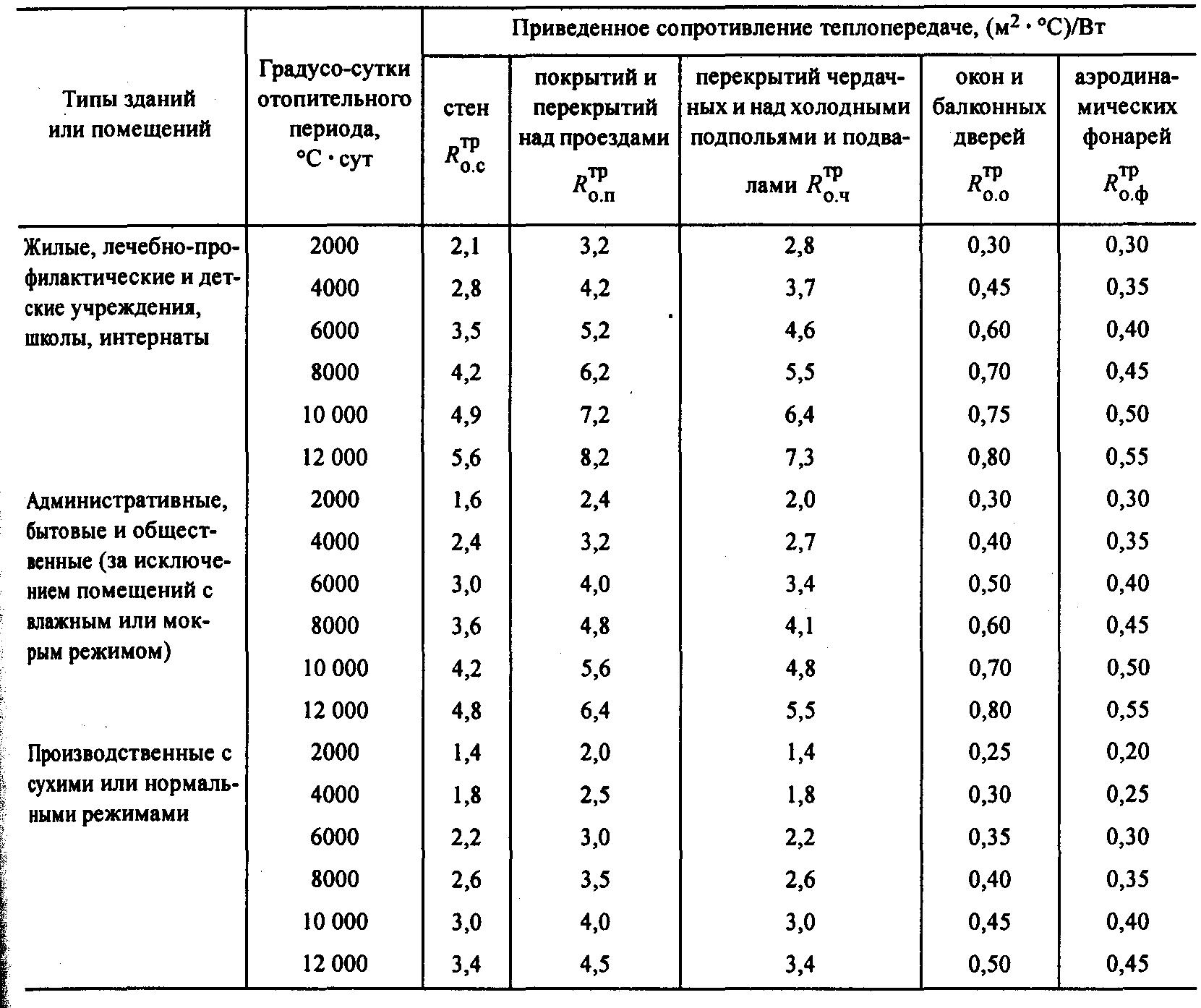

Рис. 2.5. Ограждающие конструкции здания: а — план этажа; б — вертикальный разрез

При вычислении теплового потока, уходящего через внутреннее ограждение в соседнее помещение, температура воздуха в котором t*вр ≤ t0вр – 3, также используется формула (2.14) при tн= t*вр, ni = 1, ∑βi = 0

В соответствии с обозначениями, приведенными

на рис. 2.5, Fогр.i

вычисляется по формулам, представленным

ниже

соответствии с обозначениями, приведенными

на рис. 2.5, Fогр.i

вычисляется по формулам, представленным

ниже

Для помещений Нэi ≤ 4м принимается, что для пола, потолка и боковых ограждений (стен) tвi = t0вр . В помещениях, где Нэi > 4м, для боковых ограждений tвi = t0вр+ 0,5 kт(Нэi - 2), а для потолочных - tвi = t0вр+ kт(Нэi - 2). Коэффициент kт учитывает повышение температуры воздуха по высоте помещения и составляет от 0.2 до 1,5.

Значения коэффициента ni принимаются в соответствии с данными, приведенными ниже:

Наружные стены и покрытия, чердачные перекрытия с кровлей из штучных материалов, перекрытия над проездами, а так же над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне (ССКЗ)......................................................................................................................... 1,00

Перекрытия над холодными подвалами, контактирующими с наружным воздухом; чердачные перекрытия с кровлей из рулонных материалов и перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями в ССКЗ....................... 0,90

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах.. ........................................................................................................................0,75

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, рас положенных выше уровня земли................................................................ 0,60

Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли................................................................................... 0,40

Значения коэффициента βi принимаются следующими:

Наружные вертикальные ограждения с вертикальными проекциями наклонных ограждений, обращенных:

на север, восток, северо-восток, северо-запад...................................................... 0,10

на запад и юго-восток.............................................................................................. 0,05

Каждое наружное ограждение угловых помещений (дополнительно):

если хотя бы одно из них обращено на север, восток, северо-восток, северо-запад ................................................................................................................................................0,05

если ни одно из них не обращено в вышеуказанных направлениях...................... 0,1

Необогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями зданий в регионах, где tБ5н.х.≤ 40 °С............................................................................................................ 0,05

Наружные двери, не оборудованные воздушными завесами, в зданиях высотой Н, м (от уровня земли до чердачных перекрытий):

тройные с двумя тамбурами между ними............................................................ 0,2Н

двойные с тамбуром между ними ......................................................................... 0,27Н

двойные без тамбура............................................................................................... 0,34Н

одинарные................................................................................................................. 0,22Н

Наружные ворота, не оборудованные воздушными завесами:

при наличии тамбура............................................................................................... 1,00

при отсутствии тамбура....................................................................................... 3,00

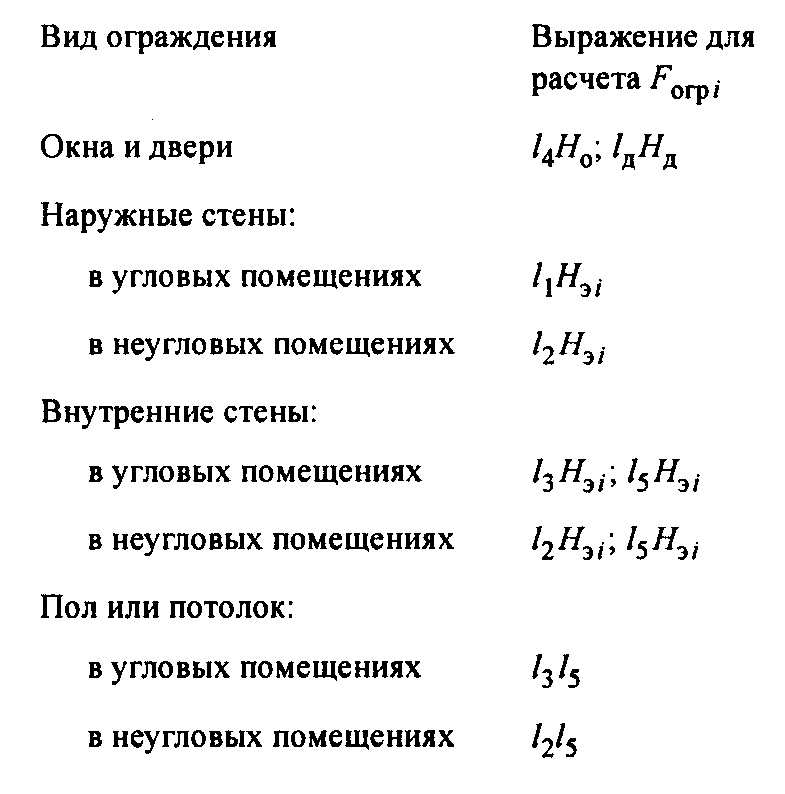

Таблица2. 10. Минимально допустимые значения приведенных сопротивлений теплопередаче строительных ограждающих конструкций

Полное приведенное сопротивление теплопередаче через i-ю ограждающую конструкцию вычисляется как Rn0i = 1/αв + Rтр0i+ 1 /αн, где αв и αн— коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции для зимних условий, Вт/(м2 ·°С); Rтр0i — приведенное сопротивление теплопередаче строительной ограждающей конструкции, (м2· °С)/Вт.

Значения приведенных сопротивлений теплопередаче через ограждающие конструкции современных зданий, расположенных в регионах с раз личными показателями ГСОП (градусо - суток отопительного периода) не могут быть менее нормативных значений, представленных в табл. 2.10.

Значения ГСОП, °С · сут, определяются по соотношению ГСОП = (tов.р. — tсрн.о.п.)Zо.п., где tсрн.о.п — средняя за отопительный период температура на ружного воздуха,°С; Zо.п - продолжительность отопительного периода, сут (табл.2.11).

Значения αв и αн, Вт(м2 ·°С), выбираются в соответствии с данными приведенными ниже:

Внутренняя поверхность:

стен, пола, гладких потолков............................................................................................ 8,7

потолков с выступающими ребрами (высотой hр, м) и расстоянием между сосед-

ними гранями ребер (а, м):

при hр/а≤ 0,3.............................................................................................................. 8,7

при hр/а>0,3............................................................................................................... 7,6

зенитных фонарей................................................................................................... 9,9

Наружная поверхность стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в ССКЗ.............................................................................................................................23,0

перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в ССКЗ............................................................................................................................ 17,0

перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом................................................................................................................................. 12,0

перекрытий над неотапливаемыми подвами без световых проемов в стенах (расположенных выше уровня земли) и над неотапливаемыми техническими подпольями (расположенными ниже уровня земли).......................................................... 6,0

ЛЕКЦИЯ 11

(сл86…96)

При проектировании отопительных систем за минимальное расчетное значение наружной температуры принимают приведенную в табл.2.11 температуру tБ5н.х.

Выбор тепловой мощности отопительных приборов, устанавливаемых в помещении, в зависимости от тепловых потерь через его ограждения при

tн. = tБ5н.х обеспечивает поддержание в нем комфортной температуры воздуха tов.р в течение не менее 92 % продолжительности отопительного периода

При этом расчетный тепловой поток через i-е наружное ограждение, кВт,

Qрогр.i = [Fогр.i(tвi – tБ5н.х)ni×(1+∑βi)/Rпо.i]·10 – 3 (2.14 а)

Для любого помещения здания расчетные теплопотери через ограждения, кВт,

Qрогр.п

=![]() Qрогр.i

(2.15)

Qрогр.i

(2.15)

где Мп — число ограждений помещения, через которые уходят тепловые потоки.

Вычисление текущих и расчетных потерь теплоты через ограждающие конструкции здания проводится суммированием теплопотерь только через его наружные ограждения, число которых составляет Мзд.

Трудоемкость вычислений может быть существенно снижена при использовании удельной отопительной характеристики здания qо, Вт/(м2 ·°С), применительно к однотипным зданиям одинакового назначения и стандартной прямоугольной формы (типовые серии жилых зданий, школ, больниц и др.):

qо=103![]() [Fогрini(1+∑βi)×(tв

- tn)/Rnоi]/[Vзд(tв

- tn)]

(2.16)

[Fогрini(1+∑βi)×(tв

- tn)/Rnоi]/[Vзд(tв

- tn)]

(2.16)

где Vзд — объем здания (при его высоте от уровня земли до наружной стороны верхнего покрытия Н, м), вычисляемый по наружным размерам, м3; tв =

(Fогрitв.i)/ Fогрi — усредненная температура воздуха в здании, °С.

Вычислив по (5) удельную отопительную характеристику для одного из однотипных зданий, теплопотери через наружные ограждения любого из остальных подсчитывают как

Qогр.зд = qоVзд(tв - tn)103. (2.17)

Для этих зданий обычно одинаковы и еще до сооружения известны: высота здания Н, м; длины фасадной Lф и торцевой Ln стен, м; их толщина δ, м; доли светопроницаемых ограждений на фасадной φф и торцевой φт стенах, а также суммарные площади поверхностей всех ограждений угловых помещений, выходящих соответственно на фасадные Fу.ф и торцевые Fу.т стены. Кроме того, приведенные сопротивления теплопередаче через их ограждающие конструкции должны быть не ниже значений Rтр, приведенных в табл. 5, а tв обычно совпадает со значением tов.р.

Таблица 2.11. Климатические параметры холодного периода года для некоторых городов России

Город

|

Температура наружного воздуха, °С |

Продолжи- тельность отоптель- ного пери- ода Zо.п.,сут

|

Градусо- сутки отопи- тельного перио- да ГСОП, °С ·сут |

Средняя относитель- ная влаж- ность воз- духа в 15 ч самого хо- лодного ме- сяца φ, % |

Скорость ветра по параметрам БWБ,м/с

|

|

наиболее хо лодной пя-тидневки (с обеспечен. 0,92) tБ5н.х |

средняя за отопи- тельный период tсрн.о.п. |

|||||