- •Технологические энергоносители предприятий

- •1. Параметры состояния рабочего тела

- •1.1. Основные параметры состояния

- •1 Ат (техническая атмосфера) ≈ 98000 Па,

- •1.2 Внутренняя энергия

- •1.3. Энтальпия

- •1.4. Энтропия

- •Энергообеспечение предприятий

- •1. Общие термины.

- •2. Пассивная экономия энергии.

- •3. Активная экономия энергии применительно к действующим энергетическим и энергопотребляющим установкам.

- •5. Экономия энергии, достигаемая в результате организационных изменений и внедрения новых систем.

- •2 Теплотехнические и экономические основы производства и распределения энергоносителей

- •2.Системы воздухоснабжения предприятий.

- •2.1. Обеспечение предприятий сжатым воздухом

- •2.3.1. Определение нагрузок на компрессорную станцию

- •2.3.1.1 Укрупненный или метод определения нагрузок на компрессорную станцию

- •2.3.1.2 Расчетный метод определения нагрузок на кс

- •2.4 Выбор типоразмера и количества компрессоров устанавливаемых на компрессорной станции

- •2.5.2 Осевые компрессоры

- •2.7 Осушка воздуха

- •2.7.1 Способы осушки воздуха

- •2.7.2 Оптимальная точка росы

- •Системы охлаждения воздуха и характеристика теплообменной аппаратуры

- •Хладоснабжение предприятий

- •Дросселирование

- •Адиабатическое расширение с отдачей внешней работы

- •Сопоставление αs и αh

- •11.1 Угольное хозяйство.

- •11.2 Мазутное хозяйство

- •11.3 Газовое хозяйство

5. Экономия энергии, достигаемая в результате организационных изменений и внедрения новых систем.

Замещение — это:

1) использование установки, процесса, продукции или услуг, требующих меньше энергии для работы или изготовления продукции, чем применявшиеся на практике, без ухудшения качественных характеристик производимых изделий или услуг;

2) использование в конкретном технологическом процессе или услуге вместо традиционно применяемо го энергоносителя любого другого, если это замещение имеет преимущества или оно необходимо по экономическим, техническим условиям или по условиям энергоснабжения.

Теплоэлектроцентраль — тепловая электростанция, вырабатывающая и отпускающая потребителям одновременно электрическую энергию и теплоту. На теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) устанавливают преимущественно теплофикационные турбины. Используемый на ТЭЦ комбинированный цикл одновременного производства электроэнергии и теплоты позволяет по сравнению с раздельной их выработкой значительно повысить эффективность использования топлива, увеличить КПД электростанции, снизить себестоимость вырабатываемой энергии. Соотношение в производстве электроэнергии и теплоты может регулироваться в зависимости от потребности в них.

За последние годы, особенно в западных странах, получили распространение установки по комбинированному производству электроэнергии и теплоты, оборудованные газовыми турбинами или двигателями внутреннего сгорания, используемыми в качестве приводов электрогенераторов. В этих установках на базе теплоты горячих выходных газов с помощью теплообменников производится пар или горячая вода для теплоснабжения. Однако в данном случае теплота является не основным, а побочным продуктом установки.

Тепловой насос — машина, позволяющая осуществлять передачу теплоты от менее нагретого тела (окружающей среды — воздуха, грунтовых вод, грунта, вентиляционных выбросов, сбросной теплоты установок и т.д.) к более нагретому телу, повышая его температуру и затрачивая при этом некоторое количество механической энергии. Процессы, происходящие в тепловом насосе, противоположны процессам, осуществляемым рабочим телом в холодильной машине. Предельный теоретический цикл теплового насоса — обратный цикл Карно.

Теплонасосная установка состоит из теплового насоса, установки для отбора теплоты от ее источника и другого оборудования.

Отопительная теплонасосная система — система теплоснабжения, основным элементом которой наряду с распределительной системой теплоты является тепловой насос; в систему могут также входить аккумулятор теплоты и резервный источник ее получения.

В зависимости от источника теплоты и используемого теплоносителя тепловые насосы и отопительные теплонасосные системы классифицируют следующим образом: воздух — воздух, воздух — вода, вода — воздух, вода — вода, грунт — воздух, грунт — вода.

6. Прочие термины (здесь приводятся лишь некоторые термины, прямо или косвенно относящиеся к энергосбережению и имеющие также широкое распространение в других сферах энергетического хозяйства).

Энергетический ресурс — запасы энергии, которые при данном уровне техники могут быть использованы для энергоснабжения.

Первичный энергетический ресурс — энергоресурс (сырая нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, ядерная энергия, гидроэнергия, геотермальная, солнечная, ветровая энергия и т.д.), который не был подвергнут какой-либо переработке или преобразованию.

Энергоноситель — энергетический ресурс, непосредственно используемый на стадии конечного потребления, предварительно облагороженный, переработанный, преобразованный, а также природный энергетический ресурс, потребляемый на этой стадии.

Подведенный энергетический ресурс — энергетический ресурс, подведенный к энергетической или энерготехнологической установке для облагораживания, преобразования, транспорта или использования.

Подведенная (конечная) энергия - энергия, подведенная к потребителю перед ее конечным преобразованием в полезную работу (те. перед конечным ее использованием), или количество энергии в подведенном энергетическом ресурсе или энергоносителе.

Полезная энергия — часть подведенной к потребителю энергии, которая выполнила полезную работу в процессе конечного преобразования, или количество энергии, теоретически необходимое для осуществления тех или иных энергетических процессов.

Источники энергии — источники, из которых может быть получена полезная энергия непосредственно или путем процесса преобразования или переработки.

Преобразование энергии терминологически имеет два значения.

Первое из них означает преобразование или производство энергии без изменения ее физической формы (например, кокс из угля).

Второе означает преобразование или производство энергии, включающее в себя изменение ее формы (например, ожижение или газификация угля).

Утилизация энергии — получение полезной энергии из использованной в установке энергии.

Формы энергии — термин, применимый к твердым, жидким и газообразным топливам и всем видам энергии: ядерной, электрической, солнечной, энергии биомассы и др.

Использованная энергия — количество энергии, непосредственно участвовавшей в проведении того или иного процесса (может отличаться от вида подведенной энергии).

Энергетическая технология — та область технологии, которая связана с производством, преобразованием, аккумулированием, распределением и использованием энергии.

Потери на преобразование — разница между количеством энергии, поступившей в установку по преобразованию, и на выходе из нее.

Потери при транспортировке и распределении энергоресурсов — потери энергоресурсов, связанные с транспортировкой, передачей и распределением (в основном электроэнергии, угля, нефти, природного газа, теплоты и сжатого воздуха), которые имеют место на пути от производителя энергоресурсов до приемного пункта конечного потребителя.

Коэффициент полезного использования первичных энергоресурсов — отношение подведенной (конечной) энергии ко всему объему первичных энергоресурсов, поступивших в приходную часть энергетического баланса.

Потери энергии у потребителя — разность между количеством подведенной и полезной энергии.

Энергетический баланс — система показателей, характеризующих процесс преобразования энергии или снабжения ею потребителей и отражающих равенство количества подведенной энергии, с одной стороны, и суммы полезной энергии и ее потерь, с другой.

Энергетический баланс разрабатывается для отдельных района, страны, предприятия (топливно-энергетический баланс), вида энергоресурса или энергоносителя, для определенного периода времени.

Энергоресурсы, имеющиеся в наличии для конечного потребления — энергоресурсы, поступившие в распоряжение конечного потребителя. Они представляют собой сумму энергоресурсов для энергетических и неэнергетических целей.

Конечное потребление энергии — энергоресурсы, потребленные конечным потребителем в энергетических целях (к ним не относится потребление энергоресурсов в энергетическом секторе).

Потребление энергоресурсов на собственные нужды топливо- и энергоснабжающих предприятий — потребление на собственные нужды энергоресурсов их производителями и предприятиями после или в процессе преобразования и переработки. В этом случае потребляется либо покупная энергия, либо энергия, производимая самим предприятием. Под этим термином подразумевается также разница между количеством энергии, поступившей на гидроаккумулирующую электростанцию и выработанной ею.

Использование энергии — применение первичных и (или) преобразованных энергоресурсов для производства полезной энергии. Использование энергии подразделяется по направлениям (в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, быту и т.д.), по назначению (для освещения, тепло- снабжения, привода и т.д.).

Потребление энергоресурсов — использование энергоресурсов для производства преобразованных энергоносителей или полезной энергии. При этом в каждом случае должно быть указано, какие энергоресурсы используются: первичные, вторичные, подведенные или полезные.

ЛЕКЦИЯ 4

(сл. 32…37)

1.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕССУРСОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

1.2.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

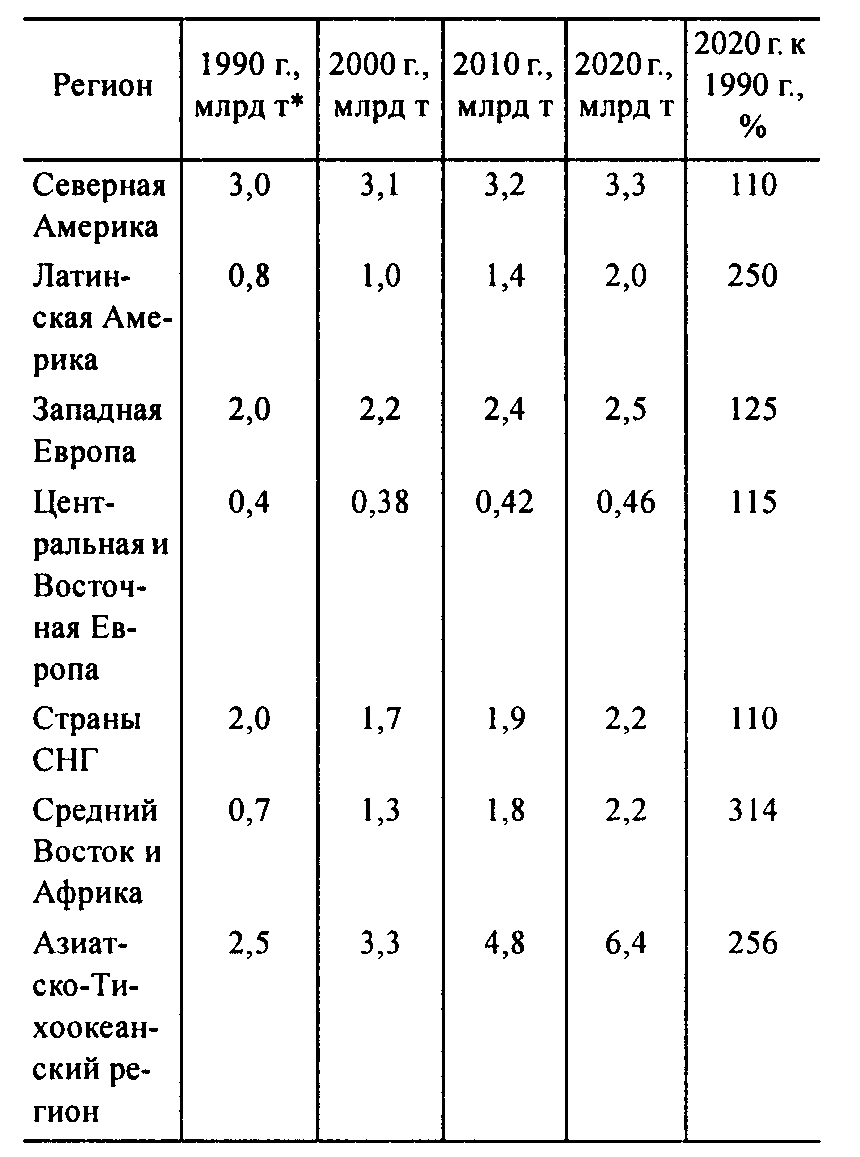

За последнее столетие мировое энергопотребление возросло более чем в 5 раз и превысило 12 млрд. т условного топлива в год. В прогнозе Европейской комиссии и Института энергетических исследований РАН на предстоящие 20 лет (табл. 1.1) подчеркивается огромный объем перерабатываемых энергоресурсов. Хотя численность населения России составляет около 2,5 % населения нашей планеты, на долю России приходится добыча более 10 % первичных мировых энергоресурсов и до 30 % природного энергетического потенциала планеты.

Таблица 1.1. Прогноз потребления первичных энергоресурсов по регионам мира

*Тонна условного топлива.

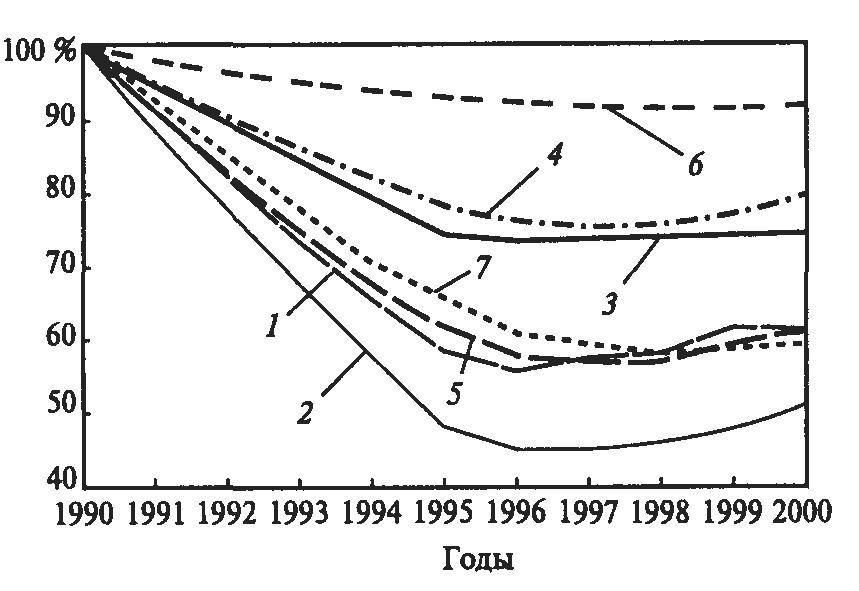

На фоне мирового роста потребления энергоресурсов в нашей стране в последнее десятилетие ХХ в. произошел спад не только макроэкономических параметров экономики, но и добычи первичных энергоресурсов (рис. 1.1).

Рис. 1.1. динамика функционировании макроэкономики и ТЭК России:

1 — внутренний валовой продукт; 2 — объем промышленного производства; 3 — добыча и производство первичных ТЭР; 4 — производство электроэнергии; 5 — добыча нефти и газового конденсата; 6 — добыча газа; 7 — добыча угля

Топливно – знергетический комплекс (ТЭК), являясь основой экономики, призван обеспечивать настоящие и будущие энергетические потребности страны.

Анализ экономического состояния ТЭК за период 1991—2000 гг. свидетельствует, что за годы реформ резко, более чем в 3,5 раза, снизились инвестиции в ТЭК, нарушился естественный ход воспроизводства минерально-сырьевой базы, допущено крупное отставание в развитии производственного потенциала на всех стадиях инвестиционного процесса. Ввод в действие производственных мощностей во всех отраслях ТЭК снизился в 2—4,5 раза. Износ основных фондов достиг в угольной промышленности более 50 %; в электроэнергетике 20 % основного оборудования электростанций выработало свой ресурс. Приросты разведанных запасов неф тин газа, начиная с 1994 г., не компенсируют их добычу. В 2000 г. прирост запасов нефти составил 91 %, газа — 77 % годовой добычи. Итог этих тенденций — рост эксплуатационных затрат и низкая рентабельность производства энергоресурсов.

Снижение

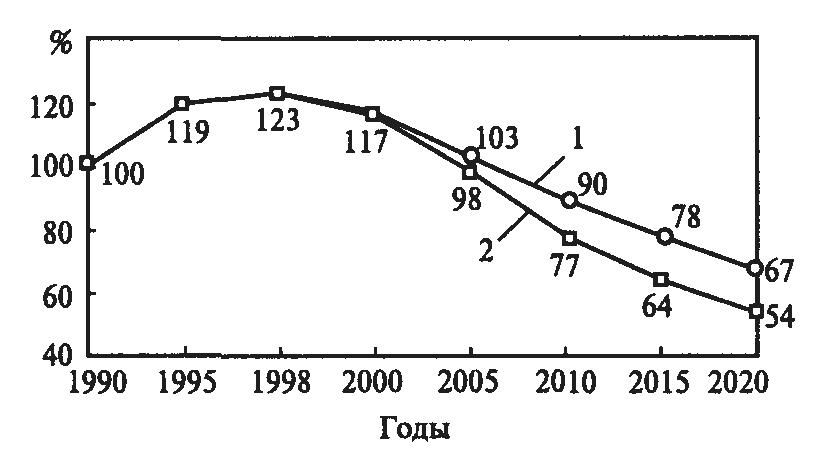

объема внутреннего валового продукта

(ВВП) сопровождалось ростом его

энергоемкости (рис. 1.2).

Снижение

объема внутреннего валового продукта

(ВВП) сопровождалось ростом его

энергоемкости (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Энергоемкость ВПП России (по первичной энергии), % по отношению к 1990 г.:

1 — при сниженных темпах развития экономики;

2 при благоприятном варианте развития экономики

Последнее обусловлено целым рядом факторов, главными среди которых были: структурный фактор и недогрузка производственных мощностей из-за спада производства, а также заниженные тарифы и цены на электроэнергию и топливо; отсутствие заинтересованности энергопотребителей в рациональном использовании и экономии энергоресурсов; изношенность оборудования в основных отраслях промышленности; практически полное отсутствие национального производства энергоэффективного оборудования, в том числе приборов контроля, учета и регулирования расхода энергии и топлива.

К

началу экономических реформ энергоемкость

российской экономики в 2—З раза превышала

аналогичные показатели в индустриально

развитых странах. Вопреки ожиданиям

экономические реформы не привели к

повышению эффективности использования

топлива и энергии, а, наоборот, энергоемкость

экономики продолжала расти. Это было

связано с падением промышленного и

сельскохозяйственного производства,

снижением уровня жизни основной массы

населения. Все это в свою очередь вызвало

массовые неплатежи за энергоносители

и привело к отсутствию средств на

модернизацию оборудования и реализацию

энергосберегающих мероприятий. В

определенной мере необходимо учитывать

и наличие объективных причин, влияющих

на энергоемкость экономики, таких как

высокая доля энергоемких отраслей в

общем промышленном производстве, суровые

климатические условия, огромные масштабы

территории страны и др.

К

началу экономических реформ энергоемкость

российской экономики в 2—З раза превышала

аналогичные показатели в индустриально

развитых странах. Вопреки ожиданиям

экономические реформы не привели к

повышению эффективности использования

топлива и энергии, а, наоборот, энергоемкость

экономики продолжала расти. Это было

связано с падением промышленного и

сельскохозяйственного производства,

снижением уровня жизни основной массы

населения. Все это в свою очередь вызвало

массовые неплатежи за энергоносители

и привело к отсутствию средств на

модернизацию оборудования и реализацию

энергосберегающих мероприятий. В

определенной мере необходимо учитывать

и наличие объективных причин, влияющих

на энергоемкость экономики, таких как

высокая доля энергоемких отраслей в

общем промышленном производстве, суровые

климатические условия, огромные масштабы

территории страны и др.

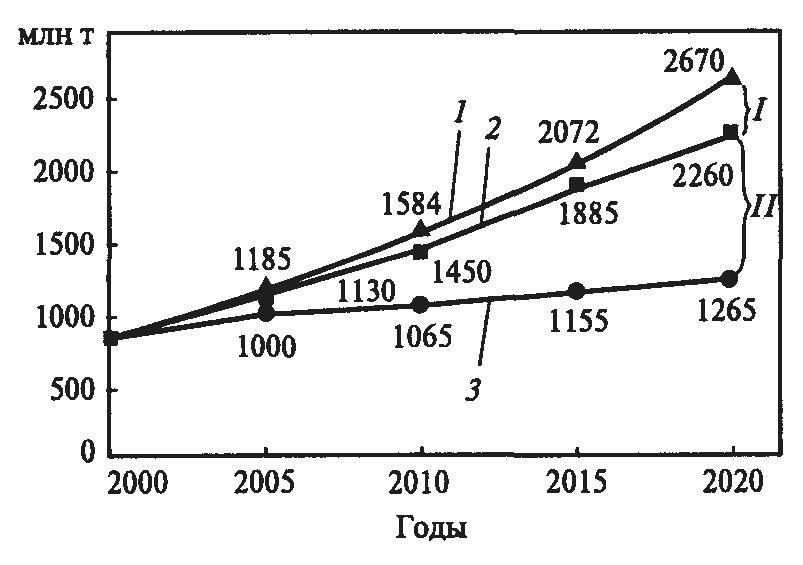

Рис. 1.3. динамика расчетной потребности ТЭР (в тоннах условного топлива) с учетом энергосбережении :

1 — расчетная потребность в энергии при существовавшей в 2000 г. энергоемкости ВВП; 2 — то же с учетом организационно – технологического энергосбережения; 3 — то же с учетом структурного энергосбережения

При перспективном планировании развития экономики России с учетом темпа прироста ВВП по 5—6 % в год расчетная потребность в энергетических ресурсах при сохранении сложившейся на сегодня его удельной энергоемкости должна быть в 2020 г. в 3 раза выше, чем в 2000 г. (рис. 1.3).

Подобное увеличение производства топливно-энергетических ресурсов за предстоящие 20 лет в силу значительных капиталоемкости и инерционности ТЭК нереально. Поэтому в федеральной целевой программе «Энергоэффективная экономика» и в Энергетической стратегии России до 2020 г. предусмотрено снижение удельной энергоемкости ВВП не менее чем в 2 раза, что приведет к значительному сокращению потребности в ТЭР. Для этого необходимо реализовать имеющийся технологический и организационный потенциал энергосбережения, который по оценкам достигает 430 млн. т условного топлива или почти 50 % современного внутреннего энергопотребления; провести структурную перестройку экономики в соответствии со спросом рынка в направлении увеличения доли услуг в ВВП и доли малоэнергоемкой продукции (машиностроение, легкая, пищевая, наукоемкая промышленность) в объемах промышленного производства.

Энергосбережение следует рассматривать в двух аспектах.

Первый аспект состоит в снижении физического объема топлива и (или) энергии, расходуемых на единицу выпускаемой продукции или национального дохода, т.е. в экономии органического и ядерного топлива, электрической и тепловой энергии.

Второй аспект — это мероприятия, реализация которых обеспечивает достижение экономического эффекта благодаря совершенствованию структуры самого энергетического производства и энергетического баланса, а также замещению энергией трудовых ресурсов (например, повышение производительности труда) или дорогих и дефицитных маге риалов. К этому аспекту энергосбережения относятся и мероприятия, при которых экономический эффект достигается при дополнительном расходе энергоресурсов, но при этом обеспечиваются повышение качества, надежности и срока службы выпускаемой продукции или организация производства новой продукции с улучшенными потребительскими свойствами, повышение комфортности жилья, улучшение условий и безопасности труда, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Такие мероприятия будут повышать экономическую эффективность хозяйствования и в определенной мере носить энергосберегающий характер, если достигаемый благодаря им экономический эффект будет превышать затраты, связанные с дополнительным расходом энергоресурсов.

Общая экономия энергоресурсов в народном хозяйстве в результате всех энергосберегающих мероприятий формируется как сумма экономии первичных энергоресурсов, достигаемой в сфере потребления в неэнергетической части производительных сил благодаря совершенствованию энергетического хозяйства потребителей и в самом топливно-энергетическом комплексе.

В практике планирования экономия топлива и энергии определяется по разности норм расхода в начале и в конце рассматриваемого периода, умноженной на объем производства продукции в конце периода. К этому добавляется экономия, получаемая путем использования вторичных энергоресурсов горючих и тепловых) и полезного сжигания разного рода отходов и вторичного сырья, например отходов заготовок и переработки древесины, щелоков в целлюлозном производстве, бытовых отходов и др.

При формировании топливно-энергетических балансов необходимо учитывать масштабы использования ядерной энергии и всех видов нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов. Следует также учитывать экономию энергоресурсов, достигаемую благодаря структурной перестройке энергетики и в особенности, других отраслей народного хозяйства,

В количественных оценках должны учитываться такие важные факторы энергосбережения, как снижение материалоемкости производства, размещение производительных сил на территории страны, улучшение схемы транспортных перевозок и др.

Оценке и анализу должны быть подвергнуты также и аналогичные структурные, социальные и природные факторы, действующие в направлении роста энергоемкости того или иного производства,— увеличение транспортных перевозок из-за необходимости освоения энергетических и сырьевых ресурсов в более удаленных районах страны, использование бедных месторождений природных ископаемых и др.

При общей оценке энергосбережения и формировании энергосберегающей политики следует различать экономию энергоресурсов, сопутствующую структурным изменениям (росту доли наукоемких производств и снижению доли металлургии и ТЭК в промышленном производстве и т.п.) и техническому прогрессу, и экономию ТЭР, требующую целенаправленных действий: целевых капитальных вложений, специальной системы экономического стимулирования, контроля и т.д.

Коренное повышение энергоэффективности экономики является одной из центральных задач социально-экономического возрождения России. Исходя из основных положений Энергетической стратегии России до 2020 г. структурная перестройка экономики страны должна скомпенсировать свыше половины необходимого прироста энергопотребления. Наряду со структурным фактором энергетическая стратегия включает в себя проведение целенаправленной энергосберегающей политики путем реализации организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии.

Под потенциалом энергосбережения следует понимать разницу между действительным энергопотреблением и возможным при использовании лучших из имеющихся энергосберегающих технологий (образцов техники) и организационных мер по экономии энергии.

По экспертной оценке примерно 20 % потенциала энергосбережения можно реализовать при затратах до 15 долл. США за 1 т условного топлива, т.е. уже при действующих в стране ценах на котельно-печное топливо.

Реализация мероприятий стоимостью свыше 60 долл. США за сэкономленную тонну условного топлива, обеспечивающих примерно 15 % потенциала энергосбережения, потребует значительных инвестиций, лишь на 10—30 % уступающих капиталовложениям в соответствующие объемы развития производственной базы ТЭК.

Энергетическая стратегия включает в себя так же осуществление целостной системы правовых, административных и экономических мер, стимулирующих эффективное использование энергии. В частности:

административно-нормативные меры — это пересмотр существующих норм, правил и регламентов, определяющих расходование топлива и энергии, в направлении ужесточения требований к энергосбережению; совершенствование правил учета и контроля за энергопотреблением, а также установление стандартов энергопотребления и энергопотерь и обязательная сертификация энергопотребляющих приборов и оборудования массового применения на соответствие нормативам расхода энергии; проведение регулярного энергетического аудита предприятий;

дополнительные хозяйственные стимулы энергосбережения, превращающие его в эффективную сферу бизнеса: объективное (рыночное) ценообразование на ТЭР, обеспечивающее компенсацию издержек производства и воспроизводство основных фондов с учетом перспективного спроса на энергоресурсы; освобождение от налога на прибыль инвестиций, направляемых на осуществление организационных и целевых технологических мер по экономии топлива и энергии; снижение ставок налога на добавленную стоимость на оборудование и материалы пропорционально повышению их энергетической эффективности относительно установленных нормативов; ускоренная амортизация энергосберегающего оборудования; налоговая или другая финансовая поддержка схем реализации энергосберегающих мероприятий, включая лизинг энергоэффективного оборудования; налоговые санкции при не достижении нормативных показателей энергоэффективности и др.;

широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения; массовое обучение персонала; доступные базы данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях, оборудовании, нормативно-технической документации; конференции и семинары по обмену опытом; пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации и т.д.

1.2.2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Нормативная база энергосбережения включает в себя нормативно-правовую и нормативно-техническую документацию. Первая из них — это законы, указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации.

Основу составляет Федеральный закон «Об энергосбережении». Аналогичные законы приняты законодательными органами ряда субъектов Российской Федерации.

В закон включены 19 статей, в которых отражены: области применения настоящего закона; основные принципы энергосберегающей политики государства, стандартизации, сертификации, метрологии; основные принципы управления в области энергосбережения, разработки энергосберегающей политики государства и осуществления государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов, проведения энергетических обследований, учета энергетических ресурсов; методы государственного статистического наблюдения за потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием; источники финансирования программ в области энергосбережения; льготы потребителям и производителям энергетических ресурсов; сферы международного сотрудничества в области энергосбережения; вопросы образования и подготовки кадров; необходимость информационного обеспечения энергосбережения и др.

К числу важнейших положений, вытекающих из Принятого закона, относится проведение обязательных энергетических обследований организаций независимо от их от их организационно – правовых форм и собственности, если годовое потребление ими энергетических ресурсов составляет более 6 тыс. т. условного топлива или более 1 тыс. т моторного топлива. Если же годовое потребление организацией энергетических ресурсов составляет менее 6 тыс. т условного топлива, то обследования проводятся по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за координацию работ по эффективному использованию энергетических ресурсов. Порядок и сроки проведения энергетических обследований определяются Правительством Российской Федерации.

В статье 14 «Льготы потребителям и производителям энергетических ресурсов» сказано, что производители электрической и тепловой энергии, не входящие в региональные энергоснабжающие организации, имеют право на отпуск энергии в сети этих организаций в количествах и режимах, согласованных с энергоснабжающей организацией и региональной энергетической комиссией.

Энергоснабжающие организации обязаны обеспечить прием энергии от указанных производителей в свои сети по оценкам, формируемым в порядке, утвержденном региональными энергетическими комиссиями.

Для энергетических установок, которые используют возобновляемые источники и сооружение которых осуществляется в соответствии с про граммами в области энергосбережения, цены на электрическую энергию должны обеспечить окупаемость капитальных вложений в строительство этих установок в срок, согласованный с региональной энергетической комиссией.

Региональные энергетические комиссии при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию должны учитывать экономически обоснованные затраты потребителей электрической и тепловой энергии на энергосбережение. Порядок консолидации указанных средств и порядок их использования потребителями в целях финансирования энергосберегающих проектов определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Среди нормативно-технической документации следует отметить стандарты (ГОСТ и др.), строительные нормы (СНиП и др.), правила (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и др.), специализированные методики, инструкции и др.

Нормативно-техническая документация имеет несколько уровней: международный (ИСО, МЭК и др.), межгосударственный (ЕN, стандарт СНГ и др.), национальный (ГОСТ Р, ВS, DIN и др.), отраслевой (ОСТ, и др.) территориальный (МГСН, РСТ, и др.), местный.

К настоящему моменту нормативная база энергосбережения насчитывает более 50 документов.

ЛЕКЦИЯ 5

(сл.38…44)

1 .2.3. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ

Современное состояние в области энергоэффективности можно оценить как период перевода основных направлений работ от формирования идеологии и нормативно-правовых положений в сферу практической деятельности (последовательную поэтапную отработку технологии реального энергосбережения). Основным проводником этой работы до 2004 г. были органы Государственного энергетического надзора Минэнерго России.

Реализация активной государственной политики повышения экономической эффективности использования энергии, сочетающей в себе как государственное управление, так и рыночные механизмы заинтересованности в энергосбережении, позволяют:

существенно сократить общенациональные затраты на обеспечение надежного энергосбережения, поскольку энергосберегающие проекты в среднем в 2—4 раза менее капиталлоемки, чем проекты по производству энергии;

сократить издержки производства и расходы населения на энергоносители и тем самым смягчить инфляционный эффект повышения цен на энергоносители;

повысить экспортный потенциал страны без увеличения добычи топлива;

повысить конкурентоспособность российских товаров и услуг на внешних рынках;

существенно сократить негативное воздействие энергетики на состояние окружающей среды без дополни тельных затрат на оснащение объектов, производящих и потребляющих энергию, оборудованием по улавливанию вредных отходов;

продлить сроки использования невозобновляемых энергетических ресурсов, имеющихся в недрах Российской Федерации;

увеличить занятость, поскольку каждый рубль, вложенный в производство энергоэффективного оборудования, создает в 8 раз больше рабочих мест, чем рубль, инвестированный в производство энергии.

Рассматривая решение проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов, следует отметить, что законотворческая и концептуальная составляющие энергетической политики находятся в руках Государственной думы, Совета Федерации, Президента России и Правительства России.

На Минэнерго России указом Президента и постановлением Правительства Российской Федерации до 2004 г. были возложены не только координация на федеральном уровне работ в области рационального энергопользования, но и такие функции, как разработка и реализация совместно с федеральными органами исполнительной власти государственной политики в области энергосбережения; разработка и координация реализации основных направлений политики энергосбережения, подготовка