- •Введение.

- •Характерные черты стиля модерн в россии.

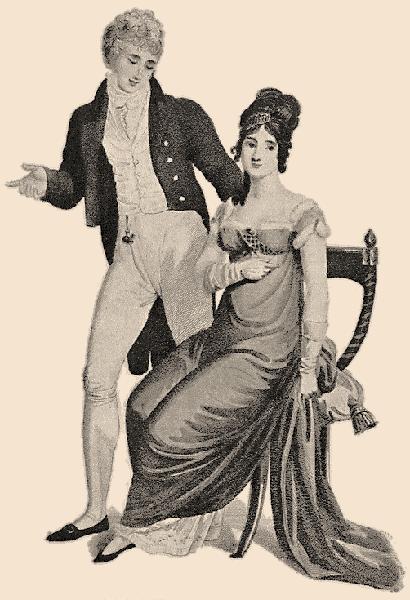

- •Эволюция мужском костюме эпохи модерн. Своеобразие костюма периода раннего модерна

- •Характер эволюции костюма периода с 1900 по 1914гг.

- •Ювелирные украшения эпохи «модерн» о собенности ювелирных украшений эпохи «Модерн»

- •Роль ювелирных украшений в костюме «новой» эпохи.

- •Заключение

- •Список использованной литературы

- •Сноски.

Ювелирные украшения эпохи «модерн» о собенности ювелирных украшений эпохи «Модерн»

Стилистика модерна воздействовала и на отрасли, имеющие в России давние художественные традиции. Это в особенности касалось ювелирного дела и изделий из серебра, изготовление которых издавна было специальностью отдельных частных фирм. В изделиях из серебра с усложненными растительными узорами в стиле модерн и с криволинейными очертаниями самих предметов обнаруживалась внутренняя близость и с ложнобарочными формами серебра середины XIX века. Сложнейшее переплетение стилевых традиций придавало особый оттенок русскому прикладному искусству XX века.

Умение достичь впечатления за счет художественной формы ювелирного изделия, а не только за счет драгоценных материалов, отличало работы русских мастеров фирмы К. Фаберже, приобретшей мировую известность уже в те годы.

Хотя отделения фирмы Фаберже работали и в Москве, и в Петербурге, и за границей, ее изделия несли приметы скорее петербургского течения модерна, с его постоянной оглядкой на классику и утонченными, чуть суховатыми формами.

Московская ювелирная школа была более живописна и тяготела к прямым ассоциациям с декоративными мотивами чистого модерна.

В эту эпоху русское ювелирное искусство развивается в рамках общеевропейской традиции и практики, что нашло отражение и в ассортименте ювелирных изделий, и в их стилистической связи с основными стилями эпохи. Связь с общеевропейскими традициями проявилась и в системе организации производства, которая включала как небольшие ювелирные мастерские, так и крупные ювелирные фирмы – К. Фаберже, П. Овчинникова, И. Хлебникова, братьев Грачевых и др.

«Вторая половина XIX века – время исключительного расцвета русского искусства. ... Имена лучших фирм, поставщиков Высочайшего Двора – К. Фаберже, К. Болина, П. Овчинникова, И. Хлебникова, стали для всего мира символом блестящей поры – серебряного века русской культуры»[10].

«Большие возможности ювелирного искусства, при которых различные техники и материалы – графическая резьба, живописная красочная эмаль, объемный рельеф, разнообразие сканого узора, драгоценные и полудрагоценные камни, органично соединяясь, отвечали стремлению этого времени к синтезу различных искусств» [11].

На формировании украшений сказывались и новшества технического исполнения вещей. В художественной обработке металла в то время появились способы механического воспроизведения объема, отделки поверхности. Мелкий рельеф наносился на серебро прокаткой металла между стальными валиками, на которых был вырезан нужный рисунок.

Н а

первоначальном этапе в образном строе

ювелирных украшений, так же как и в

искусстве модерна в целом, яркое развитие

получило флоральное направление (от

французского слова floral - цветочный),

которое в наибольшей степени отвечало

художественным устремлениям того

времени. В основе его лежала трансформация

мотивов, рожденных природой, причем

если для эпохи историзма было характерно

натуралистическое изображение цветов

и насекомых, то мастера стиля модерн

трактовали их как своеобразные знаки,

несущие в себе нервную символику рубежа

веков.

а

первоначальном этапе в образном строе

ювелирных украшений, так же как и в

искусстве модерна в целом, яркое развитие

получило флоральное направление (от

французского слова floral - цветочный),

которое в наибольшей степени отвечало

художественным устремлениям того

времени. В основе его лежала трансформация

мотивов, рожденных природой, причем

если для эпохи историзма было характерно

натуралистическое изображение цветов

и насекомых, то мастера стиля модерн

трактовали их как своеобразные знаки,

несущие в себе нервную символику рубежа

веков.

Для дневных украшений использовали недорогие камни – агаты, малахит, сердолик, оникс, кораллы; в середине века – камеи на раковине и мозаичные изображения, а с 1860-х годов возникла мода на гранаты, и, вероятно, под впечатлением от драгоценностей мусульманского Востока – бирюзу. Мелкой бирюзой расцвечивали цветочные композиции чеканных узоров или «сыпали» ими ветки и листья, а крупные, чистые камни помещали в зубчатые оправы и украшали ими более парадные изделия.

Для бальных украшений шли самые прекрасные камни – яркие изумруды, рубины, сапфиры и, конечно, алмазы, зачастую ограненные розой. С большим воодушевлением были встречены и поступавшие в это время из Бразилии высочайшего качества топазы, аметисты и аквамарины, которые превосходно выглядели в окружении бриллиантов. Высоко ценились «русские камни» - уральские александриты и изумруды.

Новизна модерна сразу же оказалась несомненной. Он принес не только свои излюбленные мотивы, которые вполне могли затеряться среди прежних, но и небывалые ритмы, особую нервную подвижность, беспокоящую глаз и привлекающую внимание. Наивысшие достижения искусства эмали рубежа ХIХ-ХХ веков все исследователи единодушно связывают с фирмой Фаберже и творчеством ее выдающихся мастеров.

Эмали во все времена были дороги и ценились на уровне драгоценных камней, с которыми спорили по цвету, прозрачности и блеску. Они являлись достоянием, главным образом, высших слоев общества, представители которых всегда живо откликались на перепады скоротечной моды, на требования которой необычайно чутко реагировало искусство эмали.

Спрос на украшения в основном удовлетворяется продукцией отечественных предприятий. Украшения не только дополняли костюм, но и усиливали его цветовое звучание. Поэтому охотно использовали в украшениях многоцветные эмали, полудрагоценные и поделочные камни, мозаику, перламутр и другие материалы.