- •Исследование внимания у учащихся младших классов с дисграфией

- •Глава I. Научно-теоретические основы исследования особенностей внимания у младших школьников с дисграфией……………………6

- •Глава II. Цель, задачи, организация и методика исследования внимания у учащихся с дисграфией ……………………….……..…………23

- •Глава III. Состояние внимания у младших школьников с дисграфией………………………………………………………………………………30

- •Глава I. Научно-теоретические основы исследования особенностей внимания у младших школьников

- •Внимание как высшая психическая функция. Виды внимания

- •1.2. Развитие внимания в онтогенезе

- •1.3. Современные представления о дисграфии

- •1.4. Особенности внимания у детей с дисграфией

- •Глава II. Цель, задачи, организация и методика исследования внимания у учащихся с дисграфией

- •2.1. Цель, задачи и организация исследования. Характеристика испытуемых

- •2.2. Содержание методики констатирующего эксперимента

- •Глава 3. Состояние внимания у младших школьников с дисграфией

- •Список литературы

- •Ануфриев а.Ф., Костромина с.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. – м.: Ось-89, 1997. – 224 с.

Глава 3. Состояние внимания у младших школьников с дисграфией

Содержанием данной главы является описание результатов констатирующего эксперимента. Проанализируем получившиеся результаты.

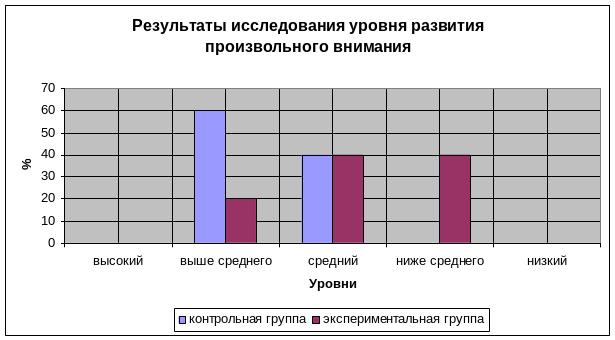

Результаты исследования уровня развития произвольного внимания в контрольной и экспериментальной группе с помощью методики «Домик» представлены в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Как видно из сравнительной диаграммы учащиеся контрольной группы показывают наиболее высокие результаты развития произвольного внимания, чем учащиеся экспериментальной группы.

Во время выполнения задания из методики «Домик», учащимися контрольной группы, отмечается, что дети были предельно внимательны. Большинство справилось с заданием раньше времени. Работы выполнены аккуратно. Из ошибок наиболее часто встречаемы ошибки в изображении колец дыма. Также присутствуют разрывы в местах, где необходимы соединения, что говорит о незаконченности рисунка и о не точном копировании его. Очень частыми являются ошибки в неправильном изображении крыши, ее перекос, неправильное изображение правой и левой частей забора.

Работы учащихся экспериментальной группы пестрят ошибками также в изображении колец дыма, разрывами в местах соединения элементов рисунка, неправильное изображение крыши и забора. Но помимо этих ошибок часто встречаются ошибки в изображении окна, то есть изменение размера окна более чем в 50%, сильный перекос рисунка вбок, неправильное изображение трубы (замена прямоугольника треугольником), дополнение рисунка своими деталями. Дети во время выполнения задания были внимательны, не отвлекались, но выполняли его медленнее.

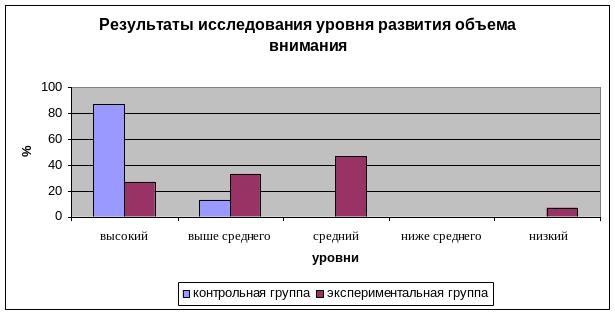

Результаты исследования уровня развития объема внимания в контрольной и экспериментальной группах методикой «Запомни и расставь значки» отражены в диаграмме 2.

Диаграмма 2

В контрольной группе у большинства детей отмечается высокий уровень развития объема внимания, по сравнению с экспериментальной группой. Почти все учащиеся воспроизвели 6 и более точек. Что примечательно дети во время выполнения задания использовали такой вспомогательный прием как подсчет количества точек на каждой предъявляемой карточке, это объясняет такие высокие показатели, дети были сосредоточены и настроены на успешное выполнение задания. Учащиеся экспериментальной группы справились хуже, но основная масса детей имеет средний уровень развития объема внимания. При выполнении задания они испытывали трудности, что объясняет наличие низких показателей:

за отведенное время не могли запомнить расположение точек, то есть испытывали недостаток времени для запоминания;

плохо ориентировались на листе бумаги;

не могли быстро сориентироваться, какой по счету квадрат следует заполнять.

Отмечалась очень низкая заинтересованность детей в выполнении задания, не все дети использовали этот же вспомогательный прием, отвлекались во время показа карточки с расставленными точками. Достаточно быстро утомились и потеряли интерес в выполнении задания.

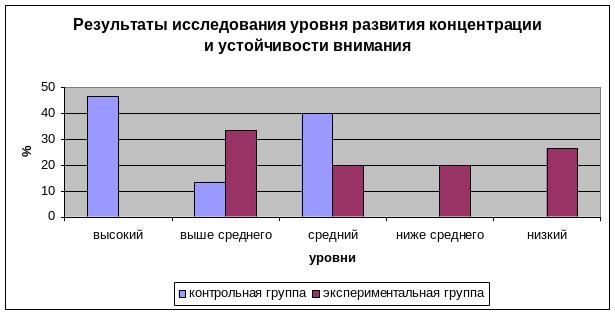

Далее было предложено для выполнения задание из методики «Шифровка». Результаты исследования уровня развития концентрации и устойчивости внимания показаны в диаграмме 3.

Диаграмма

3

Контрольная группа показывает высокие результаты развития концентрации и устойчивости внимания. Большинство детей имеет высокие показатели, и никто не показал низкие результаты. Контрольная группа справилась с заданием достаточно быстро, некоторые учащиеся раньше отведенного времени. Ошибками являются неверно выставленные знаки и, реже, пропуски. Работы аккуратные, правда с небольшими исправлениями. Вспомогательным приемом являлось проговаривание вслух во время выполнения задания. Например: «Квадрат-галочка, треугольник-минус...» и так далее.

Учащиеся экспериментальной группы имеют уровни развития выше среднего, средний, ниже среднего. У большинства уровень развития концентрации и устойчивости внимания выше среднего. Они выполняли задание медленнее, многие не справились за отведенное время. Работы с исправлениями, с большим количеством ошибок. Ошибки такие же - неверное выставление знаков. Примечательно, что ошибок становилось больше начиная с середины отведенного времени. Это объясняется тем, что концентрация внимания ослабевает, и количество ошибок соответственно возрастает. Никаких вспомогательных приемов дети не использовали, кроме как отслеживание пальцем фигур. Экспериментальная группа обследуемых была менее успешна.

Последним было предложено задание из методики на исследование уровня развития переключения и распределения внимания. Данные, полученные при проведении методики, представлены в диаграмме 4.

Диаграмма 4

Как

видно из сравнительной диаграммы

контрольная группа показала пограничные

результаты: высокий и ниже среднего.

Это объясняется, тем, что к этому заданию

многие дети устали, сосредоточенность

сменилась рассосредоточением.

Как

видно из сравнительной диаграммы

контрольная группа показала пограничные

результаты: высокий и ниже среднего.

Это объясняется, тем, что к этому заданию

многие дети устали, сосредоточенность

сменилась рассосредоточением.

Работы в большинстве выполненные за короткое время и без ошибок, эти дети имеют высокий уровень развития переключения и распределения внимания. Те учащиеся, которые выполнили задание за достаточно длинный промежуток времени и с ошибками показали низкие результаты

Как видно из диаграммы, в основном вся экспериментальная группа имеет уровень развития переключения и распределения внимания ниже среднего. В работах отмечается большое количество ошибок, исправлений. Ошибками является неправильное выставление знаков. В основном дети путали звезду и крестик, две вертикальные линии и две горизонтальные. Во время выполнения задания они были отвлекаемы, о чем говорит большое количество времени, затраченное на выполнение данного задания.

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволяют сделать следующие выводы:

Произвольное внимание детей данной экспериментальной группы развито в наибольшей степени, у 40% средний уровень развития, у 20% учащихся - выше среднего. Эти показатели ниже, чем в контрольной группе (60%), но выше относительно показателей развития остальных характеристик внимания.

Так же достаточно не плохо развит объем внимания, преобладает средний уровень развития. В контрольной группе этот показатель развит лучше, у большинства учащихся высокий уровень развития.

В меньшей степени сформированы концентрация и устойчивость внимания. Самые низкие показатели развития переключения и распределения внимания, более 50% детей имеют низкий уровень сформированности данного показателя по сравнению с детьми без патологии.

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что у учащиеся с дисграфией произвольное внимание развито недостаточно и находится на среднем уровне; у большинства детей снижен объем внимания по сравнению с нормой, а так же концентрация, устойчивость. Особенно страдают у учащихся с дисграфией такие свойства внимания, как переключение и распределение .

Результаты констатирующего эксперимента говорят о необходимости проведения коррекционной работы, направленной на развитие произвольного внимания и его основных характеристик.

Для успешной коррекции дисграфии, которая, как мы выяснили, напрямую связана с развитием внимания и его свойств, требуется правильная организация коррекционного процесса, который должен включать в себя направление, направленное на развитие внимания.

Заключение

К вопросу нарушения письменной речи, именуемого дисграфия, в своих трудах обращается огромное количество ученых различных отраслей знаний И.Н.Ефименкова, А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева, Е.А.Логинова, Л.Г.Парамонова, И.Н.Садовникова, Е.Ф.Соботович, О.А.Токарева, С.Б.Яковлев и др. Но до сих пор данное нарушение речи остается не до конца изученным: нет четко сформулированного определения дисграфии, симптоматика дисграфии представлена размыто, учеными выделено достаточно много видов дисграфии, но нет конкретной классификации, которой придерживались бы все педагоги.

Поскольку дисграфия это одно из проявлений системного нарушения речи, которое охватывает все стороны речевого развития ребенка, а так же состояние ряда его неречевых функций и затрудняет усвоение языковых знаний и умений не только в начальной школе, но и на последующих ступенях обучения – при изучении морфологии и синтаксиса, то необходимо говорить о коррекции дисграфии в младшем школьном возрасте.

Мы рассмотрели в психологической и логопедической литературе такой вопрос, как развитие внимания у младших школьников с дисграфией. Анализ специальной литературы по изучаемой теме показал, что дети с дисграфией отличаются неустойчивостью внимания, трудностями его переключения, низкой способностью к распределению и концентрации внимания; сниженным объемом внимания по сравнению с нормой; трудностями в удержании произвольного внимания.

Результаты констатирующего эксперимента подтверждают выводы, сделанные при анализе литературы, посвященной данной проблеме. Внимание детей с дисграфией неустойчивое, произвольное внимание и его объем развиты не в полной мере, отмеча.тся достаточно низкие показатели развития концентрации, устойчивости, переключения и распределения внимания.

Эти данные, полученные в результате эксперимента, подкрепленные научным обоснованием, говорят о необходимости проведения коррекционных мероприятий, направленных на развитие внимания и его основных характеристик.

Безусловно, процесс развития такого психологического процесса, как внимание, длительный, охватывающий всю жизнедеятельность ребенка, требующий работу в системе. Но основная работа должна проходить на логопедических занятиях, если это касаемо детей с дисграфией. Следовательно, наша работа может быть полезна всем заинтересованным лицам.