- •1. Сравнительные данные содержания влаги в сырье

- •(Ажгон, индийский тмин) —

- •Cirsium heterophyllum hill

- •Vaccinium vitis idaea l.

- •Клевер луговой—trifolium pratense l.

- •Phytolacca americana l.

- •Наперстянка крупноцветная

- •Digitalis grandiflora mill.

- •Ai.Nl.Is 1ысама (с) маемсн

- •8 М. И. Рабинович

- •Var tanguticum maxim.

- •9 М. И. Рабинович

- •Черемуха обыкновенная —

- •4DQkj.Ho

- •IdgeH&ïj

- •IdauoiJ

Vaccinium vitis idaea l.

Народные названия: брусница, брусничник, сердечник, уулах, отон.

Ботаническая характеристика. Семейство брусничные. Небольшой вечнозеленый кустарник высотой до 25 см с ползучим корневищем, от которого отходят несколько округлых, ветвистых стеблей. Листья зимующие, очередные, кожистые. Цветы на концах ветвей и стеблей в коротких, густых кистевидных соцветиях, белые с розовым оттенком. Цветет в мае — июне, плоды созревают в августе — сентябре.

Распространение. Обильно произрастает в европейской части СССР, особенно много ее в Сибири, на Дальнем Востоке, встречается на Кавказе. Растет на бедных сухих почвах, в сосновых и смешанных лесах, в горах до альпийского пояса и на севере в тундре, на песчаных буграх.

Лекарственное сырье. Заготавливают листья брусники ранней весной (до цветения) или из-под снега. В это время их легко сушить, и они не теряют своих лекарственных качеств. В более поздние сроки листья при сушке чернеют и теряют свои лечебные свойства. Сушат тонким слоем в тени, в проветриваемых теплых помещениях или (лучше) в затемненном месте на подстилке, почерневшие листья удаляют. Ягоды собирают вручную по мере созревания или весной после таяния снега. Благодаря наличию бензойной кислоты они долго сохраняются в свежем виде.

Химический состав. В листьях брусники найдены до 9 % арбутина, гидрохинон, галловая, эллаговая, хинная, винная и ур-суловая кислоты, флавоноид гиперозид, много дубильных веществ. Зрелые ягоды содержат до 7 % сахара, органические кислоты (лимонную, яблочную, бензойную, щавелевую, уксусную и др.), гликозид арбутин и вакциниин, витамин С и другие вещества.

Фармакологические свойства. Листья брусники издавна при- \ тот' как мочегонное средство. Это связано с тем, что в организ- ме гликозид арбутин разрушается, отщепляя свободный гидрохи-

Последний оказывает раздражающее действие на почечную

Ткань, и количество отделяющейся мочи увеличивается. Кроме того, гидрохинон действует дезинфицирующе (бактерицидно) п и мочевыводящих путях.

Применение. Листья брусники используют в качестве мочегонного и обеззараживающего мочевыводящие пути средства. Животным назначают в форме настоя 1:10 или 1:20 внутрь в домах: крупным животным 20—50 г, мелким 10—15, собакам 3— 10 г. Ягоды брусники полезны при гиповитаминозах.

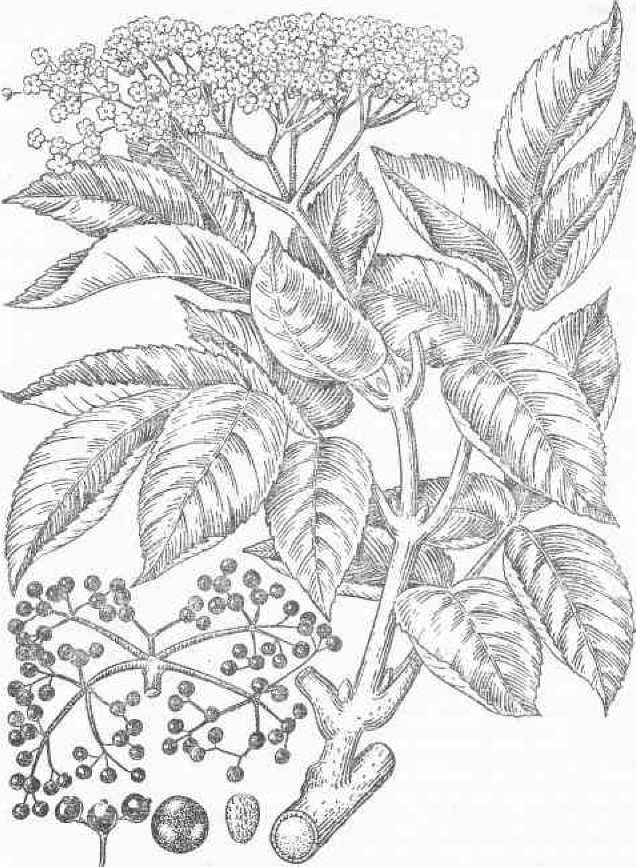

БУЗИНА ЧЕРНАЯ — SAMBUCUS NIGRA L.

Народные названия: бузовник, бузок, бязь-дерево, червиха дикая.

Ботаническая характеристика. Семейство жимолостные. Кустарник, иногда небольшое дерево высотой 2 — 6 м с пепельно-бурой трещиноватой корой на старых стволах и серо-бурой — на молодых ветвях. Листья супротивные, непарноперистые, черешковые, продолговато-яйцевидные или ланцетные. Цветки мелкие желтовато-белые, колосовидные, душистые, собраны в верхушечные плоские соцветия. Плоды мелкие, при созревании черно-лиловые. Цветет в мае — июне, плодоносит в августе — сентябре (рис. 11).

Распространение. Встречается в средней полосе европейской части СССР, на Украине, в Белоруссии и на Кавказе. Растет обыкновенно в подлеске широколиственных лесов, среди зарослей кустарника, на пустырях. Ее часто культивируют с декоративными целями, высаживая вдоль дорог, в населенных пунктах.

Лекарственное сырье. Заготавливают цветки и плоды, реже кору, молодые ветви и листья. Цветки бузины собирают в период полного цветения (май — июнь). Для этого ножом или секатором срезают целые соцветия и складывают, не уплотняя, в корзинки. Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая в один слой на бумаге или ткани. Мри медленной сушке венчики цветков буреют. После высыхания обмолачивают и на решетках или веялках отделяют цветки от других частей растений. Плоды собирают в период полной спелости, когда они приобрели черно-фиолетовую окраску и стали сочными, кисловато-сладкими. Их отделяют от плодоножек и помещают в сушилки или печи при 60 — 65 °С, в солнечную погоду ( ушат под открытым небом. Хранят 2 года.

Химический состав. В цветках бузины имеются гликозид самбунигрин, рутиноподобный гликозид альдрин, органические кислоты (валериановая, яблочная, уксусная и др.), полутвердое эфирное масло, содержащее терпены, холин, до 82 мг % аскорбиновой кислоты, каротин, дубильные, слизистые и другие вещест

в а.

В ягодах до 49 мг % витамина С, каротин,

самбуцин, смола, глюкоза, фруктоза,

органические кислоты, дубильные и другие

вещества. В листьях растения находят

самбунигрин, эфирное масло, аскорбиновую

кислоту, каротин, а также смолистые

вещества, обладающие слабительным

действием. В коре и ветвях — эфирное

масло, холин, фитостерин.

а.

В ягодах до 49 мг % витамина С, каротин,

самбуцин, смола, глюкоза, фруктоза,

органические кислоты, дубильные и другие

вещества. В листьях растения находят

самбунигрин, эфирное масло, аскорбиновую

кислоту, каротин, а также смолистые

вещества, обладающие слабительным

действием. В коре и ветвях — эфирное

масло, холин, фитостерин.

Фармакологические свойства. Бузина обладает широким спектром фармакологической активности, причем отдельные части растения действуют по-разному. Так, настой цветков бузины обладает потогонным, мочегонным, жаропонижающим и противовоспалительным действием, ягоды — потогонным и слабительным, кора — мочегонным, листья — мочегонным и слабительным.

Применение. Настой цветков бузины (1:10) рекомендуют как потогонное средство при заболевании верхних дыхательных путей, иногда при болезнях печени как желчегонное средство. Наружно назначают настой из цветков для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта и горла, для компрессов и припарок. При заболеваниях дыхательных путей весьма эффективна ингаляция препаратами бузины. Кроме того, их рекомендуют при заболеваниях почек и мочевого пузыря, а также в качестве потогонного средства. Настой цветков бузины (1 столовая ложка цветков на стакан кипятка, настоять 20 мин, процедить) назначают телятам по 'Д стакана 3—4 раза в день за £0 мин до кормления как потогонное, мочегонное и вяжущее ( рудетво.

Его рекомендуют и при простудных заболеваниях, сухом гииплс, болезнях почек, отеках.

Ориентировочные дозы цветков: лошадям 10—30 г, овцам ч свиньям 5 — 10, собакам 1 — 3 г. Бузину хорошо комбинировать | ромашкой.

БУКВИЦА ОЛИСТВЕННАЯ — BETONICA FOLIOSA RUPR.

ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ — VALERIANA OFFICINALIS L.

Ботаническая характеристика. Семейство губоцветные. Многолетнее травянистое растение высотой 75—100 см. Стебель четырехгранный, волосистый с супротивно расположенными листьями. Весной от корня вырастают 1—3 длинных стебля и розетка прикорневых листьев на длинных черешках. Пластинка листа продолговатая, по краю округло-зубчатая. Цветки пурпурно-красные, расположены на верхушках стеблей в колосовидных соцветиях. Цветет в июле — августе (рис 12).

Распространение. Встречается повсеместно в горно-лесных районах европейской части СССР, в Западной Сибири, на Кавказе, в Средней Азии.

Растет на лесных полянах, среди кустарников, по травянистым местам, вдоль лесных дорог.

Лекарственное сырье. Собирают надземную часть растения (траву) в период цветения. Заготавливают и сушат сырье обычным способом.

Химический состав. В траве буквицы олиственной найдены флавоноидные гликозиды (1,54%), стахидрин (до 0,49 %), смолы (3,11 %), эфирные масла, витамин С и другие органические соединения.

Фармакологические свойства и применение. Галеновы е препараты буквицы олиственной при назначении лабораторным животным вызывают длительное повышение тонуса мускулатуры матки и учащение ее сокращений без существенного изменения уровня артериального давления. Проверка этих данных в клинических условиях показала, что препараты растения сокращают матку и в послеродовый период.

Жидкий экстракт буквицы олиственной (1:1) на 40 %-ном спирте рекомендован в практику как маточное средство при субинволюции матки после родов и абортов, а также с профилактической целью для предупреждения послеродовой субинволюции матки, при гинекологических кровотечениях различной этиологии.

В народной ветеринарии настой травы растения применяют как отхаркивающее средство при воспалительных заболеваниях дыхательных путей (бронхиты и др.), с целью отделения мокроты, как кардиотоническое средство, при заболеваниях печени, метеоризме, как мочегонное и слабительное средство. Наружно рекомендуют при лечении долго незаживающих гнойных ран в форме примочек. Настой готовят из 2—3 столовых ложек измельченного сырья на 200 мл воды. Как отхаркивающее средство телятам ориентировочная доза такого настоя: по 1 — 2 чайные ложки 3—4 раза в день; порошка травы 0,5 — 1 г несколько раз в день.

Народные названия: валериана аптечная, маун-трава, кошачья Храпа, кошачий корень, лихорадочный корень, лесной ладан ладим ни ца и др.

Ботаническая характеристика. Семейство валериановые. Многолетнее дикорастущее травянистое растение высотой до * м. Корневище мощное вертикальное, короткое, с многочисленными длинными придаточными корнями желтовато-бурого цвета. II первый год жизни образуется только розетка прикорневых листьев, на второй — цветоносные стебли. Стебли одиночные, прямостоячие, бороздчатые, внутри полые. Листья супротивные, и и цевидно-ланцетные, нижние черешковые, верхние сидячие. Цветки розовато-белые душистые, собраны в крупные щитковидные соцветия. Цветет в июне — июле (июне — августе) (цв. табл. II -2).

Распространение. Произрастает по поймам рек, берегам озер, болотам, в затененных оврагах, по лесным опушкам и кустарникам, реже в горах по каменистым склонам почти по всей территории Советского Союза, за исключением Крайнего Севера и пустынных районов Средней Азии. Возделывают во многих совхозах и колхозах, так как корневище у культивированных растений почти вдвое больше.

Лекарственное сырье. Используют корневище и корень, кото-рис собирают осенью в фазе плодоношения. Отряхнув от земли, их промывают в холодной воде и раскладывают на воздухе в тени на 3 — 5 ч. Затем досушивают в тени, на чердаках, в проветриваемых помещениях или сушилках при температуре не выше 25— 315 °С. Крупные корневища режут пополам. Во время сушки сырье необходимо часто переворачивать, а затем перебрать, удалив землю, просеять на грохоте. Хранят 3 года в сухом месте, отдельно от других растений, так как валериана может воспринимать посторонние запахи, а другие растения — воспринимать запах валерианы.

Химический состав. Корни и корневища валерианы содержат эфирное масло, главной составной частью которого является вале-риано-борнеоловый эфир, а также изовалериановую кислоту, борнеол, бициклические монотерпены (камфен, а-пинен) и моноциклические терпены (1-лимонен, и-терпинеол), секвитерпен. П корнях найдены алкалоиды валерин и хатинин, органические кислоты и др.

Фармакологические свойства. Валериану как лекарственное средство применяют с глубокой древности. Ее промышленный гТюр начался при Петре I. Валериана обладает многосторонним действием на организм. В малых дозах умеренно возбуждает центральную нервную систему, в частности дыхательный и сосу-додпигательный центры, большие дозы вызывают угнетение центральной нервной системы (особенно при ее повышенной возбу

димости), усиливая процессы торможения в коре головного мозга. Кроме того, в этих дозах она усиливает действие нейроплегнчо-ских и седативных средств, способствует расширению коронарных сосудов и расслабляет спазмы гладкой мускулатуры. Валериана усиливает секрецию железистого аппарата желудочно-кишечного тракта и желчеотделения, подавляет бродильные процессы в кишечнике.

Применение. Валериану рекомендуют как успокаивающее средство при нервном возбуждении, неврозах сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются спазмами коронарных сосудов и сердцебиениями, при гиперфункции щитовидной железы, а также при спазмах желудка и кишечника.

Валериана входит в состав различных сборов (ветрогонного, желчегонного, общеуспокаивающего действия), таких препаратов, как капли Зеленина, корвалол, валокормид, валокордин.

Корневище и корень валерианы в форме настоев, отваров или болюсов назначают внутрь: лошадям 25—50 г, крупному рогатому скоту 50—100, мелкому рогатому скоту 5—15, свиньям 5—10, собакам 1—5, курам 0,5 — 1 г.

Из растения готовят на 70 %-ном спирте настойку, которую применяют при спазматических состояниях желудочно-кишечного тракта и венечных сосудов, в качестве седативного средства. Дозы внутрь: лошадям 20—50 мл, крупному рогатому скоту 75— 100, мелкому рогатому скоту 10 — 15, свиньям 5—10, собакам 2—5, курам 0,5 — 1 мл. При спазматических коликах у лошадей настойку валерианы используют в комбинации с 10 г ихтиола и 10 мл этилового эфира (Евдокимов). Эфирно-валериановую настойку назначают внутрь при тех же показаниях, что и другие препараты валерианы, в дозах: лошадям 10—30 г, крупному рогатому скоту 15—40, мелкому рогатому скоту 3—10, свиньям 2—4, собакам 0,5—2, курам 0,2—1 г.

Дозы экстракта валерианы внутрь: лошадям 0,6—2 г, крупному рогатому скоту 1,0—3, свиньям 0,1—0,2, собакам 0,05—0,08 г.

Теленку

Rp.: Tincturae Valerianae 50,0

D.S. Внутрь с кормом (молоком) по 20—25 капель 3 раза в день (при кардионеврозах).

Свинье

Bp.: Decocti radicis Valerianae 25,0—500,0 Natrii bromidi 5,0

M.D.S. Внутрь no '/2 стакана 2 раза в день (при неврозах). Для приготовления настоя и отвара валерианы наша промышленность выпускает брикеты корневища с корнями растения. Брикеты имеют прямоугольную форму, массой 75 г, которые бороздками разделены на десять равных долек (по 7,5 г).

Сбор успокаивающий — Species sedativae. Состоит из корневища с корнями валерианы (1 часть), листьев мяты перечной и ф и лист її п на водяного (по 2 части), шишки хмеля (1 часть). Дин приготовления иастоя 1 — 2 столовые ложки сбора заливают двумя стаканами кипятка, настаивают в закрытой посуде 30 мин, процеживают и назначают телятам по 'Д стакана 2 раза в сутки.

Валокормид — \*а1осогті(1шп. Комплексный препарат, со-дііржящий настойку валерианы и настойку ландыша по 10 мл, ігвсл'оіі ну красавки 5 мл, натрия бромида 4 г, ментола 0,25 г, воду цнст и.л л и рованную до 30 мл. Ориентировочная доза для телят: 5 Ю капель 2 — 3 раза в день до кормления.

Корвалол — Согуаіоіпт. Комбинированный препарат, по действию идентичен валокордину, выпускаемому в ГДР.

ВАСИЛЕК СИНИЙ — СЕІЧТАІІкЕА СУАКШБ 1_.

Народные названия: василек полевой, василек посевной, васильки, василечек, синюшник, синюха, синюха-синецветка, голубые цветы.

Ботаническая характеристика. Семейство сложноцветные. Однолетнее травянистое растение высотой до 60 см. Стебель прямой, ветвистый, серовато-шерстистовойлочный. Листья очередные, цельные, ланцетно-линейные, нижние перистолопастные, ко времени цветения отмирающие. Цветочные корзинки колокольчатые, одиночные, расположены на концах стеблей и ветвей, краевые цветки воронковидные, синие. Цветет в июне — июле, плодоносит в августе.

Распространение. Встречается как сорное растение в посевах ржи, пшеницы и других культур, по залежам, в садах и огородах и европейской части СССР (кроме Крайнего Севера), на Урале, в Крыму, на Кавказе.

Лекарственное сырье. Собирают в период полного цветения синие или голубые цветки. Срывают цветочную корзинку, из ко торой выщипывают только краевые воронковидные синие цветки («лепестки»). Их рассыпают на бумаге рыхлым тонким слоем п немедленно сушат в темном хорошо вентилируемом помещении, часто переворачивая.

Химический состав. В цветках растения содержатся гликози-Н І.І ( цептаурин, цикории, цинарин), красящие вещества, флавоно-IIIды, минеральные соли и другие вещества.

Фармакологические свойства и применение. Настой из цвет- ков растения используют в качестве легкого мочегонного и желче- | юго средства. Они входят в состав мочегонного чая и некото- рых мочегонных сборов. В народной ветеринарии настой реко- мендуют как жаропонижающее при лихорадках, болезнях почек н мочевого пузыря, а в виде примочек при некоторых заболевани- ях глаз. Измельченные листья прикладывают к ранам для ускоре- ния их заживления.

Пастой цветков растения применяют в комплексной терапии при хронических воспалительных заболеваниях почек и мочевы-

водящих путей, при отеках почечного и сердечно-сосудистого происхождения; при мочекаменной болезни, пиелитах, циститах, при заболеваниях печени и желчных путей, которые сопровождаются нарушением желчевыделения.

Наличие в растении горечей обусловливает его применение с целью улучшения функции пищеварения.

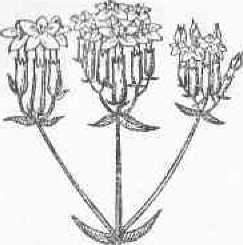

ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ — MENYANTHES TRlFOLIATA L.

Народные названия: трилистник водяной, трифоль, вахта-трава, лихорадочник, бобовник.

Ботаническая характеристика. Семейство вахтовые. Многолетнее травянистое растение с толстым длинным ползучим, узловатым корневищем. От корневища поднимается безлистный прямостоячий стебель до 20—30 см высоты, на верхушке которого расположены цветки, образующие колосок. Листья тройчатые, с эллиптическими сегментами, длинночерешковые, длиной 3— 10 (15) см и шириной 1,5—3 (7) см. Цветки бело-розовые. Плод — многосемянная коробочка шаровидной формы. Цветет в мае — июне (цв. табл. Ill — 1).

Распространение. Растет вдоль берегов стоячих и слабопроточных водоемов в европейской части СССР, по топким местам, болотистым лугам, на торфяных почвах. Встречается также в азиатской части СССР (кроме южных районов и пустынь и полупустынь Средней Азии), на хребтах Кавказа, в юго-восточной части Казахстана, на островах Дальнего Востока.

Лекарственное сырье. Сразу же после цветения (июнь — сентябрь) обрывают или срезают секатором листья с короткой (не длиннее 3 см) частью черешка. Затем в течение нескольких часов провяливают их на открытом воздухе, удаляют побуревшие из них и быстро досушивают на чердаках под железной крышей, под навесом с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре не выше 60 °С, разложив тонким слоем и периодически переворачивая. Высушенное сырье очищают от побуревших листьев и примесей. Молодые и верхушечные листья при сушке чернеют и поэтому заготовке не подлежат. Повторная заготовка листьев вахты на том же месте возможна только через 2—3 года.

Химический состав. Листья вахты содержат горькие гликози-ды мениантин и мелиатин, дубильные вещества, алкалоид генциа-нин, рутин, гиперозиды и красящие вещества. В траве растения находят жирное масло, состоящее из глицеридов пальмитиновой и других кислот, холин, смолы и йод, в корнях — гликозид мели-антин, инулин, дубильные вещества и сапонины, следы алкалоидов и др.

Фармакологические свойства. Горькие вещества вахты трехлистной рефлекторно способствуют усилению функций секреторных желез желудочно-кишечного тракта и тем самым улучшают пищеварение, возбуждают аппетит. Они обладают желчегонным цгнс I мнем, усиливают перистальтику кишечника и сократительную функцию мускулатуры желудка и могут вызвать послабляющим эффект.

Применение. В народной ветеринарии используют для улучшения пищеварения и возбуждения аппетита, как жаропонижающий и п ротивогельминтозное средство. В практике рекомендуют для возбуждения аппетита и усиления желудочно-кишечной секреции, при гастритах с пониженной кислотностью, как желчегонное и противовоспалительное средство внутрь при заболеваниях иочепи, катарах желудка и кишечника. Назначают внутрь в форме сборов или настоя три раза в день: крупному рогатому скоту '1Ъ 50 г, лошадям 10—25, свиньям 2 — 5, овцам 5—10, собакам 0,5 2, курам 0,2 — 1 г. Входит в состав горькой настойки и желчегонного чая (цветки бессмертника 4 части, листья вахты 3 части, листья мяты 2 части, плоды кориандра 2 части). Дозы ориентировочно как и вахты: внутрь в форме настоя 2—3 раза в сутки за 13 -20 мин до кормления. Настой из листьев и свежие листья применяют наружно при лечении ран, язв и других кожных заболеваний как антисептическое и стимулирующее регенерацию средство.

Собаке

Пр.: Infusi folii Trifolii 10,0-200,0

D.S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день перед кормлением для повышения аппетита.

ВЕРБЕЙНИК МОНЕТЧАТЫЙ — LYSIMACHIА NUMMULARIА L.

ботаническая характеристика. Семейство первоцветные. Многолетнее травянистое растение с тонким лежачим, местами укореняющимся стеблем, длиною до 30 см. Листья супротивные, яйцевидные, цельнокрайные. Цветки желтые, одиночные, расположены в пазухах средних листьев. Цветет в мае — августе.

Распространение. Встречается повсеместно в европейской части СССР, на Кавказе, в Сибири и Средней Азии. Растет в тенистых рощах, на пойменных лугах, близ озер.

Лекарственное сырье. Заготавливают надземную часть (траву) растения в период цветения. Сушка и заготовка обычным способом.

Химический состав. В траве содержится до 3,58 % дубильных веществ группы катехинов, флавоноиды, смолистые и другие вещества, в листьях — витамин С (140 —160 мг %), рутин, сапонины и дубильные вещества.

Фармакологические свойства и применение. Галеновые формы травы растения обладают вяжущим, противовоспалительным, антисептическим и кровоостанавливающим действием. Поэтому настои и отвары вербейника применяют как вяжущее и раноза-живляющее средство, при кровавом поносе, наружно для обмыва-

64

65

3 М. И. Рабинович

ния язв, рая, промываний полости рта при стоматитах и др. Настой готовят из расчета 1 столовая ложка измельченного сырья на 200 мл кипящей воды. Настаивают 2 часа, процеживают и телятам ориентировочно при поносах назначают по '/2 — 1 столовой ложке 3 — 4 раза в сутки до кормления.

В Болгарии настой растения (2 чайные ложки на 200 мл воды) рекомендуют при поносах, воспалениях слизистых полости рта, лечении ран и др.

ВЕРОНИКА НЕНАСТОЯЩАЯ — VERONICA SPURIA L.

Народные названия: васильки гадючьи, божья трава, красник, синяя трава.

Ботаническая характеристика. Семейство норичниковые. Многолетнее травянистое растение высотой 40—120 см, с прямым ветвистым в верхней части стеблем. Листья супротивные или по 3—4 в мутовках, продолговатые или продолговато-ланцетные, дайной 3—8 см, шириной 1—3 см. Цветки мелкие, голубовато-лиловые, собраны на верхушке стебля и ветвей в длинные густые кисти. Цветет с июня до сентября.

Распространение. Встречается по ковыльным степям, степным лугам, по склонам у березовых колков, в европейской части Советского Союза, на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии, на Урале.

Лекарственное сырье. Используют листья и цветки, собранные в фазу полного цветения (июль — август). Их сушат на хорошо проветриваемых чердаках, под навесом, небольшими пучками в подвешенном состоянии или расстелив тонким слоем на иолу. Высушенный материал помещают в чистую сухую тару (бумажные мешки, ящики и т. д.) и хранят в прохладном месте.

Химический состав. Вероника ненастоящая содержит небольшое количество алкалоидов, флавоноиды, гликозиды, сапонины и другие вещества.

Фармакологические свойства. Проведенные на кафедре фармакологии Троицкого ветеринарного института исследования показали, что настойки и сумма флавоноидов вероники ненастоящей малотоксичны. При их внутривенном введении кошкам и собакам отмечено повышение кровяного давления, сопровождающееся усилением пульсовой волны, учащением и углублением дыхания. Препараты вероники действуют тонизирующе на сердечную деятельность, повышая амплитуду и замедляя темп.

После 1—2-кратной дачи кроликам и собакам внутрь настоя в дозе 0,2 г/кг в течение 2—3 дней на электрокардиограмме отмечали увеличение вольтажа зубца R, уменьшение систолического показателя, удлинение интервала R — R и Т — Р. Механизм отмеченных явлений связан с возбуждающим влиянием препаратов на холкно- и адренореактивпые структуры.

Водные извлечения вероники ненастоящей усиливают сокра- I htcj ую функцию кишечника и матки кроликов in situ, повы- шав тонус, увеличивают диурез и количество выделяющегося желудочного сока. При этом возрастает биоэлектрическая дея- тельность желудка и повышается протеолитическая активность ферментов.

При 1 —2-кратной даче внутрь настоя 1:10 в дозе 0,1 г/кг здоровым коровам и животным с признаками гипотонии предже-лудков увеличивается сила сокращения рубца и количество его движений в единицу времени. Водный настой вероники способствует удалению слизистых выделений дыхательными органами, усиливает аппетит, стимулирует деятельность различных желез и обладает противовоспалительным, обезболивающим, антисептическим, антитоксическим и ранозаживляющим действием.

Применение. В народной ветеринарии веронику назначают внутрь при простудных заболеваниях, туберкулезе легких, астме и болезнях мочеполовых органов, как успокаивающее и сердечное средство, наружно для ванн при болезнях кожи, прыщах, сыпях, нагноениях и чесотке. Настой вероники в дозе 0,1 г/кг рекомендуют для широкой клинической проверки в качестве кардиотониче-ского (усиливающего сердечную деятельность), мочегонного и стимулирующего желудочную секрецию средства, а флавоноиды (5 — 10 мг/кг) — только пан кардиотоники. Траву и настой назначают из расчета 0,1 г сухой травы па 1 кг массы тела 2 — 3 раза в день в течение 7 — 10 дней.

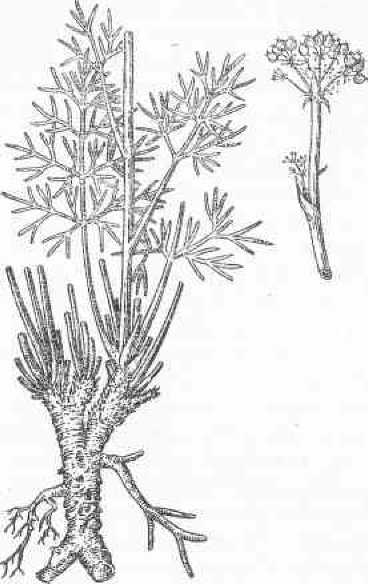

ВЗДУТОПЛОДНИК СИБИРСКИЙ — PHLOJODICARPUS SIBIRICUM K-POL.

Ботаническая характеристика. Семейство зонтичные. Многолетнее травянистое растение с толстым, иногда многоглавым корнем. Стебли голые прямые, ребристые высотою до 70 см. Прикорневые листья триждыперисторассеченные, сизовато-зеленые, длиною 6—30 см, шириной 2—8 см. Стеблевые листья (иногда они отсутствуют) более мелкие. Плоды широкояйцевидные, голые или с короткими волосками.

Цветет в июне — июле, плоды созревают в июле — августе (рис. 13).

Распространение. Встречается на юге Сибири, в Якутской АССР, Красноярском крае, Иркутской области. Это горно-степное растение, произрастающее на склонах сопок, на высоких речных террасах, в степном травостое.

Лекарственное сырье. Используют корни растения. Их выкапывают лопатами, отряхивают от земли и отделяют корни. Перед сушкой их рубят на куски толщиной в 3—5 см. Корни сушат на чердаках, под навесами или в хорошо вентилируемых помещениях, разложив рыхлым слоем на подстилке и время от времени переворачивая.

З аготавливать

можно и

вздутоплодник

мохнатый.

Произрастает он от Урала до Сахалина,

отличается от вздутоплодника

сибирского-густым опушением зонтика,

листочков обертки.

аготавливать

можно и

вздутоплодник

мохнатый.

Произрастает он от Урала до Сахалина,

отличается от вздутоплодника

сибирского-густым опушением зонтика,

листочков обертки.

Химический состав. В корнях растения установлены соединения кумаринового ряда — дигидросамидин и виснадин.

Фармакологические свойства. Биологически активные вещества растения обладают спазмолитическими свойствами. На их основе создан препарат фло-верин, который содержит сумму этих двух веществ. Фловерин обладает сосудорасширяющими свойствами, в экспериментальных условиях устраняет спазм сосудов ушной раковины кролика, вызванную адреналином, спазмы сосудов задних конечностей, вызванных питуитрином, понижает артериальное давление и увеличивает коронарный кровоток. На сердце действует благоприятно: урежает ритм за счет увеличения диастолического и уменьшения продолжительности систолического периода, повышает вольтаж зубцов К и Т электрокардиограммы.

Препарат оказывает спазмолитическое действие на органы с гладкой мускулатурой: понижает тонус и уменьшает амплитуду сокращений тонкого отдела кишечника, снимает спазмы гладкой мускулатуры кишечника, вызванные бария хлоридом или аце-тилхолином. Механизм этих явлений связан с М-холино- и адрено-литическими эффектами. Фловерин малотоксичен.

Применение. Отвары корня растения и фловерин показаны в практике как сосудорасширяющие средства.

ВОЛОДУШКА МНОГОЖИЛЬЧАТАЯ — BUPLEURUM MULTINERVE DC.

Ботаническая характеристика. Семейство зонтичные. Многолетнее травянистое растение, высотою до 70, иногда до 100 см. Стебли (2—3 или больше) прямостоячие. Прикорневые и нижние стеблевые листья ланцетовидные или линейно-ланцетовидные с 5— 7 жилками. Длина листа 3—15 см, ширина 1,5 см. Средние и верхние стеблевые листья в несколько раз короче. Цветки собраны в зонтики с пятью желтыми лепестками. Цветет в июне — июле, плодоносит в августе (рис. 14).

Распространение. Произрастает в степной и лесостепной зонах, поднимается в горы до 2 км. Растет по степным лугам, склонам, опушкам лесов, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, европейской части СССР, на Среднем и Южном Урале.

Лекарственное сырье. Используют надземные части растения (траву) в период бутонизации — цветения растения и сушат (•разу в защищенном от света месте. Хранят в плотных ящиках

и ли

бумажных мешках в сухом темном помещении.

ли

бумажных мешках в сухом темном помещении.

Из других видов собирают также володушку золотистую — Bupleurum aureum Fisch. Это многолетнее травянистое растение, стебель гладкий прямой, высотой до 150 см. Прикорневые и нижние стеблевые листья продолговато-обратнояйцевидные, средние сидячие яйцевидные, верхние мелкие более широкие ярко

зеленые. Цветки желтые с золотистым оттенком. Цветет в июне — июле. Встречается главным образом в березовых и смешанных лесах, на осветленных участках леса, в южной части лесной и лесостепной зон Сибири и на Урале.

Химический состав. В траве растения содержатся сапонины, дубильные вещества, эфирные масла, витамин С, каротин, флаво-ноиды (рутин, кверцетин, изоквертицин, норциссин) и др.

Фармакологические свойства. Настой травы обладает выраженным желчегонным действием. Препараты володушки усиливают секрецию желез желудка и поджелудочной железы, обладают антисептическим действием. Применяют также Р-витамииный препарат буплерин, представляющий собой очищенную сумму флавоноидов из травы володушки многожильчатой. Он уменьшает проницаемость капилляров при воспалении. Биофлавоноиды володушки обладают также противовоспалительным свойством. Наиболее активное действие у цветков и листьев.

Применение. В народной ветеринарии настой или отвар растения рекомендуют в качестве слабительных, желчегонных (при холецистите, ангиохолите, гепатите) и стимулирующих веществ. Листья прикладывают к резаным ранам для их быстрого заживления.

ВОЛЧЕЦ КУДРЯВЫЙ — СЫ'СиБ ВЕМЕОЮТШ I..

Ботаническая характеристика. Семейство сложноцветные. Однолетнее или двухлетнее травянистое растение. Стебель еще от корня сильноразветпленный, высотой до 40 см. Корень стрежневой. Все растение липкое от густого железистого опушения. Листья продолговатые, почти все сидячие, перисторассеченные, с крупными грубыми жилками. Цветки трубчатые мелкие желтоватые, собраны одиночными корзинками на верхушках ветвей и: стеблей.

Цветет в июне — августе.

Распространение. Встречается в Средней Азии и Закавказье, на юге европейской части СССР, редко на Украине. Растет по сухим лугам и склонам среди разреженных кустарников, вблизи жилья, у дорог, в посевах.

Лекарственное сырье. Собирают верхушки побегов (трава) до или в период цветения, несколько раз в течение лета. Траву срезают секатором, ножом, серпом, связывают в пучки и сушат в подвешенном состоянии.

Химический состав. Содержит горькое гликозидное вещество кннцин, слизь, танин, смолистые вещества, камедь, небольшое количество эфирного масла.

Фармакологические свойства. Лечебное действие растения обусловлено наличном гликозида кницнна. Последний в терапевтических дозах рефлекторно, через рецепторы слизистой ободочки рта, стимулирует секреторную и моторную функции орга-

НО О желудочно-кишечного тракта. В больших дозах гликозид она.н,1 пает сильное раздражающее действие, вызывая рвоту и понос.

Применение. Используют как горечь для улучшения пищеварения, при нарушениях пищеварения (метеоризм, запоры, язвенные процессы в желудке и кишечнике и др.), при заболеваниях печени. Дозы травы внутрь: крупному рогатому скоту 25— 50 г, лошадям 10 — 25, мелкому рогатому скоту 5 —10, свиньям 2 — 5 г.

ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ — CONVOLVULUS ARVENCIS L.

Народные названия: березка.

Ботаническая характеристика. Семейство вьюнковые. Многолетнее травянистое растение с вьющимся или стелющимся стеблем длиною до 1 м и мощноразвитой корневой системой. Корневище длинное, ветвистое. Листья очередные, стреловидные, длинно-черешковые. Цветки белые или розовые. Цветет с июня до сентября.

Распространение. Растет на заброшенных культурных землях, сорных местах, реже по речным берегам в кустарниках в европейской части СССР, в Крыму, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. BinpoKo известный сорняк полей, огородов, бахчей.

Лекарственное сырье. Используют корни, листья, цветки, траву (стебли, листья). Корни собирают осенью или ранней весной, листья — в июне —августе. Сушка и хранение обычное. После сушки трава утрачивает в значительной степени свои лекарственные свойства.

Химический состав. Во всех частях растения, особенно в корневищах и корнях, содержится гликозид конвульвин, обладающий сильным слабительным действием, а также каротин, витамин С и Е, сапонины, смолы.

Фармакологические свойства. В экспериментальных условиях экстракт вьюнка полевого в дозах 10 — 50 мг/кг вызывал у кошек гипотензивный эффект, в дозах 50—100 мг/кг увеличивал амплитуду сердечных сокращений и замедлял ритм. При его назначении животным в дозе 10 мг/кг в течение 10—12 дней наступала нормализация уровня артериального давления.

Применение. Корневище растения используют как слабительное средство, а листья — как ранозаживляющее. Слабительное действие вьюнка, по-видимому, связано с холиномиметиче-ским действием гликозида конвульвина. Экстракт корневища с положительными результатами был испытан как слабительное средство И. Е. Мозговым.

Ориентировочные дозы для крупных животных: 5 — 6 г в форме настоя.

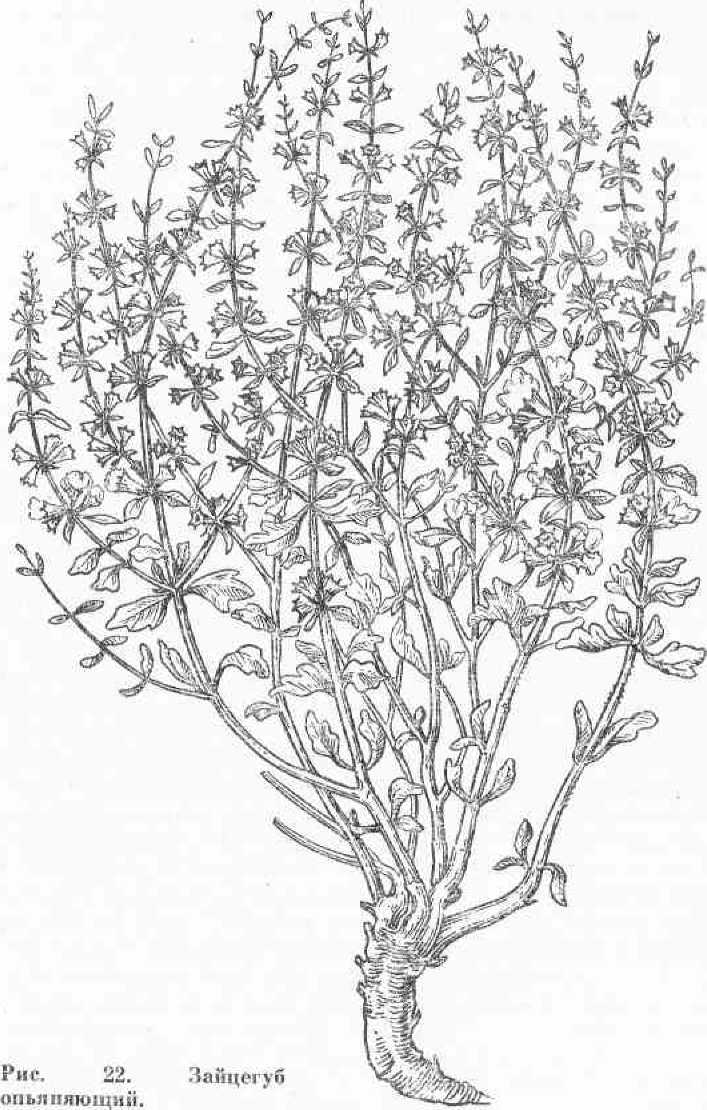

ГАЛЕГА ЛЕКАРСТВЕННАЯ — (КОЗЛЯТНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ) — GALEGA OFFICINALIS L.

Ботаническая характеристика. Семейство бобовые. Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, слабоветвистый, с коротким многоглавым корневищем. Стебли многочисленные, прямостоячие, ветвистые, высотой до 90 см, реже до 1,5 м. Листья с прилистниками, непарноперистые, 5—20 см длиной. Цветки многочисленные светло-голубые или бледно-фиолетовые, собраны в густые, пазушные кисти. Семена продолговатые, гладкие, матовые, длиной 3 мм. Цветет с июня по август.

Распространение. Произрастает в южных районах европейской части СССР, на Кавказе. Встречается по берегам рек, водоемов, среди кустарников, по опушкам лесов, на лугах, вдоль дорог.

Лекарственное сырье. Заготавливают надземную часть растения (траву) и семена. Траву срезают ножом, секатором и сушат обычным способом.

Химический состав. Все органы растения содержат алкалоиды. Из семян выделены алкалоиды галегин, лютеолин и его глико-зид галутеолин, из травы — гл-1-пеганин и 2 — 3 (а-окситримети-лен)-хинехзолон-4. Во всех частях растения имеются сапонины, танин и горькие вещества.

Фармакологические свойства. Активность растения обусловлена наличием алкалоидов. Экспериментально показано, что галегин вызывает сужение зрачка, повышает артериальное давление, сужает сосуды, угнетает моторику кишечника и увеличивает секрецию молока. Алкалоид пеганин обладает антихолинэстераз-ной активностью — сужает зрачок, замедляет ритм и увеличивает амплитуду сердечных сокращений, понижает артериальное давление, усиливает секреторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта, обладает руминаторным действием.

Применение. Препараты галеги используют в качестве мочегонного и потогонного средства, а такясе при лечении диабета в комбинации с другими препаратами. Готовят настой из столовой ложки сырья на стакан кипятка (суточная доза для телят — ориентировочно).

ГЕРАНЬ ЛУГОВАЯ И ЛЕСНАЯ — GERANIUM PRATENSE L.

Народные названия: журавельник, волчьи лапки, костолом, подорешник, боговы грабельки.

Ботаническая характеристика. Семейство гераневые. Многолетнее травянистое растение с косовосходящим корневищем. Стебли прямостоячие ветвистые, высотой 40—100 см. Листья супротивные, пильчатораздельные. Цветки синие или сине-фиолетовые, расположенные попарно на концах разветвленных стеблей. Цветет с июня по сентябрь.

Распространение. Растет на лугах, в лесах, среди кустарников, в сорных местах на большой части территории Советского Союза, кроме Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Лекарственное сырье. Собирают траву во время цветеиия, срезая стебли и сохраняя корневище. Сушат быстро в хорошо проветриваемых местах, по возможности в тени. У герани лесной цветки пурпурные и фиолетовые, цветоножки прямостоячие. У герани луговой — синие или сине-фиолетовые, поникшие. Растение более низкое (30 — 60 см) и растет в средней полосе СССР.

Герань болотная отличается отсутствием железистого опушения.

Химический состав. Герань богата дубильными веществами. В цветках обнаружено свыше 16 % танидов, но особенно богаты ими корневища (более 30 % на сухое вещество). Кроме того, последние содержат красящие вещества, много кальция и неизученное вещество геранин. В листьях — витамин С и каротин, в стеблях — следы алкалоидов.

Фармакологические свойства. Настой травы различных видов герани обладает вяжущим действием, обусловленным наличием большого количества дубильных веществ и каротина. Препараты герани обладают малой токсичностью, а водный экстракт растения в зависимости от доз может оказывать возбуждающее или угнетающее действие на центральную нервную систему.

Применение. Используют отвар корневища, реже настой из травы как хорошее средство против поносов, а также в качестве кровоостанавливающего средства; порошком герани останавливают наружные кровотечения. Герань ценится как хороший медонос. Ориентировочная доза для крупных животных: внутрь 15-20 г.

ГОМФОКАРПУС КУСТАРНИКОВЫЙ (ХАРГ) —

GOMPHOCARPUS РкиИСОЗиБ^Л ^ Вг.

Ботаническая характеристика. Семейство ластовневые. Многолетнее полукустарниковое растение высотой 40 —100 см. Стебли многочисленные прямостоячие, маловетвистые, густооблиственные. Листья супротивные, ланцетные или ланцетно-линейные. Цветки на длинных цветоножках, собраны в зонтиковидные соцветия, венчик белый. Плод — двухлистовка, семена многочисленные продолговатые коричневые.

Цветет в июне — июле, семена созревают в сентябре — октябре.

Распространение. Харг — африканское растение. В Советском Союзе встречается на Черноморском побережье Кавказа (район г. Поти) и в Средней Азии (Ферганская область). Растет па песчано-галечных берегах рек, на побережье моря, залежах н по арыкам.

Лекарственное сырье. Собирают семена и облиственные побеги, из которых получают сердечные гликозиды.

Химический состав. Из семян растения выделены сердечные гликозиды гофрузид, фругозид; в листьях содержатся гликозиды гомфозид, гомфокарпин и др.

Фармакологические свойства. Галеновые препараты растения обладают ясно вырая{енными к а рд и ото ни чес к и м и свойствами (Говоров). Гликозиды действуют на сердечно-сосудистую систему сильнее строфанта и не отличаются от последнего по фармако-динамике. Так, гликозид гомфокарпин обладает биологической активностью — 9090 КЕД в 1 г и эффективно восстанавливает декомпенсацию сердечно-сосудистой системы. В дозе 1 — 2 мг/кг у собак он восстанавливает сердечную деятельность, ослабленную хинином.

Применение. Препараты харга следует рекомендовать при лечении сердечной недостаточности, сопровождающейся понижением артериального давления и отеками, для тонизирования сердечно-сосудистой системы как кардиотоническое средство с типом действия наперстянки — строфанта.

ГОРЕЦ ЗМЕИНЫЙ — POLYGONUM BISTORT A L.

Народные названия: змеевик, раковые шейки, горлянка, завязной корень, сердечная трава.

Ботаническая характеристика. Семейство гречишные. Многолетнее травянистое растение. Корневище толстое змеевиднои-зогнутое, с отходящими от него многочисленными корнями. Стебель узловатый, неветвистый, с прикорневыми листьями, высотою 30—100 см. Листья очередные, черешковые, снизу сизые, сверху темно-зеленые. Цветки мелкие розовые, собраны на верхушке стебля в крупное цилиндрическое густое колосовидное соцветие. Плод — трехгранный орешек. Цветет в июне — июле (цв. табл. III - 2).

Распространение. Произрастает по пойменным сырым лугам, вдоль рек, по заболоченным берегам озер, сырым кустарниковым лугам, в изреженных сырых еловых лесах от Крайнего Севера до степной зоны в европейской части СССР и Западной Сибири. Много растения на Урале. Основные места заготовки — Украинская ССР, Белорусская ССР, Иркутская, Свердловская, Пермская и Вологодская области.

Произрастают также виды: горец мясо-красный (широко представлен во флоре Кавказа), горец красивый (произрастает в Средней Азии), горец эллиптический (распространен на Крайнем Севере, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке) и горец Регеля (произрастает на Дальнем Востоке). Всех пх, по-видимому, применяют и заготавливают, как и горец змеиный.

Лекарственное сырье. Лечебными свойствами обладают корневища, которые заготавливают осенью после отцветания растепни выкапывая их обыкновенной лопатой. Затем очищают от стеблей, листьев и мелких корней, промывают в холодной воде, разрезают на куски длиной до 10 см и высушивают в тени на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. 1'мскладывают корневища тонким слоем и часто переворачивают. Сырье хранят 2 года в сухом месте в мешках или ящиках.

Химический состав. Корневища растений содержат до 25 % дубильных веществ, крахмал, белки, галловую кислоту, эллаго-ную кислоту, провитамин А и другие вещества.

Фармакологические свойства. Препараты змеевика нетоксичны, благодаря наличию дубильных веществ, обладают вяжущим свойством. Последнее развивается медленно по мере расщепления действующих веществ под влиянием пищеварительных соков. Экстракт или отвар корневища в смеси с ольховыми шишками, лапчаткой, кровохлебкой или конским щавелем входит в состав желудочных вяжущих средств. Галловая кислота, находящаяся н корнях, обладает антимикробным действием в отношении кишечной палочки и протея. Эти микроорганизмы при токсической диспепсии и дизентерии усугубляют язвенный процесс. Следовательно, галловая кислота в этих случаях обладает лечебными свойствами (Червяков).

Применение. Горец рекомендуют при расстройствах деятельности желудочно-кишечного тракта, язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, я«елудочных кровотечениях и других заболеваниях, наружно для промывания рта при воспалении слизистой оболочки. В ветеринарной практике отвар горца (1:10) применяют как вяжущее и кровоостанавливающее средство при воспалительных явлениях и кровотечениях в желудочно-кишечном тракте, при алиментарной диспепсии, наружно при воспалении слизистых оболочек рта и носоглотки. Дозы внутрь: лошадям и крупному рогатому скоту 30—80 г, овцам и свиньям 10—20, собакам 2—5, лисицам и песцам 0,5 — 1,5, курам 0,3—1,5 г 3 раза в день. Промышленность выпускает жидкий экстракт. Его применяют внутрь при тех же показаниях, что и корневище: собакам 1—3 г, ягнятам и поросятам 0,2 — 0,6, курам 0,2—0,5 г.

Теленку

Bp.: Decocti rhizomatis Bistortae 40,0— 400,0 Ichthyol 10,0

M.D.S. Внутрь по одному стакану утром и вечером (при гастроэнтерите).

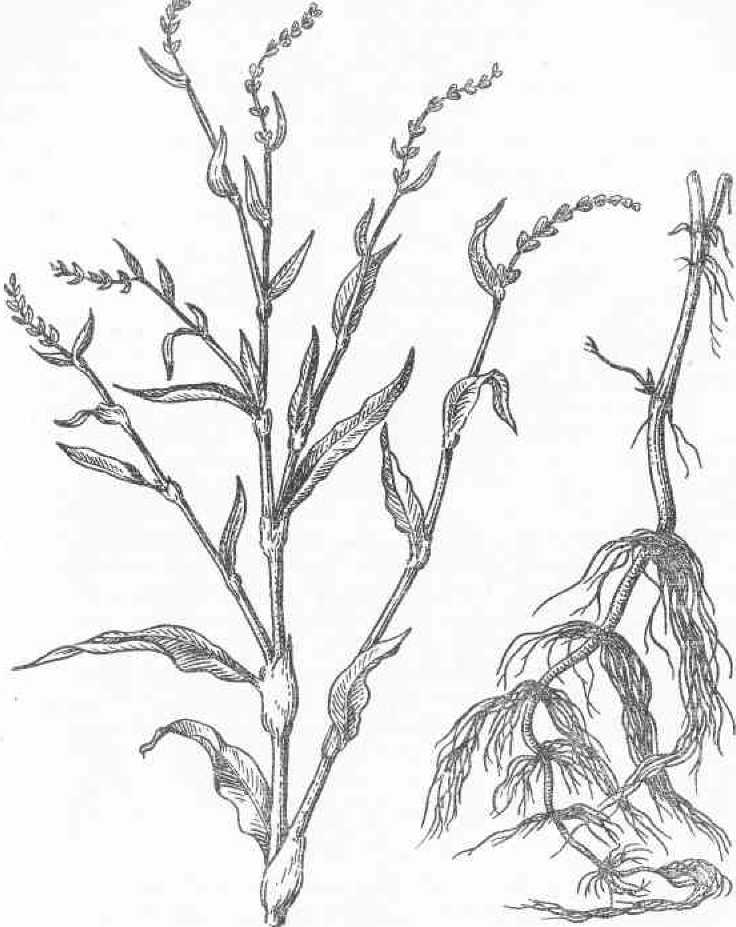

ГОРЕЦ ПЕРЕЧНЫЙ (ВОДЯНОЙ ПЕРЕЦ) — POLYGONUM HYDROPIPER L.

Народные названия: горчик перечный, лягушачья трава, гречиха перечная.

Ботаническая характеристика. Семейство гречишные. Однолетнее травянистое растение. Стебель прямостоячий, высотой до

6 0

см, узловатый, часто красноватый, с

перепончатыми, охватывающими стебель

трубочками. Листья очередные,

продолговато-ланцетовидные, слабоопушенные.

Цветки мелкие зеленые или беловато-розовые,

густоусеянные железками, собраны в

редкую повисшую, прерывистую и узкую

кисть. Плод — трехгранная зерновка.

Растение обладает характерным

горькоперечным вкусом, чем и отличается

от других видов горца. Цветет в июне —

августе (рис. 15).

0

см, узловатый, часто красноватый, с

перепончатыми, охватывающими стебель

трубочками. Листья очередные,

продолговато-ланцетовидные, слабоопушенные.

Цветки мелкие зеленые или беловато-розовые,

густоусеянные железками, собраны в

редкую повисшую, прерывистую и узкую

кисть. Плод — трехгранная зерновка.

Растение обладает характерным

горькоперечным вкусом, чем и отличается

от других видов горца. Цветет в июне —

августе (рис. 15).

Распространение. Произрастает по всей территории Советского Союза по берегам рек, озер, канав, по сырым местам и влажным лугам, как сорняк на огородах.

Лекарственное сырье. Лечебными свойствами обладают стебель, листья и цветки, собранные во время цветения. Верхушки растения длиной до 45 см без грубых нижних стеблей срезают серпом и немедленно сушат, раскладывая рыхлым слоем на подстилке под навесом, на чердаках или в проветриваемом помещении. Хранят до двух лет. Растение ядовито!

Химический состав. Трава содержит эфирное масло, до 3,8 % дубильных веществ, органические кислоты (уксусная, муравьиная, валериановая), до 2,5% флавоноидов (рамназин, рутин, кварцетин и др.), каротин, витамины А, С, К и другие соединения.

Фармакологические свойства и применение. Растение используют как кровоостанавливающее средство, а также для повышения свертываемости крови и уменьшения проницаемости сосудов. Траву водяного перца применяют в акушерско-гинекологиче-ской практике при маточных послеродовых кровотечениях, субинволюции матки, при кровотечениях из мелких сосудов и капилляров желудка, кишечника, иногда при поносах. Назначают внутрь в форме настоя: свиньям 1—5 г, собакам 0,5—2 г.

Промышленность выпускает жидкий экстракт водяного перца, представляющий прозрачную, зеленовато-бурого цвета жидкость с ароматическим запахом и горьким вкусом. Дозы экстракта: свиньям 0,5 — 2 г, собакам 0,2—1 г.

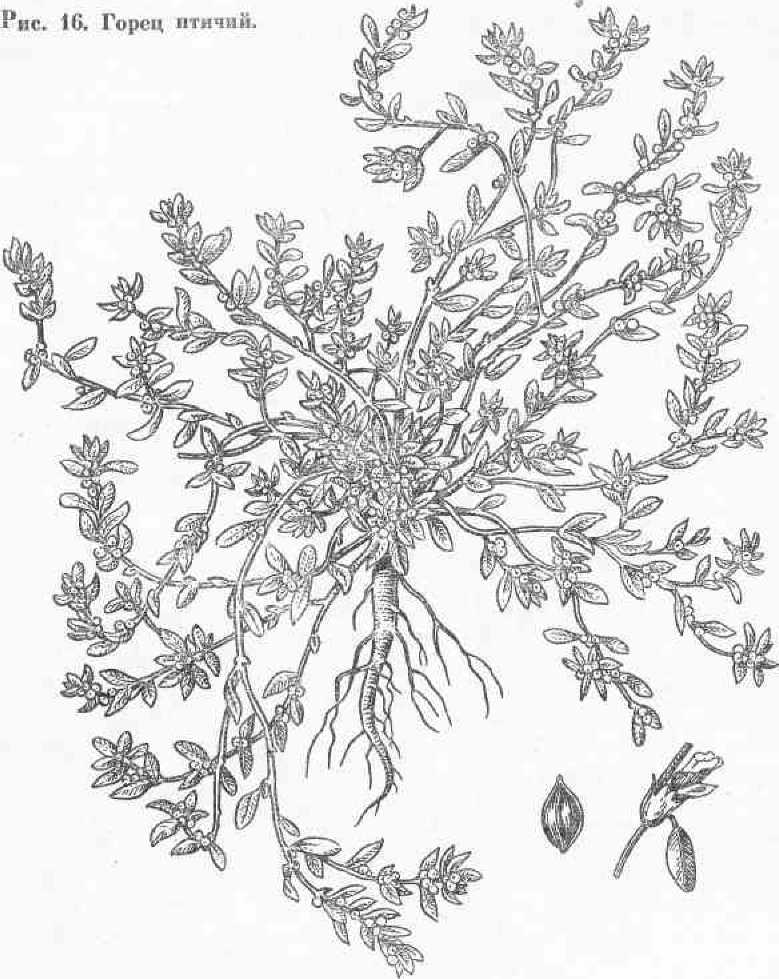

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ — POLYGONUM AVICULARAE L.

Народные названия: спорыш, птичья гречиха, гусиная трава.

Ботаническая характеристика. Семейство гречишные. Однолетнее низкорослое травянистое растение с сильноветвистым, прямым, чаще лежачим стеблем. Корень толще ветвей, стержневой, маловетвистый. Листья эллиптические, цельнокрайные, очередные, мелкие. Цветки мелкие, невзрачные с беловато-зеленым (розовато-зеленым) околоцветником. Плод — орешек. Цветет с июля до поздней осени (рис. 16).

Распространение. Как сорняк растет по всей территории Советского Союза, особенно много его в средней полосе европейской части. Встречается на полях, огородах, по дорогам, выгонам, в населенных пунктах у жилищ.

Лекарственное сырье. Заготавливают все растение. Отдельно собирают корни и надземную часть. Траву в фазе цветения длиной до 40 см срезают ножом, серпом или секатором, густые заросли скашивают. Очищают от примесей, пожелтевших и пораженных листьев, почвы и сушат в помещениях с хорошей вентиляцией, раскладывая сырье тонким слоем (2—3 см) и периодически перемешивая.

Срок годности травы 2 года.

Химический состав. В траве содержатся большое количество аскорбиновой кислоты, каротин, витамин К, флавоноловый глико-

зид авикулярин, соединения кремниевой кислоты, сахара, слизи, белковые, дубильные и другие вещества.

Фармакологические свойства. Галеновые формы растения при внутривенном введении понижают артериальное давление, усиливают дыхание и сократительную способность матки, повышают свертываемость крови и увеличивают диурез. Последний сопровождается выведением с мочой избытка ионов натрия и хлора, что приводит к увеличению фильтрации в почечных клубочках и замедлению обратной резорбции в канальцах. Наличие в траве кремниевой кислоты, которая выделяется в больших концентрациях с мочой, препятствует образованию мочевого песка и камней.

Дубильные вещества растения обладают противомикробны-ми, противовоспалительными и вяжущими свойствами. Установлено, что галеновые препараты спорыша после назначения внутрь животным уменьшают воспалительные явления в желудочно-кишечном тракте, отрицательно влияют на микрофлору, уменьшают всасывание из кишечника и прекращают диапедезное кровотечение. Одновременно с этим кровоостанавливающему действию способствуют флавоноиды, соединения кремния и дубильные вещества, которые уменьшают проницаемость стенок сосудов и повышают свертываемость крови.

Применение. Галеновые формы растения используют в качестве маточных, кровоостанавливающих средств в послеродовом периоде при недостаточно обратном развитии матки, при маточных кровотечениях, как мочегонное средство. Применяют настои и сборы спорыша при хронических заболеваниях мочевыводящих путей, сопровождающихся ослаблением фильтрационной функции почечных клубочков и появлением в моче минеральных солей, особенно солей щавелевой кислоты. Их назначают при мочекаменной болезни, так как они способствуют отхождению песка и камней, действуя противовоспалительно. Галеновые препараты растения рекомендованы при желудочно-кишечных заболеваниях, сопровождающихся поносом, кровотечениях из сосудов слизистых оболочек желудка и кишечника, заболеваниях печени. Настой горца птичьего готовят из 15 г травы (3 столовые ложки) на 200 мл воды, сохраняют в прохладном месте до двух суток. Ориентировочная доза: для телят '/з—'Л стакана 2 — 3 раза в день перед кормлением, для коров 2—3 стакана на прием.

Трава растения противопоказана при острых воспалениях почек, так как содержащиеся в ней соли кремниевой кислоты их раздражают.

ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ — ОЕЫНАЫА ШТЕА 1_.

Народные названия: горечавка, горчанка.

Ботаническая характеристика. Семейство горечавковые. Многолетнее травянистое растение, с мясистым, толстым, многоглавым корневищем, от которого отходят несколько придаточных корней. Стебель прямой неразветвленный высотой до 1 м.

В первые 2 — 3 года жизни растение образует только прикорневую розетку крупных листьев (длиной около 30 см), а на 3— '( м году появляется стебель с супротивными эллиптическими листьями и крупными желтыми цветками. Они собраны в пучки в пазухах стеблевых листьев. Цветет в июле — августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. В диком виде встречается на высоте 900— 1000 и над уровнем моря в Карпатах, во иногда и в европейской части СССР. Растет по щебенистым склонам и горным лугам,

в молодых редких сосновых лесах, между кустарниками. Культивируют в Ленинградской области и под Москвой (ВИЛР).

Лекарственное сырье. Заготавливают корень и корневище, которые выкапывают лопатами или кирками осенью на 4—5-м году жизни растения. Их очищают от земли и мелких корешков. Срезают остатки стеблей ножом и промывают в холодной воде. Обсохшие корни разрезают на куски длиной 20—50 см, а толстые части — вдоль на две половины и сушат на чердаках под железной крышей или в сушилках при температуре 35—40 °С. Высушенные корни гигроскопичны, и их хранят в хорошо закрытой таре.

Химический состав. Растение содержит гликозиды генцио-пикрин и амарогенцин, которые обусловливают горький вкус ее корней. Кроме того, в корнях находят алкалоид генцианин, жирное масло (до 6 %), пектиновые вещества, смолы и слизь.

Фармакологические свойства. Горькие вещества растения, особенно генциопикрин, рефлекторно повышают возбудимость пищевого центра к вкусовым раздражителям и тем самым усиливают секреторную и моторную активность желудка и кишечника. Это в свою очередь усиливает аппетит, улучшает пищеварение и усвоение корма. Особенно хорошо это действие проявляется при пониженной секреторной функции желудка. В больших дозах горечавка угнетает секрецию желудка.

В экспериментальных условиях на лабораторных животных было показано, что горечавка и ее препараты увеличивают амплитуду маятникообразных сокращений и повышают тонус изолированного отрезка кишечника.

Применение. Растение используют как горечь при различных расстройствах пищеварения, сопровождающихся диспепсическими явлениями, отсутствием аппетита, особенно при расстройствах секреции. Назначают внутрь в форме кашек, настоев, отвара, микстур в дозах: крупному рогатому скоту 10—50 г, лошадям 10—30, мелким жвачным 5 —10, свиньям 2—4, курам 0,1 — 1 г.

ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ (ГОРЧИЦА СИЗАЯ) — BRASSICA JUNCEA (L.) CZERN ET COSSON.

Ботаническая характеристика. Семейство крестоцветные. Однолетнее травянистое растение. Стебель прямостоячий ветвящийся голый, достигающий высоты до 100 см. Корень стержневой слабый. Листья очередные, ланцетные, лировидные или перистораз-дельные. Цветки мелкие желтые, собраны в щитковидную кисть. Плод — линейный, тонкий, бугорчатый стручок. Семена мелкие, шаровидные, черно-сизые или коричневые. Цветет в мае, плоды созревают в июне.

Распространение. Как сорное растение встречается в посевах, по дорогам и близ жилья в черноземной зоне европейской части СССР, на Кавказе, в степных и лесостепных районах Западной Сибири, реже в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в Средней Азии.

Сарснтская горчица — культивируемое масличное растение. 1£о возделывают в Киргизской ССР, Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе.

Из других видов известна горчица белая и черная. У ч е р-н ой горчицы светло-желтые лепестки венчика и более мелкие семена; культивируют ее в южной части Западной Европы. У белой горчицы лировидные листья, сильноопушенный стручок с плоским носиком, крупные светло-желтые семена с гладкой поверхностью.

Лекарственное сырье. Собирают семена горчицы, из которых получают эфирное горчичное масло. Оставшийся после выжимки жмых размалывают в порошок, который в обиходе называют горчицей.

Химический состав. Семена горчицы содержат до 40 % жирного масла, в состав которого входят глицериды ряда органических кислот (олеиновой, линолевой, линоленовой и др.), 20—25 % белка, до 15 % слизи, гликозид синигрин и фермент мирозин.

Фармакологические свойства и применение. При обработке порошка горчицы теплой водой гликозид синигрин под влиянием фермента мирозина расщепляется на глюкозу, аллилгорчичное масло и сернокислый калий. Масло придает горчице специфический запах и жгучий вкус. В практике применяют 2 %-ный раствор горчичного масла в спирте (горчичный спирт) и горчичники в качестве местнораздражающих и отвлекающих средств. Нанесенное на поверхность тела тесто из семян горчицы или горчичники вызывают раздражение чувствительных нервных окончаний, вследствие чего наступает покраснение кожи, что связано с приливом крови к этому участку. Происходит перераспределение крови, способствующее затуханию и уменьшению воспалительных процессов в первую очередь в органах, соответствующих проекции нанесенных горчичников. Горчичное тесто готовят из порошка горчицы, разводя его теплой водой до консистенции густой массы.

Принятое внутрь в малых дозах горчичное масло усиливает отделение желудочного сока, улучшает пищеварение. Семена горчицы входят в состав одного из желудочных сборов, регулирующего деятельность желудочно-кишечного тракта.

В практике семена горчицы в форме теста или горчичников применяют наружно как раздражающее средство при воспалительных явлениях во внутренних органах, в первую очередь при воспалении легких, бронхитах, плевритах, невритах. Внутрь (семена) горчицы черной для улучшения пищеварения дают в дозах: лошадям 20—50 г, крупному рогатому скоту 50—100, мелкому рогатому скоту 5 —10, свиньям 2—5, собакам 0,5—2 г.

ГРАВИЛАТ ГОРОДСКОЙ — GEUM URBANUM L.

ГРЕЧИХА ПОСЕВНАЯ — FAGOPYRUM SAGITTATUM С) Li Et

Народные названия: подлесник, порушник, репей дикий, Паникин ца городская.

Ботаническая характеристика. Семейство розоцветные. Многолетнее травянистое растение высотой 25—70 см. Корневище толстое, ползучее, конической формы, красно-бурого цвета. Стебли прямостоячие, слабоветвистые, опушенные мягкими беловатыми волосками. Листья очередные, мягковолосистые. Цветы одиночные на концах стеблей на длинных цветоножках. Лепестки светло-желтые, обратнояйцевидные. Цветет в июне — августе.

Распространение. Произрастает на опушках и полянах, среди кустарников, в садах и парках, вдоль дорог, на мусорных местах, в лесной зоне Западной Сибири, на Южном Урале., в европейской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии.

Лекарственное сырье. Заготавливают корневище с корнями или все цветущее растение. Траву собирают в начале цветения, срезая ее серпом, секатором, ножом, и сушат в тени. Корневище с корнями выкапывают поздней осенью или весной (до начала' отрастания растения) и сушат. Полученное сырье складывают в коробки и хранят в сухом хорошо вентилируемом помещении.

Химический состав. Растение содержит эфирное масло с запахом гвоздики, много дубильных веществ (30—40 %), глико-зидгеин, крахмал, смолистые и горькие вещества, флавоноиды, аскорбиновую кислоту.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают разностороннее действие. Установлено их отхаркивающее, ветрогонное, желчегонное, противорвотное и успокаивающее действие. Кроме того, они также оказывают кровоостанавливающее, обезболивающее, противовоспалительное, антисептическое и ра-нозаживляющее действие.

Применение. Назначают как вяжущее и противовоспалительное средство при различных желудочно-кишечных заболеваниях (катары желудка, кишечные колики, метеоризм, поносы), при заболеваниях печени и желчного пузыря, различных кровотечениях, наружно при воспалительных процессах в полости рта и горла. Молодые листья употребляют как витаминсодержащее сырье. Животным отвар растения (1:10) дают внутрь как проти-вопоносное средство при энтеритах, наружно наносят на раны и язвы в качестве противовоспалительного и кровоостанавливающего средства. Дозы внутрь: отвар (1:10) на один прием крупным животным 200—300 мл, мелким 40—60 мл.

Теленку

Нр.: Infusi herbae Gei urbani 1:10 — 200,0

D.S. Внутрь по '/* стакана 2 раза в день до кормления при диспепсических расстройствах.

Ботаническая характеристика. Семейство гречишные. Однолетнее, почти голое травянистое растение. Стебель прямой голый, в верхней части ветвистый, красноватый или зеленый, высотой 15 — 30 см. Корень стержневой сильноветвистый. Листья очередные, треугольные или яйцевидные. Цветки душистые розовые, собраны в кисти, образующие щитковидную метелку. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. В диком виде неизвестна. Культивируют в средней полосе РСФСР, на Украине, в Белоруссии.

Лекарственное сырье. Собирают верхушки цветущего растения (трава) и семена по мере созревания. Сырье сушат в тени на воздухе или в сушилках при температуре 30—40 °С. Срок хранения 1 год.

Химический состав. В траве обнаружены гликозид рутин, хлорогеновая, кофейная и протокатехиновая кислоты. В семенах — белок, крахмал, сахар, жирное масло, яблочная и лимонная кислоты, минеральные вещества и микроэлементы, витамины Bi, В2, РР и Р.

Фармакологические свойства и применение. Из листьев и травы растения получают витамин Р — рутин. Его применяют для профилактики и лечения гиповитаминоза Р и при заболеваниях, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов, поражений капилляров, связанных с применением антикоагулянтов и салицилатов. Одновременно рекомендуют назначать аскорбиновую кислоту. Рутин — одно из лучших средств, нормализующих проницаемость капилляров. Дозы внутрь: крупному рогатому скоту 0,4—0,6 г, мелкому рогатому скоту 0,05—0,1, свиньям 0,1 — 0,15 г (Червяков, Евдокимов и др.).

ГРЫЖНИК ГЛАДКИЙ — HERNIAR!A GLABRA L.

Народные названия: грыжовник, кильная трава, собачье мыло, нолевое мыльце.

Ботаническая характеристика. Семейство гвоздичные. Однолетнее, двулетнее или многолетнее желто-зеленое травянистое растение, слабоопушенное. Корень слабый тонкий стержневой, ветвистый, одревесневший. Стебли многочисленные, сильноветвистые, распростертые по земле. Листья супротивные, мелкие, обратнояйцевидные. Цветки невзрачные, очень мелкие, желтовато-зеленые. Цветет и плодоносит с июня до осени.

Распространение. Встречается во всех районах европейской части СССР (кроме Крайнего Севера), на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии и на Алтае. Растет преимущественно по пустырям, вдоль дорог, по сухим и песчаным местам.

Лекарственное сырье. Используют надземную часть (траву). Собирают ее в течение всего лета, но лучше в период цветения. Траву подрезают ножом, серпом или секатором на расстоянии 2—3 см от земли. Сушат обычно на открытом воздухе или на чердаках с хорошей вентиляцией, в течение дня несколько раз переворачивая. Срок хранения 2 года.

Химический состав. В траве содержится сапониноподоб-ный гликозид герниарин, герниариесапонин, обладающий гемолитическими свойствами, алкалоид парахинин, метиловый эфир умбеллиферона, кумарин, эфирное масло, флавоноиды рутин, кверцетин.

Фармакологические свойства и применение. Растение обладает спазмолитическими свойствами, которые зависят от присутствия в нем кумарина, оказывает мочегонное действие, что обусловлено наличием флавоноидов. В народной ветеринарии применяют как мочегонное средство (от задержки мочи) по одному стакану свежевыжатого сока или в форме отвара: три горсти сушеной травы заливают двумя стаканами воды, ставят на огонь, пока не укипит половина жидкости, назначают крупным животным 1 — 2 раза в сутки. Грыжник обладает также выраженным вяжущим действием и считается хорошим средством при лечении острых воспалительных процессов мочевого пузыря и его спазмах. Как мочегонное средство его используют при всех видах заболеваний почек. Для этого готовят настой 1:10 травы и назначают телятам, собакам по 1 — 2 столовые ложки 3 — 4 раза в день. Внутрь траву грыжника задают в форме настоя. Дозы: для мелких животных 5—10 г.

В траве грыжника есть сапонины. Поэтому при растирании ее с водой образуется мыльная пена, которую используют для мытья домашних животных (собак).

ГУЛЯВНИК СТРУЙЧАТЫЙ — SISYMBRIUM SOPHIA L.

Народные названия: горчица полевая, струйчатая жеруха, крова-вец, полевая рута, червячник, софиева трава.

Ботаническая характеристика. Семейство крестоцветные. Однолетнее травянистое растение высотой 15—80 см, с неприятным запахом. Стебель прямой ветвистый. Листья дважды- или трижды перисторассеченные, с ушками при основании. Все растение имеет сероватый цвет из-за покрывающих его коротких ветвистых волосков. Цветки мелкие бледно-желтые, собраны в многоцветковые кисти. Семена мелкие сероватые. Цветет в мае — августе, плоды созревают в июне — сентябре.

Распространение. Встречается на Дальнем Востоке, Камчатке, в Сибири, повсеместно в европейской части СССР. Как сорняк растет в озимых посевах, на паровых полях, у дорог, на сорных местах. Чрезвычайно неприхотлив и вынослив.

Лекарственное сырье. Заготавливают семена гулявника. Для этого срезают или обрывают целыми кистями стручки по мере их созревания. Сушат на открытом воздухе, затем протирают, просеивают сквозь сито и собирают семена.

Химический состав. В семенах обнаружено до 30 % жирного масла, до 1,5 % гликозида синегрина. В листьях содержится около 10 мг % каротиноидов.

Фармакологические свойства. Препараты семян гулявника повышают тонус кишечника и усиливают его моторику, что в конечном итоге оказывает послабляющее действие. Кроме того, они усиливают сердечную деятельность и повышают артериальное давление.

Применение. Промышленность выпускает препарат гулявника — жидкий экстракт, который используют как слабительное средство. Для мелких животных его дозы: 10 — 20 капель после кормления. В народной ветеринарии применяют препараты из надземных частей растений — настой травы для промывания гноящихся ран и язв, а измельченные свежие листья в качестве рано-заживляющего средства.

ДЕВЯСИЛ БРИТАНСКИЙ — INULA BRITANICA L.

Народные названия: золотушник, лесная желтуха, золотарник, гарькуша, боровник.

Ботаническая характеристика. Семейство сложноцветные. Многолетнее травянистое растение высотой до 65 см. Стебель прямой, опушенный мягкими волосками. Листья очередно-продолговатые, ланцетные, мягкие, опушенные, верхние с сердцевидным основанием, стеблеобъемные. Цветки — золотисто-желтые корзинки, немногочисленные, в мелком щитке. Плод — пушистая семянка.

Распространение. Растет по берегам рек, островам, на влажных заливных лугах, по опушкам леса, нередко по горным местам и вдоль дорог. Встречается повсеместно в европейской части СССР, на Алтае, Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, Средней Азии и Казахстане.

Лекарственное сырье. Собирают надземную часть растений (траву) в период цветения. Сушат на открытом воздухе, в проветриваемых помещениях без доступа прямых солнечных лучей.

Химический состав. В растении обнаружены эфирное и олан-товое масло, инулин, флавоновые вещества и др.

Фармакологические свойства. Экспериментальными исследованиями, проведенными на кафедре фармакологии Троицкого ветеринарного института (Шагиахметов) на фистульных собаках и телятах, было показано, что однократная дача внутрь настоя 1:10 растения в дозе 10 мл/кг вызвала снижение количества отделяющегося кишечного сока и увеличение его ферментативной активности. Так, активность щелочной фосфатазы увеличилась

у собак на 30,5 — 70,6 %, у телят на 43,46 %, сумма пептидоз v собак на 8 — 9 %, у телят на 4,08—8,9 %. Активность липазы кишечного сока у телят увеличивалась на 191,3 %. Мало изменялась рН среды. В белковых фракциях сыворотки крови наблюдали увеличение гамма-глобулина.

У телят отмечали усиление биоэлектрической активности сердца, что характеризовалось увеличением интервалов К—В, Т —В, уменьшением систолического показателя, у собак — возрастанием зубца Р.

Применение. Настой растения (1:10) в дозе 10 мл/кг назначают при желудочно-кишечных заболеваниях телят (понос). Животным назначали голодную диету — пропускали 2 — 3 выпойки молозива и заменяли его настоем растения в количестве 300 — 500 мл (в зависимости от массы) на одного теленка 3 раза в день в течение 4—6 дней. В последующие дни пастой давали за 30— 40 мин до выпойки молозива.

Проводимые мероприятия позволили сократить падеж телят на 2 %. "

Более ощутимые результаты были получены при назначении еастоя растения в той же дозе по этой же схеме в комплексе с под-титрованным антибиотиком (гидрохлоридом тетрациклина в дозе 10 000 ед/кг) и соблюдением диеты. Продолжительность лечения составила в среднем 2,5—3,5 дня.

Дозы внутрь: телятам в форме настоя (1:10) 10 мл/кг.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ — INULA HELENIUM L.

Народные названия: девясильный корень, девясильник, девяти-сил, чертополох, оман, дикий подсолнечник, дивосил.

Ботаническая характеристика. Семейство сложноцветные. Многолетнее травянистое дикорастущее растение высотой 100— 150 см. Корневище толстое, мясистое, снаружи темно-бурое, внутри беловатое, от него отходят длинные придаточные корни и несколько бороздчатых стеблей. Стебель прямой мохнатый, вверху ветвистый. Листья снизу бархатновойлочные, неровнозубчатые, верхние сидячие яйцевидно-ланцетовидные, нижние эллиптиче--ские. Цветки золотисто-желтые. Цветет в июле — августе (цв. табл. IV—1).

Распространение. Произрастает на опушках светлых широколиственных лесов, в поймах рек, на склонах гор, на сыроватых местах и лугах, среди зарослей кустарника в лесной и лесостепной зонах Урала, Западной Сибири, па Алтае, Кавказе, европейской части СССР и в Белоруссии.

Лекарственное сырье. Используют корни с корневищами. Их копают осенью или ранней весной, отряхивают от земли, срезают и удаляют надземную часть, а затем промывают проточной холодной водой, разрезают на небольшие куски и сушат в тени на открытом воздухе, под навесом, на чердаках или в сушилках при гмнаратуре не выше 40 °С. Сырье раскладывают тонким слоем, часто перемешивают, после сушки перебирают, удаляя побуревшие на изломе, деревянистые, дряблые, а также заплесневевшие корни.

Химический состав. В корнях растения обнаружено эфирное масло, в его состав входят алантолактон, изоалантолактон и др., которые обладают разносторонней фармакологической активностью. Кроме того, установлено наличие алантового масла, полисахаридов, горечей, смол, до 44 % инулина и др.

Фармакологические свойства. Отвар корней обладает антисептическим, отхаркивающим, противовоспалительным, мочегонным, желчегонным, глистогонным и кровоостанавливающим действиями. Его рекомендуют при бронхитах с густыми выделениями, при кашле, при заболеваниях почек и печени, при воспалении желудочно-кишечного тракта.

Применение. Назначают препараты корней девясила в качестве отхаркивающих средств при заболеваниях дыхательных путей, при воспалении слизистой желудка и кишечника как средство, уменьшающее воспалительную реакцию, секреторно-моторную деятельность кишечника, как кровоостанавливающее средство, наружно для лечения нагноившихся ран, язв, экзем. Дозы внутрь: крупным животным 20—30 г, мелким 5—10 г в форме отвара 1:10.

Теленку

Bp.: Decocti radicis Inulae 10,0—300,0 Sir. Althaeae 15,0

M.D.S. По '/2 стакана 3 раза в день (отхаркивающее).

ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ — DIOSCOREA CAUCASICA LIPSKY.

Ботаническая характеристика. Семейство диоскорейные. Многолетняя травянистая лиана. Корневище горнаонтальпое толстое длинное. Придаточные корни длинные и тонкие. Стебли вьющиеся до 2,5—3 м высоты. Листья черешковые, яйцевидно-сердцевидные с заостренной верхушкой. В нижней части стебля расположение листьев мутовчатое, в верхней — очередное или почти супротивное. Цветки мелкие однополые желтовато-зеленые. Плод — трехгнездная голая коробочка. Цветет в мае — июле, плоды созревают и сентябре (рис. 17).

Распространение. Эндемическое растение Кавказа. Произрастает в районе г. Адлера и в нескольких районах Абхазской АССР в дубовых и дубово грабовых лесах. Введена н культуру в Краснодарском крае.

Лекарственное сырье. Заготавливают корневища с корнями весной до начала сокодвижения или поздней осенью во время плодоношения. Их выкапывают киркой, с помощью картофелеуборочных машин. Отделяют надземную часть, удаляют землю и за-

Рис. 17. Дноскорся кавказская.

гнившие, порченные части, разрезают на куски длиною 5 — 7 см и сушат при температуре 60 — 70 °С в помещениях или на чердаках, разостлав тонким слоем. Высушенные корневища светло-бурого цвета снаружи и кремового на изломе.

Химический состав. В корневище содержится до 25 % суммы стероидных сапонинов, среди них диосцин, который расщепляется при гидролизе на глюкозу, рамнозу и диосгенин.

Фармакологические свойства. Экспериментальными исследованиями, проведенными в отделе фармакологии ВИЛР, было показано, что галеновые формы диоскореи понижают у лабораторных животных уровень артериального давления, увеличивают объем коронарного кровотока, усиливают моторную функцию желудка (опыты на собаках с фистулой желудка по Басову) и сокращения изолированного отрезка кишки кроликов и кошек. Механизм этих явлений связан с М-холиномиметическим действием препарата и угнетением хеморецепторов коронарного синуса.

Препараты диоскореи и выделенные отдельные сапонины положительно влияют на течение экспериментального атеросклерола у кроликов: понижают количество холестерина в крови, увеличила ют коэффициент лецитин — холестерин, уменьшают отложение липоидов в коже, на роговице, склере, в артериях, печени и других внутренних органах. Под влиянием сапонинов расширяются периферические сосуды и, как результат этого, понижается артериальное давление, улучшается сердечная деянии,пость, более глубоким становится дыхание.

Применение. Спиртовая настойка диоскореи эффективна при лечении хронического гастрита с пониженной секреторной функцией желудка в стадии обострения; ею успешно профилактиру-ют и лечат атеросклероз сосудов головного мозга, кардиосклероз и общий атеросклероз, используют как гипохолестеринемическое средство, а также для понижения артериального давления.

Промышленность выпускает диоспонин — новогаленовый препарат диоскореи кавказской в форме таблеток. В каждой таблетке содержится 0,1 г диоспонина. Bp.: Tabulettae Diosponini 0,1 D.t.d. N 30

S. По назначению врача при атеросклерозе. Полиспонин — сухой экстракт из корневищ и корней диоскореи пинпопекой. Гигроскопичный аморфный порошок от кремового до коричневого цвета. Препарат обладает умеренным гипохоле-< торинемическим действием — понижает уровень холестерина в крови. Особенно эффективен при лечении начальных стадий атеросклероза. Выпускают в таблетках, содержащих по 0,1 г препарата.

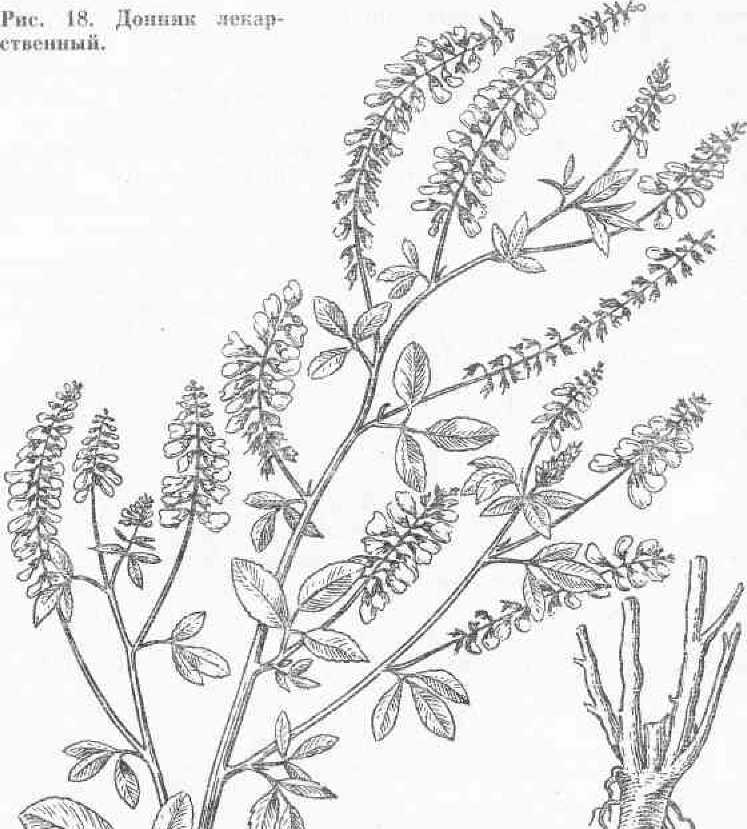

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ — MELILOTUS OFFICINALIS (L.) DESR.

Народные названия: желтый буркун, мольная трава.

Ботаническая характеристика. Семейство бобовые. Двулетнее дикорастущее травянистое растение с мочковатым корнем. Стебель ветвистый деревянистый зеленый высотой до 100 см. Листья тройчатые, сизовато-зеленые, снизу более бледные. Цветы желтые душистые.

Цветет в июне — июле (рис. 18).

Распространение. Растет на залежах, вдоль дорог, на пустырях, реже на полях и лугах как сорняк, в лесных и лесостепных районах европейской части СССР, на Урале, в Сибири и Средней Азии.

Лекарственное сырье. Собирают верхушки растения (траву) во время цветения. Для этого срезают облиственные цветущие верхушки и боковые цветочки растения длиной до 30 см. Сушат на открытом воздухе в тени, под навесами или в хорошо проветриваемых помещениях. Сырье раскладывают тонким слоем и часто переворачивают. Хранят в жестяных коробках с бумажной прокладкой.

Химический состав. Трава растения содержит кумарин, дубильные вещества, гликозид мелилотозид, мелилотовую кислоту, витамин С и др.

Фармакологические свойства. Настой и отвар обладают отхаркивающим, мягчительным, болеутоляющим, ранозаживляю-щим свойством. Кумарин угнетает центральную нервную систему, обладает противосудорожным и наркотическим действием. В больших дозах донник может вызвать отравления: у животных наблюдается рвота, беспокойство и даже паралич.

Применение. Донник рекомендуют по назначению врача при болях в кишечнике и мочевом пузыре, метеоризме, повышенной возбудимости; припарки и компрессы из травы — при нарывах, фурункулах, затвердении молочных желез. Суточная доза: телятам 2 г в форме настоя (1:100).

ДРОК КРАСИЛЬНЫЙ — GENISTA TINCTORIA L.

Народные названия: желтая краска, зеленуха, укропник.

Ботаническая характеристика. Семейство бобовые. Невысокий кустарник (1,5 см) с крепким деревянистым корневищем, от которого отходят прямостоячие прутьевидные немного ребристые стебли. Листья на коротких черешках, мелкие, цельнокрайные. Цветки желтые, собранные на концах ветвей в густые кисти. I Цветет в июне — июле.

Распространение. Растет на песчаных и известковых склонах, в сосновых борах, по опушкам сухих лесов в степной и лесостепной зонах европейской части СССР, в Западной Сибири, на Урале.

Лекарственное сырье. Собирают траву (верхушки стеблей с листьями и цветами) растений в период цветения и сушат обычным способом.

Химический состав. В растении содержатся эфирное масло, алкалоиды (цитизин и др.), в цветах — желтые пигменты, дающие желтую окраску.

Фармакологические свойства. Настой травы обладает сосудосуживающими свойствами, возбуждает дыхание, стимулирует функцию щитовидной железы. Растение ядовито!

Применение. Настой и отвары дрока рекомендуют при болезнях печени, всех видах желтухи, как слабительное, мочегонное средство, при различных кожных заболеваниях, хронических бронхитах. Ориентировочная доза: для крупных животных 15-20 г.

ДУБ ОБЫКНОВЕННЫЙ— GUERCUS ROBUR L.

Ботаническая характеристика. Семейство буковые. Дерево высотой 40 — 50 м с широкораскинутой кроной и темно-коричневой корой на стволе. Листья обратнояйцевидиые на коротких черешках, перистолопастные, темно-зеленые. Цветки мелкие, собраны Ч сережки. Плоды — желуди буроватого цвета, раскалывающиеся по две части, созревают в конце сентября.

Распространение. Произрастает в смешанных лесах, часто с плотными массивами в лесостепной зоне европейской части ссср. На Дальнем Востоке, в Крыму, на Кавказе встречаются другие виды дуба.

Лекарственное сырье. Используют кору дуба. Ее собирают рапном весной во время сокодвижения, когда она легко отделяется от древесины. По времени это примерно совпадает с периодом распускания почек. Кору снимают с поросли, тонких стволов

и молодых ветвей, делая два кольцевых

надреза на расстоянии 25—30 см один от

другого, и соединяют их продольным

надрезом, отделяя кору от древесины.

Стволы старых деревьев, как правило,

покрыты толстым пробковым слоем с

трещинами. Кора таких деревьев непригодна

к заготовке, так как в молодой коре

значительно больше дубильных веществ.

Отделенная от древесины кора свертывается

в желобки или трубки. Ее сушат на открытом

воздухе в тени или под навесом, в

хорошо проветриваемых помещениях,

раскладывая так, чтобы трубки коры не

попадали одна в другую, во избежание

появления плесени и черных пятен в

местах соприкосновения коры. Нужно

следить также и за тем, чтобы в сырье не

попала дождевая вода, так как подмоченная

кора теряет значительное количество

дубильных веществ. При сушке кору время

от времени переворачивают. Хранят ее

до 5 лет в деревянной таре в сухом

месте.

молодых ветвей, делая два кольцевых

надреза на расстоянии 25—30 см один от

другого, и соединяют их продольным

надрезом, отделяя кору от древесины.

Стволы старых деревьев, как правило,

покрыты толстым пробковым слоем с

трещинами. Кора таких деревьев непригодна

к заготовке, так как в молодой коре

значительно больше дубильных веществ.

Отделенная от древесины кора свертывается

в желобки или трубки. Ее сушат на открытом

воздухе в тени или под навесом, в

хорошо проветриваемых помещениях,

раскладывая так, чтобы трубки коры не

попадали одна в другую, во избежание

появления плесени и черных пятен в

местах соприкосновения коры. Нужно

следить также и за тем, чтобы в сырье не

попала дождевая вода, так как подмоченная

кора теряет значительное количество

дубильных веществ. При сушке кору время

от времени переворачивают. Хранят ее

до 5 лет в деревянной таре в сухом

месте.

Химический состав. В коре содержится 10—20 % дубильных веществ, галловая и эллаговая кислоты, до 6 % пектиновых веществ, 13—14 % пентозанов, флавоноид кверцетин, крахмал, слизь и другие вещества, в желудях — крахмал, дубильные и белковые вещества, сахар, жирное масло (до 5 %), в листьях — дубильные вещества, флавоноиды и др.

Фармакологические свойства. Наличие большого количества дубильных веществ, пектина, кверцетина обусловливают противовоспалительное действие коры дуба; вяжущее действие основано на способности дубильных веществ уплотнять клеточные мембраны.

Применение. Отвар коры дуба (1:10) рекомендуют при воспалениях слизистой оболочки полости рта, фарингитах (орошение), воспалениях желудка и кишечника, при желудочно-кишечных кровотечениях. Ожоги кожи лечат более крепкими (1:5) отварами. Дозы внутрь: лошадям и крупному рогатому скоту 25 — 50 г, овцам и свиньям 5—10, собакам 1—5, кошкам и курам 0,2 — 1 г 3 раза в день.

Лошади

Bp.: Decocti corticis Quercus 50,0—500,0

D.S. Для промывания полости рта (при стоматитах).

Лошади