- •Лекция № 1 Основные понятия и сведения о топливе

- •Характеристика топлива

- •Классификация топлива

- •Химический состав топлива

- •3. Теплота сгорания топлива

- •Условное топливо

- •Лекция № 2 Теория горения топлива

- •Общая характеристика процессов горения.

- •Горение газообразного топлива

- •3. Горение жидкого топлива

- •4. Горение твердого топлива

- •Лекция № 3 Расчет горения топлива

- •Определение расхода воздуха.

- •Определение состава и количества продуктов сгорания.

- •3. Определение температуры горения.

- •Лекция № 4 Устройства для сжигания топлива

- •1. Общие принципы выбора рациональных методов сжигания топлива в печах

- •2. Устройства для сжигания газа (горелки)

- •3.Устройства для сжигания жидкого топлива (форсунки)

- •4. Комбинированные газомазутные горелки

- •Лекция № 5 Статика газов

- •1. Общие сведения про газы

- •3. Давление газов

- •4. Распределение давления по высоте печи

- •Лекция № 6-7 Динамика газов

- •1. Особенности движения газов

- •2. Уравнение Бернулли

- •3. Сверхзвуковое движение газов

- •4. Простое сопло и сопло Лаваля

- •5. Свободное и вынужденное движение

- •Струйное течение

- •8. Движение газов в печах

- •Лекция № 8-9 Основы теплопередачи

- •Основные понятия теории теплообмена

- •2. Теплопроводность при стационарном состоянии

- •4. Общие сведения о конвекции

- •5. Конвекция при свободном движении

- •6. Конвекция при вынужденном движении

- •7. Основные понятия и законы теплового излучения

- •8. Угловые коэффициенты

- •9.Теплообмен излучением между поверхностями, разделенными ослабляющей средой.

- •Лекция № 10-11 Нагрев металла

- •Общие сведения

- •2. Окисление стали

- •Обезуглероживание стали

- •Защита стали от окисления и обезуглероживания

- •Процессы, протекающие внутри нагреваемого металла

- •6. Основные положения рациональной технологии нагрева стали

- •7. Характеристика методов расчета нагрева

- •8. Нагрев тел при краевых условиях третьего рода

- •9. Определение выдержки металла

- •10. Принципы скоростного нагрева

7. Характеристика методов расчета нагрева

Ттеоретической базой разработки методов расчета нагрева галла являются решения основных уравнений теплопроводности при различных краевых условиях. Наиболее широкую практическую реализацию имеют краевые условия ІІІ рода. Большую роль в расчетах времени нагрева металла играет критерий Ві. Напомним, что физический смысл и роль критерия Ві, становятся ясными, если его значение записать в таком виде:

.

.

Числитель этого выражения S/λ представляет собой тепловое сопротивление нагреваемого тела (поскольку S - толщина тела, а λ —его теплопроводность), а знаменатель 1/α — также тепловое сопротивление, возникающее при переходе тепла от нагревающей среды к нагреваемому телу. Коэффициент теплоотдачи α, входящий в критерий Ві, характеризует интенсивность передачи тепла от печного пространства к поверхности нагреваемого металла.

При нагреве по толщине металла возникает перепад температур, величина которого тем больше, чем быстрее греется металл. При одних и тех же условиях нагрева перепад температур тем больше, чем толще нагреваемая заготовка. Вместе с тем иногда и массивная заготовка (значительной толщины) может нагреваться как тонкое тело, без возникновения существенного перепада температур. Это происходит в тех случаях, когда заготовка греется медленно, т. е. к поверхности заготовки поступает такое количество тепла, которое может быть передано от поверхности заготовки внутрь ее без существенного повышения температуры поверхности.

Таким образом, разделение тел в соответствии с их поведением при нагреве следует вести не только по их геометрической толщине, но и по тепловой «массивности», которая зависит как от условий нагрева, так и от геометрических размеров. Тепловая массивность дол лен а определяться соотношением внешнего (по отношению к поверхности металла) теплового сопротивления 1/а и внутреннего теплового сопротивления металла S/λ, которые и объединены в критерий Ві .

8. Нагрев тел при краевых условиях третьего рода

Тонкие тела. Обычно в печах передача тепла к поверхности нагреваемого изделия осуществляется конвекцией и излучением.

Если преобладает конвективный переход тепла и, следовательно, справедливо уравнение Ньютона

![]()

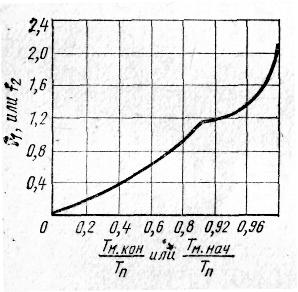

то время нагрева металла определяют по уравнению

![]()

где с — теплоемкость металла, Дж/(кг∙К);

М—масса находящегося в печи металла, кг;

F—поверхность металла, воспринимающая тепло, м2;

α — коэффициент теплоотдачи к поверхности металла, Вт/(м2∙К);

Тп — температура печи, К;

Тм.нач и Тм.кон — температура металла соответственно начальная и конечная, К.

В

тех случаях, когда пре

обладает

передача тепла излучением и справедлив

закон Стефана

—

Больцмана, время

нагрева

тонких изделий следует

определять по выражению,

обладает

передача тепла излучением и справедлив

закон Стефана

—

Больцмана, время

нагрева

тонких изделий следует

определять по выражению,

![]()

где Спр — приведенный коэффициент излучения системы печь — металл, Вт/(м2∙К4).

Массивные тела. Как показано выше, решение дифференциального уравнения теплопроводности для этих условий обычно представляют в виде следующего критериального уравнения:

![]()

Из этих номограмм для определения времени нагрева Необходимо найти критерий Fо = ατ/S 2. Предварительно нужно определить температурный критерий Θ и критерий Bi. При определении значения Ві., а затем и времени нагрева из критерия Fо необходимо правильно выбирать расчетную толщину нагреваемой заготовки. При двустороннем нагреве в качестве расчетной толщины надо принимать половину истинной (геометрической) толщины. При одностороннем нагреве в расчете необходимо учитывать полную толщину заготовки. Теплопроводность металла следует наплодить по средней его температуре за весь период нагрева. Теплоемкость металла принимают по конечной температуре нагрева металла.

Для определения значения Fо из точки на ординате, соответствующей найденному значению Θ, проводят горизонтальную линию до пересечения с линией Вi, соответствующей найденному значению этого критерия. Из полученной таким образом точки пересечения двух линий опускают перпендикуляр и на абсциссе находят искомое значение Fо, из которого определяют время нагрева τ = Fos2/α.

Таким образом, определяется время нагрева при условии, что температура в печи практически одинакова во всех точках рабочего пространства.

Несколько сложнее проводится расчет времени нагрева для печей с постоянной во времени, но переменной по длине рабочего пространства температурой. К таким печам относятся методические печи.

В методической зоне этих печей температура изменяется по длине. Чтобы к расчету времени нагрева в методической зоне можно было применить описываемый метод расчета при краевых условиях III рода, всю зону необходимо разбить на некоторое число участков с усреднением температуры печи в пределах каждого из них. Усредненную температуру следует принимать постоянной в пределах каждого участка и определять соответствующее этому участку время нагрева. Очевидно, что чем больше таких участков, тем более точным (но и тем более трудоемким) будет расчет. Обычно рекомендуется разбивать методическую зону на три участка и определять время нагрева на каждом участке.