- •Лекция № 1 Основные понятия и сведения о топливе

- •Характеристика топлива

- •Классификация топлива

- •Химический состав топлива

- •3. Теплота сгорания топлива

- •Условное топливо

- •Лекция № 2 Теория горения топлива

- •Общая характеристика процессов горения.

- •Горение газообразного топлива

- •3. Горение жидкого топлива

- •4. Горение твердого топлива

- •Лекция № 3 Расчет горения топлива

- •Определение расхода воздуха.

- •Определение состава и количества продуктов сгорания.

- •3. Определение температуры горения.

- •Лекция № 4 Устройства для сжигания топлива

- •1. Общие принципы выбора рациональных методов сжигания топлива в печах

- •2. Устройства для сжигания газа (горелки)

- •3.Устройства для сжигания жидкого топлива (форсунки)

- •4. Комбинированные газомазутные горелки

- •Лекция № 5 Статика газов

- •1. Общие сведения про газы

- •3. Давление газов

- •4. Распределение давления по высоте печи

- •Лекция № 6-7 Динамика газов

- •1. Особенности движения газов

- •2. Уравнение Бернулли

- •3. Сверхзвуковое движение газов

- •4. Простое сопло и сопло Лаваля

- •5. Свободное и вынужденное движение

- •Струйное течение

- •8. Движение газов в печах

- •Лекция № 8-9 Основы теплопередачи

- •Основные понятия теории теплообмена

- •2. Теплопроводность при стационарном состоянии

- •4. Общие сведения о конвекции

- •5. Конвекция при свободном движении

- •6. Конвекция при вынужденном движении

- •7. Основные понятия и законы теплового излучения

- •8. Угловые коэффициенты

- •9.Теплообмен излучением между поверхностями, разделенными ослабляющей средой.

- •Лекция № 10-11 Нагрев металла

- •Общие сведения

- •2. Окисление стали

- •Обезуглероживание стали

- •Защита стали от окисления и обезуглероживания

- •Процессы, протекающие внутри нагреваемого металла

- •6. Основные положения рациональной технологии нагрева стали

- •7. Характеристика методов расчета нагрева

- •8. Нагрев тел при краевых условиях третьего рода

- •9. Определение выдержки металла

- •10. Принципы скоростного нагрева

4. Комбинированные газомазутные горелки

В производственных условиях по различным причинам возможно изменение вида используемого топлива или добавление в случае нехватки топлива одного вида к другому (например, мазута к газу). В настоящее время широкое распространение получили комбинированные газомазутные горелки (форсунки).

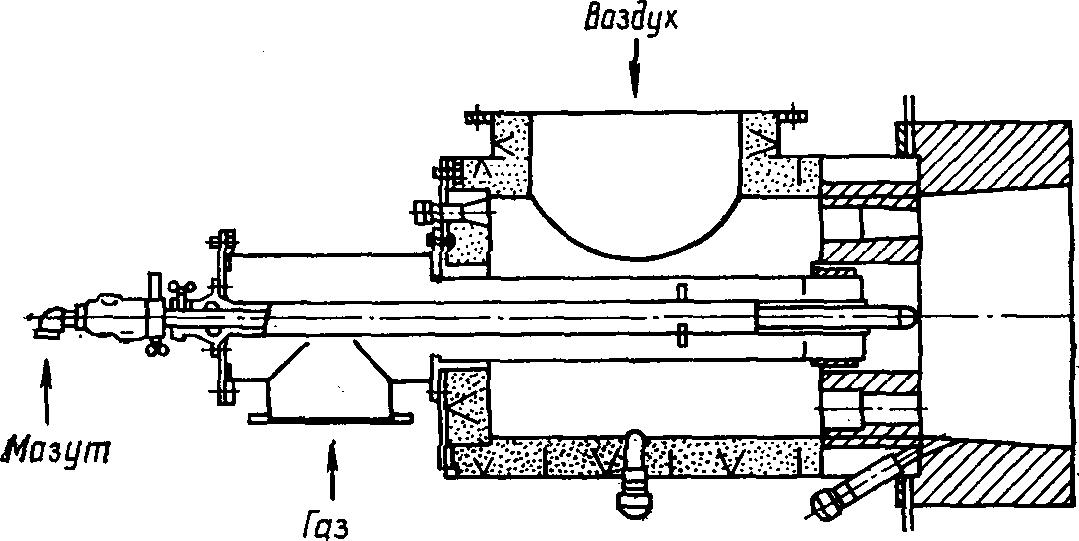

Существуют газомазутные горелки, в которых мазут и газ подаются в зону горения через концентрические, расположенные по оси горелки трубки (рис. 16). Представленная горелка применяется для отопления нагревательных печей. Работает она на мазуте и коксовом газе при давлении газа 980—4900 Па. Допустим подогрев газа до 473 К и воздуха до 773 К.

Рисунок 16 - Газомазутная горелка с осевым подводом газа и мазута

Рисунок 17 - Газомазутная горелка с разобщенным подводом газа и мазута

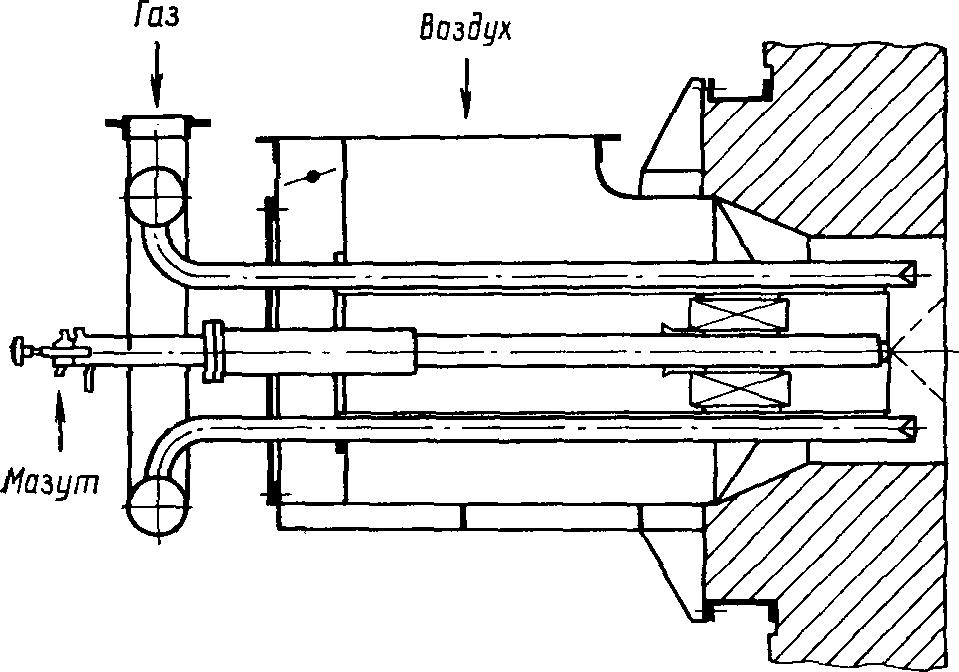

В других газомазутных горелках мазут и газ подаются по необъединенным конструктивно трубкам (рис. 17), причем мазут подается всегда по внутренней трубке, так как он труднее смешивается с воздухом.

Для распыливания мазута в комбинированных газомазутных горелках применяются пар с давлением до 1 МПа и сжатый воздух.

Контрольные вопросы.

Какие общие принципы существуют для выбора рациональных методов сжигания топлива в печах?

В чем заключается процесс работы горелки с полным предварительным смешиванием?

Какие конструктивные особенности горелки с внешним смешением?

Какие требования предъявляются к форсункам?

В чем заключается принцип работы форсунок?

Какие бывают комбинированные газомазутные горелки?

Лекция № 5 Статика газов

План

1. Общие сведения про газы.

2. Основные уравнения статики жидкости и газа.

3. Давление газов

4. Распределение давления по высоте печи

1. Общие сведения про газы

Обычно нетвердые тела разделяют на среды несжимаемые (собственно жидкости) и среды сжимаемые (собственно газы). Однако это не всегда точно, так как капельные жидкости в ряде случаев обладают некоторой способностью сжиматься, а газы во многих практических случаях можно рассматривать как несжимаемые.

Газы в печах находятся под давлением, которое менее чем на 0,2 % отличается от атмосферного. В этих условиях возможное изменение объема вследствие изменения давления ничтожно. Температура в печах в подавляющем большинстве случаев изменяется постепенно, что дает основание на отдельных участках пренебрегать влиянием температуры на объем газа и рассматривать газы как несжимаемые среды. Общим признаком несжимаемости газов является условие p=const. Поэтому в механике газов используются положения гидромеханики, гидравлики и аэродинамики. Явление сжимаемости газов проявляется при высоких (сверхзвуковых) скоростях движения. В этих условиях p≠const.

Относительно газы бывают реальные и идеальные.

Всем жидкостям и газам присуще свойство вязкости, т. е. способность оказывать сопротивление относительному движению (перемещению) частиц. Однако в некоторых газах (кислород, азот, оксид и диоксид углерода и др.) свойство вязкости проявляется слабо и им без большой погрешности можно пренебречь. Кроме того, как это видно из изложенного ниже, математическое описание движения сред с учетом изменения их вязкости столь сложно, что делает неразрешимыми составленные уравнения. Вместе с тем в ряде случаев разумное пренебрежение вязкостью открывает широкие перспективы для математического анализа и получения важных результатов при рассмотрении процессов движения газов.

В реальных газах молекулы подвержены силам взаимодействия и эти газы обладают вязкостью, т.е. свойством оказывать сопротивление относительному движению (перемещению) частиц.

При движении газов свойство вязкости проявляется в возникновении сил внутреннего трения. Всякое трение сопровождается потерей энергии. Поэтому перемещение газов связано с затратой энергии. С увеличением температуры вязкость растет.

2. Основные уравнения статики жидкости и газа.

Статика газов изучает равновесие (состояние покоя) жидкостей и газов. Все силы, действующие на объем газа (жидкости), можно разделить на объемные и поверхностные. К объемным относятся силы, действующие на каждую частицу объема: силы тяжести и силы инерции.

18 Поверхностные

силы

действуют на единицу поверхности

какого-то объема. Такими силами

являются силы давления и трения.

На любой объем покоящейся жидкости

или газа действуют только

силы тяжести и давления. Силы

инерции и трения проявляются

лишь при движении среды. Поэтому

уравнения, Эйлера

для статики справедливы для идеальной

и реальной

жидкости (газа), так как свойство вязкости,

характерное

для реальной среды, проявляется только

при ее движении.

В неподвижном (покоящемся) объеме газа

объемные силы

— силы тяжести — действуют по вертикали,

т. е. в направлении

координатной оси z,

и вызывают

соответствующее

изменение давления.

Поверхностные

силы

действуют на единицу поверхности

какого-то объема. Такими силами

являются силы давления и трения.

На любой объем покоящейся жидкости

или газа действуют только

силы тяжести и давления. Силы

инерции и трения проявляются

лишь при движении среды. Поэтому

уравнения, Эйлера

для статики справедливы для идеальной

и реальной

жидкости (газа), так как свойство вязкости,

характерное

для реальной среды, проявляется только

при ее движении.

В неподвижном (покоящемся) объеме газа

объемные силы

— силы тяжести — действуют по вертикали,

т. е. в направлении

координатной оси z,

и вызывают

соответствующее

изменение давления.

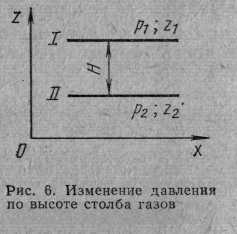

Уравнение Эйлера для статики жидкостей и газов, составленное как баланс изменения энергии 1 м3 газа в направлении координатной оси z, имеет вид

![]()

где ρ — плотность жидкости (газа), кг/м3;

g — ускорение силы тяжести, м/с2;

dρ— изменение (приращение) давления при изменении высоты столба жидкости на величину dz;

dp/dz — градиент давления.

Уравнение представляет собой баланс энергии, при котором изменение потенциальной энергии 1 м3 газа на отрезке dz (левая часть уравнения) приводит к соответствующему изменению давления (правая часть уравнения).

Если уравнение Эйлера решать для каких-то двух сечений z\ и z2, расположенных на расстоянии Н друг от друга, при условии р = const (газ как не сжимаемая жидкость), то можно получить основное уравнение статики жидкостей (газов):

![]()

где р2 и р1 абсолютное давление соответственно в сеченияхI и II, Па;

pgH — геометрическое давление, обусловленное силой тяжести и зависящее от плотности р и высоты Н столба газа, Па;

z1 и z2 — расстояние от произвольно принятого уровня отсчета 0—0 до соответственно сечений I и II, м;

g — ускорение силы тяжести, м/с2.

Как следует из определения, приведенного выше, разность между абсолютным статическим давлением рг газа в сосуде и давлением рв воздуха на том же уровне является статическим давлением:

![]()

Если давление газа в сосуде меньше атмосферного, это означает, что сосуд находится под разрежением. Величина разрежения показывает, на сколько абсолютное давление газа в сосуде меньше атмосферного, т.е.

![]()

Поверхность, в каждой точке которой статическое давление равно нулю (hCT = 0), называют уровнем нулевого избыточного давления.

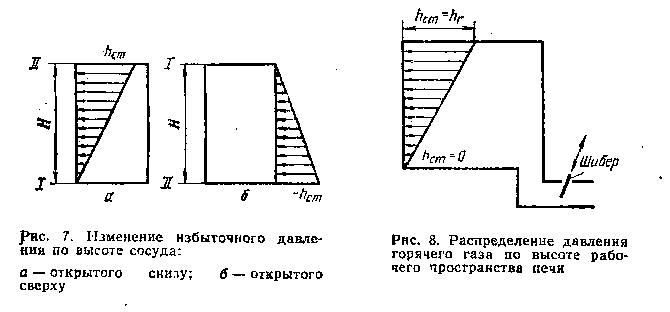

Для печной теплотехники важное значение имеет исследование распределения избыточного давления на стенки сосуда, заполненного горячим газом. Величину избыточного давления на стенки сосуда можно найти с помощью основного уравнения статики газов.

Рассмотрим, как определить статическое давление применительно к сосуду, открытому снизу (рис. 19,а). В сечении I сосуд сообщается с атмосферой, поэтому давление со стороны газа рг равно давлению со стороны воздуха рв и, следовательно, hcт1 = рг1 — рв1 = 0. В сечении II давление со стороны газа рг2 = рв1 - ρгgH, а со стороны воздуха рв2 = рв1 — ρвgH. Статическое давление в сечении II hст2 = рг2 — рв2 = = gH (ρв - ρг). Из этого уравнения видно, что при ρг < ρв стенки сосуда испытывают избыточное давление со стороны газа, величина которого прямо пропорциональна высоте Н и разности плотностей воздуха ρв и газа ρг. Избыточное давление, обусловленное разностью плотностей воздуха и газа, есть геометрическое давление hг, которое в данном случае равно

![]()

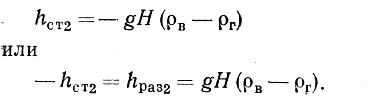

Для сосуда, открытого сверху (рис. 19,б), давление газа в сечении І равно давлению атмосферного воздуха, следовательно:

![]()

Применяя уравнение (10), получаем

Это означает, что при рг < рв избыточное давление в сосуде будет отрицательным, т. е. сосуд будет находиться под разрежением hраз, абсолютное значение которого равно hг, т.е. hpaз = hr = gН (ρв — ρг).

19