- •Isbn 978-5-98724-084-7

- •Оглавление

- •Глава I. Концепция биологически целесообразной физической подготовки

- •Глава II. Физиология соревновательной деятельности в единоборствах.................................30

- •Глава III. Физиология физических качеств человека.................................................................................34

- •Глава IV. Классификация средств и методов тренировки на основе долговременных адаптационных перестроек в организме спортсменов.......................................................................55

- •Глава V. Методы гиперплазии митохондрий

- •Глава VI. Контроль физической подготовленности........................................................108

- •Глава VII. Планирование физической подготовки в макроцикле.........................................114

- •Глава VIII. Особенности питания

- •Глава IX. Профилактика травм...................................151

- •Глава I.

- •Спортивная адаптология

- •1.1.1 Биология клетки (модель клетки)

- •1.1.2 Модель нервно-мышечного аппарата

- •1.1.3 Модель биохимических процессов в клетке (энергетика)

- •1. 1.4 Классификация мышечных волокон

- •Биомеханика мышечного сокращения

- •Сердце и кровообращение

- •Кровеносные сосуды

- •Эндокринная система

- •Глава II.

- •Глава III.

- •3.1 Физиологические основы мышечной силы

- •3.2 Физиологические основы скоростно-силовых качеств (мощности)

- •3.3 Физиологические основы выносливости

- •3.4 Физиологические основы гибкости

- •Глава IV.

- •4.1 Упражнения максимальной мощности

- •4.2 Упражнения околомаксимальной мощности

- •4.3 Упражнения субмаксимальной мощности

- •4.4 Аэробные упражнения

- •4.5 Упражнения максимальной аэробной мощности

- •4.6 Упражнения на уровне анп

- •4.7 Упражнения на уровне аэп

- •4.8 Заключение

- •Глава V.

- •5.1 Методы гиперплазии миофибрилл

- •5.1.1 Методы гиперплазии миофибрилл в мышечных волокнах

- •5.1.1.1 Гиперплазия миофибрилл в гликолитических мышечных волокнах

- •5.1.1.2 Гиперплазия миофибрилл в окислительных мышечных волокнах

- •5.1.1.3 Принципы силовой тренировки

- •5.2 Методы совершенствования проявления

- •5.3 Методы гиперплазии митохондрий в скелетных мышцах

- •5.3.1 Методы гиперплазии миофибриллярных митохондрий

- •5.3.2 Гипертрофия сердечной мышцы (миокарда)

- •5.4. Методы воспитания гибкости

- •Глава VI.

- •6.1 Значение и функции контроля

- •6.2 Методы контроля

- •6.2.1 Лабораторное тестирование

- •6.2.2 Педагогическое тестирование

- •Глава VII. Планирование физической подготовки в макроцикле

- •7.1 Планирование микроциклов физической подготовки борцов

- •7.2 Планирование мезоциклов физической подготовки борцов

- •7.3 Макроцикл физической подготовки в борьбе

- •Глава VIII.

- •8.1 Общие принципы питания спортсменов

- •1. Соблюдение равновесия между энергией, поступающей с пищей, и энергией, расходуемой человеком.

- •2. Удовлетворение потребностей организма в необходимых ему пищевых веществах;

- •3. Адекватный ферментативный набор пищеварительной системы

- •4. Соблюдение режима приема пищи

- •8.2 Питьевой режим

- •8.3 Использование биологическиактивных добавок (бад)

- •8.3.1 Белковые, аминокислотные добавки

- •8.3.2 Углеводные и углеводно-минеральные напитки

- •8.3.3 Витаминно-минеральные комплексы

- •8.3.4 Креатин

- •8.3.5 Адаптогены

- •Глава IX.

5.1.1.3 Принципы силовой тренировки

Типичным примером методики гипертрофии MB является тренировка культуристов. Наибольшим авторитетом пользуется система, разработанная Джо Вейдером (Вейдер Д.,1992). Вейдер (тренер чемпионов) сформулировал принципы, которым мы дали нашу интерпретацию:

Рис. 13-14 Упражнение для сгибателей рук — подтягивания прямым хватом на поясе.

90

Рис. 15-16 Упражнение для сгибателей рук с акцентом на развитие двуглавой мышцы плеча — подтягивания обратным хватом на поясе

Рис. 17-18 Упражнение для сгибателей рук с акцентом на развитие мышц сгибателей пальцев — подтягивания захватом за отвороты

91

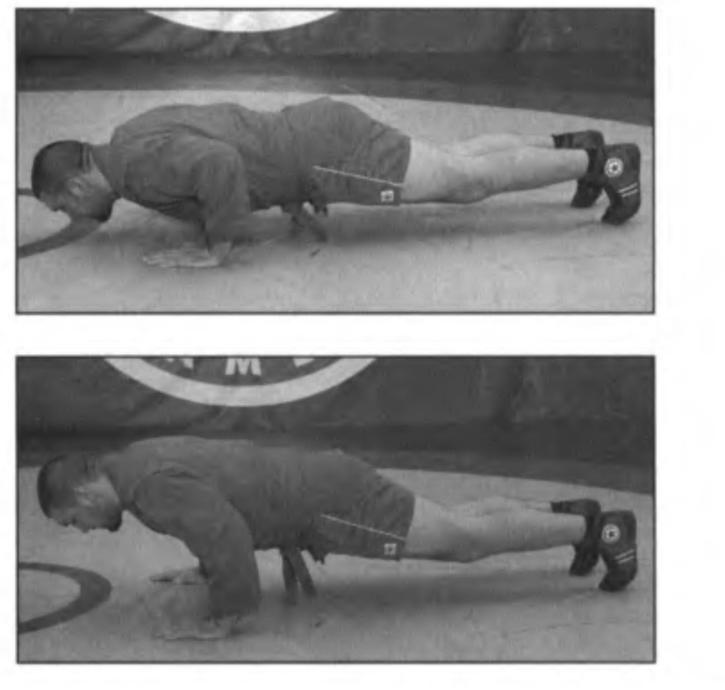

Рис. 19-20 Упражнение для развития трехглавой мышцы плеча — отжимания от пола

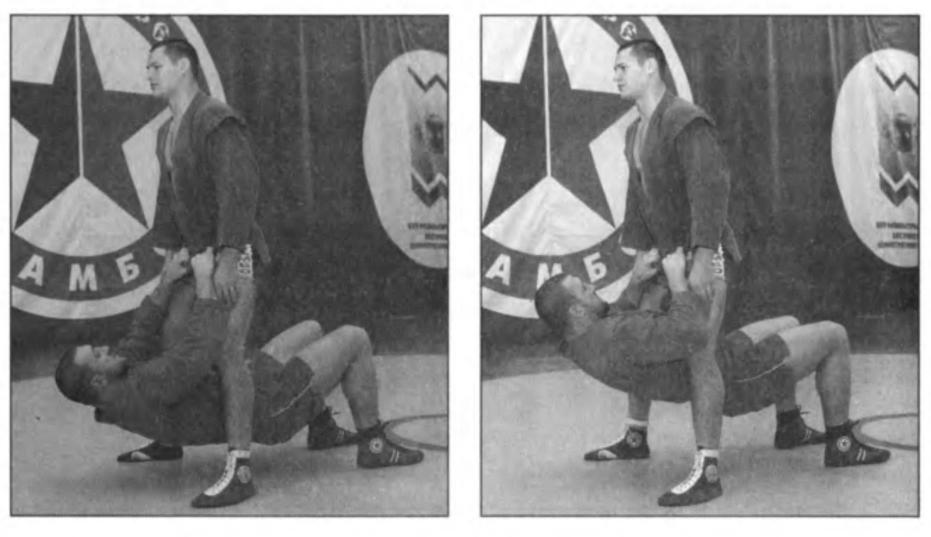

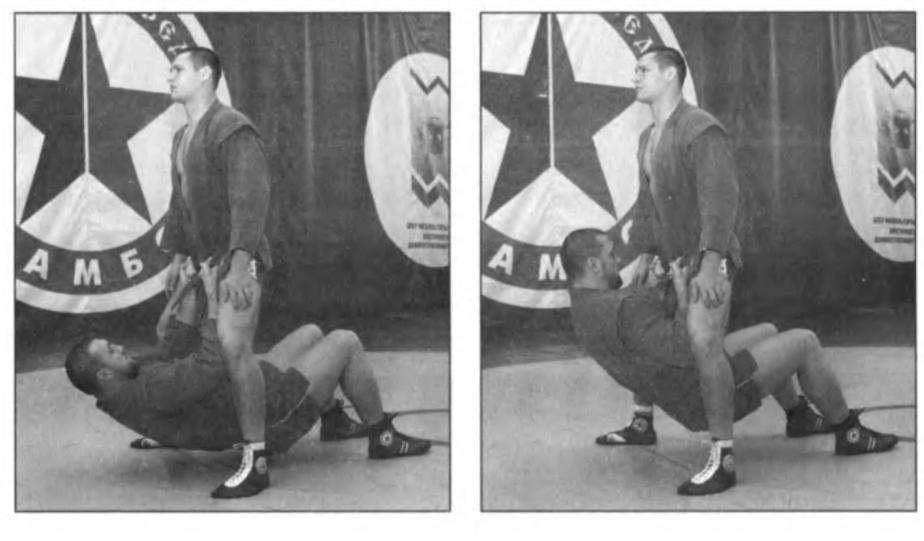

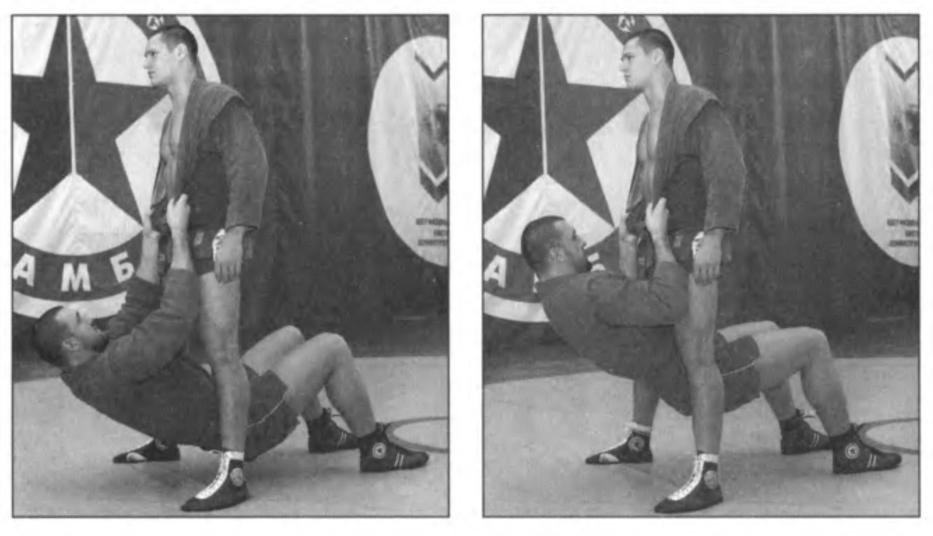

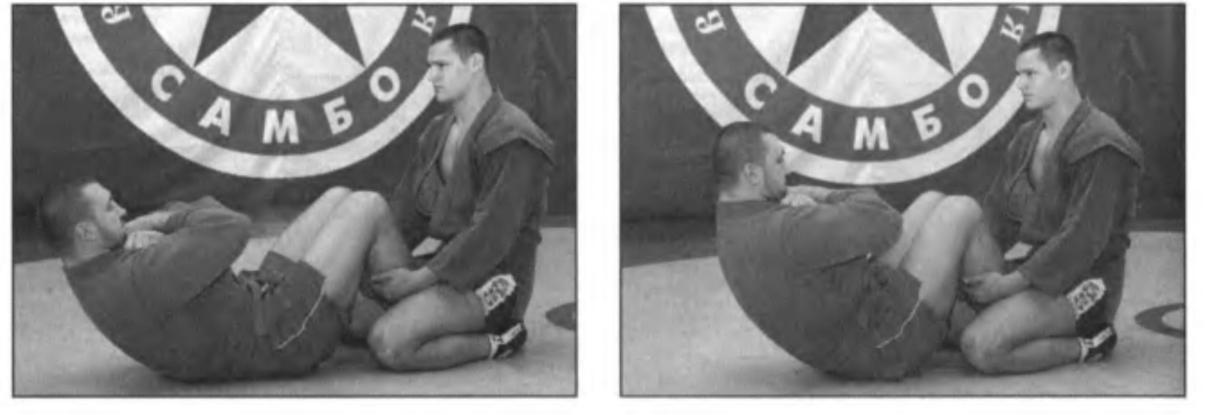

Рис. 21-22 Упражнение для развития прямой мышцы живота — сгибание туловища лежа

Рис. 23-24 Упражнение для развития прямой мышцы живота с акцентом на ее нижнюю часть — сгибание бедер лежа с сопротивлением

92

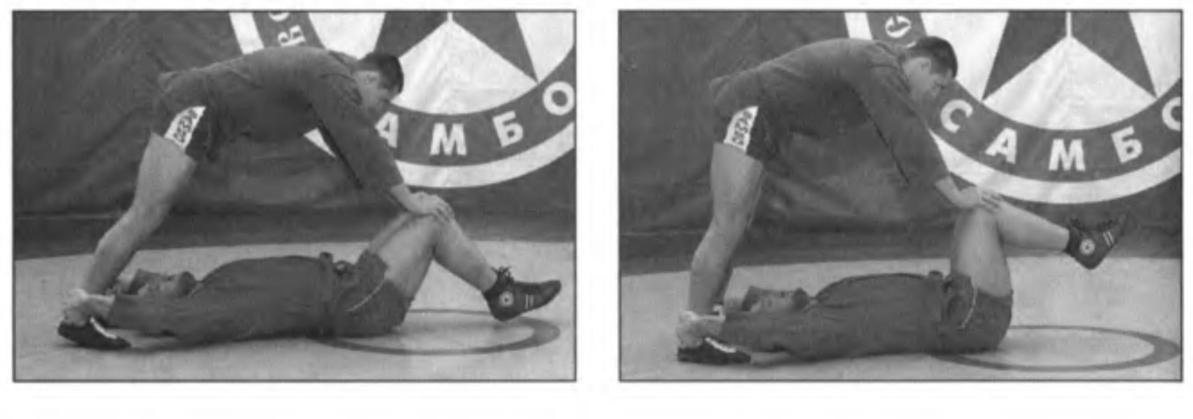

Рис. 25-26 Упражнение для развития мышц разгибателей спины — Гиперэкстензия

Рис. 27-28 Упражнение для развития мышц разгибателей спины,

ягодичной мышцы и мышц задней поверхности бедра — разгибание

бедра лежа на животе

Рис. 29-30 Упражнение для развития двуглавой мышцы бедра — сгибание голени из положения лежа на животе

93

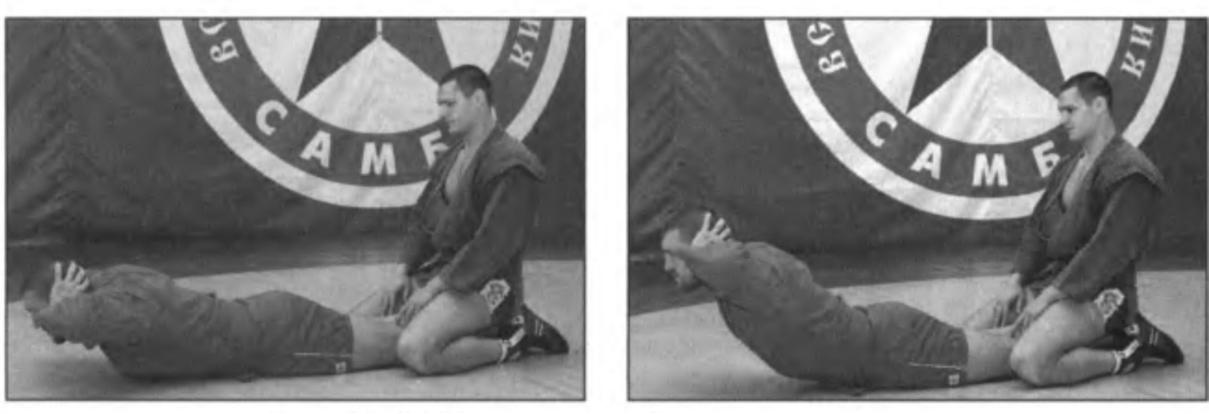

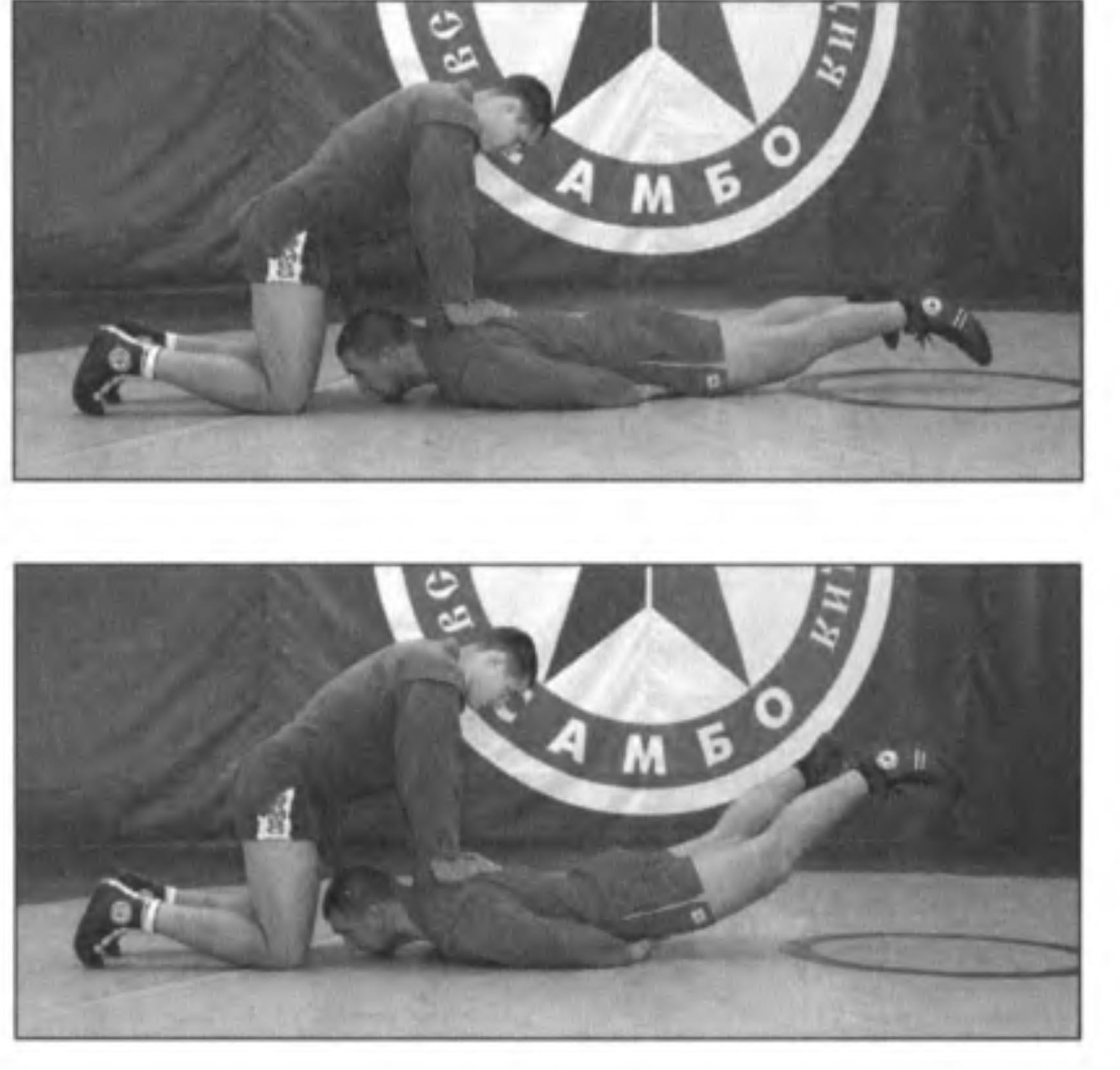

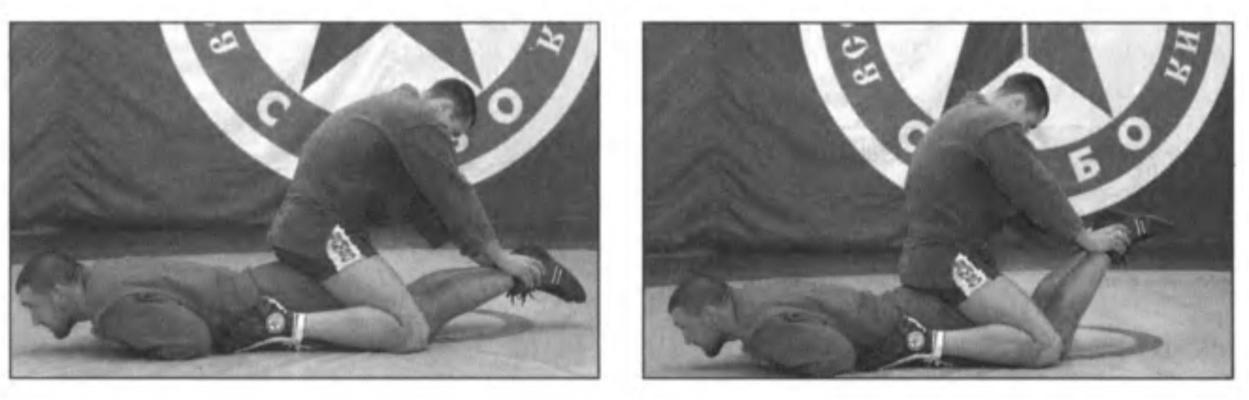

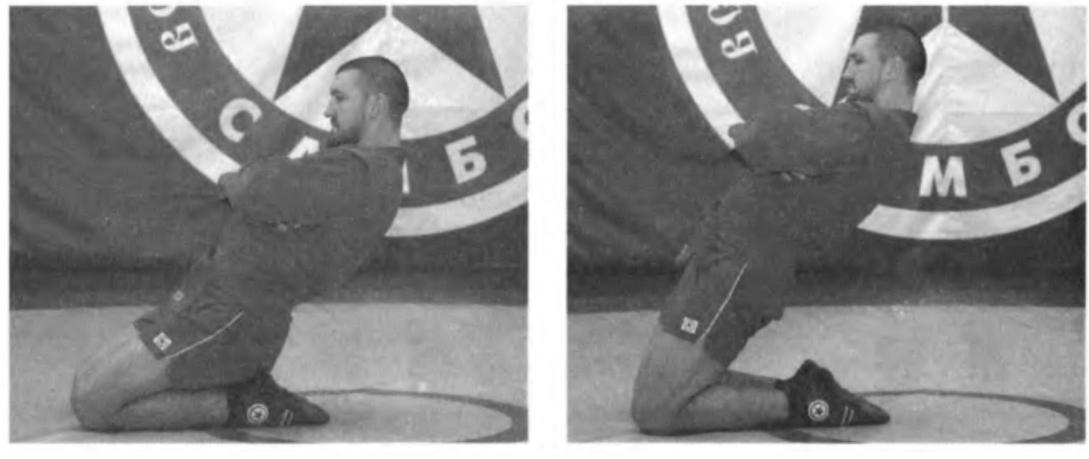

Рис. 31-32 Упражнение для развития четырехглавой мышцы бедра — разгибание бедра из исходного положения сед на пятках

Принцип выбора упражнений и техники его выполнения. В нашей литературе он соответствует принципу специфичности упражнения, который требует четкого понимания биомеханики функционирования опорно-двигательного аппарата во время выполнения упражнения. Само упражнение, структура его выполнения и амплитуда, должны быть адаптированы к анатомическим особенностям атлета.

Принцип качества усилия. В каждом упражнении необходимо достигнуть максимального и полного напряжения, стремиться к сокращению перерывов (отдыха между подходами). Этот принцип повторяет правила, изложенные выше — эффективно то упражнение, которое выполняется до отказа по болевому ощущению, вызывающее предельное расщепление КрФ в мышцах. Уменьшение интервалов отдыха в рамках суперсерии приводит к еще большему расщеплению КрФ по сумме нескольких подходов.

Принцип вынужденных движений. Наибольший эффект достигается при выполнении последних 2-3 повторений, которые могут выполняться даже с помощью партнеров. Этот принцип лишь уточняет принцип качества усилия, т.е. необходимо добиваться максимального расщепления КрФ, чтобы свободный Кр и Н стимулировали синтез РНК.

Принцип предельного стрессового напряжения. Вытекает из принципа качества усилия и вынужденных движений. В добавле-

94

ние, вес придерживается 1-2 секунды в конечной фазе движения при максимально сокращенной мышце. При выполнении силовых упражнений предельное стрессовое напряжение создается с целью максимизации выделения стероидных (анаболических) гормонов.

Принцип приоритета. В каждой тренировке в первую очередь тренируются те мышечные группы, гипертрофия которых является целью. Очевидно, что в начале упражнения гормональный фон и ответ эндокринной системы адекватны, запас аминокислот в MB максимальный, поэтому процесс синтеза РНК и белка идет с максимальной скоростью. В случае тренировки двух мышечных групп в одном занятии, начинать работу необходимо с более крупной группы мышц.

Принцип «накачивания». Заключается в увеличении притока крови к мышце, как верный признак того, что упражнение было выполнено правильно, т.е. в мышечных волокнах накопилось много ионов водорода и свободного Кр.

Принцип негативных движений. Мышцы должны быть активны как при сокращении, так и при удлинении, при выполнении отрицательной работы. Оба принципа в разной форме реализуют идею остановки кровообращения в мышце в течение всего времени выполнения упражнения. В этом случае в ОМ В исчерпывается КрФ, и ресинтез его, при отсутствии 02, идет в ходе анаэробного гликолиза. Следовательно, образуется лактат и ионы водорода. Последние выходят в кровь после расслабления мышцы и взаимодействуют с буферными системами крови, что приводит к образованию неметаболического С02, который действует на хеморецепторы сосудов мышцы и вызывает их расширение.

Принцип суперсерии. Для дополнительного возбуждения упражняемых мышц применяются серии двойные, тройные и многократные практически без отдыха (20-30 с). Этот принцип используется только квалифицированными культуристами. Организация упражнения по суперсерии позволяет увеличить время пребывания свободного Кр в MB, следовательно, должно больше образовываться РНК.

Принцип раздельных тренировок. Требует построения микроцикла подготовки таким образом, чтобы развивающая тренировка на данную мышечную группу выполнялась 1-2 раза в неделю.

95

Обусловлено это тем, что строительство новых миофибрилл на 60-80% длится 7-10 суток (Дин Р., 1981). Поэтому суперкомпенсации после силовой тренировки следует ожидать на 7-15 сутки. Для реализации этого принципа мышцы разбиваются на группы.

Система суперкомпенсации. Рост массы миофибрилл требует 10-15 дней, поэтому силовая тренировка с акцентом на развитие мышц должна продолжаться 14-21 день (две-три недели). За это время должны развернуться анаболические процессы, а дальнейшее продолжение выполнения развивающих тренировок может помешать процессам синтеза. Поэтому для обеспечения процессов суперкомпенсации следует в течение 7-14 дней отказаться от развивающих упражнений и выполнять только тонизирующие, т.е. 1-3 подхода в каждом упражнении.

Принцип неразрывности тренировочного процесса и питания. Выполнение физических упражнений приводит к активизации различных тканей, усилению в них процессов анаболизма и катаболизма. В зависимости от режима питания можно направить ход адаптационных процессов в желаемое русло, например, увеличить массу мышц (прием выше нормы полноценного белка), уменьшить массу жировой ткани (прием ниже нормы углеводов и жиров).

Принцип интуиции. Каждый спортсмен должен опираться в тренировке не только на правила, но и на интуицию, поскольку имеются индивидуальные особенности адаптационных реакций. Против принципа индивидуализации возражений нет. Каким бы опытом или знаниями не обладал тренер или ученый, «природа» остается «умнее». Причинами индивидуальных особенностей адаптационных процессов могут быть различные обстоятельства — наследственность, режим питания, особенности восстановления, скрытые или явные болезни и др.