- •Предисловие

- •1. Скалярные и векторные поля. Операции над векторами.

- •1.1 Классификация полей

- •1.2 Операции над векторами

- •2. Основные положения теории электромагнитного поля

- •2.1 Определение векторов электромагнитного поля

- •2.2 Уравнения Максвелла

- •2.3 Уравнения Максвелла для гармонических колебаний. Комплексные амплитуды

- •2.4 Энергия электромагнитного поля

- •2.5 Граничные условия для векторов поля

- •3. Плоские электромагнитные волны

- •3.1 Характеристики плоской скалярной волны

- •3.2 Плоская электромагнитная волна

- •3.3 Частные случаи распространения плоских электромагнитных волн

- •3.4 Падение плоской электромагнитной волны на границу раздела сред

- •4. Линии передач. Резонаторы

- •4.1 Основные характеристики линий передач (лп)

- •4.2 Коаксиальная линия

- •4.3 Двухпроводная линия

- •4.4 Прямоугольный волновод

- •4.5 Круглые волноводы

- •4.6 Полосковые линии

- •4.7 Световоды

- •4.8 Объемные резонаторы

- •5. Основы теории цепей с распределенными параметрами

- •5.1. Цепи с сосредоточенными элементами и с распределенными параметрами

- •5.2. Решение телеграфных уравнений. Падающие и отраженные волны

- •5.3. Режимы работы нагруженных линий

- •5.4. Круговая диаграмма

- •6. Согласование нагрузок с линиями передачи

- •6.1 Цели и критерии согласования

- •6.2 Согласование методом четвертьволнового трансформатора

- •6.3 Метод параллельного шлейфа

- •7. Матричное описание многополюсников сверхвысоких частот

- •7.1 Многополюсники сверхвысоких частот

- •7.2 Матрицы 4х-полюсника и их свойства

- •7.3 Балансные многополюсники

- •7.4 Некоторые типы балансных восьмиполюсников

- •7.5 Невзаимные многополюсники свч

- •8. Излучение электромагнитных волн

- •8.1 Элементарные источники излучения

- •8.2 Основные электрические характеристики антенн

- •8.3 Типы антенн

- •9. Распространение радиоволн на естественных трассах

- •9.1 Общие замечания

- •9.2 Распространение волн на небольшие расстояния

- •9.3 Распространение ионосферных волн

- •Список литературы

- •620002, Екатеринбург, Мира, 19

6. Согласование нагрузок с линиями передачи

6.1 Цели и критерии согласования

При произвольном соотношении сопротивлений

нагрузки и параметров линии появляется

отраженная волна, которая «не доносит»

часть мощности генератора до нагрузки.

В линии устанавливается режим смешенных

волн, увеличение напряжения до Umax

повышает вероятность электрического

пробоя, увеличение тока до Imax

увеличивает омические потери в проводниках

линии. Устранение или «гашение»

отраженной волны в линии называется

согласованием. Физически согласование

производится следующим образом: в линию

между нагрузкой и генератором искусственно

вводится некоторое препятствие

(неоднородность), которая порождает

дополнительную отраженную волну. Размеры

и место расположения неоднородности

выбираются такими, чтобы дополнительная

отраженная волна и отраженная волна от

нагрузки были равны по амплитуде и

сдвинуты по фазе на π. В результате обе

волны компенсируют друг друга и на

участке линии между неоднородностью и

генератором устанавливается бегущая

волна (|Г|=0). Указанная неоднородность

называется согласующим элементом.

Критерием согласования является полное

отсутствие отражения |Г|=0 ( КСВ =

КБВ = 1). В согласованной лини в каждой

точке линии

![]() ,

|Г| = 0,

,

|Г| = 0,

![]() .

Если линия согласована на одной расчетной

частоте, то согласование называется

узкополосным. При таком согласовании

может быть определена полоса частот

Δf, в пределах

которой выполняется условие

.

Если линия согласована на одной расчетной

частоте, то согласование называется

узкополосным. При таком согласовании

может быть определена полоса частот

Δf, в пределах

которой выполняется условие

![]() .

.

![]() может определяться, например, требованиям

стабильности работы генератора СВЧ.

Полоса Δf

определяется частотными свойствами

нагрузки, но во всех случаях она тем

больше, чем ближе включен согласующий

элемент к нагрузке. Существуют методы

широкополосного согласования. Наиболее

просты и разработаны методы узкополосного

согласования. Расчет согласования

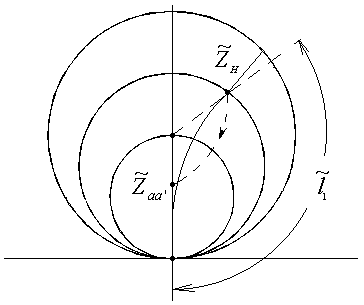

производятся с использованием круговой

диаграммы сопротивлений (проводимостей).

может определяться, например, требованиям

стабильности работы генератора СВЧ.

Полоса Δf

определяется частотными свойствами

нагрузки, но во всех случаях она тем

больше, чем ближе включен согласующий

элемент к нагрузке. Существуют методы

широкополосного согласования. Наиболее

просты и разработаны методы узкополосного

согласования. Расчет согласования

производятся с использованием круговой

диаграммы сопротивлений (проводимостей).

6.2 Согласование методом четвертьволнового трансформатора

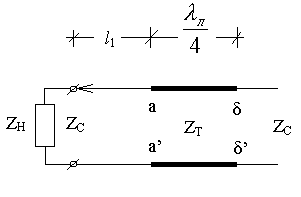

Трансформатором называется отрезок линии с измененным характеристическим сопротивлением - ZТ. Схема согласования приведена на рис. 6.1

Рис. 6.1

Согласование нагрузки

![]() с линией c характеристическим

сопротивлением ZC

производится в два этапа.

с линией c характеристическим

сопротивлением ZC

производится в два этапа.

На первом этапе выбирается такое

расстояние l1

(![]() на рис. 6.2), чтобы в

точках a a’

сопротивление линии было чисто активным.

При этом возможны два варианта. В первом

случае точки а a’ находятся

в пучности напряжения (см. рис. 6.2). Тогда

на рис. 6.2), чтобы в

точках a a’

сопротивление линии было чисто активным.

При этом возможны два варианта. В первом

случае точки а a’ находятся

в пучности напряжения (см. рис. 6.2). Тогда

![]() .

.

Рис. 6.2

Во втором случае точки аа’ находятся

в узле напряжения и

![]() .

.

На втором этапе выбирается значение

ZT.

Так как длина трансформатора равна

![]() ,

то сопротивления на входе и выходе

связаны между собой формулой трансформации

(см. п. 5.3):

,

то сопротивления на входе и выходе

связаны между собой формулой трансформации

(см. п. 5.3):

![]() ,

но Zδδ’

должно равняться ZC

, чтобы линия правее точек δδ’ была

согласована. И так, в случае расположения

aa’ в пучности:

,

но Zδδ’

должно равняться ZC

, чтобы линия правее точек δδ’ была

согласована. И так, в случае расположения

aa’ в пучности:

![]() ,

,

откуда

![]() . (6.1)

. (6.1)

Это характеристическое сопротивление повышающего трансформатора.

В случае, если aa’ находится в точке минимума напряжения, то

![]()

откуда

![]() . (6.2)

. (6.2)

Это сопротивление понижающего трансформатора.

На рис. 6.2 стрелками показано перемещение рабочей точки при движении от ZH до точек aa’.

Метод трансформатора используется обычно при согласовании нагрузок в коаксиальных линиях. Повышающий трансформатор реализуется путем уменьшения диаметра внутреннего проводника (проточка). Понижающий трансформатор реализуется путем увеличения (по сравнению с линией питания) диаметром внутреннего проводника с помощью втулки.