- •Предисловие

- •1. Скалярные и векторные поля. Операции над векторами.

- •1.1 Классификация полей

- •1.2 Операции над векторами

- •2. Основные положения теории электромагнитного поля

- •2.1 Определение векторов электромагнитного поля

- •2.2 Уравнения Максвелла

- •2.3 Уравнения Максвелла для гармонических колебаний. Комплексные амплитуды

- •2.4 Энергия электромагнитного поля

- •2.5 Граничные условия для векторов поля

- •3. Плоские электромагнитные волны

- •3.1 Характеристики плоской скалярной волны

- •3.2 Плоская электромагнитная волна

- •3.3 Частные случаи распространения плоских электромагнитных волн

- •3.4 Падение плоской электромагнитной волны на границу раздела сред

- •4. Линии передач. Резонаторы

- •4.1 Основные характеристики линий передач (лп)

- •4.2 Коаксиальная линия

- •4.3 Двухпроводная линия

- •4.4 Прямоугольный волновод

- •4.5 Круглые волноводы

- •4.6 Полосковые линии

- •4.7 Световоды

- •4.8 Объемные резонаторы

- •5. Основы теории цепей с распределенными параметрами

- •5.1. Цепи с сосредоточенными элементами и с распределенными параметрами

- •5.2. Решение телеграфных уравнений. Падающие и отраженные волны

- •5.3. Режимы работы нагруженных линий

- •5.4. Круговая диаграмма

- •6. Согласование нагрузок с линиями передачи

- •6.1 Цели и критерии согласования

- •6.2 Согласование методом четвертьволнового трансформатора

- •6.3 Метод параллельного шлейфа

- •7. Матричное описание многополюсников сверхвысоких частот

- •7.1 Многополюсники сверхвысоких частот

- •7.2 Матрицы 4х-полюсника и их свойства

- •7.3 Балансные многополюсники

- •7.4 Некоторые типы балансных восьмиполюсников

- •7.5 Невзаимные многополюсники свч

- •8. Излучение электромагнитных волн

- •8.1 Элементарные источники излучения

- •8.2 Основные электрические характеристики антенн

- •8.3 Типы антенн

- •9. Распространение радиоволн на естественных трассах

- •9.1 Общие замечания

- •9.2 Распространение волн на небольшие расстояния

- •9.3 Распространение ионосферных волн

- •Список литературы

- •620002, Екатеринбург, Мира, 19

5. Основы теории цепей с распределенными параметрами

5.1. Цепи с сосредоточенными элементами и с распределенными параметрами

На низких и умеренно высоких частотах (до сотен МГц) электронные функциональные схемы выполнены с использованием сосредоточенных элементов: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. Место их положения в схеме локализовано. Такие схемы-цепи называются схемами с сосредоточенными элементами. При переходе к СВЧ размеры элементов уменьшаются, добротность колебательных систем падает, в основном, за счет увеличения омического сопротивления токоведущих частей схемы и за счет эффектов ЭМ излучения элементов. Основной путь построения колебательных систем СВЧ заключается в использовании в качестве элементов отрезков ЛП или, как говорят, цепей с распределенными параметрами. Отрезок ЛП с малыми потерями характеризуются удельными (приходящимися на единицу длины линии) индуктивностью – L’ Гн/м и емкостью – C’ Ф/м. Основные характеристики линии могут быть выражены через эти параметры:

![]() ,

,

![]() .

.

Тем самым устанавливается эквивалентность между волновым описанием процессов в линии и решением на основе эквивалентного представления линии в виде каскадно-включенных звеньев из погонных параметров.

5.2. Решение телеграфных уравнений. Падающие и отраженные волны

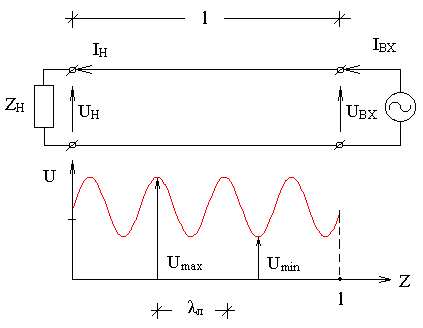

Распространенная схема техники СВЧ приведена на рис. 5.1: нагрузка, характеризуемая комплексным сопротивлением ZH, подключенная к генератору через отрезок линии длиной l c заданными характеристиками β, ZC, α.

Zc

z

Рис. 5.1

Распределение реальных или эквивалентных токов и напряжений вдоль ЛП зависит от соотношения параметров линии и нагрузки. Эти распределения описываются, так называемыми, телеграфными уравнениями. Решение телеграфных уравнений для линии без потерь (α → 0) имеет следующий вид:

![]() ,

(5.1)

,

(5.1)

![]() .

.

Распределение U и I вдоль линии носит периодический характер с периодом равным длине волны в линии - λЛ.

Из уравнений (5.1) можно определить входное сопротивление нагруженной линии, положив z = l:

![]() (5.2)

(5.2)

Физически неравномерный характер распределение тока и напряжения вдоль нагруженной линии объясняется наличием двух волн: прямой (падающей), распространяющейся от генератора к нагрузке, и обратной (отраженной), распространяющейся в обратном направлении. Взаимодействие (интерференция) этих волн приводит к образованию пучностей (максимумов) и узлов (минимумов). В первом случае волны складываются в фазе, во втором – в противофазе.

Заменяя в первом уравнении (5.1) cos(βz) и sin(βz) по формулам Эйлера через экспоненты, можно объединить слагаемые, содержащие в качестве множителя e+jβz - это подающая волна с амплитудой U+ , второе слагаемое с e-jβz - это отраженная волна с амплитудой U- .

Для установления соотношения между этими волнами вводится коэффициент отражения, модуль которого

![]() (5.3)

(5.3)

меняется в интервале от 0 до 1.

В максимумах волны складываются в фазе

![]() ,

в минимумах – в противофазе:

,

в минимумах – в противофазе:

![]() .

Параллельно с Г вводится еще один

параметр – коэффициент стоячей волны:

.

Параллельно с Г вводится еще один

параметр – коэффициент стоячей волны:

![]() . (5.4)

. (5.4)

Пределы изменения коэффициента: 1 ≤ КСВ ≤ ∞. Иногда пользуются обратной величиной – коэффициентом бегущей волны - КБВ =1⁄КСВ. КСВ используется на практике для определения режима работы нагруженной линии с использованием измерительной линии, способной с помощью перемещающегося зонда регистрировать UMAX и UMIN. Коэффициент отражения определяется расчетным путем, в соответствии с формулой (5.4)

Если нагрузка является чисто активной (ZH = RH), то КСВ может быть определен расчетным путем:

![]() ,

,

![]() ;

(5.5)

;

(5.5)

![]() ,

,

![]() .

.

При произвольном соотношении падающей и отраженной волн в линии устанавливается режим смешенных волн. Если отражений нет (Г = 0), в линии устанавливается режим бегущей волны – распределение напряжения и тока вдоль линии равномерное. В случае, если амплитуда отраженной волны равна амплитуде падающей (|Г| = 1), в линии устанавливается режим стоячих волн – синусоидальное или косинусоидальное распределение модуля напряжения и тока.

Выше было отмечено, что решение телеграфных уравнений (5.1) записываются для реальных или эквивалентных напряжений и токов. Для всех типов колебаний, кроме Т, U и I - эквивалентные значения определяются в соответствии с законом Ома по значению мощности, переносимой рассматриваемой волной.