- •Курсовая работа

- •Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. А. Н. Туполева

- •1.1.Теория телескопической системы.

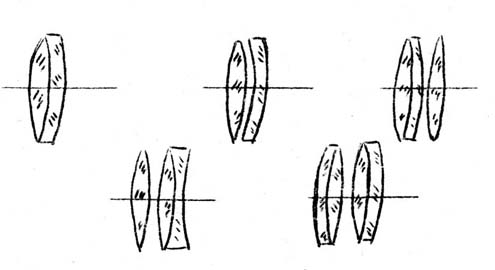

- •Оптическая схема трубы с линзовой оборачивающей системой. 1-объектив; 2, 3 - линзы оборачивающей системы; 4 - окуляр

- •1.2.Увеличение и разрешающая способность телескопической системы

- •1.3 Объективы и окуляры зрительных труб.

- •Объективы телескопических систем.

- •1.4.Типовые схемы зрительных труб и их расчёт.

Оптическая схема трубы с линзовой оборачивающей системой. 1-объектив; 2, 3 - линзы оборачивающей системы; 4 - окуляр

1.2.Увеличение и разрешающая способность телескопической системы

Рассмотрим основные характеристики телескопических систем.

Видимое увеличение телескопической системы можно выразить через отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра:

Если

видимое увеличение положительное (![]() ),

то изображение прямое. Если видимое

увеличение отрицательное (

),

то изображение прямое. Если видимое

увеличение отрицательное (![]() ),

то изображение перевернутое. Увеличение

измеряется в кратах, то есть в разах.

Увеличение телескопических систем

может быть от

),

то изображение перевернутое. Увеличение

измеряется в кратах, то есть в разах.

Увеличение телескопических систем

может быть от ![]() для

подзорных труб или биноклей до нескольких

сотен и тысяч для астрономических

телескопов.

для

подзорных труб или биноклей до нескольких

сотен и тысяч для астрономических

телескопов.

Угловое поле зрения телескопической системы зависит от углового поля окуляра и видимого увеличения:

![]()

Угловое

поле окуляра обычно находится в

пределах 50

- 70°,

видимое увеличение большинства

телескопических систем не превышает ![]() ,

поэтому угловое поле телескопических

систем не превышает 10°.

,

поэтому угловое поле телескопических

систем не превышает 10°.

Диаметр выходного зрачка определяется зрачком глаза:

![]()

При наблюдении объектов через телескопический прибор глаз должен располагаться в плоскости выходного зрачка, тогда весь свет, входящий в объектив под разными углами к оси, попадет в глаз. Телескопические системы, предназначенные для наблюдений в дневное время, должны иметь выходные зрачки 2-5 мм, а в сумеречное время 5-7 мм.

Диаметры входного и выходного зрачков телескопической системы связаны между собой через видимое увеличение:

![]() .

.

Разрешающая способность зрительной трубы оценивается по формуле:

![]()

Например, при V = 20x ψ = 3″; под таким углом виден предмет размером 5 см на расстоянии 3.3 км; человеческий глаз может видеть этот предмет на расстоянии всего 170 м.

1.3 Объективы и окуляры зрительных труб.

Фокусировка окуляров.

Телескопическая система настраивается и отслеживается непосредственно при помощи глаза наблюдателя, а значит система визуальная. Поэтому, для того чтобы глаз наблюдателя не утомлялся и работал без аккомодаций, создаваемое телескопической системой изображение предмета должно находится в бесконечности. Следовательно, пучки лучей в пространстве изображений должны быть параллельными, а апертурный угол в пространстве изображений равен нулю.

Основными

оптическими характеристиками

телескопической системы являются

видимое увеличение , диаметр входного

зрачка D`, угловое поле 2 .

К дополнительным характеристикам

относят разрешающую способность, длину

системы по оптической оси и положение

выходного зрачка. Телескопическая

система, как минимум, должна состоять

из двух компонентов, первый из которых,

обращенный к рассматриваемым объектам,

называется объективом, а второй,

обращенный к глазу наблюдателя, -

окуляром.

.

К дополнительным характеристикам

относят разрешающую способность, длину

системы по оптической оси и положение

выходного зрачка. Телескопическая

система, как минимум, должна состоять

из двух компонентов, первый из которых,

обращенный к рассматриваемым объектам,

называется объективом, а второй,

обращенный к глазу наблюдателя, -

окуляром.

Объектив - часть оптической системы, обращенный в пространство предметов и образующий действительное изображение. Требуемое качество изображения определяется разрешающей способностью объектива, состоянием абберационной корректности и рядом других факторов, обеспечивающих выбор марки стекол и подбором радиуса кривизны его линз. Чем выше требуемое качество изображения, тем ниже относительное поле объектива.

Окуляр - часть оптической системы, обращенный к глазу наблюдателя и образующий действительное изображение. Большинство окуляров - положительны, т.е. собирают проходящие через них пучки лучей света. Оптические свойства окуляра характеризуются: фокусным расстоянием f' и угловым оптическим увеличением Г' - отношением тангенса угла, под которым видно мнимое изображение в окуляр, к тангенсу угла, под которым глаз без окуляра видел бы на экране или фотослое промежуточное изображение.

В телескопической системе выделяют три основные схемы хода лучей, используемых в современных оптических приборах.

Двухлинзовый объектив был рассмотрен выше без учета подложек ДЛ, которые обязательны в схеме. Покажем, что введение плоскопараллельных подложек принципиально не изменяет аберрационных характеристик объектива, хотя и существенно влияет на расчет конструктивных параметров системы.

Двухлинзовый объектив с четырьмя сферическими поверхностями дает примерно такое же качество изображения, как и рассмотренная выше простая линза с одной асферической ( эллипсоидальной) и одной сферической поверхностью; его пропускание, вследствие потерь на отражение, примерно на 10 % ниже, чем у простой линзы.

При изготовлении двухлинзового объектива фотокамеры конструктор использовал рассеивающую линзу о фокусным расстоянием Д5 см, поместив ее на расстоянии / 45 см от пленки. Где необходимо поместить собирающую линзу с фокусным расстоянием / 28 см, чтобы на пленке получалось резкое изображение удаленных предметов.