- •Федеральное агентство по образованию

- •Рецензенты:

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I. Основные классы химических соединений, входящие в состав живой материи глава 1. Белки

- •1.1. Функции белков

- •1.2. Аминокислотный состав белков

- •1.3.Структурная организация белков

- •1.4. Физико-химические свойства белков

- •1.5. Классификация белков

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 2. Нуклеиновые кислоты

- •2.1. Химический состав нуклеиновых кислот

- •2.2. Структура нуклеиновых кислот

- •2.2.1. Структура днк

- •2.2.2. Структура рнк

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 3. Ферменты

- •3.1. Классификация ферментов и номенклатура

- •3.2. Активный центр ферментов

- •3.3. Механизм действия ферментов

- •3.4. Кинетика ферментативных реакций

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 4. Витамины

- •4.1. Классификация витаминов

- •4.2. Витамины, растворимые в жирах

- •4.3. Витамины, растворимые в воде

- •4.4. Витаминоподобные вещества

- •4.5. Антивитамины

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 5. Углеводы

- •5.1. Классификация углеводов

- •5.2. Моносахариды

- •Моносахариды

- •5.3. Олигосахариды

- •5.4. Полисахариды

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 6. Липиды

- •6.1. Классификация липидов

- •6.2. Жирные кислоты

- •6.3. Глицериды

- •6.4. Воска

- •6.5. Фосфолипиды

- •6.6. Гликолипиды (гликосфинголипиды)

- •6.7. Стероиды

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 7. Гормоны

- •7.1. Классификация гормонов

- •7.2. Гормоны гипоталамуса

- •7.3. Гормоны гипофиза

- •7.3.3. Гормоны передней доли гипофиза.

- •7.4. Гормоны паращитовидных желез (паратгормоны)

- •7.5. Гормоны щитовидной железы

- •7.6. Гормоны поджелудочной железы

- •7.7. Гормоны надпочечников

- •7.8. Половые гормоны

- •7.9. Гормоны вилочковой железы

- •7.10. Гормоны насекомых

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 8. Молекулярные механизмы гормонального сигнала

- •8.1. Механизм действия стероидных гормонов

- •8.2. Механизм действия гормонов пептидной природы

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Часть II. Обмен веществ и энергии в организме

- •Глава 9. Обмен нуклеиновых кислот

- •9.1. Синтез пуриновых нуклеотидов.

- •9.2. Синтез пиримидиновых нуклеотидов

- •9.3. Биосинтез нуклеиновых кислот (биосинтез днк)

- •Распад нуклеиновых кислот

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 11. Обмен белков

- •10.1. Пути распада белков

- •10.2. Судьба всосавшихся аминокислот

- •10.3. Обезвреживание аммиака в организме

- •10.4. Биосинтез белка

- •Генетический кодовый «словарь»

- •10.4.1. Этапы синтеза белка

- •10.5. Регуляция синтеза белка

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 11. Обмен углеводов

- •11.1. Переваривание и всасывание углеводов

- •11.2. Синтез и распад гликогена

- •11.3. Окисление глюкозы

- •11.3.1. Гликолиз

- •Глюкоза Молочная кислота (2 мол)

- •11.3.2. Цикл Кребса

- •11.3.3. Цепь переноса электронов

- •11.4. Глюконеогенез

- •11.5. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 12. Обмен липидов

- •12.1. Переваривание и всасывание липидов

- •12.2. Окисление жирных кислот

- •12.3. Биосинтез жирных кислот

- •12.3.1. Биосинтез насыщенных жирных кислот

- •12.3.2. Биосинтез ненасыщенных жирных кислот

- •12.3.3. Синтез триглицеридов

- •12.3.4. Биосинтез холестерина

- •12.4. Нарушения липидного обмена

- •12.4.1. Ожирение

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 13. Биологическое окисление

- •13.1. Ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции

- •13.2. Классификация процессов биологического окисления

- •13.2.1. Свободное окисление

- •13.2.2. Окисление, сопряженное с фосфорилированием адф

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 14. Взаимосвязь процессов обмена веществ

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Библиографический список

- •Глава12. Обмен липидов 127

- •Глава13 . Биологическое окисление 141

- •Глава14. Взаимосвязь обмена веществ 145

Глюкоза Молочная кислота (2 мол)

Рис. 26. Последовательность реакций гликолиза

1 гексокиназа, 2 фосфоглюкоизомераза, 3 фосфофруктокиназа, 4 альдолаза, 5 триозофосфоизомераза, 6 глицеральдегидфосфатдегидрогеназа, 7 фосфоглицераткиназа, 8 фосфоглицератмутаза, 9 енолаза, 10 пируваткиназа, 11 лактатдегидрогеназа

Биологическое значение процесса гликолиза заключается прежде всего в образовании богатых энергией фосфатных соединений. На первых стадиях гликолиза затрачиваются 2 молекулы АТФ (гексокиназная и фосфофруктокиназная реакции). На последующих образуется 4 молекулы АТФ (фосфоглицераткиназная и пируваткиназная реакции). Таким образом, энергетическая эффективность гликолиза составляет 2 молекулы АТФ на одну молекулу глюкозы.

Если гликолиз протекает в аэробных условиях, пируват и НАДН поступают в митохондрии, где пируват окисляется до СО2 и НО2, а НАДН в НАД.

При анаэробном гликолизе происходит образование молочной кислоты из пирувата. Анаэробный гликолиз происходит в мышцах в первые минуты мышечной работы, в эритроцитах, в которых нет митохондрий, а также в различных органах и тканях при недостаточном снабжении их кислородом.

У многих микроорганизмов, растущих в анаэробных условиях, гликолиз является основным катаболитическим путем, предназначенным для извлечения пирувата из углеводных субстратов; дальнейшее превращение пирувата приводит к образованию определенных конечных продуктов метаболизма – продуктов брожения. Химическая природа этих продуктов зависит от вида микроорганизма и условий протекания процесса, в которых один и тот же микроорганизм осуществляет брожение.

Основными типами брожений являются спиртовое, молочнокислое, маслянокислое и др.

11.3.2. Цикл Кребса

Цикл лимонной кислоты (цикл Кребса, цикл лимонной кислоты) представляет серию реакций, протекающих в митохондрий.

Пируват, образовавшийся при гликолизе, попадает внутрь митохондрий, благодаря транспортной системы, обеспечивающей его антипорт с ионами ОН-.

Ацетильные углеродные атомы с ацетил-КоА, которые ранее принадлежали пирувату, превращаются в СО2, и параллельно с этим 3 молекулы НАД+ восстанавливаются в НАНД, а 1 молекула ФАД – в ФАДH2. Кроме того, следствием всех этих превращений является синтез ГТФ.

В матриксе митохондрий пируват превращается в ацетил-КоА, после чего ацильная группа пирувата вступает в цикл лимонной кислоты.

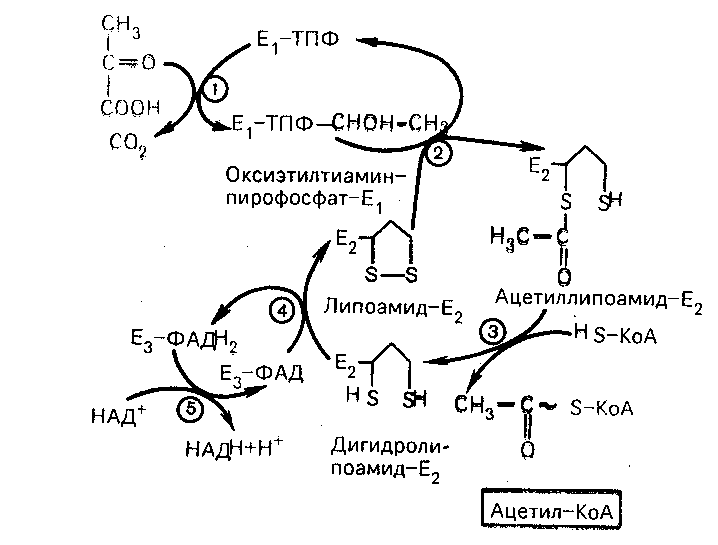

Окисление пирувата до ацетил-КоА происходит при участии ряда ферментов и коферментов, объединенных структурно в мультиферментную систему, получившую название «пируватдегидрогеназный комплекс» (рис.27).

Рис 27. Механизм действия пируватдегидрогеназного комплекса

Е1 пируватдегидрогеназа, Е2 дигидролипоилацетилтрансфераза, Е3 дигидролипоилдегидрогеназа

На I стадии этого процесса пируват теряет свою карбоксильную группу в результате взаимодействия с тиаминпирофосфатом (ТПФ) в составе активного центра фермента пируватдегидрогеназы (Е1). На II второй стадии оксиэтильная группа комплекса Е1 ТПФ СНОН СН3 окисляется с образованием ацетильной группы, которая одновременно переносится на амид липоевой кислоты (кофермент), связанной с ферментом дигидролипоилацетилтрансферазой (Е2). Этот фермент катализирует III стадию – перенос ацетильной группы на коэнзим КоА (HS-КоА) с образованием конечного продукта ацетил-КоА, который является высокоэнергетическим (макроэргическим) соединением.

На IV стадии регенерируется окисленная форма липоамида из восстановленного комплекса дигидролипоамид-Е2. При участии фермента дигидролипоилдегидрогеназы (Е3) осуществляется перенос атомов водорода от восстановленных сульфгидрильных групп дигидролипоамида на ФАД, который выполняет роль простетической группы данного фермента и прочно с ним связан. На V стадии восстановленный в ФАДH2 дигидролипоилдегидрогенеазы передает водород на кофермент НАД+ с образованием НАДН + Н+.

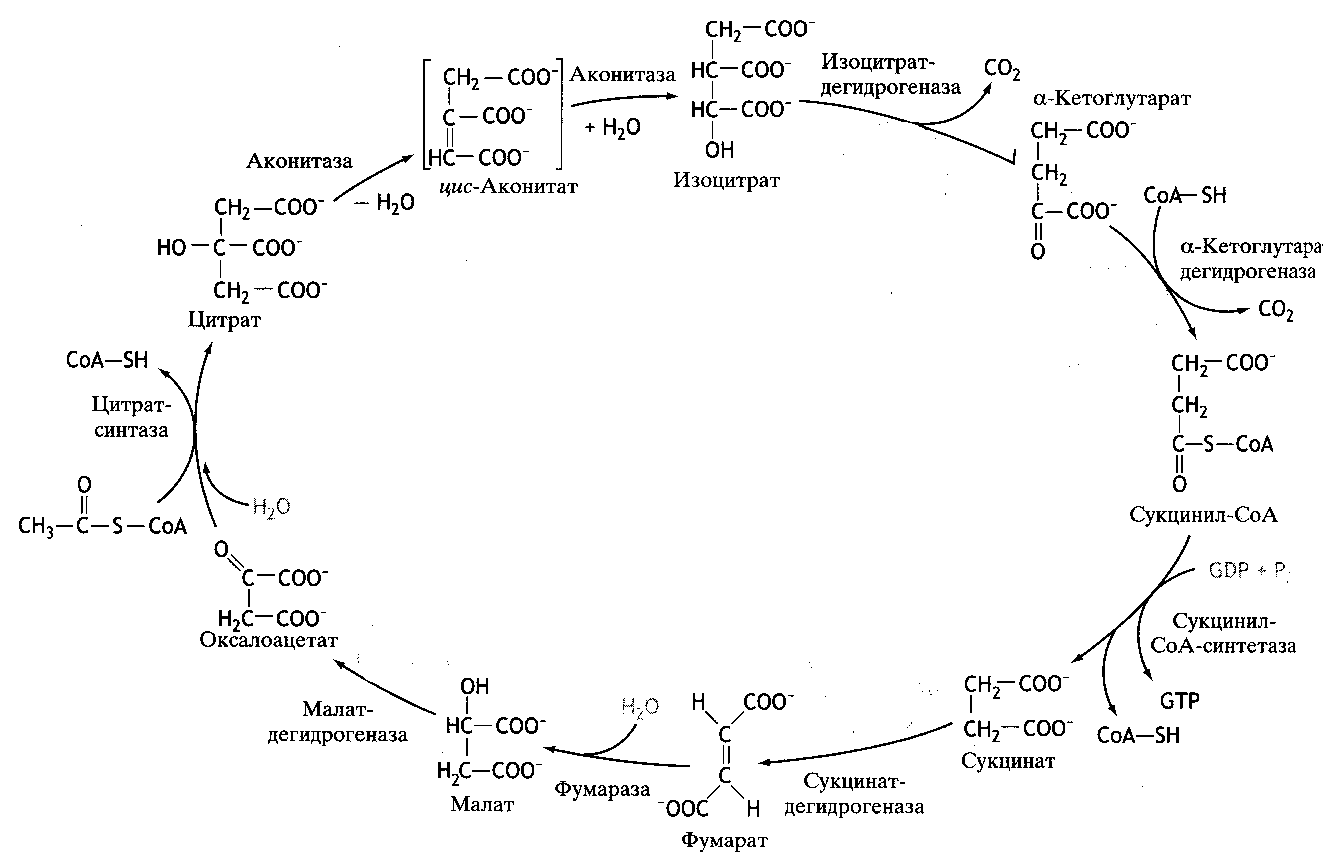

Образовавшийся в результате окислительного декарбоксилирования пирувата в митохондриях, ацетил-КоА вступает в цикл Кребса. Данный цикл происходит в матриксе митохондрий и состоит из восьми последовательных реакций (рис 28).

Рис. 28. Цикл Кребса (цикл лимонной кислоты)

Начинается цикл с присоединения ацетил-КоА к оксалоацетату и образования лимонной кислоты (цитрата). Затем лимонная кислота (шестиуглеродное соединение) путем ряда дегидрирований (отнятия водорода) и двух декрбоксилирований (отщепления СО2) теряет два углеродных атома и снова в цикле Кребса превращается в оксалоацетат (четырехуглеродное соединение), т.е. в результате полного оборота цикла одна молекула ацетил-КоА сгорает до СО2 и НО2, а молекула оксалоацетата регенерируется.

Первая реакция катализируется ферментом цитратсинтетазой, при этом ацетильная группа ацетил-КоА конденсируется с оксалоацетатом, в результате образуется лимонная кислота:

В результате второй реакции образовавшаяся лимонная кислота подвергается дегидрированию с образованием цис-аконитовой кислоты, которая, присоединяя молекулу воды, переходит в изолимонную кислоту (изоцитрат). Катализирует эти обратимые реакции гидратации–дегидратации фермент аконитатгидратаза (аконитаза). В результате происходит взаимопревращение Н и ОН в молекуле цитрата:

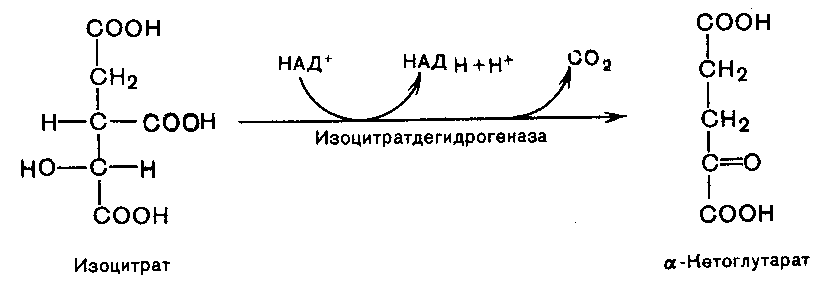

В третьей реакции изолимонная кислота дегидрируется в присутствии НАД-зависимой изоцитратдегидрогеназы:

В ходе изоцитратдегидрогеназной реакции изолимонная кислота одновременно декарбоксилируется. НАД-зависимая изоцитратдегидрогеназа является аллостерическим ферментом, которому в качестве специфического активатора необходим АДФ и для проявления своей активности фермент нуждается в Mg2+ и Mn2+.

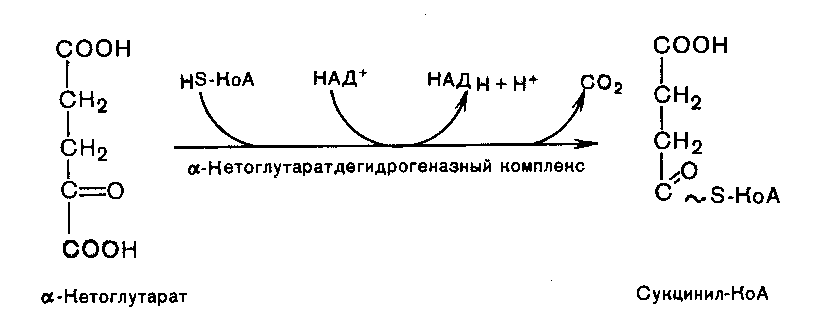

Во время четвертой реакции происходит окислительное декарбоксилирование -кетоглутаровой кислоты с образованием высокоэнергетического соединения сукцинил-КоА. В реакции участвуют 5 коферментов: ТПФ, амид липоевой кислоты, HS-КоА, ФАД и НАД+:

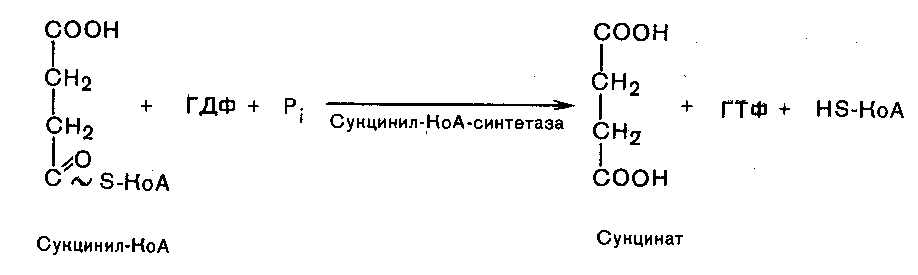

Пятая реакция катализируется ферментом сукцинил-КоА-синтетазой. В ходе этой реакции сукцинил-КоА при участии ГТФ и неорганического фосфата превращается в янтарную кислоту (сукцинат). Одновременно происходит образование высокоэргической связи ГТФ за счет высокоэргической тиоэфирной связи сукцинил-КоА:

В результате шестой реакции сукцинат дегидрируется в фумаровую кислоту. Окисление сукцината катализируется сукцинатдегидрогеназой, в молекуле которой с белком прочно (ковалентно) связан кофермент ФАД. В свою очередь, сукцинатдегидрогеназа прочно связана с внутренней митохондриальной мембраной:

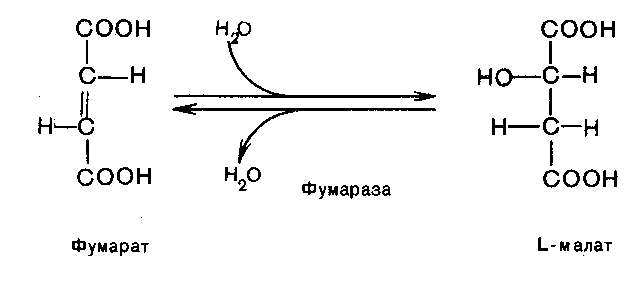

Седьмая реакция осуществляется под влиянием фермента фумаратдегидратазы (фумаразы). Образовавшаяся при этом фумаровая кислота гидратируется, продуктом реакции является L-яблочная кислота (малат):

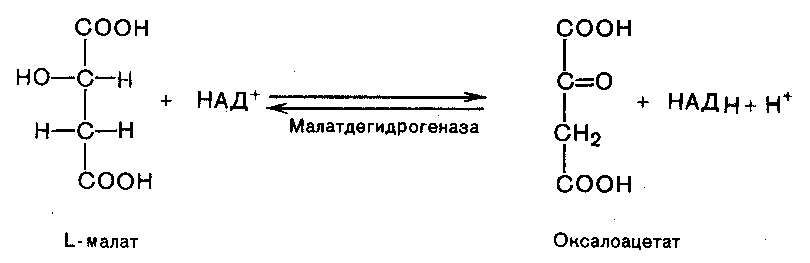

В восьмой реакции цикла под влиянием митохондрильной НАД-зависимой малатдегидрогеназы происходит окисление L-малата в оксалоацетат:

За один оборот цикла происходит полное окисление («сгорание») одной молекулы ацетил-КоА. Для непрерывной работы цикла необходимо постоянное поступление в систему ацетил-КоА, а коферменты (НАД+ и ФАД), перешедшие в восстановленное состояние, должны окисляться в системе переносчиков электронов в дыхательной цепи (в цепи дыхательных ферментов), локализованных во внутренней мембране митохондрий.

При окислении глюкозы в результате гликолиза и цикла Кребса образуется: 2 молекулы АТФ на 1 молекулу глюкозы в процессе гликолиза и столько же в цикле лимонной кислоты (с учетом энергетической эквивалентности ГТФ и АТФ); еще одна молекула АТФ образуется, если источником глюкозы служит гликоген. Большая часть энергии запасается в виде 10 молекул НАДН (две из гликолиза, две из пируватдегидрогеназной реакции и шесть из цикла лимонной кислоты) и 2 молекулы ФАДН2 (из цикла лимонной кислоты). Следует помнить, что из глюкозы образуется 2 молекулы пирувата, которые обеспечивают 2 оборота цикла.

Основное количество АТФ, синтезируемого из АДФ и Р в ходе окисления глюкозы, образуется при окислении ФАД и НАД+.