- •Федеральное агентство по образованию

- •Рецензенты:

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I. Основные классы химических соединений, входящие в состав живой материи глава 1. Белки

- •1.1. Функции белков

- •1.2. Аминокислотный состав белков

- •1.3.Структурная организация белков

- •1.4. Физико-химические свойства белков

- •1.5. Классификация белков

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 2. Нуклеиновые кислоты

- •2.1. Химический состав нуклеиновых кислот

- •2.2. Структура нуклеиновых кислот

- •2.2.1. Структура днк

- •2.2.2. Структура рнк

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 3. Ферменты

- •3.1. Классификация ферментов и номенклатура

- •3.2. Активный центр ферментов

- •3.3. Механизм действия ферментов

- •3.4. Кинетика ферментативных реакций

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 4. Витамины

- •4.1. Классификация витаминов

- •4.2. Витамины, растворимые в жирах

- •4.3. Витамины, растворимые в воде

- •4.4. Витаминоподобные вещества

- •4.5. Антивитамины

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 5. Углеводы

- •5.1. Классификация углеводов

- •5.2. Моносахариды

- •Моносахариды

- •5.3. Олигосахариды

- •5.4. Полисахариды

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 6. Липиды

- •6.1. Классификация липидов

- •6.2. Жирные кислоты

- •6.3. Глицериды

- •6.4. Воска

- •6.5. Фосфолипиды

- •6.6. Гликолипиды (гликосфинголипиды)

- •6.7. Стероиды

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 7. Гормоны

- •7.1. Классификация гормонов

- •7.2. Гормоны гипоталамуса

- •7.3. Гормоны гипофиза

- •7.3.3. Гормоны передней доли гипофиза.

- •7.4. Гормоны паращитовидных желез (паратгормоны)

- •7.5. Гормоны щитовидной железы

- •7.6. Гормоны поджелудочной железы

- •7.7. Гормоны надпочечников

- •7.8. Половые гормоны

- •7.9. Гормоны вилочковой железы

- •7.10. Гормоны насекомых

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 8. Молекулярные механизмы гормонального сигнала

- •8.1. Механизм действия стероидных гормонов

- •8.2. Механизм действия гормонов пептидной природы

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Часть II. Обмен веществ и энергии в организме

- •Глава 9. Обмен нуклеиновых кислот

- •9.1. Синтез пуриновых нуклеотидов.

- •9.2. Синтез пиримидиновых нуклеотидов

- •9.3. Биосинтез нуклеиновых кислот (биосинтез днк)

- •Распад нуклеиновых кислот

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 11. Обмен белков

- •10.1. Пути распада белков

- •10.2. Судьба всосавшихся аминокислот

- •10.3. Обезвреживание аммиака в организме

- •10.4. Биосинтез белка

- •Генетический кодовый «словарь»

- •10.4.1. Этапы синтеза белка

- •10.5. Регуляция синтеза белка

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 11. Обмен углеводов

- •11.1. Переваривание и всасывание углеводов

- •11.2. Синтез и распад гликогена

- •11.3. Окисление глюкозы

- •11.3.1. Гликолиз

- •Глюкоза Молочная кислота (2 мол)

- •11.3.2. Цикл Кребса

- •11.3.3. Цепь переноса электронов

- •11.4. Глюконеогенез

- •11.5. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 12. Обмен липидов

- •12.1. Переваривание и всасывание липидов

- •12.2. Окисление жирных кислот

- •12.3. Биосинтез жирных кислот

- •12.3.1. Биосинтез насыщенных жирных кислот

- •12.3.2. Биосинтез ненасыщенных жирных кислот

- •12.3.3. Синтез триглицеридов

- •12.3.4. Биосинтез холестерина

- •12.4. Нарушения липидного обмена

- •12.4.1. Ожирение

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 13. Биологическое окисление

- •13.1. Ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции

- •13.2. Классификация процессов биологического окисления

- •13.2.1. Свободное окисление

- •13.2.2. Окисление, сопряженное с фосфорилированием адф

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 14. Взаимосвязь процессов обмена веществ

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Библиографический список

- •Глава12. Обмен липидов 127

- •Глава13 . Биологическое окисление 141

- •Глава14. Взаимосвязь обмена веществ 145

10.5. Регуляция синтеза белка

П

Рис.23.

Схема регуляции лактозного оперона Р

– промотор, О – оператор,

i

– ген-регулятор, синтезирующий

белок-репроссор

Регуляция синтеза белка у прокариот. Общую теорию регуляции синтеза белка разработали французские ученые, лауреаты Нобелевской премии Ф. Жакоб и Ж. Моно. Сущность этой теории сводится к «выключению» и «включению» генов как функциональных единиц (рис. 23).

Согласно теории Ф. Жакоба и Ж. Моно, в биосинтезе белка у бактерий (E. сoli) участвуют, по крайней мере, три типа генов: структурные, ген-регулятор и ген-оператор. Синтез мРНК на структурных генах молекулы ДНК непосредственно контролируется определенным участком, называемым геном-оператором. Ген-оператор локализован на крайнем отрезке структурного гена (структурных генов), регулируемого им. «Считывание» генетического кода, т.е. формирование мРНК, начинается с промотора – участка ДНК, расположенного рядом с геном-оператором и являющегося точкой инициации для синтеза мРНК. Синтезированную молекулу мРНК, кодирующую синтез нескольких разных белков, называют полицистронным (полигенным) транскриптом. Координированный одним оператором одиночный ген или группа генов образует оперон. Деятельность оперона находится под контролирующим влиянием гена-регулятора. Структурные гены и ген-регулятор расположены в разных участках цепи ДНК, поэтому связь между ними осуществляется при помощи белка-репрессора. Репрессор имеет сродство к гену-оператору и обратимо связывается с ним в комплекс. Образование такого комплекса приводит к блокированию синтеза мРНК и, следовательно, синтеза белка (т.е. функция гена-герулятора состоит в том, чтобы через белок-репрессор прекращать (запрещать) деятельность структурных генов, синтезирующих мРНК). Репрессор, кроме того, обладает способностью строго специфично связываться с определенными низкомолекулярными веществами, называемыми индукторами, или эффекторами. Если такой индуктор соединяется с репрессором, то последний теряет способность связываться с геном-оператором, который, таким образом выходит из под контроля гена-регулятора, и начинается синтез мРНК.

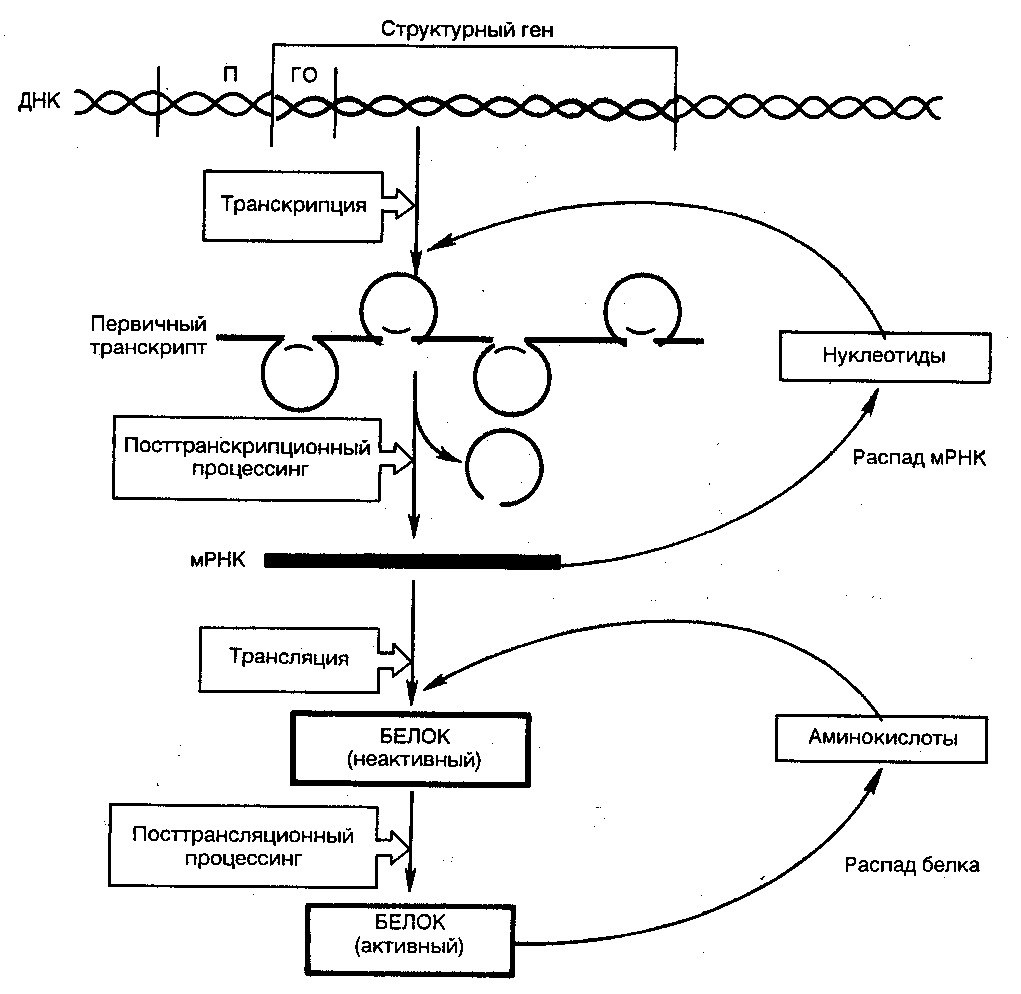

Эукариотические клетки обладают более сложными механизмами регуляции белкового синтеза, так как процессы транскрипции и трансляции разделены не только пространственно ядерной биомембраной, но и во времени. Эта регуляция базируется минимум на шести уровнях сложных биологических процессов, определяющих скорость синтеза и распада генетического продукта (рис. 24).

Для большинства экариотических клеток, как и клеток прокариот, стадия инициации транскрипции является основной. Тем не менее, имеются существенные различия: во-первых, место транскрипции (в ядре) и трансляции (в цитоплазме); во-вторых, активирование транскрипции у эукариот связано с множеством сложных изменений структуры хроматина в транскрибируемой области; в-третьих, в эукариотических клетках положительные регуляторные механизмы превалируют над отрицательными.

Рис.24. Регуляция экспрессии гена у эукариот