- •Федеральное агентство по образованию

- •Рецензенты:

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I. Основные классы химических соединений, входящие в состав живой материи глава 1. Белки

- •1.1. Функции белков

- •1.2. Аминокислотный состав белков

- •1.3.Структурная организация белков

- •1.4. Физико-химические свойства белков

- •1.5. Классификация белков

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 2. Нуклеиновые кислоты

- •2.1. Химический состав нуклеиновых кислот

- •2.2. Структура нуклеиновых кислот

- •2.2.1. Структура днк

- •2.2.2. Структура рнк

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 3. Ферменты

- •3.1. Классификация ферментов и номенклатура

- •3.2. Активный центр ферментов

- •3.3. Механизм действия ферментов

- •3.4. Кинетика ферментативных реакций

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 4. Витамины

- •4.1. Классификация витаминов

- •4.2. Витамины, растворимые в жирах

- •4.3. Витамины, растворимые в воде

- •4.4. Витаминоподобные вещества

- •4.5. Антивитамины

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 5. Углеводы

- •5.1. Классификация углеводов

- •5.2. Моносахариды

- •Моносахариды

- •5.3. Олигосахариды

- •5.4. Полисахариды

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 6. Липиды

- •6.1. Классификация липидов

- •6.2. Жирные кислоты

- •6.3. Глицериды

- •6.4. Воска

- •6.5. Фосфолипиды

- •6.6. Гликолипиды (гликосфинголипиды)

- •6.7. Стероиды

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 7. Гормоны

- •7.1. Классификация гормонов

- •7.2. Гормоны гипоталамуса

- •7.3. Гормоны гипофиза

- •7.3.3. Гормоны передней доли гипофиза.

- •7.4. Гормоны паращитовидных желез (паратгормоны)

- •7.5. Гормоны щитовидной железы

- •7.6. Гормоны поджелудочной железы

- •7.7. Гормоны надпочечников

- •7.8. Половые гормоны

- •7.9. Гормоны вилочковой железы

- •7.10. Гормоны насекомых

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 8. Молекулярные механизмы гормонального сигнала

- •8.1. Механизм действия стероидных гормонов

- •8.2. Механизм действия гормонов пептидной природы

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Часть II. Обмен веществ и энергии в организме

- •Глава 9. Обмен нуклеиновых кислот

- •9.1. Синтез пуриновых нуклеотидов.

- •9.2. Синтез пиримидиновых нуклеотидов

- •9.3. Биосинтез нуклеиновых кислот (биосинтез днк)

- •Распад нуклеиновых кислот

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 11. Обмен белков

- •10.1. Пути распада белков

- •10.2. Судьба всосавшихся аминокислот

- •10.3. Обезвреживание аммиака в организме

- •10.4. Биосинтез белка

- •Генетический кодовый «словарь»

- •10.4.1. Этапы синтеза белка

- •10.5. Регуляция синтеза белка

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 11. Обмен углеводов

- •11.1. Переваривание и всасывание углеводов

- •11.2. Синтез и распад гликогена

- •11.3. Окисление глюкозы

- •11.3.1. Гликолиз

- •Глюкоза Молочная кислота (2 мол)

- •11.3.2. Цикл Кребса

- •11.3.3. Цепь переноса электронов

- •11.4. Глюконеогенез

- •11.5. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 12. Обмен липидов

- •12.1. Переваривание и всасывание липидов

- •12.2. Окисление жирных кислот

- •12.3. Биосинтез жирных кислот

- •12.3.1. Биосинтез насыщенных жирных кислот

- •12.3.2. Биосинтез ненасыщенных жирных кислот

- •12.3.3. Синтез триглицеридов

- •12.3.4. Биосинтез холестерина

- •12.4. Нарушения липидного обмена

- •12.4.1. Ожирение

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 13. Биологическое окисление

- •13.1. Ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции

- •13.2. Классификация процессов биологического окисления

- •13.2.1. Свободное окисление

- •13.2.2. Окисление, сопряженное с фосфорилированием адф

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 14. Взаимосвязь процессов обмена веществ

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Библиографический список

- •Глава12. Обмен липидов 127

- •Глава13 . Биологическое окисление 141

- •Глава14. Взаимосвязь обмена веществ 145

10.3. Обезвреживание аммиака в организме

Реакции дезаминирования аминокислот и азотистых оснований, окисление биогенных аминов приводят к образованию в тканях токсичного для организма аммиака. Аммиак токсичен и его содержание в крови должно быть предельно мало, иначе возможно нарушение функции мозга и развитие комы. В растениях аммиак содержится также в незначительных количествах. В живых организмах существуют механизмы обезвреживания аммиака.

Одним из путей связывания и обезвреживания аммиака является биосинтез глутамина (возможно аспарагина).

Основной механизм обезвреживания аммиака – биосинтез мочевины. Мочевина выводится с мочой; у растений может накапливаться в заметных количествах, особенно в растениях, имеющих на корнях микоризу.

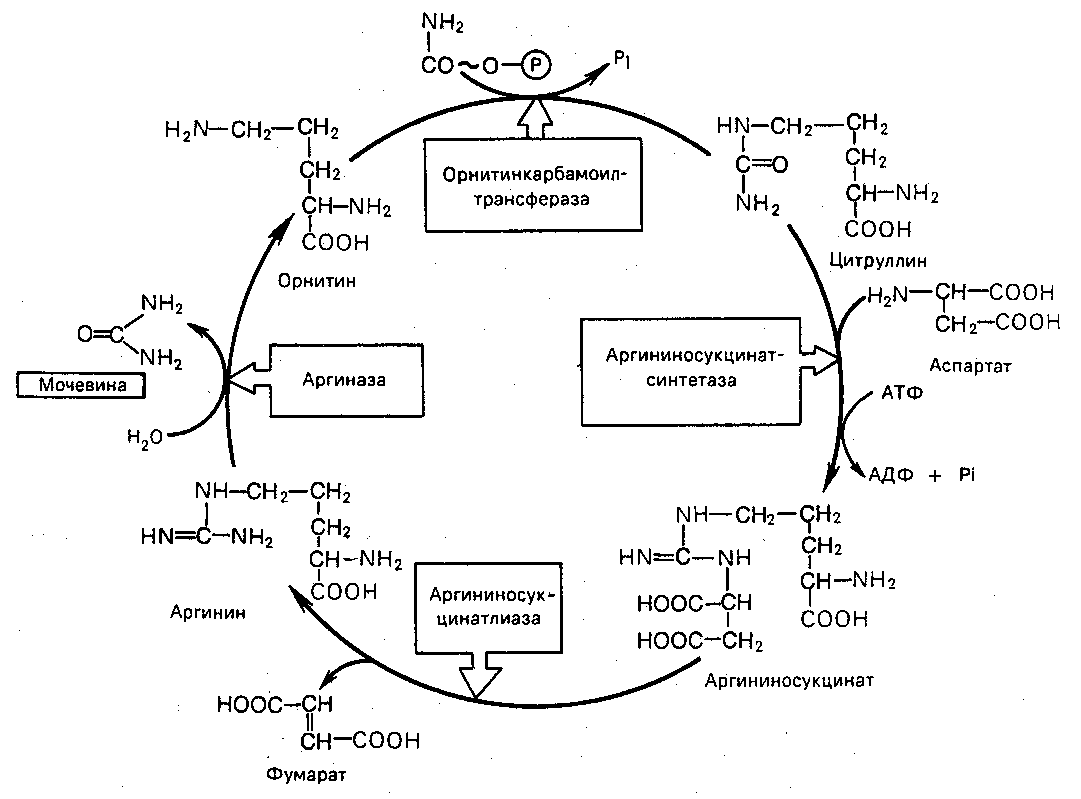

Основным местом синтеза мочевины является печень. Образование мочевины происходит в результате нескольких ферментативных реакций, которые составляют орнитиновый цикл. Г.Кребс и К.Гензеляйт впервые в 1932 г. вывели уравнения реакций синтеза мочевины (рис.21).

Образование мочевины протекает в несколько этапов. На первом этапе синтезируется макроэргическое соединение карбомоилфосфат – метаболитически активная форма аммиака, используемая в качестве исходного продукта для синтеза пиримидиновых нуклеотидов и аргинина. В настоящее время открыты три разных пути синтеза карбомоилфосфата.

Первая реакция (необратимая) идет при участии фермента –аммиакзависимой карбомоилфосфатсинтетазы:

![]()

Реакция требует затраты двух молекул АТФ, открыта в митохондриях клеток печени и используется преимущественно для синтеза аргинина и мочевины.

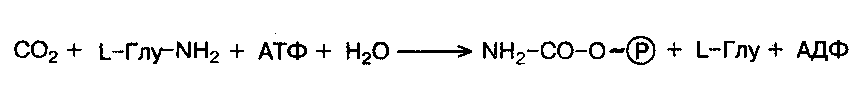

Вторую, также необратимую, реакцию катализирует глутаминзависимая карбомоилфосфатсинтетаза:

Реакция открыта в цитозоле клеток животных и требует наличия ионов Mg2+.

Третью обратимую реакцию катализирует карбаматкиназа (реакция открыта у микроорганизмов).

![]()

На втором этапе цикла мочевинообразования происходит конденсация кабомолфосфата и орнитина с образованием цитруллина; реакцию катализирует орнитин-карбомоилтрансфераза. На следующей стадии цитруллин превращается в аргинин в результате двух последующих реакций. Первая из них – конденсация цитруллина и аспарагиновой кислоты с образованием аргининосукцината (реакцию катализирует аргининосукцинатлиаза). Аргининосукцинат распадается в следующей реакции на аргинин и фумарат при участии аргининосукцинатлиазы. На последнем этапе аргинин расщепляется на мочевину и орнитин под действием аргиназы.

На синтез одной молекулы мочевины требуется затрата четырех высокоэнергетических фосфатных групп: две молекулы АТФ расходуются на синтез карбомоилфосфата и одна на образование аргининоянтарной кислоты, при этом АТФ расщепляется на АМФ и РРi, который при гидролизе также образует две молекулы Рi.

Рис. 21. Орнитиновый цикл синтеза мочевины в печени

В процессе эволюции живые организмы выработали различные типы азотистого обмена. Это аммониотелический тип, при котором главным конечным продуктом азотистого обмена является аммиак; он свойствен преимущественно рыбам. При уреотелическом типе обмена основным конечным продуктом обмена является мочевина; такой тип характерен для человека и животных. Урикотелический тип характерен для птиц и рептилий; главным конечным продуктом данного типа обмена является мочевая кислота.