- •Федеральное агентство по образованию

- •Рецензенты:

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I. Основные классы химических соединений, входящие в состав живой материи глава 1. Белки

- •1.1. Функции белков

- •1.2. Аминокислотный состав белков

- •1.3.Структурная организация белков

- •1.4. Физико-химические свойства белков

- •1.5. Классификация белков

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 2. Нуклеиновые кислоты

- •2.1. Химический состав нуклеиновых кислот

- •2.2. Структура нуклеиновых кислот

- •2.2.1. Структура днк

- •2.2.2. Структура рнк

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 3. Ферменты

- •3.1. Классификация ферментов и номенклатура

- •3.2. Активный центр ферментов

- •3.3. Механизм действия ферментов

- •3.4. Кинетика ферментативных реакций

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 4. Витамины

- •4.1. Классификация витаминов

- •4.2. Витамины, растворимые в жирах

- •4.3. Витамины, растворимые в воде

- •4.4. Витаминоподобные вещества

- •4.5. Антивитамины

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 5. Углеводы

- •5.1. Классификация углеводов

- •5.2. Моносахариды

- •Моносахариды

- •5.3. Олигосахариды

- •5.4. Полисахариды

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 6. Липиды

- •6.1. Классификация липидов

- •6.2. Жирные кислоты

- •6.3. Глицериды

- •6.4. Воска

- •6.5. Фосфолипиды

- •6.6. Гликолипиды (гликосфинголипиды)

- •6.7. Стероиды

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 7. Гормоны

- •7.1. Классификация гормонов

- •7.2. Гормоны гипоталамуса

- •7.3. Гормоны гипофиза

- •7.3.3. Гормоны передней доли гипофиза.

- •7.4. Гормоны паращитовидных желез (паратгормоны)

- •7.5. Гормоны щитовидной железы

- •7.6. Гормоны поджелудочной железы

- •7.7. Гормоны надпочечников

- •7.8. Половые гормоны

- •7.9. Гормоны вилочковой железы

- •7.10. Гормоны насекомых

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 8. Молекулярные механизмы гормонального сигнала

- •8.1. Механизм действия стероидных гормонов

- •8.2. Механизм действия гормонов пептидной природы

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Часть II. Обмен веществ и энергии в организме

- •Глава 9. Обмен нуклеиновых кислот

- •9.1. Синтез пуриновых нуклеотидов.

- •9.2. Синтез пиримидиновых нуклеотидов

- •9.3. Биосинтез нуклеиновых кислот (биосинтез днк)

- •Распад нуклеиновых кислот

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 11. Обмен белков

- •10.1. Пути распада белков

- •10.2. Судьба всосавшихся аминокислот

- •10.3. Обезвреживание аммиака в организме

- •10.4. Биосинтез белка

- •Генетический кодовый «словарь»

- •10.4.1. Этапы синтеза белка

- •10.5. Регуляция синтеза белка

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 11. Обмен углеводов

- •11.1. Переваривание и всасывание углеводов

- •11.2. Синтез и распад гликогена

- •11.3. Окисление глюкозы

- •11.3.1. Гликолиз

- •Глюкоза Молочная кислота (2 мол)

- •11.3.2. Цикл Кребса

- •11.3.3. Цепь переноса электронов

- •11.4. Глюконеогенез

- •11.5. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 12. Обмен липидов

- •12.1. Переваривание и всасывание липидов

- •12.2. Окисление жирных кислот

- •12.3. Биосинтез жирных кислот

- •12.3.1. Биосинтез насыщенных жирных кислот

- •12.3.2. Биосинтез ненасыщенных жирных кислот

- •12.3.3. Синтез триглицеридов

- •12.3.4. Биосинтез холестерина

- •12.4. Нарушения липидного обмена

- •12.4.1. Ожирение

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 13. Биологическое окисление

- •13.1. Ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции

- •13.2. Классификация процессов биологического окисления

- •13.2.1. Свободное окисление

- •13.2.2. Окисление, сопряженное с фосфорилированием адф

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 14. Взаимосвязь процессов обмена веществ

- •Вопросы и задачи

- •Рекомендуемая литература

- •Библиографический список

- •Глава12. Обмен липидов 127

- •Глава13 . Биологическое окисление 141

- •Глава14. Взаимосвязь обмена веществ 145

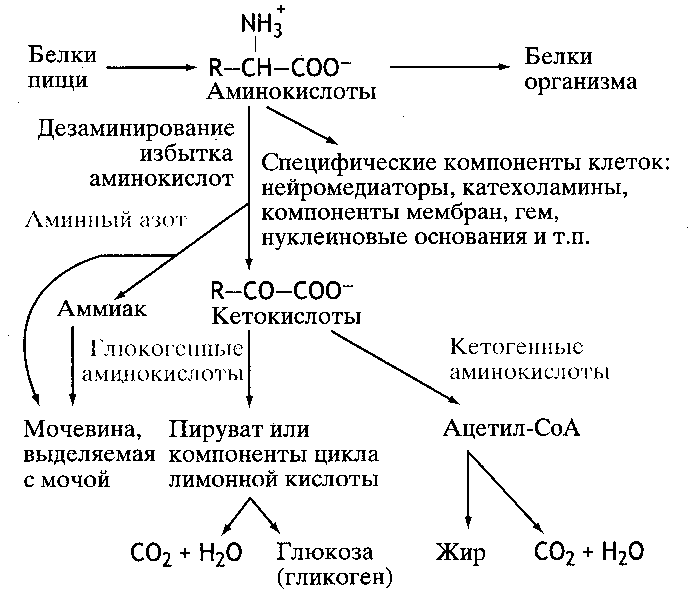

10.2. Судьба всосавшихся аминокислот

Поступив через воротную вену в печень, аминокислоты прежде всего подвергаются ряду превращений; друга часть разносится кровью по всему организму и используется для физиологических целей. В печени аминокислоты участвуют в синтезе собственных белков и белков плазмы крови, азотосодержащих соединений: пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, креатина, мочевой кислоты, НАД и др.

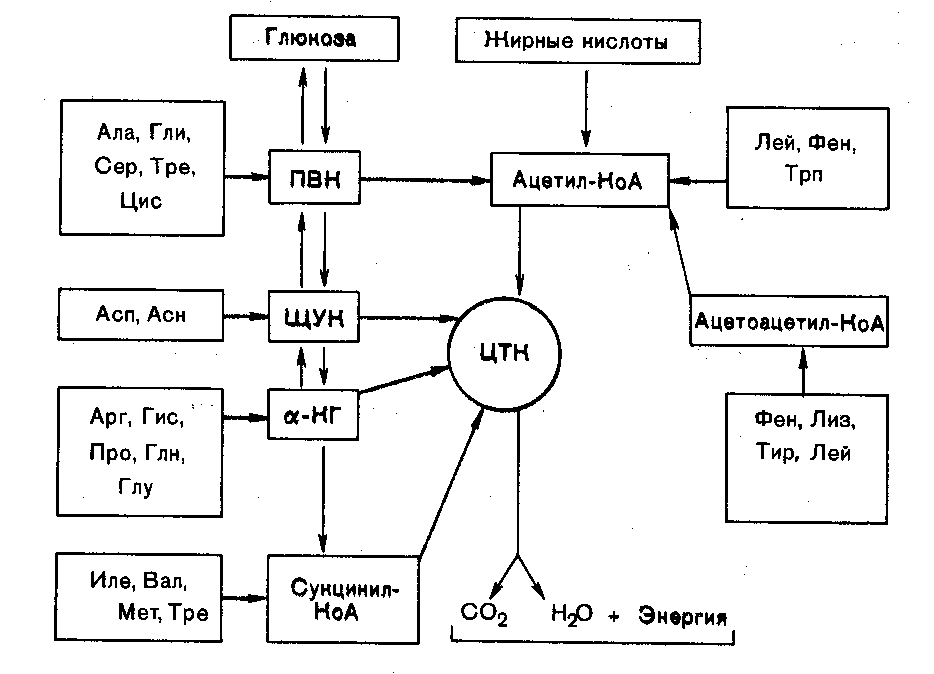

Как видно из схемы (рис. 20), всосавшиеся аминокислоты в первую очередь используются в качестве строительного материала для синтеза специфических тканевых белков, ферментов, гормонов и других биологически активных соединений. Некоторое количество аминокислот подвергается распаду с образованием конечных продуктов белкового обмена (СО2, Н2О, NН3) и освобождением энергии. Часть аминокислот претерпевает различные структурные превращения, которые носят как общий, так и частный характер. К общим реакциям превращений относятся реакции дезаминирования, переаминирования (трансаминирования) и декарбоксилирования.

Рис 20. Катаболизм аминокислот

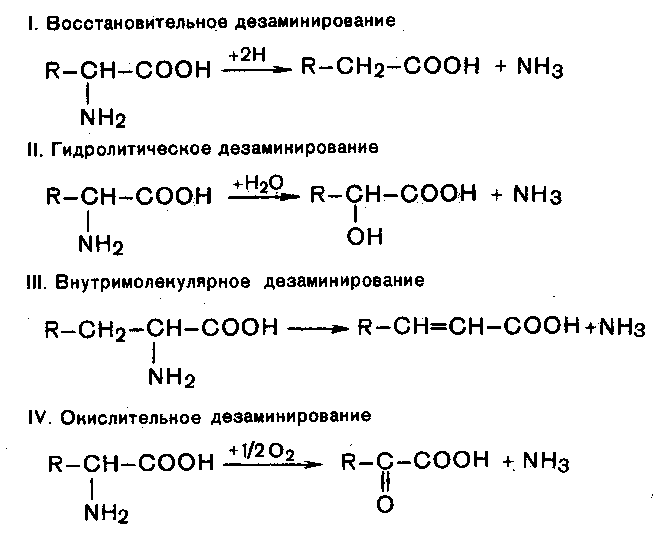

Сущность реакций дезаминирования состоит в удалении аминогрупп кислот в виде свободного аммиака. Известно существование 4 типов дезаминирования:

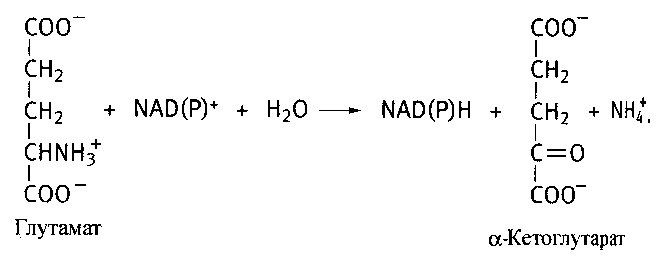

Наиболее часто и активно протекают в органах и тканях животных реакции окислительного дезаминирования. Одной из важнейших в метаболизме аминокислот является глутаминовая кислота, дезаминирование которой катализирует глутаматдегидрогенеза. Она использует в качестве окислителя либо НАД+, либо НАДФ+:

Глутаматдегидрогеназа – ключевой фермент дезаминирования, участвует в окислении многих аминокислот.

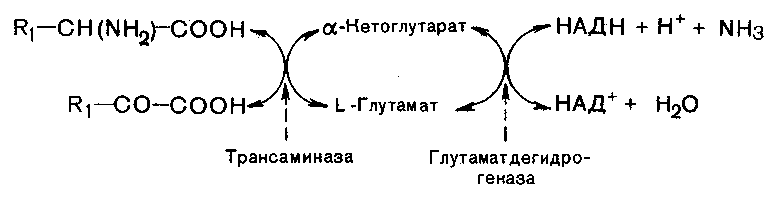

Для других аминокислот не существует соответствующих дегидрогеназ. Их дезаминирование осуществляется по нескольким специальным механизмам, но большинство из них основано на переносе аминогрупп с аминокислот на -кетоглутарат, в результате чего образуется соответствующая кетокислота и глутамат. Последний дезаминируется глутаматдегидрогеназой. Таким образом, дезаминирование других аминокислот протекает в две стадии: трансаминирования и дезаминирования.

Обе стадии – трансаминирование и дезаминирование называют трансдезаминированием; ферменты, катализирующие трансаминирование, – трансаминазами, или аминотрансферазами.

Поскольку обе реакции обратимы, создаются условия для синтеза по существу любой аминокислоты, если в организме имеются соответствующие -кетокислоты (однако кетокислоты соответствующих аминокислот не синтезируются в организме).

Образовавшиеся в процессе дезаминирования и трансдезаминирования -кетокислоты подвергаются в тканях животных различным превращениям и могут вновь трансдезаминироваться с соответствующей аминокислоты. Известны гликогенные, кетогенные и окислительные пути, ведущие к образованию соответственно глюкозы, жирных кислот, кетоновых тел и компонентов цикла трикарбоновых кислот.

Углеродные скелеты аминокислот могут включаться в ЦТК через ацетил-КоА, пируват, оксалоацетат, -кетоглутарат и сукцинил-КоА. Пять аминокислот (Фен, Лиз, Лей, Трп, Тир) считаются «кетогенными», поскольку они являются предшественниками кетоновых тел, большинство других аминокислот являются «гликогенными» и служат в организме источником углеводов. Разделение аминокислот на «гликогенные» и «кетогенные» условно, поскольку отдельные участки Фен, Лиз, Трп, Тир могут включаться и в метаболиты, из которых потенциально может синтезироваться и глюкоза.

Процесс отщепления карбоксильной группы аминокислот в виде СО2 называется декарбоксилированием. В живых организмах открыты 4 типа декарбоксилирования аминокислот:

1. -Декарбоксилирование, характерное для тканей животных, при котором от аминокислот отщепляется карбоксильная группа, стоящая по соседству с -углеродным атомом. Продуктами реакции являются СО2 и биогенные амины:

![]()

2. -Декарбоксилирование, свойственное микроорганизмам. Например, из аспарагиновой кислоты этим путем образуется -аланин:

![]()

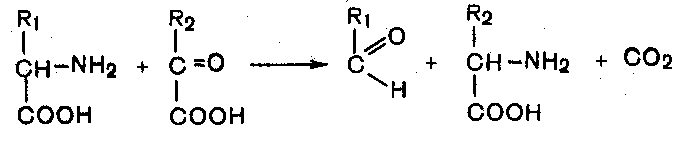

3. Декарбоксилирование, связанное с реакцией трансаминирования:

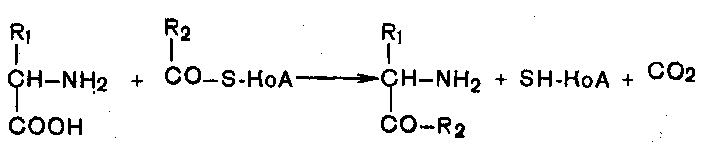

4. Декарбоксилирование, связанное с реакцией конденсации двух молекул:

Общим для всех этих реакций является выделение углекислого газа из карбоксильной группы аминокислоты и образование так называемых биогенных аминов (гистамин, серотонин и др.), обладающих важными биохимическими и физиологическими свойствами.

Накопление биогенных аминов может вызвать нарушение функций в организме. В организме биогенные амины обезвреживаются за счет реакций окислительного дезаминирования при участии ферментов оксидаз митохондрий.