- •Глава 1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания

- •Можно выделить два основных раздела общественного здоровья и здравоохранения как науки (рис. 1.1)

- •При изучении общественного здоровья факторы, его определяющие, обычно объединяются в следующие группы:

- •Основные функции здравоохранения:

- •Осуществлять сбор материала;

- •Сбор материала.

- •Сводка и обработка материалов исследования

- •Статистические методы обработки данных медико-социального исследования

- •Вычисление и оценка относительных величин

- •Явление * 1000 Среда

- •Явление * 1000 Среда

- •Динамические ряды: порядок обработки и анализа

- •Методы выравнивания динамических рядов

- •Средние величины: порядок оценки и анализа

- •Применение среднего квадратического отклонения

- •Оценка достоверности относительных и средних величин

- •Достоверность разности средних величин

- •Достоверность относительных величин

- •Анализ цифровой информации, литературное и графическое оформление полученных результатов, разработка рекомендаций и управленческих решений, внедрение их в практику и оценка эффективности

- •Удельный вес (в %) факторов, которые могут быть сопряжены с развитием заболеваний пародонта, по данным опроса населения г. Шахты Ростовской области в 2010 г.

- •Динамика демографических показателей в рф за 2002-2010 гг.

- •Глава 3. Современные методы изучения и оценки общественного здоровья

- •Критерии оценки здоровья на индивидуальном, семейном и популяционном уровнях

- •Методы изучения и критерии оценки здоровья населения (общественного здоровья)

- •3.2.1. Критерии воз для оценки здоровья нации

- •Отечественные критерии оценки общественного здоровья (здоровья населения)

- •1. Медико-демографические показатели:

- •Населения рф (2010)

- •Специальные показатели смертности

- •Показатель (уровень, коэффициент) младенческой смертности

- •Гестозы2-й половины беременности - 9,5%

- •3. Показатель неонатальной смертности (смертность детей в возрасте до 28 суток жизни).

- •5. Воз рекомендует рассчитывать показатель смертности детей в возрасте от 0 до 5 лет.

- •6. Показатель детской смертности в возрасте от о д° 17 лет включительно.

- •9 Врожденные пороки развития

- •I Внешние причины ш Прочие причины

- •Показатель (коэффициент) естественного при- роста (убыли) населения

- •3.2.3.5. Средняя продолжительность предстоящей жизни

- •Заболеваемость населения

- •3.2.6. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (мкб-10)

- •Глава 4. Изучение показателей стоматологического здоровья на индивидуальном и популяционном уровне. Современное состояние стоматологического здоровья населения

- •- Необходимость иного лечения

- •Распространенность и интенсивность кариеса зубов

- •Распространенность некариозных поражений твердых тканей зубов

- •Распространенность и интенсивность поражений тканей пародонта

- •4.4. Распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта

- •4.5. Распространенность зубочелюстных аномалий

- •Ортопедический статус и потребность в протезировании

- •Основные показатели, используемые для оценки состояния зубов и полости рта

- •Индекс Федорова-Володкиной (1971).

- •Потеря эпителиального прикрепления (воз, 1995).

- •1. Индекс гингивита (Loe н., Silness j., 1963).

- •I. Сумма значений кодов всех обследованных зубов

- •Глава 5. Основные направления профилактики стоматологических

- •Заболеваний

- •Современные методические подходы к организации системы профилактики в рф

- •Группы социального риска

- •Образ жизни:

- •Основные направления профилактики стоматологических заболеваний

- •Я группа - медико-биологические факторы:

- •Я группа - факторы экзогенной природы:

- •Я группа — социальные, экономические и медицинские факторы:

- •5.2.1. Основные методы профилактики кариеса зубов и болезней пародонта

- •Необходимо ориентировать население, особенно в во растных группах старше 40 лет, на необходимость ежегодного

- •Методы индивидуальной профилактики основных стоматологических заболеваний

- •Европейские цели воз по обеспечению стоматологического здоровья к 2020 году

- потеря прикрепления 12 мм и более

X - исключенный, если в секстанте меньше 2 зубов 9 - не регистрируется

Продолжение

таблицы 4.1. Идентификационный

номер

СОСТОЯНИЕ

ЗУБОВ И ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ

Временные

зубы

Постоянные

зубы

коронка

коронка/корень

18

17 16

55

54 53 52 51 15 14 13 12 11

61

62 63 64 65 21 22 23 24 25

26

27 28

коронка

корень

(66)

(82)

ютребность

(98)

I лечении

85

84 83 82 81 48 47 46 45 44 43 42 41

71

72 73 74 75

31

32 33 34 35 36 37 38

:оронка

орень

(114)

(130)

ютребность(146)

i

лечении

ПОТРЕБНОСТЬ |

|

|

|

КРИТЕРИЙ |

В ЛЕЧЕНИИ I |

|

А |

0 |

0 |

интактный |

0 - не требует |

|

В |

1 |

1 |

кариес |

лечения |

|

|||||

(81) |

С |

2 |

2 |

пломба, с кариесом |

Р - профилактика |

|

|

|

пломба, без кариеса |

кариеса I |

|

(97) |

D |

3 |

3 |

|

|

|

|

|

F - силанты |

||

(113) |

Е |

4 |

|

удаление вследствие |

1 - пломба на одной |

|

|

|

осложнений кариеса |

||

|

|

|

|

поверхности |

|

|

|

5 |

|

удаление по другим причинам |

2 - пломба на дух и более поверхностях |

|

F |

6 |

_ |

силант |

3 - коронка для любых |

|

|

|

|

|

|

(129) |

|

7 |

- |

опорный зуб |

целей |

|

|

|

мостовидного протеза, |

4 - косметическое пломбирование |

|

(145) (161) |

|

|

|

восстановительная коронка, имплантат |

|

|

8 |

|

непрорезавшийся зуб |

5 - эндодонтическое лечение и пломба |

|

|

Т |

Т |

- |

перелом |

6 - удаление зуба |

|

- |

9 |

9 |

не регистрируется |

7 - необходимость |

иного

лечения

9

- не регистрируется- Необходимость иного лечения

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ СТАТУС верхняя нижняя челюсть челюсть

протез(ы)

|

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ верхняя нижняя

мостовидном протезе

протезировании

(мостовидный и частично-съемный протезы)

|

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ ЗУБНОЙ РЯД отсутствие резцов, клыков, премоляров на обеих челюстях I I (166) (ввести количество зубов) ПРОМЕЖУТКИ

скученность в резцовых промежуток в резцовых диастема в мм отклонение в переднем отде- отклонение в переднем отде- сегментах сегментах ле на верхней челюсти в мм ле на нижней челюсти в мм

в одном сегменте 1 - один сегмент с промежутком

в двух сегментах ПРИКУС

|

|

ПОТРЕБНОСТЬ В НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ состояние, угрожающее жизни | | (176) боль или воспалительный процесс | I (177) 0 - отсутствие другие состояния (указать) Г"1-(178) ^ " наличие 1—1 9 - не регистрируется |

НАПРАВЛЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТАМ □ (179)

9 - не регистрируется |

ПРИМЕЧАНИЯ Русский вариант подготовлен на кафедре профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ, 2007 |

|

наличие

протезов на верхней и нижней челюстях;

определение

потребности в ортопедическом лечении;

выявление

зубочелюстных аномалий по критериям

стоматологического эстетического

индекса DAI.

Для

регистрации состояния твердых тканей

зубов используются следующие коды

и критерии:

(А)

- интактный зуб (включая начальные

стадии кариеса

меловидные

или пигментированные пятна, при

зондировании которых не ощущается

размягчения эмали);

(В)

- кариозный зуб (наличие кариозной

полости или выявление отчетливого

размягчения твердых тканей зуба при

зондировании);

(С)

- пломбированный зуб с кариесом;

(D)

- пломбированный зуб без кариеса;

(Е)

- зуб, удаленный по причине осложнений

кариеса;

-

зуб, удаленный по другой причине;

(F)

- наличие герметика на жевательной

поверхности;

(G)

- зуб, являющийся опорой мостовидного

протеза, покрытый коронкой и виниром,

или имплантат;

-

непрорезавшийся зуб;

Т

(Т) - перелом коронки или корня зуба;

-

состояние твердых тканей зуба не

регистрируется (осмотр зуба невозможен

по какой-либо причине, например, из- за

наличия ортодонтических конструкций,

выраженной гипоплазии и т.д.).

Распространенность

кариеса зубов выражается процентным

отношением

лиц, имеющих хотя бы один из

признаков проявления

кариеса зубов (кариозные, пломбированные

или удаленные

по причине осложнений кариеса зубы), к

общему количе

ству

обследованных соответствующей возрастной

группы-

98

Распространенность и интенсивность кариеса зубов

:Т0-

ieca

*ро-

или

при

Интенсивность

кариеса зубов определяется по индексу

КПУ

У каждого обследованного

суммируется количество зубов:

кариозных

(компонент «К»), обозначенных кодами

1 и 2

(постоянные зубы) или В и С

(временные зубы);

>ов •

пломбированных (компонент «П»),

обозначенных кодом

рль- 3

(постоянные зубы) или D

(временные зубы);

удаленных

(компонент «У»), обозначенных кодом 4

(по-

стоянные

зубы) или Е (временные зубы).

Затем

производится вычисление средних

показателей ин-

декса КПУ и его

компонентов в ключевых возрастных

груп-

пах по городам, районам или

муниципальным образованиям,

в

субъекте Федерации (республика, край,

область), по регио-

ну (к примеру, по

Южному федеральному округу) или в

целом

по стране. Для оценки

распространенности кариеса приме-

нительно

к популяции используют следующие

критерии: низ-

кий уровень - 0-30%

пораженности; средний - 31-80% и вы-

Га’ сокий—

81-100%.

Уровень

интенсивности кариеса оценивается по

величине ги> КПУ в стандартной

возрастной

группе 12 лет с

учетом сле-

теза, дующих

значений: 0-1,1 - очень низкий; 1,2-2,6 - низкий;

2,7-4,4

- средний; 4,5-6,5 - высокий; 6,6 и выше - очень

высокий - и в возрастной

группе 35-44 года: 0,2-1,5

- очень низкий; 1,6-6,2 - низкий; 6,3-12,7 -

средний; 12,8-16,2 - вы- [ (ос- сокий; 16,3 и выше

- очень высокий.

По

данным эпидемиологического исследования,

средняя распространенность кариеса

временных зубов

среди 6-летних детей России составила

84% при средней интенсивности - 4,83. В

структуре индекса КПУ превалировал

компонент «К», равный 2,90. Количество

пломбированных зубов (компонент

«П») было почти в 2 раза меньше - 1,55.

Удаленные временные зубы в этом возрасте

регистрировали лишь в случае их

отсутствия, обусловленного патологическим

процес-

99

Возраст |

Распространенность кариеса зубов (на 100 обследованных) |

Интенсивность кариеса зубов |

|||

К |

П |

У |

КПУ |

||

6 |

13 |

0,15 |

0,08 |

0 |

0,23 |

12 |

73 |

ш |

1,3 |

0,04 |

2,51 |

15 |

82 |

1,57 |

2,15 |

0,09 |

3,81 |

35-44 |

99 |

3,13 |

6,02 |

4,78 |

13,93 |

65 и > |

100 |

1,72 |

2,77 |

18,26 |

22,75 |

Результаты

обследования показали, что с возрастом

наблюдается тенденция к росту

поражения кариесом постоянных зубов:

с 13% - у 6-летних до 99%-100% - в старших

возрастных

группах. Средний показатель индекса

КПУ у 12-летних

детей,

признанных ключевой возрастной группой

для

м0

100

ниторинга

кариеса зубов, составил 2,51, что

соответствует низкому уровню интенсивности

по градации ВОЗ. Это позволяет сделать

вывод об определенной эффективности

программ профилактики основных

стоматологических заболеваний,

реализуемых среди детского населения

в разных регионах в течение последнего

десятилетия.

В

то же время частота кариеса зубов у

взрослого населения 35-44 лет может быть

оценена как высокая. У обследованных

возрастной группы 65 лет и старше в

среднем было выявлено 18,26 удаленных

зубов. Количество лиц пожилого возраста

с полным отсутствием зубов составило

в среднем 14%, в отдельных районах -

более 50%.

Анализ

результатов эпидемиологического

стоматологического обследования

не выявил достоверных различий

распространенности и интенсивности

кариеса постоянных зубов среди

городского и сельского населения.

Однако у городских жителей количество

кариозных зубов было меньше, а

пломбированных - больше, чем у жителей

села. Кроме того, в старших возрастных

группах сельского населения выявлялось

большее число удаленных зубов, что

свидетельствует о худшем качестве

стоматологической помощи. У лиц,

проживающих в местности с оптимальным

и повышенным содержанием фторида в

питьевой воде, показатели индекса КПУ

во всех возрастных группах были более

низкими, чем в районах с концентрацией

фторида ниже оптимальной.

Для

выявления некариозных поражений твердых

тканей зубов проводится визуальный

осмотр вестибулярных поверхностей

10 постоянных зубов (резцов, клыков и

первых

101

Распространенность некариозных поражений твердых тканей зубов

премоляров

верхней челюсти и первых моляров нижней

че

люсти).

Пятнистость

определяется как различная степень

наруц^ ния полупрозрачное™ эмали с

четкой границей (ограни^ ная пятнистость

- код 1) или без четких границ (диффуЗНая

пятнистость

- код 2).

Гипоплазия

(код 3) регистрируется при наличии

дефекта

поверхности

эмали, вызывающего локальное уменьшение

ее

толщины (единичные или множественные

щели, желобки

частичное

или полное отсутствие эмали над

значительным

участком

дентина).

Отдельными

кодами регистрируется сочетание разных

типов поражения.

Для

диагностики флюороза используются

критерии индекса Dean,

соответствующие

следующим кодам:

-

норма;

-

сомнительный (легкие нарушения

полупрозрачное™

эмали,

варьирующие от нескольких белых

точек

до

случайных

белых пятен);

-

очень слабый (маленькие непрозрачные

белые пятна, занимающие менее 25%

вестибулярной поверхности);

-

слабый (более обширные участки эмали

с белыми

пятнами,

занимающими менее 50% вестибулярной

поверхности);

-

средний (поверхности зубов подвержены

заметному стиранию, часто встречаются

коричневые пятна неправильной

формы);

-

тяжелый (поражены все поверхности,

выражена

ДесТ

рукция

эмали, имеются отдельные или сливающиеся

ямки)-

При

неодинаковой степени поражения разных

зубов

регИ

стрируется

наименьший код.

В

связи с тем, что распространенность

некариозных

пор

102

Возраст |

Концентрация фторида в питьевой воде |

|||

Низкая (ниже 0,7 мг/л) |

Оптимальная или высокая (выше 0,7 мг/л) |

|||

Пятнистость, гипоплазия |

Флюороз |

Пятнистость, гипоплазия |

Флюороз |

|

12 |

27 |

3 |

12 |

34 |

15 |

28 |

2 |

15 |

31 |

Распространенность

некариозных поражений твердых тканей

зубов у детей 12 и 15 лет существенно не

различалась. В районах с низким

содержанием фторида в воде она составила

30%, из которых 2-3% пришлось на долю

флюороза. В местностях, где концентрация

фторида оптимальная и высокая,

распространенность некариозных

поражений в обеих возрастных группах

увеличивалась до 46% вследствие повышения

количества детей с флюорозом: до 34%

среди 12-летних и до 31 % - среди 15-летних.

При этом превалировали очень слабые

и слабые формы поражения, флюороз

средней степени отмечен в 6-7% случаев

и тяжелой степени

у

2% детей.

Состояние

тканей пародонта на основе карты ВОЗ

оцени- вается с использованием

коммунального пародонтального индекса

(CPI), разработанного

экспертами рабочей группы ВОЗ/FDI

для эпидемиологических стоматологических

обследований населения. Этот индекс

позволяет определить распространенность

и интенсивность признаков поражения

пародонта (кровоточивости десен при

зондировании, наличия над- и поддесневого

зубного камня, пародонтальных карманов

различной глубины).

Зубной

ряд условно делится на 6 частей

(секстантов) и проводится обследование

тканей пародонта в каждом секстанте в

области следующих зубов: 16,11,26,36,31,46 (для

лиц моложе 20 лет); 16/17,11,26/27, 36/37, 31,

46/47 (для пациентов 20 лет и старше).

Оценка

состояний тканей пародонта проводится

на 6 участках в области вестибулярной,

язычной и контактных поверхностей

индексных зубов по следующим кодам и

критериям:

-

интактный пародонт;

-

кровоточивость десны во время или

через 10-30 сек. после зондирования;

-

зубной камень или другие факторы,

задерживающие зубной налет;

-

пародонтальный карман глубиной 4-5 мм;

-

пародонтальный карман глубиной 6 и

более мм.

При

обследовании тканей пародонта в области

каждой пары

моляров

регистрируется более высокий код

(например, при наличии кровоточивости

десен и зубного камня записывали

код

2), поэтому в соответствующие ячейки

карты вносятся лишь 6 цифр.Распространенность и интенсивность поражений тканей пародонта

ИЙ

ценимого

уппы бсле- » рас- [я па- шчия арма-

I

протайте

[Ц

мо-

ентов

5

уча- ювер- шям:

О

сек.

ющие

\

пары р, при ывали эсятся

При

определении состояния тканей пародонта

в старшей возрастной группе (65 лет и

старше) имеются определенные особенности,

обусловленные отсутствием у этих лиц

большого количества зубов. В этих

случаях регистрируются лишь секстанты

с наличием двух или более зубов, не

подлежавших удалению. В противном

случае секстант считается исключенным

и регистрируется кодом X.

При

подсчете распространенности признаков

поражения тканей пародонта каждого

обследованного включают в группу,

соответствующую наиболее высокому

выявленному у него коду (1,2,3 или 4), а

затем проводится вычисление процента

лиц, имеющих перечисленные коды, в

возрастных группах 12 лет, 15 лет, 35-44

года, 65 лет и старше. Если у обследованного

все 6 секстантов регистрируются кодом

X, его относят в группу «Исключенные».

Среднюю

интенсивность признаков поражения

тканей пародонта определяют как

среднее количество секстантов с кодами

1,2,3 и 4 в возрастных группах 12 лет, 15 лет,

35-44 года, 65 лет и старше. Кроме того,

рассчитывается также среднее количество

интактных и исключенных секстантов.

Оценка распространенности и

интенсивности заболеваний пародонта

на уровне популяции в разных регионах

проводится на основании критериев,

предложенных ВОЗ для ключевой возрастной

группы 15-летних подростков.

Для

оценки распространенности пародонтита

используются 2 основных критерия:

кровоточивость десен и зубной камень.

По частоте кровоточивости десен

выделяются такие уровни: низкий - 0-50%;

средний - 51-80% и высокий - 81-100% - и по

наличию зубного камня: низкий - 0-20%;

средний - 21-50%; высокий - 51-100%.

По

числу пораженных секстантов используются

следующие показатели распространенности

пародонтита. Выявляе-

105

мая

кровоточивость

десен со

следующим числом секстан-

тов:

низкий - 0,0-0,5 секстантов; средний -

0,6-1,5 секстан,

тов

и высокий - более 1,6 секстантов; наличие

зубного кам. ня:

низкий-0,0-1,5

секстантов; средний - 1,6-2,5 секстантов

и

высокий - более 2,6 секстантов.

Эпидемиологическое

обследование населения РФ показало,

что распространенность признаков

поражения тканей пародонта у 12-летних

детей в целом по РФ составила 34%, у

15-летних подростков - 41 %.

В данных возрастных группах были

выявлены начальные признаки воспаления

пародонта в виде кровоточивости десен

(23% - у 12-летних и 22%- у 15-летних) и зубного

камня (11% и 19% соответственно) (табл.

4.3.).

Среднее

количество секстантов пародонта с

признаками поражения в возрасте 12 лет

составило 1,14, а у 15-летних - 1,42, при этом

интенсивность кровоточивости десен в

обеих возрастных группах оказалась

практически одинаковой, а секстанты

с зубным камнем у подростков регистрировали

в 2 раза чаще (табл. 5.4.).

Среди

взрослого населения 35-44 лет

распространенность признаков поражения

тканей пародонта оказалась высокой -

81%. У16% обследованных были выявлены

пародонтальные

карманы

различной глубины. У лиц данной возрастной

группы было выявлено в среднем 2,28

интактных секстанта, при этом в структуре

признаков поражения преобладали

секстанты

с кровоточивостью десен и зубным камнем.

Появились

секстанты,

которые были исключены из-за отсутствия

зубов.

У

лиц 65 лет и старше признаки поражения

тканей

пародонта

выявлялись практически у всех

обследованных. У 29% больных имелись

пародонтальные карманы, из них у 7% "

глубиной 6 мм и более. В данной возрастной

группе

более

половины секстантов (в среднем 3,24) были

исключены

из

обследования вследствие отсутствия

зубов.

106

Возраст |

Здоро вый |

Кровоточи вость десен |

Зубной камень |

Карман 4-5 мм |

Карман 6 мм и > |

Исключен ные |

12 |

66 |

23 |

И |

0 |

0 |

0 |

15 |

59 |

22 |

19 |

0 |

0 |

0 |

35-44 |

19 |

18 |

46 |

14 |

2 |

1 |

65 и > |

8 |

9 |

27 |

22 |

7 |

27 |

Таблица

4.4.

Среднее

количество секстантов с признаками

поражения тканей пародонта в различных

возрастных группах населения РФ |

Секстанты |

|||||

здоровые |

с кровоточивостью десен |

с зубным камнем |

с пародонтальным карманом |

исключен ные |

||

4-5 мм |

6 мм и > |

|||||

12 |

66 |

23 |

11 |

0 |

0 |

0 |

15 |

59 |

22 |

19 |

0 |

0 |

0 |

35-44 |

19 |

18 |

46 |

14 |

2 |

1 |

65 и > |

8 |

9 |

27 |

22 |

7 |

27 |

При

клинической оценке состояния слизистой

оболочки и мягких тканей полости рта

необходимо осматривать:

красную

кайму губ;

слизистую

оболочку губ;

губную

часть переходных складок и слизистую

оболочку щек (справа и слева);

язык

(дорсальную и вентральную поверхности,

края);

дно

полости рта;

ретромолярную

область;

твердое

и мягкое небо;

1074.4. Распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта

альвеолярные

отростки /десну верхней и нижнеи

челюсти.

Подлежат

регистрации следующие заболевания

слизистой оболочки полости рта:

злокачественная

опухоль;

•лейкоплакия;

красный

плоский лишай;

стоматит

(афтозный, герпетический, травматический);

острый

некротический гингивит;

кандидомикоз;

абсцесс;

•другие

заболевания (не указанные в данном

перечне).

Распространенность

заболеваний слизистой оболочки полости

рта в разных возрастных группах населения

РФ представлена в табл. 4.5.

Средняя

распространенность поражений слизистой

оболочки у детей в возрастных группах

6, 12 и 15 лет составила 4,5%. В структуре

заболеваемости превалировали стоматит-

2,09% и другие заболевания (преимущественно

хейлиты) - 2,24%. В отдельных случаях были

выявлены некротический гингивит,

кандидомикоз и абсцесс. Признаки

поражения локализовались преимущественно

на красной кайме и слизистой оболочке

губ, слизистой оболочке щек, языке.

У

взрослого населения 35-44 лет ведущее

место в структуре заболеваний

слизистой оболочки полости рта занимал

стоматит (3,67%), и достаточно велика

была доля лейкоплакии (1,70%) и других

заболеваний (2,09%).

Общая

распространенность заболеваний

слизистой оболочки полости рта в

данной возрастной группе составила

8,6 случаев на 100 обследованных.

Наиболее часто признаки поражения

выявлялись на слизистой оболочке губ

и щек, альвеолярном

гребне и десне.

108

Возраст |

Признаки поражения не выявлены |

Злокачественная опухоль |

Лейкоплакия |

Красный плоский лишай |

Стоматит |

Острый некротический гингивит |

Кандидомикоз |

Абсцесс |

Другие |

6 |

95,85 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1,61 |

0,00 |

0,02 |

0,05 |

2,47 |

12 |

95,23 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

2,37 |

0,11 |

0,11 |

0,03 |

2,15 |

15 |

95,32 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

2,28 |

0,09 |

0,10 |

0,10 |

2,11 |

35-44 |

91,37 |

0,00 |

| 1,70 |

0,35 |

3,67 |

0,29 |

0,32 |

0,21 |

2,09 |

1 65 и > |

88,41 |

0,08 |

| 2,10 |

0,48 |

4,38 |

0,31 |

1,42 |

0,26 |

2,56 |

Среди

лиц пожилого возраста заболевания

слизистой оболочки полости рта

встречались несколько чаще - в 11,6 случая

на 100 обследованных. Наибольший процент

поражений приходился на долю

стоматитов - 4,38%, лейкоплакии - 2,10%,

кандидомикоза - 1,42% и других заболеваний

- 2,56%. Реже выявлялись красный плоский

лишай (0,48%), некротический гингивит

(0,31%), абсцесс (0,26%), а в 0,08% случаев

регистрировались злокачественные

новообразования.

Для

регистрации различных видов зубочелюстных

аномалий используются критерии

стоматологического эстетического

индекса DAI:

количество

отсутствующих резцов, клыков и

премоляров;

скученность

зубов в резцовых сегментах;

промежутки

в резцовых сегментах;

величина

диастемы (в мм);

отклонение

во фронтальном отделе верхней и нижней

челюсти (в случае поворота зуба вокруг

оси или его расположения вне дуги

измеряют величину наибольшего отклонения

между соседними зубами в мм);4.5. Распространенность зубочелюстных аномалий

переднее

верхнечелюстное перекрытие (в центральной

окклюзии измеряют расстояние от

режущего края наиболее выступающего

верхнего резца до губной поверхности

соответствующего нижнего резца в

мм);

переднее

нижнечелюстное перекрытие (регистрируют

в мм, если любой нижний резец выдвинут

вперед относительно соответствующего

верхнего резца);

вертикальная

передняя щель (регистрируют в мм при

отсутствии смыкания резцов верхней

и нижней челюсти);

переднее-заднее

соотношение моляров (регистрируют

отклонения от нормального соотношения

бугров первых верхних и нижних

моляров: на половину бугра или на полный

бугор).

Наличие

зубочелюстных аномалий определяют,

начиная с возрастной группы 12 лет. По

результатам эпидемиологического

стоматологического обследования

населения РФ представлены сведения

о распространенности различных видов

зубочелюстных аномалий среди детского

населения. В старших возрастных

группах показатели менее информативны

вследствие наличия большого количества

покрытых коронками и удаленных

зубов, а также высокой распространенности

воспалительных заболеваний пародонта,

тяжелые формы которых приводят к

деформации зубного ряда.

Анализ

результатов обследования показал

достаточно

высокую

распространенность зубочелюстных

аномалий у

детей,

составившую

55%-у

12-летних и 57%-у

15-летних. Частота

выявления

различных видов аномалий положения

зубов

и

окклюзии в данных возрастных группах

существенно

не

различалась. Наиболее частым

нарушением было наличие

скученности

резцов, регистрирующейся у 31

-33%

обследованных детей

(табл. 4.6.).

но

Возраст |

Скученность в резцовых сегментах |

Промежуток в резцовых сегментах |

Диастема |

Переднее в/ч перекрытие (> 3 мм) |

Переднее н/ч перекрытие |

Верти кальная передняя щель |

12 |

31 |

И |

11 |

13 |

3 |

3 |

15 |

33 |

10 |

10 |

12 |

3 |

4 |

Важным

показателем стоматологического здоровья

взрослого населения, характеризующим

уровень оказания стоматологической

помощи, является полноценное обеспечение

потребности в протезировании.

Согласно

результатам эпидемиологического

стоматологического обследования,

различные виды зубных протезов имеют

31% 35-44-летних и 60% лиц 65 лет и старше

(табл. 4.7.).

Потребность

в протезировании у каждого обследованного

регистрировали отдельно для верхней

и нижней челюсти с помощью следующих

кодов и критериев:

-

нет потребности в протезировании;

-

потребность в одном мостовидном

протезе;

-

потребность более чем в одном мостовидном

протезе;

-

потребность в частично-съемном

протезировании;

-

потребность в комбинированном

протезировании

(изготовлении

мостовидных и частично-съемных

протезов);

-

потребность в полном съемном

протезировании.

Анализ

полученных результатов показал, что в

возрастной группе 35-44-летних

потребность в протезировании составляет

55%, при этом в большинстве случаев (39%)

необходимо изготовление одного или

нескольких несъемных мосто-Ортопедический статус и потребность в протезировании

Возраст |

Отсут ствие протезов |

Наличие протезов |

||||

несъемных |

частично съемных |

частичносъемных и несъемных |

полных съемных |

|||

на одной челюсти |

на обеюГ челюстяу |

|||||

35-44 |

69 |

28 |

2 |

1 |

0 |

I |

65 и > |

40 |

27 |

9 |

8 |

8 |

v |

видных

протезов. Потребность в полном съемном

протезировании на одной или обеих

челюстях у лиц данного возраста

была выявлена лишь в отдельных

районах.

У

обследованных 65 лет и старше потребность

в протезировании была выше и

составила 63%, из них большинство (32%)

нуждалось в частично-съемном или

комбинированном протезировании, а

14% - в полном съемном протезировании

(табл. 4.8.).

Таблица

4.8.

Удельный

вес обследованных (в %), нуждающихся

в протезировании |

Протезирование не требуется |

Потребность в протезировании |

||||

несъемном |

частично съемном |

частичносъемном и несъемном |

полном съемном |

|||

на одной челюсти |

на обеих челюстях |

|||||

35-44 |

45 |

41 |

6 |

8 |

0 |

0 |

65 и > |

37 |

17 |

19 |

13 |

6 |

8 |

Таким

образом, результаты национального

эпидемиологического

исследования позволили установить

высокую

распространенность

и интенсивность кариеса зубов у населения

РФ. особенно

у лиц старших возрастных групп, где

выявлено

большое

количество удаленных зубов и недостаточно

реализована

потребность

в протезировании.

В

то же время среди детского населения

выявлена

тенденция

к уменьшению поражения постоянных

зубов

кариесом, что

свидетельствует об эффективности

профилактических

программ,

активно разрабатываемых и внедряемых

в

последнее

112

десятилетие

в разных регионах РФ на индивидуальном,

групповом и популяционном уровнях.

Высокая распространенность

зубочелюстных аномалий диктует

необходимость проведения мероприятий,

направленных на раннюю диагностику

и лечение нарушений окклюзии.

Выявлена

также высокая распространенность

болезней пародонта у населения РФ. Так,

признаки поражения тканей пародонта

имели более трети детей и подростков

в РФ. В старших возрастных группах

количество лиц с воспалительными

заболеваниями пародонта составило

80-100%, при этом регистрируются тяжелые

формы поражения, которые, наряду с

осложнениями кариеса, являются одной

из основных причин потери зубов. С

возрастом прослеживается также тенденция

к увеличению распространенности

заболеваний слизистой оболочки полости

рта.

В

отечественной стоматологии для оценки

состояния зубов и полости рта

используются некоторые дополнительные

показатели. Основные из них следующие:

,

1. Индекс гигиены полости рта J.C.Green,

J.R.Vermillion (ИГР-У, OHI-S).

Индекс

позволяет раздельно оценить количество

зубного налета и зубного камня. Для

определения индекса обследуют

зубов:

16,11,26,31 - вестибулярные поверхности и

36,46 - язычные поверхности. Оценка зубного

налета проводится визуально или с

помощью окрашивающих растворов (Шил-

лера-Писарева, фуксина, эритрозина).

Коды

и критерии оценки зубного налета:

-

зубной налет не выявлен;

мягкий

зубной налет, покрывающий не более 1/3

поверхности зуба,

Основные показатели, используемые для оценки состояния зубов и полости рта

или

наличие любого количества окрашенных

отложений (зеленых, коричневых и др.);

-

мягкий зубной налет, покрывающий более

1/3, но ме

нее 2/3 поверхности зуба;

-

мягкий зубной налет, покрывающий более

2/3

поверх- ности зуба.

Определение

над- и поддесневого зубного камня

проводят

с

помощью стоматологического зонда.

Коды

и критерии оценки зубного камня:

О -

зубной камень не выявлен;

наддесневой зубной

камень, покрывающий не более

1/3 поверхности

зуба;

наддесневой

зубной камень, покрывающий более

1/3, но

менее 2/3 поверхности зуба, или наличие

отдельных

отложений

поддесневого камня в пришеечной области

зуба;

-

наддесневой зубной камень, покрывающий

более

2/3 поверхности

зуба, или значительные отложения

поддесневого

камня вокруг пришеечной области зуба.

Расчет

индекса. Для каждого компонента индекса

(зубного

налета

или зубного камня) складывают коды,

полученные

для каждой

обследованной поверхности, и делят на

количество

зубов.

Затем суммируют значения компонентов

зубного

налета

и зубного камня.

Формула

для расчета:

дрр

у_ Сумма значений налета Сумма значений

камня_

Количество

поверхностей Количество поверхностей^^

Интерпретация

индекса:

а) Суммарное

значение ИГР-У

Уровень

гигиены:

0-1,2

- хороший;

1,3-3,0

- удовлетворительный;

з,1-6,0

- плохой;

б) Значения

показателей зубного напета или зубного

камня:

0-0,6-

хороший;

7.1,8 -

удовлетворительный;

1,9-3,0

- плохой.

Индекс

рекомендуется применять для оценки

гигиенического состояния полости

рта у детей до 5-6 лет.

Обследуют

губную поверхность шести нижних

фронтальных зубов: 43 (83), 42 (82), 41 (81),

31 (71), 32 (72), 33 (73)

Указанные

зубы окрашивают с помощью специальных

растворов (Шиллера-Писарева, фуксина,

эритрозина) и оценивают присутствие

зубного налета.

Определяют

код зубного налета на каждом из

вышеперечисленных зубов, результаты

суммируют и делят на количество всех

осмотренных зубов, т.е. на 6.

Для

получения средней величины гигиенического

индекса в группе детей сумму индивидуальных

значений индекса у каждого ребенка

делят на

количество

детей в группе.

Коды

и критерии оценки:

-

зубной налет не выявлен;

-

окрашивание одной четверти поверхности

коронки зуба;

-

окрашивание половины поверхности

коронки зуба;

— окрашивание

трех четвертей поверхности коронки

зуба;

— окрашивание

всей поверхности коронки зуба.

Индексы

CPITN и CPI

Для

оценки распространенности и интенсивности

заболеваний пародонта используются

рекомендуемые ВОЗ индексы нуждаемости

в лечении заболеваний пародонта - CPITN

и коммунальный пародонтальный

индекс — CPI.

Индекс Федорова-Володкиной (1971).

Индекс

CPI в отличие от индекса

CPITN не включает в себя

раздел «потребность в лечении», поскольку

при проведении массового эпидемиологического

обследования населения не всегда нужна

оценка потребности в стоматологической

по» мощи. В остальном же при определении

индекса CPI используются

те же инструменты, методика, коды и

критерии оценки, что и при определении

CPITN.

Для

определения индексов CPITN или

CPI зубной ряд ус- ловно

делится на 6 частей (секстантов),

включающих следующие зубы:

17-14 13-23 24-27; 47-4443-33 37-44.

При

этом предусматривается обследование

пародонта в области индексных зубов и

оценка по наиболее выраженному

клиническому признаку.

Секстант

учитывается, если в нем присутствуют

два или больше зубов, не подлежащих

удалению. Если остается лишь один зуб,

то секстант оценивают как исключенный.

У

взрослого населения, начиная с 20 лет и

старше, осматривают пародонт в

области 10 индексных зубов: 17/16 11; 26/ 27;

47/4631; 36/37.

При

обследовании каждой пары моляров

учитывают и

регистрируют

только один клинический признак (код),

характеризующий наихудшее состояние.

У лиц моложе 20 лет осматривают

пародонт в области 6 индексных зубов:

16;11;26;

46; 31;

36. В этом возрасте вторые моляры из

осмотра

исключают,

поскольку могут выявляться ложные

карманы, образование которых

обусловлено не воспалением, а прорезыванием

зуба.

Обследование

должно проводиться с помощью пародон'

тального

(пушвчатого) зонда, сконструированного

специально

для манипуляций в области очень

чувствительных

мягки* тканей,

окружающих зубы.

116

Этот

индекс разработан для того, чтобы

оценить деструкцию пародонтального

прикрепления. Следует отметить, что

получение подобной информации во время

эпидемиологических стоматологических

обследований позволяет провести

сравнение между группами населения,

но не предполагает полного описания

потери прикрепления у конкретного

пациента.

Этот

показатель регистрируют, начиная с 15

лет.

Оценку

потери прикрепления проводят при

стоматологическом обследовании

сразу после определения индекса СИ.

в С

этой целью используют пародонтальный

(пуговчатый) зонд

И°‘ с

метками на уровне 3,5; 5,5; 8,5; 11,5 мм.

Коды

и критерии оценки:

И10

I 0 - потеря прикрепления 0-3 мм

(цементно-эмалевое со-

■!Ь единение

(ЦЭС) невидимо);

-

потеря прикрепления 4- 5 мм (ЦЭС находится

между Вт- метками зонда 3,5 и 5,5 мм);

■6/ 2

- потеря прикрепления 6-8 мм (ЦЭС находится

между

метками

зонда 5,5 и 8,5 мм);

Же- 3

- потеря прикрепления 9-11 мм

(ЦЭС находится между

И:е- метками

зонда 8,5 и 11,5 мм);

it- 4

- потеря прикрепления 12 мм и более (ЦЭС

находится за

16; меткой

зонда 11,5 мм),

ja- 4.

Индекс РМА (Parma,

1960)

ва_ Для

оценки степени тяжести гингивита

используют папил-

еМ лярно-маргинально-альвеолярный

индекс (РМА) в модифи

кации

Рагта (I960). эН_ Состояние десны у

каждого зуба оценивают после

скради шивания ее раствором

Шиллера-Писарева. При этом воспа-

х ленные

участки десны приобретают коричневую

окраску за

счет

присутствия гликогена.

117Потеря эпителиального прикрепления (воз, 1995).

Коды

и критерии оценки:

-

отсутствие воспаления:

-

воспаление десневого сосочка (Р);

-

воспаление десневого сосочка и

маргинальной десны

(М);

-

воспаление десневого сосочка,

маргинальной и

альвеолярной

десны (А).

Индекс

РМА рассчитывают по формуле:

Сумма

баллов

РМА

= —

х 100%

*

число зубов

Количество

зубов (при сохранении целостности

зубных

рядов)

учитывается в зависимости от возраста:

6-11

лет-24 зуба;

12-14

лет - 28 зубов;

15

лет и старше - 30 зубов.

Примечание:

если часть зубов отсутствует, то делят

на число

имеющихся в полости рта зубов.

Интерпретация

индекса. Чем больше цифровое значение

индекса,

тем выше интенсивность гингивита.

Таблица

4.9-

Критерии

оценки тяжести гингивита по индексу

РМА. |

Критерии |

Менее 30% |

Легкая степень гингивита |

31 - 60% |

Средняя степень тяжести |

61% и выше |

Тяжелая степень |

Индекс

Loe

Н.,

Silness

J. предназначен

для определения

ло кализации

и тяжести гингивита и используется

для клин*1

ческих

и эпидемиологических обследований.

1181. Индекс гингивита (Loe н., Silness j., 1963).

При

определении индекса осматривают десну

в области следующих зубов: 16 12 24 44 32 36

Оценивают

состояние десны в области каждого зуба

на

участках:

дистальном;

медиальном;

в

центре вестибулярного отдела;

в

центре язычного отдела.

Исследование

проводится визуально и с использованием

пародонтального пуговчатого зонда.

Коды

и критерии оценки:

код

0 - отсутствие воспаления;

код

1 - легкое воспаление десны (незначительное

изменение цвета и структуры,

кровоточивость при зондировании

отсутствует);

код

2 — умеренное воспаление десны (умеренно

выраженная гиперемия, отек и

гипертрофия); кровоточивость при

зондировании;

код

3 — выраженное воспаление десны

(отмечается выраженная гиперемия,

отек); тенденция к спонтанной

кровоточивости.

Расчет

индивидуального индекса: вычисляют

среднее значение кода для каждого

зуба, затем суммируют значения для всех

зубов и делят на количество обследованных

зубов.

Формула

для расчета:

Индекс

гингивита = ,

п

где

п

— количество зубов (обычно 6).

119

I. Сумма значений кодов всех обследованных зубов

Интерпретация

индекса:

4$одицд

4 ]

\

лпрнки

тяжести гингивита по

индексу Loe

Н.,

Silness

J Критерии

оценки

Г Критерии

120

Современные

методические подходы к разработке

моделей профилактики наряду с

этиологическими факторами учитывают

также наличие факторов риска. В отличие

от непосредственных этиологических

факторов (причин) возникновения и

развития заболеваний, которые вызывают

патологические изменения в организме,

факторы риска способствуют возникновению

и развитию самых разных видов патологии

и прежде всего массовых неинфекционных

заболеваний (болезней системы

кровообращения, желудочно-кишечного

тракта, новообразований, болезней

костно-мышечной системы и соединительной

ткани, нервной, мочеполовой систем и

др.).

Одна

из классификаций факторов риска,

предложенная академиком Ю.П. Лисицыным,

предусматривает выделение главных

или больших факторов риска. По

происхождению факторы риска бывают

первичными и вторичными.

Первичные

большие факторы риска:

курение;

г

злоупотребление алкоголем;

нерациональное

и прежде всего калорийно-избыточное

питание;

гиподинамия;

психоэмоциональный

стресс.

Вторичные

большие факторы риска:

сахарный

диабет;

липидемия,

холестеринемия;

ревматизм;

аллергия;

иммунодефициты

(первичные и вторичные)

121Глава 5. Основные направления профилактики стоматологических

Заболеваний

Современные методические подходы к организации системы профилактики в рф

Кроме

того, проф. Ю.П. Лисицын выделяет в

популяцИи

группы

социального и медицинского риска,

которые в боль шей степени предрасположены

к развитию различных забо леваний.

Группы

по демографическим признакам:

Дети.

Лица

пожилого возраста (75 лет и старше).

Одинокие.

Вдовы,

вдовцы.

Мигранты,

беженцы, перемещенные лица.

Группы

производственного, профессионального

риска;

Работающие

на вредных для здоровья производствах

(тяжелое машиностроение, химическая

промышленность, транспорт и т.д.)

Группы

риска по признакам функционального,

патологического состояния:

Беременные.

Недоношенные

дети, родившиеся с малой массой тела.

Лица с генетическим риском, с врожденными

аномалиями, дефектами. Инвалиды с

детства.

Группы

риска по признаку низкого материального

уровня

жизни (бедности, нищеты):

Бедные,

малообеспеченные.

Безработные.

Лица

без определенных занятий, БОМЖи.

Группа

риска лиц с девиантным (отклоняющимся)

п°ве

дением:

Злоупотребляющие

алкоголем.

Наркоманы,

токсикоманы.

Проститутки.Группы социального риска

Лица

с сексуальными отклонениями (гомосексуалы,

бисексуалы).

Лица

с деформациями психического здоровья

и поведения (невропатии, психопатии).

Ведущую

роль в формировании здоровья на

индивидуальном, семейном и популяционном

уровнях играет образ жизни.

Образ

жизни -

определенный, исторически обусловленный

тип деятельности в материальной и

нематериальной (духовной) сферах

жизни, а не вообще деятельности

(активности), совокупность наиболее

существенных черт жизнедеятельности

людей.

Характер

активности:

интеллектуальная

активность;

физическая

активность.

Виды

(формы) активности:

производственная

или трудовая активность;

социальная

активность;

культурная

(образовательная) активность;

медицинская

активность.

Образ

жизни отвечает на вопрос как,

каким образом

человек думает, ведет себя, действует,

а условия жизни отвечают на вопрос,

что

или

кто

человека

окружает, в каких условиях.

Условия

жизни -

материальные и нематериальные факторы,

воздействующие на образ жизни; образ

жизни — деятельность, активность

людей, которая определенным образом

реагирует на условия жизни, использует

их.

С

образом жизни связывают понятия «уклад

жизни», «уровень жизни», «качество

жизни», «стиль жизни».Образ жизни:

Категории факторов риска |

Примеры факторов риска |

Доля влияния на здоровье индивидуума, в % |

Образ 1 жизни |

Курение, злоупотребление алкоголем, несбалансированное питание, стрессовые ситуации, вредные условия труда, гиподинамия, низкая физическая активность, напряженные семейные отношения, напряженные психоэмоциональные отношения на работе, низкий культурный и образовательный уровень. |

50-55% |

Внешняя среда |

Загрязнение воздуха и воды канцерогенами и др. вредными факторами, загрязнение почвы, резкие смены гелио- климатических условий. |

20-25% |

Генети ческие факторы |

Предрасположенность к наследственным болезням, наследственная предрасположенность к различным хроническим заболеваниям. |

15-20% |

Здравоох ранение |

Неэффективность профилактических мероприятий, низкое качество и несвоевременность медицинской помощи. |

10-15% |

Уклад

жизни - порядок, регламент общественной

жизни, труда, быта, отдыха, в рамках

которого проходит жизнедеятельность

людей.

Уровень

жизни - (уровень благосостояния) обычно

характеризует возможности

удовлетворения материальных и духовных

потребностей, т.е. количественные,

поддающиеся изменению параметры

(показатели) условий жизни.

Стиль

жизни, как правило, относят к индивидуальным

особенностям поведения. Сюда

причисляют и индивидуальные особенности

образа мыслей, стиля мышления.

Качество

жизни - под этим термином понимают

качественную

сторону условий жизни - качество жилищных

условий,

питания,

уровень комфорта, удовлетворенность

работой, общением.

В

структуру образа жизни входят: 1.

Трудовая деятельность, условия труда,

профессионала

ная и

социальная активность работающих.

124

Хозяйственно-бытовая

деятельность, вид жилища, жилая

площадь, бытовые условия.

Рекреационная

деятельность, направленная на

восстановление физических сил и

взаимодействие с окружающей средой.

Социалогизаторская

деятельность в семье (уход за детьми,

престарелыми родственниками).

Планирование

семьи и взаимоотношения членов семьи.

Медико-социальная

активность (отношение к здоровью,

медицине, установка на здоровый образ

жизни).

Здоровый

образ жизни (ЗОЖ) - это деятельность,

наиболее характерная, типичная для

конкретных социально-экономических,

политических, экономических и прочих

условий, направленная на сохранение,

улучшение и укрепление здоровья

людей.

Таким

образом, в современных условиях снижение

заболеваемости и смертности, улучшение

здоровья в значительно большей степени

зависят от изменений образа жизни,

условий жизни, окружающей среды, чем

от деятельности здравоохранения

(лечение, медицинская профилактика,

медицинская реабилитация).

Профилактика

-

действия, направленные на уменьшение

вероятности возникновения заболеваний

или преморбидных нарушений, остановка

или замедление прогрессирования

заболевания, уменьшение вероятности

нетрудоспособности, инвалидности и

преждевременной смертности.

Задачи

профилактики:

Укрепление

здоровья.

Сохранение

здоровья.

Восстановление

здоровья.

По

видам

выделяются

следующие виды профилактики: социальная;

медико-социальная; медицинская. По

охвату

125

Уровни профилактики |

Характеристика |

Механизмы реализации |

Первичная (факторная) |

Направлена на устранение или снижение неблагоприятного влияния вредных факторов среды обитания (факторов риска) на человека, развитие потенциала здоровья ("здоровье здоровых") с целью предупреждения развития отклонений в состоянии здоровья или патологии. |

|

Вторичная (донозологи- ческая) |

Направлена на выявление патологии в ранних (начальных) стадиях, излечение больного или стабилизацию хронических заболеваний с исключением возможности их прогрессирования |

|

Третичная |

Направлена на предупреждение прогрессирования заболевания, профилактику инвалидности и преждевременной смертности. Включает мероприятия по реабилитации инвалидов. |

|

126

При

организации профилактики различных

заболеваний зубов и полости рта

необходимо иметь представления об

основных факторах риска, способствующих

возникновению патологии. Эти факторы

весьма многочисленны, могут изменяться

в процессе жизненного цикла личности,

оказывают влияние на состояние

челюстно-лицевой системы, зубов и

полости рта как непосредственно,

так и опосредованно за счет нарушения

в системе нейро-гуморальной регуляции,

снижение потенциала

компенсаторно-приспособительных

реакций организма, изменения характера

питания, экологических воздействий

и др.

Можно

выделить следующие основные группы

факторов риска стоматологических

заболеваний.

антенатальные

и постнатальные факторы риска. К

антенатальным

факторам риска относятся:

нерациональное и биологически

неполноценное питание беременнбй;

развитие гестоза и гипоксии плода;

воздействие на женщину профессиональных

вредностей и бытовых интоксикаций

(курение, употребление алкоголя,

наркомания); наличие у беременной

активного кариеса и болезней пародонта.

К постнатальным

факторам риска можно

отнести: отсутствие или кратковременность

грудного вскармливания; рахит;

неполноценное и биологически

несбалансированное питание;

употребление большого количества

«кариесогенных» продуктов питания

(сахар, конфеты, кондитерские

изделия); частые ОРВИ; «вредные» привычки

У ребенка (сосание кулачка и пальца);

127Основные направления профилактики стоматологических заболеваний

Я группа - медико-биологические факторы:

отклонения

в системе локальной противокариозной

за- щиты эмали (снижение резистентности);

нарушение функции слюнных желез,

буферной функции ротовой жидкости и

ее состава, развитие ксеростомии;

индивидуальные

особенности процессов и сроков фор.

мирования и развития твердых тканей

зуба и эмали;

наследственные

факторы, состояние иммунной системы,

в частности развитие синдрома вторичного

иммунодефицита;

состояние

соматического и психического здоровья

человека,

в частности наличие психических

заболеваний, диабета, ревматизма и

ревматоидного артрита, астмы, лучевых

поражений, гепатитов, холецистита,

цирроза печени, эндокардита,

хронической пневмонии, туберкулеза,

рахита, болезней сердечно-сосудистой

системы, желудочно-кишечного тракта,

поджелудочной железы, мочеполовой

системы, болезней щитовидной железы;

особое

состояние организма: смена прикуса,

половое созревание, беременность,

менопаузальный синдром;

этнически

обусловленная устойчивость к кариесу

у лиц негроидной и монгологидной рас.

экологические

факторы, в частности низкое содержание

фторида

в почве и связанное с этим недостаточное

содержание

фторидов в питьевой воде. Низкой

считается концентрация

фторидов в питьевой воде при содержании

меньше

7

мг/л. Имеет также значение высокое

содержание фторидов

в питьевой воде (1,5 мг/л и более);

злоупотребление

или систематическое употребление

некоторых

лекарственных препаратов (антибиотики,

противо

туберкулезные

препараты, метаболические и гормональные

средства

и др.).

128

Я группа - факторы экзогенной природы:

принадлежность

лиц к определенным возрастно-половым

группам: по возрасту (детскии и

подростковый возраст), по полу (женщины

более подвержены стоматологическим

заболеваниям, чем мужчины), месту

проживания (климатогеографические

условия), профессиональной принадлежности;

низкий

уровень и качество жизни населения;

низкий образовательный уровень,

отсутствие мотивации на сохранение

стоматологического здоровья; факторы

саморазрушающего поведения («вредные

привычки» - курение, злоупотребление

алкоголем, наркомания, жевание табака

и др.).

ограниченные

возможности получения своевременной

населения;

отсутствие

четкой государственной политики и

национальных комплексных программ

профилактики и лечения стоматологических

заболеваний.

В

работе Калашникова В.Н. (1999) было проведено

комплексное изучение влияния

антенатальных и постнатальных факторов

риска на развитие кариеса зубов у детей

в возрасте 1-14 лет (табл. 5.3.).

Из

числа пренатальных факторов риска

наибольшее влияние оказывало наличие

гестозов 2-й половины беременности

(доля влияния около 30%) и недоношенность

(доля влияния около 40%). Из числа

постнатальных факторов риска можно

выделить наиболее значимые: отсутствие

грудного вскармливания, перенесенный

ребенком рахит, частые простудные

заболевания, пристрастие к сладостям,

нерегулярная чистка зубов, нарушение

прикуса. Это позволило разработать

модель первичной анте- и постнатальной

профилактики заболеваний зубов и

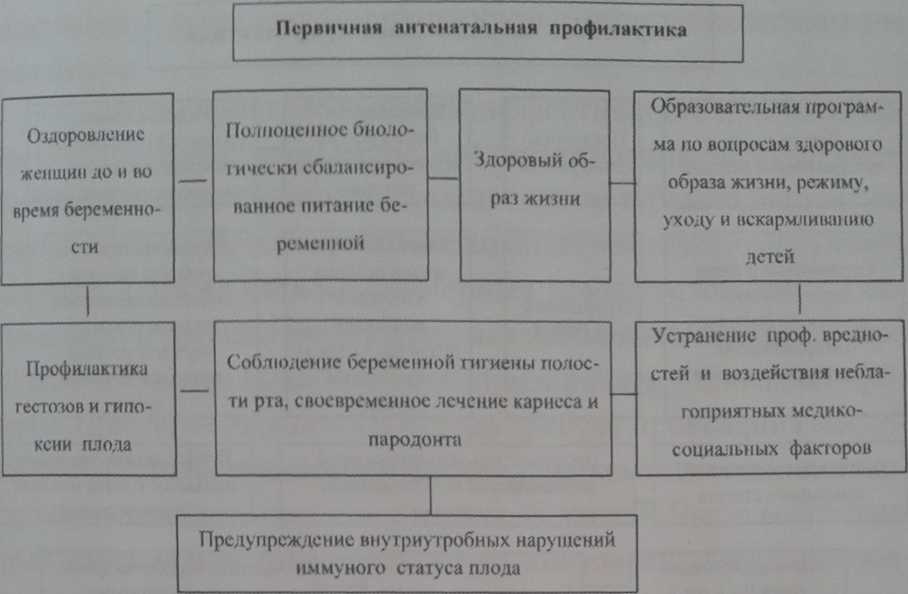

пародонта у детей (рис.).

129Я группа — социальные, экономические и медицинские факторы:

![]()

№ п/п |

Характеристика фактора |

Результирующий признак |

Доля влияния фактора в % |

Достовер. ность влияния |

1. |

Наличие хронической соматической патологии у матери во время беременности |

КП у детей 1-8 лет |

7,5 |

0,01 |

г |

Токсикоз беременности у матери |

КП у детей 1-8 лет |

28,5 |

0,05 |

3. |

Недоношенность ребенка |

КП у детей 1-8 лет |

383 |

0,05 |

4. |

Искусственное вскармливание |

КП у детей 1-8 лет |

27,6 |

0,05 |

5. |

Перенесенный ребенком рахит |

КП у детей 1-8 лет |

36,1 |

0,05 |

6. |

Соматические заболевания ребенка в возрасте до 1 года |

КП у детей 1-8 лет |

1,7 |

0,05 |

7. |

Вредные привычки (сосание пальца, кулачка) в раннем возрасте |

КП у детей 1-8 лет |

8,8 |

|

8. |

Регулярность чистки зубов |

КП у детей 1-6 лет КП у детей 7-14 лет |

15,5 21,4 |

0,01 0^ |

9. |

Наличие у ребенка хронической соматической патологии |

КП у детей 1-14 лет |

183 |

0,05 |

10. |

Частота простудных заболеваний |

КП у детей 1-14 лет |

29,9 |

0,05 |

И. |

Пристрастие к сладостям |

КПудетей 1-14 лет КП у детей 1-6 лет КПудетей 7-14 лет |

463 35.0 69.1 |

0,05 0,05 ИЙ — |

12. |

Нарушение прикуса |

КПудетей 1-14 лет |

14,4 |

^ft05^ |

13. |

Болезни слизистой оболочки полости рта |

КПудетей 1-14 лет |

0,28 |

|

14. |

Болезни пародонта |

КПудетей 1-14 лет |

6,6 |

Рис.

5.2.1. Основные направления первичной

антенатальной профилактики заболеваний

зубов и пародонта у детей

В

настоящее время одним из наиболее

эффективных средств профилактики

кариеса зубов с участием населения

является использование соединений

фтора (фторидов). Могут применяться

следующие методы обеспечения организма

необходимым количеством фтора:

фторирование

воды в системах централизованного

водоснабжения. В РФ системы очистки

и обеззараживания воды не соответствуют

европейским стандартам, в связи с чем

вода, подаваемая при централизованном

водоснабжении, имеет различные

отклонения по санитарно-химическим и

бактериологическим показателям.

По рекомендации ВОЗ оптимальной

концентрацией фторидов в питьевой

воде считается их содержание в

пределах 0,7-1,0 мг/литр. Указанный метод

обес-

131

5.2.1. Основные методы профилактики кариеса зубов и болезней пародонта

Рис.

5.2.2. Основные направления первичной

постнаталъной профилактики

заболеваний

зубов и пародонта у детей

печения

населения дополнительным количеством

фторидов в нашей стране не применяется;

фторирование

пищевых продуктов, в частности

поваренной соли, или добавление

фторсодержащих соединений непосредственно

в пищевые продукты (к примеру, в

хлебобулочные изделия). В настоящее

время эти методы в нашей стране не

находят широкого применения;

использование

фторсодержащих зубных паст как

отечественного, так и импортного

производства. Использование фторсодержащих

паст может быть рекомендовано для

всего населения независимо от

возрастно-половой принадлежности,

за исключением детей, проживающих в

зонах эндемического флюороза;

нанесение

непосредственно на эмаль зубов

фторсодер' жащих соединений, выпускаемых

в форме гелей, растворов

132

или

лаков при посещении пациентом

стоматологического учреждения;

в

детской практике высокую эффективность

профилактики кариеса имеет такой

метод, как герметизация фиссур и ямок

жевательных поверхностей задних групп

зубов. В настоящее время используются

герметики химического светового

отверждения, а также стеклоиономерные

цементы, которые обеспечивают в

течение нескольких лет насыщение

ионами фтора тканей зуба, что позволяет

стабилизировать кариозный процесс.

Применение данного метода требует

проведения массового стоматологического

обследования контингентов детского

населения, начиная с первого года

жизни. Чаще всего данный метод может

применяться в организованных детских

коллективах (детские сады и школы).

Поскольку речь идет о проведении

масштабной работы, проводимой

врачами-стомато- логами, это требует

реализации большого комплекса

организационных мероприятий и

специального финансирования. Начиная

с 2010 года, в программу ОМС включены

профилактические стоматологические

осмотры беременных и детей. Кроме

того, по плану реализации национального

проекта «Здоровье» Минздравсоцразвития

РФ был издан приказ №307 от 28.04.2007 года

«О стандарте диспансерного

«профилактического» наблюдения

ребенка в течение первого года жизни»,

в соответствии с которым стоматологическое

обследование должно проводиться

на 9-м и 12-м месяцах. При этом обращается

внимание на выявление патологии

прорезывания зубов, поражения

твердых тканей зубов (флюороз, кариес

и др.), наличие патологии слизистой

оболочки полости рта, прежде всего

стоматита, и патологии прикрепления

уздечки языка.

Важное

значение имеет создание стоматологических

кабинетов на базе общеобразовательных

школ. Финансирование материально-технического

и кадрового обеспечения указан-

133

ных

кабинетов осуществляется из муниципального

бюджета в связи с чем на региональном

или муниципальном уровне целесообразно

принять и законодательно закрепить

комплексную целевую программу

профилактики стоматологических

заболеваний среди детского населения.

Такое правовое обес- печение целевой

программы позволяет органам исполнитель-

ной власти решить вопрос о выделении

необходимых финан- совых ресурсов.

Таким образом, полноценная реализация

таких программ требует координированных

усилий админист- рации региона и

муниципальных образований, министерств

здравоохранения и образования, активного

участия педагогического персонала

и родителей детей. Стоматологи,

работающие в школьных кабинетах,

привлекаются к проведению профилактических

мероприятий среди детей дошкольных

учреждений в каникулярное время;

контроль

потребления кариесогенных продуктов

питания, особенно рафинированных

углеводов. В РФ отсутствует государственная

система поддержки производителей

продуктов питания со сниженным

содержанием рафинированных углеводов,

не проводится маркировка продукции с

надписью «Безопасно для зубов»,

поэтому возможные ограничения могут

быть реализованы на семейном или

индивидуальном уровне.

В

РФ можно выделить три основных направления

профилактики заболеваний пародонта:

повышение

медицинской грамотности населения,

направленной на осо-знанное применение

методов гигиены полости

рта,

в частности регулярная чистка зубов

с

использованием зубных

щеток средней и повышенной жесткости,

что позволяет

осуществлять

механическое удаление или разрушение

зубного

налета

самим пациентом и дополнительный

массаж

десен,

134

Необходимо ориентировать население, особенно в во растных группах старше 40 лет, на необходимость ежегодного

обращения

к стоматологу с профилактической целью.

При выявлении

зубного

камня или других клинических признаков

пародонтита необходимо проводить

соответствующее курсовое лечение;

проведение

скринингового стоматологического

обследования населения, которое

может быть отнесено к группам риска

по развитию заболеваний пародонта:

1-я группа - лица с наличием сопутствующих

хронических соматических заболеваний,

в частности болезней системы

кровообращения, панкреатита,

холецистита и болезней эндокринной

системы, в частности сахарного

диабета; 2-я группа - лица, занятые на

работах с вредными условиями труда;

3-я группа - лица с неудовлетворительной

гигиеной полости рта и неправильным

прикусом; 4-я группа - лица с неполноценным

и некачественным питанием, курящие

и злоупотребляющие алкоголем и 6-я

группа-лица, не получающие регулярное

стоматологическое лечение.

Для

достижения необходимой эффективности

профилактических мероприятий

существенное значение имеет обучение

населения, начиная с раннего детского

возраста (2-3 года), правилам гигиены

полости рта и зубов. Безусловным

требованием является необходимость

как минимум двукратной чистки зубов

в течение суток (после пробуждения и

перед сном). Оптимальным является

полоскание полости рта и чистка зубов

после каждого приема пищи в течение

2-3 минут. Целесообразен контроль освоения

ребенком чистки зубов зубной щеткой и

межзубных промежутков нитью в детских

дошкольных учреждениях и школах

педагогами при проведении уроков

здорового образа жизни, а в домашних

условиях - родителями.

135

Методы индивидуальной профилактики основных стоматологических заболеваний

Стоматологи

рекомендуют заниматься профилактикой

кариеса у детей, начиная с периода

прорезывания первых непостоянных

зубов. Первоначально рекомендуется

проводить очистку первых временных

зубов хотя бы 1 раз в день специальной

зубной щеткой, одеваемой на палец. На

2-3-м годах жизни чистку зубов проводят

мягкой зубной щеткой также 2 раза в

день, при этом можно использовать

гелеобразную зубную пасту. С 3 лет

родителям необходимо приучать

ребенка к самостоятельной чистке зубов

2 раза в день. Поскольку медицинская

грамотность родителей часто бывает

недостаточной, в связи с чем они не

уделяют должного внимания гигиене

полости рта как у себя, так и у своих

детей, рекомендуется проводить также

обучение детей навыкам пользования

зубной щеткой и зубными пастами в

детских дошкольных учреждениях и

начальных классах школы. В связи с этим

стоматологи должны провести

соответствующее обучение воспитателей

детских дошкольных учреждений и

педагогов школ.

Дополнительно

к зубным щеткам для удаления остатков

пищи из межзубных промежутков и боковых

поверхностей зубов могут использоваться

зубочистки и зубные нити

(флос- сы).

К

средствам, позволяющим улучшить

гигиеническое состояние полости

рта за счет увеличения саливации,

относятся жевательные резинки.

Существенное

значение для профилактики кариеса и

пародонтита не только у детей,

подростков, но и у взрослых, имеет

рациональная чистка зубов не менее 2

раз в сутки с использованием

современных зубных паст. В стоматологической

практике находит применение так

называемая контролируемая чистка

зубов, которую пациент проводит под

контролем спе- циалиста-стоматолога.

136

В

настоящее время наряду с гигиеническими

зубными пастами находят широкое

применение различные лечебно-профилак-

тические пасты, среди которых выделяются

следующие группы:

пасты

противокариозного действия;

пасты,

препятствующие отложению или

кальцификации зубного налета;

противовоспалительные

пасты, уменьшающие кровоточивость

десен;

пасты,

используемые при нарушении слюноотделения;

пасты,

снижающие повышенную чувствительность

зубов;

отбеливающие

пасты.

Врач-стоматолог

(терапевт или гигиенист стоматологический)

при контакте с пациентом, обратившимся

за стоматологической помощью, или

при проведении профилактических

(целевых осмотров) должен уделять

внимание повышению гигиенической

грамотности населения и формированию

положительной мотивации на профилактику

стоматологических заболеваний. Пациент

должен получить профессиональную

консультацию по выбору рационального

типа зубной щетки, прежде всего с учетом

ее жесткости (очень жесткие, жесткие,

средние, мягкие и очень мягкие) и

использованию индивидуально

показанных зубных паст.

Кроме

того, необходимо выяснить знание

пациентом приемов правильной

индивидуальной гигиены полости рта и

восполнить имеющиеся пробелы.

Важное

значение имеет ориентация пациента на

необходимость проведения

профессиональной гигиены полости рта,

направленной на профилактику кариеса,

предупреждение и лечение пародонтита.

Профессиональная

гигиена предусматривает:

удаление

над- и поддесневых зубных отложений;

полировку

поверхности зуба (в том числе и корня);

137

устранение

факторов, способствующих скоплению

зубного налета.

Профессиональная

гигиена полости рта как один из основных

компонентов профилактики стоматологических

заболеваний должна проводиться

детям, подросткам и взрослым строго

индивидуально и через определенные

интервалы времени.

Длительность

интервала между посещениями зависит

от:

гигиенического

состояния полости рта;

интенсивности

кариеса зубов;

состояния

пародонта;

использования

методов восстановительного лечения;

степени

прорезывания зубов у детей.

Проведение

профессиональной гигиены является

необходимым условием и при плановом

осмотре полости рта пациента,

поскольку качество диагностики кариеса

зубов значительно возрастает, если

поверхность зуба очищена и высушена.

Кроме

того, наличие здоровой, тщательно

санированной полости рта является

неотъемлемым условием качественного

осуществления сложных методов лечения:

эстетического

пломбирования;

микропротезирования;

отбеливания

зубов;

хирургического

пародонтологического лечения;

имплантации;

ортопедического

лечения;

ортодонтического

лечения.

Перед

профессиональной чисткой зубов проводят

стоматологическое обследование с

определением индексов CPI,

РМА, гигиенических индексов (по показаниям

в зависимости от возраста пациента).

138

В

системе комплексной профилактики,

сохранения и укрепления здоровья

населения, в том числе стоматологического

здоровья, существенное значение имеют

мероприятия, направленные на

профилактику хронической соматической

и эндокринной патологии. Речь в первую

очередь идет о предупреждении тех

хронических заболеваний, которые в той

или иной мере ассоциированы с заболеваниями

зубов и полости рта: болезни системы

кровообращения (атеросклероз, ВСД,

гипертоническая болезнь); болезни

эндокринной системы и нарушения обмена

веществ (сахарный диабет, метаболический

синдром, менопаузальный синдром);

болезни органов пищеварения

(гастродуодениты, язвенная болезнь

желудка и 12-перстной кишки) и др.

Европейским

региональным бюро Всемирной Организации

Здравоохранения разработан программный

документ «Здоровье XXI - здоровье для

всех в XXI столетии». В нем представлены

основы политики достижения здоровья

для всех в европейском регионе, в том

числе и стоматологического здоровья

населения.

Основные

цели стоматологического здоровья,

которые должны быть достигнуты к

2020 году по рекомендации ВОЗ:

Свыше

80% 6-летних детей должны иметь интактные

зубы, при этом среднее значение индекса

КПУ временных зубов не должно превышать

2,0.

У

12-летних детей средняя интенсивность

кариеса зубов по индексу КПУ не должна

превышать 1,5, при этом компонент «К»

(нелеченный кариес) должен быть ниже

0,5. Среднее количество здоровых

секстантов пародонта не должно быть

менее 5,5.

139

Европейские цели воз по обеспечению стоматологического здоровья к 2020 году

У

15-летних подростков средняя величина

индекса КПУ не должна превышать 2,3, при

этом компонент «К» (кариес) должен быть

менее 0,5. Не должно быть зубов, удаленных

вследствие осложнений кариеса. Среднее

количество здоровых секстантов

пародонта должно быть не менее 5,0.

У