- •2.1. Теории наркоза

- •2.2. Стадии наркоза

- •III. Хирургическая стадия

- •3.1. Предоперационный осмотр

- •3.1.1. Сбор анамнеза

- •3.1.4. Интерпретация результатов анализов и исследований

- •3.1.5. Оценка жидкостного баланса организма

- •3.2. Оценка операционного риска

- •3.2.1. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы

- •3.2.2, Оценка состояния дыхательной системы

- •3.2.3. Оценка функции почек

- •3.2.4. Оценка функции печени

- •3.3. Предоперационная подготовка

- •4. Премедикация

- •4.1. Исторические данные

- •4.2. Клиническая фармакология

- •4.2.2. Бензодиазепины

- •4.2.3. Нейролептики

- •4.2.4. Опиоидные аналгетики

- •4.3. Критерии эффективности профилактической премедикации

- •5.1. Исторические данные

- •5.2. Требования к "идеальному" внутривенному анестетику

- •5.3. Клиническая фармакология лекарственных средств

- •5.3.1. Барбитураты

- •5.3.1.1. Тиопентал-натрий

- •5.3.2. Бензодиазепины

- •5.3.2.1. Диазепам

- •5.3.3.3. Натрия оксибутират

- •5.3.3.4. Кетамин

- •5.3.4. Нейролептики

- •5.3.4.1. Дроперидол

- •5.3.5. Опиоидные аналгетики

- •6.3. Механизм действия и классификация мышечных релаксантов

- •6.6. Декураризация

- •6.6.1. Антихолинэстеразные препараты

- •6.6.2. Мониторинг нервно-мышечной блокады

- •7.1. Требования к "идеальному" ингаляционному анестетику

- •7.6. Ингаляционные анестетики-жидкости

- •7.6.1. Галотан (фторотан)

- •7.7. Ингаляционные анестетики-газы

- •7.7.1. Закись азота

- •8.1. Вводный наркоз

- •8.1.1. Профилактика гемодинамических реакций перед интубацией трахеи

- •8.3. Интубация трахеи

- •8.3.2. Методика интубации трахеи под общей анестезией

- •8.3.4. Трудная интубация

- •8.3.4.3. Альтернативные методы интубации трахеи

- •8.3.5. Профилактика и лечение осложнений интубации трахеи

- •8.3.5.1. Осложнения во время интубации 8.3.5.1.1. Повреждение зубов

- •8.3.5.1.2. Регургитация и аспирация желудочного содержимого

- •8.3.5.1.3. Кровотечение из задней стенки глотки

- •8.3.5.1.4. Перегиб интубационной трубки

- •8.3.5.1.5. Введение интубационной трубки в пищевод

- •8.3.5.1.6. Чрезмерно глубокое введение интубационной трубки в трахею

- •8.3.5.1.7. Повреждения трахеи и пищевода

- •8.3.5.2. Осложнения интубации

- •8.3.5.3. Осложнения после экстубации трахеи

- •9. Обеспечение общей анестезии во время операции

- •9.1. Положение на операционном столе

- •9.2. Периоперационный мониторинг

- •9.2.1. Мониторинг оксигенации

- •9.2.2. Мониторинг вентиляции легких

- •9.2.3. Мониторинг кровообращения

- •9.2.4. Температурный мониторинг

- •9.2.5. Мониторинг диуреза

- •9.2.6. Мониторинг состояния нервной системы

- •9.3. Инфузионно-трансфузионная терапия во время операции

- •9.3.1. Оценка адекватности периоперационной инфузионной терапии

- •9.3.2. Оценка объема кровопотери

- •9.3.3. Гемотрансфузии

- •9.3.4. Методы ограничения интраоперационной кровопотери [22]

- •9.4. Осложнения во время операции

- •9.4.1. Остановка сердца и интраоперационная смерть

- •9.4.2. Нарушения вентиляции

- •9.4.3. Нарушения оксигенации

- •9.4.4. Нарушения гемодинамики 9.4.4.1. Артериальная гипотензия

- •9.4.4.2. Артериальная гипергензия

- •9.4.5. Анафилактические реакции

- •1. Обеспечение общей анестезии во время операции

- •9.4.6. Нарушения терморегуляции

- •9.4.6.1. Злокачественная гипертермия

- •9.4.6.2. Гипертермия

- •9.4.6.3. Гипотермия

- •9.4.7. Восстановление сознания во время общей анестезии

- •10.1. Перевод пациента в палату, экстубация

- •10.2. Осложнения раннего послеоперационного периода

- •11.4. Лечение послеоперационной боли

- •11.4.1. Лекарственные средства

- •17.4.1.1. Опиоидные аналгетики

- •11.4.1.2. Нестероидные противовоспалительные средства

- •12.1. Химическая структура местных анестетиков

- •12.2. Механизм действия местных анестетиков

- •12.3. Метаболизм местных анестетиков

- •12.6. Комбинирование местных анестетиков

- •12.7. Адъювантные препараты

- •12.8. Токсическое действие местных анестетиков

- •12.8.1. Аллергические реакции

- •12.8.2. Системное токсическое действие

- •12.8.3. Токсическое действие на цнс

- •12.8.4. Токсическое действие на сердечно-сосудистую систему

- •13.1. Определение уровня сегментарного блока для проведения оперативного вмешательства

- •13.2. Спинальная анестезия

- •13. Регионарная анестезия

- •13.2.1. Прикладная анатомия

- •13.2.2. Эффекты спинальной анестезии

- •13.2.3. Методика проведения спинальной анестезии 13.2.3.1. Спинальные иглы

- •13.2.3.2. Положение пациента

- •13.2.3.3. Доступы к пункции субарахноидального пространства

- •13.2.3.4. Постановка иглы

- •13.2.3.5. Введение раствора местного анестетика в субарахноидальное пространство

- •13.2.3.6. Факторы, влияющие на уровень спинальной блокады

- •13.2.3.7. Факторы, влияющие на длительность спинальнои анестезии

- •13.2.4. Осложнения спинальнои анестезии

- •13.2.4.1. Осложнения во время проведения спинальнои анестезии

- •13.2.4.2. Послеоперационные осложнения спинальной анестезии

- •13.3. Эпидуралышя анестезия

- •14. Лекарственная интеракция и полипрагмазия в анестезиологии

- •14. Лекарственная интеракция и полипрагмазия в анестезиологии

9.2.2. Мониторинг вентиляции легких

Об адекватной вентиляции легких свидетельствуют полноценные экскурсии грудной клетки при дыхании, а также данные аускультации и перкуссии легких, но в некоторых случаях даже опытному анестезиологу сложно диагностировать определенные состояния, например адекватность местонахождения интубаци-онной трубки. В таких случаях незаменимую помощь оказывает капнография.

Капнография (от греч. kapnos — дым). Метод основан на принципе закона Ламберта—Бэра и заключается в спектрофотометрическом определении абсорбции углекислым газом проходящего света. Забор газа для анализа производят у наружного конца эндотрахеальной трубки. С помощью капнографии измеряют парциальное давление углекислого газа в выдыхаемом газе в конце выдоха (РЕСО,). Зависимость между РЕСО,, рСО, и РДСО, зависит от нескольких факторов. В идеальной ситуации РЕСО, = рСО, = РлСб,, но в норме градиент между РЕСО, и РаСО, равен 5—10 мм рт. ст. При нарушении вентиляционно-перфузионных соотношений во время общей анестезии этот показатель изменяется (табл. 9.1): при состояниях, сопровождающихся увеличением мертвого пространства и гипопер-фузией легких, градиент снижается, при эмболии легочной артерии — увеличи-

Таблица 9.1. Факторы, влияющие на РЁСО2 во время анестезии

Факторы, увеличивающие РЕСО2 |

Факторы, уменьшающие РБСО2 |

Гипертермия Злокачественная гипертермия Гипертиреоидизм Сепсис Дрожь Применение натрия гидрокарбоната Инсуфляция СО2 в брюшную полость Нарушение элиминации СОг Гиповентиляция Нарушение рециркуляции газа в дыхательном контуре |

Гипотермия Гипотиреоидизм Низкий сердечный выброс и остановка сердца |

Гипоперфузия Ги пер вентиляция Эмболия легочной артерии Спонтанная экстубация |

178

со,

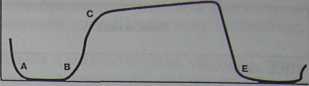

Рис.

9.6. Нормальная

капнографическая кривая [1]. Фаза

А-В

отражает

вдох. Фаза В-С

соответствует

началу

выдоха с быстрым увеличением концентрации

СО,. Более медленный подъем кривой

часто наблюдают

при ХОЗЛ или острой обструкции

дыхательных путей,

включая бронхоспазм, а также при

обтурации интубационной

трубки. Фаза C-D

соответствует

элиминации

СО, из альвеол. Точка D

соответствует

РЕСО,.

Фаза

D-E

отражает

начало вдоха. Раннее снижение РЕСО,

часто свидетельствует об утечке газа

мимо манжеты

интубационной трубки. Форма кривой

нарушается при неполной релаксации

и появлении спонтанного

дыхания

С помощью капнографии определяют нарушения элиминации углекислого газа, связанные с респираторными, метаболическими и цирку-ляторными причинами. Капнография является золотым стандартом при определении местонахождения интубационной трубки (см. раздел 8.3.4.2), а также при определении эффективности массажа сердца. Следует отметить, что с помощью капнографии невозможно определить эндобронхиаль-ное расположение интубационной трубки.

Нормальная капнографическая кривая представлена на рис. 9.6.

Масспектрометрия обеспечивает постоянный или периодический контроль за составом вдыхаемой и выдыхаемой газовой смеси, включая ингаляционные анестетики. Разница между вдыхаемой и выдыхаемой концентрациями анестетика отражает степень растворимости препарата в крови, а его концентрация в выдыхаемом газе коррелирует со степенью анестезии.

Спектрометрия Raman позволяет проводить независимый анализ каждого вдыхаемого газа, не повреждая его молекул, которые возвращаются в дыхательный контур. Вентилометр, или респирометр, располагается в дыхательном контуре и определяет дыхательный объем на выдохе, что является важным показателем при утечке газа. Определение давления в дыхательных путях — необходимый метод во время проведения наркоза с применением ИВЛ; позволяет определить разгерметизацию дыхательного контура при резком снижении давления и обнаружить частичную или полную обструкцию дыхательных путей или интубационной трубки при повышении давления в дыхательных путях при неизмененном дыхательном объеме. Давление в дыхательном контуре внезапно повышается при напряженном пневмотораксе и эндобронхиальном смещении эндотрахеальной трубки.