- •План обследования органов кровообращения

- •I. Расспрос

- •1/Жалобы:

- •3/История жизни:

- •Основные факторы риска

- •II. Осмотр

- •2/Осмотр по системам и частям тела:

- •Перечень практических навыков

- •Перечень вопросов, выносимых на зачет

- •Предлагаемые темы рефератов

- •Тестовые задания исходного уровня знаний по теме практического занятия: «Методы исследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр больного. Осмотр области сердца и сосудов» Вариант 1

- •Тестовые задания исходного уровня знаний по теме практического занятия: «Методы исследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр больного. Осмотр области сердца и сосудов» Вариант 2

- •Органы кровообращения состоят из сердца и сосудов

- •Основные болезни

- •Характеристика Определение отеков

- •Методика пальпации

- •Общий осмотр

- •Тестовые задания на усвоение знаний по теме практического занятия: «Методы исследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр больного. Осмотр области сердца и сосудов» Вариант 1

- •Тестовые задания усвоение знаний по теме практического занятия: «Методы исследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр больного. Осмотр области сердца и сосудов» Вариант 2

- •Ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 1

- •Ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 1

- •Ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 1

- •Ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 1

- •Пальпация: Верхушечный толчок в y межреберье по левой срединно-ключичной линии усилен, высокий, концентрированный, куполообразный. Сердечный толчок и эпигастральная пульсация не выявляются.

- •Ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 2

- •Ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 2

- •Ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 2

- •Ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 2

- •Ответы на тестовые задания по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов».

- •Ответы на ситуационные задачи по теме «Методы обследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр. Осмотр области сердца и сосудов». Вариант 1

- •Вариант 2

Методика

определения отеков ног

Отеки определяют

симметрично на обеих ногах

Пальпацию проводят

сверху вниз

Четырьмя пальцами

правой руки охватывают икроножные

мышцы

Большим пальцем

правой руки локально под углом

надавливают на внутреннюю поверхность

большеберцовой кости

При наличии отеков

после надавливания остается ямочка,

видимая на глаз

Если после

надавливания ямочка не видна, по этому

месту проводим большим пальцем, ощущение

небольшого углубления под пальцем

указывает на малую отечность, которая

называется пастозностью

голеней.

Локализуются на

ногах, симметричные, плотные по

консистенции

Усиливаются к

вечеру

Кожа над ними

цианотичная, холодная

Накапливаются и

сходят медленно.

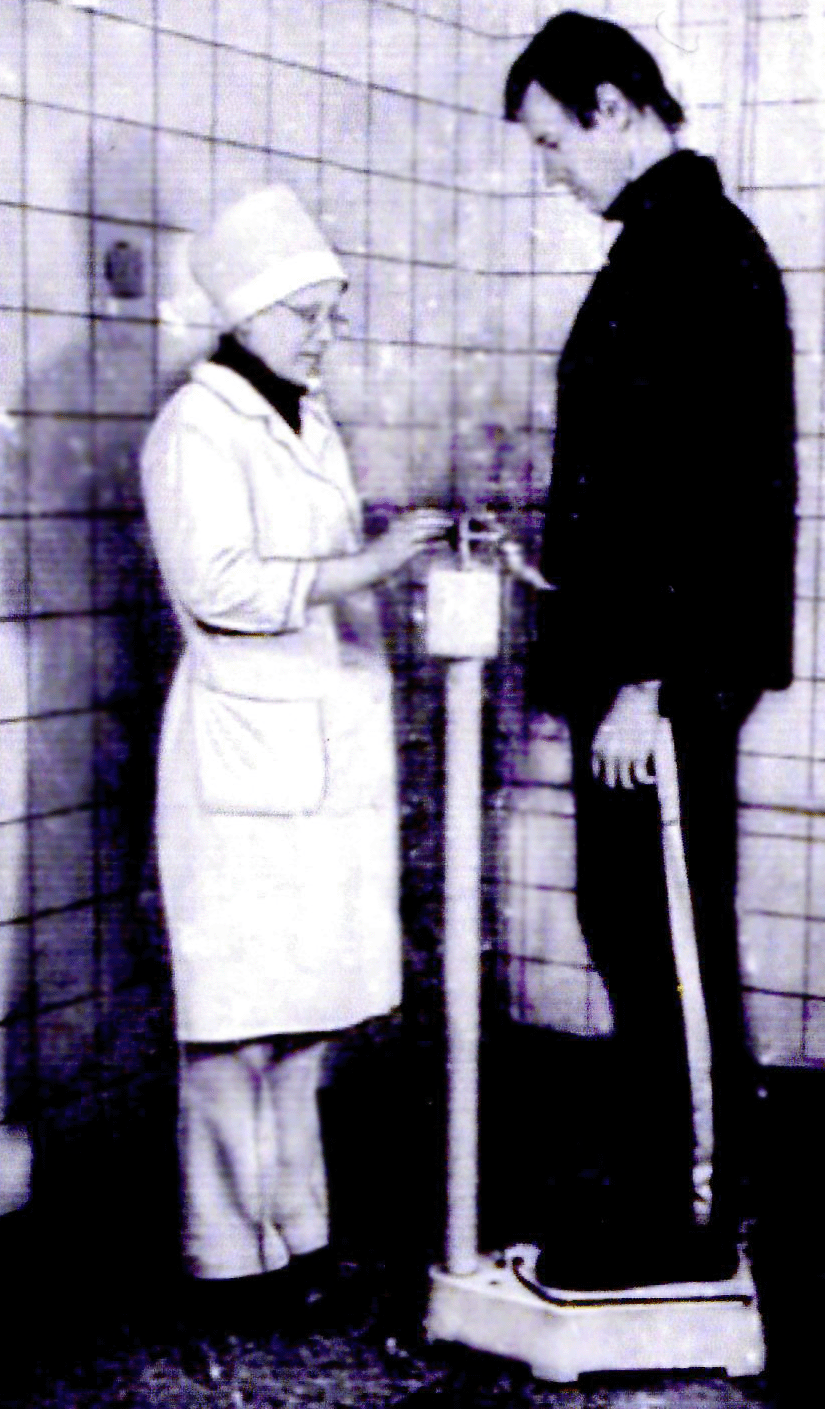

Характеристика Определение отеков

Мерная колба с мочой

(суточный диурез)

Взвешивание

Соотношение - объём принятой за сутки

жидкости / суточный диурез у здорового

человека составляет в среднем 100 / 75.

Методика пальпации

На ногах

На пояснице

Общий осмотр

Положение с

приподнятым изголовьем

Ортопноэ

Акроцианоз кожи

периферический, холодный

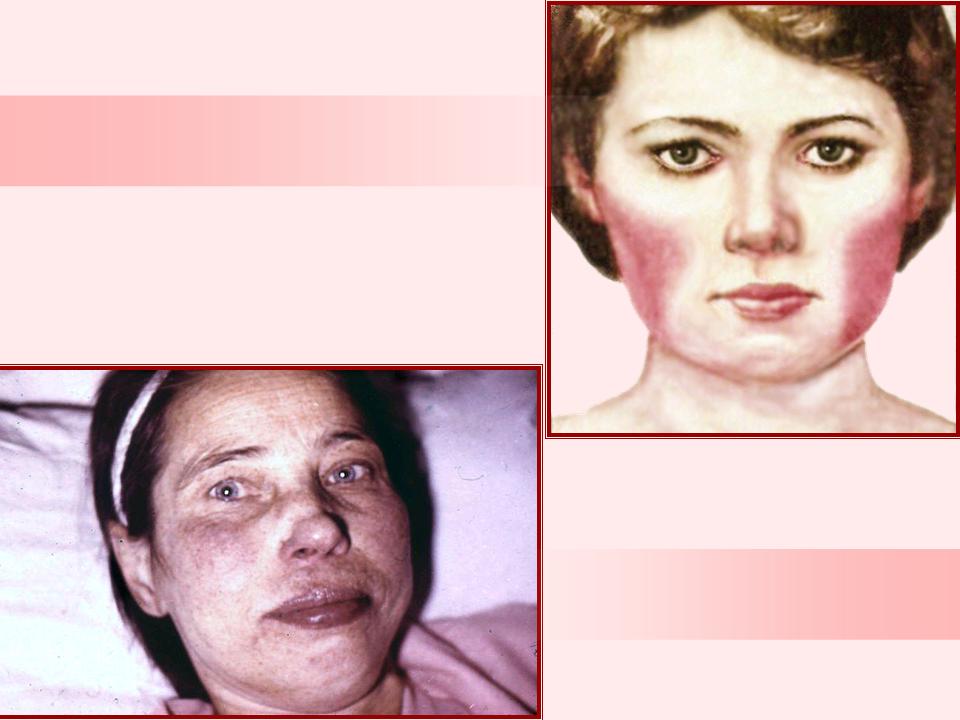

Facies

mitralis, лицо

Корвизара

Аортальная

бледность

Отеки ног, асцит.

Б-ая К.

25 лет Facies mitrale

Б-ая Н.

46 лет Facies mitrale

Острая

левожелудочковая недостаточность

Удушье, сердечная астма, ортопноэ,

диффузный цианоз, страдальческое лицо

с каплями пота, открытым ртом больной

«ловит воздух»; наложены жгуты для

депонирования части крови в нижних

конечностях, малый круг кровообращения

разгружается.

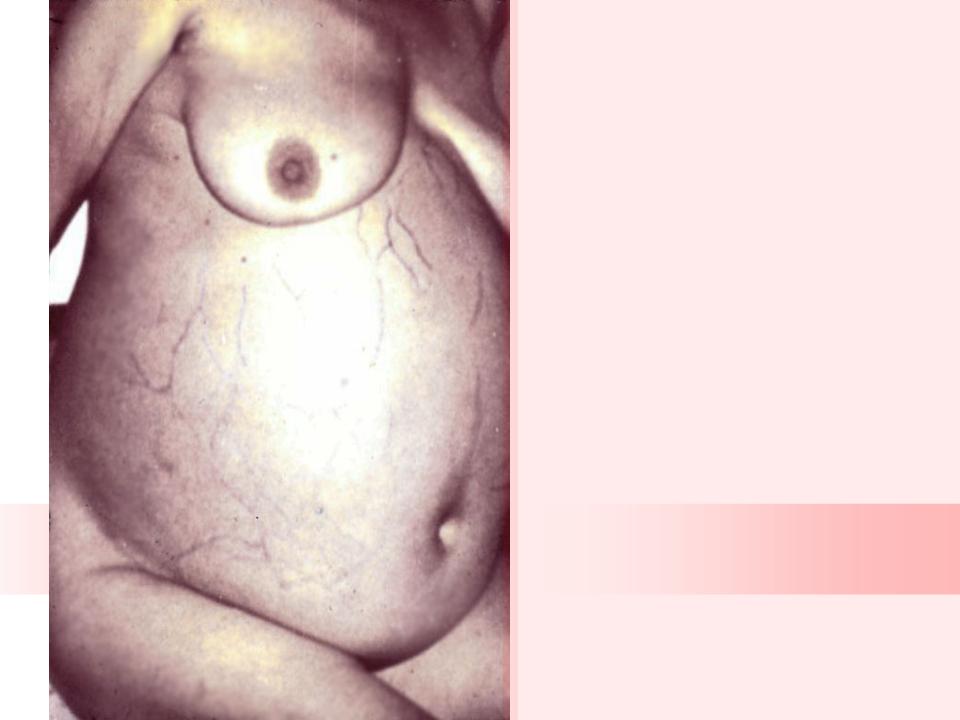

Тотальная

лево-правожелудочковая сердечная

недостаточность с преобладанием

правожелудочковой

Постоянная одышка, положение сидя со

спущенными вниз ногами, выраженный

акроцианоз, отеки ног, асцит.

Асцит

(расширенная подкожная

венозная сеть)

Сердечный горб

Верхушечный

толчок

Патологические

пульсации над областью сердца и сосудов:

Сердечный толчок

Пульсация аорты

во 2 межреберье справа от грудины, в

яремной ямке

Пульсация легочного

ствола во 2 межреберье слева от грудины

Аневризма передней

стенки левого желудочка после инфаркта

миокарда

Эпигастральная

пульсация

Осмотр области

сердца и сосудов

Сердечный горб

Выбухание передней

грудной стенки слева от грудины при

увеличенном сердце с подросткового и

юношеского возрастов.

Верхушечный

толчок

При гипертрофии

левого желудочка – сильный, куполообразный

При дилатации

левого желудочка по площади – разлитой,

смещается

влево и

частично вниз

При гипертрофии

и дилатации левого желудочка +

приподнимающий

Отрицательный

верхушечный толчок

Систолическое

втягивание грудной стенки в области

верхушечного толчка при сращении

перикарда с передней грудной стенкой

Патологические пульсации над областью сердца и сосудов

• Сердечный толчок – разлитая пульсация слева от грудины в IV-V межреберьях при гипертрофии правого желудочка.

• Аневризма передней стенки левого желудочка после инфаркта миокарда в IV-V межреберьях между левой срединно-ключичной и окологрудинной линиями.

• Пульсация во втором межреберье справа или слева от грудины при расширении аорты или легочного ствола.

• Эпигастральная пульсация, причины – распространение сердечного толчка, пульсация брюшной аорты, пульсация печени (например, при недостаточности трехстворчатого клапана).

Тестовые задания на усвоение темы, ситуационные задачи

Тестовые задания на усвоение знаний по теме практического занятия: «Методы исследования органов кровообращения. Расспрос, общий осмотр больного. Осмотр области сердца и сосудов»

1. Выберите признаки, характерные для болевого синдрома при стенокардии:

1) загрудинная локализация;

2) локализация в области верхушки сердца;

3) сжимающий характер;

4) связаны с изменением положения туловища;

5) иррадиация в левую руку, лопатку;

6) связаны с физической работой;

7) снимаются нитроглицерином.

а) 1, 3, 5, 7;

б) 1, 4, 6, 7;

в) 1, 3, 6, 7;

г) 2, 3, 6, 7;

д)2, 4, 5, 7.

2. Выберите признаки, характерные для болевого синдрома при инфаркте миокарда:

1) загрудинная локализация;

2) локализация в области верхушки сердца;

3) иррадиация в левую руку, лопатку;

4) сжимающий характер;

5) колющий характер;

6) интенсивные;

7) малоинтенсивные;

8) снимаются нитроглицерином;

9) снимаются наркотическими аналгетиками.

а) 2, 3, 5, 6, 7;

б) 1, 3, 4, 6, 9;

в) 2, 3, 5, 6, 7;

г) 1, 3, 4, 6, 8;

д) 1, 3, 5, 6, 8.

3. Причиной кашля при патологии сердечно-сосудистой системы является:

а) застой крови в малом круге кровообращения;

б) застой крови в большом круге кровообращения;

в) раздражение слизистой бронхов воспалительного характера.

4. Одышка сердечного происхождения:

а) резко усиливается при кашле;

б) носит отчётливый экспираторный характер;

в) усиливается в горизонтальном положении;

г) уменьшается в горизонтальном положении;

д) сопровождается дистанционным сухим хрипом на выдохе.

5. Возможные причины кровохарканья при патологии сердечно-сосудистой системы:

а) разрыв мелких сосудов бронхов при застое крови в малом круге

кровообращения;

б) прорыв аневризмы аорты в дыхательные пути;

в) тромбоэмболия лёгочной артерии.

6. Укажите взаимосвязь между клиническими проявлениями левожелудочковой

недостаточности и соответствующими изменениями в лёгких:

1) Одышка.

2) Сухой кашель.

3) Кашель с отделением пенистой розовой мокроты.

4) Приступ сердечной астмы.

5) Клокочущее дыхание, слышимое на расстоянии («отёк лёгкого».

а) длительно существующий невоспалительный отёк альвеолярной ткани

с увеличением её ригидности и нарушением диффузии газов (О2 и СО2);

б) внезапно развивающийся отёк альвеолярной ткани с увеличением ригидности и

т.д.;

в) отёк слизистой бронхов и раздражение их рецепторов;

г) «пропотевание» плазмы в просвет альвеол и бронхов, пенообразование там;

д) диапедезное «пропотевание» эритроцитов в просвет альвеол.

7. Симптомы, характерные для венозного застоя в большом круге кровообращения:

1) кровохарканье;

2) отёки;

3) кашель;

4) боли в правом предреберье.

а) 1, 3;

б) 2, 4;

в) 3, 4;

г) 1, 4;

д) 1, 2.

8. Основной механизм положения ортопноэ:

а) рост гидростатического давления в венах нижних конечностей;

б) повышение давления в системе v.porta;

в) повышение давления (застой) в малом круге кровообращения;

г) замедление кровотока в дистальных отделах большого круга кровообращения;

д) нарушение функции печени в большом круге кровообращения.

9. Для центрального цианоза характерно:

а) диффузный характер, серый оттенок, «тёплый» цианоз;

б) дистальная локализация (акроцианоз), «холодный» цианоз;

в) диффузный характер, серый оттенок, «холодный» цианоз;

г) дистальная локализация, «тёплый» цианоз;

д) ни одна из перечисленных характеристик.

10. Цианоз при заболеваниях сердца возникает при повышении содержания в венозной

крови:

а) оксигемоглобина;

б) сульфгемоглобина;

в) метгемоглобина;

г) восстановленного гемоглобина;

д) восстановленного карбоксигемоглобина.

11. Фиолетово-красная окраска щек, синюшные губы, кончик носа и конечности характерна

при:

а) гипертонической болезни;

б) аортальных пороков;

в) стеноза митрального отверстия;

г) инфаркте миокарда;

д) стенокардии.

12. Ведущий механизм возникновения акроцианоза у сердечного больного:

а) замедление кровотока в дистальных отделах большого круга кровообращения;

б) повышение давления (застой крови) в малом круге кровообращения;

в) повышение давления в системе воротной вены;

г) рост гидростатического давления в венах нижних конечностей;

д) нарушение проницаемости сосудов.

13. Признаки, наиболее характерные для отёков сердечного происхождения:

1) усиливается по утрам, к вечеру уменьшается;

2) усиливается к вечеру, уменьшается утром;

3) локализуются на обеих ногах и пояснице;

4) локализуются преимущественно на лице;

5) сопровождаются бледностью кожи;

6) сопровождаются выраженной гиперемией;

7) сопровождаются акроцианозом;

8) податливы при пальпации («рыхлые» отёки);

9) плотные отёки.

а) 1, 3, 7, 8;

б) 1, 4, 7, 8;

в) 2, 3, 5, 9;

г) 2, 3, 7, 9;

д) 1, 4, 6, 8.

14. Отёки ног у сердечного больного возникают при:

а) замедлении кровотока в дистальных отделах большого круга кровообращения;

б) повышении давления (застой крови) в малом круге кровообращения;

в) повышении давления в системе воротной вены;

г) росте гидростатического давления в венах нижних конечностей;

д) нарушении проницаемости сосудов.

15. Ведущий механизм возникновения асцита у сердечного больного:

а) замедление кровотока в дистальных отделах большого круга кровообращения;

б) повышение давления (застой крови) в малом круге кровообращения;

в) повышение давления в системе воротной вены;

г) рост гидростатического давления в венах нижних конечностей;

д) нарушение проницаемости сосудов.

16. Признаки, наиболее характерных для левожелудочковой недостаточности:

1.увеличение печени,

2. одышка,

3. приступы кардиальной астмы,

4. асцит,

5. гидроторакс,

6. отёки ног,

7. сухой кашель в положении лёжа,

8. кашель с отделением пенистой розовой мокроты,

9. набухание шейных вен,

10. положение ортопноэ,

11. отёк мошонки и полового члена.

а) 2, 3, 5, 6, 9;

б) 2, 3, 8, 9, 10;

в) 1, 2, 3, 8, 10;

г) 2, 3, 5, 7, 8;

д) 2, 3, 7, 8, 10.

17. Причина набухания ярёмных вен и их пульсации в систолу положительного

венного пульса):

а) застой крови в венах большого круга кровообращения;

б) заброс крови в систолу из правого желудочка в правое предсердие и

яремные вены;

в) значительное увеличение пульсового давления;

г) выраженная гипертрофия и дилятация желудочков;

д) уменьшение пульсового давления.

18. Лицо, нехарактерное для сердечного больного:

а) лицо Корвизара;

б) facies mitralis;

в) апоплексическое лицо;

г) facies hyppocratica;

д) аортальная бледность.

19. Сердечный толчок встречается при:

а) гипертрофии левого желудочка;

б) гипертрофии правого желудочка;

в) гипертрофии левого предсердия;

г) у здорового человека;

д) гипертрофии правого предсердия.

20. Усиление надчревной пульсации при глубоком вдохе обусловлено

а) пульсацией печени;

б) работой гипертрофированного правого желудочка;

в) пульсацией брюшной аорты;

г) положительным венным пульсом;

д) повышенным давлением в венах порта.

21. Отрицательный верхушечный толчок может наблюдаться при:

а) слипчивом перикардите;

б) сухом перикардите;

в) стенокардии;

г) артериальной гипертонии.

22. «Пляску каротид» можно наблюдать при:

а) стенозе митрального отверстия;

б) недостаточности митрального клапана;

в) стенозе устья аорты;

г) недостаточности клапана аорты;

д) недостаточности трёхстворчатого клапана.

23. Симптом Мюссе можно наблюдать при:

а) стенозе митрального отверстия;

б) недостаточности митрального клапана;

в) стенозе устья аорты;

г) недостаточности клапана аорты;

д) недостаточности трёхстворчатого клапана.