- •Г.Е. Левшин Управление техническими системами

- •Оглавление

- •1. Введение

- •1.1. Теория автоматического управления как теоретическая основа современных производственных процессов

- •1.2. Краткая история развития автоматического управления и его современное состояние

- •1.3. Структура технической кибернетики

- •1.4. Оценка системы автоматического управления (сау) информационными критериями

- •2. Основные понятия и определения автоматического управления

- •2.1. Объект автоматического управления и его

- •2.2. Понятие о статических характеристиках объекта управления

- •2.3. Понятие об устойчивом, неустойчивом и нейтральном объекте управления

- •3. Задачи автоматического управления и принципы

- •3.1. Задачи управления

- •3.2. Принципы регулирования

- •3.2.1. Принцип регулирования по отклонению управляемой величины

- •3.2.2. Принцип регулирования по возмущению

- •4. Системы автоматического регулирования

- •4.1. Общая структурная схема регулятора

- •4.2. Системы автоматического регулирования с замкнутой и разомкнутой цепью воздействия

- •4.3. Одноконтурные и многоконтурные системы. Одномерные и многомерные системы

- •4.4. Регуляторы прямого действия

- •4.5. Регуляторы непрямого действия

- •4.6. Регуляторы непрерывного и прерывистого (дискретного) действия

- •5. Стабилизирующие, программные, следящие и

- •5.4. Экстремальный регулятор, или самонастраивающаяся (адаптивная) система

- •6. Статическое и астатическое регулирования

- •7. Сводная классификация систем регулирования и управления

- •8. Режимы и характеристики работы сар и сау

- •8.1. Установившийся режим

- •8.2. Фактор устойчивости

- •8.3. Неустановившийся режим

- •8.4. Понятие о переходных процессах

- •9. Математическое описание сау

- •9.1. Понятие об элементах и звеньях сау

- •9.2. Основы математического описания сау

- •9.3. Передаточная функция элемента сау и его структурная схема

- •9.4. Временные характеристики динамических звеньев

- •9.5. Частотные характеристики динамических звеньев

- •9.6. Логарифмические частотные характеристики линейных звеньев

- •9.7. Типовые динамические звенья и их характеристики

- •9. 8. Структурные схемы сау и их преобразования

- •9.8.1. Понятие о структурной схеме сау

- •9.8.2. Преобразование структурных схем

- •9.9. Применение графов для отображения сау

- •9.10. Синтез корректирующих устройств

- •9.10.1. Назначение корректирующих устройств

- •9.10.2 Включение корректирующих звеньев

- •9.10.3 Корректирующие звенья последовательного типа (или последовательная коррекция)

- •9.10.4. Согласно-параллельные корректирующие звенья

- •9.10.5. Встречно-параллельные корректирующие звенья -обратные связи (ос)

- •9.11. Нелинейные модели непрерывно-дискретных систем управления (ндсу)

- •9.11.1. Типы ндсу

- •9.11.2. Основные логические функции в дискретных сау

- •9.11.3. Логические элементы и устройства.

- •10. Чувствительные (измерительные) элементы (датчики)

- •10.1. Основные факторы выбора типа датчика

- •10.2. Классификация датчиков

- •10.3. Датчики температуры низкотемпературные

- •1 Рис. 10.1. Термометры расширения: а – стержневой (дилатометрический); б – биметаллический; в – жидкостный 0.3.1. Термометры расширения

- •10.3.2. Манометрические термометры

- •10.3.3. Термометры сопротивления

- •10.4. Высокотемпературные датчики

- •10.4.1. Яркостные оптические пирометры

- •10.4.2. Радиационные пирометры

- •10.4.3. Цветовые пирометры

- •10.5. Датчики давления (разрежения) газов и жидкостей

- •10.5.1. Классификация датчиков

- •10.5.2. Жидкостные приборы

- •10.5.3. Пружинные датчики

- •10.5.4. Поршневые приборы

- •10.5.5. Комбинированные

- •10.5.6. Электрический датчик теплового вакуумметра

- •10.6. Датчики давления твердых тел

- •10.6.1. Пьезоэлектрические датчики

- •10.6.2. Тензометрические датчики (тензорезисторы)

- •10.6.3. Магнитоупругие датчики

- •10.7. Датчики расхода жидкости и газа

- •10.7.1. Тахометрические (скоростные) датчики

- •10.7.2. Объемные счётчики

- •10.7.7. Расходомеры переменного перепада давления

- •10.9. Датчики уровня

- •10.9.1. Фотоэлектрические датчики

- •10.9.2. Радиоактивные датчики

- •10.10. Датчики скорости вращения

- •10.10.1. Тахогенераторы постоянного тока

- •10.10.2. Тахогенераторы переменного тока

- •1 0.10.3. Механический датчик

- •10.11. Газоанализаторы

- •11. Усилительные элементы (усилители)

- •11.1. Механические усилители

- •11.2. Гидравлические и пневматические усилители

- •11.2.1. Гидроусилитель с золотниковым управлением

- •11.2.2. Усилитель с управлением от струйной трубки

- •11.2.3. Усилитель с управлением типа "сопло-заслонка"

- •11.3. Электрические усилители

- •11.3.1. Электромашинные усилители

- •11.3.2. Магнитный усилитель

- •11.3.3. Электронные, ионные и полупроводниковые (транзисторные) усилители

- •12. Исполнительные элементы

- •13. Регулирующие элементы

- •Приложения

- •Литература

- •Геннадий Егорович Левшин Управление техническими системами

- •656038, Г. Барнаул, пр-т Ленина, 46

2.2. Понятие о статических характеристиках объекта управления

Каждый объект управления может рассматриваться в условиях статики и динамики. В статическом состоянии внешние неуправляемые воздействия и и управляющие воздействия рассматриваются постоянными, не зависящими от времени. Характеристиками объекта являются зависимости управляемых величин от внешних воздействий

![]() {

{

![]() }.

(1)

}.

(1)

Здесь

![]() некоторая в общем случае нелинейная

векторная функция не зависящих от

времени переменных

,

,

.

некоторая в общем случае нелинейная

векторная функция не зависящих от

времени переменных

,

,

.

Если объект подвержен гармоническим воздействиям, то в установившемся режиме он также может быть описан соотношением не зависящих от времени величин, например, амплитудами и фазами гармонических воздействий. В этом случае его рассмотрение также сводится к анализу уравнения (1).

При изучении статики основной интерес представляет зависимость управляемых координат от управляющего воздействия , называемая статической характеристикой управления. Характеристики

управления

![]() могут быть монотонными, когда

могут быть монотонными, когда

![]() нигде не меняет знака (рис. 2.3, а, б) и

немонотонными (экстремальными), когда

при некоторых обычно оптимальных

значениях управляющей координаты

нигде не меняет знака (рис. 2.3, а, б) и

немонотонными (экстремальными), когда

при некоторых обычно оптимальных

значениях управляющей координаты

![]() производная

производная

![]() ,

а справа и слева от этого значения имеет

различный знак (рис. 2.3, в).

,

а справа и слева от этого значения имеет

различный знак (рис. 2.3, в).

При изучении динамики исследуется

зависимость

![]() при заданных изменениях внешних

воздействий

при заданных изменениях внешних

воздействий

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() или их статических характеристик. При

этом уравнение (1) принимает вид

или их статических характеристик. При

этом уравнение (1) принимает вид

![]() {

},

(2)

{

},

(2)

г де

де

![]() – некоторый в общем случае нелинейный

векторный оператор, дающий возможность

при известных функциях времени

,

,

определить

.

– некоторый в общем случае нелинейный

векторный оператор, дающий возможность

при известных функциях времени

,

,

определить

.

Если контролируемых координат

и

![]() достаточно для того, чтобы однозначно

определить состояние объекта

,

то объект называется полностью

наблюдаемым. Если с помощью управляющих

воздействий

можно однозначно задать состояние

объекта, то объект называется полностью

управляемым.

достаточно для того, чтобы однозначно

определить состояние объекта

,

то объект называется полностью

наблюдаемым. Если с помощью управляющих

воздействий

можно однозначно задать состояние

объекта, то объект называется полностью

управляемым.

Если система уравнений, описывающих состояние объекта, может быть сведена к системе линейных дифференциальных уравнений, то объект называется линейным. При описании объекта системой нелинейных дифференциальных уравнений его относят к нелинейным.

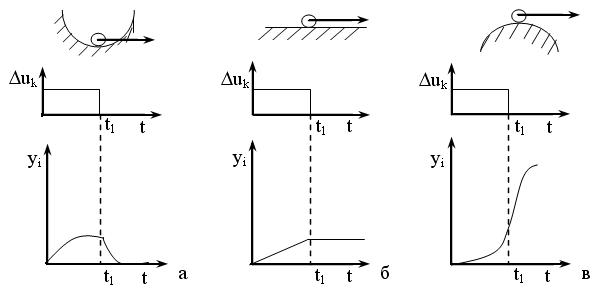

2.3. Понятие об устойчивом, неустойчивом и нейтральном объекте управления

Объект управления может быть устойчивым, неустойчивым и нейтральным.

Объект устойчив, если после кратковременного

внешнего воздействия, например

![]() ,

он с течением времени

,

он с течением времени

![]() возвращается к исходному состоянию или

близкому к нему (рис. 2.4, а).

возвращается к исходному состоянию или

близкому к нему (рис. 2.4, а).

Нелинейные объекты могут быть устойчивы в “малом” или “большом” – при воздействиях, не выходящих за определённые пределы, и неустойчивы в “целом” при больших воздействиях. Этими вопросами занимается новая наука синэргетика.

Если в устойчивом объекте воздействие,

например

![]() ,

имеет продолжительность

,

имеет продолжительность

![]() (рис. 2.4, а), то управляемая координата

(рис. 2.4, а), то управляемая координата

![]() по истечении некоторого времени

по истечении некоторого времени

![]() возвращается в исходное состояние или

близкое к нему. Устойчивые объекты

иногда называют объектами с

самовыравниванием. Для таких объектов

может быть предложена механическая

аналогия в виде шарика в лунке (рис. 2.4,

а).

возвращается в исходное состояние или

близкое к нему. Устойчивые объекты

иногда называют объектами с

самовыравниванием. Для таких объектов

может быть предложена механическая

аналогия в виде шарика в лунке (рис. 2.4,

а).

Н

Рис.

2.4. Графики устойчивого (а), нейтрального

(б), неустойчивого (в)

объектов

![]() ,

устанавливается новое состояние

равновесия, отличающееся от первоначального

и зависящее от произведенного воздействия.

Шарик на горизонтальной плоскости

является механической аналогией этого

типа объектов (рис. 2.4, б). Нейтральные

объекты иногда называют объектами без

самовыравнивания.

,

устанавливается новое состояние

равновесия, отличающееся от первоначального

и зависящее от произведенного воздействия.

Шарик на горизонтальной плоскости

является механической аналогией этого

типа объектов (рис. 2.4, б). Нейтральные

объекты иногда называют объектами без

самовыравнивания.

В неустойчивом объекте по окончании

воздействия

(как бы мало оно ни было) управляемая

координата

![]() продолжает изменяться. Для этих объектов

механическая аналогия имеет вид шарика

на вершине холма (рис. 2.4, в). Неустойчивые

объекты могут иметь статическую

характеристику, для снятия которой с

помощью специальных устройств они

приводятся в состояние искусственной

устойчивости.

продолжает изменяться. Для этих объектов

механическая аналогия имеет вид шарика

на вершине холма (рис. 2.4, в). Неустойчивые

объекты могут иметь статическую

характеристику, для снятия которой с

помощью специальных устройств они

приводятся в состояние искусственной

устойчивости.

Один и тот же объект при нелинейной его характеристике может находиться в зависимости от режима работы в устойчивом и неустойчивом состоянии. Процессы в объектах могут изучаться при регулярных и случайных внешних воздействиях.

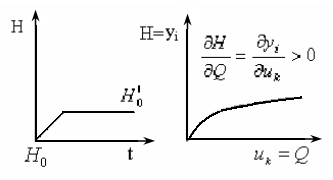

Пример объекта управления и его описания (рис. 2.2).

Управляющим воздействием

является приток воды

![]() ,

притекающей в резервуар; управляемой

величиной

– уровень

,

притекающей в резервуар; управляемой

величиной

– уровень

![]() воды врезервуаре, а внешним воздействием

расход воды

воды врезервуаре, а внешним воздействием

расход воды

![]() ,

вытекающей из резервуара. Между величинами

,

и

имеется зависимость:

,

вытекающей из резервуара. Между величинами

,

и

имеется зависимость:

,

(3)![]()

где

![]() – площадь поперечного сечения резервуара.

– площадь поперечного сечения резервуара.

Это уравнение представляет собой

описание объекта. Объект является

линейным, т.к. описывается линейным

дифференциальным уравнением. Объект

нейтрален, т.к. при

![]() ,

,

![]() и

и

![]() кратковременное увеличение, например

притока

кратковременное увеличение, например

притока

![]() ,

после снижения его до нуля приведёт к

повышению уровня

и переходу к новому состоянию

,

после снижения его до нуля приведёт к

повышению уровня

и переходу к новому состоянию![]() ,

что соответствует графику нейтрального

объекта.

,

что соответствует графику нейтрального

объекта.

Т

Рис. 2.5. Графики

характеристик объекта управления в

виде

резервуара

с жидкостью

![]() ,

то статическая характеристика является

монотонной. Объект односвязный т.к.

характеризуется одной управляющей Q

и одной управляемой величиной Н,

которые имеют по одной координате.

,

то статическая характеристика является

монотонной. Объект односвязный т.к.

характеризуется одной управляющей Q

и одной управляемой величиной Н,

которые имеют по одной координате.