- •Г.Е. Левшин Управление техническими системами

- •Оглавление

- •1. Введение

- •1.1. Теория автоматического управления как теоретическая основа современных производственных процессов

- •1.2. Краткая история развития автоматического управления и его современное состояние

- •1.3. Структура технической кибернетики

- •1.4. Оценка системы автоматического управления (сау) информационными критериями

- •2. Основные понятия и определения автоматического управления

- •2.1. Объект автоматического управления и его

- •2.2. Понятие о статических характеристиках объекта управления

- •2.3. Понятие об устойчивом, неустойчивом и нейтральном объекте управления

- •3. Задачи автоматического управления и принципы

- •3.1. Задачи управления

- •3.2. Принципы регулирования

- •3.2.1. Принцип регулирования по отклонению управляемой величины

- •3.2.2. Принцип регулирования по возмущению

- •4. Системы автоматического регулирования

- •4.1. Общая структурная схема регулятора

- •4.2. Системы автоматического регулирования с замкнутой и разомкнутой цепью воздействия

- •4.3. Одноконтурные и многоконтурные системы. Одномерные и многомерные системы

- •4.4. Регуляторы прямого действия

- •4.5. Регуляторы непрямого действия

- •4.6. Регуляторы непрерывного и прерывистого (дискретного) действия

- •5. Стабилизирующие, программные, следящие и

- •5.4. Экстремальный регулятор, или самонастраивающаяся (адаптивная) система

- •6. Статическое и астатическое регулирования

- •7. Сводная классификация систем регулирования и управления

- •8. Режимы и характеристики работы сар и сау

- •8.1. Установившийся режим

- •8.2. Фактор устойчивости

- •8.3. Неустановившийся режим

- •8.4. Понятие о переходных процессах

- •9. Математическое описание сау

- •9.1. Понятие об элементах и звеньях сау

- •9.2. Основы математического описания сау

- •9.3. Передаточная функция элемента сау и его структурная схема

- •9.4. Временные характеристики динамических звеньев

- •9.5. Частотные характеристики динамических звеньев

- •9.6. Логарифмические частотные характеристики линейных звеньев

- •9.7. Типовые динамические звенья и их характеристики

- •9. 8. Структурные схемы сау и их преобразования

- •9.8.1. Понятие о структурной схеме сау

- •9.8.2. Преобразование структурных схем

- •9.9. Применение графов для отображения сау

- •9.10. Синтез корректирующих устройств

- •9.10.1. Назначение корректирующих устройств

- •9.10.2 Включение корректирующих звеньев

- •9.10.3 Корректирующие звенья последовательного типа (или последовательная коррекция)

- •9.10.4. Согласно-параллельные корректирующие звенья

- •9.10.5. Встречно-параллельные корректирующие звенья -обратные связи (ос)

- •9.11. Нелинейные модели непрерывно-дискретных систем управления (ндсу)

- •9.11.1. Типы ндсу

- •9.11.2. Основные логические функции в дискретных сау

- •9.11.3. Логические элементы и устройства.

- •10. Чувствительные (измерительные) элементы (датчики)

- •10.1. Основные факторы выбора типа датчика

- •10.2. Классификация датчиков

- •10.3. Датчики температуры низкотемпературные

- •1 Рис. 10.1. Термометры расширения: а – стержневой (дилатометрический); б – биметаллический; в – жидкостный 0.3.1. Термометры расширения

- •10.3.2. Манометрические термометры

- •10.3.3. Термометры сопротивления

- •10.4. Высокотемпературные датчики

- •10.4.1. Яркостные оптические пирометры

- •10.4.2. Радиационные пирометры

- •10.4.3. Цветовые пирометры

- •10.5. Датчики давления (разрежения) газов и жидкостей

- •10.5.1. Классификация датчиков

- •10.5.2. Жидкостные приборы

- •10.5.3. Пружинные датчики

- •10.5.4. Поршневые приборы

- •10.5.5. Комбинированные

- •10.5.6. Электрический датчик теплового вакуумметра

- •10.6. Датчики давления твердых тел

- •10.6.1. Пьезоэлектрические датчики

- •10.6.2. Тензометрические датчики (тензорезисторы)

- •10.6.3. Магнитоупругие датчики

- •10.7. Датчики расхода жидкости и газа

- •10.7.1. Тахометрические (скоростные) датчики

- •10.7.2. Объемные счётчики

- •10.7.7. Расходомеры переменного перепада давления

- •10.9. Датчики уровня

- •10.9.1. Фотоэлектрические датчики

- •10.9.2. Радиоактивные датчики

- •10.10. Датчики скорости вращения

- •10.10.1. Тахогенераторы постоянного тока

- •10.10.2. Тахогенераторы переменного тока

- •1 0.10.3. Механический датчик

- •10.11. Газоанализаторы

- •11. Усилительные элементы (усилители)

- •11.1. Механические усилители

- •11.2. Гидравлические и пневматические усилители

- •11.2.1. Гидроусилитель с золотниковым управлением

- •11.2.2. Усилитель с управлением от струйной трубки

- •11.2.3. Усилитель с управлением типа "сопло-заслонка"

- •11.3. Электрические усилители

- •11.3.1. Электромашинные усилители

- •11.3.2. Магнитный усилитель

- •11.3.3. Электронные, ионные и полупроводниковые (транзисторные) усилители

- •12. Исполнительные элементы

- •13. Регулирующие элементы

- •Приложения

- •Литература

- •Геннадий Егорович Левшин Управление техническими системами

- •656038, Г. Барнаул, пр-т Ленина, 46

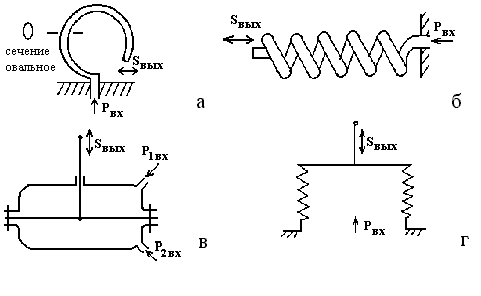

10.5.3. Пружинные датчики

1. Трубчатые одновитковые (трубка Бурдона).

Изготовляют из латуни и других медных сплавов, а для высоких давлений из хромоникелевых сплавов. Погрешность от 0,2 до 4%. Пределы измерений от 100 кПа до 1000 МПа (рис. 10.7, а).

2. Трубчатые многовитковые (геликоидальные).

Обеспечивают большее перемещение свободного конца и развивают большее усилие. Предел измерения до 160 МПа (рис. 10.7, б).

3. Пластинчатые (мембранные).

Бывают с упругой мембраной из медных и хромоникелевых сплавов и мягкой мембраной из резины. Предел измерений до 2,5 МПа (рис. 10.7, в).

4. Гармониковые (сильфонные).

И

Рис. 10.7. Пружинные

датчики:

а – трубчатый

одновитковый (трубка Бурдона); б –

трубчатый многовитковый (геликоидальный);

в – пластинчатый (мембранный);

г – гармониковый

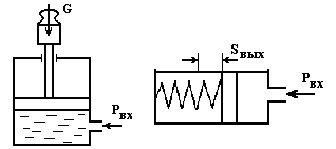

10.5.4. Поршневые приборы

Разделяют на грузопоршневые и пружиннопоршневые.

Грузопоршневые (рис. 10.8, а) как более

точные (классы точности 0,02; 0,05; 0,2)

применяют для градуировки и поверки

различного рода пружинных приборов до

1000 МПа. В технических измерениях

используются редко. Более распространены

пружинно-поршневые, использующие

линейную зависимость деформации

![]() пружины от давления

пружины от давления

![]() (рис.

10.8, б).

(рис.

10.8, б).

Рис. 10.8. Поршневые датчики:

а

– грузопоршневой;

б

– пружинно-поршневой

а

б

10.5.5. Комбинированные

Кольцевые

Основной частью этих приборов является

полое металлическое кольцо 1, опирающееся

остриём призмы 3 на неподвижную опору

и заполненное до половины жидкостью 4

(рис. 10.9, а). Внизу кольца закреплен груз

.

Перегородка 2 и жидкость в полости кольца

разделяют свободное пространство на

две половины I и II.

Если давление, например, в полости I

станет больше, чем в полости II,

то под действием разности![]() на перегородку 2 площадью

действует вращающий момент, равный

на перегородку 2 площадью

действует вращающий момент, равный

![]() ,

и кольцо поворачивается до тех пор, пока

возрастающий по мере его вращения

противодействующий момент груза

,

и кольцо поворачивается до тех пор, пока

возрастающий по мере его вращения

противодействующий момент груза

![]() не станет равным вращающему

моменту. Отсюда

не станет равным вращающему

моменту. Отсюда

![]() .

.

Пределы измерения до 1,6 кПа. Применяют для измерения тяги дымососов и напоров вентиляторов в качестве тягонапоромеров.

Колокольные

Здесь чувствительным элементом является колокол, погруженный в бак с трансформаторным маслом. Под колокол подают повышенное давление. Пределы измерений 40 – 400 Па по напору и по тяге 30 – 200 Па (рис. 10.9, б).

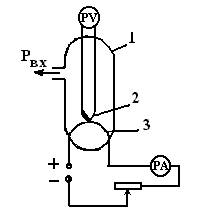

10.5.6. Электрический датчик теплового вакуумметра

Н аиболее

распространенный в литейном производстве

электрический датчик разрежения

применяется в тепловом вакуумметре

(рис. 10.10). Его действие основано на

зависимости теплопроводности разреженных

газов от давления.

аиболее

распространенный в литейном производстве

электрический датчик разрежения

применяется в тепловом вакуумметре

(рис. 10.10). Его действие основано на

зависимости теплопроводности разреженных

газов от давления.

О

Рис.

10.10. Электрический датчик

теплового вакуумметра: 1

– стеклянный баллон; 2 – термопара; 3 –

нагреватель