- •Г.Е. Левшин Управление техническими системами

- •Оглавление

- •1. Введение

- •1.1. Теория автоматического управления как теоретическая основа современных производственных процессов

- •1.2. Краткая история развития автоматического управления и его современное состояние

- •1.3. Структура технической кибернетики

- •1.4. Оценка системы автоматического управления (сау) информационными критериями

- •2. Основные понятия и определения автоматического управления

- •2.1. Объект автоматического управления и его

- •2.2. Понятие о статических характеристиках объекта управления

- •2.3. Понятие об устойчивом, неустойчивом и нейтральном объекте управления

- •3. Задачи автоматического управления и принципы

- •3.1. Задачи управления

- •3.2. Принципы регулирования

- •3.2.1. Принцип регулирования по отклонению управляемой величины

- •3.2.2. Принцип регулирования по возмущению

- •4. Системы автоматического регулирования

- •4.1. Общая структурная схема регулятора

- •4.2. Системы автоматического регулирования с замкнутой и разомкнутой цепью воздействия

- •4.3. Одноконтурные и многоконтурные системы. Одномерные и многомерные системы

- •4.4. Регуляторы прямого действия

- •4.5. Регуляторы непрямого действия

- •4.6. Регуляторы непрерывного и прерывистого (дискретного) действия

- •5. Стабилизирующие, программные, следящие и

- •5.4. Экстремальный регулятор, или самонастраивающаяся (адаптивная) система

- •6. Статическое и астатическое регулирования

- •7. Сводная классификация систем регулирования и управления

- •8. Режимы и характеристики работы сар и сау

- •8.1. Установившийся режим

- •8.2. Фактор устойчивости

- •8.3. Неустановившийся режим

- •8.4. Понятие о переходных процессах

- •9. Математическое описание сау

- •9.1. Понятие об элементах и звеньях сау

- •9.2. Основы математического описания сау

- •9.3. Передаточная функция элемента сау и его структурная схема

- •9.4. Временные характеристики динамических звеньев

- •9.5. Частотные характеристики динамических звеньев

- •9.6. Логарифмические частотные характеристики линейных звеньев

- •9.7. Типовые динамические звенья и их характеристики

- •9. 8. Структурные схемы сау и их преобразования

- •9.8.1. Понятие о структурной схеме сау

- •9.8.2. Преобразование структурных схем

- •9.9. Применение графов для отображения сау

- •9.10. Синтез корректирующих устройств

- •9.10.1. Назначение корректирующих устройств

- •9.10.2 Включение корректирующих звеньев

- •9.10.3 Корректирующие звенья последовательного типа (или последовательная коррекция)

- •9.10.4. Согласно-параллельные корректирующие звенья

- •9.10.5. Встречно-параллельные корректирующие звенья -обратные связи (ос)

- •9.11. Нелинейные модели непрерывно-дискретных систем управления (ндсу)

- •9.11.1. Типы ндсу

- •9.11.2. Основные логические функции в дискретных сау

- •9.11.3. Логические элементы и устройства.

- •10. Чувствительные (измерительные) элементы (датчики)

- •10.1. Основные факторы выбора типа датчика

- •10.2. Классификация датчиков

- •10.3. Датчики температуры низкотемпературные

- •1 Рис. 10.1. Термометры расширения: а – стержневой (дилатометрический); б – биметаллический; в – жидкостный 0.3.1. Термометры расширения

- •10.3.2. Манометрические термометры

- •10.3.3. Термометры сопротивления

- •10.4. Высокотемпературные датчики

- •10.4.1. Яркостные оптические пирометры

- •10.4.2. Радиационные пирометры

- •10.4.3. Цветовые пирометры

- •10.5. Датчики давления (разрежения) газов и жидкостей

- •10.5.1. Классификация датчиков

- •10.5.2. Жидкостные приборы

- •10.5.3. Пружинные датчики

- •10.5.4. Поршневые приборы

- •10.5.5. Комбинированные

- •10.5.6. Электрический датчик теплового вакуумметра

- •10.6. Датчики давления твердых тел

- •10.6.1. Пьезоэлектрические датчики

- •10.6.2. Тензометрические датчики (тензорезисторы)

- •10.6.3. Магнитоупругие датчики

- •10.7. Датчики расхода жидкости и газа

- •10.7.1. Тахометрические (скоростные) датчики

- •10.7.2. Объемные счётчики

- •10.7.7. Расходомеры переменного перепада давления

- •10.9. Датчики уровня

- •10.9.1. Фотоэлектрические датчики

- •10.9.2. Радиоактивные датчики

- •10.10. Датчики скорости вращения

- •10.10.1. Тахогенераторы постоянного тока

- •10.10.2. Тахогенераторы переменного тока

- •1 0.10.3. Механический датчик

- •10.11. Газоанализаторы

- •11. Усилительные элементы (усилители)

- •11.1. Механические усилители

- •11.2. Гидравлические и пневматические усилители

- •11.2.1. Гидроусилитель с золотниковым управлением

- •11.2.2. Усилитель с управлением от струйной трубки

- •11.2.3. Усилитель с управлением типа "сопло-заслонка"

- •11.3. Электрические усилители

- •11.3.1. Электромашинные усилители

- •11.3.2. Магнитный усилитель

- •11.3.3. Электронные, ионные и полупроводниковые (транзисторные) усилители

- •12. Исполнительные элементы

- •13. Регулирующие элементы

- •Приложения

- •Литература

- •Геннадий Егорович Левшин Управление техническими системами

- •656038, Г. Барнаул, пр-т Ленина, 46

9.10.4. Согласно-параллельные корректирующие звенья

Эти звенья применяют при формировании алгоритмов управления, когда необходимо осуществить сложный закон управления с введением различных функций от ошибки ε, например, dε/dt, ∫εdt.

Введение производных

![]() и т.д. соответствует поднятию верхних

частот и преследует цель увеличить

запас устойчивости системы (рис. 9.26).

При этом для разных вариантов включения

дифференцирующих звеньев в схему

получают естественно разные формулы

для эквивалентных передаточных функций.

и т.д. соответствует поднятию верхних

частот и преследует цель увеличить

запас устойчивости системы (рис. 9.26).

При этом для разных вариантов включения

дифференцирующих звеньев в схему

получают естественно разные формулы

для эквивалентных передаточных функций.

Введение интегралов от ошибки управления ∫εdt соответствует поднятию низших частот и уменьшает значение установившейся ошибки управления (или делает ее равной 0).

9.10.5. Встречно-параллельные корректирующие звенья -обратные связи (ос)

Эти звенья получают все большее распространение из-за удобства технической реализации и следующих достоинств:

а) простоты из-за отсутствия усилителя, т.к. на вход элемента ОС поступает обычно сигнал высокого уровня с выхода САУ, который иногда даже ослабляют для согласования с входным сигналом;

б) возможности улучшения переходного процесса в САУ (по сравнению с другими соединениями корректирующих звеньев), т.к. на этот процесс влияют имеющиеся всегда в САУ нелинейности (силы трения, лифт, зазор, зона нечувствительности и т.д.), которые при охвате САУ отрицательной ОС существенно ослабляют свое влияние на процесс управления;

в) лучшего эффекта, который дают отрицательные обратные связи (ООС); когда в САУ вследствие действия внешних факторов (температуры, времени, вибраций и т.п.) изменяются параметры - коэффициенты усиления, постоянные времени и др., т.е. ООС стабилизирует параметры всей САУ или ее участка, охваченного ООС.

Недостатки параллельной коррекции: 1) более сложная схема включения; 2) необходимость применения согласующих элементов; 3) возможные перегрузки цепи, охваченной корректирующим контуром.

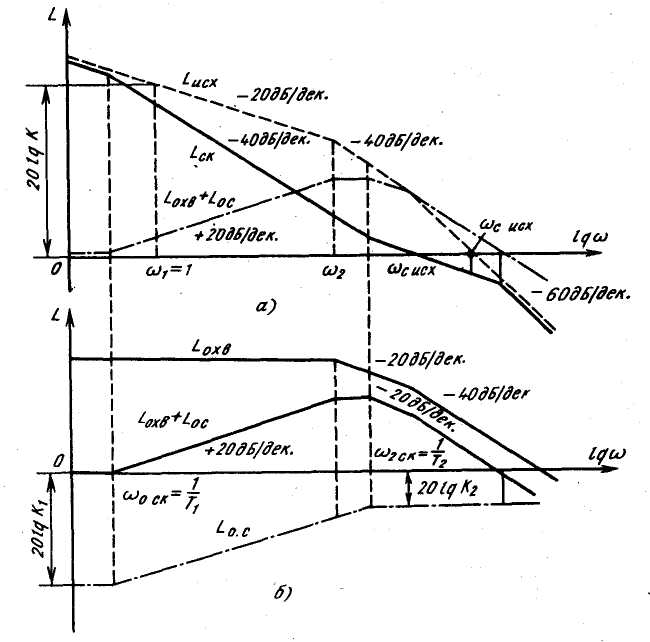

Рассмотрим методику синтеза системы с коррекцией обратными связями при графоаналитическом методе расчета. Комплексный коэффициент усиления для разомкнутой системы Кисх(j)=Кнеохв(j), а для скорректированной системы Кск(j)=Кнеохв(j)Кохв(j)/[1+Кохв(j)* *Ко.с(j)].

В диапазоне частот при Кохв((j)Ко.с(j)<<1 коэффициент Кск(j)≈Кнеохв(j)Кохв(j)=Кисх(j). Из последнего уравнения следует, что в указанном диапазоне частот корректирующее устройства не влияют на частотную характеристику системы, т.к. в этом случае характеристики исходной и скорректированной системы практически совпадают.

В диапазоне частот при Кохв(j)Ко.с(j)<<1

![]()

Из последнего равенства следует, что в указанном диапазоне частот влияние на частотную характеристику звеньев исходной системы, охваченных обратной связью, практически исключается. Отсюда следует, что охватывать обратной связью рекомендуется те звенья, которые существенно ухудшают переходный процесс.

Переходя к логарифмическим характеристикам, последнее выражение можно записать так: Кисх(j)-Lск()=Lо.с()+Lохв() Порядок выполнения расчета при синтезе системы с коррекцией с помощью дополнительных обратных связей сводится к следующему. 1. Строят ЛАЧХ исходной системы Lисх() 2. По техническим требованиям, предъявляемым к проектируемой системе и переходному процессу в ней, строят ЛАЧХ скорректированной системы Lск(). 3. По известными ЛАЧХ строят соответствующие им ЛФЧХ. 4. Вычитанием ЛАЧХ скорректированной системы из ЛАЧХ исходной системы получают ЛАЧХ корректирующего устройства и звеньев, охваченных этим корректирующим устройством, т. е. находят Lо.с()+Lохв(). 5. Руководствуясь конкретной схемой корректируемой системы, намечают место включения корректирующего устройства, после чего определяют Lохв(). 6. Вычитая из суммарной ЛАЧХ, соответствующей двум характеристикам Lo.с() и Lохв(), ЛАЧХ, соответствующую характеристике охваченных звеньев Lохв(), определяют ЛАЧХ корректирующего устройства, т. е. [Lo.с()+Lохв()]-Loxв()=Lо.с(). 7. По найденной ЛАЧХ корректирующего устройства находят наиболее простое его техническое исполнение.

Р

Рис.

2.27. Синтез системы с коррекцией с помощью

дополнительных обратных

связей