- •Г.Е. Левшин Управление техническими системами

- •Оглавление

- •1. Введение

- •1.1. Теория автоматического управления как теоретическая основа современных производственных процессов

- •1.2. Краткая история развития автоматического управления и его современное состояние

- •1.3. Структура технической кибернетики

- •1.4. Оценка системы автоматического управления (сау) информационными критериями

- •2. Основные понятия и определения автоматического управления

- •2.1. Объект автоматического управления и его

- •2.2. Понятие о статических характеристиках объекта управления

- •2.3. Понятие об устойчивом, неустойчивом и нейтральном объекте управления

- •3. Задачи автоматического управления и принципы

- •3.1. Задачи управления

- •3.2. Принципы регулирования

- •3.2.1. Принцип регулирования по отклонению управляемой величины

- •3.2.2. Принцип регулирования по возмущению

- •4. Системы автоматического регулирования

- •4.1. Общая структурная схема регулятора

- •4.2. Системы автоматического регулирования с замкнутой и разомкнутой цепью воздействия

- •4.3. Одноконтурные и многоконтурные системы. Одномерные и многомерные системы

- •4.4. Регуляторы прямого действия

- •4.5. Регуляторы непрямого действия

- •4.6. Регуляторы непрерывного и прерывистого (дискретного) действия

- •5. Стабилизирующие, программные, следящие и

- •5.4. Экстремальный регулятор, или самонастраивающаяся (адаптивная) система

- •6. Статическое и астатическое регулирования

- •7. Сводная классификация систем регулирования и управления

- •8. Режимы и характеристики работы сар и сау

- •8.1. Установившийся режим

- •8.2. Фактор устойчивости

- •8.3. Неустановившийся режим

- •8.4. Понятие о переходных процессах

- •9. Математическое описание сау

- •9.1. Понятие об элементах и звеньях сау

- •9.2. Основы математического описания сау

- •9.3. Передаточная функция элемента сау и его структурная схема

- •9.4. Временные характеристики динамических звеньев

- •9.5. Частотные характеристики динамических звеньев

- •9.6. Логарифмические частотные характеристики линейных звеньев

- •9.7. Типовые динамические звенья и их характеристики

- •9. 8. Структурные схемы сау и их преобразования

- •9.8.1. Понятие о структурной схеме сау

- •9.8.2. Преобразование структурных схем

- •9.9. Применение графов для отображения сау

- •9.10. Синтез корректирующих устройств

- •9.10.1. Назначение корректирующих устройств

- •9.10.2 Включение корректирующих звеньев

- •9.10.3 Корректирующие звенья последовательного типа (или последовательная коррекция)

- •9.10.4. Согласно-параллельные корректирующие звенья

- •9.10.5. Встречно-параллельные корректирующие звенья -обратные связи (ос)

- •9.11. Нелинейные модели непрерывно-дискретных систем управления (ндсу)

- •9.11.1. Типы ндсу

- •9.11.2. Основные логические функции в дискретных сау

- •9.11.3. Логические элементы и устройства.

- •10. Чувствительные (измерительные) элементы (датчики)

- •10.1. Основные факторы выбора типа датчика

- •10.2. Классификация датчиков

- •10.3. Датчики температуры низкотемпературные

- •1 Рис. 10.1. Термометры расширения: а – стержневой (дилатометрический); б – биметаллический; в – жидкостный 0.3.1. Термометры расширения

- •10.3.2. Манометрические термометры

- •10.3.3. Термометры сопротивления

- •10.4. Высокотемпературные датчики

- •10.4.1. Яркостные оптические пирометры

- •10.4.2. Радиационные пирометры

- •10.4.3. Цветовые пирометры

- •10.5. Датчики давления (разрежения) газов и жидкостей

- •10.5.1. Классификация датчиков

- •10.5.2. Жидкостные приборы

- •10.5.3. Пружинные датчики

- •10.5.4. Поршневые приборы

- •10.5.5. Комбинированные

- •10.5.6. Электрический датчик теплового вакуумметра

- •10.6. Датчики давления твердых тел

- •10.6.1. Пьезоэлектрические датчики

- •10.6.2. Тензометрические датчики (тензорезисторы)

- •10.6.3. Магнитоупругие датчики

- •10.7. Датчики расхода жидкости и газа

- •10.7.1. Тахометрические (скоростные) датчики

- •10.7.2. Объемные счётчики

- •10.7.7. Расходомеры переменного перепада давления

- •10.9. Датчики уровня

- •10.9.1. Фотоэлектрические датчики

- •10.9.2. Радиоактивные датчики

- •10.10. Датчики скорости вращения

- •10.10.1. Тахогенераторы постоянного тока

- •10.10.2. Тахогенераторы переменного тока

- •1 0.10.3. Механический датчик

- •10.11. Газоанализаторы

- •11. Усилительные элементы (усилители)

- •11.1. Механические усилители

- •11.2. Гидравлические и пневматические усилители

- •11.2.1. Гидроусилитель с золотниковым управлением

- •11.2.2. Усилитель с управлением от струйной трубки

- •11.2.3. Усилитель с управлением типа "сопло-заслонка"

- •11.3. Электрические усилители

- •11.3.1. Электромашинные усилители

- •11.3.2. Магнитный усилитель

- •11.3.3. Электронные, ионные и полупроводниковые (транзисторные) усилители

- •12. Исполнительные элементы

- •13. Регулирующие элементы

- •Приложения

- •Литература

- •Геннадий Егорович Левшин Управление техническими системами

- •656038, Г. Барнаул, пр-т Ленина, 46

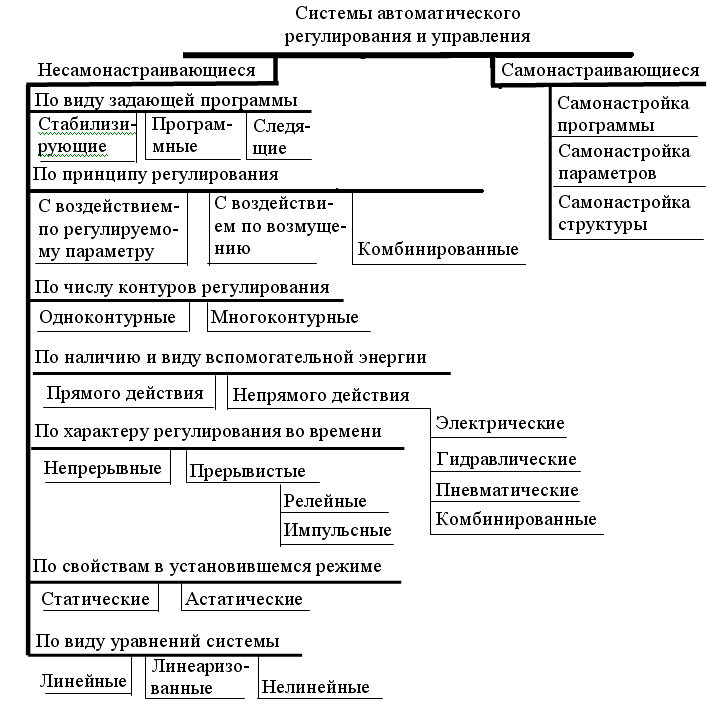

7. Сводная классификация систем регулирования и управления

Все системы автоматического управления и регулирования можно классифицировать следующим образом (рис. 7.1).

8. Режимы и характеристики работы сар и сау

Как всякие динамические системы, САР и САУ могут работать в двух основных режимах: установившемся и неустановившемся.

8.1. Установившийся режим

Работа объекта регулирования характеризуется совокупностью многих параметров (координат), отражающих те или иные его свойства, например: мощность генератора, его крутящий момент, частота вращения ротора, к.п.д., положение органа управления и т.п.

Рис. 7.1. Сводная классификация систем регулирования и управления

Режим работы объекта регулирования называется установившимся, если числовые значения всех координат сохраняются постоянными

во времени. Такая работа объекта в установившемся режиме возможна лишь при выполнении ряда условий. Эти условия могут быть выражены уравнениями статического равновесия.

Н апример:

1. Ротор турбины может сохранять

постоянство частоты вращения только

при условии равенства крутящего момента

турбины

апример:

1. Ротор турбины может сохранять

постоянство частоты вращения только

при условии равенства крутящего момента

турбины

![]() и момента сопротивления

и момента сопротивления

![]() потребителя:

потребителя:![]() .

.

2. Уровень

жидкости в резервуаре останется

постоянным во времени лишь при условии

равенства поступления

жидкости и расхода

её

из резервуара, т.е.

![]() .

.

3. Температура

![]() в

холодильной камере останется постоянной

во времени при выполнении условия

в

холодильной камере останется постоянной

во времени при выполнении условия

![]() ,

где

,

где

![]() и

и

![]() соответственно количество теплоты,

поступающей в камеру через её стенки и

от охлаждаемого продукта, и отбираемой

от камеры системой охлаждения, Дж/ч.

соответственно количество теплоты,

поступающей в камеру через её стенки и

от охлаждаемого продукта, и отбираемой

от камеры системой охлаждения, Дж/ч.

8.2. Фактор устойчивости

Рассмотрим статические характеристики

холодильной камеры, определяющие

зависимость количества поступающей

и отбираемой теплоты

от температуры

в камере (рис. 8.1). График показывает, что

условие

выполняется только в точке

![]() .

Поэтому в камере будет поддерживаться

установившийся тепловой режим при

температуре

.

Поэтому в камере будет поддерживаться

установившийся тепловой режим при

температуре

![]() .

Однако режим работы камеры с течением

времени может изменяться, например, при

загрузке в камеру новой порции продукта

или выгрузке (или по другим причинам).

.

Однако режим работы камеры с течением

времени может изменяться, например, при

загрузке в камеру новой порции продукта

или выгрузке (или по другим причинам).

Нарушение установившегося режима

вызовет отклонение температуры

в камере от её значения

на

![]() .

Пусть это отклонение будет в сторону

увеличения

(загрузка камеры). Тогда

.

Пусть это отклонение будет в сторону

увеличения

(загрузка камеры). Тогда

![]() ,

а

>

.

В связи с этим температура в камере

будет уменьшаться, и установившийся

режим при

,

а

>

.

В связи с этим температура в камере

будет уменьшаться, и установившийся

режим при

![]() восстановится. При уменьшении температуры

на

,

наоборот,

>

,

и установившийся режим при

также восстановится. Такой установившийся

режим называется устойчивым.

восстановится. При уменьшении температуры

на

,

наоборот,

>

,

и установившийся режим при

также восстановится. Такой установившийся

режим называется устойчивым.

Устойчивость режима зависит от дисбаланса

тепловых потоков при данном отклонении

температур от

.

Поэтому оценкой устойчивости может

служить отношение

![]() ,

называемое фактором устойчивости (в

данном случае холодильной камеры).

,

называемое фактором устойчивости (в

данном случае холодильной камеры).

Аналогично может быть определена

устойчивость режимов и других объектов.

Например, устойчивость регулирования

уровня жидкости в резервуаре определяется

как

![]() .

.

Т ак

как в общем случае тепловые потоки

и

(и подобные величины) могут зависеть не

только от температуры внутри камеры,

но и других величин, то для более точного

определения фактора устойчивости

пользуются частными производными. Тогда

ак

как в общем случае тепловые потоки

и

(и подобные величины) могут зависеть не

только от температуры внутри камеры,

но и других величин, то для более точного

определения фактора устойчивости

пользуются частными производными. Тогда

![]() .

.

Устойчивость установившегося режима

характеризуется алгебраическим знаком

![]() и его числовым значением. Если

и его числовым значением. Если

![]()

![]()

![]() ,

то

,

то

![]() и режим устойчив, причём тем более

устойчив, чем больше значение

.

При

и режим устойчив, причём тем более

устойчив, чем больше значение

.

При

![]() режим работы неустойчив. В этом случае

рассматриваемый объект имеет отрицательное

самовыравнивание.

режим работы неустойчив. В этом случае

рассматриваемый объект имеет отрицательное

самовыравнивание.