- •Г.Е. Левшин Управление техническими системами

- •Оглавление

- •1. Введение

- •1.1. Теория автоматического управления как теоретическая основа современных производственных процессов

- •1.2. Краткая история развития автоматического управления и его современное состояние

- •1.3. Структура технической кибернетики

- •1.4. Оценка системы автоматического управления (сау) информационными критериями

- •2. Основные понятия и определения автоматического управления

- •2.1. Объект автоматического управления и его

- •2.2. Понятие о статических характеристиках объекта управления

- •2.3. Понятие об устойчивом, неустойчивом и нейтральном объекте управления

- •3. Задачи автоматического управления и принципы

- •3.1. Задачи управления

- •3.2. Принципы регулирования

- •3.2.1. Принцип регулирования по отклонению управляемой величины

- •3.2.2. Принцип регулирования по возмущению

- •4. Системы автоматического регулирования

- •4.1. Общая структурная схема регулятора

- •4.2. Системы автоматического регулирования с замкнутой и разомкнутой цепью воздействия

- •4.3. Одноконтурные и многоконтурные системы. Одномерные и многомерные системы

- •4.4. Регуляторы прямого действия

- •4.5. Регуляторы непрямого действия

- •4.6. Регуляторы непрерывного и прерывистого (дискретного) действия

- •5. Стабилизирующие, программные, следящие и

- •5.4. Экстремальный регулятор, или самонастраивающаяся (адаптивная) система

- •6. Статическое и астатическое регулирования

- •7. Сводная классификация систем регулирования и управления

- •8. Режимы и характеристики работы сар и сау

- •8.1. Установившийся режим

- •8.2. Фактор устойчивости

- •8.3. Неустановившийся режим

- •8.4. Понятие о переходных процессах

- •9. Математическое описание сау

- •9.1. Понятие об элементах и звеньях сау

- •9.2. Основы математического описания сау

- •9.3. Передаточная функция элемента сау и его структурная схема

- •9.4. Временные характеристики динамических звеньев

- •9.5. Частотные характеристики динамических звеньев

- •9.6. Логарифмические частотные характеристики линейных звеньев

- •9.7. Типовые динамические звенья и их характеристики

- •9. 8. Структурные схемы сау и их преобразования

- •9.8.1. Понятие о структурной схеме сау

- •9.8.2. Преобразование структурных схем

- •9.9. Применение графов для отображения сау

- •9.10. Синтез корректирующих устройств

- •9.10.1. Назначение корректирующих устройств

- •9.10.2 Включение корректирующих звеньев

- •9.10.3 Корректирующие звенья последовательного типа (или последовательная коррекция)

- •9.10.4. Согласно-параллельные корректирующие звенья

- •9.10.5. Встречно-параллельные корректирующие звенья -обратные связи (ос)

- •9.11. Нелинейные модели непрерывно-дискретных систем управления (ндсу)

- •9.11.1. Типы ндсу

- •9.11.2. Основные логические функции в дискретных сау

- •9.11.3. Логические элементы и устройства.

- •10. Чувствительные (измерительные) элементы (датчики)

- •10.1. Основные факторы выбора типа датчика

- •10.2. Классификация датчиков

- •10.3. Датчики температуры низкотемпературные

- •1 Рис. 10.1. Термометры расширения: а – стержневой (дилатометрический); б – биметаллический; в – жидкостный 0.3.1. Термометры расширения

- •10.3.2. Манометрические термометры

- •10.3.3. Термометры сопротивления

- •10.4. Высокотемпературные датчики

- •10.4.1. Яркостные оптические пирометры

- •10.4.2. Радиационные пирометры

- •10.4.3. Цветовые пирометры

- •10.5. Датчики давления (разрежения) газов и жидкостей

- •10.5.1. Классификация датчиков

- •10.5.2. Жидкостные приборы

- •10.5.3. Пружинные датчики

- •10.5.4. Поршневые приборы

- •10.5.5. Комбинированные

- •10.5.6. Электрический датчик теплового вакуумметра

- •10.6. Датчики давления твердых тел

- •10.6.1. Пьезоэлектрические датчики

- •10.6.2. Тензометрические датчики (тензорезисторы)

- •10.6.3. Магнитоупругие датчики

- •10.7. Датчики расхода жидкости и газа

- •10.7.1. Тахометрические (скоростные) датчики

- •10.7.2. Объемные счётчики

- •10.7.7. Расходомеры переменного перепада давления

- •10.9. Датчики уровня

- •10.9.1. Фотоэлектрические датчики

- •10.9.2. Радиоактивные датчики

- •10.10. Датчики скорости вращения

- •10.10.1. Тахогенераторы постоянного тока

- •10.10.2. Тахогенераторы переменного тока

- •1 0.10.3. Механический датчик

- •10.11. Газоанализаторы

- •11. Усилительные элементы (усилители)

- •11.1. Механические усилители

- •11.2. Гидравлические и пневматические усилители

- •11.2.1. Гидроусилитель с золотниковым управлением

- •11.2.2. Усилитель с управлением от струйной трубки

- •11.2.3. Усилитель с управлением типа "сопло-заслонка"

- •11.3. Электрические усилители

- •11.3.1. Электромашинные усилители

- •11.3.2. Магнитный усилитель

- •11.3.3. Электронные, ионные и полупроводниковые (транзисторные) усилители

- •12. Исполнительные элементы

- •13. Регулирующие элементы

- •Приложения

- •Литература

- •Геннадий Егорович Левшин Управление техническими системами

- •656038, Г. Барнаул, пр-т Ленина, 46

5. Стабилизирующие, программные, следящие и

самонастраивающиеся регуляторы

5.1. Стабилизирующий регулятор

поддерживает регулируемый параметр

в заданных пределах постоянным при

возникновении всех видов возмущений,

помех или нарушений рабочих режимов:![]() .

.

Примеры. Уже рассмотренные ранее поплавковый регулятор постоянства уровня воды в ёмкости и регуляторы постоянства напряжения на зажимах генератора.

5.2. Программный регулятор изменяет

параметр регулирования

в соответствии с заданным значением,

меняющимся во времени

по установленному ранее закону:

![]() .

Задание программы осуществляется

программоносителями: в виде механических

копиров, кулачков, перфокарт, магнитных

лент и дисков и т.п.

.

Задание программы осуществляется

программоносителями: в виде механических

копиров, кулачков, перфокарт, магнитных

лент и дисков и т.п.

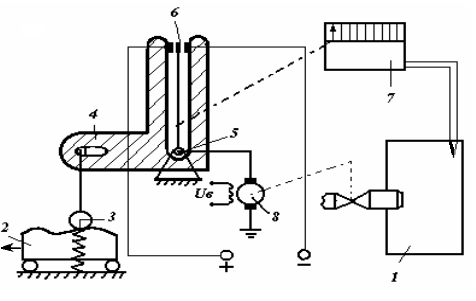

Пример. Регулятор изменения температуры термической печи по заданному закону (рис. 5.1)

Рис.5.1.

Программный регулятор

температуры

в печи

Регулятор непрерывно производит сравнение фактической температуры печи с температурой, которая должна быть достигнута в данный момент времени согласно заданию программного устройства. В случае их несоответствия регулятор приводит фактически имеющуюся температуру в соответствие с заданной программным устройством. Требуемое изменение температуры печи 1 во времени задаётся при помощи профильной диаграммы 2, которая перемещается с помощью часового механизма (не показан). Заданное изменение температуры посредством катящегося по профильной диаграмме ролика 3 и тяги передаётся рычагу 4 Г-образной формы, который поворачивается вокруг оси 5. В вертикальной прорези рычага 4 помещена стрелка 6, указывающая фактическую температуру печи. Эта стрелка связана механически или электрически с первичным измерительным прибором 7. В случае несоответствия заданной температуры и фактической стрелка 6 будет касаться одного из контактов рычага 4 и тем самым включать и заставлять вращаться исполнительный двигатель 8 в нужном направлении. Двигатель 8 изменяет подачу топлива к печи, а следовательно, и температуру. Когда требуемая по программе и фактическая температуры будут соответствовать друг другу, стрелка 6 не будет касаться контактов рычага 4 и двигатель 8 будет неподвижен.

5.3.

Следящий регулятор или следящая система

поддерживают параметр

регулирования в соответствии с таким

его значением, которое изменяется по

заранее не известному закону и является

величиной, не зависящей от регулятора:

![]() ,

где

,

где

![]() – независимая переменная.

– независимая переменная.

П

3

ример.

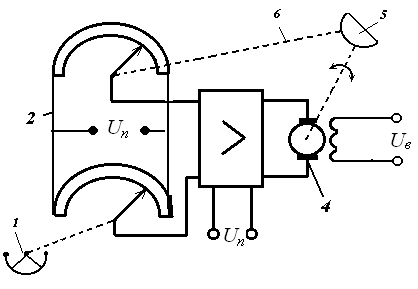

Следящий регулятор управления положением

антенны радиолокатора (башни танка,

руля самолёта или корабля) (рис. 5.2).

ример.

Следящий регулятор управления положением

антенны радиолокатора (башни танка,

руля самолёта или корабля) (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Следящий регулятор управления антенной

В этом регуляторе поворот управляющего штурвала 1 вызывает разбаланс электрического моста 2. Сигнал, поступающий с моста, усиливается в усилителе 3, от которого питается электродвигатель 4. Двигатель 4 перемещает объект регулирования 5 (антенну радиолокатора) в заданное штурвалом 1 положение. Механическая связь 6 перемещает при этом верхний движок потенциометра так, что разбаланс моста сводится к нулю, и система приходит в новое состояние равновесия.