- •Адаптация организмов.

- •Лимитирующие факторы

- •Физические фактор и роль в жизни организмов

- •Химические факторы и их значения в жизненных процессах

- •Биологические факторы среды

- •Глобальные изменение биологического разнообразия

- •Свет и его роль в жизненных процессах

- •Дефицит пресной воды

- •Истощение озонового слоя Земли

- •Понятие о загрязнении и виды загрязнителей

- •Причины образования смога, типы смога.

- •Антропогенное влияние на природные источники воды. Причины истощение водных ресурсов.

- •13.Составляющие водных ресурсов, их географическая распространённость.

- •14. Количественный и качественный состав водных ресурсов

- •15. Вода как фактор здоровья

- •16. Загрязнение гидросферы

- •17. Загрязнение вод мирового океана.

- •18. Закисление природной среды

- •19.Индустриально-городские системы.

- •20.Деградация земель и опустынивание.

- •21.Образование почв и их разнообразие. Значение почв в жизненных процессах.

- •22.Понятие плодородия почв. Естественные процессы разрушения плодородия почв.

- •23.Воздействия на недра , горные породы и массивы.

- •Горные породы

- •24.Антропогенное влияние на почвенные ресурсы Земли. Сельскохозяйственные экосистемы.

24.Антропогенное влияние на почвенные ресурсы Земли. Сельскохозяйственные экосистемы.

Почва - один из важнейших компонентов окружающей природной среды. Все основные ее экологические функции замыкаются на одном обобщающем показателе - почвенном плодородии. Отчуждая с полей основной (зерно, корнеплоды, овощи и др.) и побочный урожай (солома, листья, ботва и др.), человек размыкает частично или полностью биологический круговорот веществ, нарушает способность почвы к саморегуляции и снижает ее плодородие. Даже частичная потеря гумуса и, как следствие, снижение плодородия, не дает почве возможность выполнять в полной мере свои экологические функции, и она начинает деградировать, т. е. ухудшать свои свойства. К деградации почв (земель) ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера. В наибольшей степени деградируют почвы агроэкосистем. Причина неустойчивого состояния агроэкосистем обусловлена их упрощенным фитоценозом, который не обеспечивает оптимальную саморегуляцию, постоянство структуры и продуктивности. И если у природных экосистем биологическая продуктивность обеспечивается действием естественных законов природы, то выход первичной продукции (урожая) в агроэкосистемах всецело зависит от такого субъективного фактора, как человек, уровня его агрономических знаний, технической оснащенности, социально-экономических условий и т. д., а значит, остается непостоянным. Например, в случае создания человеком монокультуры (пшеницы, свеклы, кукурузы и т. д.) в агроэкосистеме нарушается видовое разнообразие растительных сообществ. Агроэкосистем упрощается, объединяется и становится неустойчивой, не способной противостоять биотическому или биотическому экологическому стрессу. Основные виды антропогенного воздействия на почвы следующие:

· эрозия (ветровая и водная);

· загрязнение;

· вторичное засоление и заболачивание;

· опустынивание;

· отчуждение земель для промышленного и коммунального строительства.

· истощение земель

Эрозия почв (земель)

Эрозия почв (от лат. Eros - разъедание) - разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, называют эродированными.

К эрозионным процессам относят также промышленную эрозию (разрушение сельскохозяйственных земель при строительстве и разработке карьеров), военную эрозию (воронки, траншеи), пастбищную эрозию (при интенсивной пастьбе скота), ирригационную (разрушение почв при прокладке каналов и нарушении норм поливов) и др.

Однако настоящим бичом земледелия у нас в стране и в мире остаются водная эрозия (ей подвержены 31% суши) и ветровая эрозия (дефляция), активно действующая на 34% поверхности суши. В США эродировано, т. е. подвержено эрозии, 40% всех сельскохозяйственных земель, а в засушливых районах мира еще больше - 60% от общей площади, из них 20% сильно эродированы.

Эрозия оказывает существенное негативное влияние на состояние почвенного покрова, а во многих случаях разрушает его полностью. Падает биологическая продуктивность растений, снижаются урожаи и качество зерновых культур, хлопка, чая и др.

Ветровая эрозия (дефляция) почв. Под ветровой эрозией понимают выдувание, перенос и отложение мельчайших почвенных частиц ветром. Интенсивность ветровой эрозии зависит от скорости ветра, устойчивости почвы, наличия растительного покрова, особенностей рельефа и от других факторов. Огромное влияние на ее развитие оказывают антропогенные факторы. Например, уничтожение растительности, нерегулируемый выпас скота, неправильное применение агротехнических мер резко активизируют эрозионные процессы.Различают местную (повседневную) ветровую эрозию и пыльные бури. Первая проявляется в виде поземок и столбов пыли при небольших скоростях ветра. Пыльные бури возникают при очень сильных и продолжительных ветрах. Скорость ветра достигает 20-30 м/с и более. Наиболее часто пыльные бури наблюдаются в засушливых районах (сухие степи, полупустыни, пустыни). Пыльные бури безвозвратно уносят самый плодородный верхний слой почв; они способны развеять за несколько часов до 500 т почвы с 1 га пашни, негативно влияют на все компоненты окружающей природной среды, загрязняют атмосферный воздух, водоемы, отрицательно влияют на здоровье человека.В настоящее время крупнейший источник пыли - Арал. На космических снимках видны шлейфы пыли, которые тянутся в стороны от Арала на многие сотни километров. Общая масса переносимой ветром пыли в районе Арала достигает 90 млн. т. в год. Другой крупный пылевой очаг в России - Черные земли Калмыкии.Поскольку основной причиной эрозионных явлений служит подверженность почв разрушению в результате уничтожения природной растительности либо нарушения процессов почвообразования, то и меры борьбы с эрозией, вызываемой воздушным и водным агентами, в ряде случаев совпадают.В ряде случаев приходится бороться с последствиями эрозии почв. Так, чтобы остановить процессы оврагообразования, используются как агротехнические (лесопосадки, посевы трав), так и инженерные мероприятия (строительство лотков для стока воды, сположивание склонов, занятие их многолетними травами и др.). Для прекращения ветровой эрозии (дефляционных процессов) - нанесение на поверхность почв связующих химических веществ (различного рода полимеров) при одновременном посеве многолетних трав, посадке кустарников и деревьев.

Сельскохозяйственные

экосистемы

(агроэкосистемы) занимают около 1/3

территории суши, при этом 10% – это пашня,

а остальное – естественные кормовые

угодья. Агроэкосистемы относятся к

фотоавтотрофным – имеют ту же

принципиальную схему функционирования

с передачей энергии по цепи «продуценты

– консументы – редуценты», что и

естественные наземные экосистемы. Их

отличие заключается в том, что состав,

структура и функция управляются не

естественными механизмами самоорганизации,

а человеком. Как пишет Ю.Одум (1986), человек

стоит на вершине экологической пирамиды

и стремится спрямить пищевые цепи Так

чтобы получать максимальное количество

первичной (растениеводческой) и вторичной

(животноводческой) продукции нужного

качества (Одум, 1986).Кроме того, агроэкосистемы

значительно более открыты, чем естественные

экосистемы: с растениеводческой и

животноводческой продукцией из них

происходит отток элементов питания.

Некоторое количество элементов питания

теряется и за счет вымывания в грунтовые

и наземные воды, а также эрозии – смывания

или сдувания с полей мелкозема, который

является наиболее питательной частью

почвы.

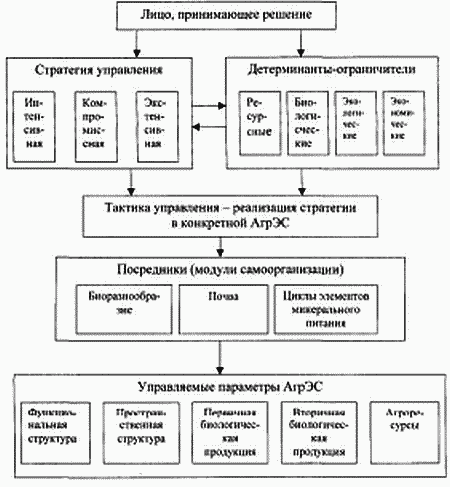

Рис.

22. Схема управления сельскохозяйственной

экосистемой ( по Миркину, Хазиахметову,

2000).

Для того, чтобы управлять

агроэкосистемой (рис. 22), человек

затрачивает антропогенную энергию –

на обработку почвы и полив, на производство

и внесение удобрений и химических

средств защиты растений, на обогрев

животноводческих помещений в зимнее

время и т.д. Количество затрачиваемой

антропогенной энергии зависит от

избранной стратегии управления. Сельское

хозяйство может быть интенсивным

(высокие вложения энергии), экстенсивным

(низкие вложения энергии) или компромиссным

(умеренные вложения энергии). Компромиссная

стратегия наиболее целесообразна, так

как позволяет сочетать достаточно

высокий выход сельскохозяйственной

продукции с сохранением условий среды

и экономией энергии.

Однако даже

при интенсивной стратегии управления

доля антропогенной энергии в энергетическом

бюджете экосистемы составляет не более

1%. Основным источником энергии для

«работы» агроэкосистемы является

Солнце.

Человек управляет

практически всеми параметрами

агроэкосистемы:

– составом

продуцентов (заменяет естественные

растительные сообщества на искусственные

посевы сельскохозяйственных растений

и посадки плодовых деревьев);

–

составом консументов (заменяет

естественных фитофагов на домашний

скот);

– соотношением потоков

энергии по главным пищевым цепям

«растение – человек» и «растение –

скот – человек» (специализирует хозяйство

на производстве растениеводческой или

животноводческой продукции или на

равное соотношение того и другого);

–

непроизводительным оттоком вещества

и энергии по дополнительным пищевым

цепям: «почва – сорные растения»,

«культурные растения – насекомые фитофаги»,

«хозяин (культурные растения, домашние

животные) – паразит», т.е. контролирует

плотность деструктивной биоты (Swift,

Anderson, 1993) – популяций сорных растений,

насекомых фитофагов, паразитов;

–

уровнем первичной биологической

продукции (улучшая условия для развития

растений за счет обработки почвы,

удобрений и полива).

Человек

управляет агроэкосистемой через

биологических посредников, к которым

относятся культурные растения,

сельскохозяйственные животные, почвенная

биота и все прочие организмы, населяющие

агроэкосистему (насекомые энтомофаги

и опылители, птицы, растения сенокосов

и пастбищ и др.). Посредники играют роль

биологических усилителей, позволяющих

уменьшать затраты антропогенной

энергии.

Способы управления

агроэкосистемой совершенствовались в

течение десяти тысяч лет истории

сельского хозяйства (появились мощная

сельскохозяйственная техника, минеральные

удобрения, пестициды, стимуляторы роста

и т.д.), однако возможности управления

и сегодня по прежнему ограничиваются

целым рядом условий – экологических и

биологических:

– агроресурсами

– климатом (количеством осадков и

продолжительностью теплого периода),

характером почв и рельефом. От этих

условий зависит состав видов и сортов

возделываемых растений и видов и пород

сельскохозяйственных животных;

–

потенциалом формирования первичной

биологической продукции – верхним

пределом эффективности фотосинтеза,

который в большинстве случаев не

превышает 1% поступающей солнечной

энергии (в особо продуктивных посевах

в теплом климате на удобрении и поливе

– до 2%);

– максимально возможной

долей хозяйственно ценных фракций в

урожае – хлопкового волокна, клубней,

корнеплодов, зерна и т.д. (например зерна

может быть не больше 40% от всей биологической

продукции, хотя у пшеницы сорта

«Мексикале», выведенного «отцом» зеленой

революции Н. Берлоугом, долю зерна

удалось довести до 60%);

– неизбежным

рассеиванием энергии при переходе ее

с первого трофического уровня на второй

(при откорме скота): для получения 1 кг

вторичной биологической продукции при

откорме бройлеров, свиней и коров

необходимо затратить (в пересчете на

зерно) 2, 4 и 6 кг корма;

– плодовитостью

сельскохозяйственных животных: ограничены

верхние пределы яйценоскости кур, числа

потомства у коров и свиней и

т.д.

Биологические ограничители

преодолеть невозможно, хотя влияние

ресурсных ограничителей может быть

ослаблено при интенсивной стратегии

управления (высокие дозы удобрений,

полив, создание закрытого грунта,

террасирование склонов). Однако как

показал опыт зеленой революции 60 х

гг. ХХ в., когда на поля пришли сверхурожайные

сорта, высокие вложения энергии привели

к разрушению агроресурсов – почвы,

истощению ресурсов воды и ее загрязнению,

снижению биоразнообразия. Таким образом,

высокие энергозатраты на управление

агроэкосистемой экологически неоправданны.

Кроме того, энергия сама по себе дефицитна,

так как ограничены ресурсы энергоносителей,

а производство и транспортировка энергии

сопровождаются загрязнением среды.По

этой причине при экологически

ориентированном управлении агроэкосистемой

и умеренных затратах антропогенной

энергии получение достаточно большого

количества сельскохозяйственной

продукции высокого качества не снижает

устойчивости агроэкосистемы (т.е.

обеспечивает сохранение ее

агроресурсов).

Чтобы вести сельское

хозяйство в соответствии с этими

требованиями, человек вынужден

ограничивать:

– долю пашни

(особенно под выгодными, но разрушающими

почву культурами – подсолнечник,

кукуруза, рис), сохраняя часть агроэкосистемы

под многолетними травяными сообществами

кормовых угодий или под лесом (естественным

или лесопосадками);

– вмешательство

в жизнь почвы при ее обработке (использовать

не отвальные плуги, а рыхлители) и дозы

минеральных удобрений и химических

средств защиты растений;

–

поголовье скота.

Кроме того, для

экологически ориентированного управления

агроэкосистемами он должен:

–

возделывать виды и сорта культурных

растений и разводить породы

сельскохозяйственных животных, которые

требуют меньших затрат антропогенной

энергии (засухоустойчивые виды, не

требующие полива, например сорго;

лошадей, которые круглый год содержатся

на пастбищах, и т.д.);

– использовать

экологичные севообороты с многолетними

травами и сидератами (их зеленую массу

не убирают, а запахивают в почву как

удобрение) для восстановления плодородия

почв;

– возделывать поликультуры

и сортосмеси, т.е. смеси культурных

растений, которые более полно используют

агроресурсы и требуют меньших затрат

на защиту растений;

– рассредоточивать

скот по территории агроэкосистемы

(содержать его на небольших фермах),

чтобы облегчить внесение навоза на

поля.

Агроэкосистемы, которые создаются

в соответствии с этими принципами,

называются самоподдерживающимися

(sustainable). В них обеспечивается предельно

возможное сходство с естественными

экосистемами.К сожалению, в настоящее

время доля устойчивых агро экосистем

в мире (и особенно в России) мала. Под

влиянием сельского хозяйства продолжается

разрушение почв, нарушаются гидрологические

и гидрохимические характеристики

агроландшафтов, снижается биологическое

разнообразие.

Рис.

22. Схема управления сельскохозяйственной

экосистемой ( по Миркину, Хазиахметову,

2000).

Для того, чтобы управлять

агроэкосистемой (рис. 22), человек

затрачивает антропогенную энергию –

на обработку почвы и полив, на производство

и внесение удобрений и химических

средств защиты растений, на обогрев

животноводческих помещений в зимнее

время и т.д. Количество затрачиваемой

антропогенной энергии зависит от

избранной стратегии управления. Сельское

хозяйство может быть интенсивным

(высокие вложения энергии), экстенсивным

(низкие вложения энергии) или компромиссным

(умеренные вложения энергии). Компромиссная

стратегия наиболее целесообразна, так

как позволяет сочетать достаточно

высокий выход сельскохозяйственной

продукции с сохранением условий среды

и экономией энергии.

Однако даже

при интенсивной стратегии управления

доля антропогенной энергии в энергетическом

бюджете экосистемы составляет не более

1%. Основным источником энергии для

«работы» агроэкосистемы является

Солнце.

Человек управляет

практически всеми параметрами

агроэкосистемы:

– составом

продуцентов (заменяет естественные

растительные сообщества на искусственные

посевы сельскохозяйственных растений

и посадки плодовых деревьев);

–

составом консументов (заменяет

естественных фитофагов на домашний

скот);

– соотношением потоков

энергии по главным пищевым цепям

«растение – человек» и «растение –

скот – человек» (специализирует хозяйство

на производстве растениеводческой или

животноводческой продукции или на

равное соотношение того и другого);

–

непроизводительным оттоком вещества

и энергии по дополнительным пищевым

цепям: «почва – сорные растения»,

«культурные растения – насекомые фитофаги»,

«хозяин (культурные растения, домашние

животные) – паразит», т.е. контролирует

плотность деструктивной биоты (Swift,

Anderson, 1993) – популяций сорных растений,

насекомых фитофагов, паразитов;

–

уровнем первичной биологической

продукции (улучшая условия для развития

растений за счет обработки почвы,

удобрений и полива).

Человек

управляет агроэкосистемой через

биологических посредников, к которым

относятся культурные растения,

сельскохозяйственные животные, почвенная

биота и все прочие организмы, населяющие

агроэкосистему (насекомые энтомофаги

и опылители, птицы, растения сенокосов

и пастбищ и др.). Посредники играют роль

биологических усилителей, позволяющих

уменьшать затраты антропогенной

энергии.

Способы управления

агроэкосистемой совершенствовались в

течение десяти тысяч лет истории

сельского хозяйства (появились мощная

сельскохозяйственная техника, минеральные

удобрения, пестициды, стимуляторы роста

и т.д.), однако возможности управления

и сегодня по прежнему ограничиваются

целым рядом условий – экологических и

биологических:

– агроресурсами

– климатом (количеством осадков и

продолжительностью теплого периода),

характером почв и рельефом. От этих

условий зависит состав видов и сортов

возделываемых растений и видов и пород

сельскохозяйственных животных;

–

потенциалом формирования первичной

биологической продукции – верхним

пределом эффективности фотосинтеза,

который в большинстве случаев не

превышает 1% поступающей солнечной

энергии (в особо продуктивных посевах

в теплом климате на удобрении и поливе

– до 2%);

– максимально возможной

долей хозяйственно ценных фракций в

урожае – хлопкового волокна, клубней,

корнеплодов, зерна и т.д. (например зерна

может быть не больше 40% от всей биологической

продукции, хотя у пшеницы сорта

«Мексикале», выведенного «отцом» зеленой

революции Н. Берлоугом, долю зерна

удалось довести до 60%);

– неизбежным

рассеиванием энергии при переходе ее

с первого трофического уровня на второй

(при откорме скота): для получения 1 кг

вторичной биологической продукции при

откорме бройлеров, свиней и коров

необходимо затратить (в пересчете на

зерно) 2, 4 и 6 кг корма;

– плодовитостью

сельскохозяйственных животных: ограничены

верхние пределы яйценоскости кур, числа

потомства у коров и свиней и

т.д.

Биологические ограничители

преодолеть невозможно, хотя влияние

ресурсных ограничителей может быть

ослаблено при интенсивной стратегии

управления (высокие дозы удобрений,

полив, создание закрытого грунта,

террасирование склонов). Однако как

показал опыт зеленой революции 60 х

гг. ХХ в., когда на поля пришли сверхурожайные

сорта, высокие вложения энергии привели

к разрушению агроресурсов – почвы,

истощению ресурсов воды и ее загрязнению,

снижению биоразнообразия. Таким образом,

высокие энергозатраты на управление

агроэкосистемой экологически неоправданны.

Кроме того, энергия сама по себе дефицитна,

так как ограничены ресурсы энергоносителей,

а производство и транспортировка энергии

сопровождаются загрязнением среды.По

этой причине при экологически

ориентированном управлении агроэкосистемой

и умеренных затратах антропогенной

энергии получение достаточно большого

количества сельскохозяйственной

продукции высокого качества не снижает

устойчивости агроэкосистемы (т.е.

обеспечивает сохранение ее

агроресурсов).

Чтобы вести сельское

хозяйство в соответствии с этими

требованиями, человек вынужден

ограничивать:

– долю пашни

(особенно под выгодными, но разрушающими

почву культурами – подсолнечник,

кукуруза, рис), сохраняя часть агроэкосистемы

под многолетними травяными сообществами

кормовых угодий или под лесом (естественным

или лесопосадками);

– вмешательство

в жизнь почвы при ее обработке (использовать

не отвальные плуги, а рыхлители) и дозы

минеральных удобрений и химических

средств защиты растений;

–

поголовье скота.

Кроме того, для

экологически ориентированного управления

агроэкосистемами он должен:

–

возделывать виды и сорта культурных

растений и разводить породы

сельскохозяйственных животных, которые

требуют меньших затрат антропогенной

энергии (засухоустойчивые виды, не

требующие полива, например сорго;

лошадей, которые круглый год содержатся

на пастбищах, и т.д.);

– использовать

экологичные севообороты с многолетними

травами и сидератами (их зеленую массу

не убирают, а запахивают в почву как

удобрение) для восстановления плодородия

почв;

– возделывать поликультуры

и сортосмеси, т.е. смеси культурных

растений, которые более полно используют

агроресурсы и требуют меньших затрат

на защиту растений;

– рассредоточивать

скот по территории агроэкосистемы

(содержать его на небольших фермах),

чтобы облегчить внесение навоза на

поля.

Агроэкосистемы, которые создаются

в соответствии с этими принципами,

называются самоподдерживающимися

(sustainable). В них обеспечивается предельно

возможное сходство с естественными

экосистемами.К сожалению, в настоящее

время доля устойчивых агро экосистем

в мире (и особенно в России) мала. Под

влиянием сельского хозяйства продолжается

разрушение почв, нарушаются гидрологические

и гидрохимические характеристики

агроландшафтов, снижается биологическое

разнообразие.